Читать книгу P wie Pole. Ein Roman aus Schwaben - Elsbeth Schneider-Schöner - Страница 12

5

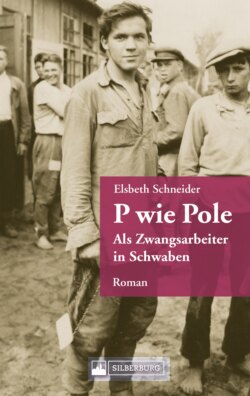

Оглавление»Sie haben Glück, Ortsbauernführer Maimann, Wachtmeister Rössle – «, Lagerleiter Demmler warf einen kurzen Blick auf den Zettel in seiner Hand, »Maifeld, genau. Ortsbauernführer Maifeld. Vor drei Tagen haben wir eine Lieferung bekommen, junge, kräftige Leute zumeist.« Er wandte sich mit einem leicht herablassenden Lächeln an die beiden Männer ihm gegenüber. Der Kleinere der beiden, ein rundlicher Großvatertyp mit Apfelbäckchen und stoppeligem Kinn, fühlte sich in seiner Uniform sichtlich unwohl und kratzte sich immer wieder verstohlen den Hals unter dem verknitterten Kragen, der andere wirkte so, als könnte er vor lauter Wichtigkeit kaum laufen, dabei waren seine Stiefel ungeputzt und die Jacke vermutlich überhaupt noch nie gewaschen worden. So waren sie alle, dachte Demmler. Unter der Uniform, unter einer dünnen Schicht von nationalsozialistischem Lack blieben sie Bauern ohne wirkliche politische Überzeugung, denen die deutsche Sache im Grunde herzlich egal war, solange nur die Sonne reichlich schien und die Sauen fett wurden.

Er seufzte. »Alle vorgesehen für einen Einsatz im Bereich des Arbeitsamtes Ludwigsburg.«

Der kleine Dicke meldete sich zu Wort; er war der Ortsbauernführer.

»Wir brauchen Leute, die anpacken können, am besten welche mit Erfahrung in der Landwirtschaft … Und Deutsch. Ein bisschen Deutsch müssen sie schon verstehen, wir können ja kein Polnisch.«

»Das kann keiner. Wozu auch? Eine sterbende Sprache.« Demmler stand auf. »Lassen Sie uns rausgehen. Ich habe die Polacken schon antreten lassen. Sie können sich selbst einen Überblick verschaffen und die Leute aussuchen, die Sie haben wollen.«

Der übliche Gestank schlug ihm entgegen, als er nach draußen trat – Polengestank, versetzt mit Russen- und Ukrainergestank, die unverkennbare Duftmischung aus Jauche und Schweiß, Kohl und Zwiebeln. Selbst wenn seine Wäsche frisch aus der Reinigung kam, hing der Gestank immer noch darin. Hinter Berlin, irgendwo im Warthegau, musste eine Welt des dauerhaften Gestanks beginnen. Die Leute, die dorthin abkommandiert waren, konnten einem leidtun. Er selbst hatte wenigstens ein Haus in der Stadt, wo er dieses Gesindel nicht sehen oder riechen musste. Sie standen in einem großen Kreis auf dem Appellplatz, eine Truppe grauer, zerlumpter Gestalten, mit denen man Kinder hinter den Ofen hätte jagen können. Er gab einem der Wachleute einen Wink; der Mann zog seine Trillerpfeife heraus und ließ einen Pfiff ertönen. Zufrieden registrierte Demmler, wie auch die beiden Bauern an seiner Seite zusammenzuckten.

»Antreten in einer Reihe, ihr Polenschweine! Und keinen Mucks!« Wie immer hatten nur die wenigsten die Kommandos verstanden; diese Polen waren ein ungebildetes Gesindel, dessen Interessen über Fressen und Saufen nicht hinausging. Vermutlich waren die meisten gerade einmal in der Lage, den eigenen Namen zu schreiben. Immer einmal wieder hatten sie auch Holländer und Franzmänner hier im Lager, manchmal sogar Norweger, und obwohl diese Leute meist einen rebellischen Zug hatten, waren sie Demmler doch um Längen lieber als diese Untermenschen aus dem Osten, die sich vermutlich noch nie im Leben mit Wasser und Seife gewaschen hatten. Er betrachtete die Jammergestalten vor sich und wartete. Erst, nachdem die paar zumindest ansatzweise Gebildeten die Order übersetzt hatten, kam Bewegung in die Meute, und die Leute bildeten einen Kreis. Demmler straffte die Schultern.

»Polnische Fremdarbeiter in deutschen Landen! Ihr wisst, dass ihr hier nach Deutschland gekommen seid zur Wiedergutmachung all der Gräueltaten, die Polen an Reichs- und Volkdeutschen im Warthegau und im Generalgouvernement begangen haben! Außerdem aber erhaltet ihr die Möglichkeit, mit harter, ehrlicher Arbeit Geld zu verdienen und euren Familien daheim zukommen zu lassen. Und nicht zuletzt dürft ihr mit der Kraft eurer Hände an der neuen Zukunft mitarbeiten, die unter dem Oberbefehl unseres großen Führers Adolf Hitler für Europa, für die ganze Welt anbrechen wird! Erweist euch dieser Aufgabe als würdig. Denjenigen von euch, die glauben, sie könnten mit Bummelei, Sabotage und polnischer Wirtschaft der deutschen Sache schaden, sei gesagt, dass wir darauf mit härtester Konsequenz reagieren werden! Wer lässig arbeitet, die Arbeit niederlegt, andere Arbeiter aufhetzt, die Arbeitsstätte eigenmächtig verlässt und so weiter, erhält Zwangsarbeit im Konzentrationslager. Wer mit einer deutschen Frau oder einem deutschen Mann geschlechtlich verkehrt, wird mit dem Tode bestraft …«

Wie immer flossen die Worte wie von selbst aus seinem Mund; er hätte nicht sagen können, wie oft er diese Ansprache schon gehalten hatte. Die Dolmetscherin war heute leider nicht da, so dass er ungeduldig darauf warten musste, bis die halblaute Übersetzung der deutschkundigen Polen zu jedem durchgedrungen war. Er nickte zu den beiden Bauern hinüber. »Wenn Sie selbst schauen wollen?«

Zögernd gingen der Ortsbauernführer und sein Begleiter auf die Deportierten zu.

»Könnt ihr Deutsch?«, fragte der Dicke leise. Niemand antwortete, natürlich nicht. Demmler ließ wieder pfeifen.

»Wer von euch Deutsch kann, vortreten, aber dalli!« Ein knappes Dutzend Leute machte einen vorsichtigen Schritt nach vorn. Der Lagerleiter zuckte bedauernd mit den Schultern. »Allzu viele sind es nicht. Aber einfache Befehle werden Sie auch den anderen schnell beigebracht haben. Oft kommt es nur auf die Art der Vermittlung an.« Er berührte mit der Hand leicht die Reitgerte, die immer an seiner Seite hing. »Mit ein bisschen Nachdruck versteht selbst der dümmste Polacke, was Sie von ihm wollen.«

Ortsbauernführer Maifeld nickte, damit war er offensichtlich vertraut. Wenigstens das.

»Kannst du mähen?«, fragte er jetzt den Ersten. Der Mann nickte. »Melken? Bäume fällen?«

»Ja«, antwortete der Pole. Mutiger geworden, griff Maifeld nach dessen Oberarm, als wollte er die Muskelkraft dort prüfen.

»Du gesund? Nichts Schmerzen? Zeig mal Zähne.«

Gehorsam sperrte der Mann den Mund auf; Demmler schüttelte genervt den Kopf.

»Die Leute sind alle arbeitsfähig, Ortsbauernführer«, sagte er scharf. »Sie sind desinfiziert, entlaust und ärztlich untersucht worden. Nehmen Sie, was Sie kriegen können, und seien Sie dankbar dafür! Solche Rosinenpickerei ist unsolidarisch gegenüber der Volksgemeinschaft.«

Verschreckt sprang Maifeld ein paar Schritte zurück. »Entschuldigung, Lagerführer Demmler! Ich – natürlich, Sie haben recht. Ich nehme diese acht Leute hier. Die ersten acht.«

»Fünf, Ortsbauernführer. Nicht mehr als fünf. Und nicht nur Männer.« Er zeigte nacheinander auf fünf Leute. »Einverstanden?« Der Ortsbauernführer nickte eingeschüchtert. »Also los. Holt euren Krempel und macht euch marschfertig.« Er wandte sich noch einmal an die beiden Bauern. »Seien Sie vorsichtig, wenn Sie mit diesem Pack nach Hause fahren, sonst machen die sich gleich bei der ersten Gelegenheit aus dem Staub! Sie kennen diese Polacken nicht. Die sind hinterfotzig und mit allen Wassern gewaschen, da haben Sie ein Messer im Rücken, bevor Sie bis drei zählen können! Und vergessen Sie nicht, den örtlichen Bauernfamilien die Regeln zum Umgang mit Polen und Ostarbeitern einzubläuen! Der Pole ist unser Feind, das darf niemals vergessen werden.«

Ortsbauernführer Maifeld, Wachtmeister Rössle und die polnischen Fremdarbeiter legten die Strecke von Bietigheim nach Laifingen mit der Bahn zurück, Holzklasse, über Ludwigsburg, Stuttgart und Herrenberg.

Im Vergleich zu dem Transport von Warschau nach Bietigheim war dieser Personenzug Luxus, dachte Tomasz. Und im Vergleich zum Leben im Lager würde auch das Leben auf einem Bauernhof Luxus sein, ganz gleich, was man von ihnen erwarten, wie man dort mit ihnen umgehen würde. Die wenigen Tage im Durchgangslager hatten gereicht, um die Furcht und Abscheu davor unauslöschlich in seine Seele, seinen Körper einzubrennen – der allgegenwärtige Schmutz und Gestank, die Enge in den Baracken, in denen sie zusammengepfercht auf primitiven Bettgestellen schliefen, die Wanzen, die Nacht für Nacht über sie herfielen; das widerliche, immer zu knappe Essen, das nicht satt machte, aber wie ein Stein im Magen lag und einen dazu zwang, viel zu häufig die zentrale Latrinengrube aufzusuchen, ein Stück Fegefeuer inmitten der Lagerwelt; die Willkür der Wachen, die jederzeit und ohne Anlass zuschlagen konnten, die Hoffnungslosigkeit in den Gesichtern der anderen Verschleppten. Verstohlen warf er einen Blick auf den Jungen, der ihm gegenübersaß.

Janek hatte die Augen geschlossen und hielt den Kopf gesenkt; seine Lippen bewegten sich unablässig, vermutlich betete er den Rosenkranz, dessen Perlen nur in seinem Kopf existierten. Anfangs hatte Tomasz darüber gewitzelt, aber schnell damit aufgehört, als er erkannte, wie gekränkt der Junge jedes Mal war. Vermutlich war es ein Segen, dass er etwas hatte, das ihn innerlich so bestärkte und ablenkte. Ein Segen. Tomasz war sich sicher, dass er das Wort jahrelang nicht in den Mund genommen, nicht einmal gedacht hatte. Ohne diesen verbissenen katholischen Glauben hätte den Jungen die Lagererfahrung möglicherweise noch mehr mitgenommen. Durch die vielen Ungezieferstiche und -bisse sah er aus wie entstellt; schmal und schmächtig, wie er vorher schon gewesen war, machte ihm auch das schlechte Essen mehr zu schaffen, zumal er sich anfangs geweigert hatte, den halb verfaulten Kohl, das angeschimmelte Russenbrot herunterzuwürgen. Wenn diese uniformierten Bauern vom Lagerführer nicht so eingeschüchtert gewesen wären, hätten sie Jan in seinem Zustand niemals mitgenommen. Die anderen Polen, die sie zugewiesen bekommen hatten, waren aus der Gegend von Radom; die Schwestern Mascha und Helena waren nach dem Gottesdienst vor der Kirche in ihrem Heimatdorf einfach verhaftet worden, Pjotr, ein wortkarger Mittdreißiger, hatte sich freiwillig beim örtlichen Arbeitsamt gemeldet, um zu verhindern, dass die Lebensmittelrationen seiner Familie gekürzt wurden – eine übliche Methode der Okkupationsbehörden, um die Anzahl der »freiwilligen« Meldungen zu erhöhen.

Tomasz bemühte sich, der Unterhaltung der Deutschen unauffällig zu lauschen, aber obwohl er immer geglaubt hatte, die Sprache gut zu beherrschen, verstand er von ihrem Dialekt nicht allzu viel. Aber das konnte auch Vorteile haben. Intellektuelle, intellektuelle Polen vor allem, waren den Nationalsozialisten zuwider und stellten in ihren Augen eine Gefahr dar; unzählige polnische Ärzte, Anwälte, Lehrer, Geistliche, Journalisten waren gleich nach der Besetzung des Landes im Herbst ’39 ermordet oder verschleppt worden. Tomasz’ Freundeskreis hatte sich in diesen Monaten auf eine Handvoll verschreckter Überlebender reduziert, die gerade noch rechtzeitig hatten untertauchen können und sich immer noch fragten, was für ein fürchterlicher Sturm da eigentlich über sie hinweggezogen war. Es konnte nicht schaden, wenn man ihn selbst für einen einfachen Landmann hielt, der irgendwo ein paar Brocken Deutsch aufgeschnappt hatte und sich gerade eben damit verständigen konnte.

In dem Gespräch der örtlichen Funktionäre schien es darum zu gehen, wie man die Fremdarbeiter auf die Bauernhöfe verteilen sollte. Offensichtlich gab es viel mehr Nachfragen, als Hilfsarbeitskräfte zur Verfügung standen – kein Wunder, da ja so gut wie jeder Mann, der zwei Beine hatte und noch nicht senil war, inzwischen irgendwo an der Front für den deutschen Größenwahn kämpfte. Egal, dachte Tomasz, egal, wo wir hinkommen. Hauptsache, ich kann ein Auge auf den Jungen haben, sonst landet er gleich innerhalb der ersten Wochen auf dem Friedhof oder im KZ.

Hinter den Zugfenstern glitt die Landschaft vorbei, Wälder, Felder, einzelne Dörfer, kleine Städtchen. Die einzige Großstadt, die sie passierten, war Stuttgart, wo sie umsteigen mussten – ein Provinznest, verglichen mit der Metropole Warschau. Plötzlich bemerkte Tomasz, wie die Deutschen sich gegenseitig anstupsten und vielsagend in Richtung des Jungen blickten, der mit seinem verquollenen Gesicht und den unablässig vor sich hin murmelnden Lippen wirkte, als wäre er nicht ganz gescheit.

»He, du!«, sagte der größere der beiden Bauern zu Janek und stieß ihn mit der Stiefelspitze an. Jan zuckte zusammen. »He, du sprechen Deutsch?«

Der Junge wirkte, als käme er nach einem langen Schlaf nur zögernd wieder zu sich. Er setzte sich gerade hin, rieb sich über das Gesicht. Der Deutsche verdrehte die Augen.

»Ob du mich verstehen kannst, will ich wissen. Du verstehen?« Jan nickte zögernd. »Du stinkst, Polacke! Du stinkst schlimmer als ein ganzer Schweinestall! Setz dich irgendwo dahinten hin, wo wir dich nicht riechen müssen!« Der Sprecher gab sich Mühe, laut und Hochdeutsch zu sprechen, aber Janek hatte ihn nicht verstanden und sah hilfesuchend zu Tomasz hinüber.

»Die wollen nicht neben uns sitzen«, sagte Tomasz und stand auf. »Komm, wir gehen da rüber zur Tür, da gibt es genug Platz.« Der Junge wurde feuerrot, die Deutschen lachten.

»Hopp, hopp, du Polenschwein!« Dieses Wort hatte Jan schon häufiger gehört; es gab wohl keinen Polen, dem es noch nicht begegnet war. Er ballte die Fäuste, Tomasz legte ihm begütigend die Hand auf die Schulter.

»Lass dich nicht provozieren, Junge … bleib ruhig.« Er drückte den Jungen auf den Platz neben der Tür. »Versuch, noch ein bisschen zu schlafen, wer weiß, wann du wieder dazu kommst.«

Es war schon Abend, als sie in Laifingen ankamen, an einem winzig kleinen Bahnhof mit nur einem Gleis. Der Wachtmeister, der die letzten Kilometer verdöst hatte, streckte sich kurz in seinem Sitz und fuchtelte dann mit seiner Waffe herum.

»Aussteigen und dann in einer Reihe aufstellen«, brüllte er, so dass die wenigen Zivilisten, die außer ihnen im Zug saßen, überrascht zu ihm hinübersahen.

»Na dann los«, sagte Tomasz leise. »Schauen wir uns an, wohin es uns verschlagen hat.«

Das Dorf lag am Fuß eines Höhenzugs und zog sich ein Stück den Hang hinauf; von einer leichten Kuppe ein paar Kilometer entfernt hatten sie eben einen guten Blick auf die vielleicht hundert Höfe mit ihren Scheunen und Stallungen gehabt. Dazu gab es ein paar größere Gebäude und unübersehbar in der Mitte des Ortes die Kirche, die auch jetzt vom Bahnhof aus betrachtet alles andere überragte.

»Der Turm ist schief, Tomasz, siehst du? Er kippt nach rechts«, flüsterte der Junge. »Könnte es ein deutlicheres Zeichen geben?«

»Zeichen wofür?«, fragte Tomasz und spürte im nächsten Augenblick einen Stoß in seinem Rücken, der ihn stolpern ließ.

»Ihr haltet das Maul, bis ihr gefragt werdet, kapiert?«

Er nickte, um dem Polizisten keinen weiteren Anlass zu geben, seine schlechte Laune an ihm auszulassen. Obwohl es natürlich eigentlich keinen Anlass brauchte.

»Ganze Kolonne – Marsch!«

Die beiden Schwestern waren die Ersten, die sie in den Händen eines einheimischen Bauern zurückließen, dann folgte der schweigsame Pjotr, der bei einer Metzgerei in der Ortsmitte landete. Hoffentlich lassen sie uns zusammenbleiben, dachte Tomasz, damit ich ein Auge auf den Kleinen haben kann. Was für einen überraschend großen Raum in seinen Gedanken die Sorge um den Jungen einnahm, der ihm so unerwartet vor die Füße gefallen war! Einen Raum, der vorher leer gewesen war wie ein ausgebranntes Haus oder eine umgestürzte Kinderwiege.

Über die geschotterte Ortsdurchfahrt liefen sie an kleinen Läden vorbei, einem Schuhmacher, einer Gipserei, mehreren Wirtshäusern, überquerten einen kleinen Markt mit wehenden Hakenkreuzfahnen. An einem Laufbrunnen spielten Kinder im Wasser; sobald sie die kleine Kolonne gesehen hatten, fingen sie an, zu spritzen und Faxen zu machen, bis der kleine Dicke etwas zu ihnen hinüberbellte. Wenn die Fahnen nicht wären, könnte es zu Hause sein, dachte Tomasz, in irgendeinem polnischen Dorf. Die Kinder, die Misthaufen vor den Türen, das Katzenkopfpflaster am Dorfplatz. Aber es war nicht zu Hause.

Schließlich traten sie durch einen Hofeingang am Ortsrand. Hühner stoben gackernd auseinander; ein älterer Mann, der gerade dabei gewesen war, an einem Lederriemen ein großes Messer zu schleifen, sah bei diesem Geräusch auf, wischte sich die Hände an seiner Arbeitshose sauber und kam dann zu ihnen herüber.

»Marie! Marie, sie sind da!«, rief er zu einem offenen Fenster des Hauses hinüber, auf dessen Brett ein dampfender Topf stand. Die Küche, dachte Tomasz, und: Heute Abend gibt es etwas Warmes zu essen.

Der Alte hatte inzwischen ein Gespräch mit den Uniformierten angefangen, von dem Tomasz nur Bruchstücke verstand, aber es war ja klar, worum es ging. Ebenso wie es klar war, dass es nichts gab, das er selbst hätte sagen können, um an der Situation irgendetwas zu verändern. Mittlerweile hatten sich auch die anderen Hausbewohner eingefunden: eine ältere, verhärmt wirkende Frau mit schwarzer Schürze und schwarzem Kopftuch, bei der es sich vermutlich um die angesprochene Marie handelte, zwei jüngere Frauen, Mädchen fast noch, die miteinander tuschelten, sowie zwei kleine Zwillingsbuben mit staubigen nackten Füßen, kurzen Hosen und glatt gescheitelten Haaren. Auch bei dieser Familie hätte es sich genauso gut um eine polnische handeln können, fromme kaschubische Bauern vielleicht aus der Gegend von Chmielno, die zufrieden waren mit ihrem einfachen Leben und auf nichts weiter hofften als auf eine gute Ernte. Tomasz betrachtete sie unter gesenkten Lidern und revidierte sein erstes Urteil: Eine der jungen Frauen gehörte nicht dazu. Ihre Kleidung, der Schnitt ihrer kastanien-farbenen Haare, die Art, wie sie sich hielt und wie ihre Blicke zwischen dem alten Bauern, den Zwangsarbeitern und dem anderen Mädchen hin und her huschten, ließen sie wie einen Fremdkörper erscheinen – wie einen scharfkantigen Glassplitter unter glatt geschliffenen Kieseln.

Es waren die ersten Polen, die Charlotte zu Gesicht bekam, und sie waren genauso schmutzig und heruntergekommen, wie die Propaganda immer gesagt und Joachim geschrieben hatte. Was für ein Glück, dass sie gerade heute den Nachmittag und Abend bei Fahrners verbracht hatte! So konnte sie gleich an Joachim weitergeben, wie sich die Dinge in seinem Elternhaus entwickelt hatten und was ihr Eindruck von den Fremdarbeitern war. Fast musste sie ihren Eltern dankbar dafür sein, dass bei ihnen immer noch das Hauskreuz schief hing, sonst hätte sie vermutlich nicht Wärme und Trost in der Fahrnerfamilie gesucht.

Voller Neugier betrachtete sie jetzt die beiden Fremdarbeiter, die neben Erich Maifeld und Wachtmeister Rössle im Hof standen und zu Boden schauten. Gepäck hatten sie nicht mitgebracht, keine Tasche, keinen Rucksack, nichts. Der Ältere, ein kräftiger, großer Mann mit Stoppelbart und verfilzten Haaren, war schätzungsweise um die dreißig Jahre alt, der andere sicher noch keine zwanzig, dazu schmalbrüstig und mager. Sein Gesicht leuchtete rot und verschwollen, als wäre er schwer krank; Charlotte konnte sich nicht vorstellen, dass dieser schwächliche Junge eine große Hilfe auf dem Hof darstellen würde. Hoffentlich hatte er keine ansteckende Krankheit mitgebracht! Beide Polen waren unglaublich verdreckt und zerlumpt; der ältere hatte Bindfäden um seine Schuhe gewickelt, damit sie nicht ganz auseinanderfielen. Außerdem ging ein Gestank von ihnen aus, als hätten sie sich tagelang nicht gewaschen. Unwillkürlich lief Charlotte ein Schauder über den Rücken. Es war gut, dass Georg Fahrner den beiden Polen neben dem Stall einen Schlafplatz zurechtgemacht hatte und nicht im Haus. Sie machte ein paar Schritte auf die Gruppe zu, um besser hören zu können, was gesprochen wurde.

»… dir zugeteilt«, sagte Maifeld gerade. »Wenn sie dir nicht passen, kriegst du eben niemanden.« Georg Fahrner antwortete etwas, das Charlotte nicht verstehen konnte, aber Maifeld schien sich darüber zu ärgern, denn rote Flecken erschienen auf seinen Wangen.

»Ja, glaubst du denn, wir hätten da die große Auswahl gehabt?! Ich habe die Besten mitgebracht, die ich bekommen konnte! Aber du musst sie ja nicht nehmen, wenn du nicht willst! Ich bin sicher, der Lämmle fällt mir um den Hals, wenn ich sie ihm überlasse.«

»Und dieser Junge da ist in Ordnung, Maifeld? Der sieht aus, als wäre er schon halb gestorben! Dass der mir nur nichts einschleppt. Kann mir nicht vorstellen, dass der auch nur einen Spaten hochheben kann.«

»Unsinn. Der hat zu viel Sonne abgekriegt, das ist alles. Los, Junge, zeig dem Bauern mal deine Muskeln!« Er gab dem Jungen einen leichten Schubs; der Junge sah panisch hin und her wie ein gehetztes Tier und schien nicht zu verstehen, was man von ihm wollte. Erst, als der Ältere ihm die Hand auf die Schulter legte und etwas zu ihm sagte, streifte er seinen Ärmel hoch, hob den Arm und spannte den Bizeps, wobei er jeden Blickkontakt vermied und stattdessen vor sich hin auf einen Fleck am Boden starrte.

»Da, siehst du?« Maifeld packte den Arm und schwenkte ihn hin und her. »Ein gesunder junger Mann, stark wie ein Ochse …« Eine eigenartige Scham stieg bei dieser Demonstration in Charlotte auf und brannte ihr in der Kehle. Sie wandte die Augen ab. In dem Moment schob sich Wachtmeister Rössle nach vorn.

»Schluss mit dem blöden Gequatsche! Während unsere deutschen Soldaten im Osten ihr Blut für das Vaterland geben, habt ihr nichts Besseres zu tun, als über die Scheißpickel im Gesicht eines Polenbengels zu streiten! Und die zwei Polacken stehen daneben und lachen sich ins Fäustchen. Wir sind im Krieg, nicht im Sandkasten! Los, Maifeld, lies die Anweisungen zum Umgang mit polnischen Fremdarbeitern vor.«

Der Ortsbauernführer räusperte sich. »Deutscher Bauer, deutsche Bäuerin, werde nicht zu Verrätern an der deutschen Volksgemeinschaft! Die Polen gehören nicht zur deutschen Volksgemeinschaft. Wer sie wie Deutsche behandelt oder gar noch besser, der stellt seine eigenen Volksgenossen auf eine Stufe mit den Fremdrassigen. Vergiss es nie: Der Pole ist unser Feind! Er kann nicht dein Haus- oder Tischgenosse, erst recht nicht dein Freund sein! Wenn es nicht zu vermeiden ist, dass sie mit Euch unter einem Dach wohnen, dann bringt sie so unter, dass jede engere Berührung mit Eurer Familie ausgeschlossen ist. Alle im Reichsgebiet zum zivilen Arbeitseinsatz eingesetzten Polinnen und Polen haben auf der rechten Brustseite jedes Kleidungsstückes ein mit ihrer jeweiligen Kleidung fest verbundenes Kennzeichen – lila ›P‹ auf gelbem Grund – stets sichtbar zu tragen. Seid zu stolz, Euch mit Polen einzulassen! Seid gegenüber den Polen selbstbewusst, seid stolz auf Eure Überlegenheit in jeder Beziehung! Lasst keinen Zweifel daran, dass Ihr die Herren im eigenen Land seid! Jede Art von Kontakt, die über das hinausgeht, was zur Arbeit absolut erforderlich ist, ist verboten. Kontakte zwischen deutschen Frauen und polnischen Männern sind strengstens verboten und werden mit Schutzhaft für die Frau und der Todesstrafe für den Polen geahndet. Haltet das deutsche Blut rein! Gemeinsame Mahlzeiten am Familientisch sind verboten, ebenso Wirtshaus-, Theater- und Kinobesuche. Der Kirchgang ist verboten, genauso der Ausgang bei Dunkelheit. Polen dürfen nicht fotografieren, kein Fahrrad besitzen oder damit fahren. Die Benutzung der Reichsbahn und der örtlichen Bus- und Tramlinien ist verboten, in besonderen Fällen kann eine Ausnahmegenehmigung erteilt werden. Arbeitsverweigerung, Sabotage und Aufsässigkeit sind der Ortspolizeibehörde zu melden und werden strengstens bestraft.«

Charlotte musste sich zwingen zuzuhören. Maifeld war es nicht gewöhnt, einen längeren Text zu lesen; immer wieder stolperte und stockte er, legte Pausen ein, wo keine Pausen hingehörten, und wischte sich schließlich erleichtert mit seinem Taschentuch den Schweiß von der Stirn, als er endlich fertig war. Obwohl er damals alle Hebel in Bewegung gesetzt und sogar bei der Kreisleitung vorgesprochen hatte, war es ihrem Vater nicht gelungen, Maifeld als Ortsbauernführer zu verhindern – als einer der Ersten, die sich der Bewegung angeschlossen hatten, galt Erich Maifeld als absolut zuverlässig und seine bescheidenen intellektuellen Fähigkeiten als Nebensache.

»Hier gibt es noch ein Merkblatt, da könnt ihr alles nachlesen. Und morgen als Erstes gehst du zur Polizei und meldest die beiden an.«

Inzwischen war auch Marie Fahrner zu der Gruppe getreten und sagte etwas, worauf Maifeld hilfesuchend zum Wachtmeister sah.

»Hm, soweit ich weiß – also eine richtige Kleiderkarte ist nicht vorgesehen, jedenfalls nicht sofort, warte mal …« Rössle zog ein Notizbuch aus der Tasche und blätterte darin herum. »Spinnstoffkarte, hier ist es. Sie kriegen eine Spinnstoffkarte und Holzschuhe. Die Holzschuhe kannst du auf dem Rathaus abholen, die kriegen sie aus Tübingen geliefert.«

»Holzschuhe?!«, fragte Georg Fahrner. »Die sollen in Holzschuhen auf dem Feld schaffen?«

Der Wachtmeister nickte. »Genau. Du weißt ja selbst, wie knapp das Leder ist, und Holzschuhe halten ewig. Und schnell rennen kann man damit auch nicht. Dürfte schwierig sein, damit zu Fuß bis nach Polen zurückzukommen.« Nur Maifeld lachte. »Und was die Kleidung angeht …« Rössle maß die beiden Polen mit einem abschätzigen Blick. »Also, zu Hause laufen die auch nicht anders rum. Und außerdem ist ja Sommer, da wird es wohl reichen.« Er klappte sein Notizbuch wieder zu. »Noch Fragen? Sonst lasse ich euch die beiden jetzt da. Wir sind schon den ganzen Tag wegen dieser Scheißpolacken unterwegs, wir haben auch noch etwas anderes zu tun. Heil Hitler.«

Eine eigenartige Stille breitete sich aus, nachdem die zwei Uniformierten den Hof verlassen hatten. Wie in einem Theaterstück, bei dem die Schauspieler den Text vergessen haben, dachte Charlotte. Aber vielleicht musste der Text ja auch erst gefunden werden. Vielleicht war ja noch gar nicht klar, was für ein Stück gegeben wurde. Jeder schien darauf zu warten, dass der andere etwas sagte, dem Geschehen eine Richtung gab. Schließlich straffte Georg die Schultern.

»Ich zeige euch eure Unterkunft«, sagte er laut und in bemühtem Hochdeutsch. »Schlafen, versteht ihr?«

Der Ältere der beiden nickte. »Ich deutsch«, sagte er und zeigte erst auf den Jungen, dann auf sich selbst. »Jan. Tomasz.« Der alte Bauer nickte.

»Ich bin der Georg Fahrner, meine Frau Marie, die Bäuerin … Das sind Eva, Hans und Emil, unsere Kinder. Und Charlotte, die Braut von unserem Sohn Joachim.«

»Joachim ist in Polen«, sagte Marie Fahrner. »In Warschau.« Bei diesen Worten zuckte der Junge zusammen, während der Ältere zum ersten Mal der Bäuerin ins Gesicht sah.

»Warschawa«, sagte er. »Ja. Ich komme Warschawa.« Charlotte verstand, dass die Bäuerin den Fremden etwas hatte sagen wollen, das sie miteinander verband, aber aus dem Mund des Polen hörte es sich so an, als wäre es etwas, das sie trennte. Als wären mit Warschau und Warschawa zwei unterschiedliche Städte gemeint. Sie spürte, wie die Röte ihr vom Hals ins Gesicht stieg, und war erleichtert, als Georg Fahrner mit einem Schulterzucken der eigenartigen Vorstellung ein Ende bereitete.

»Kommt mit. Ihr schlaft in der alten Werkstatt.« Er ging voran zum Kuhstall hinüber, die beiden Polen folgten ihm und verschwanden hinter der Stalltür.

»Bestimmt haben die Hunger.« Marie wandte sich an ihre Tochter. »Eva, du bringst den beiden Kraut und Brot … und ein Handtuch und Seife. Zeig ihnen die Pumpe im Hof, die sollen sich erst mal waschen.«