Читать книгу Gottlieb Daimler und Robert Bosch - Erik Raidt - Страница 6

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Vorwort

ОглавлениеAls am 17. März 1834 in Schorndorf ein Baby namens Gottlieb erstmals brüllend auf sich aufmerksam macht, gilt die Postkutsche noch als Maß aller Dinge. Die deutschen Kleinstaaten suchen den Anschluss an den technischen Fortschritt, ihre Städte schmoren im Saft dessen, was Provinzfürsten gefällt. Doch dann dreht sich der Wind, und das Dichter- und Denkerland erfindet sich neu: als Land der Tüftler und Lenker. „Made in Germany“, ein Hinweis, den die Engländer zunächst nutzten, um vor billigem deutschen Schund zu warnen, verwandelt sich in ein Qualitätssiegel. Aus dem Baby Gottlieb wird der große Daimler.

So oder so ähnlich ließe sich eine Kaminfeuergeschichte voller Gründerzeitromantik erzählen, die heute aus dem verklärenden Abstand von 150 Jahren davon erzählt, wie die großen Pioniertaten der Technikgeschichte von ebenso großen Pionieren vollbracht wurden. Wenn es um die Ikonen der deutschen Industriegeschichte geht, ist man verführt, ein Heldenepos auszubreiten: darüber, wie Wundernaturen aus dem Nichts heraus umwerfende Erfindungen gelangen, allein kraft ihres Genies und ihres Fleißes. Gottlieb Daimler: vom Bäckersohn zum Autoerfinder. Robert Bosch: Ein Wirtssohn aus einem Bierbrauergeschlecht begründet einen Weltkonzern.

Tatsächlich wird niemand bestreiten, dass hinter dem Motor, der Zündkerze, dem Automobil oder der Glühbirne jeweils ein kluger Kopf steckt. Doch all diese technischen Revolutionen haben ihren Anfang nicht im luftleeren Raum genommen. So schufen die Regenten bessere Rahmenbedingungen, um den Standort Deutschland voranzubringen, der Markt wurde liberalisiert.

Diese Entwicklung entfesselte ungeahnte Kräfte. Im Acker- und Bauernland blühte die Technikkultur auf. Städte verwandelten sich in Großstädte, Großstädte in Metropolen.

Bei diesem deutschen Industrialisierungswunder folgte jedoch keineswegs ein Durchbruch auf den nächsten: Auf ein erfolgreiches Start-up-Unternehmen kamen zwei Pleiten, auf einen erfolgreichen Erfinder zehn Tüftler, die sich in technischen Irrwegen verliefen.

Koscher lief die Nummer auch nicht immer: In den Werkstätten und Forschungslaboren wurde probiert, kopiert, geschmiert – es menschelte überall, und die Herren Pioniere gönnten einander oft nicht das Schwarze unter dem Fingernagel. In atemberaubendem Tempo konnten aus Weggefährten erbitterte Konkurrenten werden.

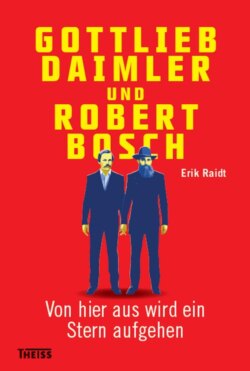

Dieses Buch begleitet zwei deutsche Gründerväter auf ihrem Lebens weg: Gottlieb Daimler und Robert Bosch. Ihre Unternehmen prägen heute maßgeblich die Wirtschaft des Landes, sie beschäftigen weltweit mehrere Hunderttausend Menschen. Aber wie hat das alles seinen Anfang genommen? Die Büsten der beiden Erfinder und Unternehmer werfen im Licht der Berühmtheit auch Schatten: Anhand von Tagebüchern, Briefen, Selbst- und Fremdbeschreibungen schälen sich zwei komplexe Charaktere heraus, die in ihrem Ehrgeiz unnachgiebig waren – gegen sich selbst und gegen andere.

Die Erfolge und die Niederlagen der beiden Technikpioniere lassen sich kaum verstehen, wenn ihr gesellschaftliches Umfeld unscharf bleibt. Ihre Ideen gediehen auf einem speziellen Nährboden.

Die Kultur spielt die Begleitmelodie im großen Sound einer Zeit, bei der oft nur die Trompeten des Fortschritts herausgehört werden. Kaum ein anderer steht heute so markant für das rasante Tempo dieser Epoche wie der französische Autor Jules Verne. Er hetzte seine Romanhelden in 80 Tagen um die Welt und ließ sie zum Mittelpunkt der Erde wandern, schickte sie in die Tiefsee und auf den Mond.

Der historische Stoff der Gründerjahre ist erstaunlich aktuell. Bereits in den Anfangsjahren des Industriekapitalismus liegt all das auf dem Tisch, was bis heute nachhallt: Großprojekte, die von oben herab durchgesetzt werden, spalten die Gesellschaft. Beim Eisenbahn- und Kanalbau sowie beim Abbau der Steinkohle geht es rücksichtslos gegen die Umwelt zur Sache. Unterdessen greifen Finanziers und Spekulanten nach florierenden Unternehmen.

Unverkennbar wird in den Jahrzehnten ab der Mitte des 19. Jahrhunderts jene Spur gelegt, auf der sich vieles bis in die Gegenwart hinein bewegt. Gottlieb Daimler und Robert Bosch erleben, wie sich auf den großen Weltausstellungen der Geist der Epoche spiegelt: der Fortschrittsglaube, der Rassismus, die Massenunterhaltung für das wachsende Bürgertum.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts ist die Saat des Fortschritts an den unterschiedlichsten Orten aufgegangen, beispielsweise im Garten von Gottlieb Daimlers Villa. Die Erfolgsgeschichte aus Cannstatt ist nicht die einer Garagenfirma – die Wurzeln des Weltkonzerns liegen in einem zur Werkstatt umgebauten Gartenhaus.

Eigentlich eine ziemlich verrückte Geschichte. Es hätte sich gelohnt, dabei gewesen zu sein – vielleicht mithilfe der Erfindung eines englischen Science-Fiction-Autors. Die Zeitmaschine des H. G. Wells erschließt den Reisenden neue Dimensionen.

Für den Start fehlt nur noch ein Handgriff, man muss ein Datum eingeben: 1895 – genau jenes Jahr, in dem Wells’ Roman „The Time Machine“ erscheint. Es ist kurz vor Heiligabend, der 21. Dezember 1895. Trotz des leichten Frosts wird es in der Kur- und Bäderstadt Cannstatt wohl keine weißen Weihnachten geben.