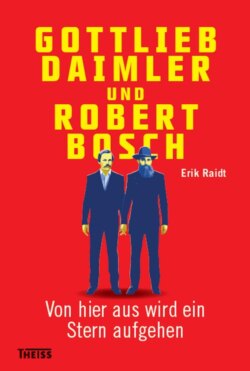

Читать книгу Gottlieb Daimler und Robert Bosch - Erik Raidt - Страница 7

На сайте Литреса книга снята с продажи.

In der Fluchtburg – Winter 1895

ОглавлениеGottlieb Daimler steht im Garten seines Anwesens und betrachtet mit bitterem Stolz sein Lebenswerk. Er sieht eine Pferdekutsche, die keine mehr ist. Sie wurde von einem Wagenbauer hergestellt, der sich wohl kaum hätte vorstellen können, dass sein Gefährt jemals anders als durch Muskelkraft fortbewegt wird. Gottlieb Daimler jedoch hat die Kutsche völlig neu gedacht, ihr einen Benzinmotor eingebaut und damit den pferdeapfelfreien Antrieb entwickelt. Zum Erstaunen des Publikums, zu dessen Entsetzen oder Vergnügen, je nach Geschmack. In der Presse wird geraunt, der Wagen fahre, als ob er von Geisterhand angeschoben würde.

Es sind nur noch wenige Tage bis Weihnachten. An diesem Wintertag im württembergischen Cannstatt des Jahres 1895 blickt Gottlieb Daimler vermutlich genauso sehr zurück wie nach vorn. Er ist 61 Jahre alt und sowohl physisch als auch psychisch oft am Ende seiner Kräfte. Der Tod seiner ersten Frau Emma und der schwere Unfall seines Sohnes Wilhelm, der seither an einer Rückgratverkrümmung leidet, haben Narben hinterlassen. In seinem eigenen Unternehmen sieht er sich von Raubtieren bedroht, die nur auf eine Schwäche lauern. Besser noch auf seinen Tod. Seit Langem ist Gottlieb Daimler ein kranker Mann: Ein Herzleiden setzt ihm sein ganzes Leben lang zu, aber seit einigen Jahren häufen sich seine Schwächeanfälle. Er muss ahnen, dass er nicht mehr miterleben wird, wie all seine Visionen Gestalt annehmen.

Es ist kalt, aber es liegt kein Schnee vor seiner im Cannstatter Kurpark gelegenen Villa. Gottlieb Daimler sieht schon am Morgen, dass im Garten Vorbereitungen für den Abend getroffen werden. Neben einer Motorkutsche steht ein Laufrad, dazwischen ist ein Bild auf -gestellt. Es zeigt die bescheidene Fabrik, in der Gottlieb Daimler gemeinsam mit Wilhelm Maybach seit 1887 an der Motorisierung der Welt arbeitet. Abends soll im Kurpark ein rauschendes Fest stattfinden, zu dem Daimler all seine Mitarbeiter eingeladen hat – an diesem Tag ist der tausendste Motor hergestellt worden. Einer seiner Mitarbeiter wird sich Jahre später an diese Feier erinnern: „Es war ein frohes Fest, das da gefeiert wurde, und auch das Gemisch war, wie es sich für Autofachleute geziemte, von bester Art und Güte. Kein Wunder, dass daher mächtig aufgedreht wurde.“

An jenem 21. Dezember sieht Gottlieb Daimler in seinem Garten nicht nur all jene motorisierten Gefährte, die den Menschen vor zehn Jahren völlig unbekannt waren. Er blickt auch auf eine Tafel, die den Zusammenhalt in seinem Unternehmen beschwört: „Füllt die Gläser bis zum Rande, weihet sie dem Arbeitsstande. Hoch die Firma, sie soll leben, Einigkeit nur führt zum Segen.“

Der Spruch muss Gottlieb Daimler bitter aufstoßen. Er ist nicht nur von seiner Herzerkrankung gezeichnet, seit vielen Jahren kämpft er auch um sein Vermächtnis. Gottlieb Daimler sieht sich von Geschäftspartnern betrogen, von Weggefährten enttäuscht. Ein skeptischer Zug hat sich tief in sein Wesen eingegraben. Jahrzehntelang hat er ein rastloses Leben geführt, sich selbst und seine Gesundheit am wenigsten geschont. Seit einigen Jahren jedoch spürt er, dass er immer öfter an Grenzen stößt, wenn er von sich selbst abverlangt, das Beste zu leisten. Das Beste oder nichts.

Am Abend bleibt Gottlieb Daimler das Bad in der Menge nicht erspart. Im Cannstatter Kursaal sind bereits die Tische für das Bankett eingedeckt. Man feiert ja nicht nur den tausendsten Motor. Es geht um viel mehr als nur einen symbolischen Akt: Gottlieb Daimler, der vor einiger Zeit von seinen Geschäftspartnern mit juristischen Winkelzügen aus dem eigenen Unternehmen gedrängt wurde, tritt wieder in dasselbe ein. Der 21. Dezember ist auch so etwas wie ein Friedensgipfel. Neben den Arbeitern der Daimler-Motoren-Gesellschaft werden die Mitglieder des Aufsichtsrates kommen, auch wichtige Staatsbeamte. Man wird Gottlieb Daimler hochleben lassen, seine Verdienste würdigen und über all die schmutzigen Machtkämpfe, die untereinander ausgefochten wurden, kein Wort mehr verlieren.

Dieser vorweihnachtliche Frieden passt zur Stimmung in der württembergischen Residenzstadt Stuttgart. Während König Wilhelm II. Amtsgeschäften nachgeht, einen Generalmajor und einen Kommandeur zu einer Unterredung trifft, tourt seine Gattin von einer Charity-Veranstaltung zur nächsten: Erst nimmt sie gemeinsam mit Prinzessin Pauline an der Weihnachtsbescherung der Charlottenheilanstalt für Augenkranke teil, anschließend besuchen die beiden die Weihnachtsfeier im Diakonissenkrankenhaus.

Für vorweihnachtliche Besinnlichkeit bleibt den Geschäftsleuten in Stuttgart keine Zeit. Die Wirtschaft wächst, das hat Geld in die Stadt gespült. Geld, das nun ausgegeben werden kann, nein, muss. Die Anzeigenspalten der Zeitungen quellen über. Weihnachten wird in diesem Jahr durch feinste Tafelliköre auf den Gabentischen versüßt, für die Herren stehen Schlafröcke und Anzüge in allen Größen zur Auswahl. Zu Spottpreisen! Verspricht zumindest die Werbung. Die Damen wiederum könnten mit edlen Uhren beglückt werden oder – aus Sicht der Männer weniger uneigennützig – mit einem Küchenkalender inklusive praktischer Kochrezepte. All diese Geschenke sind selbstredend billig, einzigartig, in höchstem Maße zeitgemäß. Was vor Jahren für viele Menschen undenkbar war, wird nun normal: Man gönnt sich was, man hat ja was.

Während immer noch Tausende von Jungen und Mädchen in Textilfirmen arbeiten oder auf Kindermärkten rund um den Bodensee als billige Hütejungen und Dienstmägde angeboten werden, vollzieht sich in den bürgerlichen Haushalten ein Sinneswandel: Eltern sehen ihre Kinder als schutzbedürftig an. Das gilt auch für die Kinder des vermögenden Fabrikanten Gottlieb Daimler aus Cannstatt. Aus seiner ersten Ehe mit Emma Daimler stammen seine Töchter Emma und Martha sowie seine Söhne Paul, Adolf und der kränkliche Wilhelm. Seine zweite Frau Lina hat ihn mit 60 Jahren noch einmal zum Vater gemacht. Sein nach ihm benannter Sohn Gottlieb ist erst ein Jahr alt.

Die Daimler-Kinder wachsen in einer Zeit auf, in der die Kindheit neu erfunden wird. Dank des wachsenden Wohlstands gehören Weihnachtsgeschenke dazu. Damit lässt sich Geld verdienen, das denkt sich auch der Besitzer eines Stuttgarter Spielwarengeschäfts, der am 21. Dezember im Neuen Tagblatt eine Anzeige schaltet: „Liebes Christkindchen! Bitte, bitte, bringe mir doch zu Weihnachten einen von diesen wunderschönen Gummibällen, die ich noch nirgends gesehen habe als bei Herrn Nordhof im Königin-Olga-Bau. Dort sind auch sonst noch hübsche Sachen, die ich gut gebrauchen kann. Deine Anna.“

In diesem Weihnachtsgeschäft mischt ein Unternehmen mit, das vor den Toren Stuttgarts liegt und mit dem Verkauf von Puppenküchen seine ersten Erfolge feiert. In Göppingen treten die Gebrüder Märklin an, um das Familienunternehmen in der zweiten Generation auf Vordermann zu bringen. Ihr Spielzeug folgt dem letzten Schrei des aufkommenden Maschinenzeitalters: Die Märklin-Brüder erweitern ihr Sortiment um bewegliche automatische Spielsachen. So fahren bald immer mehr Miniatureisenbahnen durch Bürgerhäuser. Der Firmenkatalog des Jahres 1895 wirbt für eine Lok, die auf zusammensteckbaren Schienen durchs Wohnzimmer braust. Das Spielzeug spiegelt den Fortschritt im Land wider.

Für Miniatureisenbahnen sind einige von Gottlieb Daimlers Kindern aus erster Ehe schon zu alt und der einjährige Gottlieb Junior noch viel zu jung. Aber an das bevorstehende Weihnachtsfest wird der Fabrikant ohnehin erst in Ruhe denken können, wenn er die abendliche Feier und den Empfang überstanden hat.

Unterdessen wogen in Stuttgart die Menschenmassen durch die Königstraße, am Bahnhof türmen sich die Weihnachtspakete. Nach und nach ist das Warensortiment auch im Deutschen Kaiserreich immer umfangreicher geworden – inspiriert von berühmten Kaufhäusern wie dem Bon Marché aus Paris, der Welthauptstadt des guten Geschmacks. Während in Stuttgart am frühen Abend viele Läden bereits schließen, leuchtet das Kaufhaus Eduard Breuninger zum Großfürsten noch taghell: Bogenlampen erleuchten die bunte Warenwelt mit elektrischem Licht. Wer kann es sich noch leisten, auf diesen Fortschritt zu verzichten? Die Kaufhäuser zuletzt. Sie müssen mit der Mode gehen oder sie verschwinden. Das Volk stimmt mit den Füßen ab. Auch die Warenwelt im Kaufhaus Conrad Merz strahlt im elektrischen Licht, das allmählich die Dunkelheit aus den Nächten vertreibt. Die Zeiten, in denen es in deutschen Städten nachts nach dem Verlöschen der Laternen zappenduster und öde war, neigen sich unweigerlich dem Ende entgegen.

Im Kaufhaus Conrad Merz arbeitet ein junger Lehrling im Weihnachtsgeschäft mit, der sich später daran erinnern wird, wie in jenen Tagen das Haustelefon in die Geschäftsräume eingebaut wurde. Wenige Jahre vor der Jahrhundertwende handelt es sich beim Telefon um ein exotisches Kommunikationsmittel, das die Menschen zwar kennen, das aber in den meisten Haushalten noch nicht installiert ist. In der Regel hat man keine lange Leitung – man hat gar keine.

Ein Mann mit kurz gestutztem Bart betritt das Kaufhaus Conrad Merz. Der Mann mag in den Dreißigern sein, er trägt Wollkleidung von einem Zuschnitt, der seiner Erscheinung eine asketische Note verleiht. Schon optisch fällt er aus der Reihe. Selbstsicher wirkt der Mann, zupackend auch. Er leitet eine elektrotechnische Werkstatt im Stuttgarter Westen. Der aufmerksame Lehrling sieht den ungewöhnlichen Besucher bei dessen merkwürdigen Installationsarbeiten bald auf einer Leiter stehen. Der Ältere scheint auf den Jüngeren Eindruck zu machen: Das Bild des Technikers wird sich ihm so sehr einprägen, dass sein eigener Berufsweg ihn später selbst einmal in dessen Betrieb führen wird. Der Betrieb wird dann allerdings keine Werkstatt mehr sein, sondern eine Fabrik. Aber an diesem Tag der ersten Begegnung der beiden ist davon noch keine Rede. Hinter dem Mann, der auf der Leiter steht, liegen harte Jahre. Es ist Robert Bosch.

Fast ein Jahrzehnt lang hat Robert Bosch zu diesem Zeitpunkt schon als selbstständiger Unternehmer geschuftet, ohne dass ihm dabei Geld und Anerkennung in den Schoß gefallen wären. Im Gegenteil, über seiner Werkstatt kreiste mehrfach der Pleitegeier. Wenn ihm seine Mutter nicht mit Geld ausgeholfen hätte, würde Robert Bosch schon seit Längerem nicht mehr als Chef auf der Karriereleiter stehen. Dreieinhalb Jahre ist es erst her, dass er zu Ostern 1892 von 24 Mitarbeitern 22 entlassen musste, weil infolge einer Wirtschaftskrise die Aufträge ausgeblieben waren.

Seine Familie litt unter der existenziellen Unsicherheit, unter der Ungewissheit, ob sich die Dinge wirklich zum Guten entwickeln würden. Robert Bosch ist verheiratet mit Anna, der Tochter eines Holzhändlers aus Obertürkheim. Das Paar wohnt in einer Mietwohnung im Stuttgarter Westen, von Gottlieb Daimlers Villa aus gesehen, auf der anderen Seite des Neckars. Die beiden kennen einander schon. Der alte Daimler blickt misstrauisch auf den 27 Jahre jüngeren Bosch, der mit einer Erfindung von sich reden gemacht hat, die seinen Automobilen zugutekommen könnte. Aber Gottlieb Daimler sperrt sich dagegen, er sträubt sich mit aller Macht. Der wahre Fortschritt? Ist immer auch eine Ansichtssache.

Gottlieb Daimler will diesen Herrn Bosch nicht in ein noch helleres Licht rücken. Dabei könnte Robert Boschs Zündapparat Gottlieb Daimlers Automobile sicherer machen, einige Geschäftspartner drängen ihn dazu, den Bosch-Zünder unbedingt einzubauen. Daimler kommt dieses Anliegen äußerst ungelegen, dennoch wird er sich weiter mit ihm auseinandersetzen müssen, genau wie mit diesem jungen Emporkömmling, der sein Sohn sein könnte. Ob er will oder nicht.

Während Gottlieb Daimler dieses Weihnachtsfest 1895 mit gemischten Gefühlen erlebt, hat Robert Bosch einen Grund, zu feiern. In diesem Jahr hat endlich das neue Elektrizitätswerk in Stuttgart seinen Dienst aufgenommen. Andere Städte waren schneller, hier wie dort gab es hitzige Diskussionen darüber, ob man diese Elektrizität denn wirklich brauche: Würden sich wirklich genügend Menschen elektrisches Licht leisten wollen und können? Reicht die Gasbeleuchtung in den Städten nicht völlig aus? Die Politiker, die über solche Zukunftsfragen diskutieren, müssen Robert Bosch wie vernagelt vorkommen. Er hat längst erkannt, welches Potenzial in der Elektrizität schlummert, er kennt den Mann persönlich, der die Glühbirne erfunden hat und mit ihr berühmt geworden ist. Robert Bosch hat über Thomas Alva Edison nicht nur in Zeitungen und Magazinen gelesen, er hat in dessen Betrieben am Hudson River in New York gelernt und gearbeitet.

Seit dem Herbst 1895 steht das neue Elektrizitätswerk in Stuttgart unter Dampf. Es verändert beinahe über Nacht den Alltag der Menschen, es stellt auch die Weichen für einen Aufschwung im Betrieb von Robert Bosch. Zuvor kroch durch die Straßen der Stadt nur die Pferdestraßenbahn – eine lahme Angelegenheit schon auf ebener Strecke, die auf den vielen Hügeln der Stadt überhaupt nicht zum Einsatz kam, weil es den Pferden an Pferdestärken mangelte. Doch kurz vor der Jahrhundertwende nimmt eine verkehrstechnische Revolution ihren Lauf: Gottlieb Daimler hat den Benzinmotor an die Stelle des Pferds gesetzt, und dank des Elektrizitätswerks laufen nun auch die Straßenbahnen mit unsichtbarer Kraft. Zur Jungfernfahrt der ersten elektrischen Straßenbahn versammeln sich die geladenen Gäste in den fünf Wagen. Als die Bahn am späten Nachmittag eine wenige Kilometer lange Strecke unfallfrei und ohne Störungen zurücklegt, verfolgt am Straßenrand „ungemein zahlreiches Publikum … mit großer Aufmerksamkeit den elektrischen Betrieb“. Am Ende der Fahrt lassen die Mitreisenden den württembergischen König hochleben. Der habe den technischen Durchbruch entscheidend gefördert.

Robert Bosch ist von dieser Jungfernfahrt vermutlich weniger elektrisiert als die technischen Laien, sie ist keineswegs sensationell. Aber erfreulich ist sie dennoch. Das Kraftwerk versorgt nicht nur die neue Straßenbahn mit Elektrizität. Von der Elektrizität können die Menschen gar nicht genug bekommen: Die Schwimmbäder werben nicht nur mit Abreibungen und Massagen, sondern auch mit elektrischer Beleuchtung. Im Theater sieht man berühmte Schauspieler im elektrischen Licht, in den besseren Hotels genießen die oberen Zehntausend diesen neuen Luxus. Das ist doch formidabel, das will man doch auch!

Das Elektrizitätswerk macht die Elektrizität salonfähig und verfügbar für alle. Aber zuerst müssen Leitungen verlegt und Anschlüsse installiert werden, dafür benötigt man Fachleute und Experten. Zuverlässige Techniker wie Robert Bosch, für den dieser technische Quantensprung zum Glücksfall wird. Bosch kann sich mit seiner Werkstatt bald vor Aufträgen kaum mehr retten, er weiß schließlich, wie die moderne Technik in Bürgerhäusern und Hotels zu installieren ist. Jahrelang hat er mit Klingeln, Blitzableitern, Haustelegraphen und Haustelefonen ein mühsames Geschäft betrieben. Jetzt zahlen sich seine Erfahrung und seine Kontakte erst richtig aus. Robert Bosch bringt den Menschen auch das künstliche Licht in ihre Häuser. Die Sache wird lukrativ für ihn. Wo eben noch Löcher in seiner Kasse klafften, sammeln sich nun Finanzpolster an. Zudem erfasst der Wirtschaftsaufschwung nicht nur das Königreich Württemberg, das ganze Deutsche Kaiserreich brummt. Paris? London? Berlin!

Nur der Auftrag im Kaufhaus Merz geht für Robert Bosch gründlich in die Hose. Das Haustelefon will nicht so, wie er es will. Da hilft ihm kein Hantieren und kein Mitarbeiter-Dirigieren von der Leiter herab. Das Haustelefon ist eine junge Erfindung, die mit tückischen Kinderkrankheiten zu kämpfen hat, die auch ein erfahrener Techniker wie Robert Bosch nicht in jedem Fall in den Griff bekommt. Der Kaufhauschef grollt, doch Robert Bosch verteidigt empört seine Arbeit. Wer deren Qualität in Zweifel zieht, der zweifelt an ihm als Person, der stellt seine Ehre infrage. So sieht er das. Mitten im Kaufhaus zieht ein heftiges Gewitter herauf. Die beiden Herren poltern, es donnert zwischen ihnen, und es kommt zu lautstarken Entladungen. Robert Bosch sieht sich zu Unrecht schlampiger Arbeit bezichtigt. Wenn er etwas nicht ertragen kann, dann Ungerechtigkeit.

Auch seine Familie leidet manchmal unter seiner aufbrausenden Natur. Mit seiner Frau Anna hat Robert Bosch drei kleine Kinder – Margarete ist mit sieben Jahren die Älteste, Paula ist sechs Jahre alt, Robert, sein Jüngster, gerade vier. Margarete wird sich später gut an den schillernden Charakter ihres Vaters erinnern, an einen Mann, der sich ihr als „hagere, knorrige Gestalt mit scharf geschnittenem Gesicht und schwarzem Bart“ einprägt. Wenn der Vater sich nicht um den Betrieb kümmert, ist er viel in der Natur, die er seit seinen eigenen Kindertagen liebt. Einmal im Jahr wandert die ganze Familie gemeinsam mit Freunden vom nahe gelegenen Esslingen durch das Remstal bis nach Strümpfelbach zum Kirschenpeter. Als Margarete beim Blumenpflücken vor sich hin träumt und den Anschluss zur Familie verliert, muss Robert Bosch lange nach seiner Tochter suchen. Als er sie findet, wartet er, bis er mit Margarete wieder bei den anderen ist, um sie dann mit einer Ohrfeige zu bestrafen. Dem Mädchen bleibt diese Strafe lange in Erinnerung, sie fühlt sich gedemütigt, weil sie vor ihren Freundinnen und Geschwistern erfolgte. Für die Mutter ist die Szene kein Einzelfall: „So ist’s halt mit meinem Mann, er ist sehr jäh … jetzt tut’s ihm leid, aber geschehen ist geschehen.“

Der strenge Robert Bosch erklärt seinen Kindern viel von der Welt, aber er erklärt es nur einmal – wer nicht aufpasst, hört es kein zweites Mal. Er hasst jegliche Verschwendung, schimpft bereits, wenn jemand unnötig das Licht brennen lässt, und predigt seinen Kindern, dass sie vorsichtig mit ihren Kleidern und Schuhen umgehen sollten: Jede Arbeit, die recht getan sei, sei ehrenhaft und wertvoll, und niemand solle ein Erzeugnis der menschlichen Arbeit mutwillig beschädigen.

Manchmal jedoch beschädigt der Erfolg einer Arbeit seinen Schöpfer. Es ist beinahe gespenstisch, wie sehr Gottlieb Daimler unter seinem eigenen Erfolg auch leidet. Er sieht sich umzingelt von Neidern und Fallenstellern. Sein Vertrauen an das Gute im Menschen ist erschüttert, auch hinter den besten Absichten anderer wittert er nur noch Verrat. Der Erfinder führt Krieg gegen all jene, die anzweifeln, dass seinem Geist wirklich die entscheidenden Durchbrüche zu verdanken sind. Er verheddert sich in Verträgen und Geschäftsberichten, sieht sich aus dem eigenen Unternehmen gedrängt und fremdgesteuert. Im Ausland strahlt sein Stern hell, vor allem die Franzosen feiern ihn als den Vater des Automobils. Zu Hause jedoch verfällt er oft in dunkles Grübeln.

Vor knapp zehn Jahren ist Gottlieb Daimler mit der Hilfe seines Ziehsohns Wilhelm Maybach ein technischer Durchbruch gelungen, der den Lauf der Welt verändert: Der schnelllaufende Verbrennungsmotor hat eine simple Pferdekutsche in etwas völlig Neues verwandelt – in ein Gefährt, das sich ohne Muskelkraft durch die Straßen fortbewegt: das Automobil. Manchmal muss selbst Gottlieb Daimler, dem Techniker und Unternehmer, der Fortschritt im Jahr 1895 wie eine kaum zu bändigende Raserei vorkommen. Erst seit sechs Jahren steht in Paris der stählerne Koloss des Eiffelturms. Gerade vier Jahre sind vergangen, seit im „American Standard Dictionary“ erstmals überhaupt das Wort skyscraper aufgetaucht ist. Vor zwei Jahren hatte Lina Daimler mit ihrem Gottlieb die Weltausstellung in Chicago besucht. Dort sah er zum ersten Mal diese Hochhäuser mit eigenen Augen. Es war ihre Hochzeitsreise, doch in Wahrheit war Gottlieb Daimler vor allem wegen der Geschäfte in die Staaten gereist. Die Fahrt über den Atlantik strengte ihn an, trotz all dem Komfort, den der Dampfer bot. Lina schwärmte von einem Luxus, „wie es nur beim König Ludwig von Bayern sein kann. Mir kommt alles wie ein Traum vor, dass ich auf Diwans von Seide und Gold sitze“.

Doch selbst auf dieser Kreuzfahrt der Luxusklasse haben dunkle Vorahnungen die Stimmung getrübt. Immer wieder beobachtet Lina Daimler ihren mehr als 20 Jahre älteren Ehemann voller Sorge: Gottlieb sei erneut sehr aufgeregt gewesen, vertraut sie ihrem Tagebuch an. Er habe sich erst beruhigt, als sie aus dem Trubel entkommen seien: „Er ist immer froh, wenn wir allein sind.“ Wenn viele Menschen zusammenkommen, fühlt sich Gottlieb Daimler mitunter doch allein. Fast wie ein Fremdkörper. Lina Daimler kennt das Hausmittel, das ihrem Mann hilft, wenn ihn die Unruhe befällt: Ein Cognac an der Bar beruhigt ihn. Wenn es allein die Schwankungen in seinem Gemüt wären. Vor allem seine Herzschwäche setzt Gottlieb Daimler immer stärker zu, mit zunehmendem Alter verkraftet er Anstrengungen schlechter. Als er mit Lina eine Ausstellung besucht, fühlt er den Schwindel übermächtig stark, seine Frau stützt ihn im letzten Moment. Ganz weiß habe ihr Mann ausgesehen, klagt Lina Daimler. So elend, dass sie ihm ihre eigene Angst unmöglich habe zeigen können. Lina Daimler sieht Tag für Tag nicht den Erfinder Gottlieb Daimler, sie sieht einen Mann, dessen Kräfte fast aufgezehrt sind, der nun mühsam durchs Leben geht. Auf Reisen wartet sie nach getrennten Ausflügen in der Vorhalle des Hotels auf ihren Gottlieb, „denn er findet immer den Weg nicht in sein Zimmer“.

Für den alten Gottlieb Daimler gibt es einen Ort, der für ihn immer wichtiger wird. Einen Ort, der ihm eine Gegenwelt zu seiner Arbeit öffnet, unter der er zunehmend leidet. Die Taubenheimstraße ist eine ruhige Straße in der Bäderstadt Cannstatt. Gottlieb Daimler fühlt sich hier heimisch, seit er die Villa und das Gartengrundstück 1882 von einer Kaufmannswitwe erwarb. In der Nähe der Villa, in der Gottlieb Daimler mit Lina und den Kindern lebt, liegt ein alter Steinbruch in den weitläufigen Gartenanlagen. Hierhin kehrt Gottlieb Daimler immer wieder nach getaner Arbeit zurück, um Streit und Misserfolge zu vergessen. Sein Perfektionismus und seine hohen Ansprüche an sich selbst und an andere quälen ihn, aber im Garten kommt er zur Ruhe. Im Steinbruch entdeckt der Ingenieur, der bei seiner Arbeit stets den Naturgesetzen folgt, eine Welt, in der ihm nur seine Fantasie die Grenzen setzt. Sie wirkt still im Vergleich zum Getöse der modernen Zeit.

Am höchsten Punkt des Parks hat er im Vorjahr einen Turm errichten lassen, der nichts mit den kalten Wolkenkratzern Amerikas gemein hat. Der Turm ähnelt einer Burg mit Schießscharten, gekrönt von einem Umgang mit Zinnen. Von hier oben aus sieht Gottlieb Daimler sein ganzes Anwesen und auch das Gartenhäuschen, in dem ihm die größte Erfindung seines Lebens gelungen ist. Seinen Frieden findet er, wenn er den Garten sieht, den er in jahrelanger Arbeit umgestalten ließ: das solide eiserne Gartenhaus, den luftigen Pavillon, den Springbrunnen und die Tränke, an der sich die Vögel versammeln.

Der mittelalterlich anmutende Turm ist für ihn auch zu einer Fluchtburg geworden. Über diese erzählen sich Angestellte und Nachbarn Geschichten, in denen sich mal ein Körnchen und mal ein ganzes Pfund Wahrheit verbirgt: So führt ein unterirdischer Gang von der Villa aus zum Turm, der für Gottlieb Daimlers Frau Lina offensichtlich Sperrgebiet ist. Der Herr wolle hier allein in Ruhe sein Viertele Wein trinken, heißt es. Er zeige anderen Damen gerne vom Turm aus die schöne Aussicht, tuscheln Klatschweiber und Herren. Und wenn auch diese Geschichte nicht zündet, dann erzählt man sich auf den Straßen Cannstatts von einem geheimen Burgverlies, in dem der werte Herr Erfinder mitten im Königreich Württemberg zwei junge Löwen gefangen halte.

Verbürgt ist hingegen, dass Gottlieb Daimler in seiner Fluchtburg Bilder aufhängen lässt. Sie zeigen die ersten Benzinkutschen und Motorboote vor der Kulisse großer Segelschiffe. Ein Bild jedoch erinnert Gottlieb Daimler nicht an seine Erfindungen, es erinnert ihn an seine Kindheit und seine Jugendjahre – an den Duft von frischem Brot, an seine Eltern und seine Brüder. Das Bild zeigt seine Heimatstadt Schorndorf.