Читать книгу Wendemanöver - Franziska Krafft - Страница 9

KAPITEL 5 Horizont und Muster

ОглавлениеÜber den Tellerrand zu schauen, finde ich generell sehr wichtig. Den eigenen Horizont zu erweitern. Ganz grundsätzlich. Ich reise unglaublich gern, ich möchte die Welt sehen und Neues kennenlernen. Das möchte ich auch meinen Kindern weitergeben. Und das bedeutet, dass ich immer schon relativ viel Aufwand getrieben habe, um Extrasachen zu veranstalten. Obwohl – oder vielleicht gerade weil – ich alleinerziehend bin.

Ich bin zum Beispiel nie davon ausgegangen, dass meine Söhne in der Schule alles lernen, was sie brauchen. In die Schule zu gehen schärft ja hauptsächlich die Sozialkompetenz, nicht viel mehr. Ich habe immer versucht, meinen Teil beizusteuern. Wenn sie in Geografie irgendetwas Spezielles durchgenommen haben, dann sind wir ins passende Museum gegangen. Oder haben uns das Theaterstück zum Buch angesehen, das sie gelesen haben. Schon möglich, dass es den Jungs dann auch mal peinlich war, wenn ich dann da die einzige Mama mit Kindern war und sonst nur Schulklassen. Das ist mir egal. Ich möchte, dass sie ganzheitlich wahrnehmen, wie die Welt aussieht. Das sehe ich so ein bisschen als mein Vermächtnis. Das Einzige, was ich weitergeben kann, sind ja Sichtweisen und Werte.

Und deswegen habe ich vielleicht immer schon Sachen mit meinen Söhnen gemacht, die nicht ganz so alltäglich sind, weil ich möchte, dass sie intensive Erfahrungen machen. Natürlich war mit drei kleinen Kindern im österreichischen Bergdorf nicht immer alles einfach. Kindergarten und Grundschule gehen da bis zwölf Uhr mittags. Dann musste ich schon wieder ein Mittagessen gekocht haben. Und wenn die Kindergärtnerin krank ist oder sich die Haxen bricht, ist der Kindergarten eben sechs Wochen zu, Ende, aus. Da gibt es kein Back-up. Da ist dann nur ein Zettel an der Tür. Also musste ich mir andere Mittel suchen, um in meiner Situation klarzukommen.

Wenn die Kinder quengelig waren oder wenn Jonas besonders schwierig war, bin ich mit ihnen einfach immer rausgegangen und hoch auf den Berg. Kommt, habe ich dann gesagt, packt zusammen, wir gehen. Einfach, weil ihr mir jetzt auf die Nerven geht. Wir haben dann oben oft gezeltet. Da gibt es einen kleinen See, an dessen Ufer wir Lagerfeuer gemacht haben. Damit konnte ich sie immer gut locken, vor allem, als sie noch klein waren: Kommt, wir sehen da wahrscheinlich Hirsche. Oder wir fischen irgendwo Lurche raus. Das war immer schon mein Kontrastprogramm zu: »Oh, ich bin so müde, kommt, wir hocken uns alle vor die Glotze.« Auch effektiver als zu sagen: »Lies doch mal ein Buch.« Was sie sowieso nicht tun. Einfach zusammenpacken, kommt, wir gehen. Macht nicht jeder, wirkt aber Wunder.

Einmal bin ich mit allen dreien nach Sardinien gefahren mit dem Zelt. Da waren sie zwischen vier und zehn. Also eher noch klein. Ich wollte gern auf Sardinien wandern. Und ich wollte, dass wir das zusammen machen. Nicht so, dass wir dahinfahren und dann sind alle bei irgendwelchen Aktivitäten wie im Klub-Urlaub und wir sehen uns nie. Nein, wir wandern, das können wir ja, und wir erleben gemeinsam Abenteuer in der Natur. Ich habe gesagt, ich weiß, was ihr könnt. Ich weiß auch, wie weit ihr es schafft. Also sind wir mit dem Auto in den Nationalpark im Osten der Insel gefahren, haben da geparkt und sind losgelaufen. Dort sind wir fünf Tage mit dem Zelt über die Berge gewandert. Wir sind dann immer nur relativ kurze Etappen gewandert und haben gezeltet. Ich hatte von einem Skirennen noch eine Blase am Fuß, trug deshalb keine Bergschuhe und musste in Crocs gehen. Ich hatte extrem viel Gepäck: Zelt, Schlafsäcke, Isomatten, Essen, Trinken und Anziehsachen für alle. Die Kinder konnten zwar auch ein bisschen was tragen, aber darauf konnte ich mich ja nicht verlassen. Da kam dann schon immer mal wieder: »Nein, ich mag jetzt nicht mehr.« Oder, auch ganz beliebt: »Ich gehe nicht mehr weiter.« Der Klassiker. Dann haben wir eben eine Pause gemacht, uns über etwas anderes unterhalten oder auch einfach umgeplant. Und dann ging es doch wieder. Und immer, jedes einzelne Mal bei diesen Touren, ist es supergut ausgegangen. Wir hatten es lustig, wir hatten eine fantastische Zeit, es hat uns als Familie noch stärker zusammengeschweißt. Und ich habe festgestellt, dass solche Sachen wie mieses Wetter, Sturm, ein nasser Schlafsack oder ein nasses Zelt, kein Nutella, sondern halt nur das zu essen, was gerade da ist, dem Erlebnis überhaupt keinen Abbruch tun.

Natürlich weiß ich, auch weil wir in den Bergen leben, dass man in der Natur vorsichtig sein muss. Deswegen habe ich bei solchen Wandertouren stets auf die Sicherheit geachtet. Selbst wenn wir im August unterwegs waren, hatte ich immer Handschuhe und Mützen für alle dabei, weil ich weiß, wenn das irgendwie danebengeht, schaut man ganz schnell ganz blöd. Und wenn man dann noch drei Kinder dabeihat, schaut man noch blöder. Erste-Hilfe-Kurse muss ich als Skilehrerin ja ohnehin regelmäßig absolvieren. Das gibt mir natürlich eine gewisse Sicherheit. Zur Not kann ich auch einen offenen Bruch schienen oder eine Wunde nähen. Wenn sich jemand auf der Piste verletzt, kann ich mich sehr zusammenreißen und weiß, was zu tun ist. Ich klappe dann erst in dem Moment zusammen, wenn ich nicht mehr zuständig bin.

Solche Touren habe ich also immer schon gemacht, und am Anfang denken alle: was für ein Aufwand. Und fragen mich, wieso tust du dir das an? Jetzt habt ihr doch mal keinen Stress mit der Schule, jetzt setz deine Kinder doch mal aufs Sofa und mach ganz ruhig.

Aber ich frage mich eben: An was werden sich die Kinder erinnern? In zehn Jahren oder auch in zwanzig, wenn sie vielleicht selbst Kinder haben? Und ich möchte nicht, dass sie sich an eine alleinerziehende, meckernde Mutter erinnern, die fix und fertig mit allem war, oder daran, dass das Leben vor dem Fernseher auf dem Sofa stattfand. Ich möchte, dass sie sich daran erinnern, dass wir zusammen eine gute Zeit hatten. An gemeinsame Erlebnisse. Dafür habe ich vielleicht nicht so viel Materielles zu bieten.

Nach dem Tod meiner Mutter und der Trennung von meinem Mann habe ich bewusst entschieden, dass ich mit den Kindern in unserem Bergdorf bleiben will. Das war eine Kopfentscheidung. Ich bin da zu Hause, ich habe da Familie, das ist mein Elternhaus. Mein Vater hat mich bei der Betreuung der Kinder unterstützt. Die Kinder waren hier gut aufgehoben. Das hieß aber auch, dass ich nicht wieder in meinem erlernten Beruf als Architektin arbeiten konnte.

Alle paar Monate oder Jahre hatte ich immer mal so Momente, in denen ich dachte: Verdammt! Essen kochen, aufräumen, putzen. Eat, sleep, repeat. Nervt. Aber dann sah ich wieder ganz deutlich, dass es wichtiger war, noch ein paar Jahre zu Hause zu sein und eben nicht Karriere zu machen. Die Kinder waren wichtiger. Und ich bewundere alle, vor allem die Alleinerziehenden, die irgendwie beides unter einen Hut kriegen, Kinder und Karriere. Das wäre auch sicher einfacher in der Stadt gewesen, wo man eine andere Infrastruktur hat. Beziehungsweise im Dorf hätte man die Großfamilie noch stärker in Anspruch nehmen müssen. Das wäre bestimmt alles irgendwie möglich gewesen, aber ich hatte mich – auch vor dem Hintergrund der Trennung – eben anders entschieden.

Vielleicht wäre es auf lange Sicht besser gewesen, wenn ich Grundschullehrerin geworden wäre oder eine Ausbildung zur Buchhalterin gemacht hätte. Aber mit »Was wäre gewesen, wenn?« halte ich mich generell nicht lange auf. Das bringt ja nichts.

Doch natürlich war ich hier mit meinem akademischen Hintergrund auch nicht wirklich ausgelastet. Also habe ich meinem Freund Hannes, der schon lange als Skilehrer arbeitet, vor einigen Jahren geholfen, seinen Traum zu verwirklichen: die Eröffnung einer eigenen Skischule. Er hatte sich das bisher nicht so richtig getraut.

Wir haben die Skischule dann zusammen aufgezogen und organisatorisch aufgebaut, was am Anfang sehr spannend war mit lauter kleinen gelben Post-it-Zetteln und lauter unzuverlässigen Skilehrern, einfach so from scratch. Am Anfang haben wir beide alles gemacht. Also Snowboardkurse und Skikurse gegeben, Leute abgeholt, E-Mails geschrieben, Buchungen eingegeben, Skilehrer und Personal eingeteilt. Mittlerweile steht das Ganze auf festen Beinen, die Skischule hat in der Hauptsaison 25 Mitarbeiter. Es gibt ein computergestütztes Buchungsprogramm, die Buchungen sind via Handy abrufbar. Jetzt läuft das.

Und da braucht es mich nicht mehr so dringend. Seither mache ich dort nur noch die Sachen, die ich interessant finde. Ich bin ja nicht Skilehrerin geworden, weil ich immer schon Skilehrerin sein wollte. Das hat sich eher so ergeben. Ich übernehme die schwierigen Fälle. Denn ich habe eine Zusatzausbildung gemacht und unterrichte seitdem Blinde, Rollstuhlfahrer und Kinder mit nur einem Fuß im Skifahren und Snowboarden. Die können genauso gut snowboarden und haben mindestens so viel Spaß. Da habe ich ganz interessante Erfahrungen gemacht, auch grundsätzliche fürs Leben. Ich habe von den Blinden gelernt: Man kann alles, man muss sich nur keinen Stress machen. Sie haben mir erklärt, wie sie im Restaurant bestellen, wie sie sich Cola einschenken, immer nur halb voll; wie sie E-Mails versenden, indem sie die in ihr Handy reindiktieren, kurz gesagt, wie sie ein ganz normales Leben führen. Man muss nicht unbedingt immer alles sehen können, um glücklich zu sein.

Skilehrerin ist meiner Ansicht nach eigentlich kein Beruf. Sicher, man macht eine Ausbildung, natürlich muss man auch gewissenhaft sein, man muss ein paar Sprachen sprechen können, man muss fit in Erster Hilfe sein. Und man sollte Verantwortung übernehmen können. Aber das ist eher etwas Charakterliches, das muss man vorher schon haben. Das lernt man nicht im Skilehrerlehrgang. Und Hausfrau ist ehrlich gesagt zehnmal mehr Arbeit als Skilehrerin.

Ich habe immer versucht, das Beste aus meiner Situation als Alleinerziehende im Dorf zu machen. Dabei musste ich pragmatisch sein. In dem Jahr, in dem Max geboren wurde, habe ich ihn zum Beispiel schon auf die Skier gestellt. Es war Dezember, wir hatten tollen Schnee, und die Großen wollten natürlich Ski fahren. Alleine konnte ich Jonas und Vincent allerdings nicht auf die Piste schicken, mit vier und sechs. Max war acht Monate alt, er konnte stehen, aber noch nicht laufen. Kinderbetreuung hatte ich keine. Der Kleine konnte ja auch nicht allein hierbleiben. Also habe ich Max in Skischuhe gesteckt, die ihm bis über die Knie gingen. Er hatte Miniskier. Ich habe ihn zwischen die Beine genommen und einfach festgehalten, habe gesagt: »Du kannst singen, schlafen, was du willst, aber wir nehmen dich mit.« Das ging gut. Wenn wir irgendwo eingekehrt sind, habe ich ihn einfach aus den Schuhen rausgehoben und in seinem Schneeanzug auf eine Bank gelegt. Da ist er dann sofort eingeschlafen. Und so waren wir unterwegs, sonst hätte ich ja ein ganzes Jahr lang nicht Ski fahren können mit den Kindern. Und wir leben ja immerhin in einem Skigebiet.

Das Muster, mit den Kindern, gerade wenn es Probleme gibt, rauszugehen in die Natur, mit ihnen aktiv zu werden, das hatte ich also schon, bevor ich auf die Idee mit dem Boot kam. Und lange bevor Jonas in Frankfurt in die Drogenszene abgerutscht ist. Vielleicht war das Rausgehen und Aktivsein auch einfach immer schon eines meiner Mittel, um mit Jonas’ ADHS-Auffälligkeiten umzugehen.

Zeitweise haben wir es ja bei Jonas auch mit Ritalin versucht. An Tagen, an denen beispielsweise eine Schularbeit zu schreiben war. Ohne Ritalin hätte er dann wieder nur rumgehampelt. Und mit Ritalin schrieb er eine Zwei. Das nahm in manchen Fällen einfach viel Druck raus. Es nahm ihn aus der Schusslinie in bestimmten Situationen. Auch bei Familienfesten. Beim Geigenvorspiel. Ritalin funktioniert gut, wenn man es gewissenhaft nimmt, das heißt, Schlafprotokolle führt und schaut, wie es wirkt. Aber Ritalin ist eben gleichzeitig gut und böse. Man weiß auch nicht so genau, wie die Langzeitwirkungen sind. Zum Thema Ritalin bekommt man, wenn man zwei Ärzte oder Therapeuten fragt, zwanzig verschiedene Antworten. Es gibt zehn gute Argumente dafür und zehn gute Argumente dagegen. Alle sind Experten, aber keiner kennt sich aus. Und zum Schluss musste ich als Mama doch wieder selbst entscheiden, wie ich es handhabe. Das war eine Bauchentscheidung. Jonas hat dann, als er älter wurde, kurz bevor er nach Frankfurt zu seinem Vater zog, angefangen, das Ritalin gar nicht mehr zu nehmen. Er hat die Tabletten in der Hosentasche gesammelt, hat gesagt, er nimmt sie, hat es aber nicht getan. Später hat er dann auch versucht, sie zu verkaufen. Das war natürlich übel.

Irgendwann muss man bei Ritalin sowieso, wenn das Kind größer wird, den Sprung schaffen, ihm die Verantwortung für das Medikament zu übertragen und zu sagen: Du merkst selbst, wann du es brauchst. Und dann nimmst du es auch selbst oder lässt es bleiben. Der Punkt war bei uns erreicht. Jonas hat dann eben entschieden, er nimmt es nicht. Dann lief es auch gleich in der Schule nicht mehr gut. Aber ich konnte ihn ja auch nicht zwingen oder ihm das heimlich geben, mit 13 Jahren.

Natürlich habe ich, als er später drogenabhängig geworden ist, manchmal gedacht, vielleicht hätten wir ihm nie Ritalin geben sollen. Aber man kennt da die medizinischen Zusammenhänge nicht so genau. Man kann nicht sagen, dass Kinder, die Ritalin nehmen, später im Leben drogenabhängig werden. Es ist ein weites Feld, und viele Faktoren spielen eine Rolle. Ich glaube, es ist eher der Dopamin-Mangel im Hirn, der anfällig macht für den Drogenkonsum.

Aber mein Mittel der Wahl war eben vor allem immer: draußen sein, aktiv sein, etwas unternehmen, gemeinsam etwas erleben.

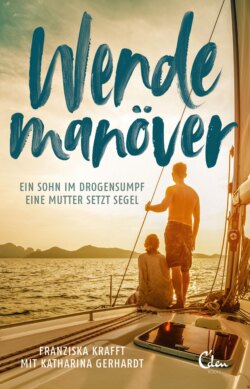

Deswegen war meine Idee mit der Bootsreise auch nicht so eine große neue Initiative, sondern ich habe einfach das gemacht, was ich immer gemacht habe in schwierigen Situationen mit den Jungs. Das Muster war das gleiche, das ist ein Teil von mir. Als es darum ging, was mit Jonas nach seinem Aufenthalt in der Entzugsklinik passieren sollte, wäre es für mich in dieser enorm belastenden Situation nicht gut möglich gewesen, das Rad komplett neu zu erfinden. Ich musste auf irgendetwas zurückgreifen, von dem ich wusste, das kriege ich emotional hin und das könnte funktionieren. Es haben alle gesagt: »Das geht nicht.« Und ich habe es einfach trotzdem gemacht. Im Vertrauen auf das Muster, das ich vorher schon hatte und von dem ich für mich wusste: »Ist mir doch egal, was der Rest der Welt denkt, ich weiß, dass es geht.« Selbst wenn die Chance noch viel kleiner gewesen wäre, hätte ich es trotzdem versucht. Ich stand mit dem Rücken zur Wand und wusste, ich muss und will irgendetwas tun, und jetzt tue ich das, was ich am besten kann.