Читать книгу Valentina - Fritz Stiegler - Страница 8

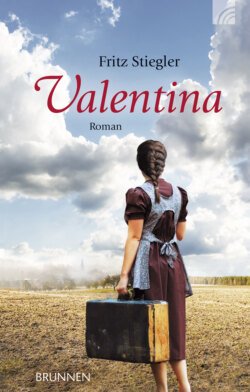

VALENTINA

Оглавление5. SEPTEMBER 1944

Eine gewaltige Staubwolke verteilte sich in der Scheune, als ein Büschel nach dem anderen durch die Heuluke fiel und auf dem Wagen landete. Es roch durchdringend nach Fäulnis. Die Bäuerin, die das verdorbene Heu auf der Plattform stapelte, hustete immer wieder.

Der Bauer über ihr schimpfte die ganze Zeit, während er zusammen mit François, dem schmächtigen französischen Kriegsgefangenen, den alle Franz nannten, das verdichtete Futter aus dem Stoß zerrte und durch die Öffnung warf.

„Kieseldonnerwetter, hab doch gleich gsagt, dass das Heu noch nicht passt hat. Das hast jetzt davon. Kieseldonnerwetter noch mal …“

„Adam“, rief die Bäuerin nach oben. „Reiß dich zusammen. Der Herrgott hörts nicht gern, wenn du die ganze Zeit fluchst.“

Schweißperlen standen dem Bauern auf der Stirn. Sein Gesicht war verschmutzt, die geröteten Augen tränten, immer wieder rieb er sich mit den verdreckten Fingern die Lider. Die fleischige Nase war an den Löchern schwarz, der schmale Oberlippenbart hing voll Staub. Das blau-weiße kragenlose Baumwollhemd war unter den Achseln und den breiten Hosenträgern klitschnass. Immer wieder nahm der Bauer den Strohhut ab und kratzte sich die lichter werdenden blonden Haare. Nur noch wenige Gabeln, dann war das Gröbste geschafft. Das zu nass eingebrachte Heu hatte sich erhitzt und hätte fast zu brennen begonnen, wäre Franz, der täglich das Heu aus dem Stock zerrte, nicht so aufmerksam gewesen.

Noch vor Morgengrauen wollten die Bauersleute die übel riechende Ladung auf das abgeerntete Feld schaffen, unbemerkt von der Nachbarschaft, die noch in den Ställen arbeitete.

Eilig zwängte sich die Bäuerin auf den Beifahrersitz des Bulldogs. Adam steuerte das Gespann durch die enge Hofeinfahrt auf die Dorfstraße. Es knirschte heftig, als er den großen Gang einlegte. Kopfschüttelnd stand der alte Denzler an der Stalltür. Schadenfroh blickte er den beiden hinterher.

Weit oben, fast an der Waldgrenze, bog Adam in den Mühlacker ein. Er wählte den kleinsten Gang, während Marie das verdorbene Heu von der Plattform gabelte. Nach einer Weile hielt er an, zu zweit verteilten sie die groben Haufen auf den Stoppeln. Sein Ärger hatte sich noch immer nicht gelegt. „Kieseldonnerwetter“, fluchte er leise.

Die Worte blieben ihm im Hals stecken, als er eine wankende Gestalt entdeckte, die vom Waldrand über die Straße lief, über die Stoppeln hetzte, stolperte, sich mühevoll erhob, abermals stolperte. Sie rannte jetzt auf ihn zu, sackte vor ihm auf die Knie und versuchte zu reden, brachte aber nur einige krächzende Töne hervor. Schließlich begann sie hemmungslos zu weinen: „Bitte, bitte, helfen!“

Wie erstarrt verharrte Adam vor der zerlumpten, schwarzhaarigen Frau mit dem sanften Gesicht, den flehenden grünen Augen und den schmalen Lippen. Ratlos blickte er zu Marie, die herangeeilt war und längst begriffen hatte.

„Gell, kommst aus dem Lager, bist auf und davon, und jetzt weißt nicht, wo du hinsollst?“

Die Fremde nickte und deutete zum Wald: „Gestapo, Gestapo, bitte helfen. Viele Hund.“

Marie richtete sich auf und blickte ängstlich auf den Wald. „Ich seh nichts, und du, Adam?“

Der Bauer schüttelte den Kopf. Grimmig starrte er Marie an, dann fluchte er wieder leise.

„Wir müssn ihr helfn, Adam“, meinte sie entschlossen.

„Nein, auf gar kein Fall, Marie, das kannst doch nicht machn, Donnerwetter. Das bringt uns alle nach Dachau.“

Die Bäuerin überlegte eine Weile, abwechselnd blickte sie zum Waldrand, dann musterte sie wieder das wimmernde Häufchen Elend, das noch immer am Boden kauerte. „Sie ist vom Lager, Adam.“

„Welches Lager?“, giftete er.

„Langenzenn. Sie war letzte Woche bei den Nachbarn mit dabei.“

„Schicks weiter, das ist gfährlich, Frau.“

Ohne auf ihren Mann zu achten, half sie der Fremden auf und zerrte sie zum Wagen: „Na los, schick dich, hopp hinauf.“

Die Fremde hatte begriffen. Flink kletterte sie auf den Hänger und legte sich auf die Plattform. Sofort fing die Bäuerin an, sie mit verdorbenem Heu zuzudecken. Schnell verschwand der schmächtige Körper unter den Halmen.

„Und jetzt?“ Mit rotem Kopf lehnte sich Adam an den Bulldogreifen, die Heugabel drehte er um die eigene Achse mit einem Zinken auf seinem Schuh, dann griff er fest zu und schlug mit der Gabel wutentbrannt auf die Wagendeichsel. Ein lautes Krachen. Der Stiel brach berstend entzwei. Marie duckte sich hinter den Hänger, sie fürchtete seinen Jähzorn.

„Du musst doch einen Schlag habn“, platzte es aus ihm heraus.

„Adam“, meinte die Bäuerin beschwichtigend, während sie sich nach der kaputten Gabel bückte, „wir dürfen sie nicht fortschickn.“

Der Bauer hatte sich ein wenig beruhigt. Das Blut in seinem Schädel schwoll langsam ab. „Auf gar keinen Fall, Marie“, sagte er. „Das geht nicht. So schnell schaust nicht, dann schaffns uns fort.“

Die Frau zögerte. „Adam, das ist eine Sünd, wenn du nicht magst. Siehst nicht, wie sie beieinander ist?“

Missmutig schwang sich Adam auf den Bulldog, Marie kletterte auf den Beifahrersitz. Mit der halben Ladung fuhren sie wieder zurück.

Als sie in die Hofeinfahrt biegen wollten, kam Denzler einige Schritte auf den Bulldog zu. Seine Glatze glänzte in der Sonne, seine Stimme klang wie die einer zeternden Frau, hoch und schrill. Meist redete er furchtbar laut und es schmerzte in den Ohren, hörte man ihm länger zu. Mit den Händen in den Hosentaschen brüllte er gegen den Motor an: „Weißt, was mich interessiern tät? Warum nehmt ihr eigentlich euer faules Heu wieder mit heim?“

Adam wusste keine Antwort, aber die Bäuerin drehte sich ungelenkig um: „Weißt“, sagte sie, „der Gabelstiel ist abbrochn.“

Denzler schüttelte den Kopf und ging zurück zu seiner Frau, die neugierig neben der Stalltür horchte. Dann drehte er sich noch mal kurz um. „Eine zweite Gabel habt ihr nicht, gell?“

Marie und Adam blickten einander schweigend an, dann fuhren sie hinein in den Hof.

Auch die alte Müllerin stand nun kopfschüttelnd am Straßenrand: „Die alten Angeber“, grummelte sie. „Fahrn ihrn Mist bloß zum Angeben spaziern mit ihrem stinkenden Bulldog.“

Der alte Denzler ging noch eine Weile im Hof auf und ab, den Blick immer wieder auf das Nachbaranwesen gerichtet.

Während die Bäuerin das Tor verschloss, blickte sich Adam um. „Du hast sie doch unbedingt mitnehmen wolln, also lass dir jetzt auch was Gscheits einfalln.“

Marie räumte das Heu mit bloßen Händen zur Seite. „Kannst mich hörn?“, flüsterte sie. Gebannt starrte das Ehepaar auf den Körper, der sich aus der faulig riechenden Wolke aus Staub und Dreck langsam aufrichtete. Zwei Augen starrten die beiden fragend an.

„Oje, oje.“ Marie schlug die Hände über dem Kopf zusammen, als sich die Frau den gröbsten Schmutz aus den Kleidern klopfte und hilflos vor ihr kauerte. Adam wandte sich ab. Er hatte mit der Sache nichts zu tun. „Ich rat dir bloß“, drohte er der Bäuerin, „versteck sie irgendwo im Heuboden und halt ja dein Mundwerk, gell. Ich muss jetzt weiter. Hab keine Zeit, den ganzen Tag dumm herumzustehn.“ Dann zwängte er sich durch das Scheunentor ins Freie.

Marie ärgerte sich nicht, sie kannte ihren Mann. Er war ein Hitzkopf, aufbrausend und grantig, doch kurz darauf wieder sanft wie ein Lamm. Dann machte er meist, was sie wollte. Sie nahm ihn so, wie er war, und der liebe Gott würde sich schon was dabei gedacht haben, als er ihn erschaffen hatte.

„Brauchst keine Angst mehr habn“, beruhigte Marie die Frau, obwohl es ihr selbst fast den Magen umstülpte, so aufgeregt war sie. Dann ergriff sie die Hand der Fremden und führte sie die Treppe hoch auf den Heuboden, der reichlich gefüllt war mit Futter für den Winter. Die mächtigen Balken, Dachlatten und Sparren waren fingerdick überzogen mit Staub und Spinnweben.

Marie erklomm bereits den Heustock und winkte der Frau zu. Keuchend wühlten sie sich zu zwei eng stehenden Balken auf der anderen Seite.

Marie deutete auf einen schmalen Durchgang: „Dort drinnen erwischt dich keiner. Ich bring dir später was zu essn und was Frisches zum Anziehn.“ Die Bäuerin sah sie eine Weile prüfend an: „Sag, kannst mich überhaupt verstehn?“

Die Fremde nickte.

„Wer bist denn?“

„Valentina, ich Valentina.“

„Die Valentina …“ Eilends kletterte Marie den Stock hinunter und polterte über die Holztreppe. Unten lehnte sie ihren Kopf an die Sandsteinmauer und atmete tief durch. Es dauerte, bis sich die Gedanken ordneten. Zweifel kamen in ihr auf. War es die richtige Entscheidung gewesen? Erst jetzt wurde ihr bewusst, in welche Gefahr sie sich und die Familie brachte. Aber es gab kein Zurück mehr. Mit den Händen schlug sie gegen die Wand, so verzweifelt war sie.

Valentina fürchtete sich. Umgeben von unzähligen getrockneten Grashalmen saß sie in einer kleinen Höhle, in der sie kaum gerade liegen und aufrecht stehen konnte. Im Versteck war es düster, nur durch die Fugen eines ausgewaschenen Backsteines drang schwaches Licht. Valentina setzte sich, zog langsam die Beine an den Körper, legte die Arme auf die angewinkelten Knie und senkte den Kopf in ihre Hände. Dann schloss sie die Augen: War das schon die Rettung? Ihr schien, als befände sie sich in einer anderen Welt. Alles war so schnell gegangen, alles war so unglaublich. Der letzte Tag, die Flucht, der Wagen, der Disput unter den Eheleuten. War es Wirklichkeit? Hatte der Herrgott seine Hand im Spiel?

Unten im Hof rupfte die Bäuerin ein Huhn. Das Tier war schon einige Tage krank. Ehe es irgendwann verendete, hatte sie ihm den Kopf abgehackt. Die greise Schwiegermutter legte Scheitholz in den Herd und stellte einen großen emaillierten Topf, halb gefüllt mit Wasser, auf die Platte. Die zierliche Frau, die ihre schneeweißen Haare stets unter einem Kopftuch versteckte, war noch ziemlich rüstig. Sie half im Haushalt, im Gegensatz zur Schwiegertochter redete sie nur das Nötigste. Wenn sie sich ärgerte, gingen ihr die Leute besser aus dem Weg.

„Mutter“, sprach Marie kurz angebunden mit bebender Stimme, während sie das Huhn öffnete und die Innereien herausholte: „Die vordere Kuh wird bald kalbn und bei der Olga dauerts auch nimmer lang.“

„Hmm“, brummte die Alte, während sie einige Scheite nachlegte.

Marie sah ihr zu und holte tief Luft. Die listigen Augen fixierten die Alte. „Ist bloß gut“, sagte sie, „dass der Franz da ist. Aber es ist schon schad, dass unser Knecht in den Krieg gmüsst hat. Viel Arbeit bleibt liegn.“

„Musst halt früher aufstehn“, erwiderte die Altsitzerin barsch.

Marie legte das Huhn ins siedende Wasser. „Adam meint, dass wir noch eine Magd brauchn könntn …“

„Hmm.“ Das Feuer knisterte und das Wasser blubberte, Bläschen tanzten im Topf.

„Unsere Magd ist langsam und bockig.“

„Da hast recht.“ Nun erhob sich die Alte. „Alle jungen Dinger sind langsam und bockig. Wenn die bloß halb so viel arbeitn müsstn wie wir früher, dann …“ Schweigend schlurfte sie hinaus.

Marie sah ihr kurz nach, dann holte sie frische Kleidung, eine warme Decke und schnitt vom Brotlaib zwei dicke Scheiben ab, die sie mit Butter bestrich. In die kleine Kanne schüttete sie einen halben Liter Milch und packte alles in den Weidenkorb.

„Adam“, rief sie hinaus in den Hof. Schon stand er in der Küche. Eine gekochte Henne aß er für sein Leben gern. „Bringst den Korb rüber in den Heuboden, dann wird gessn.“

„Deinen Korb kannst selber hinaufschaffn.“

„Also gut, mach ichs selber. Aber das Huhn schmeckt dann nicht mehr gut, wenn es zu lange kocht.“

Widerwillig stapfte er mit dem Korb in der Hand durch den Stall und von dort über den Hof in die Scheune. Er fürchtete die neugierigen Blicke der Nachbarschaft. Immer wieder drehte er sich nach allen Seiten, kontrollierte die Straße, den Hof. Erst als er sich sicher wähnte, öffnete er das große Tor einen Spalt und zwängte sich ins Innere.

Valentina erschrak sich fast zu Tode, als der Bauer durch die schmale Öffnung schlüpfte. Kreidebleich stand sie an der Wand, die Augen fest geschlossen.

„Brauchst keine Angst habn, ich mach doch nichts.“ Eilig drückte er ihr den Korb in die Hand, drehte sich um und zwängte sich wieder hinaus.

Die Familie saß bereits um den großen Eichentisch, als der Bauer in die Küche kam. Das Huhn teilte die Bäuerin gerecht auf und behielt etwas für ihre drei Buben zurück, die bis zum Nachmittag in der Schule waren. Nur der halbe Liter Dünnbier, den die Magd fast täglich in der kleinen Wirtschaft holte, zählte zu den Privilegien des Bauern.

Nach dem Essen räumte Marie das Geschirr weg. Adam ging über den Hof, die ledernen Schnürschuhe klapperten auf dem Kopfsteinpflaster wie Pferdehufe. Die Wut auf seine Frau flammte immer wieder auf. Mit einem kräftigen Ruck öffnete er das Scheunentor und dann stand er vor ihm – sein Bulldog, sein majestätischer Lanz, sein König aus Stahl und Blech.

Adam erfreute sich an den Rundungen der Motorhaube, den Kotflügeln, die die großen Hinterräder ansatzweise überdeckten, er sah die runden Schweinwerfer und den fächerartigen Kühlergrill. Alles passte zusammen, alles harmonierte und funktionierte wie etwas Lebendiges. Mit Leichtigkeit schwang er sich auf den starren Sitz. Die stabile Feder zog sich unter der Last zusammen.

Adam drückte die Kupplung und legte den Rückwärtsgang ein, dann probierte er die anderen Schaltwege. Leichtgängig rastete der Hebel in die vorgesehene Stellung. Er griff das Lenkrad mit beiden Händen und drehte. Schwerfällig bewegten sich die Vorderräder. Dann dachte er an den Gaul, mit dem er sich früher ärgern musste, und es machte ihn zufrieden, dass er der Einzige war, der einzige fortschrittliche Bauer im Dorf, der mit einem Bulldog arbeitete.

Adam aber wusste: Die anderen waren neidisch und wenn ihm etwas misslang, dann freuten sie sich. Er wagte nicht daran zu denken, was passierte, sollte die Ausreißerin bei ihm, einem angesehenen Bauern, entdeckt werden.

Zwei seiner Buben sah er den Hof heraufschlendern. Kaspar, der jüngste, drosch ständig mit dem Fuß auf die Grasbüschel zwischen den Granitsteinen. Den Ärmel seiner Jacke hielt er fest in der Hand, der Rest schleifte am Boden nach. Schweigend marschierten die blonden Burschen nebeneinander her. Der älteste, der einen Kopf größere Bruder, hatte seine Hände in den Hosentaschen der aufgeplusterten Hose vergraben. Vor dem Hintereingang blieben sie stehen und drehten sich kurz um, dann verschwanden beide im Haus.

Etwas später kam Martin, der mittlere Sohn. Bedächtig und ungelenk wie ein Greis quälte er sich durch das offene Gartentor in den Hof. Das Geländer zum Vordereingang mit beiden Händen fest umklammernd, zog er sich Stufe für Stufe die Treppe hoch, dabei hing dem schwarzhaarigen Lockenkopf das karierte Hemd wie ein Lumpen aus der viel zu großen Hose, die nur durch die breiten Träger am Körper Halt fand.

Mit der Faust klopfte er an die verschlossene Haustür. Durch das halb offene Scheunentor sah Adam die Bäuerin die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, dann kramte er seine Taschenuhr heraus. Die Zeit wollte nicht vergehen, außerdem dachte er an die Fremde, deren Anwesenheit ihm seine Frau eingebrockt hatte mit ihrer dummen Gutmütigkeit. „Die wird sich noch wundern“, sprach er leise zu sich. Aber was sollte er machen, nun war sie da.

Nachdenklich schlenderte Adam hinunter in die Werkstatt, holte seine Haue vom Haken, schwang den Holzstiel über den Rücken und marschierte den Feldweg am Bach entlang zum Kartoffelacker. „Wenn die Ausreißerin am Feld keiner gsehn hat, dürft es niemand erfahrn.“ Adam wusste nur eins: dass die Fremde in ihrem Versteck bleiben musste, bis der verdammte Krieg zu Ende war. Alles andere ging ihn nichts an.

Noch vor der großen Holunderhecke bog er auf einen ausgetretenen Pfad ab, der ihn entlang einem breiten Graben direkt zum Hintereingang des Wirtshauses führte. Zwei Hauen lehnten bereits an der Sandsteinwand. Er ging hinein in den schmalen, dunklen Hausgang. Laute Stimmen und Gelächter schallten ihm entgegen, als er die Tür in die Wirtsstube öffnete. Gut war es jetzt, fast wie früher vor dem erbärmlichen Krieg.

Die Bäuerin führte den Dreizehnjährigen behutsam auf die Eckbank in der Küche. „Was ist denn, Martin?“, fragte die Mutter erschrocken. „Bist krank?“ Sie stellte das aufgewärmte Essen auf den Tisch und räumte die zwei Teller ab. Die beiden Brüder hatten längst aufgegessen und halfen bei der Feldarbeit.

„Passt schon“, antwortete der Bub mürrisch.

„Dir fehlt doch was!“, hakte sie nach. „Was ist, mir kannst es doch sagn?“

„Scheiß Fähnlein, ich glaub, ich kann heut nicht auf den Acker.“

Sorgenvoll stand Marie neben dem Jungen. Nicht das erste Mal kam einer ihrer Söhne halb kaputt von der Jungschar zurück. Der fünfzehnjährige Hans hatte sich erst neulich den Fuß verstaucht, als sie nachts in eine Grube springen mussten. Kriegsspiele nannten sie diese Übungen. Kriegsvorbereitung war damit gemeint. Und jetzt wieder der Martin. Zornig ging die Bäuerin in die Futterkammer und schnitt das Heu mit der Halmschneidemaschine zu kleinen Schnipseln.

Nach einer Weile wurde es dem Jungen in der Küche langweilig. Er schaute sich um und humpelte zur guten Stube hinüber. Nur Vaters Schreibtisch neben dem mit grünen Fliesen vertäfelten Kachelofen war für ihn interessant. Auf seiner polierten Oberfläche stand der Volksempfänger, ein viereckiger Kasten mit einem runden Lautsprecher in der Mitte. Kein Gerät, der Bulldog ausgenommen, strahlte so viel Faszination aus und zog ihn so magisch an wie dieser sprechende Wunderapparat, dem ein paar Knöpfe reichten, um zu funktionieren.

Hastig legte Martin den Schalter um. Eine Stimme zwang ihn zum Zuhören. Propaganda dröhnte aus dem Äther, Frontberichte, Meldungen über siegreiche Luftgefechte. Neugierig drehte er am Knopf. Rauschen, Piepsen, undefinierbare Töne, dann endlich – Musik, verbotene Amimusik, Negermusik. Martin lauschte gebannt. Fremdartige Töne hallten in der Stube. Gern hätte er etwas lauter gestellt, doch Martin wusste genau, es war zu gefährlich.

Oben in der Burg hatte der Fähnleinführer gedroht, dass Leute, die den Feindsender abhörten, erschossen würden, und mit viel Glück schickte man sie nur nach Dachau.

Mit dem Ohr am Lautsprecher hörte er hingerissen zu. Die fremden Töne, der ungewohnte Rhythmus faszinierten ihn, vor allem aber die Meldungen. Die Nachrichten des Sprechers saugte er hungrig auf und gab das Gehörte an die Mutter weiter. Vater brauchte nichts davon zu wissen. Gewiss würde er die Stube absperren. Doch jetzt hörte er wieder, wie der Amerikaner in deutscher Sprache das Gegenteil von dem verbreitete, was der heimische Sender zu sagen hatte. Sprachen die Deutschen von Frontbegradigung oder Zurücknahme der Front aus taktischen Gründen, redete die Stimme Amerikas von vernichtenden Niederlagen und dem baldigen Ende des Krieges.

Wem sollte man glauben? Der Lehrer äußerte sich nicht, der Pfarrer noch weniger. Vater sprach nicht darüber, alles musste man ihm aus der Nase ziehen.

Wie gebannt saß Martin vor dem Kasten, das eine Ohr am Lautsprecher, das andere passte auf.

„Und, was gibts Neues?“ Plötzlich stand Mutter im Wohnzimmer.

Martin erschrak und schaltete das Gerät aus. „Immer das Gleiche“, stammelte er. „Die Amis sind in Frankreich und der Krieg ist bald vorbei.“

„So, so.“ Fest schloss sie die Tür und setzte sich auf das Sofa, Stallluft verbreitete sich im Raum. „Was habns denn mit dir gmacht, Bub?“

Martin besann sich eine Weile. Stockend sprach er. „Die spinnen“, schimpfte er. „Dreimal habn wir den Heidenberg rauf und runter rennen müssen, dann habn wir unten in der Wiese beim Gabsteigersweiher erschießn geübt. Diejenigen, die aufgebn habn, warn die Juden und die andern die Guten. Ich war immer ein Jud, obwohl ich den Heidenberg gschafft hab.“

Die Mutter sagte schließlich: „Martin, die Männer, die das ausheckn, sind Lumpen. Geh deinen gradn Weg, so wies der Herrgott sehn will, gell.“

Der Bub zuckte ungläubig mit den Schultern.

Nach einer kurzen Pause holte sie tief Luft. Ihre Stirn wirkte seltsam runzlig. „Noch was“, sprach sie mit stockender Stimme. Martin spürte die Unruhe in ihr.

„Wir haben eine im Heuboden.“

„Was im Heuboden?“

„Eine Flüchtlingsfrau.“ Die Mutter begann zu weinen. „Mir wärs recht, wenn du dich ein wenig um sie kümmern tätst … Und kein Wort, verstehst?“

Martin sah die Mutter fragend an: „Was soll ich?“

„Ich bitt dich“, mahnte sie ihn noch mal, „verrat keinem davon, auch nicht deinen Brüdern, gell. Es ist schlimm, aber wir könnens nicht mehr ändern.“ Dann stand sie auf und ging schluchzend auf den Kartoffelacker.

Es war schon später Nachmittag, als Martin das Haus verließ. Die Sonne versteckte sich bereits hinter der mächtigen Scheune, er fröstelte. Die Hände in den Taschen vergraben, balancierte er das dicke Brett hinauf auf den Misthaufen. Es war seine Aufgabe, täglich die groben Haufen vom Morgen zu verteilen und aufzustapeln. Ein penibel geschichteter Misthaufen war das Kennzeichen eines guten Bauern, daran wurde er gemessen.

Als ihn die Ochsen im Stall auf der anderen Hofseite durch das offene Tor erkannten, fingen sie an zu brüllen. Die Futterzeit nahte. Die Neugier aber lockte den Buben auf den Heuboden. Er wusste genau, wo die Frau sich befand. Früher hatte auch er sich manchmal dort versteckt, genau wie seine Brüder und die Dorfkinder. Die Stelle war kaum einsehbar und schwer zu erreichen, einfach perfekt.

Leise quälte er sich die Stiege hinauf und erklomm den Heustoß, dann wühlte er sich auf den Eingang zu und lauschte eine Weile. Kein Laut, kein Lebenszeichen. Nichts, nur das Gebrüll der Ochsen schallte herüber. Er kehrte in den Hof zurück und erledigte seine Pflichten, gewissenhaft wie immer, nur die Beine schmerzten.

Dichter Tabakqualm hielt sich hartnäckig unter der niedrigen Bretterdecke der Wirtsstube. An der weiß gestrichenen Wand hingen Geweihe von Reh und Hirsch, ausgestopfte Marder, Fasanen, Elstern und in der Mitte der Kopf einer Wildsau mit Furcht einflößenden Hauern. Von den vier Tischen war nur einer besetzt.

Adam saß auf der Eckbank mit dem Rücken zum Kachelofen. Rechts neben ihm mischte Denzler die Karten und verteilte sie geschickt im Uhrzeigersinn. Zwei Siebener, die Herz Sau und den Eichel Unter ordnete Adam nach der Reihe.

Adolf Großmann verzog das kantige Gesicht, als er sein Blatt erhielt. Längst schon wollte der stämmige Bauer nach Hause, einige Male hatte er seinen frisch gewaschenen blauen Kittel in der Hand, ständig jammerte er über die viele Arbeit und das schöne Wetter, das es auszunutzen galt. Doch jedes Mal nahm er die Karten mit seinen schwieligen Händen in Empfang, ärgerte sich, freute sich, war schadenfroh, verlor und gewann wie die anderen auch.

Der Vierte in der Runde wohnte in der Stadt. Anfangs kam er mit dem Automobil, mit einem Dienstfahrtschild an der Heckscheibe. Das Fahrzeug stellte er aus Angst vor Tieffliegern in die Wirtshausscheune. In letzter Zeit, seit sich die Angriffe häuften, strampelte er mit dem Fahrrad nach Gonnersdorf. Rudi hieß er, ein dunkelhaariger, besserer Herr in feinem Zwirn mit einer auffälligen Narbe auf der Stirn und ständig einer Zigarette zwischen den Lippen. Er war ein guter Bekannter der Wirtsleute. Jahrelang kam er schon zur Kartenrunde. Denzler hatte mehr als einmal nach seiner Herkunft gefragt, auch Adam erkundigte sich bei der Wirtin. Doch die Frau des Ortsbauernführers, die stets ein Ohr für die Sorgen und Erzählungen der anderen hatte, plauderte so gut wie nie über Privates. Den feinen Stadtmenschen selbst zu fragen trauten sich die Bauern nicht. Sie gaben sich damit zufrieden, dass er ordentlich spielte und nicht laufend gewann.

Ab und zu schaute die Wirtin den Bauern ins Blatt. Neugierig saß sie dann neben Adam auf der Bank. Sie diskutierte, sie erzählte und vor allem hörte sie gern zu. Die Bauern schütteten ihr immer wieder das Herz aus und die kräftige Frau mit der üppigen Lockenpracht wusste meistens Rat. Die Schwarzhaarige war eine gute Seele, und Adam zog es nicht nur der Kartenrunden wegen ins Wirtshaus.

„Was ich schon längst fragn wollt“, meinte sie plötzlich. „Sind die aus dem Lager noch mal zur Froschauerin kommen?“

Großmann, der gerade die Karten mischte, zuckte mit den Schultern.

Adam schwieg, seine Augen starrten auf das Hirschgeweih, nur Denzler antwortete: „Die brechn doch schon zusammen, bevor sie mit dem Arbeiten anfangn. Durchs Stallfenster hab ich sie kurz gsehn, als sie das Dorf rauf sind. Das hat mir schon greicht. Außerdem sinds lauter Kriminelle, sagen die Leut – ganz Gfährliche.“

„So habns aber nicht ausgschaut“, meinte die Wirtin. „Wo ist denn das Lager überhaupt?“

„Gleich neben der oberen Fabrik, ein Stück von der Straße weg.“

Adam unterbrach das Gespräch und legte den Eichel Siebener auf den Tisch. „Spiel mit der Eichel Sau. Was dagegen?“

Die anderen drei sortierten ihre Karten und nickten Adam zu.

Es war bald Fütterzeit, als Großmann und Denzler nach Hause gingen. Auch Adam war auf dem Sprung, da zog ihn Rudi auf die Seite. „Du, hör mal, Adam“, sprach er so leise, dass ihn der Bauer kaum verstand. „Meinst … wärs vielleicht möglich … wären es große Umständ, wenn ich meine Möbel“, Rudi räusperte sich, „bei euch eine Weile unterstellen dürft? Weißt, ich hab mir gedacht, vielleicht habt ihr noch ein kleines Plätzchen in eurer Scheune. Weißt, bevor dass sie kaputt gebombt werden. Wär schad um die guten alten Stücke. Hab schon die Wirtsleut gefragt. Aber die haben keinen Platz. Was meinst, Adam?“

Adam sah ihn zuerst entrüstet an, dann besann er sich. „Na ja, ein kleines Eck hab ich schon, bringst halt dein Zeug vorbei.“

Rudi fuhr sich mit den Fingern durch die Haare, sein mühsames Lächeln gefror. „Adam“, meinte er verlegen. „Weißt, ich hab bloß ein Auto und einen Schubkarren und die Möbel sind groß und sperrig. Adam, wär schön, wenn du sie mit deinem Bulldog fahren könntest.“

Obwohl er überhaupt nicht wollte – er hatte daheim genug unterzustellen und so groß war sein Stadel auch nicht –, brachte Adam es nicht fertig, Nein zu sagen. Zu höflich hatte der Stadtfrack ihn gefragt.

„Na ja“, seufzte Adam. „Wenns unbedingt sein muss, hol ichs halt.“ Rudi bedankte sich derart überschwänglich, dass der Bauer fluchtartig durch den schmalen Hinterausgang ins Freie drängte, seine Haue schulterte und den schmalen Wiesengrund entlanglief. Am Bach angelangt bog er nicht ins Dorf ab, sondern marschierte die steinige Hohlgasse hinauf zum Kartoffelacker.

Die Sonne stand schon tief, als Adam aufmerksam den abgeernteten Teil des Feldes betrachtete, dann holte er kräftig aus, trieb die Haue in den Boden und spaltete den braunen Humus eine Handbreit auseinander. Mit den Händen durchwühlte er das Erdreich. Er fand zwei daumengroße Knollen, die er in die Hosentasche steckte. Zufrieden schwang er sein Werkzeug wieder auf die Schulter und marschierte die Hohlgasse zurück. Die Hecke warf bereits lange Schatten auf das angrenzende Feld.

Unter der alten Eiche am nahen Bach war der Boden noch immer aufgewühlt und kahl. Vor einigen Wochen hatte er dort eine weiße Blechtafel vergraben, beschriftet mit großen schwarzen Buchstaben: „Juden sind unser Unglück“. Sie stammte von der wuchtigen Erle gleich nach der Bachbrücke am Ortseingang. Marie hatte ihn so lange bedrängt, bis er endlich nachgab. Mitten in der Nacht, nachdem er von einem Feuerwehreinsatz zurückgekehrt war, hatte er das Blech heruntergeschlagen, um es an der Hecke zu vergraben. „Manchmal ist sie nicht ganz gscheit“, brummte er, als ihm seine Frau in den Sinn kam. „Juden sind doch so und so keine im Dorf. Und deswegen Kopf und Kragen riskiern …?“ Verständnislos schüttelte er den Kopf. Dann erschrak er plötzlich. Was war, wenn im Frühjahr das Heu zur Neige ging und das Versteck für die Fremde nach und nach von den Kühen aufgefressen wurde? Eine heftige Wut überkam ihn wieder. Wut auf sein dummes Weib.

Beide verkniffen sich ihren Zorn, als Adam endlich durch die offene Stalltür hereinkam. Ohne aufzusehen, saß Marie unter einer Kuh auf dem dreibeinigen Melkschemel und presste einen Strahl nach dem anderen in den blechernen Eimer. „Wo warst denn gar so lang, Adam?“

„Am Kartoffelacker war ich.“

„Hab dich aber nicht gsehn“, stellte sie augenzwinkernd fest.

„War auf der andern Seite.“ Adam kramte in seiner Hosentasche, holte die kleinen Knollen heraus und hielt sie ihr unter die Nase. „Ihr müsst die Äbiernbobbäli sauberer einsammeln.“

„So, so“, meinte Marie und wandte sich ab. Er nahm die Gabel, holte ein paar kräftige Büschel Gras aus der Futterkammer und warf sie in den Barren. Unruhe kam auf, die Tiere reckten sich nach dem Futter und stießen sich gegenseitig mit ihren spitzen Hörnern.

„Adam, geh mal schnell mit.“ Die Bäuerin gab ihrem Mann ein Zeichen. „Adam, ich verlang nicht viel von dir, aber eins musst mir heut noch machn.“

Misstrauisch sah er ihr in die Augen. „Ich hab wieder einen Korb hergrichtet.“

Adam ahnte, was sie wollte. Energisch schüttelte er den Kopf. „Kommt gar nicht infrage. Einmal langt schon. Kümmer dich selber um die da droben, ich hab nicht gwollt, dass sie kommt.“

Hastig verschloss die Bäuerin die Tür zum Stall, bevor die Magd aufmerksam wurde. Dann setzte sie sich auf die Hafertruhe und ließ den Tränen freien Lauf. Es war zu viel.

Schweigend stand Adam neben ihr, grantig und ablehnend. Aber um des lieben Friedens willen hatte er innerlich längst eingewilligt.

Oben lauschte Valentina wie gebannt. Sie wagte nicht, sich zu rühren, versteinert stand sie in ihrer Höhle. Erst vor Kurzem war eine unbekannte Gestalt in ihrer Nähe gewesen, hatte gelauscht und sich wieder fortgeschlichen. Und nun? Ein Suchtrupp? Konnte sie den Bauersleuten trauen? Und schon wieder diese lähmende Angst. Zuweilen wünschte sie sich ins Lager zurück, dem Ort ihrer schlimmsten Demütigungen. Dort war sie wenigstens nicht allein. Gebannt starrte sie auf die schmale Öffnung.

„Donnerwetter“, schimpfte Adam, als er sich mit einer Lampe in der Hand durch das schmale Loch in die Höhle zwängte. Dann reichte er ihr den Korb.

„Danke“, die Fremde zitterte, ihre Augen waren gerötet, das fahle Gesicht gezeichnet von Heustaub und Tränen. Als sie die Decke herauskramte und zwei Scheiben Brot, eine geräucherte Bratwurst und ein kleines Döschen mit Butter entdeckte, lächelte sie für einen kurzen Moment. Die Züge ihres hübschen Gesichtes entspannten sich und ließen etwas ahnen von früherer Selbstsicherheit.

Trotz ihrer grob gestutzten Haare und der eingefallenen Wangen entging dies auch dem Bauern nicht, obwohl er keinerlei Regung zeigte. „Also, dann geh ich wieder weiter“, er blickte sie nur kurz an, dann entdeckte er einen hervorstehenden Backstein an der Wand, den die Kinder früher herausgezogen hatten, wenn sie Räuber und Gendarm spielten. Nachdenklich drückte er seinen Hut fest auf den Schädel und schlüpfte durch die Öffnung zurück auf den Heustock.

Auf der Treppe blieb Adam kurz stehen und überlegte. Etwas nahm ihn in Beschlag. Die junge Frau. Sie war eine Fremde, eine Dahergelaufene. Und doch kam es ihm vor, als hätte sie sich in seinem Innersten breitgemacht, wie ein Kuckuck im fremden Nest.

Die Sonne war untergegangen. Großmutter verschwand, nachdem sie im Stall fertig waren und gemeinsam zu Abend gegessen hatten, in ihr Bett. Martin quälte sich die Treppenstufen hoch, der Oberschenkel schmerzte. Die beiden Brüder waren längst in der Kammer, während der Franzose gleich nach der Stallarbeit ins Lager nach Rossendorf zurückmusste.

Der Bauer stand noch immer am Milchhaus und plauderte. Er achtete aber auch auf spitzige Bemerkungen. Er passte gut auf, ob die Nachbarn hinter seinem Rücken tuschelten, ob sie vielleicht etwas mitbekommen hatten. Doch es war wie immer.

Besonders im Sommer blieben die Leute oft bis in die Nacht an der Rampe. Die Kinder lauschten den Erzählungen der Alten und die Alten erfreuten sich an der Unbefangenheit der Jugend. Das Milchhaus war Begegnungsstätte für jedermann. Hier wurden Neuigkeiten aufgesogen, Erfahrungen ausgetauscht, Späße gemacht und allerlei Streiche ausgeheckt. Das Milchhaus übte eine magische Anziehungskraft aus. Egal ob jung, ob alt, es war ein Mittelpunkt des dörflichen Zusammenlebens, der Hort des Miteinanders wie auch des Gegeneinanders. Oft diente es als Brutstätte für Missgunst, Neid und Schadenfreude.

Als es dunkel wurde und die Leute sich verzogen hatten, lieferte Adam zu Hause die Kannen ab und ging zum zweiten Mal an diesem Tag ins Wirtshaus, nur wählte er diesmal den kurzen Weg über die Straße.

Marie und die Magd saßen in der Küche und strickten. Anita stopfte die zerrissenen Strümpfe des Bauern. Die Bäuerin hatte sich Schafwolle besorgt, um für den Winter warme Pullover herzustellen. Immer wieder strickte sie eine falsche Masche. Sie war nicht bei der Sache. Voll Sorge dachte sie an die Frau im Heuboden und flehte innerlich um himmlischen Beistand. Der Herr möge sie doch aus dieser misslichen Lage befreien und alle behüten. Sie, ihre Familie und auch die Frau … So wie es jetzt war, konnte es nicht weitergehen, das würden weder sie noch die anderen aushalten.

In ihrer Verzweiflung schlich sie sich aus dem Haus und klopfte bei den Nachbarn an die Haustür. Marie wollte bereits wieder gehen, da hörte sie Schritte.

Die alte Froschauerin öffnete: „Marie. Was willst du denn noch? Ist was passiert?“

„Ist die Frieda da?“

„Ist schon daheim.“ Die alte Frau fasste Marie an der Hand und zog sie in die Küche. Die junge Froschauerin schälte gedämpfte Kartoffeln. Erstaunt blickte sie auf.

„Frieda“, sagte Marie mit stockender Stimme. „Ich muss mit dir redn. Ich weiß nicht mehr ein und aus.“

Frieda legte das Messer auf den Tisch und trocknete die Hände an ihrer Schürze ab. „Du bist ja käsweiß. Was ist denn gschehn, Marie?“

„Die Schwarzhaarige ist ausgrissn.“

„Welche Schwarzhaarige?“

„Du weißt schon. Die wo neulich vom Lager mit dabei war.“

Die junge Froschauerin schluckte, dann schloss sie für einen Moment die Augen. „Und jetzt?“

Marie begann zu weinen, ein paar Mal schnäuzte sie sich in die Schürze. Dann hatte sie sich wieder gefangen. Die alte Froschauerin ließ endlich den Türgriff los und setzte sich neugierig auf die Bank.

„Als ich heut in aller Früh die Hühner füttern wollt, kam sie vom Acker hergrannt.“ Eine kleine Röte stieg Marie in den Kopf. „Die Frau ist auf die Knie gfalln und hat so lang gebettelt, bis ich nicht mehr anders konnt hab.“

„Gell, hast sie versteckt?“, meinte die alte Froschauerin.

Marie nickte, ein wenig erleichtert.

„Hätt ich grad so gmacht. Das warn so fleißige Leut und so dürr.“

„Mutter!“, mahnte die Bäuerin. „Lass sie halt redn.“

„Die war so elendig zugrichtet, die Kleider zerrissn, ihre Augen waren drinnen gsteckt in den Höhlen, dass ich sie fast nicht mehr gsehn hab.“ Marie seufzte. „Die hat mir so leidgetan. Hab einfach nicht anders konnt.“

Für einen Moment war es mucksmäuschenstill in der Küche. Nur das Feuer knisterte im Schürherd. „Marie“, meinte die junge Froschauerin mit fester Stimme. „Weißt aber schon, was denen blüht, die solche Leut – Juden und so – versteckn. Der Großmannsbauer hats erst neulich am Milchhaus gsagt, dass solche gleich nach Dachau kommen. Und du weißt auch, dass es genug gibt, die euch gern eins auswischn tätn. Die meldn so was!“

„Da reicht ein einziges falsches Wort“, fügte die Alte mahnend hinzu. „Schon ghörst der Katz. Oje, oje, macht ihr was zamm.“

„Mutter!“, grad hast noch gsagt, dass du es auch so gmacht hättst.“

„Ich weiß, ich weiß. Oje, oje.“

Marie stützte ratlos das Kinn auf die Hand. Der Küchentisch wackelte und knirschte unter der Last ihrer angewinkelten Arme. Ihr Blick schweifte an das verdunkelte Fenster hin zur Straße. Er streifte das lange Regal an der Wand, dessen Bretter, vollgefüllt mit Geschirr, sich bedrohlich durchbogen. Der Kopf schmerzte. Mit jedem Herzschlag pochte es in ihrer Stirn. „Ich hab nicht anders konnt und der Adam hat so gschimpft.“

„Wo ist sie jetzt?“

Marie überlegte kurz, ob sie das Versteck preisgeben sollte. „Im Heuboden“, meinte sie schließlich. Da findet sie keiner so schnell.“

„Die Nazi findn alles, wenn sie wolln“, widersprach ihr Frieda. „Du kannst sie nicht ewig dort oben lassn. Irgendwann fällt es auf. Brauchn bloß die Kinder was Falsches sagn oder die Magd zufällig … oder der neugierige Denzler was sehn.“

„Der Sauhund, der damische“, fiel ihr wieder die Alte ins Wort.

„Hat sie damals einer gsehn, als sie mit dem Posten bei uns am Acker zum Helfen warn?“

Marie zuckte mit den Schultern: „Denzler?“

Frieda runzelte die Stirn. „Der war noch im Stall, Großmann hat Futter geholt, das weiß ich sicher. Der Müller ist nicht neugierig. Aber unser Knecht? Ach, der war so weit weg, der hat sich bestimmt keine gmerkt. Der hat noch nie über jemand andern was gsagt.“

Marie überlegte. „Der Ortsbauernführer?“

„Der verpfeift keinen“, meinte die Alte, „und seine Frau auch nicht.“

Frieda aber dachte schon weiter. „Dein Adam kanns doch mit dem Bürgermeister recht gut?“

Marie nickte. „Meinst wegen der Feuerwehr.“

„Wenn ihr eine neue Magd einstelln würdet, das tät am allerwenigsten auffalln. Da tät auch der Bürgermeister nicht gleich was sagn, wenn ihr sie nicht meldet. Und bei den vielen Flüchtlingen, die grad unterwegs sind, und den Hamsterern, die immer mehr werden, kennt sich bald so und so keiner mehr aus.“

„Da hab ich auch schon dran dacht“, sagte Marie erleichtert. „Hab schon bei der Schwiegermutter ein wenig angspitzt. Nur, wenn die so einfach da ist, fällts ja erst recht auf.“

„Soll sie halt dein Bauer holn.“ Die Alte rieb sich die Hände.

„Wo holn? Dienstboten kommen doch von selbst!“

„Die vom Dorf schon, aber da gibts ja kaum noch welche. Aber wenn sie von der Stadt wär, könnt sie vielleicht der Bauer mit dem Bulldog …“

„Dann weiß aber auch keiner, dass die von der Stadt ist.“

Die Zeit verging, das Feuer am Kochherd war längst ausgegangen, die drei Frauen planten noch immer. Plötzlich schlug Frieda mit der Faust auf den Tisch. „Ich habs …“

Es war bereits stockfinster, als Marie die Straße überquerte und mit großen Schritten die Treppe hoch ins Haus huschte. Noch im Flur fiel sie auf die Knie und sprach ein Stoßgebet. „Herr, hilf uns in unserer Not! Lass unsern Plan gelingen. Wenn du uns jetzt nicht hilfst, dann weiß ich nimmer weiter!“ Und verzeih, dass ich das mit dem Hühnerstall gsagt hab. Aber alles braucht die Nachbarin auch nicht zu wissen …

Marie machte nun den letzten Rundgang durch Kuhstall, Saustall und Ochsenstall. Sie sah nach den Lampen in der Futterkammer, in den Scheunen. Sie kontrollierte die Verdunkelungen an der Hausfront. Zuletzt schaute sie in den Hühnerstall und prüfte das Türchen, durch welches sich das Federvieh ins Freie zwängte. Marie fürchtete den Fuchs. Vorsichtig nahm sie die Eier aus den Nestern und legte sie in einen kleinen Korb im Futterkasten. Liebevoll streichelte sie einem Huhn über den flauschigen Rücken.

Einigen jungen Tieren wurde die Anwesenheit der Bäuerin zu bedrohlich. In fürchterlicher Angst flatterten sie auf dem hölzernen Lattengestell umher, und je mehr Marie versuchte, sie zu beruhigen, desto panischer nahmen sie unter entsetzlichem Gegacker Reißaus. Als sich auch das zahme Federvieh anstecken ließ, flogen alle Tiere im Dämmerschein der Petroleumlampe wild durcheinander. Sie flatterten auf den Futterschrank, auf den Fenstersims, purzelten herab, versteckten sich in den Nestern, zu zweit, zu dritt in einem, bekamen Platzangst und stürzten auf den Boden. Je mehr Marie mit der Lampe hin und her schwenkte, desto mehr fürchtete die aufgebrachte Hühnerschar um ihr Leben. Erst als Marie kurzerhand durch die Tür schlüpfte, kehrte wieder Ruhe ein.

Aufgewühlt verschwand die Bäuerin im Schlafzimmer, zwischen Küche und guter Stube. Sie schloss die offene Tür des mit Blumen bemalten Schrankes und legte ihre Kleider auf eine Kommode mit einem großen aufgesetzten Spiegel. Das schlichte Doppelbett stand unterhalb des schmalen Fensters zur Straßenseite, das mit einem Pappkarton verdunkelt war. Das Licht der hellblauen Lampe, die wie ein umgekrempelter Hut an der dunklen Bretterdecke hing, erhellte nur schwach die Mitte des Zimmers. Marie schüttelte das grobe Federbett auf, klopfte das Stroh auf der Matratze zurecht und legte sich mit ihrem fülligen Körper in die knirschende Masse. Im Halbschlaf streckte sie ihren Arm in die andere, leere Hälfte des Bettes.

Kurz nach Mitternacht öffnete der Bauer leise die Tür, seinen Kittel und die Leinenhose mit den breiten Hosenträgern ließ er im Hausgang.

„Du stinkst nach Rauch“, wetterte sie, als er sich die Bettdecke übergezogen hatte.

„Und du nach Hühnerstall“, konterte er.

Nach einer Weile fing sie erneut an: „Und, was hast jetzt vor?“

„Was hab ich vor?“, zischte er ungehalten.

„Du weißt schon, die Fremde.“

„Ich weiß gar nichts“, seufzend klopfte er die Federn seines Bettzeugs zurecht, drehte das Kopfkissen auf die andere Seite und sagte: „Die Frau muss fort, die stürzt uns alle noch ins Unglück.“

Bedächtig setzte sich Marie auf und versuchte, Adam zu besänftigen. „Du hast ja recht, aber das kann man doch nicht machn. Wenn sies erwischn, wer weiß, was die mit ihr anstelln!“

„Ist doch nicht unser Problem, soll sie schaun, wo sie unterkommt. Wir müssen doch auch schaun, oder?“

„So kannst doch nicht redn. Hast denn gar kein bisschen Herz? Weißt nicht, was in der Bibel steht? – Hör zu, du musst doch morgen sowieso Diesel holn und die Kartoffeln zu den Leuten bringen. Da könntest doch …“

In all den Jahren hatte sie gelernt, rechtzeitig zu schweigen, um dann zu fordern, wenn es angebracht war. Sie lenkte ihren Gatten wie er seinen Traktor. Sie dominierte ihn durch ihre Gewandtheit und er wollte dominiert sein. Seine Hilflosigkeit verdammte ihn zur Nachgiebigkeit.

„Adam, im Heuboden kanns nicht bleibn.“

Der Gatte fiel ihr ins Wort: „Aber sie ist vom Osten, jeder Depp merkt, dass da was nicht stimmt.“

„Sie kann gut Deutsch.“

„Aber nicht gut genug.“

„Den Leuten vom Dorf kann sie aus dem Weg gehn.“

„Aber nicht der Magd.“ „Die Anita ist strohdumm.“

Adam wurde lauter. „Genau diese Strohdummen redn oft dumm daher. Ein falsches Wort gnügt. Und ihre kurzen Haare?“

„Setzt sie halt ein Kopftuch auf. Machst es jetzt, Adam?“

Der Bauer schwieg. Das reichte ihr. Dann schlief sie kurz ein, Adam dagegen wälzte sich unruhig hin und her, irgendwann wälzte er sich nur noch hin. Vorsichtig überquerte er den schmalen Spalt, der die Strohmatratzen trennte. Hoffnungsvoll schmiegte er sich an Maries warmen Körper, doch sie näherte sich mehr und mehr der Bettkante, verließ sie vorsichtig und nahm Reißaus auf die harte Küchenbank nebenan.

Wieder einmal nicht. Seit ihrem dritten Kind wiederholte sich das ständig. Aus Angst vor einer weiteren Schwangerschaft und voller Unsicherheit bei der körperlichen Liebe zwang sich Marie zur Keuschheit, ohne Rücksicht auf ihren Mann.