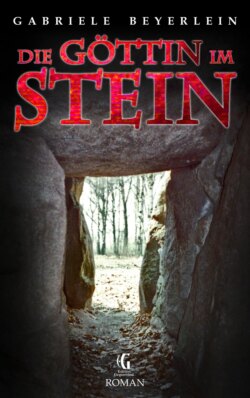

Читать книгу Die Göttin im Stein - Gabriele Beyerlein - Страница 5

На сайте Литреса книга снята с продажи.

KAPITEL 1

ОглавлениеSie sprachen kein Wort. Nur die Schritte der beiden hörte Haibe hinter sich, schwer und bedächtig: Männerschritte. Haibe blieb stehen. Sofort stockten auch die Schritte.

Über der Lichtung lagen noch Schatten, doch hinter dem Wald färbte sich der Himmel. Und dann tauchte die aufgehende Sonne den flachen Höhenzug in Licht und ließ den Umriss des alten Grabes hervortreten.

Mitte des Mysteriums – errichtet für die Ewigkeit.

Plötzliches Schaudern ließ Haibe erzittern. Eine schwielige Hand legte sich auf ihre Schulter. Haibe erkannte diese Hand, ohne sie anzusehen. Ritgo, ihr Bruder.

Haibe ging weiter und stieg eine Bodenwelle hinauf. Wieder knirschte der Sand. Bei jedem Schritt sank sie ein, rutschte ein Stück zurück: als halte die Erde selbst sie von ihrem Vorhaben ab. Der Pfad führte auf die lange Front der Großsteine zu und endete in ihrer Mitte am Eingang zum Grab.

Dann standen sie vor dem kurzen Tunnel: zwei Findlinge rechts, zwei Findlinge links, der Zwischenraum fugenlos vermauert. Im Dunkel die schwere Steinplatte, die das Grab verschloss.

Haibe kniete nieder, stellte die brennende Öllampe und den Korb ab. Mit den Händen fuhr sie über das Pflaster, neigte sich vor, bis die Stirn den Boden berührte, und verharrte so, spürte die Kälte des Steines in ihren Kopf dringen: magische Kraft.

Große Göttin, gewähre mir Zutritt zu Deinem geheiligten Leib.

Mit gebeugtem Rücken zwängte sich Taku an Haibe vorbei in den Gang, eine Eibenholzstange in der Hand. Ritgo blieb hinter Haibe im Freien. Sie spürte seine Gegenwart wie die der Steine. Taku murmelte den Segensspruch und setzte die Stange an. Die Steinplatte bewegte sich nicht.

Haibe erhob sich auf die Knie und nahm getrocknete Misteln und Eibennadeln aus dem Korb. Dann hielt sie die geschwungene Flasche mit dem zierlichen Kragen und dem weit ausladenden Bauch in der Hand und fuhr die Gestalt des Gefäßes nach in Erinnerung an den gesegneten Leib der Göttin, ehe sie den Verschluss herauszog und das geweihte Öl über Blättern und Nadeln versprengte. Sie hielt die Lampe daran. Hoch schoss die Flamme auf, brannte nieder, verglomm. Mit der heißen Asche malte Haibe Zeichen auf den Steinboden, rief mit ihnen die Göttin an in jeder ihrer Gestalten: Ich bete Dich an, die Du Eins bist in Drei und Drei in Eins. Du allmächtige Lebensspenderin, lass mich zu Dir kommen. Mutter Erde, nimm mich auf in Deinem feuchten, schwarzen Schoß. Göttin des Todes, behalte mich nicht.

Mit unwilligem Knirschen rührte sich die Steinplatte und ließ sich langsam verschieben. Taku keuchte. Trotz der Grabeskälte glänzte Schweiß auf seinem braungebrannten Rücken. Der Stein war zur Seite gerückt. Ein schwarzer Spalt gähnte: der Eingang in die andere Welt. Haibe stand auf, trat vor das Grab. Sie bebte.

»Noch kannst du zurück«, meinte Ritgo.

Sie schüttelte den Kopf. Ein letzter Blick auf die wenigen Häuser und Speicher des Dorfes und auf die dürre Insel im endlosen Wald: Emmer, Gerste und Einkorn standen schütter und niedrig, die Blätter mit den vertrockneten Spitzen zum unerbittlichen Himmel gestreckt. Der Ackerboden war hart und gerissen.

Haibe straffte die Schultern. »Bring am vierten Tag das Opfer! Du und ich – wir tun, was getan werden muss.«

Ritgo nahm ihren Kopf zwischen seine großen Hände, beugte sich zu ihr herab und berührte mit den Lippen ihre Stirn. »Mögest du gütige Aufnahme bei der Göttin finden, Rat und Hilfe bei den Müttern und Ahnen – und Schutz und Kraft für deinen gefahrvollen Weg!« Sie nickte kaum merklich.

Taku, ihr Mann, kam gebückt ins Freie und streckte sich. »Am vierten Tag bei Sonnenuntergang?«, fragte er.

»Am vierten Tag bei Sonnenuntergang«, bestätigte Haibe.

Sie nahm die Lampe auf, holte die Trommel aus dem Korb, beugte den Kopf, tat einen Schritt in den niedrigen Tunnel, dann den nächsten. Am Schwellenstein verharrte sie. Finsternis vor ihr. Das kleine Licht in ihrer Hand zitterte. Tief schöpfte sie Atem. Kalte, modrige Luft – Grabesluft. Sie zog sich in sich zusammen, stieg über den Stein, zwängte sich durch die Öffnung und kroch auf den Knien ins Grab.

Große Mutter, dies ist der Schoß Deines Leibes, aus dem alles geboren ist, in den alles zurückkehrt, aus dem alles wiedergeboren wird zu neuem Leben.

Noch fiel Tageslicht in den höhlenartigen Raum. Langsam traten die Umrisse hervor: die glatten Flächen der gewaltig lastenden Deckensteine, die dicht an dicht stehenden Trägersteine und die Muster des kleinen Gerölls, das die Zwischenräume füllte. Die Enden des langgezogenen Grabraums verloren sich im tiefen Dunkel.

Zaudernd nur tastete sich der Blick die geschliffene Steinwand hinab zum Boden, zuckte schreckhaft zurück, floh – und kehrte doch wieder. Totenschädel starrten, schwarze Augenhöhlen in bleichem Gehäuse, grässliches Grinsen gebleckter Zähne, Knochen in wirrem Durcheinander, getürmt zu schauerlichen Gebilden, Schulterblatt über Becken, Arm über Bein, zierliche Knöchelchen einer Kinderhand wie hingeworfene Stäbchen eines Spieles. Zwischen den fahlen Knochen weiß verziertes Geschirr, trichterförmige Becher, kunstvolle Flaschen, Schalen und Tassen und dort …

Zwanghaft rutschte Haibe ein Stück vorwärts. Sie stieß an eine Elle, sofort zerrieselte diese zu Splittern und Staub, Haibe beachtete es nicht, hielt die Lampe tiefer. Ihr Atem ging schneller, als der Bernstein das Licht in honigfarbenem Schimmern einfing. Die Perlen waren noch aufgereiht auf der Schnur, hinten die kleinen Perlen, vorne die größeren, in der Mitte der lange Anhänger, in den eine Fliege gebannt war.

»Mutter«, flüsterte Haibe. Plötzlich war das Bild da, ungerufen drängte es sich auf:

Die Mutter im Festgewand, fein gewebter Stoff aus gebleichter Wolle, an Ausschnitt und Saum in den Farben von Kupfer und Erde gemustert, glänzende kleine Kupferringe in den aufgesteckten Zöpfen, die Bernsteinkette um den Hals.

Die Mutter bewirtete die Sippe der Koa, den Korb mit den kleinen Honigkuchen in die Hüfte gestützt, die Bernsteinkette glühte im Sonnenlicht, Kinder umringten die Mutter, jedem gab sie einen Kuchen, Songo drängte sich schon wieder vor, versteckte ihren angebissenen Kuchen hinter dem Rücken, die Mutter strich Songo über die Wange und gab ihr lachend einen zweiten.

Sie selbst – wie alt war sie damals, ein kleines Mädchen noch – hielt es nicht länger, sie zwängte sich durch die Kinder, den jüngeren Aktoll an der Hand: »Mutter, Mutter, uns auch!«

Das Lachen verschwand aus dem Gesicht der Mutter, ein Heben der Augenbraue, ein zurechtweisender Blick: »Du weißt, dass ihr zu warten habt, bis die Gäste bewirtet sind!« Ihr war, als würden alle sie ansehn.

Ein Geräusch brachte Haibe in die Gegenwart zurück. Sie blickte zum Eingang und sah den Umriss ihres Mannes. »Bist du bereit?«, fragte Taku.

»Ja, ich bin bereit!« Schon während sie sprach, zweifelte sie an ihren Worten.

Ein kurzes Zögern, dann griff sie nach der Bernsteinkette, bemühte sich, keinen der Knochen zu berühren, zog den Schmuck unter dem Gerippe hervor und legte ihn sich um den Hals: Mutter, leih mir deine Kette, mit ihr wird es leichter sein, Verbindung zu finden zu dir und den anderen.

Sie stellte die kleine Lampe ab, die Tontrommel daneben. Sie hörte Ächzen, schweres Schleifen. Der massige Stein wurde vor den Ausgang geschoben und fiel mit dumpfem Poltern in sein Bett.

Haibe war allein im Grab, eingeschlossen. Nun musste sie bei den Toten bleiben, hungern und dürsten, und niemand würde ihr beistehen, bis Taku am Abend des vierten Tages das Grab wieder öffnete.

Dunkelheit, nur im kleinen Kreis erhellt von der dürftigen Flamme. Noch. Im flackernden Schein begannen die Knochen zu leben. Höhnisch lachten die Totenschädel, knöcherne Finger ballten sich zur Faust. Haibe schloss die Augen, zwang sich zur Ruhe: nur Schatten. Es sind die Gebeine meiner Mütter und Ahnen. Sie leben nicht, die Knochen. Es sind die Steine, die leben.

Sie öffnete wieder die Augen, nahm das kleine Messer aus der Gürteltasche und schnitt sich mit der scharfen Steinklinge in den Finger der linken Hand. Das Blut quoll hervor. Sie fing es mit der Rechten auf. Vorsichtig erhob sie sich in gebückter Haltung, achtete darauf, nicht den Kopf an dem Deckstein zu stoßen, und trat zu dem Stein neben dem Eingang. Mit dem Blut malte sie in sich weitenden Ringen die Augen der Todesgöttin auf den kalten, glatten Steinleib: Weiße Frau, alles erspähende Eule, die Du das Leben verschlingst in den Tod, Dich bete ich an. Dann wandte sie sich zum nächsten Stein und trug ihm das heilige offene Dreieck auf: Vogelfrau, heilige Schlange, die Du das Leben wieder gebierst aus dem Tod, Dich bete ich an.

Das Blut war versiegt. Haibe drückte und knetete an ihrem Finger, bis es wieder hervordrang. Sie malte damit in langer Wellenlinie das Lebenszeichen auf den nächsten Stein: Große Bärin, Hirschkuh, trächtige Sau, ewig fruchtbare Mutter, die Du das Leben schützt, spendest und erhältst, Dich bete ich an. Dich rufe ich um Beistand an, ewige Quelle des Lebens. Unsere Quellen sind versiegt –

»Mutter, komm mit!« Naki stürzte zur Tür herein.

»Was ist?«, fragte sie die Tochter, vom Backtrog aufsehend.

Naki schüttelte den Kopf. »Das musst du selbst sehn!« Schon war die Tochter wieder draußen, rannte über den Dorfplatz, drehte sich ungeduldig nach ihr um.

Sie eilte Naki hinterher, auf dem Weg durch die verdorrten Äcker zum Bach. Sie ahnte, was die Tochter ihr zeigen wollte. Als sie es sah, war ihr dennoch, als legten sich Hände um ihre Kehle. Der Bach hatte von Tag zu Tag weniger Wasser geführt. Nun war er gänzlich ausgetrocknet.

»Warum?«, flüsterte Naki.

Sie selbst schüttelte nur den Kopf, sehr müde auf einmal.

»Das war doch noch nie da!«

»O doch, erinnerst du dich nicht, Naki, du warst noch ein Kind, in dem Sommer, als Zirrkans Dorf überfallen wurde – acht Sommer ist das nun her, da ist der Bach auch versiegt.« Sie redete und redete. Und konnte doch das Erschrecken nicht übertönen.

Haibe lehnte die Stirn an den Stein. »Was haben wir falsch gemacht, Große Göttin? Warum säugst Du uns nicht mehr wie eine Hirschkuh ihr Kalb und schützt uns nicht mehr wie eine Bärin ihr Junges? Warum erlahmt Deine Kraft? Warum ziehst Du Deinen Segen von uns ab? Lässt uns vergebens um Regen flehen? Haben wir nicht den Tanz der Erneuerung getanzt wie jedes Jahr? Gesungen, gebetet und geopfert wie jedes Jahr? Du bist doch unsere Mutter! Willst Du uns zeigen, dass wir keine Säuglinge mehr sind, die kaum einen halben Laut von sich geben müssen, um schon gehätschelt zu werden? Nun gut, wir sind keine Säuglinge mehr. Aber doch Deine Kinder! Eine Mutter lehrt ihre älteren Kinder Verzicht. Aber sie lässt sie nicht hungern! Sie lässt sie warten. Aber nicht verzweifeln! Wir sind verzweifelt. Darum bin ich hier. Darum suche ich in Deinem Leib den Rat meiner Mütter und Ahnen. Wenn unsere Bitten Dich nicht erweichen, mögen es die ihren tun! Wenn unsere Ohren Deine Stimme nicht hören, mögen es die ihren tun! Wenn wir nicht wissen, was wir tun sollen, mögen sie es uns sagen!«

Haibe kehrte zu der kleinen Flamme zurück, stieg dabei über Knochen, Scherben und Tontöpfe, kauerte nieder und verband sich den Finger mit ihrem Webgürtel.

Was jetzt blieb, war: warten.

Das kleine Licht flackerte. Plötzlich ertrug sie es nicht mehr, dies Flackern zu sehen und nicht zu wissen, wann die Flamme erlöschen würde. Sie beugte sich vor und blies sie aus.

Abgrundtiefe Finsternis. Eine Finsternis, aus der es kein Entrinnen gab, vier lange Tage. Die Luft wurde ihr knapp. Als würden die Steine sich auf ihre Brust senken. Was, wenn sie eine Aufgabe übernommen hatte, der sie nicht gewachsen war? Dies war ein Weg, den sonst nur Berufene gingen: Priesterinnen, Heiler …

Kein Lebender, der ihr beistehen würde bei dem, was vor ihr lag. Kein Lebender, der helfen würde, wenn die Furcht über sie kam. Und die Toten? Haibes Atem ging schneller. Zu wissen, dass sie um sie herum waren …

Haibe schloss die Augen, legte die Fingerspitzen an die Schläfen. Versinke nicht in der Raserei der Furcht, hatte Lüre sie gewarnt.

Die Hitze flimmerte über dem Boden.

Zwischen dem dürren Schilf stand die heiße Luft. Der Sumpf war ausgetrocknet.

Ihre Füße brannten. So weit wie heute war der Weg zu den Heiligen Steinen noch nie. Sie erreichten das Ufer des Flusses. Sand und rissiger Schlick, wo sonst das Wasser glänzte. Nur ein schmales Rinnsal schlängelte sich noch zwischen den Steinen hindurch, die gewöhnlich die Furt gangbar machten.

»Warum lässt die Große Göttin das zu?«, sagte Naki.

»Das frag die alte Priesterin«, wehrte sie ab. Es tat ihr leid, wie harsch ihre Worte klangen. Schweigend durchquerten sie das Flussbett, wuschen sich im Rinnsal und stiegen die jenseitige Böschung hinauf.

»Mutter«, fragte Naki, »war auch das schon einmal da: dass der Fluss ausgetrocknet ist?«

»Nein. Nicht, solange ich weiß. Selbst während der Dürre vor acht Jahren – als das Unglück der trockenen Frühjahre und Sommer seinen Anfang nahm – ist der Fluss nicht versiegt.«

Jetzt versiegt er. Wie lange wird es noch dauern, bis er gar kein Wasser mehr führt? Und was dann?

Die alte Priesterin wird die Antwort wissen. Sie muss sie wissen!

Die Sonne ging unter, als sie zu den Heiligen Steinen gelangten. Wie immer, wenn sie sich diesem Mittelpunkt näherten, an dem das Heilige so nah war wie nirgendwo sonst, erfasste sie ein Schauer. Die großen, zu langgestreckten Hügeln aufgeschütteten Grabkammern, in denen in der Urzeit die Sippen der Urfrauen Ba und Ra in den Schoß der Großen Mutter eingegangen waren, leuchteten im Abendlicht. Die lange Reihe der aufgerichteten Steine schien sich von einem Grab zum anderen in feierlicher Prozession zu bewegen – lebende Steine, in denen die Urahnen fortdauerten, die den ewigen Bund geschlossen und die Trennung aufgehoben hatten.

Gemeinsam mit der Tochter kniete sie nieder und drückte die Stirn auf den heiligen Boden. Hier würden sie Rat und Weisung erhalten.

Als sie sich wieder erhoben, sahen sie eine schwarzgekleidete Gestalt ihnen entgegenschreiten. Es war nicht die alte Priesterin. Es war auch nicht die junge Priesterin. Es war Lüre, die junge Schülerin, ein Mädchen kaum älter als Naki.

Sie tauschten den herkömmlichen Gruß. Das Sprechen erschien Haibe eine große Anstrengung: »Wir kommen, weil wir Rat suchen. Unser Bach ist ausgetrocknet. Immer tiefer müssen wir unseren Brunnen graben, um an Wasser zu kommen. Wäre Taku, mein Mann, nicht ein so guter Baumeister, so müssten Mensch und Vieh verdursten. Jetzt legen unsere Männer einen zweiten Brunnen an. Aber wir können nicht genug Wasser fördern, um auf Dauer unsere Gärten zu retten – geschweige denn unsere Felder. Erbsen, Bohnen, Linsen und Mohn werden vertrocknen, der Lein verdorren. Und der Weizen steht spärlich und fängt schon bald an zu reifen, ehe das Korn sich gerundet hat. Wenn es nicht sehr bald regnet, haben wir ein Hungerjahr vor uns.«

»So steht es in allen Dörfern, von denen ich gehört habe«, bestätigte Lüre bedrückt. »Doch kommt mit mir. Ihr werdet durstig sein!«

Lüre führte sie in den Schatten einer alten Eiche und bot ihnen mit Wasser verdünnte Sauermilch an. »Ihr wolltet eine der beiden Priesterinnen sprechen?«

Schon ehe Haibe nickte, verlor sie die Hoffnung.

»Die Priesterinnen haben sich jede allein zu vierzigtägigem Fasten in die Einöde zurückgezogen«, sagte Lüre. »Es müssen noch fünfzehn Tage vergehen, ehe sie zurückkehren. Ich hoffe, sie bringen Antworten auf die Fragen mit, die uns alle quälen.«

Der weite Weg – umsonst. Es sei denn, er war da …

»Und Zirrkan?«, fragte sie. Einen Augenblick wurde ihr warm, nur beim Nennen dieses Namens.

Doch Lüre hob bedauernd die Hände. »Der Heiler ist schon vor vielen Monden auf Geheiß der alten Priesterin zu einer langen Reise aufgebrochen, deren Zweck und Ziel ich dir nicht sagen kann.«

Ohne Abschied?! Nur mit Mühe konnte sie ihre Gedanken zurück zu Lüre zwingen. »Aber die alte Priesterin hat dir eine Nachricht hinterlassen«, fuhr diese fort.

»Mir? Wusste sie, dass ich kommen würde?«

Lüre lächelte freudlos. »Dir oder jeder anderen Sippenmutter. Du bist nicht die erste, die hierher kommt, um Rat zu erfragen. Und nicht die erste, der ich im Namen der alten Priesterin sage: Bitte um die Hilfe und Fürsprache deiner Mütter und Ahnen. Suche sie auf. Bitte sie, sich für Regen zu verwenden. Frage die Toten um den Rat und Beistand, den die Lebenden nicht geben können. Und dann komm beim nächsten Vollmond hierher zur Beratung der Priesterinnen mit den Sippenmüttern.«

»Du meinst«, sie stockte, beendete heiser den Satz: »Ich soll ins Grab?«

Lüre nickte: »Ins Grab deiner Mütter und Ahnen. Vier Tage und drei Nächte. Ohne Essen und Trinken. In völliger Finsternis. Allein. Wenn du dich stark genug fühlst für diesen gefahrvollen Weg, so geh ihn. Er ist schwer, das will ich dir nicht verhehlen. Hüte dich, in der Raserei der Furcht zu versinken, sonst kehrst du nicht zurück! Der Hunger wird dich zermürben und schwächen. Doch schlimmer ist der Durst. Er wird dich quälen wie ein Feuerbrand. Am schlimmsten ist das andere. Du wirst deinen Sinnen nicht mehr trauen können. Du wirst die Grenzen deines Körpers verlieren. Erinnerungen werden über dich kommen wie Vogelschwärme, Stimmen und Visionen werden dich heimsuchen. Am Ende wirst du dich dem Tode nah wissen. Doch wenn du ihm nah bist, so bist du auch den Toten nah. Enger als je zuvor wirst du das Band zu ihnen spüren, und sie werden dich Bilder sehen lassen, in denen Erkenntnis liegt.«

Lüres Stimme verklang. Doch dann setzte sie neu an: »Die alte und die junge Priesterin und ich, wir alle sind in großer Sorge. Die Sterne künden Unheil, die Zukunft liegt uns im Dunkel. Wir müssen unsere Kräfte vereinen. Auch deine Kraft – und die deiner Mütter und Ahnen! Dein Bruder soll am vierten Tag, den du im Grab verbringst, ein Schwein hierher zum Opfer bringen. Das wird dich stärken bei der Begegnung. Wie ist es, Haibe, wagst du es, dich im Grab deiner Mütter und Ahnen einschließen zu lassen, um die Verbindung zu ihnen zu suchen?«

Die Antwort fiel ihr schwer. Sie zögerte. Nakis Finger schlossen sich um ihre Hand. »Mutter, du tust es, nicht wahr?«

»Ich habe es getan«, flüsterte Haibe und presste die Hände an die Stirn. »Steh mir bei – ich habe es getan!«

Als sie die Augen öffnete, sah sie die schmale Spur schwachen Lichtes über dem Eingang, eine feine Linie, die sich auf der rechten Seite zu einem Dreieck verbreiterte: der einzige Hinweis auf die Welt des Tages.

Sie schloss die Augen wieder. Es war besser, diese Linie nicht zu sehen. Sie ließ die Finsternis umso finsterer erscheinen. Mit geschlossenen Augen konnte sie sich der Täuschung hingeben, es sei einfach Nacht.

Sie dachte an ihren Garten, wie sie ihn am frühen Morgen vorgefunden hatte. Wie welk die Erbsenpflanzen ausgesehen hatten, wie matt sie die Blätter hängen ließen. Und schon wieder hatten sie Blüten abgeworfen. Wenn nun auch noch die wenigen Schoten vertrockneten, die sie angesetzt hatten!

Konnten Mulai und Gwinne, Naki, Uori und die Kinder es allein schaffen, genügend Wasser aus dem Brunnen zu fördern, um die Pflanzen ausreichend zu gießen? Dringend musste der Boden wieder gehackt und gelockert werden, sonst verlor er noch mehr Feuchtigkeit –

Es gab so viel Arbeit, und sie saß hier, zum Nichtstun verdammt. Sie sprang auf – und stieß sich am Kopf. Der Schmerz brachte sie zur Einsicht. Sie war hier, um Regen zu erflehen. Sie musste sich in Geduld fassen. Wie sollte sie vier Tage ausharren, wenn sie schon ungeduldig wurde, kaum dass sich das Grab hinter ihr geschlossen hatte!

Regen: Ein grau verhangener Himmel, tiefe, langsam ziehende Wolken, stetiger, sanfter, lauer Frühsommerregen, viele Tage und viele Nächte lang, ein Regen, der nicht das Erdreich abschwemmte, sondern tief in die Erde eindrang. Der die Erbsen und die Bohnen, die Linsen und den Mohn, den Lein und den Emmer, das Einkorn und die Gerste mit lebenspendendem Wasser versorgte. Der die Bäume, die Sträucher und die Wiesen erfrischte …

Oder wenigstens ein gutes Gewitter. Keines, das allzu rasch aufzog, das mit Sturm oder Hagel die Felder vernichtete und unermesslichen Schaden anrichtete. Aber starke, schwarze Wolken, ein kräftiger und ausgiebiger Regenfall, der die Quellen wieder fließen ließ und den Bach füllte …

Sie seufzte. Nur an Regen zu denken konnte auch nicht der rechte Weg sein. Könnte sie doch etwas tun! Worauf hatte sie sich eingelassen, eine Aufgabe zu übernehmen, für die sie weder gebildet noch geeignet war!

Zirrkan, dachte sie, dir macht es keine Schwierigkeit, still dazusitzen und die Hände ruhen zu lassen. Dir macht es keine Schwierigkeit, deinen Geist zu öffnen, nichts zu hören und nichts zu sprechen. Du warst immer sehr schweigsam. Aber warum hast du mich nicht verständigt, bevor du zu der Reise aufgebrochen bist, von der Lüre gesprochen hat? Warum hast du nicht Abschied von mir genommen? Das war nicht recht! Und so gar nicht deine Art …

Sicher, auch sonst vergehen oft viele Monde, ehe wir uns wieder sehen. Aber ich weiß doch, du bist in der Nähe, in irgendeinem der Dörfer, oder mit deiner Mutter bei den Heiligen Steinen! Und ich könnte nach dir fragen, dich aufsuchen oder nach dir schicken, wenn ich dich brauchte.

Du aber gehst ohne ein Wort. Im Auftrag deiner Mutter, der Priesterin …

»Ich komme im Auftrag meiner Mutter, der Priesterin!« Der fremde junge Mann, dem sie die Tür geöffnet hatte, schüttelte die Regentropfen aus den Haaren und lächelte ihr zu. »Ich bin Zirrkan. Ich soll die Vorbereitungen für das Heilige Fest besprechen.«

Er hatte ihr gleich gefallen, vom ersten Augenblick an. Seine dunkle, warme Stimme, die jedes Wort in Musik verwandelte. Sein herbes Gesicht mit der hohen Stirn, den nachdenklichen, sehr hellen Augen und der schmal geschnittenen Nase, ein Gesicht, das im Lächeln überraschend weich werden konnte und so ganz anders aussah als die runden Köpfe und breitnasigen Gesichter der Dala und Koa im Dorf. Seine flachsblonden Haare, die sich an der Stirn widerspenstig sträubten und in ihr den Wunsch wachriefen, sie glatt zu streichen. Sein schlanker Körper, der neben den wuchtigen Männern der Dala und Koa beinahe zerbrechlich wirkte. Seine feingliedrigen Hände, von denen sie sich kaum vorstellen konnte, dass sie das Beil handhabten und den Pflug führten.

Ja, gefallen hatte er ihr. Aber erst, als sie ihn Flöte spielen und singen gehört hatte, hatte sie ihn zu lieben begonnen. Niemals hatte sie eine Musik gehört wie seine. Während sie ihr gelauscht hatte, hatte sie die Nebel über dem Moor, den Raureif auf den Zweigen und das klare Wasser des Baches über bemoosten Steinen gesehen, hatte den Himmel sich färben und den Mond aufgehen sehen, das Herbstlaub leuchten und die Blumen blühen. Und als er die Flöte weggelegt und ihr zugelächelt hatte, da hatte sie geahnt, nur ihn lieben zu können, niemals einen anderen als ihn. Aber sie hatte es nicht wahrhaben wollen.

Ich muss ihn vergessen. Er ist kein Koa. Er kommt aus einem Dorf neun Wegstunden von hier. Er kann nicht mein Mann werden. Und ich bin Taku versprochen. Heftig schlug sie das nasse Wäschestück auf den Stein am Bachufer. Das kalte Wasser spritzte ihr ins Gesicht.

»Kann ich dir helfen, Haibe?«

Ameisenkribbeln in ihrem Bauch. Sie hatte gedacht, Zirrkan sei schon zum Nachbardorf aufgebrochen. Hierher zum Bach war sie geflohen, um nicht Abschied nehmen zu müssen. Sie drehte sich um. »Wenn du unbedingt willst, kannst du das Laken mit mir auswringen!«

»Unbedingt!« Er lachte.

Sie drehten das nasse Leintuch zwischen sich zu einem dicken Seil. Erst schoss das Wasser heraus, dann tropfte es nur noch. Je fester sie wanden, desto näher kamen sie aufeinander zu. Kein Tropfen ließ sich mehr herausquetschen. Sie zwirbelten die Tuchrolle zu einem festen Knoten. Sein Gesicht dicht vor ihrem. Mit einer Hand ließ sie das Wäschestück los. Strich Zirrkan über die widerspenstigen Haare. Erst hielt er sehr still, dann reckte er den Kopf so, dass ihre Hand an seine Wange glitt.

Er ließ das Wäschestück los, nass und kalt schlug es ihr an die Beine, sie ließ es einfach zu Boden fallen. Mit der Linken hatte er ihr Handgelenk umfasst, mit der Rechten streichelte er über ihr Haar. Er zog ihre Hand an seinen Mund, liebkoste ihre Handfläche mit seinen Lippen. Sie schloss die Augen vor der Stärke dieses Gefühls.

Sie legte den freien Arm um ihn, fand seinen Nacken. Mit den Fingerspitzen fuhr er den Umriss ihrer Lippen nach. Dann beugte er sich vor. Nahm ihr Gesicht in beide Hände, unendlich vorsichtig, als sei es eine zerbrechliche Kostbarkeit. Sie wartete, hoffte.

Doch plötzlich machte sie sich von ihm los, bückte sich, hob das Leintuch auf und warf es zurück ins Wasser. »Nein?«, fragte er sehr leise.

»Nein!«, erwiderte sie heftig.

»Du kannst es nicht ändern, Haibe. Es steht in den Sternen.«

»Ach ja? Bist du ein Sterndeuter?!«

»Das nicht. Aber ich spür‘ es. Du nicht?«

Ich bin Haibe, älteste Tochter der Dala. Ich werde Sippenmutter sein nach meiner Mutter. Und den Bund mit den Koa erneuern.

»Ich spür‘, dass es Zeit für dich wird zu gehen!« erwiderte sie spröde.

Er drehte sich wortlos um und ging.

Sie weinte.

Haibe barg das Gesicht in den Händen. Ach Zirrkan, du hattest ja recht: Es stand in den Sternen. Aber ich war die Tochter meiner Mutter. Ich habe meine Pflicht getan. Ich habe es dir nie erzählt: Am gleichen Tag noch habe ich Takus Drängen nachgegeben und mich mit ihm im Speicher getroffen. Würde dich das kränken, wenn du es wüsstest? Das müsste es nicht.

Taku hat sich redlich Mühe gegeben. Er war sanft und zärtlich trotz seiner schwieligen Hände. Aber ich habe nichts dabei empfunden. Auch nicht beim zweiten und beim dritten und beim vierten Mal. Fast war ich erleichtert, als der Monat der Enthaltsamkeit vor dem Heiligen Fest begann.

Das Heilige Fest, von den Priesterinnen durch den Lauf der Gestirne bestimmt, gefeiert an dem Tag, an dem nach neun Jahren wieder das Neumondlicht am Fest der Heiligen Hochzeit erschien – Verheißung der großen Fruchtbarkeit für die neuen Felder, die die Männer in den vergangenen Monaten mit harter Arbeit dem Wald abgetrotzt oder die sie nach neunjähriger Brache vom Gestrüpp befreit hatten.

Seit Sonnenaufgang waren sie unterwegs, alle Männer, Frauen und Kinder des Dorfes, und es wurden immer mehr Menschen. Schon vier Dorfgemeinschaften waren es nun, die dem Ort der Heiligen Steine zustrebten – mit noch weiteren würden sie zusammentreffen. Seit neun Jahren hatte Haibe nicht mehr so viele Menschen gesehen.

Tante Kjolje, die jüngste der Tanten, die liebste und vertrauteste, schloss zu Haibe auf und fragte leise: »Wie geht es dir, Haibe, hast du Angst davor? Ich meine, natürlich hat dich die Priesterin auf alles vorbereitet, natürlich hat dir deine Mutter erzählt, was du wissen musst, aber es ist doch etwas anderes, wenn man das erste Mal, und dann mit irgendeinem Mann, einem Fremden vielleicht, wenn ich dir irgendwie – « Die Tante brach ab, forschte in Haibes Gesicht.

»Mach dir keine Sorgen, Tante Kjolje!« Sie versuchte ein Lachen. »Es ist nicht das erste Mal. Ich war schon mit Taku zusammen.«

Die Tante stieß erleichtert die Luft aus. »Dann ist es ja gut!«

Nichts ist gut, Tante.

Sie kamen an der Stätte der Heiligen Steine an, zogen die Alltagskleidung aus und begannen sich für das Fest zurechtzumachen. Die Frauen und jungen Mädchen lösten die Zöpfe und kämmten ihre Haare in wallende Locken, bemalten einander die nackten Oberkörper mit roter Farbe und dunklen Mustern, legten bunte Ketten an und statt eines Kleides das kurze Röckchen aus kunstvoll geflochtenen Bastschnüren.

Endlich begann die Prozession entlang der Steinreihe von einem Grab zum anderen. Die Frauen und Mädchen auf der einen Seite, angeführt von den drei Erscheinungen der Einen: der mädchenhaft schönen Priesterschülerin, der mit allen Zeichen der Fruchtbarkeit geschmückten jungen Priesterin, der mit schreckenerregendem Weiß bemalten und zu einer Maske erstarrten alten Priesterin. Die Männer und Jungen auf der anderen Seite, angeführt von dem Einen, dem Auserwählten, dem Todgeweihten, dem Abbild des Sohn-Geliebten, der sterben würde, sterben musste, um den die Erde in Trauer und Starre verfallen würde, ehe er wieder auferstand.

Haibe hielt den Blick auf ihre Füße geheftet im verzweifelten Bemühen, sich dem Fest würdig zu erweisen, an die Große Erneuerin zu denken, nicht mit den Augen Zirrkan zu suchen, der anwesend sein musste, dessen Gegenwart sie spürte mit jeder Faser.

Das große Opferfeuer. Die Tötung von Stier und Schwein, den Tieren, die Ihr heilig waren, den Sinnbildern Ihrer Fruchtbarkeit.

Das Opfermahl, mühsames Hinunterwürgen des geweihten Fleisches.

Dort drüben, unter dem Baum, das ist er. Nein, ich werde nicht zu ihm gehen. Dies ist das Heilige Fest, das neun Jahre Segen über unsere Felder bringen soll, über unser Vieh, über uns selbst.

Die Lieder, die Tänze.

Er sieht mich an. Er soll mich nicht so ansehen!

Der feierliche Augenblick, als in der Abenddämmerung für einen kurzen Augenblick die feine, junge Sichel des Mondes halb um das fahle, kaum erkennbare Rund des Mondes sichtbar wird und dann hinter dem Horizont versinkt: Neumondlicht, Beginn eines neuen Neun-Jahres-Kreises.

Endlich die Nacht. Alle Kinder entfernt. Wir Frauen allein unter uns: Dies sind die Mysterien, auf die mich die Priesterin vorbereitet hat.

Heilige Mutter, wir feiern deine Hochzeit – vor aller Zeit geschehen, geschieht sie auch heute. Wir feiern deine Fruchtbarkeit. Du hast alles hervorgebracht, Himmel und Erde, Pflanzen und Tiere, Steine und Menschen. Jedes Jahr gebierst du neu, was den Weg alles Vergänglichen gegangen ist, denn deine Fruchtbarkeit ist ohne Grenzen. Mach auch uns fruchtbar, unsere Felder und unser Vieh.

Im Fackelschein führen die Drei uns zu den Fruchtbarkeit spendenden Bäumen am Bachrain: Birke und Erle, Hasel und Weide. Im Fackellicht schneiden wir Zweige. Im Fackellicht trinken wir Met. Im Fackellicht streichen wir einander leicht mit den Ruten: Fruchtbarkeit dringt ein durch unsere Haut.

Dort schreitet die junge Priesterin mit der Fackel. Der Mann kommt zu ihr, der Auserwählte. Sie löschen die Fackel. Jetzt vollziehen sie die Heilige Hochzeit. Der Himmel neigt sich zur Erde und spendet ihr seinen Regen. Und die Erde öffnet sich und wird fruchtbar und lässt den Samen wachsen, der in ihr ruht.

Unser Getreide wird wachsen, fruchtbar werden unsere Felder sein, wenn wir sie fruchtbar machen, wir alle mit unserer Kraft, die wir im Monat der Enthaltsamkeit gesammelt haben. Jetzt muss ich es tun, mit irgendeinem fremden Mann, und dann noch einem, noch einem. Ihr zu Ehren, in Ihrem Dienst. Damit meine Kraft Ihre Kraft erhöht. Damit Ihr Segen die Erde befruchtet.

Da, im Dunkel, einer kommt auf mich zu, die Du Eins bist in Drei und Drei in Eins, ich muss mich würdig erweisen. Ich sehe nicht mehr als seinen Umriss, aber ich erkenne ihn, ehe er mich berührt. Er umarmt mich, zieht mich an sich. Seine schmalen Hände in meinem Haar. Seine weichen Lippen auf meinen Lidern. Es ist wie eine Musik von ungeahnter Herrlichkeit. Töne offenbaren sich in Farben, überfluten mich. Mein ganzer Körper verwandelt sich. In leuchtende Musik, in klingende Farben, in tönendes Licht.

»Zirrkan«, flüstere ich, doch er verschließt meine Lippen mit seinem Mund. Wie sehr ich mich nach seinen Lippen gesehnt habe. Zart streicht sein Finger über meine Handfläche. Ich zerberste. Er und ich. Keine Zeit mehr, kein Raum. Am Himmel sind wir zwischen den Sternen.

Wir drängen zueinander, wir zittern beide und finden Halt im andern. Er kniet vor mir nieder. Ich drücke seinen Kopf in meinen Schoß. Und fühle mich weit und schön und groß. Auf meinem Mantel, unter seinem Mantel, dringt er ein in mich. Zirrkan, Zirrkan. Geliebter.

Ausgelöscht die Erinnerung an Taku, nichts ist so wie mit ihm. Zirrkan ist mein Mann, mein einziger. Wir verlieren uns im Glück und finden uns im andern. Wieder umfängt er mich. Ich bin geborgen in der Rundung, die sein Körper mir bereitet. Ich spüre mein Herz gegen seine Finger pochen.

Alles, was ich bin, fließt in ihn. Alles, was er ist, durchdringt mich.

Um uns herum bilden sich im Dunkel der Nacht immer neue Paare, vollziehen die Heilige Hochzeit nach – der Göttin zu Ehren. Doch wir, er und ich, wir lieben.

Haibe wischte sich eine Träne aus dem Augenwinkel. Dann richtete sie sich auf. Was tat sie hier! Sie träumte der Vergangenheit nach und sollte sich doch lieber auf ihre Aufgabe vorbereiten! Statt sich nach Zirrkan zu sehnen, sollte sie versuchen die Steine zu erweichen.

Es galt, die Verbindung zu den Müttern und Ahnen zu finden. Es galt, Regen herbeizuflehen. Es galt, eine Hungersnot abzuwenden.

Sie begann zu beten, murmelte halblaut alle Anrufungen, die ihr in den Sinn kamen. Doch sie spürte die Nähe der Göttin nicht, und immer wieder glitten ihre Gedanken ab. Sie hatte es ja geahnt: Sie war nicht berufen.

Schließlich – wie weit mochte der Tag inzwischen fortgeschritten sein? – tastete sie mit vorgestreckter Hand nach der Wand und bewegte sich auf Knien darauf zu. Sie stieß gegen etwas Hartes: ein Tonbecher. Sie hörte, wie er umfiel, in Scherben zerbarst. Ein Knochen kollerte davon, höhnisches Keckern.

Dann kniete Haibe dicht an einem großen Trägerstein. Sie breitete die Arme aus: Mit Mühe konnte sie seine Vorderseite umfangen, von Fuge zu Fuge. Sie drückte sich an ihn, umschloss seine leichte Rundung mit ihrem Körper, streichelte die glatte Fläche und legte ihre Wange an den kalten Stein. »Mutter«, flüsterte sie. »Mutter, hörst du mich? Mutter, wende dich mir zu! Hilf mir!«

Da war nichts, keine Zuwendung, keine Hilfe. Nur Härte. So wie damals, vor vielen Jahren …

»Mutter«, flüsterte Haibe und umarmte ihre Mutter, »bitte hilf mir! Ich kann nicht leben ohne ihn!«

Der Körper der Mutter verhärtete sich. »Nicht leben ohne ihn?«, wiederholte die Mutter. »Du kannst nicht leben mit ihm!«

Haibe ließ die Arme sinken, zuckte zurück. Warum verstand die Mutter es nicht, da sie doch sonst alles verstanden hatte? Am Morgen nach dem Heiligen Fest hatte das Entsetzen Haibe die Kehle zugeschnürt: Was habe ich getan, ich habe das Fest entweiht, statt die Heilige Hochzeit zu feiern, habe ich mich in der Liebe verloren, die Göttin wird uns alle dafür strafen! Sie hatte darüber sprechen müssen, unmöglich, diese Schuld allein zu ertragen, weinend hatte sie alles der Mutter erzählt. Und die Mutter hatte sie in die Arme genommen: Die Liebe ist eine Gabe der Göttin. Wenn es der Göttin gefallen hat, dich an ihrem Heiligen Fest die Liebe erfahren zu lassen, weshalb sollte sie dir deshalb zürnen? Hab keine Angst, meine Tochter. Freu dich daran. Und da es nun einmal so gekommen ist – genieße diese Feiertage mit deinem Zirrkan. Aber vergiss nicht, dass du bald Taku zum Mann nehmen musst!

Wie hätte sie an Taku denken sollen, da sie doch Zirrkan liebte! »Ohne Zirrkan bin ich nur ein zerbrochenes Gefäß«, sagte sie, »ein Scherbenhaufen!«

»Ach, Haibe!«, erwiderte die Mutter. »Du bist verliebt. Jede von uns versteht das! Aber Verliebtheit ist eine Sache und Heirat eine andere. Du hast die Freuden der Liebe kennengelernt, nun lernst du den Schmerz. Nur für kleine Kinder hält das Leben Geschenke bereit – umsonst. Du aber bist kein kleines Kind mehr. Für alles, was du bekommst, musst du etwas geben. Was ist eine von uns gegen das Ganze! Was sind deine Wünsche gegen das Wohl unserer Sippen! Also tu deine Pflicht!«

»Ich weiß es ja, Mutter, ich wollte meine Pflicht tun! Ich habe darum gekämpft. Aber ich kann es nicht!«

»O doch, du kannst! Deine Ehe mit Taku ist seit langem beschlossen. Zum nächsten Vollmond musst du Taku zum Mann nehmen. Zum nächsten Vollmond wird durch deine Heirat einmal mehr die Verbindung zwischen den Dala und den Koa gefestigt, für deine Generation neu der Bund der wechselseitigen Heiraten begründet. So haben unsere Mütter den Bund geschlossen und vor ihnen deren Mütter. So habe auch ich einst deinen Muga geheiratet, damit die Dala und die Koa einander beistehen in jeder Not, damit unsere Kinder im Leben vereint sind wie unsere Mütter und Ahnen im Tod.«

»Ich kann das nicht, begreif doch! Warum bist du auf einmal so hart?«

»Weil du es bist, die nicht begreifen will, Haibe! Du meinst, du könntest dich gegen die ewige Ordnung stellen, du ganz allein. Hast du die heilige Geschichte von den Urfrauen Ba und Ra vergessen?«

Wie könnte sie.

Die ganze Kindheit hatte diese Geschichte sie begleitet:

Vor den alten Zeiten und vor der heiligen Ordnung lebte einst jede Sippe für sich allein, jede Frau bestellte das eigene Feld, und jeder Mann hütete das eigene Vieh. Wenn aber ein Feuer ihr Haus verbrannte, so gingen sie zugrunde, und wenn eine Missernte kam, so verhungerten sie, und wenn eine Kuh im Sumpf versank, so hatten die Kinder keine Milch. Und sie litten große Not. Da sprach Ba zu Ra: Lass uns einen Bund gründen, dass nicht länger deine Sippe getrennt sei von meiner Sippe und dass wir uns beistehen in jeder Not. Dass wir dir Obdach geben und dir ein Haus bauen, wenn dein Haus verbrennt, und du uns nährst, wenn unsere Ernte verdirbt oder unser Vieh versinkt! Und Ra sprach: So sei es. Doch nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kinder und Kindeskinder. Und Ba sprach: So sei es. Und so wollen wir den Bund gründen: Meine Töchter sollen deine Söhne heiraten und deine Töchter sollen meine Söhne heiraten. So werden unsere Söhne die Sippen verknüpfen und den Bund bewahren. Denn ihre Treue wird ihrer eigenen Sippe gehören, ihre Liebe aber der Sippe ihrer Frau. Und Ra sprach: So sei es.

»Ich weiß doch, Mutter, dass der Bund der Dala und Koa in der heiligen Ordnung begründet ist und dass ich deswegen einen Koa heiraten muss! Meinst du, ich hätte mir das nicht selbst unzählige Male vorgehalten?! Tag und Nacht denk‘ ich nichts anderes! Und Tag und Nacht komm‘ ich zum gleichen Schluss: Ich kann weder Taku noch einen anderen Koa heiraten. Ich gehöre zu Zirrkan!«

»Zu einem Mann aus einem Dorf neun Wegstunden östlich von hier? Wenn du schon nicht begreifen willst, dass du Taku heiraten musst, so begreife wenigstens, dass du Zirrkan nicht heiraten kannst! Wie sollte Zirrkan bei dir sein und zugleich seine Pflichten bei seiner Sippe erfüllen? Er ist der einzige Bruder seiner Schwester Kugeni, er wird der Große Oheim seiner Neffen und Nichten sein! Wie sollte er bei dir schlafen und bei den Seinen arbeiten? Wie sollte er deine Kinder lieben und die seiner Schwester erziehen?«

Da war sie wieder, die Macht der Einwände. Aber sie konnte dennoch nicht von Zirrkan lassen, sie konnte es nicht. »Dann verlasse ich eben unser Haus und unser Dorf! Soll Gwinne nach dir Sippenmutter werden, soll Gwinne den Bund mit den Koa schließen! Ich gehe mit Zirrkan und lebe bei ihm!«

Da schrie die Mutter sie an.

Niemals, ihr ganzes Leben nicht, hatte Haibe ihre Mutter im Zorn schreien hören. Doch nun schnitt die rasende Stimme der Mutter sie mitten entzwei:

»Sag das nie wieder, nie! Eine Frau läuft nicht einem Mann nach! Eine Frau verlässt nicht ihre Sippe! Eine Frau lebt nicht im Haus der Mutter oder Schwester ihres Mannes! Willst du alles mit Füßen treten, was uns heilig ist?! Willst du wie eine von den Frauen der Söhne des Himmels werden, über die es heißt, sie seien ohne Einfluss und ohne Ehre und ohne Stolz?!«

Haibe löste sich von dem Stein. »Du warst sehr hart zu mir, Mutter«, murmelte sie. »Aber du hast dein Ziel erreicht. Vielleicht hätte ich dir widerstanden, wäre da nicht der Große Oheim gewesen, der sich an deine Seite stellte. Gegen seine unerbittliche Ruhe war ich wie eine Feder gegen den Wind. Ihn konnte ich nicht hassen dafür. Aber dich, dich!«

Haibe umklammerte die Bernsteinperlen der Halskette. Erst beim Tod der Mutter hatte sie begriffen, dass auch die Mutter unter dem gelitten hatte, was sie ihrer Tochter hatte antun müssen.

Haibe hatte Taku geheiratet. Acht Jahre lang hatte sie Zirrkan nicht wiedergesehen. Aber kein Tag, an dem sie nicht an ihn gedacht hätte. Vielleicht war ihre Tochter Naki deshalb Zirrkan so ähnlich geworden, dass es sie schmerzte vor Liebe.

Und jedes Mal, wenn sie sich seither mit Taku vereinte, vereinte sie sich in Wahrheit mit Zirrkan.

Taku hatte die Veränderung bemerkt – natürlich hatte er sie bemerkt –, und er hatte sich darüber gefreut. Seit dem Heiligen Fest bist du völlig verändert, hatte er glücklich gesagt, die Göttin hat dich erweckt, sodass du mich richtig lieben kannst.

Sie hatte ihn in dem Glauben gelassen: Das war das Mindeste, was sie ihm schuldete. Und wenn sie in den letzten Jahren, seit Zirrkan als Heiler von Dorf zu Dorf zog und gelegentlich auch zu ihnen kam, sich mit Zirrkan vereint hatte, hatte sie es heimlich getan. Obwohl es keine große Bedeutung hatte, wenn eine verheiratete Frau mit einem anderen Mann zusammen war, solange sie es nicht in ihrem Haus tat. Aber sie wusste, dass es Taku trotzdem kränken würde. Und kränken wollte sie ihn nicht. Denn Taku war ein guter Mann. Er war ein hervorragender Baumeister und ein treuer Freund. Vor allem aber war er ein guter Muga. Immer wieder neu erstaunte es sie, wie genau er beide Anforderungen zu erfüllen verstand: die eines Großen Oheims und die eines Mugas, wie er es fertigbrachte, den Kindern seiner Schwestern bei aller Freundlichkeit ein so ruhig bestimmter Erzieher zu sein, von ihnen Aufrichtigkeit, Fleiß und Ehrerbietung zu fordern und zu erhalten – und wenige Augenblicke später ihren eigenen Kindern der nachsichtigste Vertraute und Spielgefährte zu sein.

Sie war keine gute Mutter. Für ihre Söhne schon, aber nicht für Naki. Nachgiebiger als eine Tante war sie stets zu Naki gewesen. Wenn Mulai nicht stillschweigend für Naki die Festigkeit an den Tag gelegt hätte, die eigentlich Aufgabe der Mutter war, wo hätte das hingeführt?

Wenn Naki sie aus ihrem schmalen Gesicht mit ihren nachdenklichen hellen Augen ansah – Zirrkans Augen –, dann wurde alles in ihr weich, dann spürte sie nichts als Zärtlichkeit und Liebe. Und es gelang ihr nicht, Forderungen an Naki zu stellen oder ihr Wünsche abzuschlagen, es gelang ihr nicht, sie zurechtzuweisen, und wenn sie es doch versuchte, so wusste sie, dass ihre Blicke ihre Worte Lügen straften.

Niemals war ein Mädchen wie Naki aus der Sippe der Dala hervorgegangen. Auch Zirrkan konnte sich dem Zauber ihrer Tochter nicht entziehen. Bei jedem Besuch band er das Mädchen stärker an sich. Mehr und mehr weihte er sie in sein Wissen und in die Anfänge der Heilkunst ein.

Haibe hatte schon lange geahnt, dass Naki etwas anderes bestimmt war, als Sippenmutter der Dala zu werden. Dass Naki mehr Zugang zur unsichtbaren Welt hatte als je ein Mädchen der Dala.

Bei seinem letzten Besuch im vergangenen Jahr hatte Zirrkan es ausgesprochen: Ich glaube, die Göttin wird ihre Hand auf deine Tochter legen und sie zu ihrem Werkzeug machen. Sei es als Heilerin, sei es als Priesterin. Bis sie dorthin kommt, ist es ein schmerzhafter Weg. Aber wen die Göttin erwählt, dem hilft keine Flucht.

Haibe seufzte. Es war schwer, Naki loszulassen. Und das würde sie tun müssen, wenn es soweit war.

Doch hatte ihr die Tochter jemals gehört? In ihrem ganzen Wesen schien Naki eher zu Zirrkan zu gehören als in die Sippe der Dala.

Nie würde sie selbst vergessen, wie Zirrkan, bleich und krank vor Trauer und hilflosem Schmerz, zum ersten Mal wieder ins Dorf gekommen war und Naki gesehen hatte – und wie er sie angeblickt hatte: als sähe er einen Geist.

Ich kann es nicht fassen, hatte er ihr später gesagt, deine Tochter sieht aus wie meine Schwester als Kind, ich seh‘ Kugeni noch vor mir, als sie so jung war wie deine Naki jetzt … Er hatte geweint.

Hilflos hatte sie seine Hand gehalten, sein Haar gestreichelt. Wie sollte man trösten bei einem so furchtbaren Schmerz. Wie sollte man trösten, wenn es keine Worte mehr gab, die an das Entsetzen reichten?

Acht Jahre war das nun her. In jenem trockenen Sommer, als der Bach schon einmal versiegt war und als die Söhne des Himmels Zirrkans Dorf …

Da war etwas. Haibe lauschte. Ihr war, als hätten die Steine geschrien. Ihr etwas zugeschrien.

Nichts. Doch plötzlich, völlig unerwartet, war es da, das Grauen. Stand da wie ein Wolf, dem man unversehens zu nahe gekommen war, das Fell gesträubt, die Zähne gefletscht.

Aber es gab sich nicht zu erkennen. Ihr Herz hämmerte.

»Hüte dich, in der Raserei der Furcht zu versinken, sonst kehrst du nicht zurück!«, sagte sie laut in die Finsternis. Sie zwang sich zu ruhigem Atmen. Dann tastete sie nach der Trommel, begann sie sacht zu schlagen, wiegte den Körper im Rhythmus, sang leise. Sie sang Melodien ohne Anfang und Ende. Gleich einer Spirale wanden sie sich im immer wiederkehrenden Muster, erzählten vom Werden und Vergehen.

Sie halfen. Das Grauen zog sich zurück. Alle Lieder sang sie, die sie kannte, verlor dabei jedes Gefühl für die Zeit. Als ihr kein Lied mehr einfiel, sang sie die gleichen noch einmal. Und noch einmal.

Diese Lieder hatten ihr Leben begleitet, waren ihr vertraut, solang sie denken konnte. Einst hatte die Mutter sie immer gesungen …

Die Mutter stand am Webstuhl, arbeitete und sang. Sie, das Kind, ließ sich mit der Spindel an der Feuerstelle nieder, zupfte an der Wolle, zwirbelte sie, streckte dabei die Füße zum Feuer aus und summte mit. Tante Kjolje fiel ein und wiegte ihr Baby an der Brust. Die Stimmen verwoben sich mit dem Prasseln und Rauschen des Regens, mit dem Knistern des Feuers.

Kusine Mulai verlas Linsen, die größeren Vettern drehten gemeinsam eine Schnur, Li und Aktoll, die kleinen Brüder, spielten mit Holzklötzen, und Ritgo widmete sich dem mühsamen Durchbohren einer Steinaxt, indem er gleichförmig den Bogen der Bohrvorrichtung hin- und herzog. Nun begann auch er mitzusingen. Ritgos Stimme war die schönste.

Der Gesang endete. Eben wollte Haibe ein neues Lied vorschlagen, da ging die Tür auf. Der Muga kam herein, dicht hinter ihm Usko, der Muga von Mulai und ihren Geschwistern. Sie schüttelten sich. Wassertropfen stoben aus ihren Haaren. Sie hängten die durchnässten Mäntel über das Feuer. Haibe brachte den Breitopf vor dem herabrinnenden Wasser in Sicherheit.

»Was für ein Regen!«, sagte der Muga und legte der Mutter den Arm um die Hüfte.

Die Mutter lehnte ihren Kopf zurück an seine Schulter, ohne das Weben zu unterbrechen: »Frühlingsregen – Erntesegen!«

Der Muga küsste ihr Haar, ließ sie los, kauerte neben Ritgo nieder. »Langwierige Arbeit, was?«

Ritgo verzog das Gesicht. Er holte die Doppelaxt unter dem Bohrstab hervor, blies Sand und Steinstaub weg und zeigte sie dem Muga: »Hier! Ich bohre schon seit Tagen. Mein Oheim sagt, morgen muss es fertig sein!«

»Tja«, meinte der Muga, »wenn dein Oheim das sagt, da kann man nichts machen!«

Usko nahm Tante Kjoljes Baby auf seine Knie. »Auch!«, rief der kleine Li und streckte dem Muga die Ärmchen entgegen.

Der Muga setzte sich auf einen Schemel, hob sich Li aufs Bein und ließ ihn auf und ab hüpfen. Und dann sagte er: »Männer gibt es, Li, die reiten so auf Pferden!«

»Ferden?«, fragte Li verständnislos.

Haibe lachte. »Aber Li! Glaub doch nicht alles! Der Muga macht wieder nur Spaß!«

»Baaß?«, wiederholte Li zweifelnd. »Kein Baaß!«

»Natürlich ist es Spaß!«, warf Ritgo ein. »Pferde lassen niemanden auf ihrem Rücken reiten! Außerdem kann man ein Pferd gar nicht einfangen!«

»Hör nicht auf deine Geschwister, Li«, sagte der Muga. »Die haben keine Ahnung. Es ist kein Spaß. Es ist wahr. Es gibt sie wirklich, diese Männer, die auf Pferden reiten! Im Osten wohnen sie. Sie sprechen eine andere Sprache als wir. In ihrer Sprache nennen sie sich: Söhne des Himmels. Und die halten sich gezähmte Pferde und reiten auf ihnen.«

Die Mutter ließ den Webbaum fahren. Dumpf polterte er gegen den Rahmen des Webstuhls. »Söhne des Himmels! Ich werde es nie begreifen. Wie können Menschen so vermessen sein, sich einen Namen zu geben, der eine einzige Beleidigung für die Große Göttin ist?«

»Aber du weißt doch, dass sie sie nicht verehren, die Große Göttin, in keiner ihrer Gestalten!«, erwiderte der Muga. »Nicht als Schlange und nicht als Hirschkuh, nicht als Eule und nicht als Bärin, nicht als Vogelfrau und nicht als Sau. Sie haben Götter, die sie die Himmlischen nennen!«

Haibe öffnete stumm den Mund. Ihr Atem stockte. Plötzlich war alles fremd und unwirklich um sie. Als sei nicht mehr sie es, die hier am Feuer saß.

Die Spindel entglitt ihren kraftlosen Fingern.

Haibe erinnerte sich an das Erschrecken, das sie damals in ihrer Kindheit erfasst hatte: Nie zuvor war ihr der Gedanke gekommen, dass es andere Götter geben könnte als die Große Göttin in ihren vielen Erscheinungsformen. »Damals war mir, als würde der Boden wanken, auf dem ich stand«, sprach Haibe leise in die Dunkelheit, »der Boden, der doch bis dahin so fest und unerschütterlich gewesen war. Als ich hörte, dass es außerhalb der Gewissheit, in der ich aufgewachsen war, andere Götter gab, erfüllte es mich mit Angst und Unsicherheit. Mir ist, als wäre dies der Augenblick gewesen, in dem ich meine Unschuld verlor.«

Haibe horchte ihren Gedanken nach. Es war gut, in Worte zu fassen, was man bisher nur ungenau gespürt hatte. Langsam sprach sie weiter, wusste selbst nicht, ob sie zur Göttin sprach, zu den Müttern und Ahnen oder zu sich selbst:

»Von diesem Tag an erfasste mich eine beinahe krankhafte Neugier nach allem, was ich über diese Söhne des Himmels erfahren konnte. Und alles, was ich hörte, diente mir zu Bestätigung, dass diese Söhne des Himmels Irrsinnige waren. Ich hätte nicht weiterleben können ohne diese Sicherheit. Ich hing an den Lippen jedes Händlers, der etwas über die Söhne des Himmels zu berichten wusste, ich lauschte jedem Gespräch, das die Erwachsenen über sie führten, ich sammelte Geschichten über sie, wie andere Kinder bunte Steine sammeln. Und was waren das für Geschichten! Eine Welt, die auf dem Kopf stand.« Haibe verstummte. Warum redete sie über ihre Kindheit? Verschloss sie sich damit nicht dem, was hier im Grab geschehen sollte, geschehen musste?

Sie seufzte: Naki, so jung sie noch ist, wäre dieser Prüfung besser gewachsen als ich. Naki würde sie spüren, die Nähe der Göttin, die Nähe der Mütter und Ahnen. Ich aber war nie ein Mensch, dem sich die Tiefen der frommen Versenkung eröffnet haben. Ich war immer ein Mensch der Tat.

Doch noch hat mich ja der Hunger nicht zermürbt, noch bohrt er nur in meinem Magen. Noch quält mich der Durst nicht als Feuerbrand, noch sind mir nur Zunge und Mund trocken. Und das andere, von dem Lüre sprach? Da ist nichts anderes. Nur meine kindische Furcht vorhin. Wenn ich nur wüsste, wie spät es ist!

Sie suchte mit den Augen die Linie und das Dreieck des Lichts und fand sie nicht. Sieh an, ich habe den ersten Tag überstanden, stellte sie zufrieden fest. Nun denn, bete und leg dich schlafen!

Sie kniete nieder und sprach die Abendgebete, machte dabei die herkömmlichen Zeichen und Bewegungen. Gewöhnlich pflegte sie, erschöpft von der schweren Tagesarbeit, diese Gebete abzukürzen. Nun zog sie sie in die Länge. Doch auch das langsam gesprochene Gebet endet einmal.

Sie legte sich auf die Seite, deckte sich mit ihrem Mantel zu, rollte sich zusammen und bettete den Kopf auf den Arm. Sonst schlief sie ein, kaum dass sie lag. Heute blieb sie wach. Sie war nicht müde genug. Nicht die vertraute Schwere in den Gliedern, nicht das ruhige Gefühl eines gelungenen Tagwerkes.

Der Granitgrus, mit dem der Boden des Grabes bedeckt war, drückte ihr hart in die Seite. Ihr war kalt. Fröstelnd zog sie den Mantel über die Schultern. Warum hatte sie eigentlich kein Kissen mit ins Grab genommen? Und keine Decke?! Lüre hatte nicht gesagt, dass auch Kälte und schlechter Schlaf vonnöten seien, damit sie den Müttern und Ahnen begegnen konnte.

Sie wälzte sich auf den Rücken und verschränkte die Arme hinter dem Kopf. Der Boden war kalt. Ihr Bett jetzt daheim –

Unwillig drehte sie sich auf die andere Seite. Ihre Hand stieß an Knochen. Sie zuckte zurück, fuhr wieder in die Höhe. Mit angezogenen Beinen setzte sie sich hin und stützte den Kopf auf die Knie.

Wenn ich wenigstens Spinnrocken und Spindel hätte! Wie viel Wolle könnte ich in den vier Tagen spinnen …

Es war Schlafenszeit. Die Mutter hatte ihr längst erlaubt, die Spindel wegzulegen und sich zur Ruhe zu begeben. Sie tat es nicht. Sie blieb im Winkel des Raums der Mutter sitzen und spann Flachs, obwohl ihre Finger schon wund wurden. Denn da am Feuer war der Händler mit seinen Geschichten.

»Riesige Viehherden haben sie, die Söhne des Himmels, Ziegen, Schafe, Schweine und Rinder, vor allem Schafe und Rinder. Und dann die Pferde! Sie reiten auf Pferden, wenn sie ihre Herden durch den Wald treiben, ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Aber das andere, das habe ich nicht gesehen. Nur gehört.«

Er beugte sich vor und dämpfte die Stimme: »Männer gibt es bei denen, die sind in Wahrheit gar keine Menschen. Sie sind Wölfe, die Menschengestalt annehmen! Sie trinken Blut und begehen Gräueltaten, von denen kann ich nicht reden, nicht hier vor dem Kind …« Er warf ihr einen missbilligenden Blick zu.

»Haibe, bist du immer noch nicht schlafen gegangen?« Die Mutter drehte sich um. »Jetzt aber schnell, Kind, geh!«

Sie folgte dem Befehl nur halb, zog die Tür hinter sich nicht ganz zu, blieb lauschend stehen. »Immer erzählst du nur von den Männern der Söhne des Himmels!«, warf die Mutter dem Händler vor. »Erzähl doch mal von den Frauen!«

Dieser stieß einen seltsamen Laut aus. »Von denen gibt es nicht viel zu erzählen«, sagte er verächtlich. »Außer vielleicht, dass sie viel Zeit für das Kochen verwenden und beinahe täglich Fleischgerichte zubereiten. Und dass sie schöne Stoffe weben. Aber die verkaufen sie nicht selbst. Die Männer sind es, mit denen wir unsere Geschäfte machen. Wenn man den Frauen begegnet, so heben sie nicht den Blick und sprechen einen nicht an. Bei den Gastmählern bedienen sie, ohne selbst zu essen und ohne ein Wort zu sagen, und wenn man eine Unterhaltung mit ihnen anfangen will, läuft man Gefahr, von den Männern aus dem Haus geworfen zu werden.«

Die Mutter lachte. »Ach geh, du willst mich auf den Arm nehmen! Die Sippenmutter muss dich doch wenigstens in ihrem Haus willkommen geheißen und das Brot mit dir gebrochen haben!«

»Bei denen gibt es keine Sippenmutter, nur einen Mann, der der Sippe vorsteht, den alle fürchten und dem alle gehorchen, und es ist nicht ihr Haus, sondern seines!«

Haibe schüttelte den Kopf. Wie lang hatte sie nicht mehr an diese alten Geschichten gedacht. Doch gewöhnlich hatte sie ja auch nicht die Zeit, vor sich hin zu träumen.

Wenn der Schlaf sie sowieso floh, konnte sie auch weiterträumen.

Der Raum der Mutter überfüllt. Dicht gedrängt saßen sie um die Feuerstelle, die Mutter und die Tanten, die Oheime und die Mugas, die Geschwister, Kusinen und Vettern, auch einige Frauen der Koa. Und der Händler, der im Haus der Mutter zu Gast war und auf dessen Neuigkeiten jeder gespannt war. Sie aßen ein Festmahl, bei dessen Zubereitung sie selbst geholfen hatte und von dem sie jeden Bissen genoss: zum Weizenbrot Linsensuppe mit Räucherspeck, dann eine Gerstengrütze mit Wassernusssamen, Kräutern, Gemüsen und kleinen Flusskrebsen und schließlich honiggesüßtes Apfelmus mit gekochten Preiselbeeren, Haselnüssen und schaumig gerührter Sahne.

Der Händler bedankte sich bei der Mutter wortreich für die Gastfreundschaft. Dann sagte er: »Ich will euch etwas zeigen, was ihr wohl noch nie gesehen habt. Oder ist einer unter euch, der schon einmal eine Axt der Söhne des Himmels in Händen gehalten hat?«

Alle gaben ihrer Neugier Ausdruck. Der Händler holte mit wichtiger Geste aus seinem Korb eine Axt hervor und zeigte sie herum. Besonders die Männer wogen die Axt in der Hand und prüften die glatt geschliffene Steinklinge. Endlich kam die Reihe an Haibe.

Die Axt war schwer. Aber längst nicht so schön wie die Doppelaxt des Großen Oheims, deren beide Schneiden wie zwei Halbmonde geformt waren: der zunehmende Mond und der abnehmende. Keines Blickes hätte sie diese fremde Axt gewürdigt, wenn es nicht eine Axt der Söhne des Himmels gewesen wäre.

Sie hielt sie noch immer. Da sagte der Große Oheim: »Eine seltsame Axt. Ohne jeden tieferen Sinn. Wie soll sie taugen, ein Tier für das heilige Opfer zu töten?«

Haibe blickte von der Axt auf, zum Oheim und dann zum Händler. Dieser machte ein merkwürdiges Gesicht und erwiderte: »Dafür ist sie nicht gedacht, diese Axt. Es ist eine Waffe der Söhne des Himmels, geschaffen nur für einen Zweck: einem Mann den Schädel damit einzuschlagen. Und dafür taugt sie sehr gut. Vor allem in der Hand eines Kriegers, der sich seit frühester Jugend darin geübt hat!« Haibe ließ die Axt fallen, starrte auf ihre Hände. Auf einmal zitterte sie. Im Raum war es totenstill.

Haibe drängte sich durch die Reihe der anderen, drängte sich an die Mutter. Die Mutter legte die Arme um sie, drückte sie an sich und gewährte ihr die Sicherheit und den Schutz, die nur sie gewähren konnte. Dicht an Haibes Ohr sagte sie leise: »Du musst dich nicht fürchten, Liebes! Sie sind weit im Osten, die Söhne des Himmels. Niemals werden sie über das große Moor und den See und die Sandberge kommen bis in unser Land!«

Haibe schüttelte den Kopf. »Ach Mutter, du hast dich getäuscht! Oder hast du nur mich getäuscht? Wolltest du eine Last von einer Kinderseele nehmen, weil diese zu schwach war, sie zu tragen? Zirrkan und die alte Priesterin müssen sie tragen. Und wenn noch Frauen leben sollten aus ihrem Dorf, wenn Kugeni noch lebt, dann die erst recht! Sie sind nicht im Osten geblieben, die Söhne des Himmels! Das große Moor und der See haben sie nicht aufgehalten! Nur die Sandberge trennen uns noch von ihnen. Nur die Sandberge, da hattest du recht, die Sandberge halten sie auf.« Sie brach ab. Sie konnte es nicht aussprechen, nicht hier in der Finsternis.

Aber nie würde sie vergessen, wie Zirrkan nach der langen Trennung so furchtbar verändert in ihr Dorf gekommen war und davon berichtet hatte, dass er seine Mutter zu den Heiligen Steinen begleitet und bei seiner Heimkehr das Dorf seiner Sippe zerstört vorgefunden hatte: eine Stätte grauenhafter Verwüstung. Nicht ein Haus hatte mehr gestanden – nur verbrannte Trümmer. Nicht ein Mensch hatte mehr gelebt – nur erschlagene, durchbohrte oder verkohlte Leichen von Männern und Kindern.

Nicht ein Überlebender, der berichten konnte, was geschehen war. Aber die unmissverständliche Sprache der Spuren, und in der Eiche am Dorfplatz eine blutige Streitaxt der Söhne des Himmels: höhnisches Zeichen ihrer triumphierend eingestandenen Tat.

Zirrkan hatte kaum sprechen können, als er erzählte, dass er die Kinder seiner Frau und die seiner Schwester mit gespaltenem Schädel oder erwürgt vorgefunden habe. Seine Frau und seine Schwester aber habe er nicht gefunden – nicht eine Frau, nicht ein junges Mädchen.

Später hatten sie erfahren, dass Zirrkans Dorf nicht das einzige gewesen sei. Dass noch mehrere östlich der Sandberge gelegene Dörfer auf die gleiche grauenerregende Art überfallen worden seien, damals vor acht Jahren während der großen Trockenheit –

Da war etwas, ein halber Gedanke.

Sie müsste ihn nur zu sich heranziehen. Aber sie war so müde.

Zirrkan, Geliebter, wo bist du? Welch schreckliches Unheil, und für mich war es der Anfang vom Glück. Wäre deine Familie nicht gemordet worden, so wärest du damals nicht zu mir gekommen, um bei mir Trost zu suchen. Was wäre ich ohne deine Liebe. Ich sollte so nicht denken, es ist schlecht von mir. Zirrkan, warum hast du nicht Abschied von mir genommen? Deine Mutter hat dich weggeschickt. Was ist das für eine Reise, von der ich nichts wissen darf, nicht einmal ich –

Sie ließ sich zur Seite gleiten und schlief ein.