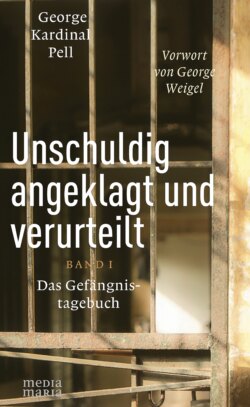

Читать книгу Unschuldig angeklagt und verurteilt - George Kardinal Pell - Страница 5

EINLEITUNG VON GEORGE WEIGEL

ОглавлениеDieses Gefängnistagebuch hätte niemals geschrieben werden dürfen.

Dass es dennoch geschrieben wurde, zeugt von Gottes Gnade, die es inmitten von Niedertracht, Bosheit und Ungerechtigkeit vermag, Einsicht, Großmut und Güte hervorzubringen. Und dass etwas so Schönes daraus entstanden ist, zeugt von der christlichen Gesinnung, die seinen Verfasser, George Kardinal Pell, prägt.

Wie und warum es dazu kam, dass der Verfasser mehr als 13 Monate lang wegen Verbrechen im Gefängnis war, die er nicht begangen hatte und gar nicht hätte begehen können, ist eine andere, weit weniger erbauliche Geschichte. Gleichwohl wird eine Kurzfassung dieser skandalösen Geschichte Ihnen für das, was Sie zu lesen im Begriff sind, den nötigen Hintergrund liefern – einen Hintergrund, vor dem sich noch deutlicher abzeichnen wird, wie bemerkenswert dieses Tagebuch ist.

Am 7. April 2020 fällte der High Court von Australien1 in der Sache Pell vs. The Queen ein einstimmiges Urteil, das den vorangegangenen Schuldspruch aufhob und in einen Freispruch verwandelte. Damit wurde sowohl die unverständliche Verurteilung von Kardinal Pell wegen »lange zurückliegender Fälle von sexuellem Missbrauch« als auch die nicht weniger rätselhafte, mit 2:1 Stimmen gefällte Entscheidung eines Berufungsgerichts im australischen Bundesstaat Victoria, an diesem Fehlurteil festzuhalten, aufgehoben. Der Spruch des Obersten Gerichtshofs befreite einen Unschuldigen aus der ihm zu Unrecht auferlegten Haft, gab ihn seiner Familie und seinen Freunden zurück und ermöglichte es ihm, seine wichtige Arbeit in der katholischen Kirche und für sie wiederaufzunehmen.

Wer die Sache Pell vs. The Queen aus der Nähe beobachtet hat, weiß, dass dieser Fall niemals hätte vor Gericht verhandelt werden dürfen. Bei den polizeilichen Ermittlungen, die zu den Beschuldigungen gegen Kardinal Pell geführt hatten, wurde im Trüben gefischt und es wurden fadenscheinige Ergebnisse zutage gefördert. Die Richterin, die die Verhandlung zur Beweisaufnahme (das australische Pendant zu einem Geschworenengericht)2 leitete, stand unter immensem Druck, eine Reihe von Anklagepunkten zuzulassen, die – wie sie selbst wusste – überaus schwach waren. Als der Fall dann verhandelt wurde, brachten die Staatsanwälte keinerlei Beweise dafür vor, dass das vermeintliche Verbrechen überhaupt begangen worden war, und stützten ihre Argumentation einzig und allein auf die Aussage des Klägers – die sich mit der Zeit als unstimmig und zutiefst fragwürdig erwies. Es gab keine erhärtenden Beweise und keine Zeugen, die die Vorwürfe bestätigten.

Im Gegenteil: Diejenigen, die zur Zeit der angeblichen Straftaten, zwei Jahrzehnte zuvor, in der Kathedrale von Melbourne anwesend gewesen waren, beharrten unter Eid und im Kreuzverhör darauf, dass sich die Ereignisse unmöglich so hatten zutragen können, wie der Kläger sie darstellte. Weder der zeitliche Rahmen, den die Staatsanwaltschaft bei der Schilderung des vermeintlichen Missbrauchs angab, noch die Beschreibung der Kathedral-Sakristei, wo dieser stattgefunden haben sollte, ergaben irgendeinen Sinn. Die Staatsanwaltschaft unternahm keinen ernsthaften Versuch, diese umfangreichen Aussagen zugunsten des Kardinals zu entkräften. Zudem wurde die schiere Unmöglichkeit, dass das, was angeblich geschehen sein sollte, wirklich geschehen war, später von objektiven Beobachtern und Kommentatoren – auch solchen, die zuvor keinerlei Sympathien für Kardinal Pell gehegt hatten, und einem, der zu seinen härtesten Kritikern zählte – bestätigt.

Der Fall Pell vs. The Queen wurde ferner derart verhandelt, dass gravierende Zweifel daran aufkamen, ob die Behörden in Victoria sich wirklich an solche elementaren Grundsätze des im angelsächsischen Raum geltenden Strafrechts wie die Unschuldsvermutung oder die Pflicht des Staates gebunden fühlten, die Anklage »über jeden vernünftigen Zweifel hinaus« zu beweisen. Was das betrifft, hat Mark Weinberg, der Richter, der das Urteil des Berufungsgerichts im August 2019 nicht mittrug, einen entscheidenden juristischen Punkt ins Feld geführt, als er die Begründung seiner Kollegen, die an Kardinal Pells Verurteilung festhielten, auseinanderpflückte: Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch Weinbergs Kollegen am Berufungsgericht hätten jede nur mögliche Verteidigungsstrategie dadurch unterlaufen, dass sie die Glaubwürdigkeit des Klägers zum Dreh- und Angelpunkt des gesamten Falls machten. Aufgrund dieses Glaubwürdigkeitskriteriums war es weder erforderlich zu beweisen, dass wirklich ein Verbrechen geschehen war, noch mussten die Beschuldigungen erhärtet werden. Es kam einzig und allein darauf an, dass der Kläger aufrichtig wirkte. Das aber war nach den Maßstäben der jahrhundertealten Tradition des Common Law3 keine seriöse juristische Beweisführung, sondern eine Geltendmachung von Gefühlen oder sogar von Gefühlsduselei – die aber niemals den Ausschlag dafür hätten geben dürfen, einen Mann eines abscheulichen Verbrechens für schuldig zu befinden und ihn um seinen guten Ruf und seine Freiheit zu bringen.

Als sich Juristen und altgediente Rechtsexperten in Australien mit dem außerordentlichen, 200 Seiten starken Minderheitenvotum von Richter Mark Weinberg nach dem Berufungsverfahren auseinandersetzten und als die im Fall Pell verhängte Nachrichtensperre aufgehoben wurde und sich zeigte, auf welch schwachen Füßen die Sache der Anklage stand, war die wachsende Besorgnis der Menschen, die sich Gedanken machten – die zunehmend davon überzeugt waren, dass hier ein schweres Unrecht geschehen war –, nicht nur in Melbourne, sondern auch noch Tausende Meilen entfernt zu spüren. Diese Besorgnis hat sich möglicherweise auf die Entscheidung der höchsten gerichtlichen Instanz, des Obersten Gerichtshofs von Australien, ausgewirkt, eine weitere Berufung (der nicht hätte stattgegeben werden müssen) zuzulassen.

Ähnliche Bedenken regten sich offenbar unter den Richtern des Obersten Gerichtshofs während des strengen Verhörs des Generalstaatsanwalts im Zuge der Berufungsverhandlung im März 2020. Dieses zweitägige Unterfangen machte erneut deutlich, dass die Staatsanwaltschaft nichts vorzubringen hatte, was dem Kriterium einer über jeden vernünftigen Zweifel hinaus erwiesenen Schuld gerecht geworden wäre; dass die Geschworenen beim Wiederaufnahmeverfahren gegen den Kardinal (das stattfand, weil die Geschworenen sich im ersten Verfahren nicht einig geworden waren) zum zweiten Mal ein fragwürdiges und de facto unhaltbares Urteil gefällt hatten und dass die beiden Richter vom Victoria Supreme Court4, die an diesem Urteil festhielten (einer der beiden verfügte übrigens über keinerlei strafrechtliche Erfahrung), schwere Fehler von der Art gemacht hatten, wie sie ihr Kollege, Richter Mark Weinberg, später in seinem Minderheitenvotum beschreiben sollte.

Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofes, Kardinal Pell freizusprechen und aus der Haft zu entlassen, war mithin sowohl gerecht als auch begrüßenswert. Die Frage, wie all dies einem der angesehensten Bürger Australiens widerfahren konnte, bedarf hingegen noch der Klärung.

Die feindselige öffentliche Stimmung, die Kardinal Pell insbesondere in seinem heimatlichen Bundesstaat Victoria entgegenschlug, erinnerte an das vergiftete Klima im Kontext der Dreyfus-Affäre im Frankreich des ausgehenden 19. Jahrhunderts. 1894 führte ein Gemisch aus politischer Rohheit, Begleichung von alten Rechnungen, korrupten Beamten, einer fanatischen Presse und massiven religiösen Vorurteilen dazu, dass ein unschuldiger französischer Armeeoffizier jüdischer Abstammung, Hauptmann Alfred Dreyfus, des Verrats für schuldig befunden und verurteilt wurde. Dreyfus wurde aus der Armee entlassen und zur Verbannung und Inhaftierung auf der Teufelsinsel, einer übel riechenden Hölle vor der Küste von Französisch-Guyana, verurteilt. Natürlich kann man das Melbourne Assessment Prison5 und Her Majesty’s Prison Barwon, die beiden Anstalten, in denen George Pell inhaftiert war, nicht mit der Teufelsinsel vergleichen. Doch im Grunde waren die Faktoren, die bei Alfred Dreyfus’ ungerechter Verurteilung und bei dem widerlichen öffentlichen Klima in Victoria während der mehrjährigen Hexenjagd auf Pell eine Rolle spielten, in großen Teilen identisch.

Die Polizei von Victoria, die schon damals wegen des Verdachts der Inkompetenz und Korruption unter Beobachtung stand, suchte mühsam nach »Beweisen« für Verbrechen, von denen bis dato niemand behauptet hatte, dass sie überhaupt begangen worden waren, und manche glauben, dass die Ermittlungen gegen George Pell für sie eine willkommene Gelegenheit war, von ihren eigenen Problemen abzulenken. Die lokale und nationale Presse ließ – abgesehen von einigen wenigen rühmlichen Ausnahmen – die Maske der journalistischen Integrität und Fairness fallen und lechzte nach Kardinal Pells Blut. Der Mob, der während der Verhandlungen das Gerichtsgebäude belagerte, hob professionell gedruckte Anti-Pell-Plakate in die Höhe, die irgendjemand bezahlt haben muss. Und die Australian Broadcasting Corporation6 – ein mit Steuergeldern finanzierter öffentlich-rechtlicher Sender – führte einen antikatholischen Propagandafeldzug, wie man ihn sich primitiver kaum vorstellen kann, und brachte eine Flut von diffamierenden Beiträgen über Kardinal Pell (von denen einer just während der Beratungen des Obersten Gerichtshofes ausgestrahlt wurde).

Dass in einer derart aufgeheizten Situation ein unvoreingenommenes Geschworenengericht unbeeindruckt seiner Arbeit nachgehen konnte, ist kaum vorstellbar und vielleicht sogar unmöglich. Doch das Gesetz in Victoria erlaubte es Kardinal Pell nicht, ein rein richterliches Verfahren ohne die Geschworenen zu beantragen. Und so ähnelte etwas, das eigentlich ein nüchternes Gerichtsverfahren hätte sein sollen, am Ende einem in Zeitlupe und mit juristischen Mitteln ausgeführten politischen Mord.

Man braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass einige der an der Verfolgung von George Pell beteiligten Personen genau dies beabsichtigt hatten.

Während seines Martyriums war Kardinal Pell, wie dieses Tagebuch beweist, ein Vorbild an Geduld und tatsächlich auch ein Vorbild in seiner priesterlichen Wesensart. Er wusste, dass er unschuldig war und das machte ihn selbst in der Haft zu einem freien Mann. Und er nutzte diese Zeit – zu ausgedehnten Exerzitien, wie er es nannte –, um seinen vielen Freunden überall auf der Welt Mut zuzusprechen und ein ohnehin schon intensives Leben des Gebets, der Studien und des Schreibens noch zu intensivieren. Nun, da er wieder die heilige Messe feiern kann – was ihm mehr als 100 Tage lang verwehrt war –, hege ich keinerlei Zweifel daran, dass Kardinal Pell die Bekehrung seiner Verfolger und die Reform der Justiz in seinem geliebten Heimatland als Anliegen in seine Gebete einschließt.

Als Bürger der Vatikanstadt war Kardinal Pell gesetzlich nicht dazu verpflichtet, seine Arbeit in Rom aufzugeben und nach Australien zurückzukehren, um dort vor Gericht zu erscheinen. Dennoch kam ihm nie der Gedanke, sich auf seine diplomatische Immunität zu berufen. Er war entschlossen, seine Ehre und die Ehre der australischen Kirche zu verteidigen, an deren Spitze er sich selbst jahrelang gegen die Verbrechen und Sünden des sexuellen Missbrauchs (und in vielen anderen Belangen) eingesetzt hatte. George Pell setzte auf die grundsätzliche Fairness seiner Landsleute.

Der Oberste Gerichtshof gab ihm im letztmöglichen Moment recht.

Das Gefängnistagebuch von George Kardinal Pell beweist, dass durch die Entscheidung des höchsten australischen Gerichts ein Mann in die Freiheit entlassen wurde, der nicht gebrochen werden konnte: ein Mann, dessen lebensprühender christlicher Glaube ihn auch unter außergewöhnlichem Druck nicht wanken ließ. Während seiner Promotionsstudien Ende der 1960er-Jahre in Oxford hatte der junge Priester George Pell reichlich Gelegenheit, das treue Zeugnis von Thomas Morus und John Fisher zu erwägen, die unter allergrößtem Druck ihre Standhaftigkeit bewiesen haben. Er konnte damals nicht ahnen, dass auch er ein Opfer von Verleumdungen, öffentlichen Verunglimpfungen und ungerechter Inhaftierung werden sollte. Doch genau wie Thomas Morus und John Fisher setzte George Kardinal Pell sich für die Wahrheit ein im Vertrauen darauf, dass die Wahrheit in des Wortes tiefster und menschlichster Bedeutung frei macht.

Das Tagebuch, das Sie nun lesen werden, zeigt anschaulich, dass der Weg zu dieser Freiheit voller Licht ist.7

George Weigel ist Distinguished Senior Fellow am Ethics and Public Policy Center in Washington und dort Inhaber des William-E.-Simon-Lehrstuhls für Katholische Studien. Sein 27. Buch, »Der nächste Papst: Das Amt des Petrus und eine missionarische Kirche«, ist 2020 beim Media Maria Verlag erschienen. Kardinal Pell und er sind seit 1967 befreundet.