Читать книгу Ruanda - Gerd Hankel - Страница 10

1.1 Ferne Verbrechen und Formen des legitimen Umgangs damit

ОглавлениеSich über das Verhältnis von Verbrechen, die in anderen Ländern begangen werden, und über unsere angemessene Reaktion darauf Gedanken zu machen, legt nahe, mit Immanuel Kant zu beginnen. In seiner 1795 erschienenen Schrift »Zum ewigen Frieden« findet sich die folgende Passage:

»Da es nun mit der unter den Völkern der Erde einmal durchgängig überhand genommenen (engeren oder weiteren) Gemeinschaft so weit gekommen ist, daß die Rechtsverletzung an einem Platz der Erde an allen gefühlt wird: so ist die Idee eines Weltbürgerrechts keine phantastische und überspannte Vorstellungsart des Rechts, sondern eine notwendige Ergänzung des ungeschriebenen Kodex sowohl des Staats- als Völkerrechts zum öffentlichen Menschenrechte überhaupt und so zum ewigen Frieden, zu dem man sich in der kontinuierlichen Annäherung zu befinden nur unter dieser Bedingung schmeicheln darf.«3

Die Passage steht am Ende des dritten und letzten der Definitivartikel, die einen dauerhaften Frieden gewährleisten sollen, und sie steht dort ziemlich unvermittelt. Überschrieben ist der Artikel mit »Das Weltbürgerrecht soll auf Bedingungen der allgemeinen Hospitalität eingeschränkt sein«, und in dieser Formulierung ist er die nach Kant logische Folgerung aus den kritikwürdigen Zuständen im europäischen Kolonialismus. Zwar habe »ursprünglich aber niemand an einem Orte der Erde zu sein mehr Recht […] als der andere«, doch hätten europäische Nationen ihr Besuchsrecht bei fremden Ländern und Völkern auf schreckliche Weise missbraucht, da der Besuch durchweg zu einer Eroberung geworden sei, die allerlei Übel gezeitigt habe.4 Begleitet worden seien die Verstöße gegen das Hospitalitätsrecht von einer selbstgerechten Arroganz der Eroberer,5 wobei – das sagt Kant nicht, muss aber aus Gründen der inhaltlichen Verbindung zur zitierten Textpassage gedanklich hinzugefügt werden – das eine wie das andere umso schärfer ins Auge fällt, als sich im Rahmen der kolonialen Expansion eine globale öffentliche Sphäre herausgebildet hat, in der derartige Missstände bekannt gemacht werden können. Die Welt ist enger zusammengerückt, eine »im Entstehen begriffene Infrastruktur der Nachrichtenübermittlung« führt dazu, dass Rechtsverletzungen nicht nur mitgeteilt werden können, sondern die europäischen Bevölkerungen darüber hinaus mit den Entrechteten mitzufühlen in der Lage sind.6

In der Welt des ausgehenden 18. Jahrhunderts war dies eine naturgemäß utopische Vision. Ein Weltbürgerrecht über die kommunikative Kraft des wechselseitigen Wissens zu konstruieren, in diesen Kontext auch eine wachsende Beachtung von Menschenrechten zu stellen und aus beidem die beständige Annäherung an einen sich ausbreitenden Friedenszustand zu folgern, weist weit über den damaligen Status quo hinaus. Noch waren die Staaten die einzigen Rechtssubjekte, war ihre Souveränität nach innen ein Freibrief für den Umgang mit der eigenen Bevölkerung, wie ihre Souveränität nach außen dem Machtstreben freien Lauf ließ, einschließlich des Rechts der freien Kriegführung. Dass Menschen Individuen mit auch völkerrechtlich zu beachtenden Rechten sind, dass eine Verletzung dieser Rechte zugleich eine Verletzung fundamentaler Normen darstellt, auf die, eben weil sie die »öffentlichen Menschenrechte« betreffen, reagiert werden muss, war eine Vorstellung, die sich keineswegs in der Realität spiegelte.7 Und daran sollte sich auch bis weit in das 20. Jahrhundert hinein nichts ändern.

Mittlerweile umfasst die durch die Änderung im 20. Jahrhundert angestoßene Entwicklung schon viele Jahrzehnte. Wenn auch der Staat immer noch das primäre Völkerrechtssubjekt ist, so ist der individuelle Mensch ihm längst nicht mehr schutzlos ausgeliefert. Er hat ganz im Gegenteil insofern ebenfalls den Status eines Völkerrechtssubjekts erhalten, als eine Reihe von Völkerrechtsverträgen Staaten zur Beachtung der Menschenrechte verpflichten, deren wichtigste gewohnheitsrechtliche und sogar zwingend verpflichtende Rechtskraft haben. Um seine Ansprüche gegen die rechtsverletzende Staatsmacht durchzusetzen, kann das Individuum heute vor internationalen Instanzen rechtliche Schritte unternehmen und erforderlichenfalls Klage einreichen, es kann aber auch wegen der Verletzung internationaler Normen namentlich aus dem Bereich des Völkerstrafrechts vor Gericht gestellt und verurteilt werden.8 Beides zusammen hat aus den Rechten, die dem Menschen kraft seiner Menschheit zustehen (ob unmittelbar wie beim Recht der Menschenrechte oder, wegen seiner anderen Zielrichtung, mittelbar wie beim humanitären Völkerrecht) eine immer präzisere Kategorie für rechtliches und politisches Handeln gemacht. Menschenrechte haben eine universelle Evidenz gewonnen,9 die den ihr zugrunde liegenden normativen Bestand im Staats- und Völkerrecht zu einem öffentlichen Menschenrecht im Sinne Kants vereint. Und was den »ewigen Frieden« anbelangt, der unter diesen Umständen näher rücken soll, so ist tatsächlich festzustellen, dass die Welt in den zurückliegenden Jahrzehnten friedlicher geworden ist. Gefühlt mag es eine Zunahme an Kriegen und kriegerischen Auseinandersetzungen gegeben haben, faktisch ist jedoch die Zahl zwischenstaatlicher und innerstaatlicher bewaffneter Konflikte teilweise deutlich zurückgegangen.10

Da somit alle Folgerungen der Kant’schen Beobachtung eingetreten sind, bedeutet dies im Umkehrschluss, dass aus aktueller Sicht auch die Voraussetzung zutreffend sein muss: eine Rechtsverletzung an einem Platz der Erde wird an allen gefühlt. Der Terminus »Rechtsverletzung« stellt dabei klar, dass Voyeurismus als alleiniges Motiv für die Entstehung des Gefühls ausscheidet (die menschliche Natur sollte nicht zu sehr überfordert werden). Es muss auch ein Recht verletzt worden sein, das als fundamental empfunden wird, und zwar als so fundamental, dass sich über alle Kulturgrenzen hinweg mühelos die Überzeugung bildet »Hier ist etwas geschehen, was nicht hätte geschehen dürfen«. Ins materielle Recht übertragen bedeutet das: Verbrechen sind begangen worden, die die normativen Grundfesten der Welt erschüttern, die aufgrund ihrer Schwere jeden Menschen betreffen und darum, wie es in der Präambel zum Römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs heißt, »die internationale Gemeinschaft als Ganzes berühren«.11 Die Art dieser Verbrechen ergibt sich aus der Auflistung im Römischen Statut (Artikel 5), es sind das Verbrechen des Völkermords, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und das Verbrechen des Angriffskrieges.

Damit kann an dieser Stelle festgehalten werden: Der aktuelle Rechtszustand scheint die Beobachtung Kants zu beglaubigen. Deren Plausibilität ist derart, dass nicht erkennbar ist, mit welchen durchschlagenden Argumenten (die hauptsächlich der Schule des politischen Realismus entstammen) sie angegriffen und beseitigt werden kann.12 Die Existenz machtpolitischer Realitäten und fragwürdiger Allianzen ändert nichts daran, dass es weltweit einen Mindestbestand gemeinsamer Rechtsüberzeugungen mit einem strafbewehrten Schutz gibt. Von den 193 UN-Mitgliedstaaten sind 124 dem Römischen Statut beigetreten, weitere 28 haben das Statut unterzeichnet, stimmen folglich seinem Inhalt zu und planen einen Beitritt. Und die 41 Staaten, die das Statut bislang noch ablehnen (Stand: März 2016), verweisen zur Begründung nicht etwa auf ihre Opposition gegen den bestimmten Taten unterstellten Unrechtshalt, sondern sie befürchten eine zu große Beschneidung ihrer nationalen Souveränität, sollten eigene Staatsangehörige vor dem Internationalen Strafgerichtshof erscheinen müssen. Im Ergebnis heißt das, de lege lata machen das Völkerrecht und, dadurch beeinflusst, das einzelstaatliche Recht massive Rechtsverletzungen »an allen Plätzen« der Welt fühlbar.

Wie aber kann das, was theoretisch möglich ist, in die Praxis umgesetzt werden? Wie – und mit welcher Folge – kann und soll eine Rechtsverletzung von der internationalen öffentlichen Meinung wahrgenommen werden? Was sind also, um die Überschrift dieses Abschnitts noch einmal aufzugreifen, Formen des legitimen Umgangs mit fernen Verbrechen?

Eine nahe liegende Antwort dürfte lauten: Sie müssen zunächst einmal publik gemacht werden. Ohne Informationen über das Geschehene ist dessen Einordnung und Bewertung nicht möglich. Ein klassisches und vielleicht auch erstes Beispiel hierfür ist die Berichterstattung des britischen Korrespondenten William Howard Russell von den größeren Kriegsschauplätzen des 19. Jahrhunderts. In die zeitgenössische Berichterstattung, die, militärischen oder patriotischen Interessen gehorchend, auch an Massakern nichts Anstößiges fand, sofern sie den proklamierten Kriegszielen dienten, mischte sich bei ihm ein deutlicher Ton der Entrüstung über den Einsatz zügelloser Gewalt. »Sowie die aufständischen Sepoys und all jene, die tatsächlich die Waffe gegen uns erhoben haben, bestraft worden sind«, schrieb er 1858 über die Bekämpfung des indischen Aufstands in der Times, »muß das rücksichtslose Blutvergießen aufhören – sollen die aufgebrachten Zivilisten Britisch-Indiens sagen, was sie wollen. Das Bedürfnis nach Gerechtigkeit, gar Vergeltung muß nach einer gewissen Zeit gestillt sein. […] ganze Distrikte zu bestrafen, weil dort Missetaten verübt wurden oder weil feindliche Truppen dort ihr Lager errichtet haben, ist ebenso ungerecht wie unklug.«13

Was vorher bildlich transportiert worden war – man denke an die Darstellung der unerbittlichen Dynamik von Kriegsgewalt in den Radierungen Jacques Callots oder der sadistischen Grausamkeiten einer entfesselten Soldateska in den Zeichnungen Francisco de Goyas –14 hat Russell in eine sprachliche Botschaft gekleidet, die, wahrheitsgemäß und um den eigenen moralischen Standpunkt besorgt, ein möglichst großes Lesepublikum erreichen wollte. Seitdem hat es eine zunehmend engere Verbindung zwischen verbalen und visuellen Formen der Berichterstattung über entferntes Geschehen gegeben, das als eklatant normwidrig empfunden wurde. Während des Ersten Weltkriegs noch durch Text und Foto, während des Zweiten Weltkriegs schon durch Film und kommentierenden Text, in den folgenden zwischen- und binnenstaatlichen Kriegen durch einen technisch immer ausgefeilteren medialen Mix – Rechtsverstöße wurden mitgeteilt beziehungsweise angeprangert (von der jeweils anderen Kriegspartei), Bewertungen wurden nahe gelegt beziehungsweise vorgegeben.15 Inzwischen scheint es so zu sein, dass die bloße Textmitteilung entsprechende bildhafte Assoziationen freisetzt, wie umgekehrt auch rein bildliche Darstellungen einen entsprechend eindeutigen Text zu erzählen vermögen. Fast könnte man sagen, der zeitgenössische Mensch erkennt ein Verbrechen, wenn er es sieht oder wenn er von ihm hört. Vermutlich kann auch unterstellt werden, dass er um die subjektive Beeinflussbarkeit der Informationsübermittlung weiß (von der technischen ganz zu schweigen). Doch selbst wenn Propagandazwecke verfolgt oder nach der Devise »If it bleeds, it leads« das Verlangen nach Schauergeschichten befriedigt werden, schon die Veröffentlichung derartiger Informationen sind, abgesehen von den seltenen Fällen ihrer puren Erfindung, Referenzzeichen stattgefundener Gewalt, zumindest aber Spuren einer tödlichen Realität.16 Das trifft im Übrigen auch auf die Fälle zu, in denen zu oberflächlich berichtet wird, weil der Beobachtungspunkt zu weit vom Geschehen entfernt liegt. Den afrikanischen Kontinent von hauptsächlich drei Standorten aus (Kairo, Nairobi, Johannesburg respektive Kapstadt) journalistisch zu betreuen, birgt leicht die Gefahr in sich, reale Handlungsabläufe, die sich in großer Entfernung von dort an entlegenen Orten abspielen, nicht richtig zu erfassen.17 Aus der Welt ist das tatsächliche Geschehen aber dennoch nicht, es wartet gewissermaßen nur auf seine vollständige Erfassung und Bekanntgabe.

Die Reporterin Janine di Giovanni, die in den vergangenen zwanzig Jahren aus vielen Krisengebieten berichtet hat, bemerkte vor einiger Zeit zu ihrem Berufsverständnis: »Ich glaubte damals (und tue es gelegentlich noch heute), dass das, was man schreibt oder fotografiert oder filmt, manchmal einen Menschen erreicht und etwas bewirkt.«18 Damals, als sie noch uneingeschränkt an ihre Arbeit glaubte, das war 1993, das Jahr, in dem der Bosnienkrieg noch grausamer wurde und sie darüber berichtete. Seitdem ist der eigene Blick auf die Arbeit nüchterner geworden, ohne dass sich jedoch Resignation breit gemacht hätte. Die Hoffnung, gehört zu werden, eine Reaktion hervorzurufen, besteht noch, wenn auch nicht mehr fortwährend. Und so gesehen bewegt sie sich auf der Höhe der Möglichkeit, etwas zu bewirken, die eben auch keine laufend existierende Gewissheit ist. Echte Empfindung, »wirkliche Leidenschaft, die zu Taten aufrüttelt«, stellen sich nicht von allein ein. Sie bedürfen eines gelungenen Anstoßes.19

Damit komme ich zu einer weiteren Antwort auf die oben gestellte Frage nach dem legitimen Umgang mit fernen Verbrechen. Die Nachricht von ihnen sollte auf eine Weise in die Welt gesetzt werden, die über das Erkennen der Nachricht hinaus sinnvolle Konsequenzen möglich macht. »Making Sense of Mass Atrocity« lautet der Titel eines Buches, das sich mit solchen Konsequenzen beschäftigt.20 Angesichts des Leids der Opfer mag das beinahe brutal-nüchtern und instrumentell klingen, nichtsdestoweniger trifft es den Kern dessen, worum es geht. Wiedergutmachen, wie es der einschlägige englische Begriff »reparation« nahe legt,21 lässt sich das erlittene Leid nicht mehr. Menschen sind getötet oder verletzt worden, das ist Teil der Realität und kann nicht ungeschehen gemacht werden. Allerdings hätte es nicht geschehen dürfen, und das als Handlungsaufforderung zu registrieren ist die Aufgabe der Institutionen, die stellvertretend für alle diejenigen handeln, die ein Verbrechen zu erkennen in der Lage sind. Moralisch gebotene Reaktionen sind hier viele denkbar, angefangen von unmissverständlicher Kritik in den Medien über politischen Druck seitens einzelner Staaten bis hin zu kollektiven Maßnahmen der internationalen Gemeinschaft. Und natürlich die Reaktion, die gewöhnlich mit Verbrechen verknüpft ist und ihnen durch Verfahren und Strafzumessung einen konkreten Unwertgehalt zuweist: die der Justiz. Deren Zuständigkeitsbereich hat sich parallel zum Verständnis von Verbrechen, die auch Völkerrechtsverbrechen sind, von der nationalen zur internationalen Gerichtsbarkeit erweitert. Nach allgemeiner Ansicht gilt heute: »Das Opfer einer schweren Verletzung internationaler menschenrechtlicher Bestimmungen oder eines gravierenden Verstoßes gegen das internationale humanitäre Recht soll ungehinderten Zugang zu einem wirksamen justiziellen Beistand nach dem Völkerrecht haben. Darüber hinaus soll das Opfer Zugang zur Unterstützung seitens der Verwaltung und anderer Körperschaften haben sowie zu Mechanismen, Modalitäten und Verfahren, die das nationale Recht bereithält. Völkerrechtliche Verpflichtungen, die den Rechtsweg und faire und unabhängige Verfahren gewährleisten, sollen Teil der nationalen Gesetze sein.«22

Gegenüber anderen Formen der Reaktion hat die justizielle zudem einen besonderen Vorteil: Sie ist potenziell die Reaktionsform mit der größten Wirkung. Kritik kann von anderen Nachrichten überlagert werden und verpuffen, politischer Druck auf eine unklare Adressatensituation stoßen und ins Leere gehen, Sanktionen können die Falschen treffen und die Lage verschlimmern. Ein Justizverfahren dagegen ist, vorausgesetzt, es wird ernsthaft betrieben,23 dem Ideal der Gerechtigkeit verpflichtet. Ein Sachverhalt muss aufgeklärt, historische Hintergründe müssen ausgeleuchtet werden. Die Beweiswürdigung erfolgt auf einer möglichst umfassenden Basis von Informationen, die zulasten, aber auch zugunsten des Angeklagten sprechen können. All dies geschieht nicht in einem abgeschlossenen Raum, sondern vor den Augen der Öffentlichkeit, die sich so ein Bild von den zur Verhandlung stehenden Verbrechen und dessen Folgen machen kann. Dass dabei auch, unterschiedlichen Vorverständnissen folgend, selektiv wahrgenommen wird, tut dem Umstand keinen Abbruch, dass beides über das Strafverfahren einen Platz in der öffentlichen Debatte besetzt. Die Öffentlichkeit wird Zeugin einer Grenzziehung zwischen Verhalten, die noch politisch oder bereits kriminell sind, zwischen individueller Schuld und kollektiver Verantwortung und, immer wieder und in immer neuen Facetten, einer Misere, in die staatlich entfesselte Gewalt, ausgeübt von willigen Helfershelfern, Menschen ungeachtet ihres Alters, ihres Geschlechts oder ihrer sozialen Stellung, jäh zu stürzen vermag.24 Aus vereinzelten Informationen über ein Verbrechen wird eine Nachricht, aus der Nachricht wird ein Verfahren und aus dem Verfahren letztendlich die öffentliche Feststellung, inwieweit es eine Rechtsverletzung gegeben hat und wer dafür verantwortlich ist. Das unterscheidet das richterliche Urteil von anderen Formen des Umgangs mit Verbrechen. Der Normbruch, wie er sich in der Begehung des Verbrechens manifestiert, wird nicht nur benannt, er wird darüber hinaus auch sanktioniert, wodurch die Geltung der Norm unterstrichen und das Normbewusstsein der Menschen gestärkt wird. Anders gewendet drückt die Strafe den Willen der Menschen in der internationalen Gemeinschaft aus, das Recht gegen das Unrecht zu verteidigen. Zugleich schafft sie die Voraussetzung für die Entstehung und Festigung eines Normvertrauens, das mit zunehmender Intensität auch eine stärkere präventive Wirkung entfaltet.25 Die Zuversicht, nicht das Opfer von Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Kriegsverbrechen zu werden, ist aufs Engste verbunden mit der Botschaft an Machthaber und ihre Funktionäre, dass sie sich mit einer sie beunruhigenden Wahrscheinlichkeit für vergangene Taten werden verantworten müssen, selbst wenn sie zwischenzeitlich in der internationalen Politik angekommen zu sein scheinen.26

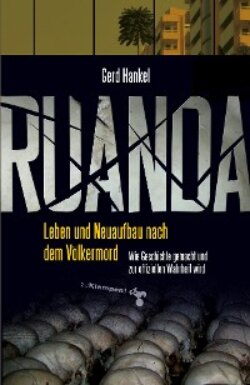

Dass die Justiz nach dem Völkermord in Ruanda eine wichtige Rolle spielen würde, lag auf der Hand. Wie anders sollte die »Kultur der Straflosigkeit«, auf die von vielen Seiten regelmäßig anklagend verwiesen wurde, weil sie das Land in den Abgrund geführt habe, überwunden werden. Das Beispielhafte dieses Vorhabens und seine unmittelbare Anschlussfähigkeit an vorherige und zum Teil noch andauernde Versuche, massenhaftem, schlimmstem Unrecht mit den Mitteln des Rechts zu begegnen – beginnend mit den Verfahren vor den internationalen Militärtribunalen von Nürnberg und Tokio nach dem Zweiten Weltkrieg, fortgesetzt 1993 mit der Einsetzung des Ad-hoc-Tribunals für das ehemalige Jugoslawien und später dann durch gemischte, internationalisierte Gerichte27 – schienen mir Grund genug für eine vertiefte Beschäftigung mit dem Thema. Dass in diesem Kontext auch die Rechtsprechung des zweiten vom UN-Sicherheitsrat eingesetzten Ad-hoc-Tribunals, das seit 1994 speziell für Ruanda zuständig war, berücksichtigt werden würde, verstand sich von selbst. Doch im Fokus meines Blicks auf die post-genozidale Entwicklung Ruandas sollte die Justiz des Landes stehen, allen voran die Gacaca-Justiz. Das würde bedeuten, mit Anwälten, Staatsanwälten und Richtern zu sprechen, Politiker und Militärs aufzusuchen und natürlich Täter sowie Opfer und darüber hinaus viele Menschen unterschiedlicher sozialer Stellung und Herkunft zu Wort kommen zu lassen. Dass das nicht immer einfach sein würde, zumal wenn weiße Hautfarbe und rundum abgesicherter Lebensmodus auf sehr großes Leid und materielles Elend stoßen würden, ahnte ich und sollte doch etliche Male von der Heftigkeit des Kontrasts überrascht werden. Kompensieren wollte und konnte ich das durch meine Überzeugung von einem legitimen Umgang mit den mir noch fernen Verbrechen, eine Überzeugung, die sich bereits durch einige der eben dargestellten Überlegungen gefestigt hatte, für die jedoch im Juni 2002 allein schon ausgereicht hätte, dass zum 1. Juli desselben Jahres ein ständiger internationaler Strafgerichtshof seine Arbeit aufnehmen sollte und einen Tag vorher, am 30. Juni, in Deutschland nach dem Vorbild anderer Länder ein Völkerstrafgesetzbuch in Kraft treten würde,28 das die Verfolgung von Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen zu einem nationalen Anliegen machte.