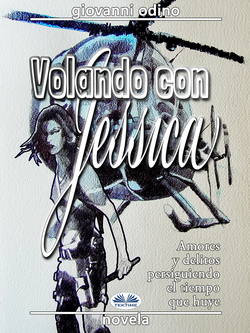

Читать книгу Volando Con Jessica - Giovanni Odino - Страница 9

II

Оглавление29 de mayo

Dejo mi viejo y leal Volvo en un aparcamiento cercano al metro. Tras un trayecto de diez minutos, me bajo en la estación Duomo. En una calle tranquila, muy cerca, como me habían dicho, encuentro el número siete. Es un lujoso palacete del siglo XIX. Al lado de la puerta hay una placa de bronce brillante: “Italo Martinelli-Sonnino – Abogado”. Me parece imposible que todo este edificio tenga un solo propietario. Estaría bien como sede de un banco.

Llamo al único timbre. Tras pocos segundos de espera un hombre abre uno de los batientes de la puerta.

—¿Comandante Cavicchi, supongo? —pregunta. Pero se entiende que sabe la respuesta.

Eraldo Cavicchi. ¿Usted es el abogado Martinelli?

—El abogado Martinelli-Sonnino —me corrige—, le espera en la biblioteca. Soy el mayordomo. Ayer habló conmigo. Por favor, sígame. Se aparta lo mínimo para dejarme pasar. Vuelve a cerrar la puerta y, sin decir nada más, se dirige hacia el interior de la casa.

Lo observo desde detrás: es alto y musculoso, lleva el pelo oscuro corto y está vestido al estilo de los Men in Black. No tiene nada de un mayordomo, más bien parece un guardaespaldas.

El mobiliario y los cuadros colgados en el largo y amplio pasillo y en la habitación a la que me lleva dan una información elocuente de la sólida riqueza del dueño.

—Buenos días comandante. Siéntese —me invita un hombre en cuanto entramos en una habitación grande amueblada como una vieja biblioteca aristocrática. Lleva un elegante traje de color gris oscuro que seguro que cuesta más o menos dos sueldos míos. Tiene el pelo blanco y largo hasta los hombros. Casi se confunde con el cuello de la camisa, abierto y por encima del de la chaqueta. Me parece que es pocos años más joven que yo: andará más o menos en los sesenta.

—Buenos días, abogado —respondo dándole la mano.

—¿Quiere un café? ¿Un licor?

—No, gracias.

El abogado mira al mayordomo, sin duda en espera de una orden. Sin decir nada, sale, cerrando la puerta detrás de él.

—Por favor, sentémonos —añade, indicando uno de los dos elegantes sillones dispuestos junto a una mesa baja—. No le haré perder tiempo y le diré ahora mismo por qué le he pedido verme: necesito un piloto de helicópteros, experto, de quien me pueda fiar, que me ayude con un proyecto extremadamente secreto.

Me mira con sus ojos de color de hielo, como para medir mi reacción. Ve mi expresión interrogativa y prosigue.

—Se lo pido a usted porque un empresario con quien he trabajado en algunas cuestiones legales complicadas, y de cuya opinión no tengo ninguna duda, ha colaborado con usted durante algún tiempo y me ha asegurado que usted es la persona justa.

—Gracias. Creo que sé de quién habla.

Sigue, sin reaccionar a mi comentario:

—Si le interesa este proyecto, sigo.

—Me interesa todo lo que sea trabajo, pero si no me explica qué es lo que necesita, no podré decirle si puedo aceptar.

—¿Puedo contar con su discreción y con que nada de lo que digamos saldrá de esta habitación?

—Puede.

El abogado me vuelve a mirar de manera insistente. Observo que su boca, de corte horizontal, tiene los labios muy finos.

—Necesito que me consiga un helicóptero sin placa. Un helicóptero que sea suficientemente grande como para transportar a cuatro personas dos kilómetros. Es fundamental que nadie sepa de su existencia —interrumpe brevemente su discurso, como esperando algún comentario. Como no lo hay, continúa—. Y querría, siempre con la misma discreción, que trabajara como instructor. Por todo esto le pagaremos correctamente. ¿Qué le parece?

Ese «pagado correctamente» es la información más clara que recibo. Lo demás sigue siendo demasiado poco para saber qué quiere.

—¿Qué quiere decir con «sin placa»? ¿Que no esté matriculado?

—Que no debe tener las siglas civiles, esas que tienen todos los aviones y los helicópteros, y que no se puede saber su procedencia en caso de que hubiera un control. Pero no quiero uno de esos helicópteros ligeritos, quiero un buen aparato que pueda hacer este tipo de vuelo, y con esa carga, sin problemas.

—No se puede comprar uno sin matricularlo. Si no quiere registrarlo en Italia, podemos intentarlo en otro país. Por ejemplo, uno de los muchos paraísos fiscales. Más o menos como sucede con los barcos.

—Ninguna formalización, ni siquiera en países extranjeros. Sabe, comandante, se me había ocurrido una manera de hacerlo. Dígame si es factible.

—Cuénteme.

—He pensado que un helicóptero está constituido de muchas piezas y, si se pudiera comprar estos separadamente y montarlos en casa, tendríamos un helicóptero normal sin que nadie supiera de dónde viene.

«No puede haberlo pensado él solo». Probablemente haya hablado con otros antes de hablar conmigo.

—Teóricamente... —respondo.

—He leído que han conseguido montar una metralleta de gran calibre comprando las distintas partes por internet.

—Sí, recuerdo historias parecidas. No es fácil, pero creo que se puede hacer. El problema es hacerlo en secreto. En las sociedades en las que se hacen estos trabajos hay visitas frecuentes de los inspectores del ENAC y de muchas otras personas del mundo aeronáutico. Todos están muy al tanto de todo lo que pueda volar y de la actividad en este ámbito.

—¿Qué es exactamente el ENAC?

—El Ente Nacional para la Aviación Civil, los que supervisan todos los medios de vuelo.

—Entiendo. Sabe, comandante, tengo una finca en Gattinara. Se encuentra en el norte, en las primeras montañas. La carretera acaba allí, y no hay tráfico. Está rodeada de árboles, pero en el interior hay una pradera enorme donde se podría aterrizar y despegar. Además del edificio principal hay otro, que se usa como taller para el coche y otros aparatos. Tiene un portón muy grande.

Este abogado ya ha pensado cómo actuar. No es el típico adinerado que busca cómo divertirse.

—¿Quién frecuenta la finca? —pregunto.

—Pregunta acertada. A parte de nosotros, solo los cuidadores: los De Prà. Viven en Sostegno, un pueblo cercano, y normalmente no duermen en la villa. Trabajan para mí desde hace veinte años y sé cómo volverlos ciegos, sordos y mudos.

—¿Como los monitos?

El abogado me mira y sonríe.

—Ha entendido perfectamente. Los puede considerar seguros.

—¿Y cuál sería la razón de todo esto? ¿Por qué un helicóptero fantasma?

—Se lo diré solo cuando haya aceptado.

—¿Yo estaría implicado después del ensamblaje del helicóptero?

—No. Bueno, rectifico: a lo mejor. Le resumo lo que necesito: la construcción, las pruebas y la formación. Además deberá enseñarnos a gestionarlo en todo lo relativo al combustible, la manutención y todo lo necesario. Después, en caso de que necesitemos ayuda, valoraremos juntos la modalidad de ejecución.

Todavía no ha hablado de dinero. No acepto ni rechazo nada antes de conocer las posibles ganancias. Decido solicitar otros datos.

—Se podría intentar —comento sin exponerme demasiado.

El abogado se levanta de la silla y abre la puerta del mueble bar de estilo de los años treinta cercano a la zona donde nos encontramos.

—¿Qué puedo ofrecerle, comandante? Hay ron y whisky. Si quiere otra cosa se lo pueden traer. También tengo cigarros y algunas marcas de cigarrillos. Hice instalar un buen sistema de ventilación en este estudio.

—Gracias, no fumo, pero tomaré un poco de whisky.... veo la etiqueta del MacAllan.

—Buena elección, tiene veinticinco años. Me uno a usted.

El abogado vierte el destilado llenando dos vasos grandes hasta la mitad.

—¿Hielo? —pregunta.

—No. Me gusta solo.

—Igual que a mí.

Me da uno de los vasos y vuelve a sentarse.

Bebe un sorbo. Lo saborea.

—Comandante, ¿cuánto cree que costará? —bebe otro sorbo.

Hago un cálculo rápido de lo que podría costar. Decido ser lo más claro y directo posible. No quiero malentendidos. Quiere algo demasiado fuera de lo común como para no querer pagar lo que sea que cueste.

—Solo el coste de los componentes, excluido el montaje, debería estar alrededor de un millón y medio de euros. Tenga en cuenta que un aparato similar, nuevo, costaría más o menos lo mismo. Reconstruirlo comprando las piezas separadas es más caro. Digo un millón y medio porque espero poder comprar piezas usadas o reacondicionadas para no llegar a una cifra exorbitante —hago una pausa para dar tiempo a una reacción que no llega—. Si lo quisiera de segunda mano, y pudiéramos comprarlo por una vía normal, en perfecto estado, no costaría más de la mitad, pero la exigencia de que todo se haga en secreto aumenta el precio. La gente sabe muy bien cuándo puede sacar provecho. Los componentes, nuevos o usados, tendremos que comprarlos fuera de canales oficiales o sacarlos de las fábricas por vías alternativas —otra interrupción y ninguna reacción. Solo una invitación implícita a que siga—. A parte de todo esto, habrá otros gastos para ensamblar todo por personas cualificadas y que sean de confianza. Necesitaré ayuda para la búsqueda del material y para el trabajo técnico. Tengo en mente otras dos personas, a parte de mí, que podrían ayudar y que tienen las competencias necesarias. Como comprenderá, las dos condiciones deben cumplirse. Digamos que, para pagarlos a ellos, serían cincuenta mil para cada uno. A fin de cuentas ponen en riesgo su carrera.

—Un millón ochocientos mil —finalmente se decide a intervenir el abogado —. Falta su retribución.

—Inicialmente deberemos realizar la instrucción con un helicóptero más pequeño y más fácil —digo, retomando la palabra y dejando para más tarde mi sueldo—. Puedo organizar los vuelos sin que otros lo sepan, con un aparato de la escuela en la que trabajo como instructor de vuelo. Solo después de haber aprendido bien las maniobras básicas podremos empezar a practicar con el helicóptero en cuestión, que entretanto debería estar listo. Para la formación de vuelo serán alrededor de cincuenta mil para la escuela. El secreto encarece todo.

—Y estamos en un millón novecientos mil. Y todavía falta su sueldo.

Decido apuntar alto. No me siento capaz de realizar y organizar todo lo que me está pidiendo.

—Doscientos cincuenta mil. Cincuenta para sellar el acuerdo y después cincuenta cada tres meses. Todo entre nosotros, claro. Los pagos de los colaboradores, y el mío, deben comprender el coste neto de todos los gastos de cualquier tipo: viajes, comidas y exigencias varias. Estos costes y las adquisiciones las pagará, siempre que sea posible, por adelantado. Hará falta casi un año, pero sobre esto no quiero comprometerme; podríamos necesitar más tiempo.

—Por supuesto —confirma el abogado—. Estamos de acuerdo. Son dos millones cincuenta mil. Al final tendré un helicóptero de segunda mano encarecido más del cincuenta por ciento. Con todos los servicios incluidos me parece razonable. Sobre una eventual colaboración posterior hablaremos más tarde.

—Llegaremos a un acuerdo, pero me gustaría hablar de ello después de haber terminado esta primera fase. Será muy dura, créame.

—No me ha dicho en qué tipo de helicóptero está pensando.

—Hay muchos, pero el más idóneo para sus exigencias es el Hughes 500. La razón es que, como no consta de elementos hidráulicos, su construcción es relativamente más sencilla que otros modelos. Por otro lado, las personas que deberían ayudarme lo conocen bien, tanto para encontrar las piezas como para montarlo.

—No sé cuál es. ¿Es frecuente verlo?

—Diría que sí. Es ese que tiene forma de huevo y que a veces se ve en televisión con la insignia y los colores de la Guardia di Finanza.

—Ah, ¿sí? ¿De la Guardia di Finanza? Perfecto para perseguir a los evasores fiscales. —El abogado suelta una carcajada con su propio chiste irresistible. A mí no me parece tan gracioso.

—Todavía me tiene que explicar qué quiere hacer con él —le pregunto, alarmado por ese comentario.

—No es importante que usted lo sepa, ¿no le parece? Así su responsabilidad termina en la construcción —me responde.

Tiene razón. En definitivas cuentas, solo me ha pedido hacer algo que, como mucho, supondrá una multa y perder la licencia de vuelo. Pero a mi edad, con una cuenta bancaria bien llena podría dejar de volar.

—Hay otra cosa —continúo.

—Le escucho.

—El acuerdo será válido solo si estoy seguro de que mis compañeros me ayudarán. Sin ellos no podré llevar a cabo el trabajo ni garantizar el resultado.

—Me parece bien. Y si me lo permite, comandante, puedo ayudarle a preparar un argumento que podría ayudarle a convencerlos.

El abogado levanta un brazo y el mayordomo, o guardaespaldas, aparece en la puerta.

¡Demonios! ¡El mayordomo está controlando todo! En algún sitio tiene que haber una cámara escondida. En vez de tener botones de alarma, si alguno levanta las manos para atacar al jefe, el gorila llega inmediatamente. He leído en algún sitio que los smartphones se pueden conectar con el wi-fi a las cámaras se seguridad.

—Caio Gregorio, necesito esto.

¿«Caio Gregorio, el guarda del Pretorio»? ¿Ranuzzi se llama así? El abogado lo ha contratado por su nombre, seguro.

Escribe algo en un papel y se lo da al mayordomo, que se va.

—Comandante, le ruego que espere todavía unos minutos. Mientras tanto, ¿podría explicarme cómo piensa organizar las lecciones de vuelo?

—No preveo problemas particulares. Acordaremos el calendario para los entrenamientos prácticos y para las lecciones necesarias de teoría. Pero primero, para estar seguros de que no tiene ninguna afección que pudiera generar problemas a gran altura o durante el vuelo, deberá realizar un pequeño chequeo.

He evitado hacer alguna referencia a su edad. Y he hecho bien, porque su respuesta es totalmente inesperada.

—¿Yo, un chequeo? No, por favor, no me interesa.

—No entiendo, ha dicho que debo enseñarle a pilotar...

Unos golpes en la puerta interrumpen la conversación. No es el mayordomo. En la biblioteca entra, levitando a la altura de doce centímetros de tacón, y contoneándose como las bailarinas de las Mil y Una Noches, un sueño rubio, verde y rojo: rubio el pelo, verdes los ojos y los labios, rojos.

Ahora lo sé: el amor a primera vista existe, y yo acabo de experimentarlo. De manera potente y absoluta.

—Hola, amor —las palabras se derraman como miel de esa fuente del olvido que son sus labios carnosos. Cuando besa al abogado tengo que frenar el impulso primordial de lanzarme a la garganta de ese que percibo como un macho rival.

—Aquí está su estudiante. Le presento a mi novia, Jessica.

—Encantado, señorita. Pronuncio esas palabras usando el registro más barítono de mi voz.

—Qué locura, ¿no le parece? Italo es así. Estoy tan excitada con la idea de aprender a pilotar...

La palabra «excitada», que llega a mis oídos mientras su perfume se insinúa en mi cerebro aumentando las sinapsis dedicadas a la percepción de los olores y estimulando el sistema límbico, provoca una ligera debilidad de mis rodillas.

Intento ponerme mi máscara más profesional.

—Como le decía al abogado, se trata de hacerse un chequeo y luego es sólo cuestión de organizar el calendario de lecciones.

—¿Debo hacerme un chequeo? Pero si estoy bien —dice con un gorjeo y girando sobres sí misma como una bailarina.

Oh, sí que estás bien. Estás fenomenal.

—No será más que una formalidad, así estaremos seguros de que podremos continuar sin problemas.

—Y ¿qué piensa? ¿Me darán el visto bueno para pilotar el helicóptero? —y extiende las lagunas verdes que tiene a los lados de esa bonita nariz.

Y allí, durante un segundo, me atraviesa la duda de que, más que ella sea, se haga. ¿Ya se ha acabado el amor a primera vista? No, me escaparía con ella nada más salir de la biblioteca del abuelo, o sea, del novio, o sea, del abogado.

¿Abuelo? ¿Pero qué digo? Es más joven y está más en forma que yo. Y encima tiene pelo.

Ignoro estos pensamientos y decido veme tan joven como me hace sentirme la pequeña perturbación que Jessica ha provocado en mis dos últimas moléculas de testosterona.

El abogado se me acerca, me coge los antebrazos y me dice con aire decidido:

—Le confío un tesoro y espero que usted haga todo lo necesario para que permanezca intacto.

No sé por qué, pero me da la impresión de que estas palabras tienen muchos significados. Incluido aquel, apenas escondido, de las consecuencias que derivarían de daños de cualquier naturaleza a su tesoro. Asiento con la cabeza y el abogado comprende que he comprendido.

—Mantendremos el contacto a través de Caio Gregorio. Los asuntos económicos también los llevará él. Muchas gracias. Extiende la mano en lo que es evidentemente una despedida.

—Adiós, abogado. Adiós, señorita.

El abogado levanta el brazo. Esta vez me sorprende la llegada del hombre de negro.

—Acompaña al comandante y dale toda la información sobre el manejo de las cuestiones económicas. Dale los números de contacto y para fijar las citas. ¿Has preparado lo demás?

—Como usted dispuso.

El mayordomo me conduce hasta la puerta. Antes de abrir esta saca una libreta de su chaqueta. Entreveo la pistola en el pequeño bolsillo del lado izquierdo. Se da cuenta de que la he visto, pero no dice nada. Escribe mis datos y me da un papel con los suyos. Después me entrega una bolsa flácida, de esas que están de moda y usan indistintamente hombres y mujeres. Esta desprende un olor de piel cara mezclado con el perfume, que reconozco, de la novia. Probablemente antes la había usado la chica. Aspiro el olor con toda la capacidad de mis pulmones.

El mayordomo abre la bolsa y me muestra que dentro hay tres gruesos paquetes rectangulares.

—Son cincuenta mil de anticipo para cada uno. Puede contarlos, si quiere. Uno para usted y los otros para sus compañeros.

¿Cincuenta mil de anticipo para cada uno? Decididamente, me he topado con algo excepcional... y aquí está el argumento para ayudarme a convencerlos.

—Todavía no sé si aceptarán —preciso, cogiendo la bolsa—. ¿Se fían tanto como para dármelo así?

Caio Gregorio solo muestra una pequeña ondulación de las comisuras de los labios.

—Si no aceptan, nos los devuelve. El dinero que no se merece se devuelve siempre. Adiós —me dice, hablando lentamente.

—Adiós —respondo.

No hay duda: si quien tengo en mente no acepta devolveré hasta el último céntimo, y con mucho cuidado para que los envoltorios no se estropeen demasiado.