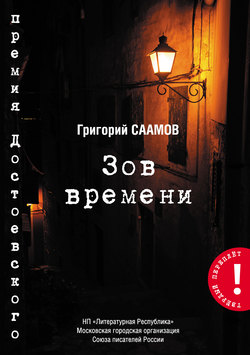

Читать книгу Зов Времени - Григорий Саамов - Страница 6

Мои дом, моя семья

О себе

ОглавлениеМои родители после первенца сына очень хотели дочь. Не то чтобы хотели, они почему-то были уверены, что родится именно девочка. Но родился я. Это было большим разочарованием для них, поэтому меня до трех лет одевали девочкой. Однажды, когда мне уже пошел четвертый год, к маме пришли подруги и наперебой стали хвалить меня – сюсюкали и притворно восхищались:

– Какая хорошая девочка, какая кудрявая, какое платьице красивое.

Я в роли девочки, 3 года. Фото И. Тори

Мне это надоело, я топнул ножкой и сказал:

– Я не девочка, а мальчик! – С этими словами я сначала сорвал с себя платье, а потом предъявил им вещественное доказательство. После этого я на всю жизнь возненавидел женоподобных мужчин так же, как и мужеподобных женщин.

Я студент, 1955 г. Автопортрет

Я с самого детства не любил стадный образ жизни, поэтому в детский сад меня не водили, а носили. Эта ноша доставалась в основном старшему брату Роберту. Он и штангистом стал, наверно, потому что с ранних лет носил тяжести, то есть меня. Только в подготовительной группе, когда стали писать, читать книги, изучать азы арифметики, я охотно стал посещать сие нелюбимое раньше заведение. Не то чтобы я очень полюбил детский сад, просто выяснилось, что я лучше всех ребят читаю, пишу, считаю, и мне стало интересно.

Не знаю, откуда в моем лексиконе вдруг появилось несколько русских слов, но родители посчитали, что у меня склонность к русскому языку, и отдали меня в русскую школу. И сразу из самого сильного я превратился в самого слабого, так как в классе я оказался единственным учеником, который вообще не знал русского языка. Мучился я ужасно, ничего не понимая, о чем говорят другие.

Я плакал, убегал с уроков.

Но постепенно стал кое-что понимать. Так или иначе, во второй класс я переполз. А дальше была война. Родителям стало не до моей учебы. Отец ушел защищать Отечество, есть стало нечего, одеть и обуть тоже. Школу я пропускал часто: приходилось ходить в лес за дровами, за лесными фруктами и ягодами, шиповником, кизилом. Особенно много мы заготавливали мушмулы. Это такая ягода, которая созревает поздней осенью. Мы ее специально собирали неспелую, чтобы она дольше сохранялась.

Кончилась война, вернулся домой отец, жить стало легче. Я по примеру брата стал заниматься спортом, легкой атлетикой и гимнастикой. По гимнастике дела пошли отлично, и к десятому классу у меня был уже первый разряд. Позже, уже в институте, увлекся штангой, пулевой стрельбой и получил по обоим видам по первому разряду.

Я экскурсовод, 1964 г. Фото одного из туристов

Окончил я одиннадцатилетку. Уже с девятого класса считался кандидатом на золотую медаль, но я ее не получил, так как не любил учительницу немецкого языка, и этот предмет я не учил. По этой причине в аттестате у меня оказались все пятерки и одна тройка по немецкому.

Моя выставка (фото и книги) на ВДНХ, 2010 г. Фото Л. Давыдовой

Поступал я в политехнический институт. Сдавали 5 предметов. Я получил четыре пятерки по математике, физике, химии, сочинению и пошел сдавать немецкий язык. Сдал с большим трудом на тройку. Когда преподаватель, недовольный моими ответами, открыл экзаменационный лист, чтобы вписать туда эту вымученную тройку, он стукнул кулаком по столу и сказал:

– Ах ты, кахетинский осёл! Значит, все предметы надо учить, а иностранный язык не нужен?! – С этими словами он потащил меня к заведующему кафедрой. Они стали меня отчитывать уже «дуэтом» и пообещали, что будут специально следить за изучением мной немецкого языка. Правда, обещания своего они не сдержали, и немецкий язык навсегда остался для меня самым слабым звеном. Учился я неплохо, и вскоре меня избрали секретарем курсового комитета комсомола. Работать было нелегко, так как комсомол в то время уже мало кого интересовал, но я почему-то справлялся. Были и серьезные случаи. Однажды лектор по теплотехнике, большой паршивец от рождения, во время лекции обидел, точнее оскорбил девушку, нашу сокурсницу. Я заступился за нее слишком активно, с кулаками на изготовку. Меня по поклепу этого лектора чуть не исключили из института. Но ректор у нас был умница, вице-президент Академии наук Грузии. Он все понял и наказал нас обоих: лектору объявил выговор за оскорбление студентки, а меня, как он выразился, за «партизанщину», вместо практики в Батуми послал осваивать целинные земли. Но эта поездка оказалась интереснее любой практики, хотя жили и работали мы в самых нечеловеческих условиях, которые можно вынести только по молодости: два месяца без бани, без горячей еды, хотя перед поездкой нам обещали золотые горы. Поэтому мы, грязные и голодные, часто вспоминали родных и близких Никитушки Хрущева за невыполненные обещания его самого и его сподвижников.

Есть еще одна причина того, что ректор простил мне эту выходку с лектором. Хотя в институте занималось около 16 тысяч студентов, ректор меня хорошо знал. Причина в следующем. Незадолго до этого случая, в начале марта 1956 года, после выступления Хрущева с докладом о культе личности Сталина во многих городах Советского Союза начались массовые демонстрации и митинги протеста против этого доклада: тогда люди еще не понимали, что просто один негодяй разоблачает другого негодяя. В Тбилиси в демонстрациях, которые продолжались несколько дней, участвовали в основном студенты. Я оказался одним из лидеров протестующих нашего института. 9 марта демонстрации были особенно массовыми, многие, в том числе и я с друзьями Славой Чуадзе и Сашей Капанадзе, поехали на родину Сталина в город Гори. Когда вечером мы вернулись, сразу направились на проспект Руставели, к Дому связи, где тогда располагались республиканское радио и телевидение: там проходили основные мероприятия. Инициативная группа студентов выдвинула предложение связаться с Молотовым, спросить его: «Правда ли то, что говорит Хрущев?» Они пообещали представителям властей, что, если Молотов подтвердит, то все разойдутся по домам. Но их не допустили к телефонам, по которым можно было связаться с Москвой. Мы с ребятами в давке и суматохе потеряли друг друга. Подойти близко к зданию и узнать, что там происходит, не было никакой возможности: здание было окружено автоматчиками, стояли бронемашины. Вдруг началась стрельба: стреляли в мирных демонстрантов в упор. Я спрятался за памятник писателю Э. Ниношвили и ползком добрался до безопасного места.

На второй день начались разборки: нас, участников демонстрации, вызывали к ректору, где был представитель КГБ, который «объяснял» нам, что мы нарушили общественный порядок и нас за это можно посадить. Я задал этому чекисту вопрос: «А в чем мы провинились, в том, что защищали доброе имя руководителя Советского Союза?». Тот обратился к ректору: «Плохо вы воспитываете студентов, если они даже не понимают, в чем их вина». Неожиданно для нас ректор резко ответил ему: «Их поведение говорит о том, что мы их хорошо воспитали, и они защищали те ценности, которым учат и институт, и Комсомол». Нас поругали, но отпустили, а ректор меня запомнил. Других репрессий к нам власти не предпринимали, наверное поняв, что накануне уже натворили страшных бед. Зарубежные СМИ рассказывали о расстреле мирной студенческой демонстрации в Тбилиси, только в СССР все замалчивалось, количество и тем более имена погибших были и до сих пор остались тайной.

Убитых хоронили тайком, ночью, в сопровождении солдат и, кроме родителей, никого не допускали. Уже много лет спустя в республиканской печати стали печатать расстрельные списки того дня: количество убитых перевалило за 200. Точно установить их количество оказалось невозможным в связи с засекреченностью этой «операции» и давностью лет.

К сожалению, это злодейство хрущевского периода оказалось не последним преступлением властей перед собственным народом: 9 апреля 1989 года солдаты Советской Армии по приказу высоких начальников убивали мирных демонстрантов на проспекте Руставели не автоматами, а рубили их саперными лопатами и травили газом. Из 21 погибшего демонстранта 18 были женщины. И до сих пор никто не наказан. И никто даже не покаялся.

После четвертого курса мне захотелось заняться настоящим делом, да и родителям помочь. И я пошел работать в типографию, стал доучиваться заочно. Сегодня я считаю большой удачей, что я пошел работать именно в печать: сначала в типографию, потом в редакцию. Первая моя публикация в 1959 году была посвящена гитаре, ее истории, музыкальным возможностям. Потом пошли письменные материалы со своими фотографиями или фотографии со своим текстом. Этому правилу я не изменяю до сих пор. Меня заметили и почти одновременно утвердили нештатным корреспондентом республиканской газеты на русском языке «Молодежь Грузии» и республиканского телевидения. Так что ходил все время обвешанный фото- и кинотехникой, снимал сюжеты и писал статьи.

Я окончил политехнический институт по специальности «Технология полиграфического производства» в Тбилиси и Лекторий по журналистике и фоторепортажу при Центральном Доме журналиста в Москве по специальности «Журналистика».

Работал сначала рабочим в Телавской типографии, освоив новую тогда технику – электрогравировальные автоматы, сокращенно ЭГА. В то время в советской полиграфии эта машина была единственной полностью на электронике. Старые полиграфисты такую технику вообще не знали и называли нас ЭГАистами. Меня направили сначала в Москву, потом в Одессу (на завод-изготовитель), где я в совершенстве изучил ЭГА и помогал другим типографиям Грузии в их монтаже и освоении. За это получил титул «главного ЭГАиста республики». К этому времени я стал техноруком типографии.

После переезда в Подмосковье работал сначала главным механиком, потом главным инженером Подольской типографии «Союз-полиграфпрома» (позже филиал Чеховского полиграфкомбината). Провел много новых и интересных работ, особенно в области охраны труда, и меня наперебой приглашали три профессора к себе на кафедру или соискателем. Но эта стезя была не для меня, и я отказался от этих заманчивых предложений. Но охотно принял приглашение Всесоюзного проектного и научно-исследовательского института Гипронииполиграф. За 15 лет работы в этом институте я занимал должности главного конструктора подразделения, главного инженера проектов, заместителя директора. Институт имел три филиала – в Ленинграде, Киеве и Ташкенте, так что работа была достаточно хлопотной. Но и платили соответственно: я получал в месяц в среднем около 750 рублей, что по тем временам было очень приличной зарплатой. Вместе с коллегами я стал автором двух изобретений в области полиграфии и охраны окружающей среды.

В 1987 году меня позвали в Подольск директором фабрики офсетной печати. Сначала ко мне с этим предложением обратился бывший директор фабрики Д.С. Блюфарб, которого за наличие своего собственного мнения областное Управление в лице его глупого руководства вынудило уйти с этой должности. Наконец, к делу подключился тогдашний Первый секретарь Подольского горкома КПСС О.И. Антонов, и я только из любви к Подольску согласился, хотя никакого материального резона не было.

10 лет я был директором этого предприятия и сделал больше, чем может сделать один человек: сменил все устаревшие инженерные коммуникации, старую технику и технологию. Но и познал я много нового. Так, я впервые в жизни познал предательство людей, которых я же и вытащил на свет; произвол дурака-начальника и полное отсутствие в нашей стране какой-нибудь законной справедливости.

Женат я третий раз, хотя сам в юности считал, что человек, женившийся второй раз, не есть хороший человек. Конечно, ужасно, когда распадается семья, но, увы, в жизни такое бывает.

Дочь от первого брака Майя, в замужестве Хмаладзе, удивительно красивая, добрая, трудолюбивая женщина (хотел написать «девочка»). Сегодня она мать троих взрослых детей – сыновей Михаила и Давида и дочери Русудан. Живет Майя с мужем Джемалом и семьей в селении Ходашени, что рядом со знаменитым селением Цинандали. Она преподаватель средней школы. Видимся мы, к сожалению, реже, чем прежде, но любовь остается с нами.

Дочь от второго брака Нина, синеглазая темноволосая красавица, проявила незаурядный журналистский талант. И хотя она окончила полиграфический институт, стала известным тележурналистом. Нина, в замужестве Вишнева, живет и работает в Нью-Йорке. Нина удивительно похожа на мою маму не только внешне, но и характером и редким талантом пародиста. Удивительно еще и потому, что она родилась после смерти мамы. У Нины одна дочь Ольга.

И вот уже 26 лет мы живем с Ларисой Алексеевной Давыдовой. Семья у нас маленькая, но творческая. Мы помогаем друг другу, вдохновляем друг друга на творческие свершения и вместе радуемся успехам.