Читать книгу Unter Schweizer Schutz - Группа авторов - Страница 27

«Am 19. März 1944 gingen wir alle in den Untergrund»

ОглавлениеMeine Kindheit habe ich in Bratislava verbracht. Wir waren eine assimilierte Familie. Der Name meines Vaters war Karl – Chaim auf Hebräisch. Meine Mutter hiess Regine, ihr hebräischer Name war Rivka. Mein Vater arbeitete in einer Druckerei, und meine Mutter war Hausfrau. Um 1942 herum, als es schon Einschränkungen gab, begann meine Mutter, für verschiedene Leute Handarbeiten zu machen, um unser Einkommen zu vergrössern und etwas zum Familienunterhalt beizusteuern. Ich hatte eine Schwester, Elisabeth, die drei Jahre älter war als ich.

Mein Vater war Sozialdemokrat und in der Partei aktiv. Er war auch Vorsitzender der Druckarbeitergilde. Wir wohnten in einem Gebäude der Druckarbeiter, das «Haus Gutenberg» hiess, nach Johannes Gutenberg, der die Druckpresse erfunden hatte. Unsere Bewohnerschaft war gemischt; ein grosser Teil waren Juden, aber ca. 50 % waren Gojim. Unsere Beziehungen zu den meisten Hausbewohnern waren sehr herzlich, da der Grossteil den gleichen Beruf hatte, und sonntags machten wir oft zusammen Ausflüge in die Umgebung.

Die erste Schule, die ich besuchte, war die Slowak-Schule. Die meisten Schüler waren keine Juden. Auch im Gymnasium waren wir nur zwei Juden in der ganzen Klasse. Die Volksschule hiess nach einem der slowakischen Helden, Milan Rastislav Štefánik, und das Gymnasium nach dem beliebtesten Präsidenten, Tomáš Garrigue Masaryk, nach dem viele Plätze und Strassen in Israel benannt sind.

Als ich vierzehn war, wurden wir alle, alle jüdischen Schüler, aus der Schule verwiesen. Meine Eltern wollten nicht, dass ich untätig zu Hause sass, und schickten mich zu einem Zimmermann in die Lehre. Ich verbrachte dort ungefähr zwei Jahre. Bratislava war schon unter faschistischer Herrschaft, und unsere Beziehungen mit der nichtjüdischen Bevölkerung begannen darunter zu leiden; zweifellos waren Antisemiten unter unseren – angeblichen – Freunden. Ich schloss mich der zionistischen Jugendbewegung an und wurde Mitglied beim Haschomer Hazair.

Als sich die Verfolgungen und verschiedenen Verbote für Juden verschärften – wie zum Beispiel das Verbot, nach bestimmten Uhrzeiten auf die Strasse zu gehen, und der Zwang, einen gelben Stern zu tragen –, begriffen meine Eltern, dass wir uns in unmittelbarer Gefahr befanden. Mein Vater erhielt staatlichen Schutz als von der Regierung benötigter «lebenswichtiger Arbeiter». Auch meiner Mutter wurde Schutz gewährt. Die Gefahr bestand für meine Schwester und mich. Das war 1942, als die ersten Deportationen anfingen. Sie holten Frauen aus Bratislava im Alter zwischen achtzehn und dreissig ab und brachten sie nach Polen, wo sie spurlos verschwanden. Als ein nichtjüdischer Bekannter von den Razzien hörte, bot er uns seine Hilfe an und versteckte meine Schwester in einem Dorf bei seinen Eltern. Bei einer grossen Versammlung der zionistischen Bewegungen beschloss die Führung, dass jeder, der Ungarisch sprach oder familiäre Beziehungen in Ungarn hatte, von Bratislava nach Ungarn fliehen sollte. Ich hatte Grosseltern und einen Onkel, die in Ungarn wohnten. Ein Freund von mir, der mit der kommunistischen Jugendbewegung verbunden war, kannte die Grenze. Er hatte sie in der Vergangenheit etliche Male überquert und schlug vor, dass ich ihn begleitete und wir zusammen hinübergehen würden. Ich war damals fast fünfzehn. Meine Eltern sahen ein, dass sie keine andere Wahl hatten, als unseren Plan zu akzeptieren. Sie, sowie mein zweiter Onkel, zogen es vor, in Bratislava zu bleiben; sie vertrauten den Slowaken mehr als den Ungarn. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass das ein fataler Irrtum war.

Nachdem mein Freund und ich die Grenze nach Ungarn passiert hatten, stiegen wir in einen Autobus mit dem Ziel, nach Budapest zu fahren. Die Absicht dabei war, in die grösste Stadt zu gelangen, da es dort leichter war, sich unter die übrige Bevölkerung zu mischen. Das war in den Provinzstädten und kleineren Städten, in denen sich die meisten Einwohner kannten, schwierig zu bewerkstelligen. Mein Freund und ich hatten kein Glück, und man erwischte uns zusammen im Autobus. Die Gendarmen verhafteten uns und warfen uns ins Gefängnis. Wir waren ungefähr einen Monat dort. Man verhörte uns nicht, sie wussten ja, warum wir geflohen waren. Eines Tages weckten sie uns in der Frühe auf und brachten uns an die ungarisch-slowakische Grenze zurück. Dort verpassten sie uns mörderische Prügel, um uns Angst einzujagen, damit wir es nicht mehr wagen würden, nach Ungarn herüberzukommen. Aber wir waren beide erfahren, umgingen ihre Posten und kehrten zu meinen Eltern in Bratislava zurück – ein ziemlich langer Fussmarsch von etwa dreissig Kilometern.

Wir trafen spät in der Nacht ein, lädiert und mit geschwollenen Gesichtern. Nun hatten wir ein weiteres Problem: Wie sollten wir ins Haus, in die Wohnung hineinkommen? Das Gebäude – mehrstöckig mit vielen Bewohnern – war abgesperrt, und es war bekannt, dass der Hauswart ein deutscher Faschist war. Wie also hineinkommen? Über unserer Wohnung, im oberen Stockwerk, wohnte seit Kurzem eine Familie, von der ich wusste, dass sie nicht so extrem war. Ich warf einen Stein an ihr Fenster. Sie kamen ans Fenster und fragten zornig: «Wer wirft hier Steine?» Ich sagte leise: «Ich bin’s, Paulko.» Die Frau, die keine Jüdin war, kam herunter und machte mir die Tür auf, und so kam ich in mein Elternhaus hinein [auf der Rückseite des Gebäudes]. Bis heute habe ich ein Foto, das viele Tage nach diesem Vorfall mit den Schlägen aufgenommen wurde, das uns beide immer noch mit Schwellungen zeigt. Meine Eltern riefen einen jüdischen Arzt, der unsere Verletzungen behandelte, und wir erholten uns wieder.

Einige Monate später überquerte ich die Grenze ein weiteres Mal, diesmal jedoch mit einem professionellen jüdischen Fluchthelfer. Es war zu Anfang des Winters 1942. Ich erinnere mich noch an den Schnee, durch den wir stapften. Nachdem wir die Grenze erfolgreich passiert hatten, verlangten die Ungarn im Zug unsere Papiere zu sehen. Ich hatte keine Papiere. Alle übrigen geflüchteten Juden hatten sich im Zug zerstreut. Nur ich und mein Fluchthelfer wurden gefasst und nach Budapest gebracht. Wieder steckten sie mich ins Gefängnis. Es war ein berüchtigtes Gefängnis, in dem furchtbare Bedingungen herrschten. Als wir im Gefängnis ankamen, brachten sie uns in eine grosse Halle mit vielen Verbrechern, wenige davon Juden. Ein jüdischer Gefangener, ein Invalide mit Krücken, kam zu mir und fing mit mir zu reden an. Er fragte, ob ich einer zionistischen Jugendbewegung angehörte, und ich sagte ihm, dass ich beim Haschomer Hazair war. In dem Moment trennte man uns, doch nicht, ehe er mir seine Visitenkarte gegeben hatte. Er war einer von der zionistischen Führungsriege in Budapest. Sein Name war Dr. Béla Dénes. Da er wusste, dass ich Zimmermannlehrling war, waren seine Abschiedsworte: «Wenn du entlassen wirst, geh zur Möbelfabrik Kürtös. Sag ihnen, dass ich dich geschickt habe, und ich hoffe, sie können dir helfen.»

Ich wurde drei Monate später entlassen und in ein Internierungslager geschickt, in dem sich viele illegale jüdische Flüchtlinge befanden, die aus Polen, Russland und der Slowakei geflohen waren. Dort nahm ich Verbindung mit Mitgliedern der Jugendbewegung Haschomer Hazair auf, und sie fingen an, uns zu besuchen. Etliche Monate danach, als es meinem Onkel gelungen war, mich aus dem Gefängnislager zu befreien, machte ich mich auf den Weg zur Möbelfabrik. Es war ein riesiges Geschäft. Sie nahmen mich, interviewten mich und stellten mich sofort zur Arbeit ein. Der Besitzer von Kürtös war ein Jude namens Kurz. Am Anfang arbeitete ich in der Schreinerei, doch als sie hörten, dass ich auch zeichnen konnte und Erfahrung in der Planung hatte, versetzten sie mich in die Planungsabteilung des Betriebs.

Mein gesellschaftlicher Kreis zu der Zeit bestand aus Kameraden aus den Jugendbewegungen in Budapest sowie illegalen Flüchtlingen aus der Slowakei. Sonntags gingen wir zusammen weg, tauschten Botschaften und Informationen aus, um uns gegenseitig zu helfen. Am 19. März 1944 marschierten die Deutschen in Ungarn ein, und wir gingen alle in den Untergrund.

Da ich auf eine Bürgschaft meines Onkels hin entlassen worden war, musste ich einmal im Monat bei der «Fremdenpolizei» erscheinen. Zu meinem Pech erkannte mich einmal, als ich auf der Strasse auf dem Weg dorthin war, einer der Geheimpolizisten vom vorherigen Internierungslager, und er befahl mir, ihn zu begleiten. Kurze Zeit danach wurde ich auf die Insel Csepel bei Budapest gebracht, wo wir in einem Zwangsarbeitslager bei einem grossen Schmelzofen unter dem Befehl der SS arbeiteten. Die Deutschen übergaben uns den Ungarn, und da gelang es mir, zu fliehen und zu meinen Verwandten [in Budapest] zurückzukehren. Dann kam der Wendepunkt. Die Faschisten gingen von Haus zu Haus auf der Jagd nach Juden, und so wurden mein Onkel und ich gefasst und an die russische Front geschickt, um Gräben gegen Panzer auszuheben.

Während des grossen Rückzugs, auf meinem Weg zurück nach Budapest, zwangen sie mich, den Todesmarsch in Richtung Österreich mitzumachen. Alle gefangenen Juden aus Budapest waren dabei. In der Nacht hielten wir bei einer Ziegelfabrik an. Mein Onkel hatte schon davor von jemandem einen Schutzpass der schweizerischen Gesandtschaft beschafft, der zu meinem Alter passte. Sie trennten uns – die ohne Zertifikat, wie mein Onkel, marschierten weiter. Dem Rest wurde gesagt, vor Ort zu warten. Am nächsten Tag, gegen Morgen, versammelten sie uns und verlangten, unsere Dokumente zu sehen. Der Offizier, der an mir vorbeiging, nahm meine Papiere und die einiger anderer an sich und sagte, ohne sie zu kontrollieren, sie seien gefälscht, und zerriss sie in Fetzen. Und wieder wurde uns befohlen, den Marsch mitzumachen. Hier möchte ich näher auf meine Flucht eingehen, denn sie war von Bedeutung. Als wir an eine Strassenkurve kamen, liess man uns eine Pause machen, um unsere Bedürfnisse zu verrichten. Ich ging hinter einen Busch in einem riesigen gepflügten Feld. Überall waren Posten mit Maschinengewehren. Es hatte keinen Sinn zu fliehen, denn die Strasse war voller Trupps von Marschierenden in Begleitung von deutschen und ungarischen Patrouillen. Ich überholte einen Trupp, und als ich an dessen Ende kam, ging ich hinauf in Richtung Strasse. Der ungarische Soldat am Ende des Trupps sah mich und fragte, wohin ich gehe. Ich antwortete: «Nach Budapest.» Er fragte: «Gehörst du nicht hier dazu?» Ich sagte: «Nein.»

Auf der anderen Strassenseite standen ungarische Arbeiter, die auf eine Mitfahrgelegenheit warteten. Öffentlichen Verkehr gab es nicht mehr. Ich bin sicher, der ungarische Soldat wusste, dass ich Jude bin und fliehe; er beschloss, mich mein Glück versuchen zu lassen. Ich ging auf die andere Strassenseite und stellte mich zwischen die Gojim, die ungarischen Arbeiter. Ein deutscher Militärlaster kam vorbei, und alle sprangen auf und ich mit ihnen – in den Rachen des Löwen. Da ich Angst hatte, dass ich wegen meines jüdischen Aussehens auffliegen würde, schaute ich die ganze Zeit gerade vor mich hin, zum Ende des Lastwagens.

Die Fahrt endete an der Margaretenbrücke in Budapest. Ich ging auf die Brücke und sah, dass unten eine kleine Fähre Leute ans andere Ufer beförderte. Auf der Brücke bemerkte ich plötzlich, dass Leute [am Ende der Brücke in der Richtung, in die ich ging] stehen blieben und sich zusammendrängten. Ich war sicher, dass Papiere kontrolliert wurden. Ich hatte keine. Und wenn jemand verdächtig schien, zogen sie ihm ohnehin die Hosen runter, um nachzuschauen, ob er Jude war oder nicht. Ich wechselte auf die andere Seite, drehte um in Richtung Buda und ging dort zur Fähre hinunter.

Die Soldaten, die die Fähre bewachten, sagten zu mir, dass nur Verletzte berechtigt seien einzusteigen. Ich entfernte mich, fand eine Glasscherbe und benutzte sie, um mir die Hand aufzuschneiden. Dann umwickelte ich die blutende Hand mit dem Hemd und kehrte als «Verletzter» zurück, mit deutlichen Blutflecken. So gelangte ich auf die andere Seite.

Ich wusste durch meine Kameraden in der ungarischen Bewegung, dass sich jemand von unserer Führung im Hauptquartier des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz befand, in der Mérleg-Gasse. Das war Mimisch Herbst [Jizchak Herbst]. Ebenso wusste ich, dass es die einzige Adresse war, die ich hatte; ich musste dort hinkommen. Während ich die Strasse entlangrannte, gab es einen Luftangriff, und ich ging in einen Schutzraum hinunter. Dort lachten Leute über Juden, die mit erhobenen Händen auf der Strasse vorbeigeführt wurden. Ich erkannte, dass es zu gefährlich war, im Luftschutzkeller zu bleiben, und als der nächste Alarm kam, ging ich hinaus und suchte weiter nach der Mérleg-Gasse. Ich wusste nicht, wo sie war, nur, dass sie in der Umgebung war und im rechten Winkel zur Donau verlief. Also ging ich die Donau entlang, bis ich die Strasse ausfindig gemacht hatte.

Ich kam zu dem Haus. Ich sah Hunderte Menschen mit kleinen Kindern vor der Eingangstür stehen. Es waren Eltern, die ihre Kinder in die Obhut des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz übergaben, und von dort wurden die Kinder in jüdische Kinderheime gebracht. Als ich Männer in Uniformen der ungarischen Faschisten [Pfeilkreuzler] am Eingang stehen sah, entfernte ich mich.

Ich hatte Hunger. Es war etliche Tage her, dass ich etwas gegessen hatte. Ich ging in ein bombardiertes Haus hinein. Es war verboten, das zu machen; es war auch gefährlich, denn man konnte dafür hingerichtet werden. Aber für Juden machte das keinen Unterschied, man brachte sie aus irgendeinem Grund um. Ich fand nichts in dem zerstörten Haus, und ich kehrte zum Gebäude des Roten Kreuzes zurück. Die Faschisten hatten den Ort inzwischen verlassen, und ich kämpfte mit der Menge, um in das Gebäude hineinzukommen. Alle wollten mit ihren Kindern hinein. Sie sagten zu mir: «Du bist kein Kind. Warum drängst du dich durch?» Ich wusste, meine einzige Chance war dann, wenn sie zwei, drei Leute mit ihren Kindern hineinliessen, und da drängte ich mich hinein. Sie wollten mich hinauswerfen, sie zogen mich regelrecht aus, und ich fing an zu schreien: «Mimisch! Mimisch!», in der Hoffnung, er würde kommen und mich retten. Ein anderer aus der Leitung, Mosche Alpan – er wurde «Pil» [«Elefant» auf Hebräisch] genannt – kam mir zu Hilfe und befreite mich aus der Menge.

Später an diesem Abend ging Klári Alper [eines der weiblichen Mitglieder] mit mir hinaus. Wir gaben vor, ein Liebespaar zu sein, und so erreichte ich das Glashaus. Das war Ende Oktober, Anfang November 1944. Ich brauchte keine Papiere, um in das Glashaus hineinzukommen. Alle kannten Klári Alper, so dass ich keine Probleme hatte, als ich in der Nacht dort ankam.

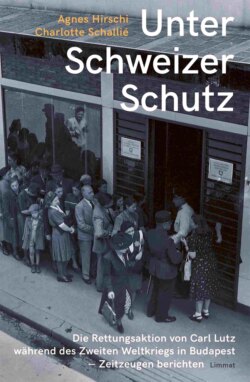

Mordechai Fleischer, Bratislava, Tschechoslowakei, heutige Slowakei ca. 1942

Im Glashaus war ich in einer Gruppe der Jugendbewegung aktiv, aber wir machten nicht viel. Einige Male begleitete ich Simcha Hunwald als Sekretär. Wir beschäftigten uns selbst hauptsächlich damit, Hebräisch zu lernen und Vorbereitungen zu treffen. Wir verbrachten viel Zeit damit, unsere Zukunft nach der Befreiung zu planen. Wir wussten, am Ende würde Budapest besiegt werden, und wir überlegten uns Wege, wie wir der russischen Armee helfen könnten. Wir wohnten im hinteren Gebäude, in einem der Keller. Es war grauenhaft eng dort, wir schliefen auf Etagenbetten. Wir bereiteten uns vor, indem wir mit einer nutzlosen Pistole spielten, die wir vielleicht [so dachten wir] bei zukünftigen Aktionen benutzen könnten – aber das war hauptsächlich symbolisch. Wir machten kaum etwas im Glashaus. Die Leute versteckten sich einfach, quetschten sich zusammen, und es war an allem Not, sowohl an Essen wie an Möglichkeiten. Wir waren sehr elend dran. Ich zog monatelang immer das gleiche Hemd und die gleiche Unterwäsche an.

Zu irgendeinem Zeitpunkt erhielt ich eine neue Aufgabe und zog vom Glashaus in ein anderes Gebäude unter Schweizer Schutz, in der Wekerle-Gasse. Dort wurde beschlossen, dass wir in einer Dreiergruppe arbeiten sollten. Einer war Breuer Meir, und der dritte war ein Neuer, ich weiss seinen Namen nicht mehr. Wir zogen los, um Proviant zu beschaffen, den wir danach in die Kinderhäuser und ins Ghetto transportierten. Wir unternahmen eine Reihe solcher Transporte von dort aus. Von dem Ort wegzukommen [wo wir den Proviant erhielten], war einfach grauenhaft – und höchst gefährlich! Einer von uns zog den Karren, und die beiden anderen schoben. Er war voll beladen und mit einer Decke zugedeckt [um den Proviant zu tarnen], aber die Bevölkerung war ausgehungert, und oft fielen sie über den Karren her.

Infolge der grauenhaften Hygienezustände [sowohl in der Wekerle-Gasse als auch im Glashaus] bekam ich die Krätze, und meine ganze Haut bedeckte sich mit Wunden. Im Gegensatz zu den Männern, die man leicht als Juden identifizieren konnte, indem man ihnen mit Gewalt die Hosen herunterzog, konnten die Frauen und Mädchen mit gefälschten Ausweisen hinausgehen [auf denen nicht vermerkt war, dass sie Jüdinnen waren]. So brachte mir eine der Kameradinnen, Zippi Schechter, irgendeine Salbe. Da ich sie direkt, ohne sie vorher zu verdünnen, auftrug, bekam ich furchtbare Verbrennungen, hohes Fieber und fantasierte.

In der Zeit, in der ich krank war, brachen meine beiden Kameraden – mit dem Karren – ohne mich auf und verschwanden. Wir wissen nicht, was ihnen zugestossen ist. Höchstwahrscheinlich hat man sie am Donauufer umgebracht; das war damals die Methode. Die hygienischen und gesundheitlichen Bedingungen haben mich beeinträchtigt, aber letzten Endes haben sie mir das Leben gerettet.

Wenige Tage später kamen die Russen in die Stadt. Wir wurden befreit. Und wieder fingen wir an, uns zu organisieren. Jeder von uns erhielt verschiedene Aufgaben, von denen die meisten mit den Kindern zusammenhingen, die sich in der Obhut des Roten Kreuzes befanden. Da ich eine slawische Sprache beherrschte, Slowakisch, konnte ich mich ein wenig mit den Russen unterhalten. Meistens stand ich Wache. Mir ist eine kuriose Situation in Erinnerung geblieben: Einmal kam ein russischer Soldat zu uns, ging hinein, und ich erklärte ihm, dass er hier keine Mädchen finden würde, sondern nur kleine Kinder, die den Krieg überlebt hatten – die russischen Soldaten suchten schliesslich überall nach Mädchen. Er hatte einen nicht allzu grossen Teppich auf der Schulter; es war Winter. Er nahm den Teppich und sagte: «Nimm den Teppich, deck sie zu, damit ihnen nicht kalt wird.» Das war typisch russisches Benehmen: Er war gekommen, um Mädchen zu vergewaltigen, und am Ende hatte er Mitleid mit den Kindern – «Deck sie zu.»

Anschliessend wurde ich Betreuer von Kindern auf ungarischem Gebiet, und als ich im Mai 1945 erfuhr, dass meine Geburtsstadt, Bratislava, befreit worden war, kehrte ich nach Hause zurück, um herauszufinden, ob meine Eltern überlebt hatten. Ich ging zu dem Lager, das dem Mann – ein Goj – gehörte, der meine Schwester gerettet hatte; er war Textilkaufmann. Während des Kriegs hatte er einen der Kameraden aus unserer Jugendbewegung als seinen Geschäftsführer gewählt. Er hatte auch einen Bunker gebaut und viele Juden versteckt. Nach dem Krieg erhielt er den Titel «Gerechter unter den Völkern». Ich ging also zu seinem Geschäft und spähte durchs Schaufenster. Plötzlich schlug mir das Herz bis zum Hals – da drinnen war meine Schwester! Ich ging hinein und fand auch meine Mutter dort. Sie sagten mir, dass mein Vater gleich von der Arbeit zurückkommen würde. Ich erfuhr, dass meine Eltern gefasst und nach Theresienstadt deportiert worden waren. Doch die Bahngleise [von Theresienstadt] nach Auschwitz waren damals schon nicht mehr vorhanden. So wurden sie gerettet und kehrten aus Theresienstadt nach Bratislava zurück.

Ich bin 1946 ins damalige Palästina ausgewandert. Ich war Kibbuzmitglied und machte eine Ausbildung im Kibbuz Ma’anit. Anschliessend war ich eines der Gründungsmitglieder des Kibbuz Jas’ur. Meine Schwester heiratete den Goj, der sie in Bratislava gerettet hatte. Sie bekamen einen Sohn. Meine Eltern emigrierten 1949 nach Israel. Mein Vater nahm sofort seinen Beruf wieder auf und wurde Direktor der Druckerei der ungarischen Zeitung «Új Kelet» – «Neuer Osten» –, bis er in Rente ging.

Meine zukünftige Frau, Trudi, die ich als Mädchen auf der Insel Csepel getroffen hatte, ist auch nach Israel ausgewandert. Sie war mit dem Kasztner-Transport aus Ungarn geflohen. Wir begegneten uns 1947 wieder, im Krankenhaus in Haifa, als ich von meiner Verwundung genas, die ich mir bei Kämpfen im Westgalil zugezogen hatte. Trudi ist 2009 gestorben. Wir hatten eine Tochter, die mit zweiunddreissig Jahren gestorben ist. Sie war Mutter von zwei Kindern, ein Junge und ein Mädchen. Mein Enkel hat vor sechs Jahren Suizid begangen. Meine Enkelin hat ein sechs Monate altes Baby – meine Urenkelin. Das ist meine Geschichte. Mein Lebenslauf.

Meine Gefühle gegenüber Carl Lutz? Ich kann mir keine grössere Opferbereitschaft als seine vorstellen. Er hätte ermordet werden oder von den Deutschen mit Leichtigkeit beseitigt werden können. Sie hätten ihn jeden Moment beseitigen können, indem sie einen Unfall «inszenierten». Das war absolut legitim damals.

Das Interview wurde im Mai 2017 von Noga Yarmar in Giv’atajim, Israel, geführt.

Aus dem Hebräischen von Barbara Linner