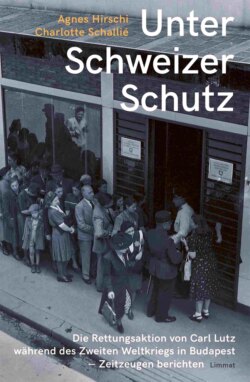

Читать книгу Unter Schweizer Schutz - Группа авторов - Страница 31

«In jedem Augenblick konnte ein Stück Papier ein Menschenleben bedeuten»

ОглавлениеIm September 1943 schloss sich David Gur (Endre Grósz) in Budapest der zionistischen Jugendbewegung Haschomer Hazair an. Nach der Besetzung Ungarns durch die Deutschen am 19. März 1944 wurde er für das «Werkstatt»-Team rekrutiert, das gefälschte Dokumente herstellte. Kurze Zeit später leitete David Gur die zentrale Werkstatt des zionistischen Jugendwiderstands in Ungarn. Der Untergrund hatte seine Aktivität am Tag der deutschen Besetzung aufgenommen.

Ich bin im ungarischen Dorf Okány geboren. Mein Vater Miklós Grósz war Holz- und Kornhändler. Wir waren, fern der jüdischen Tradition, eine der zehn assimilierten jüdischen Familien des Dorfes. Ich schloss das Gymnasium an einer protestantischen Schule einer Nachbarstadt ab. Juden machten nur einen kleinen Prozentsatz der Schülerschaft aus. Auch wenn die meisten Lehrer nicht gerade für ihre Judenfreundlichkeit bekannt waren, gab es doch keinen offenen Antisemitismus.

1943, als ich siebzehn war – und ein Reifezeugnis hatte –, waren die Pforten der Institute für höhere Bildung den jungen Juden verschlossen. So ging ich nach Budapest und wurde Lehrling in einer jüdischen Baufirma. Tagsüber arbeitete ich, und nachts lernte ich Bauzeichnen. Im September versuchte ich mich der Untergrundbewegung Haschomer Hazair anzuschliessen, was mir gelang. Die meisten Aktivisten stammten aus den Reihen der ungarischsprachigen Flüchtlinge aus der Slowakei, die in Budapest lebten. Ende März wurde ich aufgrund meiner zeichnerischen Fähigkeiten ins Team der Fälscherwerkstatt aufgenommen. Später war ich als Leiter der Werkstatt direkt in die Widerstandsbewegung und all ihre Aktivitäten involviert. Der Werkstatt kam im Untergrund eine Schlüsselrolle zu, da sie der zionistischen Jugendwiderstandsbewegung, deren einzelne Mitglieder in enger Abstimmung miteinander arbeiteten, für sämtliche Operationen die nötigen Mittel bereitstellte. Ihre Tätigkeiten umfassten:

Arisierung: Führende Mitglieder des zionistischen Jugendwiderstands wurden mit Dokumenten ausgestattet, die sie als arische Christen auswiesen. Diese neue Identität ermöglichte ihnen das Überleben und die Rettung anderer.

Missionen in den Provinzen und Zwangsarbeitslagern: Mitglieder des zionistischen Jugendwiderstands suchten isolierte jüdische Gemeinden auf, um sie vor der bevorstehenden Ghettoisierung und Deportationen zu warnen. Jüdischen Jugendlichen wurde Fluchthilfe geleistet, und sie wurden mit Geld, falschen Dokumenten und Adressen in Budapest ausgestattet.

«Tijul»: Als sämtliche Länder rund um Ungarn von den Deutschen besetzt waren, bestand die einzige Hoffnung auf Entkommen darin, die rumänische Küste am Schwarzen Meer zu erreichen. Die zionistische Jugendbewegung stellte gefälschte Dokumente bereit und organisierte für Tausende jüdischer Jugendlicher den illegalen Grenzübertritt und rettete sie so vor der Vernichtung.

Kinderheime: Tausende jüdischer Kinder blieben allein in Budapest zurück, als ihre Eltern deportiert wurden. Die zionistische Jugendbewegung kümmerte sich um sie, richtete Kinderheime ein, suchte nach den Kindern und brachte sie in Heimen unter, wo sie versorgt und geschützt wurden. Das Team der Betreuer wurde mit gefälschten Berechtigungsscheinen und Identitätspapieren ausgestattet. Die Konvois mit dem Proviant für die Heime wurden von Wachen eskortiert, die sich aus Mitgliedern der zionistischen Jugendbewegung zusammensetzte, deren Papiere sie als Soldaten oder Pfeilkreuzler-Milizionäre auswiesen.

Hilfe für nichtjüdische Antinazigruppen: Vertreter lokaler Antinazigruppen wurden auf Anfrage von der zentralen Werkstätte des zionistischen Jugendwiderstands mit Papieren ausgestattet, die es ihnen erlaubten, ihre Untergrundaktivitäten zu organisieren.

Um die Rettungsaktionen durchzuführen und die dafür nötigen Unterlagen rechtzeitig fertigzustellen, musste die zentrale Werkstatt unter der ständig präsenten Gefahr funktionieren. Um nicht aufzufliegen, zog sie ständig um. Das richtige Dokument war die effektivste Waffe und Munition für sämtliche Operationen der zionistischen Widerstandsbewegung. Die Werkstatt für gefälschte Dokumente war der Dreh- und Angelpunkt des Überlebenskampfes.

Das Herstellen falscher Dokumente, das in Ungarn und Budapest einen äusserst wichtigen, autarken Bereich der Untergrundarbeit darstellte, war in anderen europäischen Untergrundbewegungen nur Mittel zum Zweck. Dies ist den spezifischen Umständen des ungarischen Untergrunds und den Möglichkeiten der jüdischen Rettungsaktivitäten geschuldet. In anderen Ländern waren die Hauptziele der bewaffnete Kampf, Sabotage und aktiver Widerstand. In Ungarn konzentrierte sich die jüdische Untergrundbewegung – mangels Alternativen – auf die Rettung von Menschenleben. Eine ähnliche Situation herrschte in den nichtjüdischen Untergrundbewegungen. Es stellt sich die Frage: Warum gab es in Ungarn keinen bewaffneten Widerstand? War das nur ein Zufall?

Es wurde manchmal versucht – von Leuten, die nicht mit der damaligen Lage in Ungarn vertraut sind –, die ungarischen Untergrundaktivitäten mit denen in anderen Ländern zu vergleichen. Dabei übersahen sie sowohl einige faktische Gegebenheiten, die das Wesen der Bewegung bestimmten, als auch die Tatsache, dass unter den herrschenden Bedingungen der einzige mögliche Weg in der aktiven Rettung bestand:

1. Mangel an Personal, das fähig war, Waffen zu tragen Die meisten jüdischen Männer im Alter zwischen einundzwanzig und fünfundvierzig Jahren standen seit 1942 im Dienst von speziellen Zwangsarbeitseinheiten, hauptsächlich im besetzten Russland. Diejenigen, die noch nicht mobilisiert waren, wurden nach dem Einmarsch der Deutschen in Budapest einberufen. Einzig mit Frauen, Kindern und älteren Männern einen bewaffneten Widerstand zu organisieren, war nicht möglich.

2. Ungünstige topografische Bedingungen Ungarn besteht grösstenteils aus ausgedehnten, waldarmen Tiefebenen. Das einzige Gebiet, welches sich aufgrund seiner geografischen Bedingungen für einen Partisanenkrieg geeignet hätte, war das karpatische Gebirge. Die jüdische Bevölkerung dieser Gegend war jedoch unter den ersten, die in Ghettos zusammengetrieben und innerhalb weniger Tage nach dem Einmarsch der Deutschen deportiert wurden.

3. Fehlende Zeit Nach der deutschen Besetzung jagten sich die Ereignisse in schwindelerregender Geschwindigkeit. Als sich die Menschen bewusst waren, was vor sich ging, fanden sie sich bereits in Auschwitz wieder. Die Konzentration von Juden in lokalen Ghettos und ihre Deportation aus Ungarn waren in den einzelnen Teilen des Landes mit maximaler Effizienz, innerhalb weniger Tage, durchgeführt worden. Der gesamte Deportationsprozess des ungarischen Judentums wurde in der erstaunlich kurzen Zeit von sechs Wochen vollzogen! Es blieb keine Zeit, sich zu organisieren.

4. Mangelnde Empathie bei der lokalen Bevölkerung Unter den ungarischen Staatsbürgern herrschte im Allgemeinen eine feindselige, distanzierte Stimmung, und es war unrealistisch, von der nichtjüdischen Bevölkerung vor Ort irgendwelche Hilfe zu erwarten. Weder Wasser noch Informationen noch Waffen.

Mit der deutschen Besetzung von Ungarn erlangte die Dokumentenherstellung höchste Dringlichkeit.

Das von der deutschen Besatzung auferlegte Regime basierte auf der Ausübung von Macht und Gewalt gegenüber den Juden. Die Aktionen waren als bürokratische Verfahren eines scheinbar gesetzestreuen Staates getarnt. Regierungsverordnungen wurden in der Presse, im Radio und in Form von Bulletins auf Anschlagtafeln veröffentlicht. Diese Verordnungen wurden täglich mehr, ihre Inhalte immer bedrohlicher, ihre Reichweite zunehmend grösser, was zur Isolierung bestimmter Gruppen von Juden von der jüdischen Bevölkerung als Ganzes führte. Ab dem Tag ihres Einmarsches in Ungarn zogen die Deutschen sämtliche Strippen, manchmal in der Öffentlichkeit, manchmal hinter den Kulissen, und ihr Schatten schwebte über allem, was damals geschah.

Am Leben zu bleiben, bedeutete, sich jeden Morgen schnell und wachsam den neuen Regeln zu entziehen. Dies musste jeder Einzelne selbst in die Hand nehmen. Der einzige Weg führte über gefälschte Arierausweise. Diese waren aufgrund der konstanten, strengen Kontrolle durch die Gendarmerie und Sonderpolizei auf Strassen und öffentlichen Plätzen unumgänglich geworden. Auch Hausmeister in Wohnblöcken übernahmen als loyale Diener des Regimes diese Aufgabe. Nur wer die passenden Papiere hatte, konnte hoffen, der Deportation zu entkommen – was bedeutete, am Leben zu bleiben.

Die ständige Änderung von Namen und Adressen erforderte eine Unzahl an Dokumenten. War man geschickt, bot ein solches Dokument die Chance und die Grundvoraussetzung zum Überleben. Den Mitgliedern der Chaluz-Bewegung verschafften die gefälschten Papiere hauptsächlich die nötige Handlungsfreiheit zur Rettung anderer.

Das Personal der Fälscherwerkstatt setzte sich ausschliesslich aus Laien jeglicher professioneller Herkunft zusammen. Es gab keinen einzigen Drucker oder Hersteller unter uns. Es fehlten uns die technischen Grundkenntnisse in jedem Bereich der Dokumenten- und Stempelherstellung.48 Niemand hatte die fachlichen Erfordernisse oder die hohe Nachfrage und den Umfang des Bedarfs an gefälschten Dokumenten vorhergesehen oder vorhersehen können. Das Team musste improvisieren und eigenständig in aller Eile komplexe Arbeitsabläufe erfinden, deren Aneignung normalerweise Jahre in Anspruch nehmen würde. Aber wir lernten in der Praxis, was nötig war, um die Standards und technischen Anforderungen unserer Arbeit zu erfüllen. Wir fanden heraus, wie wir vorzugehen hatten, um die auftretenden Schwierigkeiten zu meistern und zu umgehen.

Vor diesem Hintergrund stach der Werkstattbetrieb im besetzten Europa und im antinazistischen Untergrund als einzigartig heraus, sowohl was Produktionsverfahren, Quantität und Vielfalt als auch die massive Nachfrage betraf, die gedeckt werden musste.

Die wichtigsten Verfahrensweisen waren:

a. Zeichnen. Manche Stempel wurden mit schwarzer Tinte oder Stempeltinte direkt von Hand auf das Dokument gezeichnet. So wurde vor allem zu Beginn verfahren, als der Umfang der Operation noch nicht so grosses Ausmass angenommen hatte.

b. Kopieren der Stempel. Dies geschah mit chemischer Tinte auf transparentem Zeichenpapier. Die Probe wurde auf ein mit Gelatine beschichtetes Blatt gelegt und mittels eines Schapirographen 49 vervielfältigt – was uns erlaubte, in 24 Stunden 20 bis 25 Stempel herzustellen. Unseren ersten Schapirographen bekamen wir aus der Slowakei. Nach einer Weile war die Oberfläche so stark abgenutzt, dass die Stempel einen Ring produzierten. Daher begannen wir mit einem Material zu experimentieren, das aus Gelatine und Glycerin bestand. Mit dieser Methode konnten die benötigten Stempel nur in begrenzter Menge hergestellt werden.

c. Stempel bestellen. Mit der oben beschriebenen Methode stempelten wir einen Bestellschein, und daraufhin belieferte uns eine reguläre Stempelfabrik mit gebrauchsfertigen Stempeln.

d. Montage. Wenn wir uns keinen konformen Bestellschein beschaffen konnten oder wenn es gerade besonders gefährlich war, einen herzustellen, mussten wir auf eine kompliziertere Methode zurückgreifen. Wir bestellten universelle Stempelversionen, aus denen wir die geforderte Version zusammenstellten, indem wir den Text in einzelne Buchstaben zerschnitten und diese neu zusammenklebten.

e. Stahlgerahmte Bleibuchstaben. Diese Methode war eher plump und hielt dem genauen Abgleichen mit dem Original nicht stand.

f. Echte Originaldokumente und Formulare. Ein bestimmter Typ von Formular war auf dem freien Markt erhältlich, da die nichtjüdische Bevölkerung ebenfalls Formulare brauchte. Wir kauften diese Formulare an verschiedenen Verkaufsschaltern in grösseren Mengen.

g. Abändern von Originaldokumenten. In bestimmten Fällen wuschen wir das Originaldokument in Chemikalien, die das Geschriebene ganz oder teilweise auflösten, und ersetzten es durch neue Angaben in anderer Schrift.

h. Durchschreibeverfahren. Die Grundlage für das Dokument war ein von uns in der Werkstatt vervielfältigtes Formular.

Die gefälschten Dokumente allein boten bei Strassenkontrollen keinen ausreichenden Schutz und konnten auch bei einem langen, alarmbedingten Aufenthalt in Schutzräumen die Gefahr nicht ganz bannen. Die gefälschten Papiere hatten aber psychologischen Wert; sie verschafften ihren Besitzern die Grundlage für ein selbstbewusstes Auftreten – denn jemand, der sich unnatürlich und nicht selbstbewusst verhielt, war verloren, selbst wenn er oder sie ein Dokument in der Tasche hatte. Man musste stets wissen, welches Dokument wann vorzuzeigen war.

Als die Regierung im Oktober 1944 an Szálasi überging, wurde der Terror gegen die Juden durch tiefen Hass genährt. Die Gelbsternhäuser boten nicht mehr länger die relative Ruhe oder Sicherheit. Es waren besondere Tricks nötig, um auch nur eine Person aus einem geschlossenen Haus zu «extrahieren». Leute von der Bewegung wurden in Uniformen der Pfeilkreuzler, der «Levente» 50 oder der Hilfssicherheitskräfte, die Menschen retteten, gesteckt.

Unter der Schirmherrschaft neutraler Staaten wurden «Schutzhäuser» errichtet. Die Gesandtschaften stellten Schutzbriefe in limitierter Höhe an jene aus, die berechtigt waren, in den «Schutzhäusern» zu wohnen. Wir unterstützten sie, indem wir massenweise selbst hergestellte schweizerische, schwedische und vatikanische Schutzbriefe ausstellten.

Die Idee, zusätzlich zu den von den ungarischen Behörden unter der Ägide von Konsul Lutz erlaubten Schweizer Schutzbriefen noch weitere zu drucken, entstand bei Gesprächen zwischen Mitgliedern der Leitung des zionistischen Jugendwiderstands im Glashaus, das ab Mitte August 1944 dessen Hauptsitz war.

Bis zum 15. Oktober 1944 wurden die Aktivitäten der zionistischen Jugendbewegung von Rafi Benshaloms Zimmer aus organisiert (an seiner Tür war ein Hinweis, der besagte: «Chaluz Sektion»), ohne dass die Leitung des Glashauses oder Carl Lutz davon wusste. Nachdem die Pfeilkreuzler die Macht ergriffen hatten, wurde die Trennung aufgehoben, und die zionistische Jugendbewegung und die Leitung des Glashauses (jüngere und ältere Generationen) arbeiteten zusammen. Die ältere Generation hatte Verständnis für die Initiativen der Jugendbewegung und kooperierte mit ihr. So wurde im Glashaus unter der Leitung von Alexander Grossman die Operation gestartet, Schutzbriefformulare in der Auflage von 10 000 Exemplaren zu drucken.51 Alle beteiligten sich am Austragen, Junge wie Alte, Zionisten, Antizionisten, Orthodoxe, Atheisten, Leute aus dem Glashaus, von der Zweigstelle der Schweizer Gesandtschaft in der Perczel-Mór-Strasse 2 und von den Büros des Internationalen Roten Kreuzes. Freiwillige Kuriere wurden in die Gelbsternhäuser in Budapest und in die in ganz Ungarn verstreuten Zwangsarbeitslager entsandt, um zu verhindern, dass die Internierten nach Deutschland verschleppt wurden. Dieses gewaltige, komplexe Unternehmen überstieg die Kapazitäten des durch die zionistische Jugendbewegung betriebenen Zentralateliers. Das Verdienst gebührt, falls man von Verdienst sprechen kann, wenn es um die Rettung von Menschenleben geht, Alexander Grossman, seinem Team und Hunderten anderen, Bekannten und Unbekannten, die an der Mission mitgewirkt haben.

Endre Grósz, Budapest, Ungarn 1944

Die Nachfrage nach Schweizer Papieren stieg so stark an, dass unsere Werkstatt zu klein wurde. So richteten wir gegenüber der schweizerischen Gesandtschaft am Szabadság tér (Freiheitsplatz) unsere eigene «Gesandtschaft» ein. Vom frühen Morgen bis spät in die Nacht versammelten sich hier viele Menschen – darunter auch viele Christen –, um Schutzbriefe für sich selbst oder ihre jüdischen Bekannten zu bekommen. Niemandem wurde die Hilfe verweigert. Laut Schätzungen war jeder zweite Budapester Jude in Besitz einer Art Schutzdokument.

Diese Dokumente brachten wahre Wunder zustande: Ganze Einheiten wurden aus Zwangsarbeitslagern an der deutsch-ungarischen Grenze zurückgeholt. Es kam sogar vor, dass Menschen von den Todesmärschen nach Hegyeshalom oder kurz vor der Exekution am Ufer der Donau gerettet werden konnten, wenn sie die Schutzpapiere rechtzeitig erhalten hatten.

Mitte Dezember standen die «russischen Dampfwalzen» vor den Toren Budapests. Die Bevölkerung wurde aufgefordert – freiwillig –, nach Westen zu fliehen. Man durfte sich nur für besondere Erledigungen, auf «direkten Befehl»52 oder mit speziellem Behindertenausweis auf den Strassen aufhalten. Bei Dunkelheit auf der Strasse zu sein, war gefährlich; Menschen wurden ohne Grund erschossen. Wir arbeiteten fieberhaft, pausenlos; wir wussten, es war das Ende. In jedem Augenblick konnte ein Stück Papier ein Menschenleben bedeuten, eine erfolgreiche Mission, eine Sabotage oder einen Beitrag zum Befreiungskampf.

Sämtliche Mitglieder der Bewegung waren mit der Rettung von Menschen beschäftigt. Juden, Kommunisten und andere Bürger, alle setzten ihre Hoffnung auf uns, auf unser Stück Papier. Wir waren der Rückhalt für alle, die auf die Befreier warteten, wir waren diejenigen, die den Weg für ihre Ankunft freimachten. Unsere Arbeit war Grundlage und Voraussetzung für alle andere Aktivität.

Am 21. Dezember zogen wir in den ersten Stock der Nummer 13 am Erzsébet-Ring. Kurze Zeit später wurden wir verhaftet. An diesem Tag war es mit der Herstellung von gefälschten Dokumenten in unserer Werkstatt vorbei. Kriminalbeamte der Pfeilkreuzler suchten nach Juden und fanden uns. Sie fesselten uns und konfiszierten unsere Uhren, unser Geld, Wertsachen, Füllfederhalter – und die Verhöre begannen. Sie schlugen uns, raubten die Wohnung aus, und um neun Uhr abends führten sie uns in die Parteizentrale am Erzsébet-Ring. Um Mitternacht mussten wir uns in einer Reihe aufstellen, und sie nahmen uns Mäntel, Pullover und Schuhe ab. Sie verlangten unsere Personalangaben. Von Mitternacht bis fünf Uhr morgens wurden wir pausenlos geschlagen. Die vierzehn- oder fünfzehnjährigen Jungen waren die brutalsten. Im Bestreben, sich vor den Älteren zu beweisen, prügelten sie immer kräftiger auf uns ein. Das Stöhnen und Schreien der Opfer war für sie nur Öl ins Feuer. Doch trotz der brutalen «Behandlung» brach nicht einer von uns zusammen oder gab die geringste Information preis – weder Namen noch Adressen. Um ungefähr sieben Uhr starb einer unserer geliebten Kameraden – Miky Langer – in unseren Armen. Auch unsere Erschütterung konnte die brutalen, barbarischen Pfeilkreuzler nicht davon abhalten, ihm noch ein paar weitere Tritte zu versetzen, ihn auszuziehen und seine Leiche wegzubringen. Wir waren ohne Miky zurückgelassen …

Am Nachmittag trafen Untersuchungsbeamte aus dem Polizeipräsidium ein, die mit Kriminalverhören Erfahrung hatten und versuchten, uns auf psychologische Weise zu beeinflussen. Dann brachten sie uns unter militärischer Bewachung ins Militärgefängnis am Margit-Ring (in das Gefängnis, in dem im November Hannah Szenes ermordet worden war). Am Nachmittag des 23. Dezember wurde ich zum Verhör geholt. Nach ein paar Elektroschocks zur Zermürbung holten sie wahllos Gegenstände aus den Koffern: zum Beispiel einen Schutzpass oder einen Stempel. Selbst wenn ich die Wahrheit sagte, glaubten sie mir nicht. Sie nannten die Namen sämtlicher zionistischer Führungskräfte und fragten, ob ich sie kenne, wer was wo getan habe. Sie freuten sich, endlich jemanden vom Haschomer Hazair zwischen die Finger bekommen zu haben.

Sie versprachen uns ein weiteres Verhör am nächsten Tag, mit Protokoll. Damit war die Phase des Prügelns zu Ende; der Zeitpunkt des Urteils nahte …

Am 24. Dezember, Heiligabend, begann der Überfall auf Budapest. Die Gefangenen vom Margit-Ring wurden in zwei Gruppen aufgeteilt: Juden in die eine und Christen in die andere. Die Christen wurden abgeführt, und wir Juden erwarteten ebenfalls, dass wir unserem Tod zugeführt oder auf der Stelle von Maschinengewehren erschossen würden. Aber an diesem und auch am nächsten Tag geschah nichts. Wir überlegten uns jeden möglichen Fluchtweg. Wir dachten an eine Leiter aus Laken und Kleiderbügel, kamen aber über die Planungsphase nicht hinaus.

Am Nachmittag wurden wir zum Exerzierplatz gerufen und mussten uns in Reihen aufstellen. Ein Offizier des Stadtkommandos erschien und verlas eine Namensliste. Die Gesichter der Wärter verrieten, dass unser Schicksal besiegelt war. Aber die Liste klang merkwürdig. Unter den aufgerufenen Namen waren die Namen von Leuten, die nicht einmal im Gefängnis waren. Die Namen der Anwesenden passten nicht zu denen auf der Liste. Offenbar wusste derjenige, der diese Liste zusammengestellt hatte, wer immer es war, nicht mit Sicherheit, wer wirklich im Gefängnis war. Wir nutzten die Verwirrung aus und antworteten nicht. Plötzlich liess mich einer der aufgerufenen Namen aufhorchen: Tibor Rapos Farkas.

Ich gab mich als Tibor Rapos aus – ein Name, den ich zuvor einmal angenommen hatte – und trat vor. Die anderen, die sahen, was ich tat, folgten meinem Beispiel. Die Wächter verstanden dieses sonderbare Verhalten nicht, waren aber froh, uns loszuwerden, damit sie bei der Ankunft der Russen so wenig Gefangene wie möglich hatten. Sie gingen der Namensfrage nicht weiter auf den Grund; sie liessen die ganze Gruppe jener, die bereitwillig vorgetreten waren, gehen, überzeugt, dass es in den Tod ging.

Eskortiert von mit Maschinengewehren bewaffneten Soldaten marschierten wir durch die leeren Strassen von Buda. Als wir die Széchenyi lánchíd (Kettenbrücke) überquert hatten, bog ich an der Spitze der siebzehn Leute ab und marschierte wortlos zum zentralen Parteisitz in der Wekerle-Sándor-Gasse 17 (eins der Häuser unter Schutz der Schweizer Gesandtschaft).

Als ich meine Freunde sah, die am Eingang des Gebäudes auf uns warteten, verstand ich die wahre Bedeutung des Wortes «Waffenbrüder». Ich war überglücklich, von meinen Freunden gerettet worden zu sein.

In den neun Monaten der Operation hatten wir eine beträchtliche Menge von Papieren herstellen können, darunter 10 000 Geburtsurkunden, 10 000 Personalausweise, 8000 Heiratsurkunden, 4000 Aufenthaltsbescheinigungen, 3000 christliche Taufurkunden, 2000 Flüchtlingsurkunden, 70 000 polizeiliche Meldescheine und 12 0000 Schweizer Schutzbriefe.

Ausschnitte aus «David Gur’s Testimony», in: Rafi Benshalom: We Struggled For Life, Jerusalem 2001, S. 135–159. David Gur gewährte 2015 in einem Gespräch mit Charlotte Schallié in Ramat Gan weitere Einsichten.

Aus dem Englischen von Lis Künzli