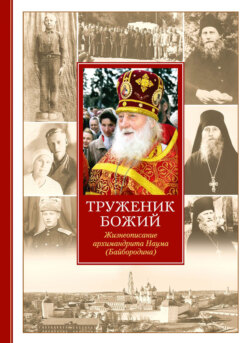

Читать книгу Труженик Божий. Жизнеописание архимандрита Наума (Байбородина) - Группа авторов - Страница 6

Глава 1. Род Байбородиных

Переселение в Сибирь

ОглавлениеЭтот широкий кругозор, привычка не бояться долгих дорог и чужих мест, приобретенная опытом отхожих промыслов вместе с опытом других встреченных им людей, делали вилегодца легким на подъем и готовым в случае необходимости отправиться искать свою судьбу в дальней стороне. К концу же XIX века необходимость в переселении стала возникать достаточно часто, а отмена крепостного права в 1861 году создала для этого требуемые условия.

За истекшие с принятия этой судьбоносной реформы полвека численность русского крестьянства в европейской части России выросла почти на треть, а размер среднего надела земли, приходившегося на каждую семью, уменьшился почти вполовину. Прокормить себя и семью с такого маленького земельного участка становилось все сложнее, так что многие крестьянские семьи вынуждены были задуматься о том, чтобы, подобно их предкам-переселенцам, перебраться в другие места, где свободных земель было бы вдоволь. Потому со второй половины XIX века все больше крестьян Европейской России потянулись «со скоты и животы своими» в дальний путь – на Урал и Алтай, в Сибирь и киргиз-кайсацкие степи Средней Азии, на Дальний Восток, Кавказ и в Закавказье.

Колодец Е. И. Байбородина в Залесье

Благодаря военным успехам Российской империи в XVIII–XIX веках, когда было полностью разрушено разбойничье Джунгарское ханство, приведены к покорности среднеазиатские эмиры и степняки, буйные черкесы, крымские и сибирские татары, заключен мир с цинским императорским Китаем, путь русскому человеку на Восток был открыт. Перед переселенцами лежали десять миллионов квадратных километров земли, ждавшей первопроходца и хозяина. Поэтому в конце XIX – начале XX века счет русским переселенцам шел уже тоже не на тысячи, а на миллионы.

Батюшка вместе со своими духовными чадами рядом с колодцем Ефима Ивановича в Залесье

Среди этих миллионов оказался и вилегодский крестьянин Ефим (Евфимий) Иванович Байбородин со своим семейством – женой Марией Степановной и детьми Григорием, Павлом, Алексеем, Афанасией и маленьким Александром. Ефим Иванович, родившийся в 1862 году, на момент переселения, предпринятого им в 1900-м, был уже человеком зрелым. Свидетельством его трудолюбия и крестьянских умений до сих пор остается в его родной деревне Залесье, что ныне относится к Вилегодскому району Архангельской области, собственноручно ископанный им колодец, пользоваться которым можно и до сего дня.

Ефим Иванович оставил на родной Вилегодской земле усадьбу и лишний скарб и отправился в дальнюю дорогу, что привела его в конце пути в Западную Сибирь. Здесь он и осел в Мало-Ирменке. Эта деревня самими ее жителями по-простому звалась Шубинкой и входила в состав Ордынской волости Ново-Николаевского уезда Томской губернии. Чтобы попасть сюда, переселенцам пришлось преодолеть почти три тысячи верст. Они двигались через Пермь и Екатеринбург, по Старому Московскому тракту на Тюмень и Омск.

Путь этот был необычайно долог и труден, полон опасностей и невзгод. Наверное, только выносливости русского крестьянина под силу было его одолеть. Лишь самые богатые переселенцы могли позволить себе запрячь в телегу пару лошадей, а тем более ехать двумя-тремя подводами на одну семью. Чаще всего на единственной повозке везли нехитрый домашний скарб, без которого не обойтись ни в дороге, ни первое время на новом месте. Сверх него в телеге могли поместиться лишь самые маленькие дети, старики – если такие были – да кто-нибудь из тех, кому случилось заболеть дорогой. Остальные члены семей переселенцев весь этот далекий путь проделывали пешком да на босу ногу – ведь на такую дорогу никакой обуви не напасешься и лаптей не наплести.

Но часто у путников не было ни повозки, ни лошади – такие (их было не меньше половины) несли на плечах все свои пожитки. Эти люди были слишком бедны – не от богатства же и хорошей жизни решили они отправиться в такой путь, а от нужды, что заставляла их искать лучшей доли на чужбине.

На трактах ручейки переселенцев, выезжавших на большую дорогу из разных мест, сливались в целые караваны из сотни повозок и трех-четырех сотен семей. Вместе путь безопасней, да и есть кому помочь в случае нужды – всем миром легче защититься от дурного человека. Ночевали, как правило, не в гостиницах или на постоялых дворах – на это никаких крестьянских сбережений не хватило бы, – а прямо в поле, под телегой или у костра. Поэтому в путь старались отправиться с первыми теплыми днями – в конце марта, в апреле, чтобы снега и морозы не застали ни в пути, ни бездомными на новом месте, где еще надо было успеть обзавестись хоть каким-то жильем.

С. В. Иванов. На новые места. 1886 г.

В противном случае судьбой переселенца и его семьи мог стать какой-нибудь из тысяч безымянных придорожных крестов, что во множестве отмечали путь на Восток. Ведь и во второй половине XIX века он продолжал оставаться нелегким и опасным. Случалось, что кто-то в пути заболевал и умирал; случалось, что, напротив, прямо в дороге рождался и вступал в жизнь чей-то младенец.

Порою путь в далекую Сибирь, не говоря уже о Дальнем Востоке, растягивался не на один год. Бывало, что потеря в дороге единственной лошади заставляла семью переселенца останавливаться там, где застала его эта беда, и наниматься у местных жителей в батраки, чтобы скопить денег на новую лошадь и продолжить прерванное путешествие. Ведь вплоть до 1906 года, до начала аграрной реформы Петра Аркадьевича Столыпина, переселение в Сибирь было личным делом, предпринимавшимся на свой страх и риск.

С. В. Иванов. В дороге. Смерть переселенца. 1889 г.

Лишь в последние предреволюционные годы переселенец из Центральной России добирался в Сибирь с относительным комфортом – по железной дороге, в специально оборудованном «столыпинском» вагоне, где было отгорожено отдельное пространство для людей и отдельное – для крестьянской скотины. По сравнению с дорожным бытом переселенцев еще каких-то нескольких лет до начала реформы государственного освоения Сибири такой способ перемещения действительно был верхом удобства.

Да еще и немаленькую невозвратную ссуду стали выдавать колонистам на приобретение всего необходимого для обустройства на новом месте. Эти деньги требовалось отдать государству лишь в том случае, если переселенец принимал решение вернуться на прежнее место жительства. Однако таких за все время до революции оказалось меньше 20 процентов. Зато спустя полтора-два десятка лет новая власть обозвала удобные «столыпинские» вагоны уродливой кличкой «вагонзак» и, поставив на окна решетки и набив стойла для скота заключенными, повезла их осваивать бескрайние просторы «Архипелага ГУЛАГ» – но уже против воли и без какой бы то ни было денежной ссуды «на обустройство».

Всех этих будущих событий не мог, конечно же, знать вилегодский житель Ефим Иванович Байбородин, когда в первые теплые дни весны 1900 года отправлялся в далекую Сибирь. В его случае этот путь завершился в Ордынской волости. Дорога отсюда вела дальше на юг, к Алтаю, куда стремились многие переселенцы, или же еще дальше на восток – к Томску и Красноярску, в Забайкалье и Приморье. Но Ефим Иванович не захотел перемещаться дальше. Может быть, просто понравились ему здешние места и показались вполне пригодными для начала новой жизни.

Земли же эти и вправду оказались по-своему хороши, хотя, конечно же, сильно отличались от привычной Вилегодчины. На Русском Севере причудливо петляла среди высоких вековых лесов неширокая Виледь, оставляя длинные песчаные отмели и заливные луга там, где пролегло ее прихотливое русло. Зимой – морозы до минус 50°C да зарницы в темном северном небе, нежарким летом – белые ночи с мая по июль и марево туманов над густыми росными травами. Здесь же, в Сибири, зимы хоть тоже морозны, зато лето – долгое и жаркое, так что не только пшеница и рожь успевали вызреть, но даже и такая невидаль, как арбуз.

Вместо Виледи течет здесь Обь – в этих местах вовсе прямая и ровная и такой ширины, что свободно ходили по ней из Ново-Николаевска пароходы. А уж рыбой она была богата небывало, так что бреднем по весне можно было за два захода в реку наловить ведро. Сюда, в верхнее течение Оби, с поздней осени до весны рыба приходила целыми стадами, спасаясь от зимних заморов, царивших в среднем и нижнем ее течении. По левому, высокому берегу впадают в нее две небольшие речушки – Орда и Ирменка, тоже в былые времена богатые и рыбой, и птицей.

Леса здесь, конечно, тоже не такие, как на Севере. Знаменитая тайга начиналась на другом берегу Оби, близ села Завьялова, и тянулась дальше на восток и на север. А здесь, по левобережью, открытые степные пространства прорезаются древними «ленточными» борами, что тянутся густыми полосками вдаль от обских берегов. Но и в этих борах довольно было и строевого леса, и дичи, и грибов с ягодами.

Снега здесь выпадает не в пример меньше, чем на Виледи, где его наметает по крыши. Так что скотину в новых местах можно было держать на прикорме до глубокой осени. Зато и засухи здесь случаются много чаще, чем на Севере, где того и гляди зальет посевы дождями или побьет нежданными поздними заморозками.

Однако как бы ни хороши были новые места, в которых оказывались переселенцы, но трудности их не кончались на том, чтобы до них добраться. На новом месте все надо было начинать сначала: строить дом, разбивать огороды, готовиться к посевной, заводить скотину и птицу, уж не говоря о дровах на зиму и сене для скота. Для такого обзаведения хозяйством переселенцу по тем временам требовалось 250–300 рублей, что даже для среднего крестьянского хозяйства было суммой немаленькой, которой редко кто из вновь прибывших обладал. Потому для многих из них опять оставался один выход – пойти в батраки к крепким «старожилам», чтобы за год или два заработать денег на собственное хозяйство наемным трудом. Кому-то, впрочем, приходилось батрачить для этого и по пять – семь лет, а кто-то и всю жизнь вынужден был работать на хозяина. Ведь таких новых поселенцев в сибирских деревнях к началу XX века набиралось уже больше половины общего числа жителей.

Окрестности Шубинки (Мало-Ирменки) – родные места о. Наума. Карта 1920 г.

Но даже если у переселенца находились необходимые для обустройства деньги, это еще не означало его прав на общие блага. Прежде чем стать полноправным членом деревенского общества, он должен был получить «приписку» на общем сельском сходе, выносившем о новоприбывшем свой «приемный приговор». Лишь при таком условии новый житель села допускался до «мира» – делался частью сельского общества. А без этого он не мог получить своей доли при разделе необходимых жизненных ресурсов, который проводился на общем собрании всех жителей. На нем распределялись среди семей и дворов пахотные земли, покосы, лес для строительства, рыбные ловли – словом, все, без чего человек не мог жить на земле сам. Не принятый в общество не имел в нем и права голоса. Все, на что он мог рассчитывать, – это всю жизнь перебиваться работой «в чужих людях».

Собравшийся сход придирчиво оценивал нового кандидата в ряды своего общества. Пьянице и лентяю на нем чаще всего давали «от ворот поворот», поскольку никто не хотел платить ложившиеся на весь «мир» подати за человека, не сумевшего доказать свою состоятельность и ценность для общества. Зато если новосел владел каким-то нужным для всех ремеслом или знаниями, сход охотно мог выдать ему «приписное свидетельство».

Но даже это не спасало переселенца от необходимых в таком случае затрат на «приписку». И если поначалу часто достаточно было ведра водки, выставленного по такому поводу на весь «мир», то к началу XX века помимо угощения в шесть – восемь ведер вина новый член общины вынужден был платить сельскому обществу за каждую «ревизскую душу», то есть за каждого совершеннолетнего члена своей семьи, от 15 до 75, а кое-где даже до 100 или 200 рублей. Вот почему многие крестьяне, даже скопив денег на хозяйство, не могли заработать на «приписку» и всю жизнь оставались бесправной сельской беднотой, испытывая мало добрых чувств к обеспеченным односельчанам, которых за глаза звали «мироедами»[6].

Именно поэтому, надо думать, поселился Ефим Иванович не в большом и богатом селе Ордынском, центре волостного правления, а в сравнительно маленькой деревне Шубинке, в которой большинство населения составляли такие же недавние переселенцы, как и он, а потому более снисходительные к нелегкой судьбе новосела. Деревня эта лежала в двадцати верстах от Ордынского, среди логов и увалов на красивых местах по левому берегу реки Ирменки.

Земли здесь были хорошие, урожайные. Вокруг села росли березовые колки, недалеко был лес, богатый грибами и ягодами, всяким зверем и птицей. Оттого начал здесь селиться русский человек еще с середины XVIII века. Началом построения Шубинки принято считать 1750 год, так что на сегодняшний день ей уже больше двухсот пятидесяти лет. Первыми оседлыми жителями этих мест, строившими, в отличие от небольших кочевых орд сибирских татар, постоянные поселения, были «чалдоны», или «челдоны». Так называли в Сибири потомков пришедших сюда с Дона казаков и самых ранних переселенцев, к XIX–XX векам считавшихся уже «коренными», а не «самоходами», как стали звать более поздних выходцев из «Расеи».

Вторая волна этих заселивших Шубинку «самоходов» шла уже главным образом из северных областей империи – Архангельской, Вологодской, Псковской, так что Ефим Иванович вполне мог встретить тут земляков, что могло повлиять на его выбор места нового жительства. С построением знаменитой Транссибирской железной дороги и началом Столыпинской реформы по заселению земель за Уралом приток переселенцев из губерний европейской части России еще более возрос, а с ним вместе продолжала расти и Шубинка, постепенно превратившаяся в немаленькое уже село (в 1914 году здесь числилось двести тринадцать крестьянских дворов). В том же году жители Шубинки собрались наконец-то построить собственную церковь, так что теперь, в согласии с существовавшими тогда правилами, деревня превратилась в село. Волостное правление в Ордынском официально зарегистрировало его, переименовав в Мало-Ирменку – по названию реки Ирмень, на которой оно стояло.

Народ здесь жил рукодельный. Главным и самым известным промыслом местных жителей было шитье шуб. Оттого во всей округе за селом и закрепилось «народное» прозвище Шубинка, которым в просторечии продолжали пользоваться и после смены названия в 1914 году. Местные скорняки славились далеко за пределами волости, ведь они умели выделывать те самые «барнаульские шубы», мода на которые тогда охватила едва ли не всю Сибирь. В отличие от обычного белого полушубка барнаульские шубы красились в черный цвет, делая приметным своего хозяина. Да и цвет практичный, немаркий, что для крестьянина имело большое значение.

Ефим Иванович, как выходец из Вилегодчины, где веками народ имел дело с производством ткани и ее окраской, мог прийтись на новом месте ко двору. В довольно короткий срок он уже успел обзавестись здесь крепким крестьянским хозяйством, которое вел вместе с сыновьями. А среди них подрастал родившийся всего лишь за два года до переезда семьи в Сибирь Александр Ефимович Байбородин – будущий родной отец по плоти Батюшки архимандрита Наума.

6

См.: Лыков О.М. Звезда над Обью. Новосибирск: Новосибирское книж. изд-во, 2006. С. 83–91.