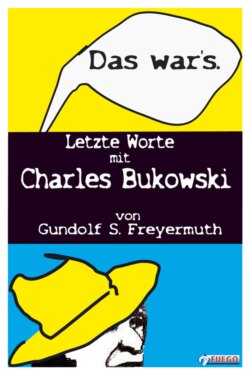

Читать книгу Das war's. Letzte Worte mit Charles Bukowski - Gundolf S. Freyermuth - Страница 6

ОглавлениеII

Erste Begegnung im “Spago”.

- Eine Rückblende -

Als ich Charles Bukowski zum erstenmal traf, waren Glamour und Tod um uns. Jenseits der breiten Fensterfront glitzerte das nächtliche Los Angeles reich und kalt und bunt. Diesseits waren die Tische weiß gedeckt und die Menschen von großer Schönheit. Spektakulärer als in Wolfgang Pucks “Spago” über dem Sunset Boulevard ließ sich damals, im September 1985, kein Hollywood-Geburtstag feiern. Der Abend war eine mehr oder weniger deutsche Veranstaltung, arrangiert von Michael Montfort zu Ehren seiner damaligen Frau Frances Schoenberger. Arnold Schwarzenegger saß, ab und an den Arm um Maria Shrivers Schultern, still an seinem Ehrenplatz und rauchte eine riesige Zigarre. Hildegard Knef dominierte den Raum, krebskrank und dürr und betrunken, und neben ihr stand ihre Tochter, so blaß und bleich, daß einem Angst wurde. George Hamilton glitt als braunverbrannter Engel durch die Gästeschar, und um ihn herum schwirrten heute längst vergessene Stars aus “Dallas” und “Denver”.

Wer nicht schön oder berühmt war, saß ganz selbstverständlich im Abseits. Charles Bukowski war berühmt, aber nicht schlank, sondern bierbäuchig; nicht glattgesichtig, sondern lädiert, nicht schöngeistig, sondern voll der Intelligenz, die einem häßliche Gedanken macht. Linda Lee Beighle, seine langjährige Freundin, die er wenige Monate zuvor geheiratet hatte, war wunderschön. Doch als Ex-Betreiberin eines Reformkostladens war sie das dezent und nicht showbusiness-grell. Und obendrein war sie nicht weltberühmt. So gerieten Linda und Charles Bukowski an einen Tisch am Rande - und damit neben mich.

Bukowskis Stories und Gedichte hatte ich noch in meinen Schuljahren entdeckt; wenn auch nicht im Unterricht. In seiner Vorurteilssicherheit dürfte mein damaliges Bild von ihm dem des durchschnittlichen deutschen Lesers geglichen haben: Leben wie Werk eine einzige wunderbare Sauerei. Das Beschlafungs-Sofa in seiner Behausung etwa hätte ich ähnlich imaginiert, wie es ein Rezensent der “Stuttgarter Zeitung” ein paar Monate zuvor getan hatte: Die Couch sei, schrieb er, “wie ich behaupten möchte, ohne sie je gesehen zu haben, meistens ein wenig schmuddelig, befleckt von Sperma und Hämorrhoiden-Salbe. Der Mann, der darauf hockt, nun zu Beginn seines siebten Jahrzehnts, mit einem von Akne zernarbten Gesicht, seiner rotgeäderten Säufernase, seinem Lächeln, in dem sich der Ausdruck von Ziegenbock und Fuchs einzigartig durchdringt, wirkt vielleicht nicht sehr vertrauenerweckend, aber er ist wohl der nordamerikanische Lyriker der zweiten Jahrhunderthälfte.”

Als die Bukowskis sich zu mir setzten, meinte ich daher, sie und ihr Leben zu kennen. Kein Grund für große Reden. Gleich zu Beginn stieß Mister Bukowski seinen gewaltigen, urmenschlichen Schädel mit dem brutal-hervorragenden Kiefer angriffslustig in mein Gesicht und verbat sich, daß ich ihn “Mister Bukowski” nannte. “Hank” war okay, “Buk” ebenfalls. Danach gestaltete sich das Besäufnis wortkarg. Die langen Pausen, die nur hin und wieder von kurzen Sätzen unterbrochen wurden, schufen mehr Einvernehmen als die wenigen nichtssagenden Worte, die wir wechselten.

Charles Bukowski sah aus und verhielt sich genau so, wie ihn seine zahlreichen Besucher dem deutschen Publikum geschildert hatten. Er war knapp einen Meter achtzig groß, wirkte aber “kleiner und gedrungen, weil er den Kopf mit der Buffalo-Bill-Frisur zwischen die Schultern zieht und den ebenmäßig runden Bauch eines wohlgenährten Babies besitzt” (“stern”). Sein narbiges Gesicht war “freundlich, gutmütig, schwermütig wie ein Haufen altes Pavianfleisch” (“Spiegel”). Sein Mund hatte sich habituell zu einem zufriedenen Grinsen verzogen, und seine Bewegungen zeigten eine Müdigkeit, die nicht Schlafmangel, sondern existentielle Erschöpfung verriet. Sie hatte ich treffend allein beim besten seiner Porträtisten beschrieben gefunden - bei ihm selbst: “Sieht sehr müde aus. Redet nicht viel, und wenn er was sagt, ist es irgendwie flach und nichtssagend. Man würde nie drauf kommen, daß er all diese Gedichtbände geschrieben hat. Er hat viel zu lang im Postamt Briefe sortiert.” Der wirkliche Charles Bukowski “mit seinem sandgestrahlten Gesicht, Warzen auf den Lidern und einer hervorstechenden Nase, die aussieht, als sei sie auf dem Schrottplatz zusammengeschraubt worden und zwar aus Studebaker Motorhauben und Buick Kotflügeln”, ähnelte in der Tat “Panzerknacker Ede mit Disneyland-Hausverbot”. Hinter seinen Zeitlupen-Gesten war jedoch eine unablässige Anspannung zu spüren, eine Unruhe und Wut, die seine ostentative Gelassenheit von innen vibrieren ließ.

Später am Abend und sturzbetrunken würde Bukowski sich nach dem stärksten Gegner weit und breit umsehen, und das war Arnold, das Zigarren rauchende Muskelmonster. Er würde rübergehen zu ihm und sich vor ihm aufbauen und ihn mit einer Suada von Beschimpfungen überschütten: “Du Scheißkerl mit deiner Scheißzigarre, was meinst du eigentlich, wer du bist? Du und deine Scheißfilme, du kleiner megalomanischer Scheißer ...” Und Arnold Schwarzenegger würde es erschreckt und ratlos hinnehmen.

Doch noch trank Charles Bukowski systematisch und mit angespannter Gleichgültigkeit auf diesen Höhepunkt hin. Inmitten der Geburtstagsfröhlichkeit glich das Schweigen an unserem Tisch dem trügerischen Frieden im Auge des Hurrikans. Ich zumindest genoß ihn.

Bis die Eilmeldung hereinplatzte: Axel Caesar Springer tot!

An den konservativen Pressezaren hatten nicht wenige der Deutschen im Raum irgendwann einmal ihre Seele verkauft. Springer war der Achtundsechziger-Anti-Christ. Mit dem dreiundsiebzigjährigen Selfmade-Mann fuhr der Bösewicht einer ganzen Generation ins Grab. Entsprechend groß war die Aufregung.

Charles Bukowski, geboren 1920 in Andernach am Rhein als Sohn einer deutschen Mutter und eines polnisch-amerikanischen Gis und in Los Angeles aufgewachsen, verstand kaum ein Wort deutsch. Von dem toten Pressetycoon hatte er noch nie gehört. Recht vergeblich versuchte ich, ihm die kolossale politische Bedeutung zu erklären, zu der es der Verblichene als Haßobjekt der bundesrepublikanischen Studentenrevolte gebracht hatte.

Bukowski lauschte meinem hilflosen Gestammel über “einer wie Hearst” und “Citizen Springer”, bis sein Weinglas leer war und ein Kellner kam, um es wieder aufzufüllen.

“Laß mal!” lächelte er mir wölfisch zu. “Ist sowieso nicht mehr so wichtig!” Gutgelaunt hob er das Weinglas.

“Ein Toast?” fragte Linda.

“Auf das Arschloch!”

“Na ja”, zögerte ich.

“Los, Mann!” sagte Buk. “Jetzt, wo der Springer-Kerl tot ist, kann er kaum noch Schaden anrichten. Wenn wir das Atmen erstmal eingestellt haben, reicht’s gerade mal zu ein bißchen Umweltverschmutzung, und das war’s dann.”