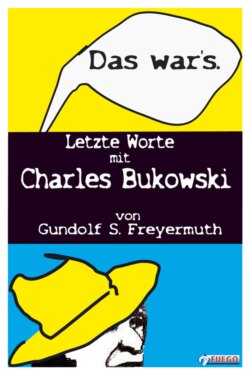

Читать книгу Das war's. Letzte Worte mit Charles Bukowski - Gundolf S. Freyermuth - Страница 9

ОглавлениеV

Beim Schaf im Wolfspelz.

- Erster Wortwechsel -

“Tolle Gegend, was?”

Charles Bukowski lächelt müde, müder denn je, lebensmüde, als er uns begrüßt. Sein bulliges, in langen Nächten verwittertes Gesicht ist schmal geworden, sein gewaltiger Bierbauch verschwunden, sein Händedruck fast sanft. Buk trägt Tennisschuhe, eine hellblaue Leinenhose mit ausgebeulten Taschen, die um seinen dünn gewordenen Leib schlabbert, und darüber ein weites, grünblau kariertes Hemd.

“Yeah, toll hier”, wiederholt er tief durchatmend, “besser als in einem verrotteten Apartment in East-Hollywood. Du kannst einen Haufen anstellen, bevor die Nachbarn nach der Polizei rufen.”

Das Lachen dazu ist kurz und schadenfreudig. Die charakteristische Melodie seiner Stimme klingt immer noch, wie Bob Dylan singt; falsch und richtig zugleich. Die Gesten, die seinen knurrenden Spott begleiten, kommen jedoch mit der minimalen Verzögerung einer Satellitenübertragung - als hätten die Befehle, die seine Gliedmaßen steuern, ihren Ursprung jenseits unseres Planeten.

“Aber laßt euch von der Fassade nicht täuschen”, sagt Bukowski. “Wir haben unsere Abenteuer. Neulich nachts sind um die Ecke im mexikanischen Ghetto zweihundert Schüsse gefallen.”

Er bedeutet uns vorwegzulaufen und folgt mit vorsichtig schleppenden Schritten.

“Ich meine, in LA kümmert sich natürlich keiner groß um so was. In San Pedro reicht das als Gesprächsstoff für Wochen. Dabei gab’s nicht mal Tote.”

Wir gehen an den beiden dunklen Acura-Coupés vorbei, die in der Einfahrt stehen. Charles Bukowski muß sich an ihnen abstützen. Und als er es tut, gleicht er für Augenblicke einem, der dem Sterben ins Auge sieht, wie es die Menschen nur bei Hemingway tun.

Das Elend im Duell mit dem Tod ist vom Schicksal des Pferdewetters nicht sehr verschieden. In beiden Fällen fürchten auch erfolgreiche Spieler so lange, zu verlieren, bis es geschieht. 1992, mit zweiundsiebzig Jahren, bekam Charles Bukowski Leukämie. Die Chemotherapie ließ seine Haare ausfallen. Er verlor Gewicht, seine Bewegungen wurden langsam, langsamer, als sie es ohnehin seit Jahren waren, und seine Haltung gebückter. Bukowski gewöhnte sich an, einen Hut zu tragen. Auf den Rat der Ärzte stellte er von einem Tag auf den anderen das Rauchen ein. Er trank keinen Tropfen Alkohol mehr und orderte zum Abendessen eiskalt heißen Kräutertee. Kaum waren die Haare halbwegs nachgewachsen, ergab der regelmäßige Bluttest wiederum erhöhte Werte. Bukowski unterzog sich einer zweiten Chemotherapie, die ihn noch mehr zum Greis machte als die erste.

Niemand weiß das besser als Charles Bukowski selbst; und nichts beweist dieses Wissen besser als seine demonstrative Gelassenheit. “Zeit ist da, um vergeudet zu werden”, hat er einmal geschrieben. Je knapper seine Zeit nun wird, desto großzügiger scheint er mit ihr umzugehen. Früher zeigte sein Blick bisweilen eine hektische Leere, dem 00:00-Blinken eines Videorecorders gleich, der seine Programmierung verloren hat. Heute scheint Bukowski ruhiger und entspannter denn je.

“Ich hatte nie viel Glück”, sagt er. “Bis ich fünfzig wurde. Da begann meine gute Phase. Hat ziemlich lange gehalten.”

Seine Augen gleiten über Linda Bukowski, die gerade die Treppe aus dem ersten Stock herunterkommt. Der Blick verrät, daß diese Frau, die ihn seit 1976 mit Vitaminen vollstopft und umsorgt, mit seiner Glückssträhne und dem relativen Frieden seiner letzten Jahre einiges zu tun hat.

“Ich habe keine Ahnung, ob ich für Linda gut bin”, hat er mal gesagt, “aber ohne sie wäre ich nicht hier.”

Linda ist schmal, zierlich und schaut ein wenig verloren drein. In seinem Roman “Hollywood” hat Bukowski sie als eine Ehefrau nach Art der klugen Nora Charles beschrieben (aus den “Dünne Mann”-Screwball-Filmen, die in den dreißiger Jahren nach Dashiell Hammetts gleichnamigem Krimi gedreht wurden). Trinkfest und schlagfertig, wie sie ist, konnte Linda mit Bukowski all die Jahre gut mithalten. Das Kleid, das sie heute trägt, läßt Taille und Hüfte frei und weckt Gedanken, die mit Literatur und Tod kaum zu tun haben.

“Es ist gemütlich. Wie bei einem Bauunternehmer nach Feierabend”, schrieb Matthias Matussek im “stern”, nachdem er Bukowski vor Jahren in San Pedro besuchte. Mich erinnert das Haus eher an das bürgerliche Heim eines älteren amerikanischen Professors.

Der Boden im offenen Küchenbereich ist dunkelrot gekachelt. Den Blick zum Wohnzimmer hin hemmt ein hohes Bücherregal, gefüllt mit Bukowskis Werken in exotischen Sprachen wie Japanisch und Deutsch. Im Rest des Erdgeschosses dominieren über dem dicken grünen Teppich dunkle Farben. Ein paar schwarz angemalte Rattanstühle, Polstersessel und die Couch. Sie steht vor dem Kamin. Keine Spermaflecken, keine Reste von Hämorrhoiden-Salbe. Dafür ein großes Stofftier. Ein Wolf im Schafsfell. Bei mir ist es Begierde auf den ersten Blick.

“Yeah”, sagt Bukowski. “Jeder, der das Viech sieht, will es haben.”

Er nimmt das Stofftier auf den Schoß. Das Bild gleicht einer eigentümlich dialektischen Pieta: ein Wolf im Schafspelz, im Arm gewiegt von Bukowski, der wohl eher ein Schaf im Wolfspelz ist.

“Wir sollten die Dinger en masse herstellen. Wir könnten reich werden.”

Die wegwerfende Bewegung, die er dem Satz nachschickt, ist eindeutig. Der Wunsch geriet ihm aus einem anderen Leben auf die Zunge. Charles Bukowski braucht kein Geld. Schon eine ganze Weile nicht mehr, und erst recht nicht für die paar Monate, die ihm bleiben.

Woran er gerade arbeitet? Bukowski, der bis zu diesem Tag über vierzig Bücher veröffentlicht hat, Romane, Kurzgeschichten und ein gutes tausend Gedichte, hebt abwehrend die rechte Hand, in der er immer noch den Wolf samt Schafspelz hält.

“Die Verbrechensrate, unsere Alarmanlagen, die ewige Belästigung durch Raucher - darüber reden wir hier in San Pedro. Nicht über Literatur und Hemingway.”

Er stockt und beobachtet, wie ich einen Block aus meiner Jackentasche fingere.

“Verdammt!” sagt Bukowski zu allen und niemandem. “Ich wette, der Kerl hat auch ein Tonband!”

Viele, die ihn trafen, haben den desperat-amüsierten Gesichtsausdruck beschrieben, mit dem Bukowski auf literarische Fragen zu reagieren pflegt. “Ein paar Freunde und ich hatten ihn in die Ecke gedrängt”, erinnert sich etwa David Baker an einen Partyabend mit “Saint Hank of Hollywood” in den frühen siebziger Jahren: “Wir wollten mit ihm über Literatur reden. Er schaute drein, als wolle er davonkriechen in irgendeinen dunklen, ruhigen Raum und dort sterben wie ein verwundetes Tier ... ”

Schlimmer als von pubertierenden Jung-Poeten angehauen zu werden, ist in Bukowskis Augen nur noch eins: Interviews zu geben. Diesen Ritus des faktenversessenen Journalismus haßt er wie so viele Autoren. Eine Zeitlang verschreckte er potentielle Fragesteller mit der Forderung: “Tausend Dollar die Stunde.” Die Runde in den Talkshows zu machen, hat er stets abgelehnt. Und Sean Penn empfahl er, und zwar, als der ihn interviewte: “Also, wenn du was über mich wissen willst, lies nie ein Interview. Und ignoriere das hier ....” Denn: “Sowas macht mich verlegen. Weshalb ich nicht immer die Wahrheit sage. Ich albere lieber herum und mache Quatsch, behaupte also einen Haufen falsches Zeug, nur so zum Spaß und um Scheiße zu bauen.”

Wer schreiben kann, findet wenig Grund, rohe Texte in ein Mikrophon zu sprechen. Das letzte größere Frage-und-Antwortspiel, auf das er sich einließ, hat Bukowski daher schriftlich absolviert.

Warum er dann und ausgerechnet heute ...

“Na, gewiß nicht, um Bücher zu verkaufen.” Bukowski lächelt. “Ich meine, es wäre doch viel schöner, wir könnten hier einfach sitzen und uns unterhalten, was essen und so.”

Der alte Mann verzieht den Mundwinkel in einem Unwillen, der sichtlich gespielt ist.

“Aber ich feiere Geburtstag. Ich muß nett sein.”

Er grinst zu Michael Montfort hinüber. Ein Vater-zum-Sohn-Lachen.

“Außerdem sollen die Leute mal nett über mich reden ... Ich meine, soweit die Leute zu sowas überhaupt in der Lage sind.”