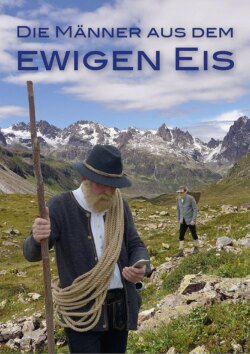

Читать книгу Die Männer aus dem ewigen Eis - Henrik C. Josefsson - Страница 2

На сайте Литреса книга снята с продажи.

1 Gefährliche Bergwelt

ОглавлениеEnde Oktober war es im Kostnertal normalerweise schon kalt und feucht. Nur selten erreichte das Thermometer noch zweistellige Temperaturen. Während die ersten Herbststürme reinigend über die Berge und durch die Täler zogen, hatte es nachts bereits den ersten leichten Frost.

Grimmig graue Wolken lagen, selbst wenn es gerade nicht regnete, über dem langen, weiten Hochtal. Die Bauern gingen auf ihren Höfen all den Aufgaben nach, die noch vor dem ersten stärkeren Schneefall zu erledigen waren.

Am dringendsten mussten die Wege außerhalb des Dorfes mit Kies ausgebessert werden. Außerdem waren Dächer, Türen und Wände auf etwaige Schwachstellen hin zu kontrollieren. Die gebrauchten Erntewerkzeuge wurden gründlich gereinigt und verräumt. Das Vieh wurde nur noch einen halben Tag auf die näher gelegenen Weiden getrieben, damit die Grasnarbe nicht komplett abgefressen wurde, denn nur dann konnte im Frühjahr das dringend benötigte Gras möglichst rasch nachwachsen.

Da es bereits schon vor dem Abendläuten dunkel wurde, blieb tagsüber kaum Zeit für tiefschürfende Betrachtungen des Wetters. Das wäre ohnehin nichts als vertane Zeit, und davon gab es in den kommenden Wintermonaten noch mehr als genug. Das Wetter wurde ohnehin so, wie es wurde. Hier oben war es immer besser gewesen, wenn man sich auf das unangenehmste Wetter einstellte.

Im Jahre 1883 war es Ende Oktober nochmals außergewöhnlich mild, trocken und sonnig. Ein langer Spätsommer hatte das ruhiger werdende Hochtal über einige Wochen hinweg richtiggehend verwöhnt. Und so gingen die Bauern im Kostnertal ihren Arbeiten ein klein wenig entspannter als sonst nach.

Wegen des guten Wetters machten sich die Vettern, der Leitner Toni und der Vogler Alois, nochmals auf eine Erkundungstour als Vorbereitung für die englischen Abenteurer, die auch den kommenden Sommer wieder im Kostnertal verbringen wollten.

Seit einigen Jahren quartierten sich über die Sommermonate regelmäßig junge Engländer bei ihnen ein. Den Einheimischen erschienen sie als exotische Zeitgenossen, die offenbar keiner anderen irgendwie gearteten sinnvollen Beschäftigung nachgehen mussten und das nötige Geld für derlei Sommerfrische übrighatten.

Nur so konnten sie auf die eigenartige Idee gekommen sein, plötzlich die Tiroler Bergwelt in verschiedensten Bereichen zu erkunden. Einige Engländer erforschten das gesamte Tal, indem sie alle Tiere und Pflanzen systematisch untersuchten. Andere, vermutlich angehende Kartografen, vermaßen das Gelände und die Berge mit äußerst kompliziert wirkenden Geräten. In der Dorfschänke wurde die neu vermessene Höhe eines Berggipfels stolz verkündet oder munter über seine wahre Höhe gestritten.

Für die Einheimischen war es jedoch völlig einerlei, ob ein Gipfel nun ein paar Meter höher oder weniger hoch war. Sie stuften die Berge einfach nach der Gefährlichkeit für das Tal ein: Geröll- oder Schneelawinen an den gefährdeten Hängen oder besonders unwegsames Gelände, in das sich ein Tier verirrte und dabei möglicherweise sogar verletzte. Gut zugängliche und saftige Hochwiesen waren dagegen ein Gewinn für die Fütterung des Viehs.

Aber auch Künstler zählten zu den Sommergästen. Diese fertigten zahlreiche Skizzen oder Bilder des Tales und der umgebenden Bergwelt an. So konnten sie immerhin ein Stück Bergwelt mit nach Hause nehmen. Einem Einheimischen wäre es nie und nimmer eingefallen, solch ein Bild anzufertigen. Sie sahen ihre Bergwelt schließlich tagein und tagaus, oft länger, als ihnen lieb war. Manch junger Bauer, der ein paar Tage unten in der Landeshauptstadt verbracht hatte, sehnte sich anschließend eher nach mehr Abwechslung und Modernität. Zahlreiche der englischen Urlauber wanderten jedoch am liebsten in der möglichst schroffen und einsamen Bergwelt umher.

Die mutigsten der jungen Abenteurer stiegen dabei auf die allerhöchsten Gipfel. Bergregionen, die für die Einheimischen eigentlich nur unnütz oder hochgradig hinderlich waren. Hinderlich auf dem Weg ins nächste Bergdorf oder benachbarte Tal und unnütz, da es dort oben ohnehin nur das kargste Futter gab oder sich manches Stück Vieh auf seiner Futtersuche dort in unwegsamem Gelände verstiegen oder verletzt hatte.

Nicht zuletzt wegen der dort erst sehr spät zurückweichenden Schneemengen waren diese „oberen Gebiete“, wie sie bei den Bauern genannt wurden, über Monate hinweg kaum passierbar und bedrohten das Tal mit Lawinen.

Kaum hatte im Frühsommer die Schneeschmelze die letzten Reste der weißen Masse säuberlich entfernt, drohten bei stärkeren Regenfällen große Gefahren wie Steinschläge und Murenabgänge. In diese Regionen zog es die einheimische Bevölkerung kaum. Höchstens ein paar umherziehende Besenbinder oder Scherenschleifer, die ihr Kommen mit einer schrill klingenden Schelle ankündigten, oder die deutlich leiser arbeitenden, nicht gänzlich unbekannten Schmuggler fanden den ein oder anderen Weg über die Höhenzüge in die Nachbartäler.

Berufsbedingt musste der Jäger des Landgrafen mehr oder weniger regelmäßig den Bestand an Rotwild und Gämsen kontrollieren. Dabei kam es manchmal zu wenig angenehmen Aufeinandertreffen mit Wilderern, die versuchten das karge Mehlsuppen-Einerlei durch das ein oder andere Stück Fleisch aufzuwerten.

Selten konnte der Jäger einen Wilderer stellen. Ab und an trug ein einheimischer Bursch von einer ungeplanten Begegnung dubiose Verletzungen davon, die im Dorf eher lakonisch kommentiert wurden: „Da hob i mi beim Heu machen gschnitten“. In einzelnen Fällen wurde deshalb schon im April „Heu gemacht“. Da das Gras dort oben so früh im Jahr normalerweise selten hoch genug für einen ersten Schnitt stand, wusste damit jeder um die Umstände der nicht ganz unheroischen Verletzung.

Leider waren manchmal auch Todesopfer zu beklagen. Dies waren meistens Wilderer, die sich partout nicht stellen lassen wollten. Selten verunglückte aber auch ein Jäger des Landgrafen. Die sich anschließenden polizeilichen Nachforschungen waren in solch einem Fall jedoch um ein Mehrfaches gründlicher und folgenreicher für die Bevölkerung als beim „unglücklichen Absturz“ eines Wilderers.

Durch den Besuch der englischen Abenteurer bot sich den Bauern des Kostnertales eine willkommene Möglichkeit, im harten Bergbauernalltag ein Zubrot zu verdienen, indem sie ihnen neue Wege auf Berggipfel zeigten.

Von der heutigen Tour versprachen sich Toni und Alois einen richtig großen Erfolg. Sie waren nämlich Hinweisen eines „mutigen Burschen“ aus dem Nachbardorf nachgegangen, bei dem es Zuhause öfter als nur zu den kirchlichen Hochfesten Fleisch im Eintopf gab.

Sein Hinweis bestand in einer vom Tal aus nicht einsehbaren Route an der Südost-Flanke der Glutterspitz, die über eine kurze Scharte einen gut kletterbaren Weg zum Gipfel ermöglichen sollte. Mit Hilfe von Leitern wäre im Sommer sogar das zusätzliche Überqueren des Glutterferners als Abkürzung machbar. Diese Variante könnte die Tour um gut zwei Stunden Gehzeit verkürzen. Die notwendigen Holzleitern konnten sie den Sommer über bedenkenlos am Rand des Ferners deponieren. Die Gämse würden sich schon nicht damit abplagen. Aufgrund ihrer famosen Kletterkünste kamen sie auch ohne Leitern scheinbar mühelos die steilsten Felswände hoch und runter.

Immerhin zählte die Glutterspitz zu den höchsten Gipfeln der gesamten Region. Ein englischer Kartograf, der im letzten Sommer unzählige Täler und Gipfel vermessen hatte, meinte sogar, dass sie knapp über 3.500 Meter hoch sein müsse, und dass dort oben nachweislich bislang noch kein Mensch gewesen sei. Folglich handelte es sich um eine besonders lohnenswerte Erstbesteigung. Nach dem mühsamen Durchstieg der angegebenen langen und steilen Scharte eröffnete sich den Burschen tatsächlich der Blick bis hinauf zum majestätisch thronenden Gipfel.

Gerade das langgezogene, gleichmäßig ansteigende, leicht überhängende Gipfelmassiv verlieh der Glutterspitze ihr markantes Erscheinungsbild, das sie von allen Seiten aus als gut erkennbaren Orientierungspunkt auszeichnete.

Von ihrem aktuellen Standpunkt hinter der bezwungenen Scharte machten die Bergsteiger mehrere mögliche Gipfelrouten aus und skizzierten diese mit Bleistift rasch auf einem Stück Papier, damit sie direkt am Berg auf eine kleine Erinnerungsstütze zurückgreifen konnten. Anschließend stiegen sie über die ihnen am geeignetsten erscheinende Route weiter auf, die sie nur selten korrigieren mussten. Am frühen Nachmittag hatten sie endlich den Punkt erreicht, von dem aus der restliche Weg zum Gipfel durchgängig einsehbar war. Ihr Ziel lag buchstäblich zum Greifen nah.

Nachdem sie den letzten, etwa dreihundert Meter langen markanten Grat aufgestiegen waren, standen sie erschöpft, aber zufrieden über die gemeisterte Route an ihrem Ziel. Eine Markierung brachten sie nicht an, denn der Gipfel sollte schließlich erst im nächsten Sommer mit den gut entlohnenden englischen Abenteurern als „Erstbesteigung“ erobert werden.

Ein Blick nach Westen ließ ihr Hochgefühl jedoch jäh in starke Besorgnis kippen, da sie nun die sich abzeichnende Wetteränderung in vollem Umfang überblicken konnten. Hätten sie die Luftdruckveränderungen mit einem Barometer ablesen können und sich mit moderner Wetterkunde ausgekannt, wären sie über die Dramatik des Wetterumschwungs deutlich früher informiert gewesen.

Hinter dem mächtigen Gipfel offenbarte sich eine riesige kohlrabenschwarze Wolkenfront, die zwar noch in der Ferne lag, sich ihnen jedoch mit bedrohlich hohem Tempo förmlich entgegenwälzte. Beinahe über die gesamte Breite des Alpenhauptkamms rollte sie aus Nordwest auf sie zu, klar abgegrenzt gegenüber einem stahlblauen Spätsommerhimmel. Der vordere untere Rand der schier endlos breiten Wolkenwalze war nicht nur rabenschwarz, sondern hatte eine leicht bräunliche Färbung. Dies war ein untrügliches Anzeichen für stärkste Gewitter mit Hagel- und Blitzschlag.

Als Bergler hatten sie zwar schon manch heftiges Gewitter erlebt, ein solch massives, hohes, breites und schnell heranziehendes Wettergebilde war ihnen bislang jedoch nicht unter die Augen gekommen. Einige Meter unterhalb des Gipfels, im Windschatten sitzend, kürzten sie ihre Brotzeit deshalb auf ein absolutes Mindestmaß, da mittlerweile das erste ferne dumpfe Donnergrollen die Luft vibrieren ließ und nichts wirklich Gutes versprach. Aufgrund ihrer Erfahrung wussten sie aber auch, dass die größte Gefahr in den Bergen von übereilten Abstiegen ausging.

Nachdem sie ihre Brotzeit mit einigen raschen Schlucken aus den Feldflaschen hinuntergespült hatten, zogen sie ihre Filzhüte tiefer ins Gesicht und machten sich mit ihren Wanderstangen auf den Heimweg. Diese Abstiegshilfe hatten sie den Schäfern abgeschaut, die die langen Holzstangen gleichsam als drittes Bein einsetzten und damit gerade im Absteigen mehr Halt fanden.

Als sie eine halbe Stunde später gerade wieder in die steile Scharte einstiegen, fielen schon die ersten Regentropfen, die schnell in einen heftigen Schauer und kurz vor dem Ende der Scharte in eisigen Graupel übergingen.

Das Gehen wurde immer schwieriger, da sie auf dem matschigen Pfad nicht ausrutschen wollten. Beherzt, aber vorsichtig ging es deshalb Passage für Passage das Bergmassiv hinunter.

Trotz des garstigen Wetters versäumten sie nicht, immer wieder kurz Halt zu machen, um ihre Route zu kontrollieren, damit sie sich nicht auch noch in unpassierbares Gelände verstiegen.

Um den allerstärksten Schauern zu entgehen, legten sie unter einem größeren Felsüberhang, der den Großteil von Wind und Regen abhielt, eine Rast ein. Ihre bewährten Wolljacken waren mittlerweile vollständig durchnässt und lagen schwer wie Blei auf ihren Schultern.

Da der Gewitterschauer nach mittlerweile einer halben Stunde nicht das leiseste Anzeichen eines Abklingens andeutete und ihnen dazu leicht kalt wurde, entschieden sie sich, den Obstler aus ihrem Rucksack zu ihrer Stärkung einzusetzen, und so zumindest für ein wenig „innere Wärme“ zu sorgen.

Während sich das Gewitter mit Regen, Graupel, Blitz und Donner entlud, neigte sich der Inhalt der Flasche irgendwann dem Ende zu. Nicht nur die Gewitterzelle hatte sich mittlerweile gründlich entleert.

Als sie zur Fortsetzung ihres Heimwegs aufbrachen spürten sie von der Wirkung des Obstgeistes glücklicherweise kaum etwas. Langfristig sollte seine belebende Wirkung für sie sogar enorm lebensverlängernde Auswirkungen haben, von der sie zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht das Geringste ahnen konnten. Dagegen mussten sie feststellen, dass das Gewitter ihren Weg mit einen halben Meter an Hagel- und Graupel-Gemisch überzogen war. Der kalte, scharfe Wind hatte die nass-feuchte oberste Schneeschicht an manchen Stellen zu einer kleinen Eiskruste zusammenbacken lassen. Ihren Abstieg konnten die Burschen nur äußerst behutsam und vorsichtig fortsetzen.

Angesichts der schon deutlich fortgeschrittenen Tageszeit entschieden sie sich, die Abkürzung über den Glutterferner zu nehmen, mit der sie zwei bis drei Stunden Wegzeit einsparen würden. Jedoch mussten sie beim Queren des Gletschers nun noch mehr aufpassen, da die Graupelmasse auf dem Eis sogleich angefroren war und bei jedem Schritt mal mehr, mal weniger nachgab.

Da sie wegen des Gewitters über die Gletscherpassage gehen mussten, banden sie sich zu ihrer Sicherheit das mitgebrachte gut dreißig Meter lange Hanfseil im Abstand mehrerer Meter über Schulter und Bauch. Für den einfacheren, aber längeren Weg war es deutlich zu spät.

Sie hatten den oberen Rand des Ferners beinahe überquert, als Toni auf einem glatten Stein ausrutschte. Dabei verlor er trotz seines langen Wanderstabes das Gleichgewicht und fiel kopfüber auf das frisch vereiste Schneefeld. Da Alois für einen kurzen Moment nochmals auf ihren zurückgelegten Weg Richtung Gipfel geschaut hatte, traf ihn der heftige Ruck am Seil völlig unvorbereitet. Er versuchte zwar noch, sich mit einem kurzen festen Ausfallschritt der Wucht des Seils entgegenzustemmen, hatte aber nicht den Hauch einer Chance und wurde mit auf den Gletscher gerissen. Über die erste Gletscherspalte flogen beide aufgrund der frisch entstandenen Schneeverwerfungen noch hinweg, was jedoch lediglich von drei irritiert schauenden Gämsen vom gegenüberliegenden Berghang aus beobachtet werden konnte. Danach ging es in einem flacheren Bereich weiter und ihre rasante Rutschpartie verlangsamte sich ein klein wenig.

Trotz ihrer in äußerster Verzweiflung ausgeführten heftigen Fußtritte und Schläge mit den bloßen Händen oder dem Wanderstock, gelang es ihnen auf der rutschigen Gletscheroberfläche aber nirgendwo, genügend Halt für ein ausreichend starkes Bremsmanöver zu finden. Außer dem gleichzeitigen Dröhnen und Poltern der mittlerweile niederfahrenden Lawine, die sie wie wild umhergeworfene Holzstücke eines tosenden Gebirgsbaches mitspülte und herumwirbelte - abwechselnd mal unter sich, mal wieder auf sich - konnte Toni nur Alois‘ verzweifelte Rufe „Halt! Jesus Maria! Halt ein!“ hören. Am Ende des Schneefeldes steuerte ihre wilde Rutschpartie auf eine große Kluft zu, über deren schneebedeckte Kante sie in die Tiefe gerissen wurden.

Glücklicherweise schlugen ihre Körper nicht mit voller Wucht am Grund der Spalte auf, sondern wurden nach dem ersten, schrägen Aufprall an der Gletscherwand auf einen Zwischensims der Gegenwand geschleudert, von dem aus sie in einem letzten Schwung zu Boden fielen. Wie durch ein Wunder waren sie am Grund der Gletscherspalte ohne die geringsten Verletzungen ankommen, da sich dort durch den heftigen Wind in extrem kurzer Zeit eine dicke, weiche Schneedecke gebildet hatte.

Gleichzeitig schütteten Teile der durch ihren Sturz ausgelösten Lawine in die Spalte. Spätestens der erste Aufprall an der Eiswand ließ die beiden Abenteurer ohnmächtig werden. Hier am Boden sorgten schließlich der eisige Wind und die tiefen Temperaturen dafür, dass ihnen Atmung und Blutkreislauf in kürzester Zeit stockten.

Innerhalb von fünfundsiebzig Sekunden verpufften ihre Träume und Hoffnungen von der geführten Erstbesteigungs-Bergtour mit den abenteuerlustigen Engländern in einem besonders eisigen Wind, der durch die Gletscherspalte wie durch eine Art von Düse gedrückt wurde. Hätten die beiden wackeren Burschen ihren fulminanten, dramatischen Sturz ein wenig länger überstanden, so wären sie sicher durch die extrem widrigen Bedingungen in der Gletscherspalte innerhalb weniger Stunden - vielleicht auch nur weniger Minuten - an extremer Unterkühlung gestorben. Obwohl ihre Kleidung vollständig aus bester Wolle bestand, dem damals besten und teuersten Material, hätte sie in diesem durchnässten Zustand dem eisig kalten Wind nicht wirklich viel entgegenzusetzen gehabt. Selbst sofort eingeleitete Rettungsversuche wären ohne die geringste Chance geblieben. Ihre ohnehin dürftigen Spuren waren durch den Schneesturm mittlerweile zugedeckt. Selbst die anfangs noch gut erkennbare Gletscherspalte war nun vollständig verschlossen.

Da der Wetterumsturz im Tal zwar deutlich, wenn auch weniger stark zu spüren war und die beiden Burschen zu später Stunde nicht heimgekehrt waren, machten sich ihre Eltern, Geschwister und Alois‘ Verlobte, die Griesacher Anna, große Sorgen. Noch in der Dämmerung bildeten die beiden Väter und alle greifbaren Brüder eiligst einen kleinen Trupp, der den beiden Wanderern entgegenzog. Vielleicht hatte sich einer der Burschen verletzt und sie kamen deshalb nur schleppend voran. Während des Gewitters hatte es im Tal nur geregnet. Dass am Berg deutlich mehr Schnee und Graupel liegen geblieben sein musste, war jedoch allen Beteiligten klar. Doch als die letzten Karbidlampen der Gruppe erschöpft waren, mussten sie ihre Suche vorerst einstellen und enttäuscht heimkehren.

Da am nächsten Morgen noch immer kein Lebenszeichen von den als zähen und kräftigen Saumgängern bekannten Burschen vorlag, wurde ein größerer Suchtrupp zusammengestellt, zu dem außer der direkten Verwandtschaft noch ein gutes Dutzend Dörfler zählte. So zogen etwa fünfundzwanzig Leute mit langen Stecken, Schaufeln und Hanfseilen ausgerüstet auf der ursprünglich geplanten Tour Richtung Glutterspitz.

Abends kamen sie jedoch mit enttäuschten Gesichtern von der Suchaktion zurück. Allein Tonis Aluminiumfeldflasche, die er offenbar bei einer Rast auf einem Felsvorsprung vergessen haben musste, war gefunden worden.

Traurig wurde dieser stille Zeuge den daheimgebliebenen Eltern übergeben. Man sprach sich noch Mut zu, die Köpfe nicht hängen zu lassen. Irgendwie würden es die beiden Burschen bestimmt wieder schaffen. Vielleicht kämen sie in ein paar Tagen völlig unbeschadet und breit strahlend zurückgewandert, da sie wegen des Schneesturms vielleicht in ein Nachbartal abgestiegen waren.

Mit jedem vergangenen Tag wurde dies für die meisten Dorfbewohner aber immer unwahrscheinlicher, obwohl die Beiden doch zu den kräftigsten und bergerfahrensten Männern des ganzen Tals zählten.

Trotz widrigster Umstände wären sie normalerweise schon lange wieder daheim oder hätten zumindest über das Telegrafenamt in einem Dorf des Nachbartals ein Lebenszeichen von sich gegeben.

In den folgenden Tagen hatte sich das Wetter erstaunlich rasch wieder beruhigt. Es blieb deutlich kälter und die Sonne schien nur noch ab und zu. Eine Woche nach dem großen Gewitter setzte ein verhältnismäßig starker Winteranfang ein.

Die oberen Weiden, von denen gerade erst die letzten Graupelreste des großen Unwetters abgetaut waren, sowie das restliche Tal wurden von einer dicken Schneedecke überzogen. Die Suche nach Toni und Alois wurde nun endgültig eingestellt, da keine Hoffnung mehr auf Rettung bestand.

Seit ihrem Verschwinden wurde in ihren Elternhäusern viel geweint. Besonders Alois‘ Verlobte wurde von Trauer und Kummer schier zerfressen, bis sie Alois’ Eltern gestand, dass sie und Alois bald ein Kind bekommen würden und sie ohne Alois nun in schwerer Not sei.

Als Ledige mit Kind traute sie sich nicht mehr zurück zu ihren sehr strengen Eltern. Anfangs war Alois‘ Vater noch sehr zornig über das erwartete ledige Kind. Seine Frau versuchte ihn aber immer wieder davon zu überzeugen, dass es schließlich auch Alois’ Kind und damit sein eigener Enkel wäre, den er zusammen mit der Anna verstoßen würde. Da ein nichteheliches Kind damals eine rechte Schande für die Familie war, so konnte man als guter Christenmensch die Anna eben nicht einfach vom Hof jagen.

Daher nahmen sie, nach Rücksprache mit dem wohlgesonnenen Dorfvorsteher, die Anna letztlich an Kindes statt an und hatten damit gleichzeitig Alois‘ Kind als künftigen Enkel in die Familie aufgenommen. Da von den beiden Vermissten bis Heilig Abend noch immer kein Lebenszeichen vorlag, wurden sie vom Herrn Pfarrer in die großen Fürbitten des Hochamts einbezogen.

Selbst nach dem Einzug des Bergfrühlings und dem Verschwinden des Schnees in den höheren Lagen waren keine weiteren Spuren der Abenteurer gefunden worden. Sämtliche Befragungen in allen Nachbardörfern jenseits der Berge hatten keinen einzigen Hinweis erbracht, sodass die Burschen vom Dorfvorsteher als verschollen erklärt wurden.

Ein trauriger und freudiger Anlass zugleich war kurz darauf die Geburt eines gesunden Sohnes durch die Griesinger Anna, die sich mittlerweile auf dem Hof von Alois’ Familie gut eingelebt hatte. Wo sie konnte, packte sie schon während ihrer Schwangerschaft mit an und war sich selbst an langen Winterabenden für keine Fleißarbeit zu schade. Vor ihren neuen Eltern genoss sie die gleiche Anerkennung wie eine rechtmäßige Schwiegertochter.

Im verhängnisvollen letzten Herbst war ihre Hochzeit für Mitte November anberaumt gewesen, sodass ihr Sohn eines der besonders gut entwickelten Siebenmonatskinder geworden wäre.

Wegen des engen Zusammenhanges mit dem Hochzeitstermin wurden derlei „starke Frühgeburten“ weder von der Hebamme noch vom Dorfarzt als besonders gefährdet eingestuft. Den wahren Grund für die schnelle und gesunde Entwicklung des Kindes wusste selbstverständlich jeder im Dorf, offiziell konnte so aber niemandem eine außereheliche, oder gar voreheliche Beziehung nachgewiesen werden.

Genau ein Jahr nach dem unerklärlichen Verschwinden von Toni und Alois ließen die Elternpaare der Verschollenen mit Zustimmung des Herrn Hochwürden am Rand des Gottesackers neben der Kirche einen Gedenkstein aufstellen, der mit seiner Inschrift einem Grabmal sehr ähnelte.

Erst fünf Jahre nach dem unerklärlichen Verschwinden konnten sie schließlich die Kraft aufbringen, ihre Söhne auch beim Dorfvorsteher offiziell für tot erklären zu lassen. Dies diente vor allem dem Schutz der Lebenden, da in beiden Familien im kommenden Jahr die Hofübergabe bevorstand und man deshalb für klare Verhältnisse sorgen wollte.

Für die Angehörigen der beiden Vermissten und die anderen Talbewohner war der segensreiche Einzug der englischen Bergabenteurer von diesem dramatischen Unglückstag an stark mit ersten Opfern belastet. Direkt wagte jedoch niemand dieses Schicksal anzusprechen. Auch nur ein Zubrot war schließlich ein Brot. Und schließlich war es Tonis und Alois eigene Entscheidung, nochmals auf den Berg zu gehen.

Im nächsten Sommer brachten die Engländer wieder gutes Geld ins Tal, indem sie Quartiere bezahlten, Ausrüstung und Verpflegung ergänzten und Einheimische als Bergführer beschäftigten. Gezwungen zur Mitarbeit wurde letztlich niemand.