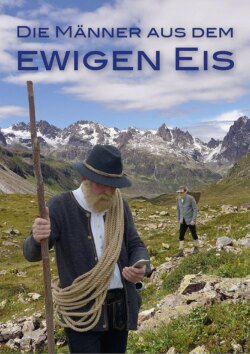

Читать книгу Die Männer aus dem ewigen Eis - Henrik C. Josefsson - Страница 3

На сайте Литреса книга снята с продажи.

2 Unglück oder Glücksfall

ОглавлениеAn der schon recht alten roten Vierer-Kabinenumlaufbahn mussten im Frühjahr des Jahres 2015 die jährlichen Revisionsarbeiten durchgeführt werden, damit die TÜV-Abnahme abschließend fristgerecht über die Bühne gehen konnte. Die Herren Seilbahnfachprüfer des TÜV-Austria – eine der letzten Männerdomänen im Land - waren um diese Jahreszeit einfach sensationell gut ausgebucht, da alle Liftbetreiber möglichst nahtlos und fast gleichzeitig vom Winterbetrieb - das heißt vom Skibetrieb - auf den Wanderbetrieb umstellen wollten. Und ohne die alle fünf Jahre notwendige besonders ausführliche TÜV-Abnahme ging eben gar nichts!

Alle Arbeiten waren dabei straff organisiert und hochkonzentriert auf den Tag der heuer fälligen großen TÜV-Abnahme ausgerichtet. „Im April bekommt man leichter eine Audienz beim Papst als einen neuen Abnahmetermin beim TÜV-Austria!“ So jedenfalls betonte Hans Klotz, der Leiter des Seilbahnbetriebs bei jeder sich ihm bietenden Gelegenheit, da eine Nichteinhaltung folglich eine mehrwöchige Verspätung der Sommersaison bedeutet hätte. Auch für den in diesen Tagen immer angespannt wirkenden Tourismusdirektor, Dr. Klaus Loosbichler, lag äußerst viel an einem pünktlichen Start des Sommerbetriebs, da er seit der aufwändigen, aber durchaus erfolgreichen Werbekampagne für den hochgepriesenen „Krokus-Bergfrühling im Kostnertal“ größere Touristen-ströme im sonst schwachen Frühling einherpilgern sah.

Fast verwunderte es, dass die Liftbetreiber noch nicht auf die Idee gekommen waren, mit den kurz vor ihrem Abtransport ins Sommerlager stehenden Schneekanonen noch schnell die letzten traurigen Schneeflecken rückstandslos zu entfernen oder mit dezent gedüngtem Wasser das Wachstum des Bergkrokus „a bisserl“ zu beschleunigen. Glücklicherweise werden beide Maßnahmen vom betreffenden Bergkrokus, der es grundsätzlich nicht zu nass und nicht überdüngt mag, mit einer ein- bis zweijährigen Blühpause vergolten.

Da der Beginn der Revisionsarbeiten gerade dieses Jahr auf das letzte Wochenende der Osterferien fiel, bemühte sich der technisch interessierte Junglehrer Ludwig Kofler einmal mehr um eine Hilfstätigkeit. Da sich das Wetter im Kostnertal zu dieser Jahreszeit meist recht durchwachsen geben konnte, hatte die junge Familie bereits über die Ostertage die Schwiegereltern besucht.

Ludwigs großes Interesse an Technik sowie die nicht gerade üppig gefüllte Haushaltskasse der frisch angewachsenen Lehrerfamilie ließen ihn mancher ungewöhnlicheren Zusatztätigkeit nachgehen, die mit seiner Haupttätigkeit gerade noch zu vereinbaren war. Daneben konnte er bei solchen Arbeiten sein fachliches Wissen für den Technikunterricht auffrischen oder ergänzen.

Trotz seines sehr guten zweiten Staatsexamens hatte sich Ludwig Kofler, ein neunundzwanzigjähriger motivierter Junglehrer, vor drei Jahren an der sehr abseits gelegenen Kleinstschule beworben, in der alle Klassenstufen von der ersten bis zur achten Klasse gemeinsam unterrichtet wurden. Seiner Meinung nach war diese, leider vom Aussterben bedrohte Schulart doch geradezu hochmodern, da der Lehrer dort alle Kinder gleichzeitig zum eigenständigen Lernen anleiten musste. Dabei bedurfte es immer auch älterer Kinder, die den Jüngeren Dinge erklärten und bei Übungen helfen konnten. Hier musste der Lehrer viel mehr als Lernkoordinator und Moderator denn als zentraler Wissensvermittler fungieren, wie er es im Referendariat bei seinen bisherigen Vorzeigeschulen nur zu gut erlebt hatte. Die moderierenden und koordinierenden Eigenschaften der Zwergschule waren gerade die Kernelemente des viel gepriesenen skandinavischen Schulsystems, das landauf und landab zum leuchtenden Polarstern der Bildungspolitik stilisiert wurde.

Bei landesweiten Leistungsvergleichen schnitten seine Schüler zwar nicht ganz im obersten Bereich ab, dafür zeichnete die ehemaligen Zwergschüler aber besonders ihre hohe Selbstständigkeit und Eigeninitiative aus. Hierin lagen sie sogar vor den bestens ausgestatteten Privatinternaten, in denen der oft rebellische und überhebliche Nachwuchs von Großindustriellen, internationalen Hoteliers und des Adels gefördert, gefordert und gedrillt wurde.

Dort war allerdings auch die Zahl der Rechtsstreitigkeiten gegenüber dem Lehrpersonal am höchsten, da junge Sprösslinge hier besonders oft aus „irgendeiner misslichen Lage gerettet werden mussten“, wie es Ludwigs Schulleiter während des Referendariats häufig umschrieb.

Der Grund für die jährliche Zitterpartie um den vorläufigen Weiterbestand der von der Bevölkerung liebevoll titulierten „Zwerglschule“ war einmal mehr der Streit um die Kosten. Die Zuschüsse zum Schulbusverkehr, der die Kinder in die achtzehn Kilometer entfernte Stadt hin- und zurückkarren müsste, seien doch geringer als die Unterhaltskosten für das kleine Gebäude der Zwergschule.

Für die Eltern bedeutete die Nähe zur Schule sehr viel, da die jüngeren Kinder nach ihrem früheren Schulschluss in der Stadt oft etwa stundenlang auf den nur einmal am späteren Nachmittag verkehrenden Schulbus warten müssten. Ginge es einem Kind während des Schultages schlecht, weil es krank würde, so könnte es dennoch erst am Nachmittag nach Hause. Nur in den allerdringendsten Fällen hätten die Eltern die Möglichkeit, zum Abholen des erkrankten Nachwuchses eine spontane Sondertour in die Stadt zu organisieren.

An der Dorfschule dagegen konnte ein leicht krankes Kind direkt nach Hause geschickt werden. Zur Sicherheit rief der Lehrer immer noch kurz bei den Eltern oder, falls diese während der Feldarbeit nicht erreichbar waren, bei den Nachbarn an, um sie über die Erkrankung und den früheren Schulschluss zu informieren. Weiter argumentierten die Eltern nicht ganz unberechtigt, dass das Lehrergehalt und ein Klassenraum ohnehin hier wie dort bezahlt werden müssten.

Nach ewigen Diskussionen bestand der Kompromiss zwischen Staat und Gemeinde darin, dass die Zwergschule selbst bei den eigentlich etwas zu niedrigen Schülerzahlen so lange erhalten bliebe, wie sich eine Lehrkraft für die Stelle finden würde. Und eben nicht zuletzt aus diesem Grunde meldete sich Ludwig auf den geringer bezahlten Allroundjob im Kostnertal, anstatt sich auf einer höher dotierten Stelle an einem Eliteinternat um den anspruchsvollen Nachwuchs der Vielleicht-Elite kümmern zu müssen.

Ludwigs Ortswunsch hing aber nicht nur mit seiner Begeisterung am fast archaischen Schultyp der Zwergschule zusammen. Ein weiterer Wunsch war, dass er endlich wieder aus der Großstadt und ihrer allgegenwärtigen Hektik herauskommen wollte. Seine Jugendliebe und mittlerweile Ehefrau Margret sah dies jedoch nicht so positiv. Das Leben im Kostnertal war ihr anfangs als sehr ruhig, fast zu ruhig vorgekommen. Letztlich ausschlaggebend war für sie aber, dass es sich mit Kindern hier im Dorf deutlich unproblematischer als im dritten Stock einer Stadtwohnung lebte. Deshalb willigte Margret, die zum Zeitpunkt der Ortswahl gerade mit ihrem ersten Kind schwanger war, zuerst auf fünf Jahre befristet in das Zwergschulexperiment ihres Mannes ein.

Und Kinder wünschten sich Ludwig und Margret reichlich. Richtig wuseln sollte es vor neugierigem und staunendem Leben bei ihnen. Margret und Ludwig stammten aus jeweils aus Familien mit mehreren Geschwistern, wobei sich beide als Sandwichkinder häufig zwischen älteren und jüngeren Geschwistern behaupten oder zwischen ihnen vermitteln mussten. Vielleicht waren sie gerade deshalb mit dem Wesen des Anderen so vertraut. Sicher war das zwar nicht der einzige Grund, warum sie sich liebgewonnen hatten; völlig unbedeutend für den Beziehungsalltag war diese Eigenschaft aber sicher auch wieder nicht.

Vom anstehenden Aushilfsjob bei der Seilbahn versprach sich Ludwig die Chance, die faszinierende Seilbahntechnik aus nächster Nähe kennen zu lernen. Auf den anstehenden Arbeitseinsatz freute er sich dabei fast wie ein Kind aufs Weihnachtsfest. Als Bub hatte er nach Weihnachten und dem Geburtstag jedes neue Spielzeug in kürzester Zeit zerlegt und meist wieder erfolgreich zusammengebaut. Ganz selten waren die ursprünglichen Funktionen ein wenig durcheinandergeraten. Wie gesagt: Ein ganz normaler Bub mit einer gesunden technischen Neugier!

Damals konnte er die heftigen Reaktionen seiner Eltern nach seinen Montage- beziehungsweise Demontageversuchen nie richtig nachvollziehen. „Ich muss doch wissen warum sich das grad so rum dreht und net anderscht!“ war seine grundehrliche Antwort auf die Einwände seiner besorgten Mutter: „Da kannst dich gscheit verletzen oder gar an einem Stromschlag sterben!“

In der Position des einzigen Namensträgers und zumindest damals noch vermeintlichen Hoferben der Familie hatten die Eltern dabei vielleicht nicht immer so ganz unrecht. Für ihn selbst war all dies jedoch kein nachvollziehbarer Grund, seine Neugier auch nur irgendwie einzuschränken.

Zusätzlich zur großen Seilbahnrevision mussten auch zahlreiche Wanderwege wieder in Schuss gebracht werden, da über die Wintermonate Lawinen und Erdrutsche manche Wege, Schilder und Markierungen stark in Mitleidenschaft gezogen hatten.

Der zuständige Alpenverein konnte das komplette Wegenetz aufgrund der zurückgehenden Anzahl aktiver Wegewarte schon seit vielen Jahren nicht mehr allein in Schuss halten. So war zusätzlich ein Team von vier Mitarbeitern der Seilbahngesellschaft im Bereich westlich der Bergstation unterwegs.

An der Stelle, an der der Wanderweg – ein beliebter Höhenweg rund um die Glutterspitz – den sich zunehmend verkümmernden Gletscher passierte, machte das Team am Mittag seine verdiente Brotzeit. Als einer der Arbeiter etwas abseits in einer Senke am Rand des Gletschers zum Piseln austrat, überkam ihn während des Wasserlassens ein schaurig gruseliges Gefühl, das ihm noch lange wildeste Alpträume verursachen sollte.

Durch das trübe, mit Erdreich verdreckte Eis kam es ihm vor, als ob er einen alten Wollhandschuh im Eis stecken sähe, in dem offenbar noch die Hand eines Toten steckte. Mehr konnte und wollte er aufs erste gar nicht erkennen.

Aufgeregt rannte er zu seinen Kollegen zurück, die ihn aber zuerst wegen seiner noch sperrangelweit offenstehenden Hosenfalle auslachten. Als er endlich zu Wort kam, schilderte er noch ganz verdattert den grausigen Fund am Gletscherrand.

Mit einem Mal war Schluss mit lustig und der Brotzeit! Alle packten ihre Grabwerkzeuge wie Pickel, Schaufeln und Äxte zusammen, um nach dem vielleicht grusligen Fund zu schauen.

Am Gletscherrand angekommen bestätigte sich die Vermutung ihres Kollegen, dass es sich bei dem Fund nicht nur um einen ausgeaperten alten Handschuh handelte. Mit behutsamen Schlägen legten sie die vollständige Eisleiche eines bärtigen Bergsteigers frei. Obwohl er offensichtlich schon seit geraumer Zeit tot war, gingen sie dennoch nur sehr ruhig und leise miteinander und mit der Leiche um. Selbst Kommandos für ein gemeinsames Anheben wurden eher halblaut gerufen. Nach vollständiger Auskavierung legten sie den leblosen, noch steif gefrorenen Körper auf eine der Schubkarren, die eigentlich für den Transport von Splitt und Werkzeug vorgesehen waren.

Kurz nach dem Abschluss der Ausgrabungsarbeiten entdeckten sie unweit der ersten Stelle noch eine zweite, offenbar ebenfalls männliche Leiche, die sie ebenfalls sehr vorsichtig freilegten. Mit der tiefgefrorenen Kleidung und Ausrüstung sahen die beiden Toten dem Anschein nach aus, als ob sie hier etwa seit den 1940er oder 1950er Jahren gelegen haben konnten.

Da der Vorarbeiter nach den Sondergrabungen bemerkte, wie viel Zeit sie mittlerweile für diese Aktion verbraucht hatten, besann er sich darauf, dass solche Fälle aufgrund der immer stärker zurückgehenden Gletscher in den letzten Jahren schließlich immer wieder vorkämen. An den abschließend genauer inspizierten Eisleichen konnten sie nicht die geringsten Ähnlichkeiten zum weltbekannten Mann vom Similaunjoch, dem sogenannten Ötzi ausmachen. So entschied er, dass die beiden leblosen Körper möglichst schnell ins Tal zum Herrn Pfarrer zu verbringen seien. Dieser hätte sicher noch ein geeignetes Armengrab auf dem Friedhof frei. Die Meldung bei der Polizei würde Hochwürden, wie üblich, sicher gleich miterledigen.

Just zu diesem Zeitpunkt würde eine polizeiliche oder langwierige gerichtliche Untersuchung den kompletten Zeitplan der Bergbahnrevision nur völlig durcheinanderbringen. Ihr gerne etwas cholerischer Chef würde deshalb garantiert mehrere Wochen lang toben und schimpfen. Was aber noch gravierender erschien, war, dass sie dann in der nachfolgenden Saison gewiss nicht mehr eingestellt würden, ganz gleich, ob sie für den Fund verantwortlich waren oder nicht! In dieser Beziehung kannte er seinen Chef mittlerweile leider schon recht gut.

Mit Schubkarren wurden die beiden Körper zügig zur Bergstation und von dort aus mit der frisch überholten Kabinenbahn weiter als ideale Testpersonen ins Tal transportiert. Der kniffeligste Teil der Revisionsarbeiten war zum Glück bereits erledigt. Er bestand aus dem Prüfen und Nachschmieren der zahlreichen Seilrollen von einer Revisionsgondel aus, die lediglich aus einer Art hängender Arbeitsplattform bestand. Auf dieser ließen sich die Arbeiter per Funk aus genau zur jeweiligen Stütze fahren und stiegen, mit Klettergurten gesichert, zu den Seilrollen hoch. Dort mussten sie das Tragseil soweit hochdrücken, dass sie jede Rolle einzeln im Freilauf auf ihren Zustand hin überprüfen konnten. Abschließend wurden die Lager jeweils noch mit einer Fettpresse geschmiert. Wegen des notwendigen Austauschs einzelner Seilrollen war die Mitnahme von lebenden Personen bis zur Freigabe durch den TÜV-Inspekteur strengstens verboten. Deshalb wurde der Fund aus dem Gletscher ohne Begleitung in eine der alten roten Vierergondeln gesetzt. Soweit man überhaupt von sitzen sprechen kann, denn sie mussten eher hineingestellt werden. Sollte sich doch der supergescheite Junglehrer um die beiden frostigen Kollegen kümmern und sie auf dem Friedhof der Pfarrei entsorgen. Sofort nach dem Ausgraben war ihm dieser Auftrag per Funk mitgeteilt worden.

„Da hat der „Herr Sturm und Drang“ erst einmal eine sinnvolle Aufgabe! Bevor er uns noch aus der Arbeit drängt“, kommentierte ein Arbeiter. Der Ruf seiner technischen Begabung eilte dem neuen Dorfschullehrer bereits voraus. Ganz selten war dies, wie in diesem Fall, jedoch auch ein wenig hinderlich.

Im Tagesverlauf hatte währenddessen ein rascher Wetterwechsel eingesetzt. Dem sonnigen Morgen folgte gegen Mittag leichter Nieselregen, der wenig später von einem ausgewachsenen Gewitter abgelöst wurde.

Als die Bahn nun auf der außerplanmäßigen Kontrollfahrt mit den zwei Testpersonen beladen wurde, war bereits ein leichtes Donnergrollen zu hören. Nach den ersten Metern der Fahrt kündigte sich jedoch plötzlich ein zusätzliches Problem an. Dem Seilbahnbediener fiel auf, dass die Seilbahn ohne sein Zutun immer schneller wurde und das mehrfach gesicherte Bremssystem nicht wirklich zu greifen schien. Zum Leidwesen des Maschinisten ließen alle Sicherheitsbremsen Seil und Gondeln nicht spürbar langsamer werden. So etwas konnte, durfte wegen der Mehrfachsicherungen eigentlich gar nicht passieren! Und doch: Tragseil und Gondeln beschleunigten ohne das Zutun irgendeiner Person auf die mindestens das fünffache der üblichen Geschwindigkeit. Glücklicherweise waren bislang erst drei Gondeln eingehängt, die nun jedoch geradezu filmreif Richtung Talstation rasten. Der einzige Trost, den der Seilbahnbediener sich selbst eher zur Beruhigung zuraunte, war: „Zum Glück sand koane echtn Leit drin, also no lebende Leit!“

Eine gute Viertelstunde zuvor war Ludwig telefonisch zum Abtransport der Eisleichen abkommandiert worden. Aufgrund der großen Ladefläche seines Kombis wollte er die angekündigten Leichen praktischerweise in einem Rutsch zum Friedhof transportieren. In seinem Auto hatte er deshalb bereits die Rückbank umgeklappt und wartete nun auf dem Parkplatz fünfzig Meter neben der Talstation auf die kalte Fracht. Damit sich Margret daheim nicht unnötig Sorgen machte, rief er sie noch kurz an. Er konnte sie, die von den chaotischen Vorfällen noch kaum etwas mitbekommen hatte, ein wenig beruhigen, indem er ihr in kürze über die Geschehnisse berichtete. „I muss nur no auf a Fuhre woarten, die I no wegfahrn sod. Aber auf’d Brotzeit werd I scho wiada dahoam sein!“ verabschiedete er sich von ihr.

Da Ludwig während des Wartens der Gedanke kam, dass Eisleichen vermutlich eine nicht geringe Menge an Wasser im Kofferraum hinterlassen könnten, machte er noch einen kurzen Abstecher ins Lager des Gemeindebauhofes und organisierte dort eine große Folie, mit der er den Kofferraumboden wannenartig doppelt auslegte.

Als er wieder auf den Parkplatz vor der Talstation einbog, sah er, dass die benachbarte Trafostation lichterloh brannte und sich in mehreren Stichflammen gerade vollends auflöste.

Zwei junge Burschen, die mit ihren BMX-Rädern am Parkplatz standen, berichteten ihm brandaktuell von dem sensationellen Crash der Bergbahn. Ebenso schilderten sie ihm, dass dabei zwei komische Typen oder Puppen aus der Talstation hinüber auf den Hackschnitzelhaufen geflogen seien.

Kurz bevor die erste, mit den Gletscheropfern besetzte Gondel in die Talstation einfuhr, besser gesagt einraste, fand ein ausgewachsener Blitz seinen, von einem Knall begleiteten Weg ins Motorenhaus am Ende der Talstation.

„Als hätt‘s an Gewehrknall direkt am Ohr gmacht“, wurde dieser Moment später vom Maschinisten beschrieben, der zum Zeitpunkt des Unfalls am Bedienpult im Kommandoraum stand. Der Einschlag hatte ihn einige Meter durch die glücklicherweise offenstehende Tür aus dem Steuerhaus auf die Wiese katapultiert.

Außer einigen ordentlichen Prellungen, einer leichten Gehirnerschütterung und einem leichten Knalltrauma hatte er glücklicherweise keine Schäden davongetragen. Der behandelnde Arzt im Spital meinte später zu ihm: „Wenn die Tür zum Leitstand nicht gerade offen gestanden wäre, hätten ihre Verletzungen sicherlich deutlich ernsthafter ausgesehen!“

Nach den Beschreibungen der Ersthelfer über den vermutlichen Hergang war er auf diese weise Einsicht allerdings schon deutlich früher selbst gekommen.

Gerade als die erste Gondel mit den Eismännern in rekordverdächtiger Fahrt in der Talstation angelangt war, griff fast gleichzeitig mit dem Blitz das Bremssystem wieder abrupt.

Der Trägheit der Masse folgend wurden die drei Gondeln deshalb in eine ruckartige Wippbewegung versetzt, die sie vereinzelt sogar über das Förderseil hochschwingen ließen - je nach ihrem Abstand zum nächsten Tragmasten. Unglücklicherweise traf die einzige mit Menschen besetzte Gondel in der Talstation dabei einen Querträger aus Stahl, was vor allem für die Gondel weniger zuträglich ausging. Sie riss dabei an der Außenseite vollständig auf und die beiden Insassen, oder besser Stehgäste, wurden unsanft hinausgeschleudert.

In hohem Bogen katapultierte es sie aus dem offenen Teil der Talstation in Richtung der Parkplätze. Just in dem Moment, als die beiden nicht offiziell gemeldeten Passagiere den äußerst ungewöhnlichen Ausstieg aus der ehemals intakten Gondel nahmen, zischte vom Motorenraum der Talstation ein riesiger Lichtbogen durch die Luft hinüber zur unweit gelegenen Trafostation.

Die beiden nun fliegenden Mitfahrer kamen dem Lichtbogen dabei bedrohlich nah, hatten aber gleichzeitig wiederum gehöriges Glück, da sie in dem etwa drei bis vier Meter hohen Hackschnitzelhaufen am Rand des Parkplatzes landeten, der hier vor zwei Tagen vom örtlichen Bauunternehmer für den Abschluss der Wegsanierung abgeladen worden war.

Für das gesamte Gebirgstal bewirkte diese kurzzeitige massive Überspannung einen zwanzigstündigen vollständigen Stromausfall, da neben der Talstation, deren Motorraum bald in lodernden Flammen stand, ebenfalls das benachbarte Trafohäuschen deutlich in Mitleidenschaft gezogen wurde und nun munter brannte. „Das alles is grad erst passiert!“, berichteten die BMX-Burschen buchstäblich brandaktuell.

„Oh weh, sonst is no koaner verletzt?“ fragte Ludwig besorgt nach. „Den Maschinisten in der Talstation hat’s dabei aus dem Kontrollraum geschmissen, aber is nach a poar Minuten von alloings wieder aufgstanden.“ erläuterten sie.

„Um die beiden ‚Puppen‘ derf I mi jetzt kümmern!“, erklärte Ludwig trotz des sie umgebenden Chaos erstaunlich gelassen. Die Jungs schickte er weiter weg vom Ort des Geschehens, da sich vom Dorf her bereits akustisch ein größeres Aufgebot an Feuerwehren und Polizeiautos ankündigte. „Hier wird’s sicher glei recht wild zugehn. Schauts lieber zu, dass ihr auf‘d andre Straßenseite und den Hang naufkommts. Sonst gibt’s glei ghörigen Ärger mit der Polizei und der Feuerwehr!“

Einer der Burschen meinte zwar, dass sein Vater und sein Onkel bei der Feuerwehr wären, und sie deshalb weiter ganz vorn zuschauen dürften, was Ludwig aber aus Sorge um ihre Sicherheit nicht als Ausrede gelten ließ. Kaum hatten die Burschen ihre Bikes weggeschoben, rauschten auch schon das erste Polizeiauto und der Feuerwehrzug aufs Gelände.

Die nächsten Stunden waren geprägt von intensiven Löscharbeiten der Feuerwehren - zusätzlich waren die Wehren aus drei Nachbardörfern mit schwerem technischen Gerät ausgerückt - um anschließend möglichst rasch den Wiederaufbau der Stromversorgung sicherstellen zu können. Die Trafostation galt es dabei mit äußerster Vorsicht abzulöschen, da anfangs noch nicht auszuschließen war, ob sich dort nicht noch stromführende Teile befanden.

Um die beiden frischen Leichen hingegen kümmerte sich nun sonst niemand anderes mehr. Von ihnen wusste ohnehin nur der fleißige Wegetrupp und der zum Abtransport abkommandierte Junglehrer. Optisch erregten die Eisleichen auf dem dunkelbraunen Hackschnitzelhaufen kein großes Aufsehen, nicht zuletzt wegen ihrer ältlichen, in dunklen Grau-, Grün- und Brauntönen gehaltenen verwitterten Kleidung.

Zuerst musste sich Ludwig überwinden, um die festen, aber schon deutlich angetauten Körper vom Hügel herunterzuziehen und auf die ebene Ladefläche seines Kombis abwechselnd hineinzuschieben und von der hinteren geöffneten Seitentür aus hereinzuziehen. Gleichzeitig überlagerte seit dem ominösen Blitzeinschlag ein in der Luft hängender Schmorgeruch alles und jeden.

Von den Eisleichen selbst ging momentan noch kein wirklich wahrnehmbarer Eigengeruch aus. Der würde aber bald folgen, sobald sie mehr und mehr auftauten. Neben den bereits klatschnassen und leicht modrig riechenden Jacken und Hosen der beiden Ice-Ager war eine leichte Spur von den Brand- und Schmorspuren angesengten Fleisches wahrnehmbar, der sich allerdings mit dem Hackschnitzeldampf und den vom Wind herübergewehten Rauchschwaden der brennenden Anlagen mal mehr, mal weniger angenehm vermischte.

Als Ludwig den Kofferraum schon schließen wollte, faltete er noch die Plastikplane auf und wollte sie aus Pietätsgründen über die Gesichter der rücklings eingeladenen Mitfahrer legen. Eine Ausbildung zum Leichenwagenfahrer hatte er zwar keine genossen, aber während seiner Dienstjahre als Ministrant in der Dorfpfarre war ihm der respektvolle Umgang mit Verstorbenen gründlich eingeimpft worden.

Als er nun die Gesichter der beiden Mitfahrer bedecken wollte, hatte er plötzlich ein sehr komisches Gefühl. Er fragte sich, ob er die letzten chaotischen und turbulenten Minuten vielleicht doch nur geträumt habe? War Ludwig nun selbst völlig überarbeitet oder am Durchdrehen, sah er schon Gespenster, oder hatte nicht wirklich irgendetwas an einer der Eisleichen minimal gezuckt? Einer der Eismänner, deren Alter er auf etwa Anfang bis Mitte vierzig schätzte, schien ein Auge ein kleines bisschen bewegt und tatsächlich eine Hand etwas geöffnet zu haben.

Das gesamte Geschehen der vergangenen Stunden war ohnehin schon ein deftiger Schock gewesen. Zuerst der seltsame Fund zweier Eisleichen, der ihn wieder zu niedrigsten Hilfstätigkeiten degradierte, dann der Unfall mit der außer Kontrolle geratenen Bergbahn mit der in die Talstation gekrachten Gondel und in direkter Folge die explodierte Trafostation samt dem mehr oder minder großen Großbrand. Lag es daran, dass er plötzlich Gespenster sah? Aber reine Hirngespinste waren die Bewegungen gerade eben irgendwie doch nicht, dafür waren sie wiederum einfach ein Stück zu real.

Nachdem er schließlich losgefahren war, schaute er nach den ersten Kurven nochmals über die Schulter zu seinen beiden stillen Mitfahrern. Da die Plastikfolie durch die Kurvenfahrt offenbar wieder von ihren Köpfen weggerutscht war, sah er, dass die auf der Beifahrerseite liegende Eisleiche plötzlich mit den Augenlidern blinzelte. Als er bereits an der Dorfgrenze angekommen war, schaute er sich erneut kurz um und bemerkte, dass eine Hand eine kleine zuckende Bewegung machte, gerade so, als würde sich eine Raupe in ihrem Kokon gerade auf’s Ausschlüpfen vorbereiten. Nachdem er sowohl das krächzende Radio als auch das Gebläse ganz ausgeschaltet hatte, glaubte er sogar ein leises, ruckweises Schnaufen hören zu können. Jeweils in zwei kleinen Ruckerln ein-, und dann wieder in zwei leichten Ruckerln ausatmend, als müsste dabei ein leichter Widerstand überwunden werden.

Dass es Ludwig bei diesen Beobachtungen gleichzeitig heiß und kalt überkam, wäre noch eine massive Untertreibung gewesen und damit seiner Gefühlslage in keinster Weise gerecht geworden. Zum einen waren seine Beobachtungen oder vielleicht auch nur eingebildeten Beobachtungen absolut schaurig, zugleich fand er die Reaktionen aber auch aufs Höchste spannend. Die Situation kam ihm wie eine wilde Mischung der wenigen Horror-Filme, die er kannte vor. Gleichzeitig wuchs in ihm das Bedürfnis, doch irgendetwas für die offenbar auf etwas bizarre Weise erwachenden Gletscheropfer tun zu müssen. Nach den ersten, eher gruseligen Anwandlungen gewann in ihm der Helferwille die Überhand und so fing er maschinengleich an, mögliche Rettungsszenarien im Geiste durchzuspielen.

Die erste Möglichkeit bestand noch immer darin, dass diese ganzen Reaktionen ihm nur ein Scheinleben vorgaukelten, das vielleicht von ihrem doch recht dramatischen Abtransport herrührte. Vielleicht würde es in wenigen Minuten wieder genauso abrupt enden wie es begonnen hatte. Vor längerer Zeit hatte Ludwig eine leicht bizarre Wissenschaftssendung gesehen, die sich mit sogenannten „lebenden Leichen“ befasste und in der die chemischen Verdauungs- und Verrottungsprozesse als Auslöser für Leichenbewegungen entlarvt worden waren. Das passte zwar nicht ganz zur frostigen Umgebung eines Gletschers, aber vielleicht hatte der spektakuläre „Abflug“ aus der Seilbahnkabine irgendetwas dieser Art zumindest vorübergehend bei den Opfern in Bewegung gesetzt. In diesem Fall wäre der Friedhof sicherlich weiterhin das am besten geeignete Fahrtziel.

Sollte sich die Kurzlebigkeit der Phänomene aber nicht bestätigen und die beiden Männer gegen jede Wahrscheinlichkeit tatsächlich längerfristig zu neuem Leben gekommen sein, wären alle denkbaren offiziellen Stellen für die Wiederbelebten sicher ein enormer Schock und würde sie sicher permanentem Stress aussetzen. Was müsste nicht alles untersucht und ermittelt werden! Die Männer wären die lebende Mega-Sensation schlechthin: Ein Leben unter dem Brennglas der Wissenschaft und ständig im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses zu stehen, wäre kein auch nur ansatzweise erstrebenswertes Leben. Und das nach dem Schock einer solch spektakulären und unfreiwilligen Wiederbelebung.

Als Ludwig von einem der Hinterbänkler die ersten Laute vernahm, die ihn an ein leicht vernebeltes, ersticktes „koit“ und drei Kurven später „Wo’ sama?“ erinnerten, sah er sich durch die Kraft des Faktischen dazu gezwungen, die erste Option zur Seite zu legen. So war nun also guter Rat teuer und alle möglichen Rettungsszenarien liefen vor seinem inneren Auge ab. Etwa zur Polizei, deren sicher hochinteressierte Gerichtsmedizin die Lage für die Burschen vermutlich kaum wirklich entspannen konnte? Oder zur dörflichen Pflegestation? Oder doch besser ins Tal hinunter ins Krankenhaus? Die beiden ehemaligen Eisleichen konnten sicherlich keine aktuell gültigen Krankenversicherungskarten oder andere Ausweise vorlegen. Damit steckten sie sicher rasch in einer massiven Klemme!

Alle weiteren Gedankenspiele liefen für die betroffenen Wiedergeborenen auf ein recht drastisches Wiedereingliederungsprogramm hinaus, auf das alle vorstellbaren Institutionen sicherlich nicht wirklich gut vorbereitet waren. Letztlich kam Ludwig der beinahe naheliegendste Gedanke an eine ihrer beiden derzeit leerstehenden Ferienwohnungen.

Dafür müsste er lediglich Margret in sein Vorhaben einweihen, von der er wusste, dass sie nicht ausgesprochen überängstlich war. Ob sie aber derart abenteuerlich wiederbelebten Menschen, die vielleicht nicht ausgesprochen lebensfähig waren, Asyl gewähren würde, oder ob sie nicht vielmehr sofort eisern darauf beharren würde, dass Ludwig sie auf der Stelle doch ins Spital fahren musste, das konnte Ludwig nur herausfinden, indem er Margret behutsam in seine ausgesprochen abenteuerliche Idee einweihte.

Ihre zwei netten Ferienwohnungen im Untergeschoss verfügten jeweils über eine großzügige Terrasse. Aufgrund der Hanglage des Hauses hatten die Wohnungen eine wunderbare Aussicht über das gesamte Tal. Direkt daneben lag die in den Hang gebaute Doppelgarage. Komfortabler ging es kaum! Da die Appartements unter der Hauptwohnung lagen, konnte Margret sie manchmal erst vermieten, wenn das restliche Dorf schon nahezu ausgebucht war. Die immer anspruchsvolleren Gäste wollten im Urlaub eben ihre Ruhe, weshalb über ihren Köpfen selbstverständlich niemand „herumtrampeln“ sollte. Gleichzeitig musste man vom Balkon aus natürlich eine grandiose Bergsicht haben. Dennoch hatten sie mittlerweile viele Stammgäste, denn die Appartements der Koflers zählten zu den wenigen Wohnungen in Nikolsdorf, von denen man die Bergwelt bestaunen konnte, ohne die belebte Hauptstraße irgendwo vor der Nase zu haben. Vom vermeintlichen Kindergeschrei oder Getrampel aus der Hauptwohnung war in ihrem Neubau ohnehin fast nichts zu hören, da moderne Trittschalldämmung mittlerweile selbst im Kostnertal seinen hörbaren beziehungsweise eben nicht-hörbaren Einzug gehalten hatte. Im Umkehrschluss wiederum bedeutete dies, dass über die nächsten Wochen für die unfreiwilligen Neubürger ein unauffälliges Quartier ohne Meldepflicht gefunden war. Mit einem flotten Wendemanöver, das einer der Mitreisenden mit einem harschen „A“ kommentierte, ging es also wieder zurück Richtung Nikolsdorf und nicht den Weg hinunter zum Spital, was dem Weg entsprach, den Ludwig vermutlich unbewusst nach den ersten Lebenszeichen aus dem Kofferraum eingeschlagen hatte.

Zuhause angekommen parkte Ludwig möglichst nah am Eingang der Ferienwohnungen. Während die beiden Männer nun offensichtlich wieder tief schlafend im Kombi lagen, sprang Ludwig kurz hinauf in die Wohnung zu Margret. Zuerst einmal war Sie sehr froh, ihn wieder gesund und munter zu sehen. Sein Anruf hatte sie zwar ein wenig beruhigt, im allgemeinen Durcheinander hätte ihm aber anschließend immer noch etwas zustoßen können. Eilig berichtete er Margret von seinen exotischen lebendigen „Mitbringseln“, wobei er versuchte Margret möglichst wenig zu erschrecken. Wenn er die unterkühlten, ehemaligen Eismänner lebend auch nur sehr kurz erlebt hatte, waren sie ihm dabei wirklich nicht annähernd wie Frankensteins Geschöpfe vorgekommen. Auf Ludwig machten sie eher einen relativ normalen Eindruck, was bei stark unterkühlten und geschwächten Bergsteigern auch immer normal war. Ohne allzu genau auf die Begleitumstände am Fundort einzugehen, berichtete Ludwig, dass sich die beiden Wanderer offenbar sehr lange im Gletscher aufgehalten hatten und dabei nahezu erfroren wären, was ja im Kern schon irgendwie, zumindest ein bisschen, stimmte. Zu allem Unglück hätten sie sich während ihrer Rettung in der Nähe der defekten Trafostation noch ein paar leichtere Verbrennungen zugezogen. Trotz ihrer starken Unterkühlung seien sie offenbar nicht wesentlich verletzt, sonst hätte er sie selbstverständlich sofort ins Spital gebracht. Außer reichlich Schlaf benötigten sie momentan einfach nur gleichmäßige Wärme, frische Kleidung und, wenn sie schließlich aufwachen würden, etwas kräftigendes zu essen.

Da Margret nicht wirklich sicher war, ob für die Bergsteiger nicht doch das Spital der bessere Platz wäre, wollte sie Ludwigs Spontangäste auf jeden Fall noch selbst in Augenschein nehmen. Wenn sie tatsächlich ernsthaft verletzt wären oder Erfrierungsschäden davontrügen, würden am Ende Margret und Ludwig noch für ihre bleibenden Schäden verantwortlich gemacht. Darauf hatte sie nun wirklich gar keine gesteigerte Lust. Da sie ihren Ludwig nur zu gut kannte, wusste sie, dass er bei Einschätzungen kritischer Dinge gern etwas sehr optimistisch war, auch wenn gerade das einer der Gründe war, weshalb sie ihn so sehr mochte. Manchmal konnten seine zuversichtlich gestarteten Projekte aber für die gesamte Familie auch recht anstrengend werden. Wäre er jedoch von jeher ein großer Zauderer gewesen, hätte sie sich vermutlich auch gar nicht in ihn verliebt.

Während Margret mit Ludwig anschließend die schlafenden Männer auf der durchnässten Ladefläche des Kombis untersuchten, machten sie selbst auf Ludwig keinen so bizarren Eindruck mehr, wie in den ersten Augenblicken ihres Wiedererwachens. Ruhig und fest schlafend lagen sie friedlich nebeneinander. Mit den Wolldecken, die Ludwig nach seiner Ankunft noch rasch über sie gelegt hatte, machten sie trotz ihrer arg ramponierten Kleidung und den verdeckten Schmorspuren gar keinen so bedrohlichen Eindruck mehr. So richtig gut roch es im Kombi zwar nicht, das Gesamtbild passte aber ganz gut zu Ludwigs Beschreibungen.

Ein weiteres Argument, das für ihren Verbleib sprach, bestand in dem Beispiel, das Ludwig aus einer seriösen TV-Doku kannte. Dort war von einer massiv unterkühlten US-Amerikanerin berichtet worden, die nach ihrer Entdeckung lediglich sehr lange sehr gleichmäßig gewärmt wurde. Erstaunlicherweise hatte sie letztlich gerade deshalb keine bleibenden Schäden von ihrer extremen Unterkühlung davongetragen. Aufgrund einer Verwechslung hatte der zuständige Pfleger angenommen, dass die eingelieferte Patientin bereits verstorben sei. Die bereits während der Einlieferung auf ihr liegenden Wolldecken hatte der während der Nachtschicht mit der Betreuung der kompletten Krankenhausstation ein wenig überlastete Pfleger glücklicherweise einfach dort liegen lassen. Erst am nächsten Morgen stellte ein Arzt fest, dass die Patientin erstaunlicherweise noch lebte.

Obwohl Margret über die Herkunft von Ludwigs spontanen Pflegefällen noch immer verwundert war, kam sie nach einigem Abwägen zu dem Ergebnis: „Dann müss ma‘s halt in einer der Ferienwohnungen wieder aufpäppeln. I schau nur schnell nach den Kindern und komm glei wieder runter!“

Ludwig begann sogleich mit dem Herrichten der Betten in der ersten Ferienwohnung. Aus dem Speicherfundus holte er dazu zwei große elektrische Heizdecken, die zur Erbmasse seines Onkels zählten. Dieser hatte sie im Rahmen einer Verkaufsveranstaltung während einer Südtirol- Busreise nicht zuletzt aufgrund eines sensationellen Rabattes erstanden. Auf der noch vorhandenen Verpackung wurden sie vollmundig als „systemische Komfort-Heizsysteme“ angepriesen. „Systemisch“ an den Decken war aber garantiert allein der systematisch überteuerte Verkaufspreis gewesen. Ludwig war es jedoch reichlich gleichgültig, für was der sein Leben lang fleißige und bescheidene Onkel an seinem Lebensabend seine mühsam gesparten Euro verpulverte. Ludwigs entspannte Meinung darüber wurde von Seiten seiner Verwandtschaft allerdings immer wieder stark kritisiert. Momentan war er aber auf jeden Fall sehr froh, dass für die beiden Gletschermänner eine weitere, gleichmäßig wärmende Heizquelle zur Verfügung stand.

Zusätzlich bezog er die Betten noch mit einem großen Inkontinenz- Überzug. Eine eventuelle Restfeuchtigkeit musste ja nicht unbedingt bis zur Matratze durchdringen. Abschließend kamen noch jeweils eine dünne Wolldecke, frische Leintücher und ein warmes Winterbettzeug auf die Betten.

Zwischendurch schaute er immer wieder zum Kofferraum und kontrollierte, ob die Bergsteiger weiterhin so fest wie bislang schliefen. Abschließend schaltete Ludwig die Heizdecken auf der niedrigsten Stufe an, damit sich die Männer in ihrem neuen Leben nicht gleich die nächsten Verbrennungen holten.

Nachdem Margret wenig später heruntergekommen war, half sie Ludwig dabei, die noch sehr benommenen Männer in die Ferienwohnung und ihre neuen Betten zu hieven. Mithelfen konnten die scheinbar völlig übermüdeten Bergsteiger noch nicht wirklich, kämpften aber auch nicht gegen ihre Verlegung an. Noch immer machten sie einen sehr benommenen Eindruck.

Damit sich die beiden Ice-Ager nicht noch durch eine Unterkühlung den Tod holten, heizte Ludwig mit dem Pelletofen die Wohnung etwas ein. Ihre Gäste hatten schließlich mehrere Monate oder Jahre in recht frostiger Umgebung zugebracht, wovon bislang jedoch lediglich Ludwig wusste.

Ihre ursprüngliche Bekleidung hatte spätestens durch die Rettungsaktion aus der Kabine der Bergbahn den letzten Rest von Ansehnlichkeit verloren. Nachdem die buchstäblich sehr coolen Bergsteiger in ihre neuen Betten verfrachtet worden waren, organisierte Margret deshalb nach einer groben Schätzung ihrer Konfektionsgrößen frische Kleidung aus allen verfügbaren Kleiderschränken.

Einem normalen Schlafenden hätten sie die zerschlissene Kleidung in diesem Zustand mit vereinter Hilfe bereits wechseln können. Die Bergsteiger waren jedoch noch so ungelenk, dass an ein Austauschen ihrer nassen Kleidung momentan noch nicht zu denken war. Ludwig und Margret sorgten deshalb lediglich für moderate gleichmäßige Wärme und gönnten ihren neuen Gäste vorerst einen langen, offenbar dringend benötigten Schlaf. Abschließend setzte Margret noch eine große Kanne Tee auf und stellte aus der Gefriertruhe eine große Portion mit Fleischbrühe samt kräftigender Einlage zum Aufwärmen auf den Herd. Alle viertel oder halbe Stunde prüfte einer von ihnen, ob mit den Männern alles in Ordnung sei.

Am häufigsten kontrollierte Ludwig die Gletschermänner, während dessen sich Margret zwischendurch um ihre Kinder kümmerte, die jedoch die ganze Zeit über noch intensiv mit ihrer Holzeisenbahn beschäftigt waren. So saßen Margret und Ludwig nun am Esszimmertisch und überlegten, wie es mit ihren Gästen weitergehen würde und was sie den Kindern über die Herkunft der seltsamen Männer sagen sollten.

Bis ihre Neugäste allerdings die ersten Anzeichen eines langsamen Erwachens von sich gaben, vergingen geschlagene sechsundzwanzig Stunden, in denen Ludwig und Margret immer wieder Zweifel kamen, ob sie nicht doch stärker verletzt seien und deshalb akuter ärztlicher Behandlung bedurften. Da sich ihre Pflegegäste mittlerweile jedoch immer häufiger im Schlaf bewegten und offensichtlich nicht unter größeren Schmerzen litten, gönnten sie ihnen die benötigte Zeit fürs gründliche Ausschlafen und Aufwachen.

Damit sich ihre Kinder, Stefan und Beate, nicht über die exotischen Neugäste erschreckten, zeigten sie ihnen die noch schlafenden Bergsteiger bei einem ihrer Kontrollbesuche. Mit seinen vier Jahren meinte Stefan recht altklug: „De schaun aber scho arg müd aus!“ womit für ihn der Fall erledigt war. Seine halb so alte Schwester schaute sich die müden Männer etwas vorsichtiger an, konnte aber nichts Bedrohliches an ihnen finden und daher beschäftigte sie sich gleich wieder mit ihrem Lieblingskuscheltier namens Ele, einem hellblauen Stoffelefanten, den sie immer dabei hatte. Selbst bei den Mahlzeiten bekam Ele einen Sonderplatz am Esstisch.

Als ein Erwachen ihrer Langschläfer am folgenden Nachmittag erkennbar wurde, halfen Ludwig und Margret den sich noch recht unbeholfen und schwerfällig bewegenden Männern aus ihrer zerschlissenen Kleidung, die mittlerweile komplett getrocknet war. Das hatten offenbar die famosen systemischen Heizdecken bewirkt!

Fürs Waschen hatte Margret ihnen einen Waschzuber mit angenehm warmem Wasser bereitgestellt. Dazu legte Sie jeweils einen Waschlappen und ein großes Handtuch, was die Männer wortlos, aber dankbar benutzten. Dabei dehnten, reckten und streckten sie sich wie Murmeltiere nach dem Winterschlaf. Ludwig half ihnen, sich mit dem großen Badetuch trockenzureiben. Danach zogen sie die bereitliegende frische Kleidung an, von der Unterwäsche bis zur Strickweste. Mit ihren Gedanken waren sie offenbar noch nicht richtig anwesend oder taten sich zumindest mit dem Sprechen noch sehr schwer. Außer einzelnen Lauten, die die ein oder andere Aktion untermalten, war noch kaum etwas von ihnen zu hören.

Das Anziehen des Pullovers gestaltete sich jedoch erstaunlich kompliziert. Bei den ersten Versuchen sträubte sich der künftige Träger mehrfach gegen das Überziehen. Irgendwie kam der Mann, dem er zugedacht war, mit dem Pullover nicht zurecht, bis Ludwig ihm das Anziehen einfach einmal selbst vorgemacht hatte. Danach war das Eis buchstäblich gebrochen. Der Bergsteiger schlüpfte zwar leicht umständlich, aber ohne Widerstreben in den Pullover. Diese ungewohnte Aversion gegen das Überziehen des Pullovers konnte sich Ludwig nicht recht erklären. Er überlegte, ob es vielleicht möglich sei, dass sie in ihrem bisherigen Leben einfach keine Pullover getragen hatten? Aus welcher Zeit stammten die beiden Eis-Männer denn nun tatsächlich? Vielleicht aus noch deutlich früherer Zeit als die anfangs von ihren Findern vermuteten 1940er oder 1950er Jahren?

Während die Männer beim Umziehen nur wie leicht narkotisiert mitwirkten, ließ das Genießen der aufgewärmten heißen Suppe und des Tees ihr Redevermögen mit jedem Bissen und Schluck ein wenig auftauen. Ihre Sprache und Ausdrücke kamen Ludwig jedoch äußerst altertümlich vor. Ihr derber Dialekt war noch ruppiger und kantiger als bei den ältesten Dorfältesten, an die sich Ludwig aus seiner Kindheit erinnern konnte. Darunter war auch einiges an k. und k.-Wortfetzen gemischt, die ihn stark an seinen Urgroßvater Hieronymus erinnerten, der gerade noch an einem der letzten Tage des 19. Jahrhunderts geboren war.

Selbst während der ersten Semester seines Studiums besuchte er den Uropa regelmäßig, da er für den Trompetenunterricht bei einem renommierten Orchestertrompeter ins selbe Dorf fahren musste. Mit seinem Uropa Ronni, wie ihn alle in der Familie der Einfachheit halber nannten, führte er einfach strukturierte Gespräche, bei denen er dialektbedingt häufig ganze Satzteile selbst bei dezenter mehrmaliger Nachfrage kaum verstand. Gespräche, die um den entspannten Rentneralltag kreisten oder manchmal auch „von früher“ handelten. Bei Gelegenheiten, bei denen sich die Mutter mit ihrem Großvater allein wähnte, verfiel auch sie ein wenig, wenn auch weniger ausgeprägt, in diesen für ihn altertümlich anmutenden Dialekt. Vom Urgroßvater wurde er allerdings einen Schuss intensiver und ursprünglicher gesprochen. Ganz selten konnte Ludwig ähnliches nur noch bei einigen Dorfältesten oder in alten Nachkriegsfilmen hören.

Am ähnlichsten waren die Schimpftiraden der dorfbekannten Stricker Finni, die man heute wohl berechtigterweise als bereits ein wenig dement einstufen würde. Da sie einen recht „intensiven“ Charakter hatte, dem Herrn Pfarrer arg nach dem Mund redete und als Mesnerin in der Kirche fast mehr entschied als der eigentlich zuständige Pfarrer und Pfarrgemeinderat, war sie für die Dorfkinder eine beliebte Zielperson.

Sie versuchten die alte Finni immer ein wenig zu ärgern, ihr dabei aber nicht allzu nah zu kommen. Falls sie jemanden entdeckte, zog sie immer lautstark aufbrausend über die fliehenden Täter her. Genau so geschehen etwa nach einem kleinen Schabernack, wie beispielsweise beim Versperren ihres Hauseinganges mit einem guten Dutzend unbenutzer zimmerhohen Bohnenstangen aus ihrem Gartenhäuschen. Nachdem das Meisterwerk von den Lausbuben fertiggestellt war, klingelten sie kräftig, und durch das Öffnen der Haustür brachte die Finni selbst das kunstvolle Stangengebilde unvermeidlich zum polternden Einsturz.

Und wie sich ihr Gesicht beim Umfallen des Stangenwaldes innerhalb einer gefühlten halben Sekunde vom neugierig überraschten Augenblick des Türöffnens, über den angsterfüllten bis hin zum rasend wütenden Ausdruck hin veränderte, um dann in lautstarkem, für die Kinder kaum verständlichem Dialekt in heftigsten Schimpfausdrücken zu explodieren, war für die jugendlichen Racker jedes Mal ein tief beeindruckendes Erlebnis. Einige der von der Stricker Finni benutzten Wörter und der einfache Aufbau der Sprache kamen Ludwig nun wieder in den Sinn.

So fand sich Ludwig mehr und mehr in den kräftigen, altertümlichen Dialekt der Männer ein. Zuerst verstand er nur einzelne Ausdrücke und konnte noch weniger davon so aussprechen, dass seine Gäste ihn verstehen konnten. Manche Begriffe verstand er erst nach mehrmaligem Nachfragen oder allein aus dem Zusammenhang. So war der erste vollständige Satz, den er von einem der beiden Männer verstand: „Mia müssma zm Votta auf’n Hof zruck!“

Um das Gespräch mit den wortkargen, offensichtlichen Alt-Tirolern in Gang zu bringen, befragte Ludwig sie nach ihrer Herkunft: "Von welchem Hof seit’s ihr denn no her?"Die Höfe, die sie ihm jedoch nannten, gab es schon lange nicht mehr oder sie hießen heute völlig anders. Von einem Grubahof oder Gruberhof und Krenzhof hatte Ludwig noch nie auch nur irgendetwas gehört.

Zur Erleichterung der holprigen Kommunikation stellte Ludwig am PC rasch einige Seiten mit ein paar zentralen Begriffen zusammen, die er anschließend mit passenden Bildern aus dem Internet ergänzte. Mit den ausgedruckten Seiten ging er danach wieder nach unten und erklärte ihnen die einzelnen Dinge.

Auf ihr Alter angesprochen erzählten sie, dass der ältere Toni heiße und 24 Jahre alt, der jüngere der Alois sei und erst 22 Jahre alt sei, womit Ludwigs Schätzung, die er nach dem ersten Eindruck der frisch Eingekleideten bereits nach unten korrigiert hatte, nochmals um fast zehn Jahre senken musste.

Vielleicht waren für ihr reiferes Aussehen die zahlreichen Pigmentstörungen verantwortlich, die ihre Haut aufwies, und die nach der wohltuenden ersten Wäsche nun detailreicher zum Vorschein kam. Zur Pflege ihrer strapazierten Haut hatte Margret ihnen eine sehr gut verträgliche Creme angeboten, die aus rein pflanzlichen Bestandteilen hergestellt war. Sie zeigte ihnen auch, wie sie die Creme am besten auf der Haut verteilten. Selbst bei leichteren Hautreizungen könnten sie sich gerne aus dem Tigel bedienen.

Anfangs kam ihnen das völlig übertrieben vor. Da sie, und vor allem ihre Haut die wohltuende Wirkung der Creme aber rasch deutlich spürten, nahmen sie ihr Angebot regelmäßig wahr.

Ihre Unterbringung erklärte Ludwig ihnen sehr behutsam damit, dass sie offenbar länger im Glutterferner „geschlafen“ haben mussten. Sie seien vermutlich in eine Art längeren, um nicht zu sagen wirklich sehr langen Winterschlaf gefallen gewesen. Auf ihr Geburtsdatum angesprochen, musste Ludwig letztlich doch sehr schlucken, da er nach mehrfacher Nachfrage erkannt hatte, dass es sich bei ihren Geburtsdaten nicht um die zuerst verstandenen Jahre 1949 und 1951, sondern zweifellos um die entsprechenden Jahre des 19. Jahrhunderts handeln musste. Toni war folglich 1849 und Alois 1851 geboren. „Was muss das damals für eine völlig fremde Welt gewesen sein! Doch gerade erst andersherum wurde ein Schuh daraus: Wie fremdartig muss den beiden unsere heutige Welt nur vorkommen!“ ging es Ludwig durch den Kopf.

Er überschlug, dass sie zumindest theoretisch und auch praktisch – also physisch für ihre Umwelt - geschlagene um die 165 Jahre alt sein mussten. Zugegebener Maßen sahen die Männer für dieses stolze Alter biologisch aber noch recht jung und rüstig aus.

Ludwig erkundigte sich daraufhin nach ihrem allgemeinen Gesundheitszustand. Ob ihnen denn irgendetwas fehle, ob’s irgendwo zwicken würde, oder ob sie Schmerzen irgendwelcher Art hätten?

Auf all seine Fragen bekam er jedoch stets nur ein leichtes Achselzucken, ein kurzes „mh, mh“ oder „Goat scho“ mit einem leichten Kopfschütteln einhergehend, was im Tirolerischen immer noch so viel bedeutet wie „Nein, Dankeschön, aber herzlichen Dank für die Nachfrage!“ Manchmal antworteten sie lediglich mit einem gedehnten „Mmh“ mit gleichzeitig leicht zweifelndem Blick bei schräg gehaltenem Kopf. In dieser Geste steckte die Kurzform von: „Jetzt reicht‘s aber mit der Fragerei! Du siehst doch, dass es mir gut geht, sonst hätte ich schon lang was gesagt!“

Deshalb stellte Ludwig zumindest vorerst keine weiteren Nachfragen mehr zu ihrem körperlichen Zustand. Andere Sorgen machte er sich indes um ihren seelische Verfassung, wenn sie irgendwann ihre tatsächliche Herkunft und ihren vorübergehenden längerfristigen Zwangsaufenthalt im Gletscher in vollem Umfang realisieren sollten. Ob sie das alles jemals in vollem Umfang begreifen, geschweige denn verstehen könnten, ließ sich momentan nur erahnen.

Statt solch belastenden Gedanken nachzuhängen, widmete sich Ludwig wieder dem Naheliegendsten: Ihrer antiquierten Sprache sowie ihrem reichlich mangelhaften Wissen um die, zumindest für sie, zahlreichen, völlig neuen Gegenstände, die sie nun plötzlich, selbst in einem Tiroler Hochtal im 21. Jahrhundert, zu Haufe umgaben. Im Nachhinein war Ludwig über seine, während des Abtransports von der Talstation spontan getroffene Entscheidung, dass sich die erwachten Männer auch bei ihm zuhause einleben könnten, sehr froh. Aufgrund ihres tatsächlichen Alters und ihrer doch sehr speziellen, wenn auch unfreiwilligen Überlebensmethode würden sie sonst vom massiven Medienrummel garantiert überrollt.

Auf ihre Nachfrage, warum sie nicht auf ihre eigenen Höfe gehen konnten, war Ludwig anfangs noch um eine passende Begründung verlegen. Vorerst ließ sich Ludwigs spontane Idee mit dem vermeintlichen Winterschlaf noch ein wenig weiter strapazieren: „Während eures langen Schlafs ist im Sommer des folgenden Jahres eine riesige Steinmuräne ins Tal abgegangen. Sie hatte große Teile des Dorfes unter sich begraben und leider waren dabei viele Einwohner umgekommen. Nur wer sich gerade nicht in der Nähe des Dorfes aufhielt, wurde vor der Katastrophe verschont! Wie durch ein Wunder überlebten im Dorf drei Kinder, weil sie sich in zufällig gebildete Schutzbereiche retten konnten, die sie vor dem Erdrückt werden und Ersticken bewahrten. Ein Kind etwa überlebte Dank eines umgestürzten schweren Eichenschrankes, in den es sich geflüchtet hatte.“ An solch ein, zumindest ähnliches Ereignis konnte sich Ludwig sehr vage erinnern. Vor längerer Zeit hatte er davon gelesen, konnte sich momentan beim besten Willen aber nicht mehr an den Ort und die genaueren Umstände erinnern.

Da es beim Aufwachen ihrer neuen Gäste noch ausreichend hell war, hatte Ludwig in der Wohnung vorerst kein Licht anschalten müssen. Auch sonst waren keine elektrischen Geräte in Betrieb. Abgesehen von den dezenten Rauchmeldern, die er nach dem letzten Fehlalarm jedoch endlich auf Langzeitmelder umgestellt hatte, die ohne rote Kontroll-LEDs auskamen. Die ganze Umrüstaktion musste er vor allem deshalb machen, da sich mancher schon sehr empfindliche Gast an der sporadisch zur Kontrolle blinkenden roten LED gestört hatte.

Auch der schöne straßen- und damit autofreie Ausblick auf den weiten Talboden führte glücklicherweise nicht zur Irritation der beiden Ice-Ager. Nachdem die sprachlichen Barrieren mit jeder Stunde kleiner wurden, fingen sie an zu berichten, an was sie sich überhaupt noch erinnern konnten. Es waren aber nur einzelne Fragen, derer sie sich im gegenseitigen Miteinander immer wieder versichern mussten, wie etwa: „Wie hoaßt mei Vatr nur? I woas es oafach it – i denk dro, ko oabr gao nix finda in moam Grind. Groad so als wärs weg gwischd.“ An manche Dinge konnten sich beide, an andere konnte sich nur einer der Burschen erinnern.

Als sich ihre Erinnerungen den letzten Stunden vor ihrem längerfristigen Verschwinden näherten, konnten beide Bergsteiger nur noch sehr vage vermuten, dass sie vermutlich gemeinsam am Berg unterwegs gewesen sein mussten. Daran, ob sie auf der Suche nach einem entlaufenen Vieh oder zu einem anderen Zweck unterwegs gewesen waren, konnten sie sich nicht im Geringsten erinnern. „Vielleicht woars a Stuck Viah wos moa suchn woarn – oder woas gonz oanders – I woaß oifach nix mea!“.

Glücklicherweise war die Fahrt im alten Familienkombi, geschweige denn in der turbulenten Kabinenbahn, offenbar nicht oder noch nicht vollständig in den Gehirnzellen der alten jungen Burschen gelangt.

Nur an seine Verlobte, die Griesacher Anna erinnerte sich Alois noch deutlich. Als Behelfsantwort improvisierte Ludwig, dass die Anna auch unter den Opfern des Gerölllawinenunglücks gewesen war. Das sei jedoch schon vor sehr langer Zeit passiert. Um genau zu sein, vor 134 Jahren, was aber Ludwig den frisch aufgetauten Bergsteigern taktvollerweise gegenüber vorerst noch nicht erwähnte.