Читать книгу Die Ahnenpyramide - Ilse Tielsch - Страница 6

1

ОглавлениеWir wissen nicht, woher sie gekommen sind und wann sie ins Land zogen, was sie mitbrachten an Hausrat, Geräten, Kleidung und vielleicht Sämereien, Tieren. Wahrscheinlich hatten sie, was sie besaßen, auf Wagen gepackt, einfache Bauernwagen mit eisenbeschlagenen Holzrädern, wahrscheinlich sind diese Wagen von Pferden gezogen worden, vielleicht waren sie von Stoffplanen überspannt, die sie über eiserne Reifen gebreitet hatten, die ein Dach bildeten, einen primitiven Schutz gegen den Regen und gegen die Kälte der Nächte, vielleicht lagen unter diesem Dach ihre Kinder auf einem Häufchen Stroh, saßen die Frauen vorne auf einem als Sitz quergelegten, mit Eisennägeln befestigten Brett, hielten die Zügel in den Händen, gingen die Männer neben dem Wagen her, um die Zugpferde zu entlasten.

Als man sie geworben hatte, als man sie überredete, das Land, in dem sie gelebt hatten, zu verlassen, Hab und Gut, alles, was beweglich war und was sich mitnehmen ließ, aufzuladen, mit Stricken festzubinden an Karren, als man sie dazu brachte, nach dem fernen, fremden Land Böhmen aufzubrechen, das sie nicht kannten, dessen Sprache sie nicht sprachen, was hat man ihnen damals versprochen? Reiches Bauernland, fruchtbare Erde, guten Absatz für im Handwerk gefertigte Waren, eine sorgenfreie Zukunft für ihre Kinder? Hat man Werber in ihr Land geschickt, Männer, die der überzeugenden Rede fähig waren, die die anfangs Zögernden überredeten, den Unentschlossenen Mut machten, MENSCHENFÄNGER, die von Haus zu Haus gingen, auf den Marktplätzen sprachen? Waren es einzelne, die aufbrachen, aus den Dörfern und Städten, die sich zu Trecks zusammenschlossen, oder sind miteinander verwandte, befreundete Familien aufgebrochen, halbe Dorfgemeinschaften, ganze Straßenzüge? Wir wissen es nicht.

Sie könnten aus Sachsen gekommen sein, wo heute noch Familien ihres Namens leben. Wahrscheinlich sind sie lange unterwegs gewesen auf holprigen Straßen, schlechten Wegen, auf denen die Wagenräder einsanken, wenn es regnete, die Pferde strauchelten, die Wagen kippten, nur mit viel Mühe sich wieder aufrichten ließen, durch Wälder, in denen habgieriges Gesindel lauerte, Räuber ihr Unwesen trieben, Durchreisende überfielen und um ihren geringen Besitz brachten. Sie müssen unter den letzten gewesen sein, die kamen, als das fruchtbare Bauernland schon vergeben war, als in den offenen, dem Handel freundlichen Tälern schon andere, Mutigere, Entschlossenere saßen. Für sie blieb ein Stückchen Land in einem hochgelegenen Tal, felsiges Hügelland, Grasland, Urwald, von Felskoppen umgeben, karge Erde, auf der nur dünnhalmiges Korn und Gebirgshafer gediehen, später die genügsame Kartoffel. In den Wäldern wuchsen die wilden Erdbeeren und Heidelbeeren, die Kirschen reiften erst im August und wurden nicht groß, die Beeren der Eberesche machten die Zähne stumpf und die Mundschleimhaut bis in den Hals hinein rauh, so herb schmeckten sie. Viel später Geborene sollten sich erinnern: NUR DER FLACHS GEDIEH ÜPPIG AUF DEN HÄNGEN, BLAU BLÜHEND WARF ER WELLEN IM WIND. Ob sie enttäuscht waren, ob sie an Rückkehr dachten? Sie waren als Freie gekommen, nach eigenem Willen und aus eigenem Entschluß. Sie hätten umkehren und dorthin zurückkehren können, woher sie gekommen waren. Aber kehrt man dorthin zurück, wo man alles, was man besaß, was man nicht mitnehmen konnte, verkauft, verschenkt, anderen überlassen hat, geht man dorthin zurück, wo man Abschied für immer genommen hat, zu jenen, die abgeraten, vielleicht Enttäuschung vorausgesagt haben, von denen man vielleicht verlacht und verspottet werden wird? Wagt man die beschwerliche Reise, die man unter gefährlichen Umständen unternommen, hinter sich gebracht hat, ein zweites Mal?

Sie blieben, nahmen das Land, das man ihnen zuwies, rodeten es, schlugen die Wälder, gruben die Steine aus der roten Erde aus. Immer wieder wurden die Häuser, die sie gebaut hatten, niedergebrannt, von den Hussiten, von den Schweden, von kaiserlichen Truppen, wurde gemordet, geplündert, geraubt und zerstört. Immer wieder flüchteten sie sich in die Wälder, kehrten zurück, begannen neu, bauten Hütten und Häuser wieder auf, brachten die zertrampelten, verwüsteten Felder wieder in Ordnung. Sie gaben nicht auf, blieben im Land, überlebten Hungerjahre und Katastrophen, Mißernten und Seuchen, sie zeugten unzählige Kinder, die, sofern sie überlebten, zum Teil im Ort selbst seßhaft blieben, zum Teil in die umliegenden Dörfer und Städte zogen. Manche dieser Kinder sind später wieder fortgegangen, weit weg aus Böhmen, sogar nach Amerika. Die meisten aber blieben, ließen sich in der Umgebung nieder, waren Bauern, Feldgärtner oder übten ein Handwerk aus. Ein Oberlehrer aus Wildenschwert im Bezirk Landskron stieß bei heimatkundlichen Forschungen auf den ersten eingetragenen Namen. ADAM muß um 1580 geboren worden sein. Neben dem Sterbedatum im Kirchenbuch befindet sich die Berufsbezeichnung RUSTICUS.

Einer von Adams Söhnen zeugte Georg, den wir der besseren Übersicht wegen GEORG DEN ERSTEN nennen, Georg der Erste zeugte GEORG DEN ZWEITEN, Georg der Zweite zeugte PAULUS, Paulus zeugte GOTTLIEB, Gottlieb zeugte JOHANN WENZEL DEN ERSTEN, Johann Wenzel der Erste zeugte JOHANN WENZEL DEN ZWEITEN. Johann Wenzel der Zweite zeugte zehn Kinder mit ANNA JOSEFA, einer geborenen BÜHN.

Wir besitzen eine Fotografie des Hauses, das sie erbauten und in dem sie lebten, in dem sie ihre Kinder zur Welt brachten und starben. Es ist ein gut erhaltenes Bauernhaus, über dem Steinsockel weiß gekalkt, das Obergeschoß aus Holz. Zwei Fenster auf der Seite der Eingangstür, die in einen kleinen, gemauerten Windfang mündet, drei Fenster an der Giebelseite, gegen den bescheidenen Vorgarten hin, mehrere Fenster wahrscheinlich an der auf der Fotografie nicht sichtbaren Breitseite, an die sich ein Stallgebäude (Scheunentrakt) mit breiter Einfahrt anschließt. Der hinter dem Windfang wieder in die Normallinie zurückspringende Hausteil enthielt wahrscheinlich Kammern und Stall. Das Dach in zwei Stufen abfallend, die untere flach, als Wetterschutz über die Fenster gezogen, mit Holzbalken abgestützt, die obere steiler, vielleicht später aufgesetzt, mit Holzschindeln gedeckt. Vor der offen stehenden Haustür zwei ausgetretene Steinstufen, dann ein schmaler Weg über ein aufgeschüttetes grasbewachsenes Hügelchen hinunter zur Straße. Grasumwachsen das ganze Haus, der steinerne Sockel, der aus schmalen Holzlatten gezimmerte Vorgartenzaun, Gras gegen den gewölbten Torbogen zur Einfahrt hin, nach rückwärts zur Stalltür, wo der hölzerne Karren steht. Gras auch im Vordergrund der Fotografie, in die, vom Rand her, die hölzerne Wagendeichsel ragt. Vor dem Windfang ein Kirschenbaum, mehrere kleine, ruppige Bäume mit dünnem Geäst.

Ein gutes Haus, sicher mehrere hundert Jahre alt. Ein kleines Haus, wenn man Vergleiche zieht zu den wuchtigen Vierkanthöfen anderer Gegenden, solche Vergleiche darf man nicht anstellen, sonst schrumpft es sofort, wird zur engen Behausung bescheidener Bauersleute. Ein großes Haus, wenn man die Hütten und Keuschen der Häusler in der Umgebung betrachtet, aus Holzbalken gezimmert, mit Kalk bestrichen, der Fußboden aus gestampftem Lehm, in der Kammer oft nur ein einziges Bett, in dem die Eltern mit den jüngsten Kindern schliefen, die anderen lagen auf Strohsäcken, auf der hölzernen Ofenbank, auf dem Fußboden. Die Ställe fensterlos, die Stallwände mit einer Laubschicht gegen die Kälte des Winters umgeben. Ein großes Haus, wenn man vergißt, was man an größeren Häusern gekannt hat, wenn man die Armut und Kargheit der Felder bedenkt.

Ich setze die Brille auf, meine Augen sind nicht mehr jung genug, um die Gräser, die Unkrautpflanzen, die Blätter der Bäume zu unterscheiden. Die kleinen, ruppigen Bäumchen vor den Vorgartenfenstern, denke ich, könnten magere Apfelbäumchen sein. Ich will es genau wissen, noch genauer, um noch besser zu sehen, halte ich eine Lupe vor mein rechtes Augenglas, gehe nahe an die Fotografie heran, kneife das linke Auge zu. Etwas Seltsames geschieht. Das Bild wird plastisch, dreidimensional, die Kanten der Mauern treten hervor, die Fensterflügel mit den kleinen gläsernen Scheiben stehen von der Hauswand ab, ich sehe die Zwischenräume in den Holzschindeln des Daches, die Spalten unter den Steinen der Stufen, der hölzerne Karren steht da, als könnte ich ihn greifen, die Wagendeichsel ist rund und glatt. Ich erkenne, daß die schmale Tür hinter dem Windfang aus weiß gekalkten Holzbrettern gemacht ist, daß von unten her ein feuchter dunkler Streifen in die weiße Farbe hochkriecht, auch die aus Steinen gefügte Rampe vor der Tür ist dunkel und feucht, die Nässe steigt aus dem Stallmist hoch, der unterhalb der steinernen Rampe gelagert ist. Ich sehe die Schattenstellen auf den Blättern der Bäume, sehe, daß die Blätter sich alle nach einer Seite hinneigen, biegen, also haben sie sich, als die Fotografie gemacht worden ist, leicht im Wind bewegt. Ich halte die Lupe vor mein rechtes Augenglas, neige mich noch näher zu dem Bild hinunter, das vor mir auf dem Tisch meines Wohnzimmers liegt, da streift mich ein Windhauch, ich fühle ihn auf der Haut. Ich stehe auf der schmalen Dorfstraße, die Sonne scheint, die Blätter der Bäume bewegen sich, ich höre sie rauschen, die nach außen geöffneten Flügel eines der Fenster klappern, die kleinen, ruppigen Bäume werfen dünne Schatten, die Schatten bewegen sich. Ich rieche Gras, rieche Erde und Staub, fühle Sonne und Wind auf der Haut. Nein, Stimmen höre ich nicht, nicht die Stimmen von Erwachsenen, auch keine Kinderstimmen. Aber ein Flügel der Haustür steht offen, ich sehe durch den Spalt in den schattigen Hausflur hinein.

Gottlieb zeugte Johann Wenzel den Ersten, Johann Wenzel der Erste zeugte Johann Wenzel den Zweiten, Johann Wenzel der Zweite zeugte IGNAZ DEN ERSTEN, Ignaz der Erste zeugte IGNAZ DEN ZWEITEN. Ignaz der Zweite war der letzte der Familie, der den Hof übernahm. Wenige Jahre nach seiner Hochzeit mit einem sehr schönen Mädchen kam ein Sohn zur Welt, der nicht der Sohn Ignaz’ des Zweiten war. Als Ignaz der Zweite dahinterkam, daß seine sehr schöne Frau es mit einem anderen getrieben hatte, nahm er einen Strick, ging auf den Dachboden seiner Scheune und erhängte sich. Als er starb, war er dreiunddreißig Jahre alt, sein Vater, Ignaz der Erste, überlebte ihn um wenige Jahre.

Ich halte die Lupe vor mein rechtes Augenglas, kneife das linke Auge zu, betrachte die Fotografie des Hauses, in dem sie gelebt haben. Ich stehe auf der staubigen Straße, das Haus ist von der Sonne beschienen, ich höre die Blätter des Kirschbaumes im Wind rauschen, höre die Fensterflügel klappern, ein Geräusch, das ich seit meiner Kindheit nicht mehr gehört habe, weil es nach außen zu öffnende Fenster kaum noch gibt, ich rieche Grasgeruch, Unkrautgeruch, in den sich Stallgeruch mischt, ich sehe durch den offenen Türspalt in den Hausflur hinein. Obwohl auf der Fotografie keine Eberesche zu sehen ist, habe ich den Geschmack von Ebereschenkompott im Mund.

Ich, Anna F., möchte wissen, wie sie gelebt haben. Ich bin durch mein rechtes Augenglas und die davorgehaltene Lupe in eine Landschaft eingetreten, in der ich nie vorher gewesen bin, habe aber das deutliche Gefühl der Vertrautheit, des Wiedererkennens. Ich weiß, daß ich, würde ich nach der Wagendeichsel greifen, diese glatt und rund in meiner Hand fühlen würde, in Jahrzehnten glattgeriebenes Holz, wieder und wieder umspannt vielleicht schon von den Händen Johann Wenzels des Zweiten, der das Haus, vor dem ich stehe, vielleicht neu mit Kalk bestrichen, vielleicht um ein Nebengebäude erweitert, im ganzen aber von seinen Eltern übernommen hat, umspannt von den Händen seiner Söhne, die ihm halfen, das Heu einzufahren, das dünnhalmige Korn mit den zu kleinen Ähren, den mit den Händen gerauften und sorgfältig in Büscheln getrockneten Flachs. Es hilft nichts, daß ich mir sage, daß Wagendeichseln nicht jahrhundertelang halten, daß sie in Regen und Sonnenhitze verwittern, Sprünge bekommen, ausgewechselt, durch neue ersetzt werden müssen. Der Kirschbaum auf dem Hügelchen kann auch höchstens zwanzig Jahre alt gewesen sein, als Johann Wenzels des Zweiten Urenkel Adalbert nach Böhmen reiste, um das Haus seiner Vorfahren zu fotografieren. Das allerdings ist nun auch schon ein halbes Jahrhundert her.

Im April 1827 wurde das letzte Kind Johann Wenzels des Zweiten und seiner Frau Anna Josefa geboren, Paten waren die Tante des Kindes, die Feldgärtnerin Marianne Koblischke, und der Müller Wenzel Jeschek, dies geht aus den Kirchenbüchern hervor, aus denen der Oberlehrer aus Wildenschwert seine Daten geschrieben hat. Ich versuche mir vorzustellen, wie sie am Tag, an dem das Kind getauft werden soll, aus der auf dem Bild offenstehenden Haustür treten, über das grasbewachsene Hügelchen hinunter, über die Straße zur Kirche gehen, gefolgt von den Kindern, die noch im Hause leben, dem zehnjährigen Vinzenz, dem siebenjährigen Benedikt, dem fünfjährigen Josef, auch die sechzehnjährige Josefa wird dabeigewesen sein, hat vielleicht den vierjährigen Ignaz an der Hand geführt. Albert, vierzehnjährig, wird um diese Zeit schon in Schildberg mitgeholfen haben, die Küpe für den Blaudruck zu bereiten, wird Stoffballen geschleppt, Druckformen in die Regale zurückgestellt, der Frau seines Meisters Töpfe und Fußboden geschrubbt, sonstige, Lehrlingen früherer Zeiten gerne übertragene Arbeiten verrichtet haben, Franz, der Älteste, zweiundzwanzig Jahre alt, knetete Lebkuchenteig in Liebau und versah Lebkuchenherzen mit der damals sicherlich schon beliebten Zuckerglasur. Ob Johann, achtzehnjährig, ob sein zu diesem Zeitpunkt zwanzigjähriger Bruder Johann Nepomuk noch im Land gewesen sind, ob sie schon auf der Reise nach Amerika waren, ist nicht bekannt.

Dreiundzwanzig Jahre alt ist Anna Josefa, geborene Bühn, gewesen, als sie ihr erstes Kind gebar, Franz kam fünf Monate nach ihrer Hochzeit zur Welt. Jetzt, als sie ihr Letztgeborenes, ein Mädchen, das Anna heißen wird, durch diese Tür trägt, deren rechter, halb geschlossener Flügel durch geschnitzte Hölzer in drei gleich große Felder unterteilt ist, ist sie fünfundvierzig und wird keine Kinder mehr gebären. Ich versuche sie mir vorzustellen, wie sie, nicht mehr jung, in der Kirche steht, neben der Patin, die das Kind über das Taufbecken hält, der Pfarrer gießt aus einem Krüglein geweihtes Wasser über den kleinen, flaumigen Schädel des Täuflings, die Kinder sehen neugierig zu, der heilige Laurentius blickt milde vom Altarbild herab, Johann Wenzel steht ein wenig hilflos dabei, er hat nun durch Arbeit und Fleiß und mit Gottes Hilfe ein weiteres Familienmitglied zu versorgen, eine Tochter zu verheiraten, er ist, als das Kind getauft wird, beinahe fünfzig Jahre alt.

Ich stelle mir die kleine Menschengruppe vor, die da in der Kirche steht, ich sehe sie etwas später in der Stube ihres Hauses um den Tisch sitzen, Anna Josefa stellt eine Schüssel mit Krautkuchen auf den Tisch, die sie am Tag vorher gebacken hat, Hefekuchen, mit fein geschnittenem, geröstetem Weißkraut gefüllt, ich weiß, wie sie schmecken, ich weiß, wie sie duften, das Rezept der Krautkuchen ist durch direkte Erbfolge auf mich gekommen, der Geschmack des gesüßten Krautes im Hefeteig überrascht mich nicht.

Ich sitze beim Tisch, esse Krautkuchen und sehe sie der Reihe nach an, die beiden Paten und das Paar, Anna Josefa und Johann Wenzel den Zweiten, beide nicht mehr jung, ihre Krautkuchen essenden Kinder, ich sehe die junge Josefa an, die einen Illichmann heiraten und nach Schildberg ziehen wird, Vinzenz, der in Ziadlowitz Bier brauen wird, ich weiß, daß der eben fünfjährige Josef in dem Dorf Schmole Blaudruck erzeugen, mit seinen gefärbten Leinen- und Stoffballen zu den Jahrmärkten fahren wird. Und während Anna Josefa, geborene Bühn, aufsteht und die greinende, eben getaufte Anna, die den Bäckermeister Langhammer heiraten und mit ihm in die nahe Stadt Landskron ziehen wird, aus der Wiege nimmt, um ihr die Brust zu geben, wandert mein Blick zu dem kleinen, ahnungslos Krautkuchen kauenden Ignaz hin. Ich sehe ihn als erwachsenen Mann hier in der gleichen Stube, am gleichen Tisch, auf dem gleichen Platz, sehe neben ihm seine Frau, die den neugeborenen, eben getauften Ignaz den Zweiten im Arm hält, sehe Ignaz den Zweiten in rasender Eile den Windeln entwachsen, ich sehe ihn, zusammen mit seinen Geschwistern, bei der Arbeit im Heu oder im Flachsfeld, mit der Heugabel die Zeilen wendend, das trockene Heu zu Schobern schichtend, von denen es der Vater und die Mutter aufnehmen und auf den Heuwagen laden, dessen Deichsel in den Rand der Fotografie hineinragt. Die Mutter steht oben auf dem Wagen, schichtet das Heu, achtet darauf, daß der Wagen gleichmäßig beladen ist, Ignaz der Erste bindet den hölzernen Wiesbaum fest, der die Fuhre hält, fährt den Wagen zur Scheune. Auf dem Scheunenboden verteilen die Kinder das Heu, treten es fest, stopfen es in die Ecken und Winkel, auch der kleine Ignaz der Zweite ist dabei, weiß nicht, daß er eines Tages, wenn er erwachsen sein wird, aus Kummer mit einem Strick in der Hand auf diesen Heuboden klettern wird, daß später keiner seines Namens mehr auf diesem Hof leben, Heu und Flachs einfahren, Heu auf diesen Heuboden bringen wird. Er ist ahnungslos, spielt, wie andere Kinder spielen, er weiß nicht, daß er sich Jahre später an einem Dachbalken erhängen wird, weil es ihm unmöglich erscheinen wird, die Untreue seiner schönen, LEIDER LEICHTFERTIGEN Frau zu ertragen.

Ich, die viel später Geborene, weiß es. Ich sitze vor meinem Schreibtisch, halte die Lupe vor mein rechtes Augenglas, kneife das linke Auge zu, versuche mir vorzustellen, wie sie um den Tisch sitzen, Ignaz der Erste, alt geworden, sein Sohn Ignaz der Zweite und dessen schöne, leider leichtfertige Frau. In der Wiege greint Otto, den Ignaz der Zweite noch für seinen eigenen Sohn hält, Ignaz der Zweite schaukelt die Wiege mit dem Fuß, während er die Knoblauchsuppe löffelt, blickt hin und wieder liebevoll nach dem greinenden Otto hin, blickt seine schöne junge Frau an, wünscht sich weitere Kinder von ihr.

(Auch das Rezept der Knoblauchsuppe ist, von der Frau Ignaz’ des Ersten aufgeschrieben, in meine Hände gekommen: EIN HÄUPERL KNOBLAUCH IN SALZ ZERRIEBEN, IN FETT EIN WENIG ANGERÖSTET, MIT DER ENTSPRECHENDEN MENGE HEISSEN WASSERS ÜBERGOSSEN, GESALZEN, BROTSTÜCKE HINEINGESCHNITTEN. DAZU KARTOFFELN IN DER SCHALE.)

Wer von den im Dorf Lebenden, wer von den Nachbarn oder Verwandten, wer von den Jescheks, Koblischkes, von den Kröglers hat von dem Geheimnis gewußt, hat die sehr schöne Frau Ignaz’ des Zweiten mit jenem anderen im Wald, im Heu, im Flachsfeld, in der Scheune ertappt? Wer ist ihr nachgegangen, wenn sie, um Beeren zu pflücken, Schwämme zu suchen, vor Sonnenaufgang in die Wälder gegangen ist? Wer hat ihr nachspioniert, wenn sie, um jenen anderen heimlich zu treffen, ihr Haus verlassen hat, wer hat, hinter üppig blühenden Fuchsienstöcken, Petunien, Pelargonien, hinter gestärkten Vorhängen aus dem Fenster geblickt, wenn sie vorbeigegangen ist, hat kurz nach ihr ebenfalls das Haus verlassen, ist ihr nachgeschlichen? Wer hat, lange nachdem das Kind Otto geboren war, Ignaz dem Zweiten verraten, was er gesehen, erlauscht, ausgekundschaftet, spioniert oder von anderen gehört, diesen anderen, weil redlich, gottesfürchtig und nicht leichtfertig, geglaubt hat? Wer hat es Ignaz dem Zweiten ins Ohr geraunt, zugeflüstert, versteckt angedeutet, mit vorsichtig gesetzten Worten, wer hat es ihm zugerufen, offen ins Gesicht gesagt? Wer hat es mit Ignaz dem Zweiten so gut gemeint, daß er ihm die Wahrheit unbedingt mitteilen mußte, die Wahrheit über das Kind seiner so schönen, leider so leichtfertigen Frau? Wer hat im Zusammenhang mit der Affäre den Namen des Flachsbrechers gedacht, geflüstert, vor sich hingesagt, ausgesprochen, wer hat den Namen weitergegeben? Wer hat, kurze Zeit nach Ignaz’ des Zweiten furchtbarem Tod, FEUER an die Flachsbrecherei gelegt?

Es steht nicht in den Taufbüchern, Sterbe- und Hochzeitsbüchern, aus denen der Oberlehrer aus Wildenschwert seine Daten geschrieben hat, und es hat ihn wahrscheinlich auch gar nicht interessiert. Ich, Krautkuchen essend und den kleinen Ignaz den Ersten im Kreise seiner noch ahnungslosen Familie betrachtend, weiß um die Tragödie des letzten Hoferben seines Namens, ich sehe ihn vor mir, obwohl wir von ihm keine Fotografie besitzen, sehe ihn vielleicht deshalb umso deutlicher, seinen Schmerz, seine Verzweiflung, sehe ihn in den Wäldern umherirren, zwischen den Hügeln, den felsigen Koppen, zwischen den zum Trocknen aufgereihten Flachsbündeln auf den Feldern, ich sehe ihn in jener Nacht die hölzernen Stufen hinauf auf den Scheunenboden klettern, den Strick zur Schlinge legen, an einem der Balken befestigen, ich sehe ihm zu, wie er das Gräßliche tut, das er vor nun schon mehr als achtzig Jahren getan hat, sehe ihn sterbend hängen. Ich sehe am nächsten Morgen die verzweifelte, vor Schrecken und Reue schreiende Frau, den gebrochenen Ignaz den Ersten, die mitleidigen, hämischen, verschreckten, lüsternen Blicke der Dorfbewohner, das abweisende Gesicht des Pfarrers, der dem Selbstmörder kein kirchliches Begräbnis geben will, keinen Segen am Grab, kein Glockengeläut, ich sehe, wie sie ihn einscharren, an der Friedhofsmauer, ohne Blumen, ohne Weihrauch, ohne priesterlichen Trost.

Ich sehe die Flammen aus dem Dach der Flachsbrecherei schlagen. Daß das Feuer gelegt worden ist, steht fest, denn das Gebäude brannte an mehreren Stellen zugleich. Obwohl bald nachdem der Brand bemerkt worden war, die Kirchenglocken WIE RASEND zu läuten begannen, obwohl die Feuerspritze aus dem Depot gezogen wurde, so rasch dies möglich war, Männer, Frauen und Kinder mit Eimern und Kannen Wasser schleppten, das Wasser in den hölzernen Kasten gossen, obwohl die Hebel der Pumpe VON ZWEI REIHEN KRÄFTIGER ARME betätigt wurden, der Wasserstrahl kräftig hervorschoß, konnte das Feuer nicht eingedämmt werden. Ein rasender Südoststurm soll die brennenden Flachsbündel aus den Lagern der Flachsbrecherei bis auf die Gipfel der umliegenden Koppen getragen haben. Die Flachsbrecherei brannte bis auf die Grundmauern ab. Obwohl für beinahe alle Dorfbewohner feststand, daß der Brand gelegt worden sei, konnte niemand der Tat überführt werden. Bringe ich, die viel später Geborene, das Abbrennen zu Unrecht mit dem Unglück in Verbindung, das Ignaz dem Zweiten angeblich durch jenen Flachsbrecher widerfuhr? Ist jener Flachsbrecher wirklich der Vater des Kindes gewesen, das Ignaz der Zweite anfangs für seinen Sohn gehalten hat? Wir werden es nie erfahren.

Otto jedenfalls blieb im Ersten Weltkrieg in Rußland vermißt. Seine Mutter heiratete ein zweites Mal, gebar jedoch keine Kinder mehr. Nach ihrem weiteren Schicksal wurde, da sie nicht blutsverwandt war, nicht geforscht. Ob sie und ihr Mann noch vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges vor der näherrückenden Front als alte Leute das Land verließen, Hausrat, Geräte und Kleidung auf einen Wagen gepackt, ob dieser Wagen von einer Stoffplane überspannt war, die sie über eiserne Reifen gezogen hatten, die ein Dach bildete, einen primitiven Schutz gegen den Regen und gegen die Kälte der Nächte, ob die Frau vorne im Wagen saß, auf einem als Sitz quergelegten Brett, der Mann neben dem Wagen herging, um die Zugpferde zu entlasten, ob sie über das Ende des Krieges hinaus geblieben sind, dann, weil sie Deutsche waren, das Land Böhmen verlassen mußten, einen Rucksack auf dem Rücken, ein Bündel mit dem Nötigsten in der Hand, WOHIN sie gegangen sind, wo sie schließlich bleiben durften, was sie erlitten haben und wie lange sie noch lebten, ist nicht bekannt.

Mein Schreibtisch hat eine Platte aus hellbraunem Holz, er steht in der Ecke eines Zimmers, dessen Fenster nach Süden gerichtet sind. Die Fotografie des Hauses, das wahrscheinlich schon Adam, der erste unseres Namens, von dem wir wissen, erbaut hat, das von seinen Kindern und von den Kindern dieser Kinder nur erweitert worden ist, hebt sich, schwarzweiß schattiert, von der hellbraunen Holzfläche ab.

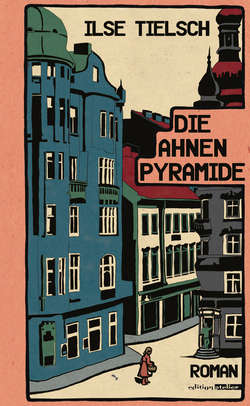

Das Haus, durch dessen nach Süden gerichtete Fenster ich einen kleinen Garten mit Blumen, Bäumen und Sträuchern sehe, liegt am äußersten Nordrand Wiens. Wien, die Stadt mit der großen Vergangenheit, einst Mittelpunkt eines riesigen Reiches, Residenzstadt, Kaiserstadt, heute zu groß für den Rest, der geblieben ist, für das kleine neutrale Land, dessen Hauptstadt sie ist. Wenn ich groß bin, sagte das Kind Anni, will ich nach Wien.

Als wir jung waren, sagt der Vater, Urenkel Johann Wenzels des Zweiten, wollten wir alle nach Wien.

Wir sind also da, wohin wir immer schon wollten.

Das Haus, in dem mein Schreibtisch steht, durch dessen Fenster ich in den Garten sehe, gehört Bernhard und mir. Nach unserem Tod wird es vielleicht eines unserer Kinder bewohnen. Bevor wir es bezogen, lebten wir in einer kleinen Wohnung mit winzigen Zimmern. Die ersten Möbel für diese Wohnung schenkte uns die Hilfsgemeinschaft SOS: zwei flache, geschnitzte Schränke, einen ovalen Tisch mit geschnitztem Fuß und einer Platte aus poliertem Nußholz, einen Schreibtisch, einige Stühle. Wir holten die Möbel in einem Handwagen ab, Bernhard zog den Handwagen durch die ganze Stadt, ich schob rückwärts an und achtete darauf, daß nichts verrutschte und nichts vom Wagen herunterfiel.

Vorher besaßen wir ein Ausziehbett im Wohnzimmer von Bernhards Eltern.

Vorher lebten Anni und ihre Eltern in einer Küche mit einem Steinfußboden.

Vorher bewohnten sie einen schlauchartigen Raum im ersten Wiener Gemeindebezirk, gleich hinter dem Stephansdom. Anni gab sich Mühe, ihre von Wanzen zerbissenen und vom Kratzen rot geschwollenen Arme und Beine vor den Augen der Mitschülerinnen zu verbergen. Vorher bewohnte Anni der Reihe nach zuerst die Toilette eines mit Menschen vollgestopften Eisenbahnwaggons, dann ein Gebüsch an einem Bahndamm, der von Tieffliegern beschossen wurde, dann eine Kammer in einem oberösterreichischen Bauernhaus, dann ein Bett in einem Haus auf dem Froschberg in Linz an der Donau. Das Bett war frei geworden, weil man das Oberhaupt der in Linz ansässigen Familie in ein Lager für politische Gefangene abgeholt hatte.

Annis Eltern bewohnten ungefähr zur selben Zeit der Reihe nach zuerst einen Gemüse- und Obstkeller, dann ein Badezimmer, dann eine Scheune, dann einen kleinen Raum in einem niederösterreichischen Bauernhaus.

Bevor Annis Eltern das Badezimmer bezogen, bewohnten sie mit mehreren Verwandten und Bekannten den erwähnten Gemüse- und Obstkeller. Über ihren Köpfen heulten von der einen Seite her die Stalinorgeln, von der anderen donnerten die letzten Schüsse der deutschen Artillerie. In den umliegenden Obst- und Gemüsegärten detonierten kleinere und größere, jedenfalls die allerletzten der aus Flugzeugen abgeworfenen Bomben des Zweiten Weltkriegs. Aus einem der benachbarten Höfe drangen die furchtbaren Schreie einer Frau, der eine Granate beide Beine weggerissen hatte, in jenen Obst- und Gemüsekeller, in dem Annis Eltern saßen. Die Frau wurde noch während des Beschusses von Sanitätern abgeholt und soll trotz ihrer schweren Verletzungen nur langsam gestorben sein.

Bevor die Eltern den Gemüse- und Obstkeller bezogen, lebten sie zusammen mit Anni in einer normalen, geräumigen Wohnung in der südmährischen Kleinstadt B. Anni verließ die Stadt wenige Tage, bevor die Front B. erreicht hatte. Ihre Eltern, Heinrich, der Urenkel Johann Wenzels des Zweiten, und seine Frau Valerie, mußten, wie beinahe alle Deutschen, das Land nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges verlassen.

Wie bin ich auf diese Gedanken gekommen? Wieso liegt die Fotografie des Hauses, in dem vielleicht schon Adam, der erste unseres Namens, gelebt hat, auf meinem Schreibtisch, wie ist sie dorthin gekommen?

Ich ziehe die mittlere, große Lade meines Schreibtisches auf, nehme einen Fragebogen heraus, der darin liegt, den mir die Post ins Haus gebracht hat, den ich gelesen und weggelegt, wieder hervorgeholt, wieder gelesen habe, den ich ausfüllen und abschicken soll, den ich aber immer noch nicht ausgefüllt und abgeschickt habe, über den ich mir die verschiedensten Gedanken gemacht habe.

Ich lege den Fragebogen auf die Schreibtischplatte, schiebe die Fotografie des Hauses, in dem Johann Wenzel der Zweite mit seinen Kindern gelebt hat, das sein Sohn Ignaz der Erste von ihm übernommen, in dem sein Enkel Ignaz der Zweite sich aus Kummer das Leben genommen hat, zur Seite, lese noch einmal den Satz, den man als den wichtigsten Satz einer Umfrage rot unterstrichen hat.

Ich fülle nur ungern Fragebogen aus. Obwohl ich die Notwendigkeit der Beantwortung gewisser, mir in Ämtern und bei Behörden, in Kanzleien und Büros, in Versicherungsanstalten und Sparkassenfilialen, bei den verschiedensten Dienststellen und Schaltern immer wieder gestellten Grundfragen natürlich verstehe, schreibe ich doch jedesmal nur widerstrebend hin, wie ich heiße, wo ich jetzt wohne, wo ich vorher gewohnt habe, wo ich in der nächsten Zeit wohnen werde, warum und wieso. Ich hieß früher, heiße jetzt, war vorübergehend, habe besucht, habe absolviert, habe beendet oder nicht beendet, war bei, war nicht bei, habe die Absicht, habe sie nicht, bin geimpft gegen, bin nicht geimpft, habe erlernt oder nicht erlernt, habe geboren, hatte als Kind die Masern, Scharlach und Keuchhusten hatte ich nicht. Ich erkläre, versichere, verspreche, bezeuge, ich schwöre niemals, werde jedoch dazu gezwungen, an Eides Statt zu erklären, nach bestem Wissen und mit dem besten Gewissen. Eine Stadt zählt ihre Bewohner, ein Land gibt die Zahl seiner Einwohner an, ein Wahlkreis ermittelt die Zahl der zur Wahl Berechtigten, ich werde erfaßt, ich werde mitgezählt, ich bin ein winziger, vielleicht wichtiger Bestandteil einer größeren oder kleineren Zahl. Das alles verstehe ich, sehe es ein, wehre mich nicht dagegen. Ich habe das Lesen und Schreiben erlernt, bin in der Lage, den Kugelschreiber oder Bleistift zu halten, Fragen zu beantworten, also lebe ich noch.

SCHREIBEN SIE IN HÖCHSTENS DREISSIG ZEILEN AUF, WAS IHNEN DER BEGRIFF HEIMAT HEUTE BEDEUTET.

Ich soll diese Frage beantworten, ich soll meine Antwort in höchstens dreißig Zeilen hinschreiben, knapp formulieren, ich soll, wenn mir nicht gleich eine Antwort einfällt, über eine Antwort nachdenken. Drei Monate habe ich Zeit.

Nicht nur ich habe diesen Fragebogen bekommen. Fragebogen werden zu Hunderttausenden gedruckt. Vielleicht haben diesen Fragebogen Hunderttausende bekommen. Hunderttausende sollen in dreißig Zeilen aufschreiben, was sie über den Begriff HEIMAT zu sagen wissen.

Hunderttausende sollen ihr Gewissen erforschen, sollen nach bestem Wissen und Gewissen erklären, glaubwürdig formulieren, zusammenfassend feststellen. Hunderttausendmal dreißig Zeilen sollen gesammelt, sortiert, wahrscheinlich in einem Computer gespeichert werden. Tasten werden gedrückt werden, Lampen werden aufleuchten, der Computer wird das Ergebnis auswerfen: HEIMAT IST …

Das Ergebnis wird publiziert werden, es wird in Nachschlagewerken neben das Wort HEIMAT gesetzt werden, es wird genützt und benützt werden. Es wird als Ergebnis gewertet werden.

Bis auf weiteres, bis zur nächsten Aussendung von mehreren hunderttausend Fragebogen, bis zur nächsten Umfrage also, wird angeblich geklärt sein, WAS HEIMAT IST.

Ich will nicht zusammenfassen, ich will nicht beantworten, ich will nicht in den Computer gespeichert werden, ich will nicht benützt werden. Ich lege den Fragebogen in die Lade zurück, ich schiebe die Lade wieder zu.