Читать книгу Die Ahnenpyramide - Ilse Tielsch - Страница 8

3

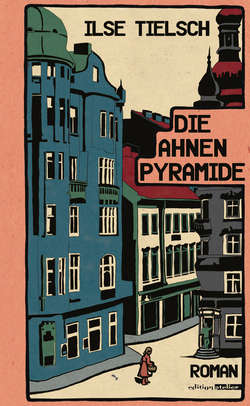

ОглавлениеFast hundertzwanzig Jahre alt ist die oval zugeschnittene, schon stark verblichene Fotografie, aus der mir Johann Wenzels des Zweiten siebentes Kind, Josef, der Färbermeister, mit melancholischem Gesichtsausdruck entgegenblickt. Mit stark abfallenden Schultern, modischem Halstuch, abstehenden Ohren und Backenbart steht er hinter seiner zu einem verschüchterten Häuflein zusammengedrängten Familie. Er trägt eine Weste aus bedrucktem Samt, die Kanten der Weste sind mit Seide eingefaßt. Die Uhrkette liegt, gut sichtbar, halbkreisförmig über dem mageren Leib. Einer der merkwürdig langen Arme hängt seitlich unbeholfen herab, einer ist abgewinkelt, die Hand liegt schwer auf der Schulter seiner ältesten Tochter Anna, die, unter dem Gewicht dieser väterlichen Hand seltsam verkrampft, nach vorne geneigt dasteht. Halblinks hinter der Tochter die in dunklen, gefältelten Taft gekleidete, verschreckt ins Objektiv blickende Mutter, die großen Hände ungeschickt im Schoß haltend, sichtlich eingeengt durch ein wahrscheinlich ungewohntes Mieder, halbrechts hinter der Mutter die jüngere Tochter Cäcilie, in (wahrscheinlich blau bedrucktem) geblumtem Kleid, rundköpfig, ein Samtband um den Hals. Im Vordergrund, eng an die Mutter gedrängt, je ein Knabe, der etwa achtjährige Johann und der fünfjährige Adalbert, beide rundköpfig, beide je einen großen runden Hut mit aufgebogener Krempe in der Hand. Alle vier Kinder haben die abstehenden Ohren des Vaters geerbt.

Im Hintergrund ist ein Marmorkamin zu sehen, auf dessen Sims Porzellanfiguren zwanglos verteilt sind, die Wand hinter dem Kamin ist mit Stuck verziert, der Stuck deutet Wohlstand an, ein Vorhang hängt mit schweren Falten von rechts in die Fotografie.

Kamin, Stuckzierat, Porzellan und Vorhang sind kunstvoll auf Pappe gemalt.

Josef, das Bauernkind aus den böhmischen Wäldern, aus dem IN DEN WÄLDERN FAST VERLORENEN DORF, hat es zum selbständigen Färbermeister gebracht, ein sozialer Aufstieg, der Beachtung verdient.

Ich stelle mir Josef vor, einen kleinen, mageren Bengel mit abstehenden Ohren und melancholischem Blick, wie ihn Johann Wenzel, der Vater, nach Schildberg ins Haus seines Lehrherrn bringt.

Schon daheim hat er tüchtig mithelfen müssen, man rechnete mit der Arbeitskraft der Kinder in jener Zeit, Bauernjungen hatten im Flachsfeld, im Heu, bei der Kartoffel- oder Getreideernte frühzeitig zuzupacken, die Kinder der Weber hatten die aus Holunderholz gefertigten Spulen für das Garn herzustellen, auch sonst kräftig mitzuhelfen. Aber auch Lehrlinge hatten nicht viel zu lachen. Der kleine Josef wird, wie die meisten seiner Altersgenossen, die ein Handwerk erlernen wollten, ein hin- und hergehetzter, zu Botengängen und niedrigen Arbeiten mißbrauchter, auf jeden Fall ein bedauernswerter, wahrscheinlich spindeldürrer, niemals ganz sattgefütterter Junge gewesen sein, der die Fußböden der Meisterin schrubbte, die Wege und das Haus kehrte, die Kinder beaufsichtigte, der Töpfe und Pfannen zu reinigen, blank zu reiben hatte, der schwere Lasten schleppte. Er mußte die großen, in der Färberei verwendeten Holzgefäße säubern, die schweren Leinen- und Stoffballen tragen, auf hohen Leitern balancierend Gefärbtes auf Stangen hängen, von diesen wieder herunterholen, er war seinem Meister und dessen Frau, überhaupt sämtlichen Mitgliedern der Familie des Meisters, auf Gedeih und Verderb ausgeliefert.

In einem Jahrzehnte später im »Mährischen Gewerbeblatt« abgedruckten Aufsatz zum Lehrlingsproblem findet sich die Bemerkung: DIE ERZIEHUNG DER LEHRLINGE RUHT EINZIG UND ALLEIN IN DER HAND DES MEISTERS. Daß diese Erziehung gelegentliche Püffe, Schläge, Ohrfeigen mit einschloß, wenn nicht vom Meister und seiner Frau, dann doch von den Gesellen, ist mit Sicherheit anzunehmen. Der Lehrling war der Kleinste, der Jüngste, er nahm die unterste Stufe der sozialen Rangordnung im Hause des Lehrherrn ein, er hatte nebenbei noch das Kunststück fertigzubringen, das Handwerk seines Meisters tatsächlich zu erlernen, was er schließlich durch eine Gesellenarbeit zu beweisen hatte.

Josef hat diese harte Zeit überstanden, er hat sein Gesellenstück fertiggebracht, er ist auf Wanderschaft gegangen, hat hier oder dort bei einem Meister Arbeit gefunden, hat diesen Meistern das eine oder andere Geheimnis bei der Bereitung der Farbmischungen abgeguckt, seine Kenntnisse erweitert, schließlich sein Meisterstück, vielleicht einen besonders kompliziert bedruckten Leinenballen, geliefert, nach einem Ort gesucht, an dem noch kein Färbermeister sich niedergelassen hatte, diesen Ort gefunden. Sein Wanderbuch ist bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs im Besitz seines Enkels gewesen, es ist, zusammen mit vielen anderen Dokumenten, Briefen und Papieren, in den ersten Tagen nach dem Ende des Krieges verlorengegangen.

Den Ort, in welchem Josef sich niederließ, kann ich im DEUTSCH-TSCHECHOSLOWAKISCHEN ORTSVERZEICHNIS (ETWA 2500 ORTE MIT DEN EHEMALS DEUTSCHEN UND NUNMEHR TSCHECHOSLOWAKISCHEN BENENNUNGEN, UNENTBEHRLICH FÜR DEN BAHN- UND POSTVERKEHR, VERLEGT IN WIEN 1946) nicht finden. Der Vater, Josefs Enkel, Johann Wenzels des Zweiten Urenkel, gibt die geographische Lage des Ortes mit ETWA 20 KM SÜDLICH VON MÄHRISCH-SCHÖNBERG, DAS HEUTE NUR NOCH ŠUMPERK HEISST, an. Nördlich des Ortes lag Lesche, östlich lag Janoslavice, südlich lag Lukavetz, westlich lag Unter-Heinzendorf. Somit scheint die Lage des Dorfes SCHMOLE eindeutig festgestellt.

Mein Vater, Adalberts Sohn, Josefs Enkel, Johann Wenzels des Zweiten Urenkel, hat mir dreißig Fotografien des Dorfes gebracht, in dem Josef sein Färberhandwerk betrieben hat. Er hat das Dorf, in dem sein Großvater geboren wurde, gekannt, er hat, über die Dorfstraße gehend, DAS KLAPPERN DER WEBSTÜHLE IN DEN HÄUSERN gehört.

Erzähle mir bitte, was du noch weißt, sage ich, und er nimmt einen Stift und ein Stück Papier und zeichnet einen halbkreisförmigen Bogen vom linken äußeren zum rechten äußeren Rand des Blattes.

DAS IST DIE MARCH, sagt er, hier oben liegt Hohenstadt, hier unten Lukavetz oder Lukavice, hier zweigt die ZAZAVA ab, von der Zazava der Mühlgraben, der Mühlgraben beschreibt einen Bogen und mündet bei Lukavetz in die March. HIER IST DIE MÜHLE, sagt Adalberts Sohn, zeichnet ein rechteckiges Kästchen, schreibt MÜHLE daneben hin. HIER IST DIE HOLZBRÜCKE, AUF DER HOLZBRÜCKE BIN ICH OFT GESTANDEN, HABE DEN SCHÄUMENDEN WASSERSTURZ BESTAUNT.

Hinter der Mühle lag ein von einer Steinmauer umschlossener Garten, daneben waren Wiesen, auf denen die Frauen und Mädchen Wäsche zum Bleichen auslegten, die sie mit Mühlgrabenwasser begossen. DEM GARTEN ENTFLATTERTEN DIE BUNTESTEN SCHMETTERLINGE.

Vom Mühlbach her, sagt der Vater, zweigt ein KLEINES GERINNE ab, fließt in einem Bogen durch das Dorf und mündet wieder in den Mühlbach ein.

Der Vater hat das Bild des Dorfes, in dem seine Großeltern lebten, genau im Gedächtnis behalten. Er zeichnet das kleine Gerinne, er zieht einen halbkreisförmigen Bogen vom Mühlbach weg, um die Mühle herum, wieder zum Mühlbach zurück. HIER WAR EIN ERLENWÄLDCHEN, sagt er, die Ortsbewohner nannten es ŠKARPI. Er deutet mit einem Strich das Erlenwäldchen an.

Das Feld zwischen dem Bogen der March und der halbkreisförmigen Linie, die den Mühlbach bezeichnet, schraffiert er leicht mit dem Stift, sagt: DAS SIND DIE MARCHWIESEN. Seine Stimme bekommt einen sehnsüchtigen Klang. DIE MARCHWIESEN DEHNTEN SICH GEGEN OSTEN BIS AN DAS UFER DER MARCH, DAHINTER RAGTEN WALDIGE BERGKUPPEN. Auf einem schmalen, ausgetretenen Steig ging man, zwischen duftenden Gräsern und Blumen, zum Fluß. DORT HABE ICH OFT GEANGELT UND DIE FISCHE, DIE ICH GEFANGEN HABE, ÜBER EINEM HOLZFEUER GEBRATEN.

Durch die Marchwiesen zieht der Vater einen dünnen Strich, die Bahnlinie, die von Böhmisch-Trübau nach Olmütz führt. MANCHMAL LEGTEN MEIN VETTER UND ICH KLEINE MÜNZEN, EIN- ODER ZWEI-HELLERSTÜCKE, AUF DIE SCHIENEN.

Schließlich zeichnet der Vater die Hauptstraße in den Plan ein, setzt kleine Rechtecke an beide Straßenseiten, schreibt: Tante Cäcilie, Schule, Meierhof, Tante Anna Peschek. Zuletzt zeichnet er ein Rechteck an das Ufer des KLEINEN GERINNES, schräg gegenüber der Mühle, schraffiert das Rechteck mit dem Stift und schreibt mit zitternder Hand daneben: MEINES GROSSVATERS HAUS.

Ich breite auf der hellen Holzplatte meines Schreibtisches dreißig Fotografien aus, lege sie neben- und untereinander, habe das Dorf Schmole vor mir mit allen für die Erinnerung wichtigen Straßen und Gassen, Brücklein und Bäumen, Toreinfahrten und Türen, mit dem Kirchturm, der die Kirche spitz überragt, mit der steinernen, von Pflanzen umwucherten Mariensäule, Maria mit dem Sternenkranz über dem Haupt, betrete das Dorf durch Lupe und Augenglas, trete in die Vergangenheit ein. Ich stehe auf dem Platz mit den Lindenbäumen, höre den Wind in den Blättern rauschen, spüre den Wind auf der Haut, gehe am Meierhof vorbei, sehe durch die Einfahrt hinein in den Hof, sehe die weiß gekalkten Arkaden, die Bogen und Laubengänge, Kummet und Zaumzeug hängen im Dämmerlicht an der Wand, hinter den Stalleingängen weiß ich die Pferde, höre sie schnauben, höre die Ketten klirren, rieche den warmen Duft ihres Fells, rieche Stallgeruch, greife mit den Händen in ihre Mähnen, lege die Wange an ihren Leib, reiße mich los, gehe weiter, die staubige Straße entlang. Ich komme erst an der deutschen, dann an der tschechischen Schule vorbei, da spielt die schöne Tochter des tschechischen Lehrers Musik von Smetana auf dem Klavier, an der Fleischerei, da schneidet Tante Anna Peschek Fleisch ab für ihre Kunden, am Kaufmannsladen, dort steht meine Großtante Cäcilie hinter dem Verkaufspult, sagt abwechselnd mouka und Mehl, chleb oder Brot. Co si přejete, pani Hartmannova, sagt sie zu einer Kundin, was wünschen Sie, Frau Svoboda, sagt sie zur anderen, gießt Petroleum aus einer Kanne in einen Behälter, schaufelt Zucker aus Säcken, nimmt mit der hölzernen Zange Sauerkraut oder Salzgurken aus einem Faß, mit der kleinen Blechschaufel Himbeerbonbons aus einem dickbauchigen Glas. In einer Ecke des Gewölbes steht die verglaste Vitrine mit den Tabakwaren, Tante Cäcilie nimmt auf Wunsch ihrer Kunden Zigarren und Zigaretten aus Kartons, zählt sie ab. Fünf Stück DRAMA zu je einem Heller, zehn UNGARISCHE, eine SPORT kostete zwei Heller, eine MEMPHIS fünf, die ÄGYPTISCHEN zu sechs Heller das Stück werden seltener verlangt. Peschek, der Fleischhauer, raucht die dunkelbraune, duftende PORTORICO, auch die hat Cäcilie unter Glas, auch die dickbauchige CUBA, die schlanke VIRGINIA und natürlich den allseits beliebten Schnupftabak. Sonntags stapelt sie die Schachteln hinter einem ebenerdig gelegenen Fenster ihres Hauses, vor und nach dem Kirchgang kommen die Kunden vorbei, klopfen mit dem Finger an die Scheibe, dann öffnet Cäcilie ein Fensterchen im Fenster, reicht das Gewünschte hinaus, zwei Sport, sechs Drama, eine Virginia, nimmt das Kleingeld entgegen, děkují, prosim, dankeschön, bittesehr, wünscht einen guten Sonntag, dobry den, guten Tag. Ich sehe Cäcilie Schnaps aus großen Flaschen in kleine, nach unten sich verjüngende Gläser füllen. Da sitzen die Männer auf der hölzernen Bank, der Glasvitrine mit den Tabakwaren gegenüber, trinken den gelblichen Korn, den wasserhellen Kümmel, den aus Korn und Kümmel GEMISCHTEN, manche trinken auch Rum, ein leiser Petroleumduft hängt im Raum. Die Hausfrauen warten geduldig auf Salz und Gewürze, auf eine Spule Zwirn, ein paar Meter Gummiband, Zucker und Druckknöpfe, Lampendocht oder Mehl, die Männer auf ein neues, bläulich schimmerndes Sensenblatt, eine Sichel, einen Peitschenstiel.

Ich, Anna F., beobachte meine Großtante Cäcilie, wie sie mit flinken Händen aus Säcken, Behältern, Fässern schaufelt, gabelt, greift, aus Flaschen gießt, mit Eisen- und Messinggewichten hantiert, den Zeiger der Waage beobachtet, das Geld durch einen in die hölzerne Theke geschnittenen Schlitz in die Geldlade streicht, wo es klimpernd, klingelnd, rasselnd zu den anderen Münzen fällt, Heller zu Heller, Krone zu Krone, wo es sich langsam, aber stetig vermehrt. Hundert Heller geben eine Krone, hundert Kronen geben einen Hundertkronenschein.

Abends, wenn das Geschäft geschlossen ist, oder am Sonntagnachmittag wird Cäcilie diese Scheine auf ein Bügelbrett legen, sorgfältig wird sie die eingebogenen Ecken, die zerknitterten Stellen mit dem lauwarmen Bügeleisen glattstreichen, sie wird mit einer eisernen Zange den auf dem Herd erhitzten Stahl in das innen hohle Bügeleisen schieben, vorsichtig mit der befeuchteten Spitze des rechten Zeigefingers die Fläche des Bügeleisens berühren, auf diese Weise feststellen, ob das Eisen nicht zu heiß, nicht zu kühl ist, sie wird die gebügelten Hundertkronenscheine auf einen kleinen Stapel legen, am Ende des Monats zur Sparkasse tragen. Ich folge Cäcilie zur Sparkasse, kehre mit ihr in den Laden zurück, ich trete mit ihr in die neben dem Laden gelegene Wohnstube ein, Cäcilie scheucht ihre beste Legehenne vom Ledersofa, zwei weitere Hühner unter dem Tisch hervor, die Hühner laufen hinaus in den Hof, um in den Hof zu kommen, müssen sie ein langgestrecktes Vorhaus passieren. Im Vorhaus steht der Brotschrank, im Brotschrank steht eine Schüssel mit Krautkuchen, das Kind Anni, das hier Annele genannt wird, steht vor dem geöffneten Brotschrank, der OLMA heißt, Cäcilie nimmt einen Krautkuchen von der Schüssel und reicht ihn dem Kind, das Kind hüpft durch das Vorhaus hinaus in den steingepflasterten Hof.

Die Sonne scheint, der Hof setzt sich in einem in allen Farben des Sommers blühenden Garten fort, nie vorher hat das Kind Anni einen solchen Garten gesehen, nie nachher habe ich im August so viele, in allen Farben schattierte Astern, Dahlien, Begonien oder Pelargonien, Fuchsien und Türkische Nelken, Ringelblumen, Löwenmäulchen und Sonnenblumen in so unglaublicher Menge auf so engem Platz beisammengesehen. Zwischen den Astern, Dahlien, Türkischen Nelken glühten im saftig grünen Strauch die reifen Tomaten, schlängelten sich Salatgurken am Boden hin, wucherten Brennesseln üppig am Zaun. Diesen Garten betrat man nicht, man tauchte in ihn ein, man ging unter in seinen Düften und Farben. Diesen Garten vergaß man nicht, man nahm sein Bild für immer in sich auf, die Netzhaut wehrt sich dagegen, ihn zu vergessen.

Mit dem Bild dieses Gartens untrennbar verbunden, von ihm nicht abzuschneiden, ist das Bild meiner Großtante Cäcilie, klein, dick und freundlich, mit gestreifter Schürze, rundem Gesicht und abstehenden Ohren, glatt um den Kopf frisiertem, schütterem Haar.

Ich löse mich ab von dem Bild dieses Gartens, der auf keiner der Fotografien zu sehen ist, von dem es keine Fotografien gibt, betrete die Straße, sie ist mit Granitsteinen gepflastert. Ich halte die Lupe an mein rechtes Augenglas, gehe mit Lupe und Augenglas näher an das Granitsteinpflaster der Straße heran. Ich sehe die mit Sand ausgefüllten Fugen und Spalten zwischen den Steinen, die von eisenbeschlagenen Rädern und Pferdehufen rundgeschliffenen Kanten, ich beuge mich nieder zu diesen Steinen, taste mit den Fingerspitzen ihre Rundungen ab, höre einen Pferdewagen kommen, höre das Rumpeln der Räder, das Klappern der Hufe, die mir von Kindheit an vertrauten Geräusche, weiß, daß Wagen und Pferde meinem Urgroßvater Josef gehören, daß er mit einer Ladung gefärbter oder bedruckter Leinen- und Stoffballen zu einem der Jahrmärkte unterwegs ist, die in den Städten der Umgebung in regelmäßigen Abständen abgehalten werden. Neben ihm auf dem Kutschbock sitzt seine älteste Tochter Anna, hochmütig und schön, ein Wolltuch um die Schultern geschlagen. Der aus Blaudruckleinen geschneiderte Rock reicht ihr bis an die Knöchel, die Füße stecken in schwarzen Lederschnürschuhen, das Haar hat sie zu einem Zopf geflochten und um den Kopf gelegt.

Ich gehe weiter, überschreite ein Brücklein, höre den Mühlbach rauschen, rieche das Holz der Baumstämme an der Brettersäge, rieche Feuchtigkeit, durchquere das Erlenwäldchen, entziffere die Schrift am Wappen der Grafen von Žierotin an der Mühlenwand, erreiche einen mit Kies bestreuten Platz, niedrige Bauernhäuser stehen mit der Giebelseite zum Kiesweg hin ausgerichtet, ich sehe am Ende der Häuserzeile das Dach eines höher gebauten, mit der Breitseite zur Straße stehenden Hauses, bewege mich auf dieses Haus zu, komme dem Haus näher, das Haus kommt näher an mich heran, ich bewege mich langsam über die Fotografie, sehe mich schließlich gezwungen, über ihren Rand hinweg in ein anderes Bild zu treten, welches das Haus in seiner vollen Größe zeigt. Es ist ein großes, aber häßliches Haus, ein Haus, in dem ich nicht leben möchte. Dieses Haus hat Josef, der Färber, mit seiner Frau Anna und seinen vier Kindern bewohnt.

Ich blicke durch Lupe und Augenglas, spüre die Kiesel des Gehweges, auf dem ich stehe, durch die Sohlen meiner leichten Schuhe. Es ist Sommer, man sieht es am Laub der Lindenbäume, am Gras, das den Sockel des Hauses umwuchert, am hellen, von Schäfchenwolken bedeckten Himmel. Trotzdem ist mir kalt, ich friere, ich fühle eine heftige Abneigung gegen das Haus, das Haus meines Urgroßvaters gefällt mir nicht, sein Anblick bedrückt mich, wie mich der Anblick der auf der Fotografie vor gemaltem bürgerlich-protzigem Prunk zum verschüchterten Häuflein zusammengedrängten Familie Josefs bedrückt. Ich würde gerne fortgehen von diesem Haus, das nicht zu den mit der Giebelseite zur Straße hin ausgerichteten viel kleineren Bauernhäusern paßt, weg aus der Fotografie, die mir der Vater gegeben hat, ich muß mir ins Gedächtnis zurückrufen, warum ich hier stehe, mitten im zweiten Drittel des neunzehnten Jahrhunderts, in der Gegenwart derer, die vor mir gewesen sind, auf die meine eigene Existenz zurückgeht, zurückzuführen ist, ohne die meine Gegenwart nicht denkbar ist. Das Wort VORVERGANGENHEIT fällt mir ein. ICH STEHE IN MEINER EIGENEN VORVERGANGENHEIT, denke ich, und ich sage mir, daß ich, wenn ich die Spur derer, die vor mir gelebt haben, weiterverfolgen, mehr über sie erfahren will, keinen von ihnen auslassen, überspringen darf.

Es GAB KEINEN LIEBLICHEREN ANBLICK ALS EIN BLÜHENDES FLACHSFELD IM SOMMER.

Was im späten Frühjahr in den sorgfältig bearbeiteten Boden der Felder gesät wurde, hellgrün gesprießt, bald darauf hellblau geblüht hatte, schließlich bräunlich gereift war, wurde von den Mädchen und Frauen mit den Wurzeln aus dem Boden gerauft. VON WEITEM SAHEN DIE BLÜHENDEN FLACHSFELDER WIE TEICHE AUS.

Ich sehe Frauen auf den Feldern mit von den Halmen zerstochenen, vom Raufen der Stengel wundgeriebenen Handflächen, Frauen mit Schwielen an den Händen, mit eingerissenen Fingernägeln, mit vor Anstrengung roten Gesichtern, mit schweißnassen Haaren. Sie legen den gerauften Flachs in Büscheln gleichmäßig auf den Boden, nehmen ihn von dort wieder auf, lehnen ihn in Bündeln kreuzweise an zwischen Pflöcken gespannte Drähte, binden ihn später, wenn er trocken ist, zu Garben und bringen ihn ein. Wenn das dünnhalmige Korn gemäht ist, legt man den trockenen Flachs noch einmal auf den Stoppelfeldern aus und läßt ihn dort so lange liegen, bis sich die Stengel in Regen, Nebel und Tau silbergrau verfärbt haben, in den Holzteilen brüchig geworden sind, holt ihn wieder in die Scheunen, befreit die Stengel von den Samenkapseln.

Wieder sind es vor allem Frauen, die den grau gerösteten, gedörrten, geriffelten Flachs mit der linken Hand ruckweise über zwei Hartholzbrettchen schieben, die Hartholzbrettchen sind auf einem massiven Gestell parallel nebeneinander angebracht, ihre Oberkante ist geschärft, ein drittes Brett mit ebenfalls scharfer Unterkante wird mit der rechten Hand auf den Flachs geschlagen, dieses Brett, durch ein Scharnier beweglich gemacht, schlägt in den Zwischenraum der beiden stabilen Holzbrettchen hinein, der Flachs wird auf diese Weise GEBROCHEN, die Holzteile von den Stengeln fallen ab. Frauen mit Spreu in den Haaren, mit vom Staub verkrusteten Lippen, den fertigen Flachs nach Feinheit sortierend, zu Strähnen drehend. Frauen, die mit Kämmen die Fasern von den noch an ihnen haftenden Holzteilen befreien, die schließlich, was von dem Flachs nicht an den Händler verkauft worden ist, auf ihren Spinnrädern zu Garn verspinnen, das Garn zu den Webern bringen. Kinder, die mithelfen, die Garnspindeln zu spulen.

Ich sehe Frauen, die das Webgut in großen Bahnen auf den Wiesen zur Bleiche ausspannen, anpflocken, mit Wasser begießen.

Was zu Röcken, Schürzen, Kleidern, Tüchern verarbeitet, also nicht weiß bleiben sollte, wurde zum Färber gebracht. Einer dieser Färber war Josef, Johann Wenzels des Zweiten siebentes Kind.

Es ist wenig, was von Josef, dem Färber, überliefert ist. Er sei, heißt es, ein überaus ernster Mensch gewesen, er habe niemals gelacht. Er habe es in dem Dorf, in dem er sich niedergelassen hatte, durch Fleiß und Können zu einigem Wohlstand gebracht, jenes Haus gekauft, von dem wir die Fotografie besitzen, einige Grundstücke erworben. Ehe er sich in Schmole niedergelassen habe, sei er längere Zeit auf Wanderschaft gewesen. Einmal habe er bei einem Unfall zwei seiner Pferde verloren, es habe viel Mühe und Arbeit gekostet, den Verlust zu ersetzen. Er sei mit seinen Leinen- und Stoffballen, mit dem von Pferden gezogenen Wagen weit gefahren, um seine Ware auf den Märkten der Städte zu verkaufen, auf diesen Fahrten habe er am liebsten seine älteste Tochter Anna mitgenommen. Einmal, sagte der Vater, habe er seinem Großvater zugesehen, wie er ZWEI TAUBEN IN EINEM SACK ERWÜRGT habe. EIN EINZIGES MAL HAT ER MEINE ELTERN BESUCHT. BALD DARAUF HÖRTE ICH VON SEINEM TOD.

Der Vater beschreibt Cäcilies Haus, beschreibt den Laden, den er DAS GEWÖLB nennt, die über diesem Laden gelegenen Räume, ZIMMER MIT VERBLICHENER MALEREI AN DEN WÄNDEN, Glasvitrinen mit Porzellan und alten Gläsern, einen Vorratsraum, der nach Gewürzen duftete, auf einem großen Tisch Stöße der Zeitschrift ÜBER LAND UND MEER.

Über diesen Räumen der Dachboden, auf dem er sich gerne aufgehalten habe, HIER TÜRMTEN SICH IM DÄMMERLICHT BÜNDEL ALTER SCHRIFTEN UND IN SCHWEINSLEDER GEBUNDENE BÜCHER. Blau-weiße Steinkrüge habe es dort gegeben und seltsam geformte Glasgefäße, Überbleibsel des Inventars einer Apotheke, die früher in diesem Haus gewesen sei. Auf einem alten Schrank habe er, damals ein Junge von vielleicht vierzehn oder fünfzehn Jahren, alte Druckformen aus der Färberei seines Großvaters entdeckt, damit aber nichts anfangen können.

Wie diese Druckformen ausgesehen haben? Rechteckige Holzscheiben, mit geschnitzten Mustern bedeckt. Ja, einige hätten in das Holz eingefügte Messingstiftchen gehabt.

ICH ERINNERE MICH NICHT MEHR GENAU, sagt der Vater.

Nachdenken über Menschen, die es nicht mehr gibt, die vor mir gelebt haben, Witterung aufnehmen, ihre Spur verfolgen, sie herauslösen aus einer alten Fotografie, aus ihrer vom Fotografen befohlenen Erstarrung lösen, erlösen, Josef die schwere Hand von der Schulter seiner Tochter nehmen lassen, die Tochter, vom Druck der väterlichen Hand befreit, aufatmen, sich strecken, aufrichten lassen.

Josefs Frau erhebt sich von ihrem Stuhl, schüttelt die beiden Kleinen von der Rockfalte ab, ordnet die Falten der Seidenschürze über dem Rock, steht linkisch da, im zu eng geschnürten Mieder, Cäcilie, die Zweitälteste, wendet das runde Köpfchen, blickt sich um im Ungewohnten, läßt die flinken Augen wandern, tappt mit schnellen Fingerchen über den gemalten Marmorkamin, die gemalten Vorhangfalten, die Mutter hebt eine ihrer großen Hände, zieht die Vorwitzige mit sicherem Griff zurück, verzieht das strenge Gesicht, schon sind die beiden rundköpfigen Knaben bei dem mit schwarzem Tuch geheimnisvoll verhüllten Wundergerät, einer hebt vielleicht ein Zipfelchen des Tuches hoch, die Mutter packt ihn mit der zweiten großen Hand, der Fotograf bringt seine Glasplatten in Sicherheit, Josef zieht verlegen die Uhr an der Kette aus der Westentasche, läßt den silbernen Deckel aufspringen, wirft einen melancholischen Blick auf das Zifferblatt, schnappt den Deckel zu, steckt die Uhr wieder ein. Der Fotograf hat inzwischen ein Zettelchen geschrieben, überreicht Josef das Zettelchen, Josef zieht den gestickten Geldbeutel aus der Tasche, legt Geld auf ein Tischchen, sammelt die Seinen mit den Augen ein, bedeutet ihnen, daß es Zeit sei, das Lokal zu verlassen. Nacheinander reichen sie dem Fotografen die Hand, erst Josef, dann seine Frau, dann knicksen die Mädchen, dann verbeugen sich linkisch die Buben, dann gehen sie durch die Tür, draußen wartet der Wagen.

Vielleicht ist die Fotografie, die über viele Umwege in meinen Besitz gekommen ist, in Landskron gemacht worden, oder in Mährisch-Schönberg, das heute Šumperk heißt, auf der Rückseite findet sich kein Hinweis auf den Entstehungsort.

Bewegung in die auf der Fotografie seit eineinhalb Jahrhunderten fixierte Gruppe bringen, Eltern und Kinder aus der Tür auf die Straße treten lassen, sie steigen auf den Wagen, Josef nimmt die Zügel in die Hand, die Pferde ziehen an, ihre Hufe klappern, die mit Eisen beschlagenen Holzräder des Wagens rumpeln über das Steinpflaster.

Den Wagen am schlichten, wenige Jahre vorher renovierten Renaissancebau des Rathauses von Landskron vorbeifahren lassen oder an der spätgotischen Dekanalkirche St. Wenzel, oder am Rathaus von Mährisch-Schönberg mit Sonnenuhr und wuchtigem, kupfergedecktem Turm, an der Mariensäule, Maria mit dem Sternenkranz über dem Haupt, am LANGEN TEICH vorbei, dessen Ufer mit rotem Sand bedeckt sind, WENN DER STURM IN DIE WELLEN FUHR, FÄRBTE DER SAND DAS WASSER ROT, zwischen Feldern, deren Erde rot leuchtet, zwischen Wiesen und bewaldeten Hügeln.

Sie sitzen sehen im Wagen, über ihr Schicksal Bescheid wissen, das Schicksal derer, die zu diesem Zeitpunkt noch Kinder sind.

Anna, die Älteste, wird einen Fleischhauer heiraten, im Laden stehen, Schweinefleisch, Rindfleisch, Kälbernes in Stücke schneiden, Knochen mit dem Beil zerhacken, co si přejete pani Koblischkova, wieviel darf es sein, prosim, dankeschön, beehren Sie uns bald wieder. Adalbert wird in Mährisch-Trübau an Blasenkrebs sterben, Johann wird als alter Mann aus Verzweiflung darüber, daß man ihm nach seiner Pensionierung die Dienstwohnung in der Taubstummenanstalt gekündigt hat, deren Direktor er lange Jahre gewesen ist, einen Strick nehmen und sich erhängen, wie sein Onkel Ignaz Jahre vorher, an seinem Grab werden taubstumme Kinder singen, wie es ihnen nach seiner Methode beigebracht worden ist, die Umstehenden und die Trauergäste werden vom Gesang der taubstummen Kinder ergriffen sein. Cäcilie wird als Neunzigjährige in einem Viehwaggon über die Grenze nach Deutschland abgeschoben werden, aus Verzweiflung im Krankenhaus der Stadt Forchheim ununterbrochen reden müssen. Sie wird auch nachts nicht zu reden aufhören, die diensthabende Schwester wird nichts von Cäcilies Leben, nichts von ihrem Heimatort wissen, sie wird überarbeitet, übermüdet sein. Zu viele Kranke, zu viele Flüchtlinge, Vertriebene in jener anstrengenden Zeit nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, zu viele, die von irgendwoher gekommen sind, wo man sie nicht mehr haben wollte. Die Schwester wird das viele Gerede der alten Cäcilie nicht mehr ertragen können, sie wird ihr eine Beruhigungsspritze geben, am Morgen wird Cäcilie tot in ihrem Bett gefunden werden.

Zurückdenken, eineinhalb Jahrhunderte zurück. Noch ist das alles nicht geschehen, noch sind sie Kinder, Johann, Adalbert, Anna und Cäcilie, Josef legt Geld für sie zusammen, sie sollen es besser haben, als er es gehabt hat, uralter Elternwunsch, mehr erreichen, als er erreicht hat, sollen Schulen besuchen, vielleicht sogar studieren. Nicht Flachs raufen mit bloßen Händen sollen die Mädchen, nicht die blaue Indigoküpe bereiten die Jungen, nicht immer blau gefärbte Finger haben, nicht immer diese Farbspuren unter den Fingernägeln, die sich so schwer entfernen lassen, in der Westentasche eine goldene, nicht nur eine silberne Uhr. Johann wird die Lehrerbildungsanstalt in Olmütz besuchen, Adalbert wird Tierarznei studieren. Johann wird keine Kinder zeugen, Adalbert nur noch zwei.

Ich halte die Lupe vor mein rechtes Augenglas, kneife das linke Auge zu, stehe vor meines Urgroßvaters Haus, das geräumig genug ist, um alle die Bottiche, Küpen, Drucktische, Trockengestelle, alle die hölzernen Gefäße aufzunehmen, die er zur Ausübung seines Gewerbes braucht, die Regale, in denen die hölzernen Druckplatten wohlgeordnet und numeriert gereiht sind, dazu die Musterbücher, die man den Kunden zur Auswahl vorlegt, das Lager für unbedruckte und bereits bedruckte Leinenballen, die kupferne Indigomühle. Das Haus bietet genügend Platz für Wohnräume, Arbeitsräume, Schlafräume, im Hof, von der Straße her nicht sichtbar, der Wagenschuppen, der Raum, in dem die hölzerne Mangel steht, deren Zugbalken von einem im Kreis gehenden Pferd bewegt werden, der Pferdestall.

SCHARFE KÜPEN GEBEN BROD, SÜSSE KÜPEN LEIDEN NOTH.

Es ist anzunehmen, daß Josef bei seinem Lehrherrn die Druck- und Färbekunst nur in bescheidenem Ausmaß erlernt, sich aber auf seiner Wanderschaft bei verschiedenen Meistern weitergebildet hat. Sein Gesicht, das ich durch Lupe und Augenglas betrachte, ist das Gesicht eines strebsamen, ehrgeizigen Mannes. Sein melancholischer Blick deutet auf künstlerisches Empfinden hin.

Ich stelle mir vor: Josef hat beim Einkauf der geschnitzten Holzdruckformen Geschmack und Sicherheit in der Wahl modischer Muster bewiesen, er hat den Indigo in der richtigen Qualität eingekauft, ihn so fein zu mahlen verstanden, daß, WENN EIN TROPFEN AUS DER MÜHLE IN EIN CYLINDERGLAS MIT WASSER FIEL, SICH KEIN SPLITTER ODER KÖRNCHEN AUS DER SICH BILDENDEN INDIGOWOLKE ABSCHIED, er hat die Indigoküpe in der richtigen Konzentration zu bereiten gewußt. Vielleicht hat er das grundlegende Werk über die DRUCK- UND FÄRBEKUNST IN IHREM GANZEN UMFANGE VON WILHELM HEINRICH VON KURRER, erschienen in Wien 1849, besessen und immer wieder darin gelesen (vielleicht ist dieses UNENTBEHRLICHE HANDBUCH FÜR DRUCKFABRIKANTEN, COLORISTEN, FÄRBER, CAMERALISTEN UND TECHNISCHE CHEMIKER unter den alten Folianten und Büchern gewesen, die Josefs Enkel auf dem Dachboden der Tante Cäcilie liegen sah).

Ich stelle mir vor, daß Josef nicht nur die Kunst des Blaufärbens und -druckens verstanden hat, daß er auch wußte, wie man die Krappwurzel erntet und drischt, trocknet, durch Siebe passiert, zu Pulver verarbeitet, daß er das ROTFÄRBEN MIT KRAPP beherrscht hat (vielleicht hat er FÄRBERRÖTHE aus Schlesien bezogen, nicht die billigere HERBSTRÖTHE, sondern die besonders feine, teurere SOMMERRÖTHE verwendet), das Gelbfärben mit Krapp auf Zinnbeize oder mit Gelbholz, Wau oder Rhamnusbeeren, daß er Küpenblau und Gelbholz zu Grün, Krapp mit Tonerde und Eisenbeize zu Braun, Küpenblau und Gelbholz zu Schwarz vermischt hat, daß ihm vielleicht, das Alizarin vorsichtig dosierend, ein besonders sanftes Rosa gelang. Ich stelle mir vor, daß er sich, obwohl er Wolle, Seidenstoffe, Zwirne und Garne, Federn zu färben verstand, der großen Nachfrage wegen auf das Bedrucken von Leinen-, später auch Baumwollstoffen, spezialisiert hat, in dieser Kunst ein wirklicher Meister gewesen ist. Josef, der Mann mit dem melancholischen Blick und den abstehenden Ohren, die er allen seinen Kindern vererbt hat, war vor allem seiner mit Indigo blau bedruckten Leinen- und Baumwollwaren wegen weit über das Dorf, in dem er lebte, hinaus, in allen Dörfern und Städten der Umgebung bekannt.

Der Vater hat das Haus seines Großvaters Josef auf seinem Plan als Kästchen an das Ufer des KLEINEN GERINNES gesetzt, das kleine Gerinne ist auf der Fotografie nicht zu sehen, wahrscheinlich fließt es hinter dem Haus, also an der Hofseite des Hauses, vorbei. Das Wasser des KLEINEN GERINNES wird selten KLAR, meistens bläulich oder blau, manchmal aber auch gelb, grün oder orange, sogar blutrot gefärbt gewesen sein. Am Wasser des KLEINEN GERINNES wird sichtbar geworden sein, ob in Josefs Haus kurz vorher die HELLBLAUE VITRIOLKÜPE FÜR HELLE TÖNE, die MITTELBLAUE VITRIOLKÜPE oder die HEITERBLAUE PERLKÜPE, alle mit Indigo hergestellt, verwendet worden ist, ob er die von den Holzformen mit einer aus Gummi, Pfeifenerde und Stärke bestehenden Mischung auf das Leinen gedruckten Muster, die sich nach dem Blaufärben und Waschen weiß vom blauen Grund abhoben, im Chromorange-, Quercitron- oder im Krappbade gelb, orange oder rot, durch Kombination von Blau- und Gelbtönen grün, ob er sie rosa oder nur in einem helleren Blauton ausgefärbt, auf diese Weise mehrfarbig bedruckte Ware hergestellt hat. Da das Wasser des kleinen Gerinnes in dem vom Vater auf den Plan gezeichneten Bogen wiederum in den Mühlbach zurückgeführt worden ist, wird auch der Mühlbach in seinem unteren Lauf in mehr oder weniger sanften Farben geleuchtet haben. Ob in diesem unteren Teil des Mühlbachs Forellen, Fische, Krebse, andere Wassertiere leben konnten, ob auch dort, wo der Mühlbach in die March mündet, noch Buntes in den breiteren Flußlauf wölkte, ob ein wechselndes Farbenspiel das Auge der Wanderer, Bauern, Fischer noch kilometerweit unterhalb dieser Mündung des Mühlbaches erfreute, weiß von den heute Lebenden niemand mehr.

Ich versuche, zurückzudenken, mich in die Zeit zu versetzen, in der mein Urgroßvater Josef, Johann Wenzels des Zweiten siebentes Kind, ein junger Mann gewesen ist, ich sehe diese ferne, weit zurückliegende Zeit indigoblau, heiterblau, mittel- bis tintenblau. Ich vertiefe mich in Heinrich von Kurrers für Färber und Coloristen unentbehrliches Handbuch der Druck- und Färbekunst, lese die Farbrezepte, an die sich wahrscheinlich auch Josef gehalten hat, trete ein in sein Haus, sehe ihn rühren, reiben, mischen, brauen, die warme Pottaschenküpe, die Sodaküpe, die Urinküpe zum Blaufärben für Sächsischgrün, sehe ihn die Reserve für den Weißdruck bereiten, in großen Behältern Flußwasser, Kupfervitriol, Grünspan, Gummi, Stärke und Pfeifenerde über dem Feuer mischen, auflösen, dann durch ein Leinwandsieb passieren, ich versuche mir vorzustellen, wie er mit Säuren, Zinnsalz und Blei, verdicktem Gummi, Alaun, Ätzkalk, gebrannter Stärke, Eisenvitriol zurechtkam, dem Kalkbrei, salpetersauren Kupfer, dem teigartigen schwefelsauren Blei, essigsaurer Tonerde, Zinkvitriol, sehe ihn auf der Klotzmaschine klotzen, auf der großen Holzmangel mangeln, endlose Leinenbahnen über Drucktische, Trockengestelle ziehen, in gleichmäßigen Falten an eisernen Ringen befestigen, die eisernen Ringe an Rollen in die Küpe hinablassen. DAS FÄRBEN WURDE NACH ZÜGEN GEMESSEN, siebenmal wurde das Leinen mit der unteren, siebenmal mit der oberen Seite in die Küpe getaucht. Zwischen den einzelnen Zügen muß das Gefärbte jeweils zehn Minuten gelüftet, mit Stäben gebeutelt werden, um das Aneinanderkleben der Stoffbahnen zu verhindern, doppeltes Blaufärben erfordert vierzehn Züge, dann wird das Leinen getrocknet, Josef wäscht den aufgedruckten Papp, ehe er die danach weiß gebliebenen Muster in verschiedenen Farbbädern ausfärbt, in einer schwachen Lösung von Schwefelsäure aus.

Abwiegen, abfüllen, auflösen, messen, in Kesseln rühren, über dem Feuer erwärmen, abkühlen, eindicken, passieren, Kuhkot verdünnen, Säuredämpfe einatmen. Es ist kein leichtes Geschäft gewesen, das Josef betrieben hat, auch wenn er wahrscheinlich den einen oder anderen Gesellen oder Arbeiter beschäftigt hat, wenn er die durchweichte Pfeifenerde zum Beispiel nicht mit den eigenen Füßen so lange treten mußte, bis sie EINE BUTTERARTIGE GESCHMEIDIGKEIT angenommen hatte, wenn er derlei Arbeiten anderen übertragen konnte.

Die in Landskron oder Mährisch-Schönberg (Šumperk) hergestellte Fotografie betrachtend, kann ich mir die Länge seiner Arme, die Größe und Schwere seiner Hände erklären, jener Hände, die sein Enkel beim Erwürgen der Tauben beobachtet hat, aber auch die Größe und Schwere der Hände seiner Frau.

Denn: wer hat die gefärbten Leinenbahnen von den Trockenstangen genommen, wer hat sie in Körbe gelegt, wer hat sie zum Mühlbach geschleppt, wer hat das Leinen im Mühlbach gebadet, geschwemmt, gewässert, aus dem Mühlbach gezogen, wer hat die noch ungefärbten Leinenbahnen auf den an den Mühlbach angrenzenden Rasenflächen zur Bleiche ausgelegt, Wasser aus dem Mühlbach geschöpft, wer hat die mit Krapp gefärbte Ware mit Wasser berieselt, auf dem Rasen GESCHÖNT? Selbst wenn Josefs Frau eine Magd oder sogar mehrere Mägde beschäftigt hat, wird sie an diesen Arbeiten mitbeteiligt gewesen sein.

Ich denke an Josef, den Färber, sehe BLAU in allen Schattierungen, Königsblau, Türkischblau, Sächsischblau, Dunkel- bis Heiterblau, sehe weiße und hellblaue Figuren auf blauem Grund, doppelseitig bedruckte Hals- und Umhängetücher MIT WEISSEN TÜPFCHEN, aber auch andere Farben, Dunkelblau mit Goldgelb, Orange oder feurigem Rot, das beliebte GÄNSEKOTHGRÜN, aber auch Apfelgrün, Seladongrün, Olivengrün, beobachtete Josef bei einer der schwierigsten Arbeiten, dem Orangefärben der weißen Muster auf blauem Grund.

Ich sehe ihn abends beim Licht einer Ölfunzel, Tranfunzel, beim Licht einer Kerze die von Dr. Ganswindt in Wien redigierte ÖSTERREICH-UNGARISCHE FÄRBERZEITUNG lesen.

Ich weiß nicht, ob Josef zum Bedrucken der Leinen- und Baumwollbahnen nur die von Cäcilie auf dem Dachboden gelagerten Holzmodel verwendet hat, ob er vielleicht die in der zweiten Hälfte seines Jahrhunderts entdeckten und entwickelten synthetischen Farben erprobte. Die Fotografie zeigt ihn mit weichen Zügen und melancholischem Blick, ich lese Skepsis aus seinem Gesicht. Den Durchbruch des künstlichen Indigos und die damit verbundene Änderung der Färbemethoden wird er nicht mehr verfolgt haben, und seine Nachkommen haben sich nicht dafür interessiert.

Keines von Josefs Kindern hat das Färberhandwerk erlernt.