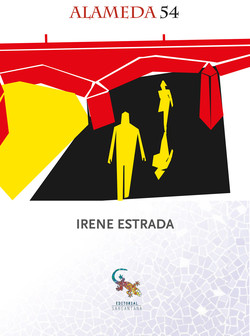

Читать книгу Alameda 54 - Irene Estrada - Страница 8

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеCAPÍTULO 1

«Tengo que hablarte de unas perlas ensangrentadas, rosas pisoteadas»

BERLANGA Y CANUT

Aún no eran las ocho de la mañana cuando el teléfono sonó estrepitoso e insistente en el silencio de la casa. No respondí. La blanca nube que cubría mi melena era demasiado densa para poder ser disipada en unos pocos segundos, por lo que decidí ignorar la llamada. Sin embargo, el sobresalto que me produjo oír el timbre tan temprano rompió el ritmo moroso del ritual con el que cada mañana me preparaba para afrontar el día, terminé de enjabonarme a toda prisa y salí rápida de la ducha. Todavía me estaba secando cuando sonó el móvil.

—Siento molestarla a estas horas, inspectora, pero tenemos el asesinato de una mujer en el paseo de la Alameda, 54. El coche Z está en camino, hemos avisado al juez, el comisario quiere que usted acuda allí inmediatamente.

Me pregunté si la víctima sería mía, si sería alguna de las mujeres que conocía y protegía, alguien a quien había visto llorar en mi despacho y cuyo niño había cogido de la mano para llevarlo con un compañero mientras la madre me mostraba los moratones. Si era alguna de las mujeres que había llamado de madrugada, susurrando aterrada mientras su agresor aporreaba la puerta amenazándola con derribarla si no le dejaba entrar. Alguien a quien yo había calmado para conseguir que me diera su dirección y que esperara sin hacer ni decir nada, mientras llegaba la patrulla. Lo que más temía, la muerte de alguna de esas mujeres, podía cumplirse aquella mañana.

Cogí el casco, subí a la moto y con el pelo aún húmedo, a toda la velocidad que permitía el código de circulación me encaminé hacia la casa. La zona estaba ya acordonada, una ambulancia salía tocando sirena y la otra permanecía aparcada con las puertas abiertas. Me dirigí a los sanitarios esperando que fuera una falsa alarma y que la víctima aún estuviera viva.

—No —desmintió el médico del SAMU—, se llevan a la mujer que ha descubierto el cadáver. Es muy mayor, tenía una relación muy estrecha con la víctima, está muy afectada y los compañeros temen complicaciones, por eso han decidido trasladarla el hospital. El cadáver está arriba.

Saludé a los policías que guardaban el acceso a la zona y sin esperar el ascensor, en cuatro zancadas, estaba en el piso de la víctima. Sabía que tenía escasos minutos para observar a mis anchas antes de que los del juzgado, la científica y el resto del grupo de homicidios invadieran la vivienda. Me coloqué unos guantes de silicona, enfundé mis botas en unas bolsas de plástico y penetré en la casa. Llegué hasta la puerta del dormitorio donde permanecía el cadáver y suspiré aliviada; la mujer me era desconocida. Estaba al pie de la cama, con una bata negra sin abrochar, como colocada a toda prisa, mostrando el cuerpo semidesnudo sobre un charco de sangre escandaloso que medio empapaban las blancas sábanas. Tenía dos disparos, uno en la cabeza, otro en el pecho. No se observaban señales de lucha en el cuerpo, no tenía ni un rasguño, la inmejorable cerradura de seguridad de la casa estaba intacta, la puerta también. Imaginé a la víctima oyendo el timbre o a alguien que introducía la llave en la cerradura, echándose encima la bata para salir a recibir al amigo inesperado, cuando este abrió la puerta del dormitorio y, sin mediar palabra, le disparó.

Sin embargo, lo salvaje del vandalismo y el arma hacían posible pensar también en el trabajo de varios profesionales. En el suelo había un jarrón de cristal roto en mil pedazos, las flores aparecían pisoteadas y sus pétalos, esparcidos por el suelo, despedían un triste olor marchito. El ordenador y el equipo de música parecían machacados concienzudamente. Había papeles y ropa tirados, cajones vacíos extraídos de sus muebles, todo formando una capa sobre la que avancé con precaución para no resbalar ni destruir ninguna prueba. En cuclillas y casi rozándolo, rodeé centímetro a centímetro el cuerpo de la víctima. Descubrí ahora que le habían amputado el dedo anular de la mano derecha. No se observaban casquillos, lo que sugería que los disparos eran de un revólver. Entre los papeles de un cajón volcado observé la esquina de un billete de cincuenta euros. En el suelo, junto al cuerpo, brillaba un anillo que parecía ser de oro.

Exploré el resto de las habitaciones tomando fotos con el móvil para tener mi propia información. No encontré nada más que fuera relevante. Salí a la terraza. Se trataba de un quinto piso de los quince que tenía el edificio; el saliente no tenía una barandilla con barrotes de hierro ni ningún lugar donde agarrarse, sino piezas de cristal resbaladizas. No había señales de pisadas, las plantas estaban intactas; por allí era imposible acceder al piso. Me detuve a respirar el aire fresco unos momentos mientras contemplaba la vista que se extendía sobre los edificios futuristas del Jardín del Turia y sus láminas de aguas azules, que contrastaban con el secular edificio de ladrillo de la Casa de la Acequia del Oro. Volví al interior. El olor a sangre, el calor y el zumbido de un moscardón que volaba alrededor del cadáver empezaban a marearme. Abandoné el escenario y decidí salir de la casa a la espera del personal del juzgado. Por el momento nada más podía hacer.

Un corrillo de gente vestida de negro charlaba, bajo un sol de justicia, en el pequeño jardín sin árboles que separa el parking del tanatorio. Eran casi las cuatro de la tarde y los amigos de los muertos iban llegando con cuenta gotas, se dirigían a la puerta y muchos volvían a salir a encender un cigarro o solo a hacer tiempo. El hall y los pasillos estaban atestados, los empleados rogaban a los visitantes que los despejaran y que se dirigieran a las salas o a la cafetería para permitir el paso. En el directorio vimos el nombre de Carla y un número. Despacio, nos dirigimos hacia allí, deteniéndonos al lado de cada grupito para escuchar las conversaciones y observar al variopinto conglomerado humano que se había reunido para despedirla aquel tórrido sábado de julio.

—¿Sabéis algo más? —se preguntaban.

—No puedo creerlo —decían—, es imposible. ¿Quién iba a querer matarla? Siempre con una sonrisa en la boca, no tenía enemigos.

—Habrá sido por envidia.

—Envidia de qué, si todo se lo había ganado trabajando duro.

—¿Y algún competidor?

—¿Pero tú te imaginas a los de La Hacienda con pistola?

—¿Tú los conoces?

—No.

—Entonces.

—Era el alma de su familia, ¿qué va a pasar ahora?

—Mira cuánta gente ha venido, nunca he visto tanta en un funeral. Deben de ser los que trabajan en el restaurante, clientes, los del club de montaña, proveedores, la competencia, no sé. Hay personas que no conocemos de nada.

Nos dimos cuenta de que nos miraban intentando situarnos y nos sentamos en un rincón, junto a dos mujeres que cuchicheaban con las cabezas muy cerca. Parecían saber algo que no querían que oyeran los demás. Nos miraron y siguieron conversando un poco más juntas.

—Tú cenaste con ella el jueves, ¿no notaste nada raro? ¿No la viste inquieta o asustada o preocupada por algo? — preguntaba la que estaba más cerca de nosotras.

—No dejo de pensarlo, mi marido tampoco —respondía su amiga, la que parecía más afectada—. Hemos intentado recordarlo todo, palabra por palabra, gesto por gesto, apenas hemos dormido en toda la noche. Fuimos los últimos que la vimos viva, podíamos habernos dado cuenta de que algo pasaba. Pero no notamos nada que nos hiciera sospechar algún problema; al contrario, estaba más eufórica que nunca. Últimamente empezaba a pesarle lo mucho que había bregado con el restaurante y se la veía cansada. Pero la otra noche no, estaba radiante, tenía muchas ganas de hablar. Nos contó que ese era el primer fin de semana que iba a dejar sola a su hermana en el restaurante y que podía librar totalmente. No sé si sabes que Helena había pasado dos años estudiando en Lyon, Carla la había mandado allí porque decía que seguía siendo el alma mater de la mejor cocina del mundo, la francesa. Había vuelto sabiendo mucho de fogones y también de gestión y, ahora que podían compartir el peso del restaurante, Carla había hecho tantos planes que se atropellaba al contarlos.

—Yo creía que solo pensaba en el trabajo y en la montaña.

—Eso era hasta ayer, cuando no tenía más remedio que tirar sola del carro, han sido diez años, desde que murió su padre; pero ahora pensaba recuperar el tiempo perdido. Hacía mucho tiempo que no había pasado del Penyagolosa, lo conocía como su propia casa y ya no era ningún desafío para ella, tenía que ir más lejos y más alto. En septiembre iba a empezar a entrenar y el próximo verano quería subir su primer «cuatro mil», el Monte Rosa en Suiza, solo para curtirse y hacer su primer «ocho mil» antes de los cuarenta. Soñaba con poner allí una flecha con su nombre que señalara al Cap i Casal. Un amigo diseñador se había ofrecido a realizarla. No era nada sencillo, tenía que ser tan resistente como para soportar ventiscas y temperaturas de sesenta grados bajo cero y al mismo tiempo ligera y fácil de trasportar, tener estilo y trasmitir algo. Llevaban semanas discutiendo. Nos confesó que desde que leyó Peregrino de Angkor, cuando era una niña, había soñado con ir a Camboya, remontar el Mekong y llegar a los templos a través de la selva. «Hay agencias especializadas que fletan pequeños barcos para aventureros que, en un río tan inmenso —nos dijo Carla—, te dan la sensación de ser como una hoja llevada por la corriente. Voy a ir en uno de ellos. Un cliente del restaurante, que ha hecho el viaje, me ha puesto en contacto con el patrón y ya hemos llegado a un acuerdo; seremos seis, la mitad valencianos. El lunes nos reunimos. He leído tantos libros y he visto tantos documentales que solo con cerrar los ojos puedo ver el cielo de Camboya reflejado en los arrozales, los lotos de todos los colores, las palmeras en forma de abanico, los niños que pastorean enormes bueyes negros con el agua hasta la cintura, los templos de paredes cubiertas de ninfas y bailarinas sagradas todas diferentes, las pagodas doradas, las estupas, los monjes con sus túnicas color azafrán». Pensaba ir a primeros de noviembre, en la estación seca, ya había comprado los billetes y tenía cita en Sanidad Exterior para ponerse las vacunas. Antonio y yo la escuchábamos arrobados, nunca la habíamos oído hablar así.

—Ni yo. Todo un cambio. O quizás no la conocíamos de verdad.

—Tras la segunda copa comenzó a hablarnos de Agustín. Hacía poco le había mandado un correo con una foto en la que aparecía sonriente con los niños y su mujer. Al verla, le había dado una punzada en el corazón y había estado varios días alterada. Él se hartó de esperarla, de que nunca tuviera tiempo para estar juntos; se quejaba de que su familia y el restaurante fueran lo primero, de que todo lo importante quedara para mañana. Consiguió una beca para hacer la especialidad en Canadá y ya no volvió. Carla no quería más ligues ni historias de una noche, ahora podía comprometerse no solo con un hombre, también podía tener hijos. «Tengo 36 años —dijo—, el reloj biológico apremia, no me puedo dormir, pero primero tengo que…», nos dijo, y se quedó callada mirando su copa. «¿Tienes que…?», le pregunté, pero no respondió. Quizá si hubiéramos estado solas hubiera contado algo más, supongo que se cortó por Antonio, porque ya te he dicho que necesitaba hablar y yo siempre había sido su confidente. Pensé que quizás era algo íntimo, pruebas, visitas al ginecólogo, y no me atreví a insistir. Se hizo un silencio incómodo, los tres apuramos nuestras bebidas. Yo la miré a los ojos con un gesto de interrogación, pero ella los bajó y no respondió. Mañana la llamaré, pensé. Así permanecimos sin decidirnos nada hasta que ella se levantó, cogió su chaqueta y con gesto alegre anunció que era muy tarde y tenía que marcharse ya. Quisimos llevarla a casa pero no nos dejó, dijo que hacía una noche estupenda, que había luna llena, que estaba preciosa y daba mucha luz, que se iría caminando por el río como siempre. La acompañamos hasta el puente de las Flores y la vimos bajar las escaleras a saltitos. Nos quedamos un rato observando y solo cuando un coche de la policía la adelantó nos tranquilizamos y nos marchamos a buscar el nuestro. No paro de pensar en que si hubiéramos ido con ella…

La voz se le quebró y rompió en sollozos.

Nos acercamos a la sala donde estaba el cuerpo de Carla, le habían puesto un traje de chaqueta de color rojo vivo, como los que debería usar en el restaurante. Llevaba la cabeza cubierta por un fular, seguramente para cubrir las huellas del disparo y de la autopsia. Sobre las manos, un puñado de flores blancas ocultaba la ominosa mutilación. A un lado, dentro del féretro, las botas de montañera con restos de barro y de hierbas adheridos a las suelas. En el pecho tres estrellas de latón que le habían regalado sus compañeros en la cena de Navidad, las tres estrellas Michelin que juntos soñaban conseguir.

Su hermana me reconoció y se acercó. «Gracias por venir», murmuró. Fui a darle la mano pero ella me abrazó y rompió a llorar. «Lo cogeremos», respondí, y salí a toda prisa intentando que su dolor no me contagiara y me hiciera perder la distancia y la fortaleza necesarias para ejecutar mi trabajo.