Читать книгу La memoria frente al poder - Jacobo Machover Ajzenfich - Страница 10

1. EL DESCUBRIMIENTO

ОглавлениеSubí, subimos, lo que era para mí entonces suntuosa escalera. Era la primera vez que subía una escalera: en el pueblo había muy pocas casas que tuvieran más de un piso y las que lo tenían eran inaccesibles. Este es mi recuerdo inaugural de La Habana: ir subiendo unas escaleras con escalones de mármol.3

Para el narrador de La Habana para un Infante difunto, la llegada a la ciudad significa, antes que nada, un ascenso. Ascenso personal antes que colectivo. La afirmación del yo aparece en primer lugar. La conciencia de pertenecer a un conjunto, a un grupo familiar, sólo se menciona en segundo lugar, casi con desgana, como vuelta a la realidad de ese preciso momento. Lo que aquí se expresa es una sensación única, individual. El resto, el contexto, es accesorio.

El descubrimiento de La Habana se desarrolla como en un cuento de hadas, pero un cuento en el que el palacio encantado es reemplazado por el decorado menos fastuoso de lo que va a ser «la casa de las transfiguraciones».4 La visión inicial sigue intacta, por lo menos a los ojos del adolescente provinciano que sube por primera vez la escalera.

Ascenso desde el pueblo natal, situado en la provincia de Oriente, a la capital, deseo de ascenso social también, sin duda. Pero aquí se trata de un sentimiento inconfesable, a causa del compromiso político y social de los padres del narrador (y del autor), su militantismo comunista.

En La Habana para un Infante difunto, apenas se menciona el contexto político, salvo en la descripción del universo familiar y del de los amigos que rodean a los padres. De ahí las precisiones sobre la adhesión política de la madre, quien ejerce cierta atracción física sobre otros militantes.

Era uno de los guajiros que mi madre en su celo de ganar prosélitos había convertido al comunismo, pero yo me temía que estaba en La Habana no por cuestiones de partido sino detrás de mi madre, que era entonces una belleza comunista.5

La visión del padre es diferente. Éste es a la vez el representante de la ortodoxia comunista y su víctima, por la condición material miserable que padece por imposición del partido.

... la afrenta de la ignominia a que era sometido mi padre a diario, él preso político por la causa comunista, creyente en Marx y en Engels y en Lenin y hasta en Stalin, disciplinado hasta la obediencia ciega, devoto hasta parecer humilde y militante hasta ser indiscernible en las filas del partido– es esta calidad partidaria que hacía que no repararan en él: era tan buen comunista que había logrado hacerse invisible.6

El compromiso ideológico de los padres sólo tiene una importancia relativa. A pesar de la mirada a veces irónica, a veces indignada, del narrador, todo queda subordinado a las peripecias sexuales, que son las únicas que cuentan en esta novela. Cabrera Infante establece una jerarquía precisa de los distintos aspectos de la realidad: el erotismo y la miseria son más importantes para el adolescente que los problemas políticos.

Las condiciones materiales son sumamente precarias. El «solar»7 (término derivado del de la antigua «casa solariega»,8 que ya no designa en absoluto la misma realidad) de La Habana Vieja resulta ser una versión degradada del palacio de los cuentos de hadas.

El elemento fundamental, el que desencadena los mecanismos de la memoria, el «recuerdo inaugural», como la «madeleine»9 de Marcel Proust, es la «escalera». La memoria trabaja en función de tres niveles sucesivos. El primero, el que queda grabado más allá de la realidad, se apoya en la visión de la «suntuosa escalera». No hay descripción en ese primer momento, sólo una impresión de grandeza y de belleza, casi de magnificencia y de gigantismo. Es la voluntad de sublimar lo real, de escaparle a un marco que, más tarde, se irá volviendo, por momentos, sórdido. El segundo es más explicativo y, al mismo tiempo, más sucinto. La «suntuosa escalera» se vuelve, simplemente, la «escalera». La sensación majestuosa se explica por contraste, ya que se trata de una novedad desconocida en el pueblo. El tercero, por fin, se vuelve más descriptivo («unas escaleras con escalones de mármol») a medida que la visión inicial va tomando cuerpo, apropiándose los detalles de la realidad, y se va precisando junto con el desarrollo progresivo de la memoria. En la obra de Cabrera Infante, las descripciones detalladas son pocas. Lo que importa son las sensaciones o las palabras que sirven para recobrar el pasado desaparecido.

La «escalera» es el único elemento recurrente, que se repite de manera casi obsesiva al inicio del relato, más que la ciudad, más que las mujeres, más que el lenguaje. Puede conducir a un lugar desconocido, al cielo, al paraíso o al infierno. En todo caso, es la espina dorsal del primer contacto, la vía elegida para la iniciación. El término aparece mencionado en múltiples ocasiones desde el principio de la novela.

Así mi verdadero recuerdo habanero es esta escalera lujosa que se hace oscura en el primer piso (tanto que no registro el primer piso, sólo la escalera que tuerce una vez más después del descanso) ...10

Más tarde, después de una larga vuelta por distintos lugares de La Habana y de varios vaivenes entre pasado y presente, la visión inicial, punto de arranque de la memoria y del relato, surge otra vez. Aquí cumple la función de resumen, a la vez punto de partida y de llegada, como si se tratara de un relato o, más bien, de una descripción, circular.

... el ascenso de una escalera de mármol impoluto, de arquitectura en voluta y baranda barroca...11

La intención de Cabrera Infante es diametralmente opuesta a la de un Alejo Carpentier. En «La ciudad de las columnas»,12 Carpentier comienza su descripción de La Habana por una cita de Alexander von Humboldt, de principios del siglo XIX. Cabrera Infante, por su parte, da comienzo a su relato sin necesidad de referencias históricas. Su relación con la historia se manifiesta por un absoluto rechazo, al contrario de Carpentier, quien ve en la historia la culminación de la condición humana y en la historia latinoamericana un microcosmos de la historia universal.

En el plano arquitectónico, tampoco se trata de describir las maravillas coloniales de La Habana Vieja sino su aspecto menos presentable, «esa institución de La Habana pobre, el solar».13 La Habana de Cabrera Infante (al menos la de esta novela, ya que la de Tres tristes tigres ha creado una verdadera mitología nocturna) no forma parte de ningún circuito turístico. Es sobre todo sensual, su recuerdo se refiere exclusivamente a los sentidos, lejos de cualquier tipo de erudición, arquitectónica o histórica, sistemáticamente dejada de lado. La memoria, para ser lo más fiel posible, debe aparecer liberada de cualquier conocimiento superfluo, si no, correría el riesgo de ser una reconstrucción puramente intelectual, de volverse artificial. Por eso la mirada del narrador es interior. Asume su propia subjetividad sin la más mínima interferencia, sin ninguna necesidad de demostración fuera de la narración por sí sola, con una absoluta confianza en la memoria individual, la de los sentidos.

La visión de la «escalera» es tan recurrente por ser la huella visual de la entrada del niño en la adolescencia, del preciso instante en que comienza la iniciación del narrador. «Pero yo puedo decir con exactitud que el 25 de julio de 1941 comenzó mi adolescencia».14 ¿Por qué esa exactitud en cuanto a la fecha de lo que, en general, es objeto de un proceso más o menos largo, en que el paso de una etapa a otra se produce de manera imperceptible o inconsciente? Además, la llegada a la capital no significa en sí el punto culminante de la iniciación del narrador. La Habana para un Infante difunto es una novela iniciática, un bildungsroman, pero de un tipo particular. El narrador ya ha entrado en la adolescencia. Sus aventuras, sexuales sobre todo, no influyen realmente en la afirmación de su personalidad. La acumulación de sensaciones, de encuentros con muchachas ya mujeres o con mujeres todavía niñas, sólo cumplen la función de reafirmación de una ruptura brutal con el pasado, la niñez en el pueblo, cuando aún no había despertado la sexualidad.

Todo, entonces, es posible. En el corte con la niñez, en el inicio de una nueva era, intervienen, además de la visión, sensaciones inéditas, como el lenguaje, los olores y las luces de la ciudad.

1.1 El lenguaje

Yo hice un esfuerzo muy consciente –yo era un niño– para quitarme el acento de Oriente y dejar de cantar y dejar de usar las palabras que yo usaba como muletillas, que venían de la provincia de Oriente, y para aprender a hablar como hablan los habaneros. Y eso es lo único que yo creo haber conseguido totalmente. Que nadie, a partir de dos años después de mi llegada, pudiera sospechar que yo no era de La Habana. Y si eso no es decisivo ¿qué otra cosa puede ser decisiva?15

El lenguaje es la principal aventura presente en el conjunto de la obra de Guillermo Cabrera Infante (Mario Vargas Llosa lo define como un «diestro malabarista del lenguaje»).16 Pero ¿se trata de una simple recreación de una lengua hablada o de la libre exploración de un modo de expresión particular, en el que la oralidad sería el mero soporte de una escritura diferente, deliberadamente irrespetuosa de las normas y de las tradiciones literarias vigentes? Conviene aquí diferenciar La Habana para un Infante difunto, escrito a partir de lo que Cabrera Infante llamaba «el español posible»,17 de Tres tristes tigres, verdadera orgía verbal que dinamita el lenguaje tradicional, así como de Exorcismos de esti(l)o,18 libro en el que los intentos de experimentación verbal llegan hasta el paroxismo. Albert Bensoussan, el traductor al francés de Tres tristes tigres, añoraba ese primer período al afirmar que la escritura de Cabrera Infante ya no era sino una «oraison funèbre»,19 algo así como un canto del cisne. El traductor se dejó engañar, sin duda, por una ilusión óptica. Los juegos verbales de Cabrera Infante están intrínsecamente ligados a su persona, aún cuando dejan de aparecer en primer plano. Pero los mecanismos de la memoria invocados para contar La Habana de los años 40, la de la adolescencia, requieren una construcción más sobria, más visual que verbal, más lineal sin duda y, sin embargo, más esencial.

«Aprender a hablar como hablan los habaneros». La lengua es un aprendizaje, un rito iniciático, tanto para el autor como para el narrador adolescente que penetra por vez primera en el mundo desconocido de La Habana. El habla de antes, una herencia provinciana, ya no sirve para designar el nuevo universo. Las expresiones son insuficientes, la ciudad exige otro léxico, el que ella misma se inventa con el fluir del tiempo. La lengua adquiere una dimensión mítica. Es la llave de la puerta de entrada a ese otro universo. Ciertas palabras cobran una resonancia mágica: por ejemplo «solar», a la vez lugar de vida y fuente del lenguaje, o «guagua»,20 a la que el autor dedica un largo paréntesis etimológico y que provoca una comparación hilarante entre el significado del vocablo en La Habana (el autobús) y el que tiene en Chile, Perú o Ecuador (el bebé). Apropiarse los nuevos vocablos es también una nueva manera de ver la realidad. Es una tarea esencial para el adolescente, el más difícil y fascinante de los descubrimientos. En La Habana para un Infante difunto, Cabrera Infante sólo cuenta el génesis de ese lenguaje, el que constituye la base de su otra novela, Tres tristes tigres: «La ciudad hablaba otra lengua, la pobreza tenía otro lenguaje y bien podía haber entrado a otro país».21

Los términos aquí empleados podrían también caracterizar al exilio. A fin de cuentas, La Habana ha sido solamente una etapa entre el pueblo y el exilio. Una etapa larga sin duda (alrededor de veinticuatro años), pero mucho menos larga que la del exilio londinense, iniciado hace ya más de treinta años. Las sensaciones provocadas por La Habana fueron interiorizadas en la literatura de manera recurrente, las del exilio londinense brillan por su ausencia, con contadas excepciones. Existe una diferencia extraordinaria entre las vivencias del momento y su traducción literaria, decenas de años más tarde: «Todo eso yo lo recordaré toda mi vida y, cuando lo estaba apreciando, no pensaba que lo iba a recordar tanto. Pero de todas maneras era decisivo para mí».22

El descubrimiento inicial de La Habana produce un choque verbal. El lenguaje, no obstante, no llega solo. Nace también de la necesidad de nombrar, de darles características especiales a las primeras sensaciones, entre las cuales figuran los olores.

1.2 Los olores

Ese olor, como el perfume que llevaba la primera prostituta con quien me acosté, era típicamente habanero y aunque el perfume de la puta tenía el aroma de lo prohibido, resultaba tentador y grato, este otro olor memorable que salía del cuarto podía ser llamado ofensivo, malvado, un hedor –el tufo del rechazo. Ambos olores son el olor de la iniciación, el incienso de la adolescencia, una etapa de mi vida que no desearía volver a vivir –y sin embargo hay tanto que recordar de ella.23

Cualquier iniciación conlleva el sabor de lo prohibido a la vez que el de la degradación, el descenso a los infiernos. La que vive el narrador de La Habana para un Infante difunto está marcada por dos etapas, a veces contradictorias, a menudo complementarias. La fascinación que produce el descubrimiento de la ciudad no implica que todo se vuelva color de rosa. La Habana no se deja idealizar. El paraíso perdido puede adquirir rasgos infernales.

El olor que desprende el «solar» es al mismo tiempo el de la miseria y el del sexo. El sexo constituye la mayor parte de las veces una escapatoria a la miseria, pero que se puede volver sórdida. La memoria sirve para sublimar la miseria material y la frustración sexual y transformarlas por medio del relato en aventuras cotidianas.

Las aventuras sexuales del narrador forman el hilo conductor de la novela. Pero éstas son, en un primer momento, sugeridas por sensaciones más inmediatas, que solamente en una segunda etapa se refieren a la sexualidad. Se trata de efluvios sensuales que activan la memoria del narrador, mucho después del primer contacto.

El primer contacto, por cierto, puede no ser agradable del todo, ya que produce «el tufo del rechazo». En otras palabras, el cuarto y la prostituta apestan, lo cual permite intuir que podría ser también el olor de La Habana Vieja. No hay ninguna idealización, pues. La temática de la degradación es una constante en la literatura cubana del exilio.

El trabajo de síntesis, de reelaboración efectuada con el tiempo por la memoria, va a transformar los olores nauseabundos del solar en el marco necesario para el nacimiento de la sexualidad. Atracción y repulsión forman un ciclo perfecto. Ambas se vuelven complementarias. El descenso (o la subida por la escalera) a los infiernos es la condición imprescindible al desarrollo de una sexualidad sin límites. La Habana realiza esa fusión de los olores, superando las prohibiciones y exacerbando las tentaciones. «Aroma de lo prohibido», «tufo del rechazo»: esas son las características memorables de lo que resulta ser el comienzo del recorrido iniciático del adolescente. El libro de G. Cabrera Infante es una novela iniciática en la que la aventura suprema no puede ser sino la sexualidad.

La memoria de Cabrera Infante es deliberadamente selectiva. Se esfuerza por incorporar sólo lo que proviene de los sentidos, excluyendo cualquier consideración de otro tipo, ya sea material o estética. Elimina cualquier naturalismo en la recreación de los sentimientos o de las situaciones. Fuera de los sentidos, nada parece tener existencia. Éstos van adquiriendo su propia autonomía. Por eso el lenguaje de La Habana para un Infante difunto requiere menos ornamentación que el de Tres tristes tigres, que es la novela de la apropiación de La Habana, antes de la pérdida definitiva del paraíso. En Tres tristes tigres, el escritor recurre a otra clase de elaboración, principalmente a nivel del lenguaje, porque de lo que se trata es de crear una ciudad a imagen y semejanza del (de los) narrador(es). En La Habana para un Infante difunto, es la ciudad la que forja al narrador, la que lo envuelve en sus redes: «Era la explosión de la vista, la explosión del olfato, del oído, del gusto».24 En la enumeración que hace Cabrera Infante de las sensaciones producidas por el descubrimiento de la ciudad, el olfato ocupa un lugar aparte. Se trata de la más inasible de ellas, la que la memoria puede sólo alterar en un grado menor, nunca decisivo.

El narrador de la novela no deja de subrayar la diferencia entre la realidad («una etapa de mi vida que no desearía volver a vivir») y la impresión grabada en el recuerdo, a pesar del tiempo y de la distancia («y sin embargo hay tanto que recordar de ella»). Los dos términos, casi antinómicos, se funden en una misma escritura, cuya función consiste en sublimar los aspectos más oscuros de esa realidad.

El recorrido iniciático empieza con la recreación de los olores. Su prolongación natural será el descubrimiento del sexo y del decorado más propicio a su desarrollo. Ese decorado es el que brinda su carácter excepcional a La Habana de aquella época, según Cabrera Infante: la vida nocturna.

1.3 Las luces de la ciudad

La gran aventura comenzada sucedía más temprano, en La Habana de noche, con sus cafés al aire libre, novedosos, y sus orquestas de mujeres (no sé por qué las orquestas que amenizaban los cafés del Paseo del Prado, al doblar del edificio, eran todas femeninas, pero ver una mujer soplando un saxofón me producía una inquietante hilaridad) y la profusa iluminación: focos, faros, bombillas, reflectores, letreros luminosos: luces haciendo de la vida un día continuo. Yo venía de un pueblo pobre y aunque la casa de mis abuelos quedaba en la Calle Real no había más que un bombillo de pocas bujías en cada esquina que apenas alumbraba el área alrededor del poste, haciendo más espesa la oscuridad de esquina a esquina.25

«La Habana de noche»: ése es el enfoque privilegiado en el conjunto de la obra de Cabrera Infante. Ahí es donde va a buscar la esencia de su inspiración, tanto en lo referente al lenguaje como a las sensaciones personales de todo tipo.

La visión de la vida nocturna en la capital se organiza alrededor de un doble contraste: por un lado, entre el pueblo natal y la ciudad, por otro entre La Habana de aquella época y la «ciudad-fantasma» actual. Los determinantes esenciales de ese contraste son las luces y el artificio. Es como la sensación experimentada por un recién nacido al ver las luces intensas y las sombras que se reflejan en las paredes y en los techos, formando extrañas figuras. Ni el decorado natural ni las consideraciones arquitectónicas aparecen como elementos determinantes para describir la ciudad. Lo importante es la iluminación, la profusión de luces: en una palabra, el artificio, que confiere a la noche una peculiar intensidad.

Entre el pueblo natal y la ciudad, el contraste es antes que nada cuantitativo. Al único «bombillo de pocas bujías» responde la enumeración exhaustiva de las luces que vuelven «profusa» la iluminación de La Habana. Profusión y artificio van parejos: todos los «focos, faros, bombillas, reflectores, letreros luminosos» le dan a la vida un aspecto diferente, mucho más intenso que el que tenía el pueblo. El artificio ensancha los límites de lo prohibido. Ese espacio infinito es característico de las dos novelas de Cabrera Infante, que constituyen cantos existenciales a La Habana de antes de la revolución.

El escritor acentúa el carácter ficticio, lúdico, ornamental, de las luces de la ciudad. Subraya el aspecto inútil, lo valoriza frente a la existencia, permanente, diurna, de La Habana. Las luces, por sí solas, realzan el significado de un edificio cualquiera perteneciente al universo diurno, cotidiano, incluso cuando se trata de un antiguo palacio.

Pero en La Habana había luces dondequiera, no sólo útiles sino de adorno, sobre todo en el Paseo del Prado y a lo largo del Malecón, el extendido paseo por el litoral, cruzado por raudos autos que iluminaban veloces la pista haciendo brillar el asfalto, mientras las luces de la acera cruzaban la calle para bañar el muro, marea luminosa que contrastaban las olas invisibles al otro lado: luces dondequiera, en las calles y en las aceras, sobre los techos, dando un brillo satinado, una pátina luminosa a las cosas más nimias, haciéndolas relevantes, concediéndoles una importancia teatral o destacando un palacio que por el día se revelaría como un edificio feo y vulgar.26

El artificio no excluye una memoria fiel. Tampoco excluye la intensidad de la emoción, aunque esa emoción nunca se exprese directamente, ya sea por pudor o por convicción literaria. Al apartar cualquier mediación que no sea la escritura, la emoción encuentra un lugar en medio de las impresiones y de la memoria, provocando un sentimiento de intensa nostalgia, que aflora a pesar de todos los esfuerzos, conscientes o no, desplegados para domesticarla, para reducirla al mero papel de fuente de inspiración de la escritura.

La nostalgia es allí un mecanismo. Yo la he llamado en otro lugar «la puta del recuerdo». Yo permito que la nostalgia me explote o me exija algo a cambio, porque esa nostalgia me va a permitir la función del recuerdo total, o lo más total que exista, que sea posible. No porque yo tenga nostalgias o sufra de nostalgia por un sitio u otro determinado.27

A medida que pasan los años, Cabrera Infante va cambiando, como todo el mundo. La nostalgia ya no es un término impuesto sino un sentimiento perfectamente asimilado. Entre esas primeras declaraciones, hechas en 1984, y las que siguen, concedidas en 1995, once años han transcurrido. Once años de exilio, sin producirse el regreso a la isla, sin ninguna perspectiva de regreso a corto plazo. La nostalgia es hoy día más directa. Ya no se reduce a un simple mecanismo literario.

Cuando yo la admití como «la puta del recuerdo», estaba simplemente tratando de quitarle la verdadera importancia que tiene la palabra. Pero sí, no hay otra manera de enfocar lo que yo escribo sino como intensamente nostálgico. Ahora lo puedo expresar.28

Esa nueva afirmación conduce a otra oposición: la que denuncia Cabrera Infante, entre La Habana de la novela y la «ciudad-fantasma» de hoy. Durante los años posteriores a la revolución, La Habana se ha vuelto, en su opinión, una «ciudad generadora de poder político o de ideologías extrañas»,29 la antítesis exacta de lo que representaba para el narrador del libro en el momento de su descubrimiento inicial.

El trabajo efectuado sobre la memoria es voluntariamente parcial. Es ese trabajo el que decide lo que resulta memorable, lo que puede entrar a formar parte del cuerpo del relato y, también, lo que debe quedar fuera. Hay que recrear las sensaciones iniciales, las pulsiones primigenias, contra una realidad demasiado abstracta, demasiado opresiva. Es La Habana del pasado contra la del presente, la de la escritura, la de la realidad vuelta ficción, contra la de la ideología vuelta realidad. Sólo bajo esos presupuestos, gracias a la eliminación de cualquier intermediario entre la memoria y la escritura, La Habana de aquel entonces, la de la adolescencia, puede seguir viviendo. La del presente, inaccesible, vista desde el exilio, puede, por su parte, desaparecer para siempre.

1.4 Una summa erótica

Al igual que la memoria, el erotismo es uno de los temas recurrentes en la obra de Guillermo Cabrera Infante. Un erotismo sin tabúes, hedonista, sin límites ni frenos. La transgresión de lo prohibido no implica ni represión ni pulsión de muerte, sólo frustración, amor o dolor. Tampoco se enmarca en la continuación de una tradición libertina sino en la de cierta naturalidad descriptiva (de la misma forma que la escritura intenta, en Tres tristes tigres, captar la oralidad en su mayor espontaneidad), sin moralismo, por lo menos en apariencia.

Descripción de los cuerpos, de los juegos del amor, en una iniciación que llega a su apoteosis. Cuba, y en particular La Habana, es el punto de encuentro de todos los deseos. Cabrera Infante hace abstracción de lo político, de las imposiciones y desilusiones. Encuentra en el erotismo un tema susceptible de desarrollarse fuera de la realidad inmediata, un tema común a un gran número de escritores cubanos.

El relato erótico, por supuesto, no evoluciona fuera de un contexto. Los personajes de La Habana para un Infante difunto no viven en un mundo aparte. Al contrario, se ven inmersos en su tiempo y en su espacio. La ciudad siempre les sirve de marco y de estímulo a sus aventuras sexuales. En Tres tristes tigres, el erotismo, violento y fugaz, no estaba tan presente. A medida que la escritura va evolucionando, abandonando la experimentación verbal en aras de una mayor linearidad del relato, el erotismo ya no se insinúa, como en algunos fragmentos de «Ella cantaba boleros».30 Se transforma en la materia prima de la escritura, con todos sus excesos y todas sus variaciones. Ocupa la totalidad del espacio que ofrece la página en blanco para conjurar la muerte irremediable de los sentidos que significa el exilio.

1.5 La iniciación

El primer capítulo de La Habana para un Infante difunto, «La casa de las transfiguraciones»,31 es una sucesión de retratos, femeninos en su mayoría, pero también de los hombres que viven en los barrios populares de La Habana Vieja: Eloy Santos, viejo comunista como los padres del narrador, todos ellos fundadores del Partido Comunista en la clandestinidad, o Carlos Franqui, el amigo de toda la vida, futuro dirigente del Movimiento 26 de julio, futuro director del diario Revolución y, también él, futuro disidente en exilio. Los personajes que aparecen en esta novela bajo su propio nombre ya no están mezclados, como ocurría en Tres tristes tigres, con seres de ficción. Todos han tenido una existencia real.

Cabrera Infante se acerca en la medida de lo posible a la autobiografía en cuanto al entorno que frecuentó y que marcó su estancia habanera. El exilio prolongado le va restando importancia a la ficción. Ésta subsiste en la narración de las peripecias sexuales del narrador. No podía suceder de otra manera, ya que la memoria opera por selecciones más o menos voluntarias.

En los distintos solares ocupados por la familia, entre Zulueta 408 y Monte 822, empieza la iniciación sexual del adolescente o, mejor dicho, la continuación, en un primer momento, de las experiencias adquiridas en el pueblo, entre ellas la de la masturbación, cuyo instigador el protagonista no logra recordar. Su memoria graba sólo lo que le interesa. Más que los actos eróticos en sí, son los retratos los que importan, sobre todo los de las mujeres. Mujeres precoces, a menudo adolescentes, aproximadamente de la misma edad que el narrador, pero con suficiente experiencia como para ser sus iniciadoras.

La primera experiencia es una experiencia múltiple, favorecida por la absoluta promiscuidad del «solar» y por el privilegio que tiene el adolescente de ser el único varón del lugar. El objeto o, mejor dicho, el sujeto serán tres hermanas. Las tres son diferentes, física, moral y, por supuesto, sexualmente. Ester en primer lugar, la más joven, destinataria de un amor casto y más bien platónico. Luego Fela, prototipo de la «mulata caliente»,32 que va directamente al grano, sin sentimientos, sin preparativos eróticos de ningún tipo. Lo que busca Fela es exclusivamente el sexo, con la audacia que caracteriza, en la mitología cubana y en la que se ha ido construyendo alrededor de Cuba (que a veces llegan a confundirse), a la mulata. El cuerpo en todo su esplendor, sin reservas ni falso pudor. El sexo como único objetivo, sin amor. Emilia, la más vieja, ya mujer a los catorce años, es otra cosa. Se trata de una «muchacha complicada»,33 diferente de sus dos hermanas, seguramente porque resultó ser más blanca que ellas y porque existe, en Cuba, ese «culto a la mulata».34 A diferencia de Ester y de Fela, Emilia es más tímida. Pero, incluso en ella, el deseo se abre paso en forma violenta, sin preparativos: «No era un beso adolescente: más que una muchacha Emilia era una mujer».35

En La Habana para un Infante difunto, hay a la vez una enumeración exhaustiva y una progresión en el deseo sexual. Cada una de las tres hermanas representa un arquetipo distinto. Las ilusiones románticas de la adolescencia brillan por su ausencia. Se ocultan tras una solicitación directa, casi una agresión sexual. El sexo, al igual que la ciudad, se transforma en un verdadero rito iniciático, un rito que sólo culminará en verdadero goce mucho más tarde. En el capítulo «La casa de las transfiguraciones», se trata del comienzo, del descubrimiento del erotismo. Las experiencias, frustrantes en su mayoría, se van sucediendo. La enumeración es repetitiva hasta un grado obsesivo. Todas las mujeres de Zulueta 408 y de Monte 822 están descritas, en todo caso todas las que tuvieron algún contacto sexual con el adolescente, sin sentimiento, sin lirismo. Lo esencial está en otra parte, en lo sugerido, en el decorado ambiental, en la pobreza apenas esbozada, en la promiscuidad absoluta.

Las tres hermanas representan también la mezcla de razas en el seno de la misma familia. Las formas del deseo son diferentes según el color de la piel. Ahí se encuentra el tema de la identidad cubana, pero sin ninguna necesidad de teorización. De la descripción surge el conjunto, bajo la forma de una recreación sensual inmediata, realzada por el modo narrativo adoptado, el de una linearidad casi total apenas puntuada por los paréntesis, cuya función es la de subrayar los caminos enrevesados de la memoria. Una memoria del exilio que no pretende demostrar nada pero que intenta recuperar la vitalidad de los sentidos, las impresiones de los orígenes.

La promiscuidad del «solar» permite todas las manifestaciones del deseo. La iniciación sexual puede convertirse en liberación sin dejar de ser, sin embargo, una mera consecuencia de las circunstancias, de la miseria. Cabrera Infante no se deja llevar por ninguna clase de miserabilismo. El relato raras veces alude a las circunstancias materiales en que viven la familia del narrador y el narrador en persona. Todo forma parte de los innumerables silencios que recorren la obra del escritor exiliado.

Zulueta 408 es el mundo cerrado del narrador, el «falansterio»36 donde todo es posible, lejos de esa otra sociedad que es la escuela. Nadie proveniente de afuera puede penetrar en ese mundo oculto. El solar permite el nacimiento de todos los fantasmas, de orgías imaginarias, de los deseos sin realizar. El acto sexual frustrado es tan importante como el contacto efectivo, si no más. Todo se vuelve objeto de deseo erótico en ese marco de pobreza, en ese escenario teatral permanente, inaccesible al profano, que se funde con el mundo de la noche, de la oscuridad de los cines, del útero de la madre. Una especie de cueva en la que se entra por fatalidad social, en la que tienen que vivir los recién llegados a La Habana. El escenario de pronto se ilumina y los personajes empiezan a moverse como en un teatro de sombras.

Pero son sobre todo personajes de carne, como en el caso de Isabel Escribá y de Dominica, mujeres maduras que agitan las noches y los días del narrador, una por medio de las revistas americanas colocadas encima de la mesa, llenas de beldades fotogénicas que incitan a la masturbación, la otra a través de una única aparición semi-desnuda, que no se concretiza en contacto sexual. Isabel Escribá y Dominica hubieran podido ser meras vecinas del narrador. En el libro de Cabrera Infante se convierten, igual que todas las demás, en objetos de deseo. La galería de retratos que pueblan Zulueta 408 y los fantasmas que se agolpan en la mente del adolescente se mezclan en una misma descripción, que no excluye el aspecto sórdido del conjunto. El erotismo aquí trasciende la miseria.

Luego viene Zenaida «la memorable»,37 cuyo contacto fugaz permanece en la memoria gracias a su parecido con otra visión, una visión cinematográfica, la de Alida Valli. Y, por fin, el encuentro con «el mal y el placer hechos una misma carne»,38 en esa fusión de los contrarios presente en toda la obra de Cabrera Infante: la puta, Etelvina. Para encontrarla, no hace falta buscar mucho tiempo. Esta allí, en el «largo pasillo central»39 recorrido por la memoria, desnuda, ofreciéndose a la vista del adolescente timorato, frustrado en sus pulsiones por la «policía del sexo»,40 su propia madre. Etelvina, que tiene sólo catorce años, no muestra ningún tipo de culpabilidad. Habla de sexo como otros pueden hablar del tiempo. Es una «puta alegre»,41 independiente. Etelvina es, en otro marco, la culminación de Fela, la niña-mujer que muestra a todo el mundo su sexualidad sin tabúes, segura de sí misma y de su belleza o, al menos, de su capacidad atractiva. La iniciación, con Etelvina, no es principalmente sexual. Es más bien verbal, espiritual, liberadora.

La aparición de Etelvina es uno de los momentos culminantes del primer capítulo. Es la visión más completa que tiene el narrador. Hasta entonces, los contactos visuales habían sido rápidos, apenas esbozados. La memoria puede demorarse sobre el cuerpo de Etelvina, como si se tratara de un cuadro bien delineado. Pero los contactos carnales siguen siendo pobres e imperfectos.

El escritor despliega todos sus fantasmas a lo largo y ancho del libro. Son producto no de una tolerancia sexual natural sino de una libertad adquirida durante los años de exilio, lejos de las presiones del entorno familiar. El erotismo de Cabrera Infante es un erotismo alegre, sin complejos aparentes, que unas veces provoca el deseo, otras veces la risa, por momentos incluso el asco, pero que excluye cualquier idea de culpabilidad.

El narrador prosigue su búsqueda por el «solar» tomándose todo el tiempo necesario, ya que «el infierno y el paraíso no se conocen en un solo día».42 Zulueta 408 es un punto de encuentro de razas y de orígenes diferentes. Gloria y Delia son chinas. La primera es una «solariega verbal»,43 cubanizada en extremo, vulgar. La otra es todo lo contrario: dulce, reservada, agradable, impenetrable. Como el libro entero trata de sexo, la visión de las dos chinas concluye con una pregunta que resume todas las obsesiones del protagonista: «¿Dónde encontrar una china penetrable?».44

Fabuloso juego de palabras que invoca a la vez el interés etnológico y el interés erótico, más apremiante.

La presencia de las dos chinas muestra el carácter cosmopolita de La Habana Vieja de aquella época. Al lado de ellas, vive Sonia La Polaca,45 en realidad judía rusa, pirómana medio loca. Frente a su apartamento se encuentran María la Mallorquina y su hija Bárbara, al lado de Lucy y de Daisy, también ellas objetos de deseo y, más lejos, Georgina, «la única negra pura».46 Todas las razas, todas las nacionalidades y todos los colores se han dado cita en ese microcosmos de la realidad cubana, así como todos los tipos. Serafina, la «prostituta»,47 es lo contrario de Etelvina. Prostituta fina, elegante, «lujosa»48 y, «como no era cubana, sin nalgas».49

La visión del «solar» que tiene el narrador de La Habana para un Infante difunto es parecida a la del personaje interpretado por James Stewart en The rear window de Alfred Hitchcock, en el que un reportero, con la pierna enyesada, ve cómo, frente a su ventana, alguien está cometiendo un crimen. Junto con su novia, interpretada por Grace Kelly, va a ayudar a resolver el enigma de la desaparición del cuerpo de la persona asesinada.

La escritura se desplaza por el «largo pasillo central» de la misma manera que la cámara cuando penetra en los apartamentos de un edificio neoyorkino en pleno verano, intentando sorprender la intimidad de cada uno de los residentes que salen a la ventana, construyendo historias alrededor de los gestos captados por el protagonista-mirón de la película. Aquí también el narrador es un mirón. La visión es más importante que las escenas sexuales propiamente dichas.

En el primer capítulo del libro, hay un largo travelling, como si la cámara se detuviera en cada habitación, con el tiempo suficiente para ver alzarse la cortina que separa al espacio privado del espacio público, e imaginarse un conjunto de apariciones alrededor de las siluetas apenas apercibidas pero magnificadas en el deseo y, sobre todo, en la memoria del exilio. El contacto es fugaz, instantáneo, meramente visual. Cualquier anécdota podría ser construida a partir de una percepción sucinta de los personajes. Cabrera Infante sólo subraya su aspecto erótico. Se niega a ir más allá: «... no he regresado al pasado para escribir unas memorias artísticas...»50

Todo lo que pudiera apartar al narrador de ese aspecto significaría una desviación de la memoria. Eso lo alejaría de su concentración, una concentración casi sobrehumana para poder recrear hechos y gestos pertenecientes al pasado. Los demás elementos están ahí sólo para subrayar la acción erótica, para atraer la atención sobre ese único tema, exclusivo y obsesivo.

Las únicas aventuras posibles para este personaje –son además bien lamentables y tristes aventuras– son las aventuras eróticas. Por eso es la circunscripción solamente al aspecto erótica de la vida del personaje.51

Las peripecias del protagonista ¿son realmente «lamentables y tristes aventuras»? Frente a la realidad del solar, las vivencias eróticas del narrador son efectivamente frustrantes e incompletas. Nunca llegan a una culminación perfecta. Cada una de las escenas es independiente de la otra. La única relación entre todas ellas es el decorado del «falansterio», que adquiere resonancias míticas, pareciéndose a fin de cuentas a la cueva de Alí Babá. Lo que no era sino un antro de promiscuidad se ha vuelto un lugar maravilloso, un escenario teatral o una pantalla de cine, con el protagonista desempeñando un doble papel, el de actor y el de mirón.

Las experiencias sexuales en sí se organizan en el seno de la narración como pasos esenciales y necesarios hacia una salvación, un abandono del puritanismo familiar.

Nací puritano o me hicieron (mi padre, mi tío Pepe, mi tío Matías: amigos del seso, enemigos del sexo) y solamente la educación sexual, la que recibí en esa escuela de escándalos que fue Zulueta 408 me salvó de una suerte peor que la muerte: hacerme hombre de bien.52

La memoria organiza la narración como si se tratara de un ritual iniciático. El conjunto de los actos, de las sensaciones y de las visiones son las huellas indispensables para la pérdida de la virginidad. Pero la memoria del erotismo supera la realidad erótica. Lo que, en un primer momento, era sórdido se transforma en un marco liberador. Las prohibiciones iniciales logran ser transgredidas por medio de la intervención del recuerdo más que por la realización del acto sexual en sí. Las prohibiciones persisten, la culpabilidad desaparece.

La progresión en el libro de Cabrera Infante no es ni cronológica ni lineal. Es más bien acumulativa. Para el narrador resulta imprescindible enumerar todas las experiencias vividas o imaginadas durante su estancia en Zulueta 408. De esa summa erótica, Cabrera Infante da un cuadro detallado, a veces entrecortado por otra clase de recuerdos, diferentes pero orientados hacia la única obsesión sexual, aún cuando se abandona el marco de Zulueta 408 para el de otro «solar», el de Monte 822: «Las dos hermanas de Zulueta 408 no eran como las tres hermanas de Monte 822».53

La iniciación ya está bastante avanzada, falta concretizarla. La experiencia es incompleta, apenas marcada por un seno ofrecido para ser en seguida retirado y, luego, por un beso robado, sublimado en la mente del adolescente. Si el contacto es parcial, la visión, por su parte, es más excitante, más larga, ininterrumpida. La visión es la de la mujer sorprendida en su desnudez, que provoca una masturbación instantánea. Puede ser contemplada sin apuros, como Etelvina.

Era la segunda mujer que veía desnuda –la tercera si incluía a mi madre– y si las dos primeras estaban alejadas por los tabúes del incesto y de la infección, esta de ahora era lejana.54

El voyeurisme se va a seguir desarrollando, sin provocar ningún sentido de culpabilidad, solamente el miedo de ser sorprendido por la mujer objeto de contemplación.

En este libro, la mujer es mero objeto de deseo. Lo es resueltamente, sin cortapisas. No podía ser de otra manera, en ese incesante vaivén entre las vivencias del adolescente y la memoria del narrador. Lo que queda en la memoria son cuerpos, olores, sensaciones. Lo que resulta de la elaboración, del pensamiento, queda relegado hacia otra zona, para poder conservar la sensación en el estado más puro posible, lejos de cualquier tipo de moral o moralismo. El adolescente es egoísta, machista hasta el fondo de sus expresiones, el narrador también lo es. Pero el reproche de machismo sería demasiado sencillo, ya que es demasiado evidente. La galería de mujeres aquí pintadas tiene como función el alzar una barrera contra el tiempo, la distancia y las contingencias políticas.

Ese machismo aparente se manifiesta también en el trato del narrador con los homosexuales. La homosexualidad es uno de los temas más sensibles de la literatura cubana contemporánea. De una forma o de otra, casi todos los escritores se ven obligados a referirse a ella, tal vez porque, desde que empezó a ser brutalmente reprimida, represente la expresión de cierta concepción de la libertad individual frente al orden moral imperante.

En La Habana para un Infante difunto, los homosexuales están descritos desde fuera. Forman parte del espectáculo permanente que es el «solar» de Zulueta 408. No son para nada objeto de deseo por parte del narrador, sólo un fenómeno de curiosidad. Su presencia en el relato está ligada a la muerte y al crimen, a un suceso que sacude la muy relativa tranquilidad de los días y de las noches del lugar. Los homosexuales, en el libro, no son las estrellas del escenario. Aparecen en grupo al lado de la anécdota central, siempre un poco apartados: «En realidad el piso estaba emparedado entre dos pisos en que pululaban los pederastas».55

La zona homosexual es una zona prohibida. Acceder a la vista de un mundo diferente, el de la homosexualidad, significa también un descenso a los infiernos, según el punto de vista de una moral que, a pesar de la expresión cotidiana y exacerbada del deseo, persiste en la mente del narrador adolescente.

En el piso de abajo, el primer piso, ese lugar oscuro y remoto al que no alcanzaba siquiera la luz ceniza, siempre en penumbras, estaba todo habitado por homosexuales. No tiene explicación racional esa congregación de cundangos.56

El descenso a los infiernos es puramente visual. Es la transgresión de lo prohibido. Pero lo prohibido permanece. El universo homosexual de Zulueta 408 forma parte del decorado pero no entra dentro de la expresión del deseo por parte del adolescente.

En este libro, la sensación erótica sigue un proceso de degradación, incluso en el universo femenino. El erotismo no conduce a la concretización suprema del placer, se vuelve repetitivo al extremo. Todas las experiencias se encuentran colocadas en un mismo plano, desde el beso más simple hasta la eyaculación, como si fueran la consecuencia obligada de una evidencia o de la fatalidad, obra de la promiscuidad en la que se entretejen el deseo y la prohibición de ese mismo deseo.

Fuera del breve paréntesis de Nela, con quien el narrador está a punto de llegar, por fin, a la penetración, es el personaje de Nena la Chiquita el que resume por sí sólo el ciclo atracción-repulsión: «Ella era una mujer muy mayor, casi una vieja, sin un solo diente...»57

Nena la Chiquita es un antídoto al erotismo. Pero, en ese lugar donde «lo inimaginable era lo cotidiano»,58 ella también muestra una sexualidad desbordante, enfermiza y «repugnante».59 El sentimiento de asco es complementario del placer. El erotismo aquí no es refinado, de lujo. Es una acumulación de experiencias, algunas de ellas «lamentables y tristes» como la vida misma.

La historia de mi vida erótica en Zulueta 408, ese tramo del tránsito de mi vía crucis sexual, esa parte de mi pasión parece una larga iniciación al fracaso.60

Las mujeres se siguen y se parecen. Son meras etapas de esa «larga iniciación al fracaso». Todas están en el mismo nivel, independientemente de la realidad del contacto o de la relación sexual. Un juego, una mirada tienen la misma importancia que una verdadera relación carnal. Chelo, Elenita, Rosita, paradigmas de los amores adolescentes, provocan los mismos deseos que Severa, Elvira o Lucinda, consideradas como «calientapollas».61

Las expresiones que emplea Cabrera Infante en la recreación de ese itinerario sexual adoptan el vocabulario erótico común a la lengua española. En esta novela no indaga, como en Tres tristes tigres, las innumerables variaciones alrededor del habla cubana y, en especial, habanera.

Esta vez los cuerpos femeninos son más importantes que los diálogos, prácticamente inexistentes, como si el sonido de las voces hubiera acabado por diluirse con el transcurrir de los años para cristalizar en un pasado remoto.

La última etapa de la iniciación del adolescente en ese espacio cerrado que representa Zulueta 408 se confunde con otro tipo de iniciación: la iniciación literaria, como en el caso de Marcel Proust al final de À la recherche du temps perdu. El fracaso erótico con la «prima»62 del narrador influye en las primeras prácticas de escritura. Pero pronto se acaba el universo del «solar». Sus contornos se van volviendo imprecisos y contradictorios.

La extraña luz ceniza que fue una vez malva se había hecho familiar, la atmósfera de pesadilla era el sueño cotidiano, los habitantes ajenos o peligrosos eran ahora amigos, el sexo se hizo amor y a su vez sexo de nuevo, pero la salida fue como una salvación.63

Por fin, se cierra el telón sobre ese gigantesco escenario teatral. La iniciación llega a su fin, que no es apoteósico, sino más bien la culminación de una etapa perfectamente delimitada.

La etapa de Zulueta 408, más que un tiempo, fue toda una vida y debió quedar detrás como la noche, pero en realidad era un cordón umbilical que, cortado de una vez, es siempre recordado en el ombligo.64

«La casa de las transfiguraciones» era el vientre de la madre, un universo a la vez peligroso y protector, el descubrimiento de La Habana y de las mujeres, la iniciación a la adolescencia, al sexo y a la vida.

1.6 Ruptura del cordón

El «solar» de Zulueta 408 significaba el primer paso del pueblo natal a la gran ciudad, la entrada en el universo mítico de la capital. La Habana para un Infante difunto tiene como marco, en su primer capítulo, La Habana Vieja, microcosmos de la pobreza de la ciudad, mientras Tres tristes tigres adopta como decorado el del Vedado, barrio más moderno, urbanizado a la americana, con sus edificios altos y el trazado regular de sus calles y avenidas. El centro de gravedad se desplaza de un barrio a otro.

El final de la época de La Habana Vieja significa también el abandono de cierta seguridad, paradójicamente unida con la promiscuidad y la pobreza. Las experiencias sexuales del adolescente desprendían el olor del descubrimiento de lo desconocido y de la ciudad. El alejamiento del «solar» implica el abandono del narrador a sí mismo. «La casa de las transfiguraciones» era el marco ideal para el surgimiento de las sensaciones eróticas, sin necesidad de forzar su aparición. El nuevo ambiente ya no es tan intensamente sensual. El placer no resulta tan espontáneo. Hay que ir a buscarlo en la noche o en las salas oscuras. El universo de Zulueta 408 y de Monte 822 era diurno, se ofrecía a la vista de todos. El del Vedado requiere la noche, la oscuridad, lugares supuestamente más propicios. Es el final de la adolescencia y de cierta candidez, relativa por supuesto. Es la entrada en el mundo de los adultos y en el de la soledad. El abandono del útero materno, formado por el círculo cerrado del «falansterio», provoca una sensación de vacío, de pérdida de un fragmento de sí mismo, una ruptura brutal y profunda. El nuevo terreno de conquista es antes que nada un salto hacia lo desconocido. La exaltación de la noche, proyecto que anima la escritura de Tres tristes tigres, novela escrita antes que La Habana para un Infante difunto, sólo llegará después en la realidad de las vivencias del autor. Por el momento, se trata sólo de una etapa intermedia entre el paraíso perdido y el infierno revelado.

Es una etapa en extremo repetitiva. El libro narra una serie de aventuras, tan frustrantes unas como otras, como si no quedara nada por descubrir o como si los nuevos descubrimientos no tuvieran ya el mismo sabor. Sin embargo, el libro describe todas las variantes: el arte de la masturbación en el capítulo titulado «Amor propio»,65 el voyeurisme en «La visión del mirón miope»,66 la experiencia de la «posada»,67 especie de hotel por horas, la pérdida de la virginidad, casi sin darse cuenta, como una peripecia más, con Julieta, en «La muchacha más linda del mundo»:68 «Es entonces que caigo en la cuenta que la he penetrado, que ha triunfado el sexo, que ella me acaba de iniciar en la otra vida, allí donde vive el alter ego».69

Ese acontecimiento, que hubiera podido ser la culminación, la recompensa merecida después de tantos esfuerzos, ocupa el mismo espacio que los demás. El autor procede simplemente por acumulación, sin jerarquizar ninguna de las acciones.

La memoria es una traductora simultánea que interpreta los recuerdos al azar o siguiendo un orden arbitrario: nadie puede manipular el recuerdo y quien crea que puede es aquel que está más a merced del arbitrio de la memoria.70

Según Cabrera Infante, la memoria agencia las parcelas del recuerdo a partir de un orden que ella misma se fija. Su traducción literaria, sin embargo, se vuelve implacable. A la vez acumulativa y selectiva, no deja escapar ningún detalle anatómico, deshaciéndose de todo elemento contextual, ya sea sentimental, social o de cualquier otro tipo. La parte del libro que va desde «La casa de las transfiguraciones» hasta el inicio de «La Amazona» impresiona por la frialdad absoluta que se desprende de esa serie de encuentros sexuales, nunca perturbados por una forma cualquiera de sentimiento o de lirismo. La memoria, a la vez que proclama su voluntad de no ocultar nada, se esfuerza en realidad por ocultar lo esencial: la evocación de los sentidos primigenios a pesar de los interminables años de exilio, que hace de La Habana para un Infante difunto un libro absolutamente necesario, más allá de su apariencia de catálogo erótico sin mayores consecuencias. Los sentimientos no se expresan. Aparecen sólo en filigrana bajo una capa de frialdad provocada por la acumulación de los detalles eróticos. Lo mismo para el amor.

Las aventuras narradas excluyen cualquier discurso amoroso que no sea meramente sexual. No tienen como fin provocar la excitación del lector, en la medida en que todo está revelado y no sugerido. En ese sentido, la escritura puede ser comparada (sólo en ese punto) a la del marqués de Sade quien, en su obra, tiende a transgredir el orden moral de su época más que a provocar el deseo. Es lo contrario de un erotismo precioso o refinado. Esta enorme novela es decididamente vulgar: «Hay algo vulgar en el amor, sin siquiera señalar el sexo».71

Amor y sexo acabarán por unirse. El amor aparece al final del libro, en el capítulo titulado «La Amazona».72 Ese capítulo contrasta con todos los demás. Aquí ya no hay acumulación de objetos eróticos. Sigue habiendo descripciones de actos sexuales, incluso de proezas, pero con una única mujer, presencia fundamental del libro, radicalmente distinta de las demás, ya que el narrador, con ella, llega a conocer no sólo el sexo sino también el amor.

El amor pues o, por lo menos, algo parecido a un sentimiento amoroso que se insinúa en la escritura, pero sin lirismo. Un amor carnal, acompañado por una buena dosis de vulgaridad. En realidad se trata de la culminación de todas las experiencias sexuales anteriores, una vez superadas las sucesivas etapas de la iniciación, ya en la edad adulta. Pero la vulgaridad persiste, como si ninguna de las sensaciones experimentadas en el transcurso de la adolescencia se hubiera modificado, como si esas sensaciones no hubieran perdido para nada su poder de evocación ni su autenticidad.

No es que yo tenga nada contra la vulgaridad. Al contrario, nada me complace más que los sentimientos vulgares, que las expresiones vulgares, que lo vulgar. Nada vulgar puede ser divino, es cierto, pero lo vulgar es humano.73

«Lo vulgar» se vuelve una categoría particular, la expresión magnificada de los sentidos. La vulgaridad se acerca al lenguaje, la otra aventura presente en la obra de Guillermo Cabrera Infante. La recuperación del lenguaje y de la vulgaridad forma parte de la misma empresa elaborada desde el exilio: «En otra parte he exaltado el carácter precioso del lenguaje habanero, tan vulgar, tan vivo, tan sentida su desaparición».74

El amor se presenta bajo los rasgos de Margarita, actriz de televisión en Caracas, belleza algo exótica en su forma de andar y en sus expresiones, pero genuinamente cubana: «Ella era como la sexta esencia de la mulata y al mismo tiempo era completamente blanca».75

El relato se desarrolla como una verdadera historia de amor. Encuentro, cita fallida, nuevo encuentro, adulterio. Los primeros pasos llevan por supuesto al contacto sexual. Pero el tono cambia: un elemento romántico se introduce de manera subrepticia, sin avisar, en un libro que, en apariencia, rechaza cualquier tipo de sentimentalismo.

Como Marguerite Gautier, en La Dame aux camélias,76 de Alexandre Dumas fils, Margarita Pérez sufre de un grave problema físico: le falta el seno derecho. Sus gestos demasiado perfectos sólo revelan el defecto cuando ella se encuentra desnuda frente al narrador. Entonces surge cierto pudor, que es también la muestra de una diferencia intrínseca con las anteriores experiencias. Esta aventura será mejor controlada, menos frustrante. Se acabó la adolescencia.

La Habana para un Infante difunto posee un carácter romántico insólito pero no fortuito. Las raíces, aunque no sean las de la de la novela decimonónica tradicional, son, sin embargo, parecidas: «...ella, la amante condenada, cambiada la tuberculosis finisecular por una mutilación...».77

El discurso amoroso sale por fin a la luz, paralelo a la relación erótica pero independiente de ella, por lo menos al principio.

...supe que me había enamorado de ella, tal vez por primera vez. Sé que tenía que revisar mi pasado y llegar a la conclusión de que en los amores anteriores solamente me creí enamorado, que nunca estuve enamorado de Julieta y mucho menos de Dulce, y que el amor breve, falla de mi carácter, que sentí por mi mujer lo había anulado enseguida al conocerla íntimamente. Con Margarita, sin embargo, era el amor y lo sentiría, gozaría, sufriría, a pesar de su personalidad –o por ella misma.78

El amor romántico de Margarita y del narrador es también violentamente sensual. Violentamente, en todos los sentidos. Margarita le deja marcas en todo el cuerpo, manera un tanto «cursi»79 de dejarle huellas indelebles que no sean solamente sentimentales: «Pero no todo era amor violento el de Margarita, ni siquiera sexo».80

El narrador se deja llevar y devorar por una pasión que Margarita ha sabido tejer poco a poco, adoptando todos los registros, el misterio y su revelación, en una escenografía en que la totalidad del cuerpo es sugerida por una visión parcial de la mitad perfecta, sin defectos, entrevista a través de un rayo de luz, mientras la otra mitad permanece en penumbras, adivinada apenas, aún inaccesible pero palpable. El juego erótico se vuelve cada vez más complejo, más excitante. Provoca una progresión del deseo pero sigue conservando zonas oscuras que alimentan el secreto. Margarita representa, en realidad, el principio y el fin, la verdadera primera experiencia amorosa y la única excepción a lo que, a lo largo del libro, no es sino una mera acumulación de frustraciones sexuales.

...nada es tan erótico como el sexo entrevisto: ella me había enseñado su medio cuerpo y dejó que mi imaginación se excitara con la imagen prohibida de su otra cara de la luna.81

La imperfección transforma el deseo en pasión: «...llegué a amar esa parte en sombras de su cuerpo, sintiendo mi amor por Margarita transformarse en pasión».82

Una belleza perfecta debía ser fría por esencia, demasiado segura de sí misma, dejando un espacio restringido a la expresión de la ternura o a la posesión del cuerpo entregado.

Como de costumbre en la obra de Cabrera Infante, la visión ofrecida es una visión cinematográfica. El juego de luces y de sombras es característico del expresionismo, que la literatura sólo puede sugerir de manera imperfecta. Al igual que el paseo por «el largo pasillo central» de Zulueta 408, sólo la imagen en movimiento permitiría captar con todos sus detalles la fantasmagoría y el erotismo de la escena.

...solamente el cine ofrece esos claroscuros, esa luminotecnia dramática, esa fusión de las luces con las sombras como forma narrativa, y lo que había concebido ella con la bombilla del baño, la rendija de la puerta y su cuerpo era casi un shot en blanco y negro, una escena sacada, sin ella saberlo, del repertorio visual de Von Sternberg.83

Toda película conlleva su apoteosis, su clímax, y también su final. El amor de Margarita contiene un componente romántico pero también físico. La sexualidad en este capítulo es más romántica. Proyecta una luz distinta sobre todas las frustraciones anteriores. Éstas pueden ser leídas ahora como jalones en la conquista de un absoluto. Todos los descubrimientos, en su mayoría inacabados, tenían como único objetivo alcanzar a la vez el sexo y el amor, el juego erótico y la comunión sentimental, reunidos en una única mujer. Las proezas sexuales de Margarita y del narrador llegan hasta el delirio: «¿Te das cuenta de lo que hemos hecho? [...] ¡La cantidad de palos que hemos echado!»84

Margarita se entrega por completo, aún con su defecto físico (el seno que le falta), que se vuelve a su vez sensual porque le pertenece sólo a ella: «...esa altura del amor era producida por la sexualidad de Margarita y era un esplendor que no se volvería a repetir».85

A pesar de la apoteosis sexual, el final es más prosaico, aunque sea el fruto material de esa sexualidad sin límites y, también, sin precauciones: el aborto, que termina por cortar el hilo de la relación. La mayoría de los amores románticos del siglo XIX concluían con la muerte de uno de los protagonistas. Aquí se trata de un romanticismo paradójico, que termina con un aborto, consecuencia del delirio amoroso. El aborto acaba con el deseo antes de que la rutina y el tiempo logren destruirlo.

Margarita se va, sin sollozos ni llantos, para Venezuela. El narrador se niega a seguirla, por la simple y llana razón de que, en ningún momento, en aquella época, se planteaba abandonar La Habana: «...La Habana era no sólo mi fin y mi principio, sino mi medio».86

Es también un pretexto, una manera de acabar con la duda, de elegir entre la realidad y el amour fou, sin romper el cordón que lo ata al universo que él mismo se ha forjado durante su adolescencia: «Nuestro amor era un cordón ombilical».87

Quedan aún muchos cordones por romper. Si el narrador elige acabar con el que lo ata a Margarita es porque, a fin de cuentas, ésta ha sido sólo una silueta en la inmensa galería de retratos de mujeres que aparecen a lo largo de este enorme libro. La verdadera base de la novela, la fuente de las aventuras y de la inspiración, es el decorado, la materia prima de la memoria: La Habana («No pienso dejar La Habana nunca»).88

La Habana para un Infante difunto es un canto erótico y una evocación del deseo recreado por la nostalgia y por la memoria. La conclusión del libro es «un final de película», como se dice en Cuba, en que todas las imágenes se confunden en la oscuridad de una sala de cine (que es también la personificación de un útero, materno o no), en la que el narrador, sumergido por la cadencia acelerada de las imágenes que se cruzan, le da libre curso a su demencia. Lo real estalla en ese final apocalíptico en que las visiones y los sentidos se mezclan en un rincón de la memoria, que no puede hacer nada para impedir la desaparición de cualquier noción de tiempo o de espacio: «Y eso es lo que yo he aprendido en años de escribir, de que en realidad sí existe la independencia de la memoria».89

1.7 El cine como escenario teatral

Para el crítico de cine que fue y sigue siendo Guillermo Cabrera Infante, las películas ocupan un lugar preeminente, como referencias visuales y culturales y como inspiración para la escritura. Algunas escenas están organizadas como si se tratara de movimientos de cámara, travellings o panorámicas. Pero el cine es una cosa y la literatura es otra. Sobre todo, la ficción intenta captar la realidad desde lo más cerca posible, tal como quedó grabada en la memoria. Cualquier intento de escritura cinematográfica no haría más que complicar el relato.

No obstante, el epílogo del libro se desarrolla en una sala de cine. En ese decorado extraño se produce la fusión entre realidad y ficción. Todas las mujeres descritas en las casi setecientas páginas del libro se funden en una sola, una espectadora que se encuentra frente a la pantalla. Esa mujer cuyo rostro permanece invisible resume a todas las mujeres del libro por obra y gracia del delirio del narrador, quien se hunde al mismo tiempo en el sexo de la mujer y en el útero de la madre. La sala de cine es tam-bién una protección así como uno de los templos posibles de perdición para el adolescente primero, y luego para el adulto.

El cine aparece más como teatro que como cine, es decir más como lugar de reunión para ver una película, donde el protagonista se dedica a otras actividades que no son precisamente ver una película. En determinado momento hay una crisis porque está rodeado por personajes o por gente que tampoco va al cine a ver una película. Van a otra gestión aparentemente más importante.90

En «Función continua»,91 el capítulo que sirve de epílogo a la novela, las películas aparecen como telón de fondo, como imágenes que desfilan en la pantalla emitiendo sonidos intermitentes. Aquí se trata sólo de un dibujo animado de Walt Disney, que interfiere poco en el recorrido del narrador, quien ha entrado en la sala de cine en búsqueda de una nueva aventura o de la misma mujer de antes, pero con rasgos distintos. ¿De quién se trata, por cierto? ¿De Margarita, la figura central del capítulo «La Amazona»? ¿O de una síntesis de las innumerables mujeres que aparecen en el libro? Imposible determinarlo con precisión. Al pagar su entrada, el narrador entra en un universo sobre el que el mundo exterior ya no ejerce ninguna influencia. Es lo que el autor define como la «crisis», más bien el delirio, necesario para escapar a demasiadas aventuras eróticas, a la multiplicación de las mujeres hasta el infinito.

El narrador es incapaz, después de tantas enumeraciones y descripciones, de definir el sentido de su búsqueda de la mujer. La «crisis» implica una deformación, la imposibilidad de distinguir entre unas y otras. A menos de que se trate de una última mujer, después del amour fou personificado por Margarita, o de la primera mujer, la madre: «La vi, la volví a ver años después, cuando era aparentemente demasiado tarde porque ella estaba ya dentro del lobby».92

La mujer tiene la apariencia de Margarita pero no reconoce, o hace como si no reconociera, al narrador. Hasta ese momento, todas las mujeres tenían nombre y estaban perfectamente diferenciadas. A la última sólo se la ve de espaldas o, más adelante, en la oscuridad de la sala de cine, cuando están apagadas todas las luces. En la oscuridad todas las mujeres son iguales. Todo se vuelve difuso. Al amor lo vuelve a sustituir el sexo. La sala de cine es el sexo de todas las mujeres y, también, el útero materno. Es el laberinto de donde el narrador no puede salir: «Me hallaba en un laberinto, sin duda...»93

El narrador se ha convertido en un juguete en manos de las mujeres, después de haber dado la impresión, a lo largo de la novela, de poder dominar todas las situaciones en las que se encontraba envuelto. De golpe se ve en la situación de un recién nacido perdido en el universo de los adultos.

Iba a buscar una moneda para tomarla como brújula y decidir mi rumbo a cara o cruz, cuando de nuevo tembló la tierra, toda la caverna se sacudió y me vi empujado por movimientos cada vez más sísmicos –hacia el fondo– ¿o hacia el frente?94

El útero materno es el paraíso del que el narrador fue expulsado. Es también el marco del «solar», el de Zulueta 408, en el que el adolescente que acababa de llegar a La Habana estaba aún bajo la protección de su madre y de todas las mujeres que habitaban el lugar. Una vez solo, se encuentra perdido en el laberinto. La sala de cine es su último refugio: «Admito que estoy deformado por el cine».95

Esa deformación de que habla Cabrera Infante no es sólo producto de las imágenes. Está también provocada por un lugar en el que el autor ha pasado muchos momentos de su vida, desde la más tierna infancia. Su primer contacto con el cine se produjo a los veintinueve días de haber nacido: «Va al cine por primera vez con su madre, a ver Los cuatro jinetes del Apocalipsis («reprise»).96

La presencia de la madre en ese recuerdo lejano es sin duda el origen de ese epílogo, tan alejado del resto de la novela. El cine aquí es más un locus amoenus que una serie de imágenes. Es la sala de cine a la antigua, marco ideal para las aventuras infantiles o amorosas.

Al final de la novela se produce, pues, el retorno a la infancia, en un movimiento inverso al de la linearidad cronológica de las aventuras sexuales del narrador. En la pantalla proyectan un dibujo animado, preludio a una película que nadie llegará a ver. El narrador entró en la sala a ver cualquier cosa, en búsqueda no de un argumento ni de una historia, sino de una quimera, una mujer que pudiera ser todas las mujeres, incluyendo a la madre. Es el retorno al vigésimonoveno día del niño, en que éste asiste, junto con su madre, a la proyección de su primera película en el pueblo natal.

El recorrido por la memoria de Guillermo Cabrera Infante se desarrolla por flashbacks sucesivos, a la manera de Citizen Kane de Orson Welles, en el que el último recuerdo del protagonista es un retorno a la infancia con la evocación de la palabra Rosebud, nombre que le puso a un regalo recibido durante su niñez, un trineo. El recuerdo de infancia, al igual que la sala de cine, es la vuelta a los orígenes cuando todas las experiencias y todas las visiones se revelan frustrantes, cuando las mujeres de La Habana desaparecen una tras otra, como la ciudad que las vio nacer. Es la protección que brinda la sensación inicial, anterior al nacimiento, la de la oscuridad, antes de que el niño, luego el adolescente y por fin el adulto se vean proyectados en plena luz por la ruptura del cordón umbilical.

1.8 La foto fija

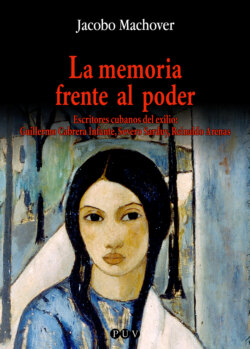

La foto muestra una ciudad detenida en el tiempo y en un decorado insólito que desapareció hace ya muchos años. La memoria también se detuvo allí, en ese instante, en ese lugar preciso, como si se negara a ir más allá de la imagen de un pasado remoto y, sin embargo, presente hasta la obsesión. El viejo con la mirada perdida olvida por un momento su cámara fotográfica para volverse a su vez imagen, frente al Hotel Inglaterra, en medio del Parque Central. Mientras tanto, la vida sigue su curso alrededor de él, pero el viejo está como indiferente, perdido en su propia memoria. Jessie Fernández quiso, en la foto que ilustra la cubierta de La Habana para un Infante difunto, captar su propio reflejo: la imagen de un viejo fotógrafo, atrapado por la ciudad que él intentó fijar con su mirada: La Habana.

La escritura de G. Cabrera Infante utiliza técnicas y referencias cinematográficas para describir La Habana, cuando la descripción se revela necesaria. A menudo recurre a la panorámica o al travelling para lograr captar el objeto de su mirada. Pero la imagen en movimiento permite solamente retratar una ciudad en movimiento. Cuando ésta ha desaparecido para siempre, el movimiento está de más. Ya refleja sólo parcialmente la obsesión inicial. Por eso, de repente, la imagen se inmoviliza, como si la ciudad hubiera dejado de vivir, encontrando en la fijeza la única forma de escapar a la muerte, al exilio, al olvido.

La foto es a la vez el punto de partida y de llegada de un ciclo. A pesar de la desaparición de la ciudad, la vida anterior se abre camino en el recuerdo. Los personajes se animan, vuelven a vivir la época en que aún no eran objeto de memoria y, luego, pasan la página hasta cerrar definitivamente el libro y entrar en la muerte.

La muerte, más allá de las apariencias, está omnipresente en la obra de Cabrera Infante. Muerte de La Estrella. Muerte de Bustrófedon, cuya ausencia sigue pesando sobre las errancias nocturnas de los personajes de Tres tristes tigres. Muerte presente hasta en el título de una novela, con ese «difunto» que no es sólo un juego alrededor de la Pavane pour une infante défunte de Maurice Ravel. Es necesario exorcisar esa muerte en vida que es el exilio gracias a la plena explosión de los sentidos. Hay que relegarla a un segundo plano con la utilización permanente del humor y de la paronomasia. Frente a un exilio a primera vista asumido, frente a una nostalgia en apariencia rechazada, la memoria es el refugio de la vida.

La Habana del pasado, la de la foto, el mismo fotógrafo fotografiado: la imagen anuncia la muerte del viejo y, al mismo tiempo, permite entrever al escritor en búsqueda de su propio tiempo perdido. Son esos los elementos constitutivos de la visión primordial, la de una ciudad demasiado viva, destruida por obra de una Historia odiada que no pudieron borrar ni la foto fija ni la imagen en movimiento, que el escritor logró llevarse consigo al exilio.