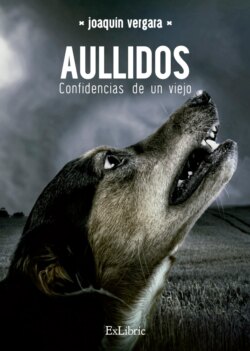

Читать книгу Aullidos - Joaquín Vergara - Страница 11

El duende

ОглавлениеAunque os cueste trabajo creerlo —viviendo en estos tiempos materialistas y prácticos, donde apenas hay cabida para la fantasía— tengo un duende en mi casa.

Cierto es que no se trata de un ser maligno, de esos que hacen daño a sabiendas y son capaces de amargarte la vida. No, afortunadamente.

Es travieso, pero no es malo…, como se decía cuando yo era chico, para evitar futuros complejos de culpabilidad, como el que padecía, por ejemplo, el personaje que interpretaba Gregory Peck en Recuerda.

Aunque nunca he llegado a verlo, sé que —a pesar de su vejez— mi duende tiene reacciones propias de un niño. Tal vez sea una extraña amalgama de ambas cosas. En cierto modo, parecido a mí.

No me gusta hablar de sus defectos, pero he de reconocer que es bastante díscolo, maleducado, indómito…, y, en contadas ocasiones —si he de ser del todo sincero—, casi digno de un correccional. ¡Vamos, que siempre nos trae de cabeza el puñetero, cambiando las cosas de sitio! Le ha dado por ahí.

Y lo más grande, lo más asombroso, es que, para colmo, ¡a mí me divierte…!

Por supuesto, aunque nadie me crea, estoy convencido de su existencia. Y de su longevidad (porque hace mucho tiempo que los duendes, como nadie les presta atención, ni se molestan en nacer).

Debe tener, por lo menos, tantos años como mi casa, y, sin duda, muchísimos más que yo…, que ya es decir.

Cada dos por tres, cuando más tranquilos estamos, he aquí que se nos pierde algo: cualquier objeto, que estábamos seguros de haber dejado en un determinado sitio. Pues resulta que a la hora de ir a cogerlo no hay forma de encontrarlo, porque el Duende se lo ha llevado consigo para esconderlo —como tiene por costumbre—, trastocándolo todo. Y estas cosas, para un hombre como yo, de mi edad y mis canas, que pretende ser muy ordenado —aunque no siempre lo consiga—, son fastidiosas. Pero, una vez superadas, hasta me hacen gracia.

Nunca he sido riguroso, ni autoritario, ni de la dureza del pedernal con los míos. Ni con nadie. La severidad no va conmigo, aunque no me enorgullezco de ello. Pero no sería fiel a mí mismo si la pusiera en práctica.

Soy permisivo por naturaleza. Nací con esa cualidad (o, quizás, llamémosle defecto). Dejo a cada cual que siga su camino, a su aire, sin interferir en su vida más de lo estrictamente necesario.

Y, por lo tanto, ni siquiera con el duende puedo ser duro.

Con él menos que con nadie. ¿Qué culpa tiene de no pertenecer al grupo de los seres vulgares y corrientes, o de llevar en su sangre, como algo congénito, esa afición por las travesuras?

Dentro de mi casa, el único que conoce a ciencia cierta su existencia —e, incluso, lo menciona con frecuencia— soy yo: este hombre un poco extraño, que acostumbra a soñar despierto, dejando volar la imaginación en busca de mundos mejores. Y que, por imperativos de la vida —¡qué le vamos a hacer!—, pasa numerosas horas enfrentado a la soledad.

Que, además, de cuando en cuando, desplegando sus alas invisibles, casi llega a levitar, subiendo hasta las nubes con el pensamiento —aunque luego no tenga más remedio que volver a posar los pies sobre la tierra.

…Y que, aun siendo bastante mayor —y sintiéndose, con frecuencia, cansado—, todavía, puede creer en la existencia de semejantes seres.

Tal vez nuestro perro, Polo —un labrador de pura raza, que era muy guapo en su niñez y juventud, y que ya está muy viejecito, aquejado de una aguda artrosis— también lo conozca, y hasta es posible que haya llegado a entablar lazos de amistad con él. Es un animal tan sensible que debe captar su presencia. Por eso, muchas veces, se pone a ladrar —al parecer, sin ton ni son— cuando el duende —en ese momento, invisible para los otros mortales— está cerca de él.

Durante el invierno, mi duendecillo suele buscar nuestra compañía. Lo intuyo, porque durante ese tiempo se incrementa el número de sus travesuras. Sé que le encanta, además, acercarse al fuego de la chimenea y compartir la vida hogareña.

Es entrañablemente familiar.

En verano, se vuelve más descastado e independiente. El calor le puede, le irrita, le enerva, ¡pobrecillo…!, por lo que se pasa la mayor parte del día —y, por supuesto, toda la noche— dormitando, mientras sueña miles de locuras, cobijado en la minúscula vivienda que posee en las cámaras de mi casa, entre baúles viejos y trastos de antaño.

(Porque un moderno apartamento, de estilo minimalista y dotado de los últimos adelantos de la técnica no hubiera sido el escenario más adecuado para él.)

Los demás, mis hijos en este caso, prefieren ignorarlo. Y, a veces, hasta me parece que no les gusta demasiado que lo mencione.

¿Creerán que el duende soy yo mismo, que no me acuerdo dónde he puesto las cosas?

Llevo tiempo sospechándolo.

En esta época, agitada y convulsa —aunque de casi todos los tiempos se ha dicho, más o menos, algo similar—, que va transformándolo todo a un ritmo vertiginoso, los seres mágicos, capaces de transportarnos a un universo distinto, el de la fantasía, no gustan ya. No gozan de prestigio en la actualidad.

No venden.

Nuestro mundo ha ido sustituyendo la atracción que suscitaban en épocas pasadas por la de, por ejemplo —aparte de la descontrolada difusión de noticias lacrimógenas y esperpénticas, que, por supuesto, deben encantar a alguna gente—, conocer mil y un detalles de la vida de vulgares sujetos de carne y hueso, carentes del menor interés, de los que, cada día, se cruzan con nosotros por docenas.

Además, un exagerado sentido práctico lo domina todo. No interesa más que lo concerniente a la realidad. Por eso —al estar tan adormecida, tan aletargada, la imaginación— casi todas las historias que se cuentan ahora están basadas en hechos reales.

Pero, con este cambio radical hacia el realismo puro y duro, creo que hemos perdido una multitud de valores, que, de verdad, merecían la pena…

De niños —aparte de la maravilla, el portentoso milagro, que supone despertar a la vida— contábamos con infinitos alicientes para aprender a soñar: seres fantásticos de toda índole acompañaban nuestra infancia a través de los cuentos. O, también, de los mágicos relatos de nuestros mayores: brujas, ogros, sirenas, magos, hadas, alfombras mágicas, lobos feroces, dragones, árboles de tronco hueco —habitados por viejísimos gnomos barbudos—, antiguas buhardillas —para albergar las viviendas de los duendes, como el mío—, babuchas mágicas —que andaban solas, haciendo su santa voluntad—, doncellas encantadas, paladines, divertidos bufones —con sus atuendos de color rojo escarlata, y sus gorros puntiagudos, adornados de cascabeles—, gentiles pajes, caballos voladores…

Y esas fantasías nos remontaban, sin duda, a un mundo hermosísimo.

Luego, tuvimos que crecer…

Es un poco triste —aunque inevitable— que, por el hecho de llegar a ser adultos, vayamos dejando tantas cosas mágicas en el camino, renunciando a nuestros antiguos sueños.

Es como una dolorosa, aunque necesaria, mutilación.

Sí, resulta frustrante, en cierto modo, que ese cúmulo de tesoros, acumulados día a día, que constituyeron la urdimbre de nuestros primeros años, los vayamos cambiando, poco a poco, por la vulgaridad, la sensatez, la cotidianeidad, el gesto serio, la obligación de hacer un tremendo esfuerzo…, para terminar siendo casi un calco de los demás.

Por supuesto, no vamos a estar toda nuestra vida anclados en la niñez, ni intentando vivir eternamente en un Cuento de Hadas, porque seríamos enfermos psíquicos. Pero, ¿por qué muchos de nosotros nos consideramos obligados a ser tan aburridos, tan graves, tan monótonos, tan repetidos y tan carentes de originalidad, solo por el hecho de hacernos mayores?

Es cierto que, al crecer, un mundo nuevo se abre ante nosotros, lleno de infinitas posibilidades, de un sinfín de aventuras por vivir, de misterios y atracciones, de nuevas perspectivas. Aunque, también, de dudas, miedos y enigmas que resolver.

Luego, al resultar la vida de los mayores tan distinta de la que nos habíamos forjado cuando éramos niños, al derrumbarse tantas ilusiones, solemos echar mano, como tabla de salvación, del entrañable rescoldo que nos quedó de nuestros primeros años, que —por lo menos, en mi caso— es imposible apagar del todo. Y surgen los frecuentes “retornos a la infancia”.

Expresándolo de otro modo: los múltiples, innegables, valores que nos ofrece el mundo de los adultos, ¿son capaces de sustituir por completo nuestros antiguos paraísos de la niñez? ¿O nos quedará, para siempre, la añoranza de una belleza irrepetible, que se fue de nuestro lado —sin apenas darnos cuenta— mientras íbamos creciendo?

…En primer lugar, creo que por el hecho de madurar no hay por qué renunciar a los sueños. Ni tampoco extender el oscuro manto del olvido sobre aquellos días, únicos y exclusivos, de nuestra niñez.

Y no se trata de que yo padezca del llamado “complejo de Peter Pan”.

De ningún modo. Porque nunca he pretendido seguir siendo niño toda la vida. Los niños suelen ser, por naturaleza, caprichosos. En cambio, yo, desde mi más temprana juventud, no me he permitido el más leve capricho. Los caprichos, aparte de indicar inmadurez, suelen ser muy costosos. Y jamás he sido derrochador.

La mayoría de los niños, además, adolecen de lo que se conoce en psiquiatría como “sentimiento infantil de omnipotencia”. Creen que todo lo pueden con solo desearlo; y si no lo consiguen patalean y gritan.

En ese aspecto, he sido siempre lo contrario. Jamás, ni siquiera durante mis primeros años, me consideré omnipotente. Sabía que no podía alcanzar la Luna o las estrellas, por mucho que lo intentara. Que era obligatorio renunciar a muchas cosas.

Aprendí la lección muy pronto. Demasiado pronto, quizás…

Lo que no deja de ser probable es que, en mi caso, la renuncia a los mencionados paraísos resultara más dolorosa de lo que suele ser para la inmensa mayoría. Puede que ello se debiera, por una parte, a mi forma de ser —en la que iba incluida la atracción por lo fantástico, por crear y recrear mitos, por remontarme a un mundo de ilusión— y, por otra, a una reminiscencia de graves contratiempos, no superados, cuando me encontraba, todavía, en plena adolescencia.

Sea como fuere, lo que no estoy dispuesto a hacer es dejar arrinconadas las alas de mi imaginación, que siempre me han ayudado a volar —para eso son alas—, a remontarme, a soñar despierto. Sería muy triste.

La fantasía puede ser hermosísima —es hermosísima, sin duda— y, además, no cuesta un céntimo.

Y me duele pensar, sobre todo, que los niños, contagiados por el ejemplo de los mayores, se acostumbren a ser, únicamente, seres prácticos desde el momento de nacer. A no ver más allá de lo que sus sentidos alcanzan. Y dejen que sus pequeñas alas —aunque no todos cuentan con la dicha de poseerlas— queden olvidadas en un rincón.

Cierto es que los avances técnicos experimentados en las últimas décadas son asombrosos: descomunales pasos de gigante, que avanzan en progresión ascendente. De los que yo, por supuesto, también participo y disfruto.

Pero, de haber progresado la humanidad al mismo ritmo en otras facetas, nuestro mundo sería hoy completamente distinto: más humano, más libre y más hermoso.

Algo está fallando. Algo primordial.

Por mucho que la tecnología nos abra nuevas puertas cada día, se palpa hasta en el aire la necesidad de valores trascendentes: de poesía, de música —sin berridos—, de cultura —sin pedantería—, de altos ideales, de fantásticas leyendas, de relatos mágicos, de originalidad, de ideas propias, de sueños, de personajes extraordinarios…

De otras aspiraciones del alma, capaces de remodelar nuestro mundo interior, ofreciendo una alternativa a esta forma de vivir, práctica y realista, en la que solo parece contar —aparte del trabajo, naturalmente— la cansina política, los deportes, la caza y la pesca, los viajes sin fin, el dominó, los juegos de cartas…

Y, sobre todo, esa especie de adoración, de verdadero culto, por las comilonas y francachelas, así como por las noches locas y las borracheras sin sentido.

En resumen, de algo que nos aparte del tremendo, fatal, casi irremediable tedio, que está impregnando el mundo…

Porque, en el fondo, hay mucha gente que no pretende más que engañarse con falsas diversiones, para escapar del aburrimiento. Sin conseguirlo, que es lo peor.

(Ya lo advertían algunos psiquiatras hace años: que este mal, el tedio, llegaría a ser uno de nuestros mayores castigos de la humanidad en un futuro cercano.)

Además, hay en estos tiempos —según mi humilde criterio— una falta de ingenio, una escasez de creatividad, una carencia de buen gusto, una pobreza de imaginación y, sobre todo, un exceso de feísmo… muy preocupantes.

Quizás, como compensación a la extraña estética actual —tan poco estética, desde mi punto de vista— le ha dado a la gente por charlar y charlar. Se diría que la falta de ideas ha sido reemplazada por una descontrolada verborrea.

A diario, nuestros oídos son martilleados —y martirizados— por miles de palabras huecas, pronunciadas por individuos que, al parecer, solo pretenden escucharse a sí mismos. Son los representantes de una “peligrosa tendencia a la oratoria”, como decía Casona en una de sus obras.

Mientras tanto, los sueños, los altos ideales y la capacidad de echar la imaginación al vuelo, infravalorados, yacen en el olvido.

No queda ni un minuto para la fantasía.

Debe ser muy triste estar toda nuestra vida estancados en la simple realidad. Pero muchos ni siquiera se plantean cómo levantar los pies del suelo. Se sienten más cómodos tal como están.

Les pasa lo que decía Antonio Machado en su obra Campos de Castilla: “…desprecian cuanto ignoran”.

Aunque plenamente consciente de pertenecer al grupo de los “perdedores”, pienso —sin la menor presunción, naturalmente— que soy como uno de esos eslabones de características singulares, dentro de una larguísima cadena de eslabones similares, que, por una anomalía —tal vez, a causa de unos extraños genes, que parecen proceder de un mundo aparte—, nació distinto de la mayoría: fantasioso y propenso al idealismo.

Una cierta ingenuidad, que siempre me ha acompañado —no la confundáis con torpeza—, ha podido contribuir a que no haya parado de recibir golpes. Reconozco, además, que, con mi desmesurada afición a echar a volar la imaginación, es lógico que al volver a caer en tierra acabe dando el brusco, inevitable, batacazo.

(Creo que soy uno de los poquísimos ejemplares de esos ilusos que, todavía, somos capaces de tropezar con las aspas de un molino —creyéndolo gigante— o exponernos a que nos manteen o apaleen, para regocijo de burlones…)

Por lo pronto, después de la experiencia que proporciona el paso de los años, tengo la convicción de que, a estas alturas de mi vida, será casi imposible encontrar a alguien de mis características. Es la pura realidad.

No porque no existan personas como yo. Sé que tiene que haberlas. No aspiro a ser único…

Pero ya estoy cansado de buscarlas en vano. Y, además, es muy difícil, dada su escasez y lo poco que viajo, que nos tropecemos en el camino.

(Para mucha gente formal y circunspecta —apegada a las viejas costumbres tradicionales—, hace años, esto de ser “poco corriente” era un gran defecto. Una especie de tara, arrastrada desde niño, que los mayores abrigaban la esperanza de que desapareciera con el paso del tiempo, en cuanto tuvieras la “dicha” de ser mayor.

Luego, cuando llegabas a la edad adulta, y seguías en tus trece, te miraban con una cara de pasmo…, con una extrañeza…, con una desilusión…)

Muy de tarde en tarde, tropiezo con alguien que me hace vislumbrar la esperanza de compartir sueños y aficiones.

Y si, luego, esa ilusión queda ratificada, soy consciente de que he hallado un tesoro: la auténtica amistad. Un filón tan valioso que no puedo dejarlo escapar.

Aun así, hay veces en que me pregunto, atónito: “¿Será verdad que he encontrado un amigo, o se tratará solo de un momentáneo espejismo?”.

Pero, al menos, ya que me hallo un poco limitado en cuanto a “amistades” —huyendo a toda velocidad de las que acostumbran a buscar las gentes, solo para medrar o escalar puestos—, cuento con ese entrañable amigo, mi duende particular: el que habita desde tiempo inmemorial en esta vivienda antigua, con profusión de escaleras, que aún conserva —como si de viejas reliquias se tratara— antiguas cámaras abuhardilladas. Y, sobre todo, que guarda entre sus gruesos muros inevitables ecos fantasmales de los numerosos seres que vivieron en ella.

Entiendo que, para la mayoría de los mortales, un duende que se entretiene burlándose de sus dueños —haciendo caso omiso al orden que deseo para mi casa, y trastocándolo todo— debe ser molesto e inoportuno. Pero, como soy tan especial…, hasta le he tomado cariño. La verdad es que, a pesar de sus constantes barrabasadas, me gusta tenerlo entre nosotros.

Así estoy de loco.

¡Ay, viejo duendecillo, que nos traes de cabeza, perdiendo toda suerte de objetos caseros! (olvidado por todos, menos por mí, tu único amigo). ¡Qué poca vida debe quedarte el día en que yo exhale el último suspiro…! Espero que no te me mueras de pena y soledad. Que el ingrato olvido no sepulte tu recuerdo.

…Pero, sobre todo, te ruego encarecidamente que, en el caso de que me sobrevivas, no se te ocurra —por un momentáneo deseo de cambiar de profesión— dedicarte, jamás, a la Política.

—Mira que es un oficio muy tentador, hijo mío… Y tú, a pesar de tu longevidad y de tus travesuras sin fin, demasiado inocente.

Por muy permisivo que yo sea, para esto soy inflexible.

Jamás te consentiría tal cosa.

En primer lugar, porque, aparte de que estoy convencido de tu arraigado idealismo, a tu edad no estás ya para esos trotes.

Pero te lo prohíbo, sobre todo, porque no quiero pensar que, con esa afición tuya a quitarlo todo de en medio, se te vaya a ocurrir esconder el dinero de alguien —el mío, no, por supuesto, porque no lo tengo— y, cuando se pongan a buscarlo, encuentren que, sin darte cuenta de lo que hacías…, de la manera más inocente y despistada…, te lo has llevado a Suiza.

O, para mayor comodidad, ¡a la misma Andorra, que está más cerca!