Читать книгу Aullidos - Joaquín Vergara - Страница 7

Prólogo

Оглавление¿Hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia?

MARCO TULIO CICERÓN.

Si yo tuviera la brillantez de Cicerón o, remontándome a tiempos anteriores, la de Demóstenes, ¡cómo hubiera gozado creando unas nuevas Catilinarias, o lanzando unas actualizadas Filípicas!

Y mi satisfacción hubiera sido aún mayor si, además de escribirlas, las hubiera pregonado a los cuatro vientos, para que sus ecos llegaran hasta el último confín de la tierra.

No me han faltado motivos para hacerlo. Mil veces me han puesto la ocasión en bandeja.

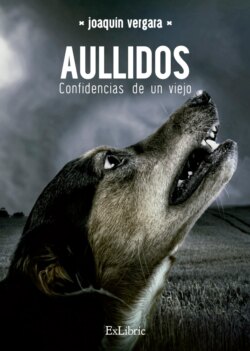

Pero como, desgraciadamente, mi elocuencia y preparación son infinitamente menores que las de aquellos dos insignes oradores —a los que, con seguridad, no llego a la altura de sus sandalias—, y, a pesar de ello, necesitaba desahogarme, me he tenido que conformar con emitir unos pobres lamentos: una especie de hondos aullidos, propios de un perro abandonado, que brotaron espontáneamente de mi alma, tan necesitada de justicia.

(Y debo reconocer que estas dolorosas quejas, aunque resulte amargo sacarlas a la luz, me han ayudado a superar el dolor.)

Había rellenado ya un montón de folios cuando la ira con que empecé a escribirlos fue reemplazada por un cierto sosiego. De lo contrario, es probable que mi tensión arterial se hubiera disparado, con graves consecuencias.

En ese momento, intenté dar un giro a lo que llevaba escrito, poniendo todo mi empeño en dejar atrás sentimientos negativos, e intentando, además, que se reflejara en ellos un destello del sentido del humor que suele acompañarme.

No quería que el resentimiento se apoderara de mí. Lo detesto.

Mucha gente, a fuerza de proyectar una falsa imagen de poder y prepotencia, de triunfos y laureles, no se atreve ni a bucear en el fondo de su alma; porque, de tanto fingir, desconoce hasta su propia identidad. Según su estúpido criterio, hay que guardar siempre las apariencias. (Eso es lo único que cuenta para ellos: aparentar.)

Pero yo —que me encuentro en una posición diametralmente opuesta—, al empezar a escribir, no las guardé.

Todo lo contrario: me lancé, con la sinceridad de un niño y la vehemencia de un loco, a manifestar verdades como puños, intentando dar salida al gravoso lastre que necesitaba soltar. Porque, si se me quedaba dentro, me podía aplastar con su pesada carga.

Como los perros callejeros, que por la noche aúllan, alzando su cabeza hacia la Luna o las estrellas —sin contar, siquiera, con la esperanza de un mañana mejor—, me encontraba al empezar a escribir este libro.

Fue más tarde, y por propia iniciativa, cuando intenté dar el giro del que antes hice mención, sintiéndome impulsado, por voluntad propia, a ejercer el desagradable oficio de censor.

Y es que el paso de los años me ha vuelto moderado… por necesidad, aunque más en la superficie que en el fondo.

(En cierto modo, fue una lástima; porque, al intentar quitarles asperezas, mis escritos perdieron una parte de su espontaneidad.)

Así —dejando a un lado la antipática censura, que jamás me ha gustado, como todo lo que coarta nuestra libertad—, al pasar los días, los que empezaron siendo agudos dolores, exteriorizados en forma de lamentos perrunos, se fueron suavizando, llegando a convertirse en irónicos comentarios, mezclados con residuos de dolor.

Al mismo tiempo —puede que, como compensación a mi anterior tristeza, necesitara abordar temas de otra índole— fui intercalando páginas que nada tenían que ver con mis aullidos. Eran como una especie de intrusos, que se les habían agregado.

Algo parecido a cuando alguien dice: “¿Quién te ha dado vela en este entierro?”.

Y nunca mejor dicho: porque hasta de mi Funeral hago mención en ellos.

Cuando empecé a escribir estas páginas, solo pretendía vomitar la indignación que llevaba dentro: reflejar en ellas los ecos de una multitud de amargas experiencias vividas, que, aunque clavadas en mi alma, nunca, hasta ahora, me había atrevido a contar.

…Había guardado durante toda mi vida un exagerado silencio. Demasiado.

No podía resistir más. No quería morirme con la aguda espina que hubiera supuesto para mí llevarme tantos sinsabores a la tumba, sin haberlos compartido. Y sin justificarme de alguna manera.

La mayoría de estos escritos —tremendamente edulcorados, después de haber pasado por la dura prueba de la autocensura— están cubiertos por una gruesa capa de ironía, capaz de cicatrizar profundas heridas; de cauterizar sangrantes llagas, abiertas en el alma; de realizar una ansiada, liberadora y necesaria catarsis…

He conseguido, al fin, revestirme del estoicismo del Payaso, que sabe reírse a carcajadas en medio del dolor. Porque esta es la única fórmula que conozco para poder —o, al menos, intentar— superarlo.