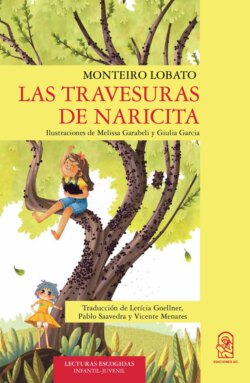

Читать книгу Las Travesuras de Naricita - José Monteiro Lobato - Страница 10

ОглавлениеIV. El bufoncito

El paseo que Naricita dio con el Príncipe fue el más bello de toda su vida. El coche de gala corría por la blanquísima arena del fondo del mar, conducido por el maestro Camarón y tirado por seis pares de hipocampos, unos animalitos con cabeza de caballo y cola de pez. En vez de látigo, el cochero utilizaba los pelos de su propia barba para azotarlos. –¡lept! ¡lept!…

¡Qué lindos lugares vio ella! Florestas de coral, bosques de esponjas de mar, campos de algas con las más extrañas formas. Conchas de todos los tipos y colores. Pulpos, anguilas, erizos, miles de criaturas marinas tan extrañas que hasta parecían mentiras del Barón de Munchausen.

En cierto punto, Naricita vio a una ballena dando de mamar a muchas ballenitas bebés. Tuvo la idea de llevar a la parcela una botella de leche de ballena, solo para ver la cara de espanto que pondrían Doña Benta y Tía Nastácia. Pero luego desistió, pensando: “No vale la pena. De igual forma no me van a creer…”.

En esto apareció a lo lejos un formidable pez espada. Venía con su largo espolón de puntería dirigido al cetáceo, que es como los sabios le llaman a la ballena. El Príncipe se asustó.

–¡Ahí viene el malvado! –dijo–. Esos monstruos se divierten pinchando a las pobres ballenas como si ellas fueran almohadillas para alfileres. Vayámonos ahora, que la lucha va a ser horrible.

Al recibir la orden de volver, el Camarón lanzó sus barbas y puso las “cabecitas de caballos” al galope.

De vuelta en el palacio el Príncipe dejó a la niña y a la muñeca en la gruta de sus tesoros y fue a supervisar los preparativos para la fiesta. Naricita empezó a meter mano en todo… ¡Cuántas maravillas! Perlas enormes por montones. Muchas, todavía en la concha, sacaban la cabecita, espiaban a la niña y la volvían a esconder. Por miedo a Emília. Caracoles, entonces, de un sinfín de tipos posibles e imaginables. ¡Y conchas! ¡Cuántas, Dios mío!

Naricita se hubiese quedado ahí la vida entera examinando una por una todas aquellas joyas, si un pececito de cola roja no hubiese venido de parte del Príncipe a decirle que la cena estaba servida.

Fue corriendo y encontró que el comedor era aún más bonito que la sala del trono. Se sentó al lado del Príncipe y elogió mucho el arreglo de la mesa.

–Es una obra de las señoras sardinas –dijo él–. Son las mejores limpiadoras en todo el reino.

La niña pensó para sus adentros: “No es casualidad que sepan estar tan ordenaditas dentro de las latas…”.

Llegaron los primeros platos: chuletas de camarón, filetes de marisco, omelettes de huevos de picaflor, longaniza de lombriz –un tentempié que al Príncipe le encantaba.

Mientras comían, una excelente orquesta de cigarras y zancudos tocaba la música zumbeante, dirigida por el maestro Tangará, con la batuta en el pico. En los intervalos, tres luciérnagas de circo hicieron lindas magias, entre las cuales la de comer fuego fue muy celebrada. Para lidiar con fuego no hay nadie como ellas.

Encantada con todo aquello, Naricita aplaudía y daba gritos de alegría. En cierto momento el mayordomo del palacio entró y le dijo unas palabras al Príncipe en el oído.

–Pues ordene que entre –este le respondió.

–¿Quién es? –quiso saber la niña.

–Un duendecito que vino ayer para ofrecerse como bufón de la corte. Estamos sin bufón desde que nuestro querido Carlito Chupetito fue devorado por el pez espada.

El candidato a bufón de la corte entró conducido por el mayordomo, y luego saltó encima de la mesa y se puso a hacer tonterías. Naricita se dio cuenta, al tiro, que el bufón no era más que Pulgarcito, vestido con el clásico jubón de cascabeles y el gorro también con cascabeles en la cabeza. Lo descubrió, pero fingió no sospechar nada.

–¿Cuál es su nombre? –le preguntó el Príncipe.

–¡Soy el gigante Pinchaqueques! –respondió el bufoncito sacudiendo los cascabeles.

Pulgar no tenía ninguna aptitud para aquello. No sabía hacer muecas chistosas, ni decir cosas que hiciesen reír. A Naricita le dio mucha pena y le dijo bajito:

–Vaya a la parcela de mi abuela, señor Pinchaqueques. La Tía Nastácia hace unos quequecitos muy ricos y buenos para ser pinchados. Ven a vivir conmigo, en vez de llevar esta vida idiota de bufón de corte. Tú no estás para esto.

En ese momento, reapareció en la sala la cucarachita de mantilla, con la nariz levantada al aire como quien husmea algo.

–¿Encontró al fugitivo? –le preguntó el Príncipe.

–Todavía no –respondió ella– pero apuesto que anda por acá. Estoy sintiendo su olorcito.

Y husmeó nuevamente el aire con su nariz de papagayo seco.

A pesar de ser muy tontito, el Príncipe sospechó que el tal Pinchaqueques podría ser el mismo Pulgar.

–Tal vez esté acá –dijo–. Tal vez Pulgar sea el bufoncito que vino a ofrecerse para sustituir a Carlito Chupetito. ¿A dónde se fue? –preguntó mirando a su alrededor–. Estaba aquí recién, hace no más de medio minuto.

Buscaron al bufoncito por todas partes, pero en vano. Y es que la niña, apenas vio entrar en la sala a la vieja bruja, disimuladamente lo había agarrado y lo había metido en la manga de su vestido.

Doña Cucarachina buscó por todos los rincones, hasta dentro de las soperas, siempre quejumbrosa.

–Está aquí, sí. Estoy sintiendo su olorcito cada vez más cerca. De esta no se me escapa.

Viéndola acercarse más y más, Naricita se asustó. Y para disimularlo, gritó:

–Doña Cucarachina se está volviendo loca. Pulgar usa botas de siete leguas y, si estuvo aquí, ya debe andar por Europa.

La vieja soltó una alegre carcajada.

–¿No sabes que no soy tonta? Apenas sospeché que quería huir, me apresuré en guardar sus botas en mi cajón. Pulgar huyó descalzo y no se me va a escapar.

–¡Sí, se va a escapar! –gritó Naricita en tono desafiante.

–¡No se va a escapar, no! –contestó la vieja–. No se me va a escapar, porque ya sé dónde está.

–Está escondido en tu manga, ¿verdad? –y avanzó hacia ella.

Se armó un alboroto en el salón. La vieja agarró firmemente a la niña y de seguro la habría subyugado, si la muñeca, que estaba en la mesa al lado de su dueña, no hubiese tenido la buena idea de quitarle los anteojos y salir corriendo con ellos.

Doña Cucarachina no podía distinguir nada sin sus anteojos, de modo que quedó dando tumbos de un lado a otro del salón como una ciega, mientras que la niña corría a esconder a Pulgar en la gruta de los tesoros, bien lejos en el fondo de una concha.

–Quédate aquí tranquilito hasta que yo vuelva, le aconsejó.

Y regresó al salón muy orgullosa de su hazaña.