Читать книгу Deutschland 1800 - 1953 - Jürgen Ruszkowski - Страница 11

На сайте Литреса книга снята с продажи.

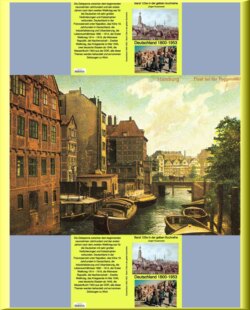

Die Revolution von 1848/49

ОглавлениеDie Revolution von 1848/49

Zwischen etwa 1800 und 1820 erlebte Deutschland politische Umwälzungen von größter Tragweite. 1830 wurde es von den Impulsen der Pariser Julirevolution erfasst. Aber eine Revolution, die in Gestalt einer Volksbewegung eine etablierte politische Elite stürzte und zu einem unumkehrbaren Systemwandel führte, gab es bis 1848 nicht. In jenem Jahr wurden die deutschen Länder Teil einer beinahe gesamteuropäischen Revolutionswelle. Die Revolution in Deutschland begann Anfang März 1848 mit Protestversammlungen und Unruhen in Baden und anderen Gebieten Südwestdeutschlands. Sie endete im Juli 1849 mit dem Sieg von Bundestruppen über die letzten Aufständischen in Baden und in der Pfalz. Die Revolution erfasste nahezu alle deutschen Staaten. Sie war zugleich eine konstitutionelle, eine nationale und eine soziale Revolution. Sie erschütterte die preußische Hohenzollernmonarchie, die bis dahin kaum Zugeständnisse an liberale Verfassungsforderungen gemacht hatte, und trieb die Herrschaft der Habsburger in Wien an den Rand des Zusammenbruchs. Mit der Krise seiner beiden Vormächte schien vorübergehend das Schicksal des Deutschen Bundes besiegelt zu sein.

Die Revolution führte zu den ersten gesamtdeutschen Wahlen für eine Nationalversammlung. Dieses gesamtdeutsche, überwiegend mit Vertretern des Bürgertums besetzte Parlament, das erste in der deutschen Geschichte, trat im Mai 1848 in der Frankfurter Paulskirche zusammen. Nach sorgfältigen Beratungen verkündete es im März 1849 eine deutsche Reichsverfassung, gültig für das gesamte Territorium des Deutschen Bundes, jedoch unter Ausschluss der im Deutschen Bund vertretenen Teile der Habsburgermonarchie („kleindeutsche Lösung“). Die Verfassung sah eine erbkaiserliche Spitze vor, eine durch das allgemeine und direkte Männerwahlrecht gewählte Zweite Kammer des Reichstags („Volkshaus“) sowie eine Erste Kammer („Staatenhaus“), die aus Vertretern der Einzelstaaten bestehen sollte, davon die Hälfte von den Regierungen entsandt, die andere Hälfte von den Landtagen gewählt. Obwohl die Paulskirchenverfassung niemals in Kraft trat, wurde sie zu einem Basisdokument der deutschen Demokratie. Sie enthielt einen ausführlichen Grundrechtekatalog, in dem die politischen Bestrebungen des deutschen und europäischen Liberalismus einen gültigen Ausdruck fanden. Ebenso neuartig und wegweisend waren die Überlegungen, die die Verfassungsväter zur Frage der Verteilung der Zuständigkeiten zwischen Zentralstaat („Reich“) und Einzelstaaten anstellten. Die Verfassung stärkte das Reich in einem solchen Maße, dass der Übergang vom Staatenbund zum Bundesstaat konstitutionell vollzogen wurde. Der nationale Einheitsstaat auf föderaler Grundlage, wie er 1871 mit größerem Gewicht der Einzelstaaten realisiert wurde und wie wir ihn im Prinzip heute noch kennen, wurde 1849 erstmals entworfen. Damit verstärkte sich auch ein nationalistisches Denken, das die Frage, wer und was „deutsch“ sei, mit einer neuen Bedeutung versah.

In der Modellhaftigkeit der Verfassung von 1849 liegt die wichtigste Fernwirkung einer Revolution, die ihre Ziele selbst nicht verwirklichen konnte. Das Scheitern der Revolution warf die Demokratisierung Deutschlands um Jahrzehnte zurück und schwächte republikanische und sozialrevolutionäre Kräfte; es stärkte den preußischen Anspruch auf Vorherrschaft in Deutschland und verhinderte eine Dezentralisierung oder gar Auflösung der Habsburgermonarchie. Manche politischen Vorhaben der Revolutionszeit sollten erst wieder nach dem Ersten Weltkrieg aktuell werden. Die Revolution bündelte die politischen Themen, die während der ersten Jahrhunderthälfte intellektuelle Minderheiten beschäftigt hatten: Einschränkung von Fürstenherrschaft und Regelung des politischen Lebens durch Verfassungen, Schutz des Individuums durch liberale Freiheitsrechte, Schaffung von Rahmenbedingungen für eine wettbewerbsorientierte und kapitalistische Marktgesellschaft, Neuordnung der politischen Geografie Mittel- und Südosteuropas nach nationalen Gesichtspunkten. Alle diese Themen wurden umfassend diskutiert und blieben nach 1849 auf der politischen Tagesordnung.

Die Revolutionäre waren sich untereinander nicht einig. Bei allen Unterschieden ihrer Ziele und ihres radikalen Temperaments gingen sie jedoch miteinander ziviler um, als dies bei anderen europäischen Revolutionen davor und danach der Fall war. Terror wurde weniger von den Revolutionären praktiziert als von ihren Gegnern – und auch dort vergleichsweise maßvoll. Die Revolution von 1848/49 fand von Anfang an eine Massenbasis, über die die liberalen Honoratioren an ihrer Spitze erstaunten und zum Teil erschraken. Sie war eine Revolution für „bürgerliche“ Werte und Ideale, jedoch, sozial gesehen, keine Revolution ausschließlich der Bürger. Es gab zugleich Revolutionen von Bauern und von städtischen Unterschichten. Wenn sie auch politisch fehlschlug, so setzte die Revolution doch nachhaltige Lernprozesse in Gang, auch bei den konservativen Siegern.

Die bürgerliche Revolution von 1848 in deutschen Landen gescheiterte und zwang manchen Demokraten zur Emigration.

* * *