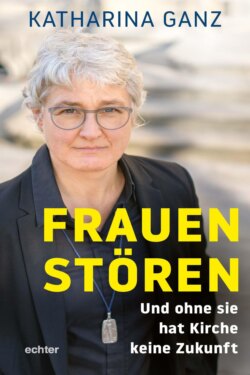

Читать книгу Frauen stören - Katharina Ganz - Страница 10

Überhöhung des Papsttums

ОглавлениеIm Mai 2019 nahm ich zum zweiten Mal an der UISG-Vollversammlung in Rom teil. Sie stand unter der Überschrift „Säerinnen prophetischer Hoffnung“. Diesmal war die Audienz mit Papst Franziskus auf den letzten Tag festgesetzt worden. Zuerst hatten wir eine Messe im Petersdom mit dem Vorsitzenden der Religiosenkongregation, Kardinal João Braz de Aviz. Aufgrund der umfassenden Sicherheitskontrollen saßen wir lange vor Gottesdienstbeginn in der Apsis der mächtigen barocken Basilika, der bedeutendsten Kirche des Katholizismus. Über eine Stunde betrachtete ich die Cathedra Petri, das imposante Kunstwerk Gian Lorenzo Berninis. Im Auftrag von Papst Urban VII. hatte Bernini den aus dem Mittelalter stammenden hölzernen und mit Elfenbein verzierten Thron in eine Bronzeskulptur eingebettet. Nun tragen vier Kirchenväter – zwei aus dem Orient, zwei aus dem Okzident – den Heiligen Stuhl lediglich mit ihren Fingerspitzen. Der überhöht dargestellte Sitz schwebt auf den Wolken, über den Köpfen der Gläubigen. Direkt über dem majestätischen tonnenschweren Arrangement schwebt die Heilig-Geist-Taube, umhüllt von einer dünnen Alabasterschicht, durch die die Strahlen der einfallenden Morgensonne den Raum in ein mystisches Licht tauchen. Diese – vom auferstandenen Christus und seinem Heiligen Geist – herkommenden Strahlen wurden durch die künstlerische Hand Berninis genial verstärkt.

Die nonverbal vermittelte Botschaft lautet: Der Papst ist absoluter Herrscher und Monarch der ganzen Christenheit, er thront zwischen Himmel und Erde, ist Mittler Jesu Christi und sein Stellvertreter auf Erden. Mit dem Dogma der Unfehlbarkeit des Papstes in Glaubens- und Gewissensfragen wurde dieser Autoritätsglaube beim Ersten Vatikanischen Konzil 1870 dogmatisch zur kirchlichen Lehre erhoben. Seitdem bedeutet Glaube im Katholizismus auch gehorsame Unterwerfung unter die kirchliche Hierarchie. Wer nicht gehorcht, glaubt nicht richtig. An die Stelle innerer Überzeugung tritt die Annahme dessen, was das Lehramt entscheidet und zu befolgen gebietet. Etwas überspitzt könnte man auch sagen: Das Kirchenrecht und der Katechismus überflügeln das Evangelium. Katholisch Christ*in sein heißt nun nicht mehr in erster Linie Jesusnachfolge, sondern das Für-wahr-Halten von vorgelegten Glaubenssätzen.

Tendenziell ist diese Auffassung einer streng hierarchischen Kirchenverfassung, die sich erst im Ultramontanismus des 19. Jahrhunderts ganz auf Rom hin ausrichtete und zentralisierte, per se eher demokratiefeindlich und schwer zu vereinen mit dem postmodernen Streben nach Freiheit sowie Erscheinungen von Pluralität, Geschichtlichkeit und Veränderbarkeit. Schnell werden Wünsche nach mehr Partizipation, Synodalität und Mitbestimmung als Angriffe des Relativismus auf die unveränderliche göttliche Ordnung gesehen oder – mit einem antiökumenischen Unterton – als Protestantisierung abgetan. So nimmt die römisch-katholische Kirche zunehmend identitäre Züge an, während sie meint, dem Zeitgeist und Mainstream zu trotzen. Sie generiert sich als Hüterin der Tradition und eines einmal geoffenbarten und unveränderlichen Glaubensgutes. Dieses Wächteramt habe Jesus Christus den Aposteln mit Petrus als primus inter pares übertragen, seine Nachfolger sehen sich als durch Weihe und Handauflegung legitimiert und ermächtigt, diese Überlieferung zu bewahren. So entsteht ein geschlossenes klerikales, männerbündisches System. Durch die Einheit zwischen Ordination und Jurisdiktion, wie sie lehramtlich erst im Zweiten Vatikanischen Konzil festgeschrieben wurde, wird zudem das Geschlechterverhältnis hierarchisiert.27 Denn geweiht werden können nur Männer. So bleiben auch die Positionen der Letztverantwortung in ihrer Domäne, ganz unabhängig davon, ob man diese ungleiche Verteilung der Kompetenzen über lehramtliche Deutungshoheit, Personal, Finanzen und andere Ressourcen nun mit der Vokabel „Macht“ benennt oder mit dem Begriff „Dienst“ verharmlost.

Andere Auffassungen vom Wachsen des Reiches Gottes oder vom gemeinsamen Priestertum der Gläubigen und von der mit der Taufe verliehenen Würde der Kinder Gottes kommen gegen das hierarchische Priestertum, das davon als wesenhaft und dem Grade nach verschieden angesehen wird, nicht an (vgl. Lumen gentium, LG 10). Wir haben es – so die Dogmatikerin Johanna Rahner in Anlehnung an Michael Seewald – hier mit einer „Verrechtlichung der Theologie zu tun, die an die Stelle der Bezeugung der Wahrheit tritt, d. h. äußerer Gehorsam, hierarchisch organisierte Machtstrukturen treten an die Stelle von innerer Einsicht, argumentativer Absicherung und Begründungsleistung, der vernünftigen Durchdringung und kognitiven Hilfeleistung“.28 Dieses Traditionsverständnis bricht radikal mit dem vor der Neuzeit geltenden Verständnis, dass die Offenbarung geschichtlich vermittelt ist, demzufolge die Überlieferung immer ein Prozess der aktiven Fortschreibung der Offenbarung in die jeweilige Zeit, Kultur und Situation hinein ist.

Trotzdem geben die Verfechter*innen dieses Verständnisses vor, als sei ihre Auffassung die einzig wahre Interpretation von Tradition. „Typisch katholisch“ ist nun nicht mehr das sorgfältige Abwägen von Vernunftgründen, die verschiedene Ansichten und Schlussfolgerungen erlaubt, sondern der Ausschluss anderer Meinungen, die durch die Überhöhung der monarchisch-ständischen Ordnung und der Kirche als Sakralinstitution zum Ausdruck kommt. Was im Dogma der Unfehlbarkeit des Papsttums gipfelt, ist die Unfähigkeit zur Selbstkorrektur, zur Fehlereinsicht und zum Schuldeingeständnis.29

Indem sich das katholische Lehramt an die Stelle Gottes setzt oder zumindest nur wenig tiefer, wie es die Position der Cathedra Petri im Petersdom augenscheinlich signalisiert, vermittelt es, dass es – und nur es allein – weiß, was der unveränderliche Wille Gottes ist. In Zeiten, in denen Staatsführungen ihren Machtanspruch durchsetzten, indem sie sich als Herrscher von Gottes Gnaden präsentierten, mag dieses Selbstkonzept noch aufgegangen sein. Angesichts der demokratischen Errungenschaften des letzten Jahrhunderts und weitreichender Modernisierungs- und Pluralisierungserfahrungen in vielen Gesellschaften verliert die katholische Kirche jedoch durch ihr Beharren auf autoritärer Führung, hierarchischen Strukturen und Reformunfähigkeit ihren letzten Rest an Glaubwürdigkeit. Dem Machtanspruch auf der einen Seite stehen innerkirchlich ein massiver Abbruch an Autorität und Vertrauensverlust gegenüber. Die Kirche marginalisiert sich selbst, exkludiert sich immer mehr aus gesellschaftlichen Diskursen.30