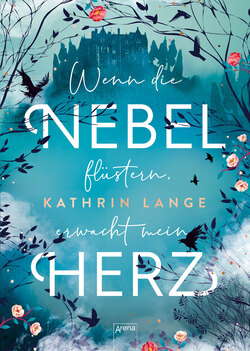

Читать книгу Wenn die Nebel flüstern, erwacht mein Herz - Kathrin Lange - Страница 12

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеDie Vormittagssonne stand so, dass sie sich in den Fenstern des Hauptflügels spiegelte und helle Reflexe auf die große Freitreppe des Haupteingangs warf, als Christopher daraus ins Freie trat. Aus Richtung Verwaltercottage konnte er Nell den Weg hierherauf entlangstapfen sehen und er beneidete sie fast ein bisschen. Während er wie jeden Morgen das Gefühl auseinanderzubrechen ignoriert und sich gezwungen hatte, eine frische Jeans, blank geputzte Schuhe und ein gestärktes Hemd anzuziehen, trug sie eine schlabberige Jeans und einen simplen Sweater und hatte ihre halblangen roten Haare nur nachlässig gekämmt. Es war offensichtlich, dass auch sie nicht besonders gut geschlafen hatte. Mit Sicherheit wusste sie mittlerweile von Jessas Auftauchen. Und vermutlich war sie rasend vor Wut darüber, dass er es ihr gestern nicht erzählt hatte.

Er hatte das absurde Bedürfnis, sich gegen ihr Donnerwetter zu schützen, und in einer völlig sinnlosen Geste stellte er erst den Kragen seiner Lederjacke auf und schloss dann den Reißverschluss halb.

»Hey!«, grüßte sie ihn im Tonfall einer Katze, der man auf den Schwanz getreten hatte.

»Hey.«

»Bist du in Ordnung?«, fragte sie.

In einem von vornherein vergeblichen Versuch, dem eigentlichen Thema auszuweichen, grinste er. »Mehr als du, offenbar. Hast du deine Bürste verbummelt?«

»Echt jetzt, Christopher?«, fauchte sie und raufte sich die ohnehin schon wirren Haare.

Er nickte. »Ja. Das macht es definitiv besser.«

»Ach, halt einfach die Klappe!«, schrie sie. »Dir ist schon klar, dass Dad und Henry mir von Jessa erzählt haben?«

»Und?«, fragte er zurück. Ihm fiel einfach nichts Besseres ein.

»Ich will, dass du diese Waffen rausrückst!«

Langsam schüttelte er den Kopf. »Sorry. Vergiss es.« Er drängte sich an ihr vorbei und ging zu den Stallungen, um seine Enduro herauszuholen.

»Wo willst du hin?«, entfuhr es Nell.

Er bockte die Maschine auf, um das Stalltor schließen zu können. Er wollte weg aus Nells Gegenwart. Es nervte, wenn sie sich solche Sorgen um ihn machte. Aber er unterdrückte den Impuls, ihr nochmals zu versichern, dass er okay war.

Er war alles andere als das. Und Nell war klug genug, das zu wissen. Vor allem kannte sie ihn viel zu gut.

»Wo – willst – du – hin?«, wiederholte sie ihre Frage mit Nachdruck.

Er seufzte theatralisch. »Dienstag?«, sagte er in einem fragenden Ton.

Nell wedelte ärgerlich mit beiden Händen. »Ich weiß, dass Dienstag ist! Was ich sagen will, ist: Du kannst heute nicht zu Elizabeth fahren!«

Er war schon drauf und dran gewesen, ein Bein über den Bock zu schwingen. Jetzt wandte er sich noch einmal zu ihr um. »Ach? Und warum nicht?«

»Weil die Gefahr besteht, dass du im Dorf dieser Jessa begegnest?« Sie schien fassungslos, dass sie ihm das überhaupt sagen musste.

»Genau deswegen ist dein Bruder da draußen und passt auf, wo Jessa sich rumtreibt.«

»Henry ist …«

»Henry ist bei Jessa!«, fiel Christopher Nell ins Wort. »Und er warnt mich, wenn die Gefahr besteht, ihr noch mal zu begegnen.« Er schwang sich auf das Motorrad. »Auch wenn es, genau genommen, keinen Grund dafür gibt, dass ich ihr aus dem Weg gehe.«

»Jaja«, grummelte sie. »Du hast alles im Griff, wie immer.«

Nichts hatte er im Griff, aber er würde den Teufel tun und mit ihr darüber diskutieren.

»Es gefällt mir nicht, wie du das Schicksal herausforderst, wenn du jetzt in dieses Altersheim fährst!«, sagte sie.

Er seufzte erneut, diesmal übertrieben resigniert, und er sah den Ärger hinter der Sorge in ihren Augen aufblitzen. Sie hasste es, wenn er so tat, als würde er mit einem kleinen Kind reden. Genau das war der Grund, warum er es getan hatte: um sie abzulenken. Dabei hatte sie nur Angst um ihn. Sie hatte es nicht verdient, dass er sie herablassend behandelte oder auch nur im Dunkeln tappen ließ.

»Diese Dienstage bei Elizabeth, Nell«, sagte er so ruhig, wie er konnte, »sind die einzigen Stunden, in denen ich mir einreden kann, dass das Ding hier drinnen vielleicht doch nicht so kaputt ist, wie es scheint.« Er tippte gegen die Stelle, hinter der sein Herz saß.

Oh Gott, hatte er das wirklich gesagt? Was für ein melodramatischer Schwachsinn, für den er sich umso mehr schämte, als er sah, wie es in Nells Augen zu glitzern begann. Scheiße! Wieso nur schaffte sie es immer wieder, dass er seine Deckung fallen ließ?

Er startete die Enduro und machte, dass er davonkam.

»Im nächsten Leben mache ich was ohne Idioten, das schwöre ich dir!«, schrie sie ihm nach.

»Er braucht das.«

Nell zuckte zusammen, als Adrian hinter sie trat, und er biss die Zähne zusammen. Wie immer hatte sie nicht gehört, dass er sich ihr näherte.

»Entschuldige«, sagte er.

»Schon gut.« Sie schaute noch einmal in die Richtung, in der Christopher verschwunden war. »Ich ertrage es einfach nicht, dass er immer noch denkt, dass er innerlich abgestorben ist. Ich meine: Allein Elizabeth ist doch der Beweis, dass das Unsinn ist.«

»Wie gesagt: Er braucht das, um weiterzumachen.«

Nell biss sich auf die Lippe und er konnte die Traurigkeit sehen, die seine Worte in ihr auslösten. »Ich habe Angst, dass ihr euch was antut«, flüsterte sie.

Ihm wurde die Brust eng. »Das werden wir nicht!« Er hasste es, sie anzulügen, doch er wollte ihr nicht noch mehr Sorgen bereiten. Aber war das fair? Er dachte an die Waffe, die Christopher ihm weggenommen hatte. Ein paar Tage lang hatte er sich über sich selbst gewundert, hatte sich gefragt, warum auf einmal er so erpicht darauf gewesen war, ihrem Leben ein Ende zu setzen.

Er räusperte sich. »Es gibt da diese Revolver …«

Zu seiner Verblüffung nickte Nell. Und als sie sagte: »Ja. Ich weiß. Christopher hat sie unter seinem Bett«, da wurde ihm ganz kalt vor Schrecken.

»Du weißt von den Waffen?«

»Ich weiß ja auch von eurem Schwur. Hast du echt geglaubt, dass ihr so was vor uns verheimlichen könnt?«

Nein. Wenn er ehrlich mit sich selbst war, hatte er das nicht. »Wir müssen die Dinger aus Christophers Nähe schaffen.«

Da nickte sie zufrieden. »Endlich eine vernünftige Idee!«

Jessa überlegte, ob sie in der Bibliothek auf Ms Galloways Mittagspause warten sollte, aber während sie darüber noch nachdachte, fiel ihr Blick durch eines der Fenster und sie traute ihren Augen nicht.

Dieser Henry lungerte vor dem Gebäude herum! Und er beobachtete den Ausgang. Verfolgte er sie etwa? Es sah fast so aus.

Sie wandte sich an Ms Galloway. »Wie heißt das Seniorenheim, in dem Ihre Tante wohnt?«

»Golden Age Residence. Wieso?«

Jessa behielt die Eingangstür im Auge. »Können wir uns da treffen? Ich fürchte, ich habe noch was zu erledigen.«

»Natürlich.« Ms Galloway nannte ihr die Adresse.

»Ich bin rechtzeitig da«, versprach Jessa, dann verabschiedete sie sich und verließ die Bibliothek.

Henry wich in den Schatten von ein paar Büschen zurück, als sie ins Freie trat. Und tatsächlich: Als sie sich von der Bibliothek entfernte und durch die Gassen des Ortes streifte, folgte er ihr! In ziemlich großem Abstand zwar, aber da sie nun wusste, dass er ihr an den Hacken klebte, war es leicht, ihn im Auge zu behalten.

Sie tat, als würde sie sich ein bisschen im Ort umsehen wollen. Sie ging langsam, hielt immer wieder an den Schaufenstern der Souvenirläden an. Jedes Mal blieb auch Henry stehen. Mal wich er hinter eine Hausecke zurück, mal versteckte er sich in der Touristenmenge.

Fast machte es Jessa Spaß, mit ihm zu spielen. Sie suchte sich einen Laden, der ihr aussichtsreich für ein Fluchtmanöver erschien – ein Teegeschäft, in dem es so intensiv nach allen möglichen Aromen roch, dass es kaum auszuhalten war. Durch das Schaufenster konnte sie beobachten, wie Henry vor einem Buchladen auf der gegenüberliegenden Straßenseite Position bezog. Mit zwei Schachteln Tee in der Hand trat sie an das Kassentischchen. Auf einem Stuhl dahinter saß eine Frau, die vielleicht Mitte dreißig war. Sie trug eine dicke Strickjacke und einen extrem kurzen Pixieschnitt, der ihr schmales Gesicht streng wirken ließ.

»Entschuldigung«, sprach Jessa sie an und gab ihrer Stimme einen leicht panischen Klang. »Dürfte ich Sie um Hilfe bitten?« Bevor die Frau überhaupt wusste, wie ihr geschah, deutete Jessa durchs Fenster nach draußen. »Mein Ex-Freund dahinten rückt mir nicht von der Pelle.«

Die Frau folgte ihrem Fingerzeig. Henry hatte ein zerfleddertes Taschenbuch aus einer der Kisten vor dem Laden genommen und blätterte darin herum. Immer wieder schweifte sein Blick wie zufällig zu ihnen herüber. »Verfolgt er Sie?«, fragte die Frau fürsorglich.

Jessa nickte und tat so, als habe ihr Atem sich beschleunigt.

»Soll ich die Polizei …«

»Nein! Nein, das ist nicht nötig. Darf ich einfach Ihren Hinterausgang benutzen, um ihn abzuschütteln?«

Der Blick der Frau wanderte über Jessas Klamotten, ihre blauen Haare, ihr Nasenpiercing.

»Er ist …« Jessa zuckte mit den Schultern. »Eigentlich ist er ja ganz lieb …« Sie blickte zu Boden und ließ den Rest des Satzes in der Luft hängen.

»Aber?«, fragte die Frau.

Okay. Das würde jetzt ziemlich gemein werden. Jessa stellte die Teepackungen ab. Die Geste, mit der sie sich die Haare zurückstrich, wirkte schüchtern, das wusste sie. Vor allem aber zeigte diese Geste der Frau den blau schillernden Abdruck von Christophers Fingern an ihrem Handgelenk.

Volltreffer!

Die Frau nickte betroffen. »Sie sollten die Polizei informieren«, riet sie, während sie einen Vorhang zur Seite zog, der den hinteren Teil des Ladens vom vorderen abtrennte. Von dort aus ging es in einen Gang, der durch das schmale Haus führte und an einer Hintertür endete. Dahinter lag ein Hof mit Mülltonnen und Fahrrädern, die an die Geländer der Kellertreppen gekettet waren. »Sie sollten die Polizei informieren«, wiederholte die Frau.

»Mache ich!«, versprach Jessa. Dann schlüpfte sie ins Freie. »Danke.«

Sie flitzte quer über den Hof, durch eine Toreinfahrt und hinaus auf eine andere Gasse. Hier schlug sie einen Bogen, bis sie sich in Henrys Rücken befand.

Er stand noch immer bei den antiquarischen Büchern, spähte durch die Scheibe des Teeladens und wartete darauf, dass sie wieder rauskam.

»Viel Spaß beim Lesen«, murmelte Jessa und machte sich auf den Weg zur Golden Age Residence.

Das Seniorenheim war in einem ehemaligen Herrenhaus untergebracht und lag ein wenig außerhalb des Dorfes. Ms Galloway wartete bereits vor dem Haupteingang auf sie, zu dem drei Stufen und eine Rollstuhlrampe hinaufführten.

»Elizabeth ist die Schwester meiner verstorbenen Mutter«, erklärte sie Jessa auf dem Weg durch die breiten, mit hellgelbem Linoleum ausgelegten Flure. »Sie hat außer mir niemanden mehr, darum bin ich vor einem Jahr zurück nach England gekommen.«

»Sie haben im Ausland gelebt?«

»In Paris, ja. Ich habe dort eine Stelle in einer kleinen, privaten Bibliothek gehabt.«

»Paris muss schön sein«, sagte Jessa, mehr, weil sie das Gefühl hatte, Small Talk betreiben zu müssen, als weil sie es wirklich so meinte. Sie war in ihrem Leben noch nicht aus England rausgekommen und vielleicht würde sie das auch nie. Ob das anders gewesen wäre, wenn ihre Eltern nicht bei diesem Autounfall gestorben wären?

Sie vertrieb den aufblitzenden, traurigen Gedanken.

»Ah, da sind wir ja.« Ms Galloway seufzte leise.

Elizabeth Rush stand auf dem Schildchen neben der Tür, bei der die Bibliothekarin stehen blieb. Sie klopfte und als kein »Herein!« kam, schob sie die Tür auf und spähte hindurch. »Niemand da«, sagte sie, dann öffnete sie die Tür ganz.

Das Zimmer war nicht groß, aber geschmackvoll eingerichtet. Nur das Bett passte nicht in den eleganten Rahmen, denn es war ein normales Krankenhausbett mit Sicherungsgittern an den Seiten, von denen eines hoch- und das andere runtergeklappt war.

Das Fenster stand weit offen und Stimmen von Menschen, die sich in einem kleinen Park davor unterhielten, waren zu hören.

»Vielleicht ist sie auch draußen bei diesem schönen Wetter«, murmelte Ms Galloway. Sie trat ans Fenster, um nachzusehen, und Jessa folgte ihr.

»Da ist sie ja!« Ms Galloway deutete auf eine Bank, auf der, umrahmt von immergrünen Zierbüschen, eine gebeugte Frau in einem eleganten rosa Kostüm saß. Sie war alt, mindestens neunzig. Ihre Haare waren sorgfältig gemacht und hatten einen violetten Schimmer. Um den Hals trug sie eine Perlenkette.

Neben der Frau saß jemand und Jessa erstarrte, als sie ihn erkannte.

Christopher!

Wie gestern auch trug er Jeans und ein Hemd, dazu eine ziemlich teuer aussehende Lederjacke, deren Kragen er hochgeschlagen hatte. Auf Jessa wirkte das reichlich affektiert. Gar nicht affektiert allerdings schien es, wie er Elizabeth mit schief gelegtem Kopf und warmem Lächeln zuhörte. Und was Jessa am meisten verblüffte: Er hielt ihre Hände wie ein Liebhaber die von seiner Angebeteten.

»Stimmt, heute ist ja Dienstag«, hörte Jessa Ms Galloway sagen. »Dieser junge Mann kommt meine Tante jeden Dienstag besuchen. Seinen richtigen Namen kenne ich nicht, aber Elizabeth hält ihn für jemanden namens Christopher.«

Die Worte der Bibliothekarin klangen, als kämen sie aus weiter Ferne. Jessa starrte diese uralte Frau an – und den Blödmann, der in diesem Augenblick überhaupt nicht blöd wirkte.

»Ich habe keine Ahnung, woher die beiden sich kennen«, erklärte Ms Galloway. »Ich habe ihn einmal danach gefragt, aber er ist mir ausgewichen. Ich kann nur vermuten, dass er ein Verwandter von diesem Christopher von damals ist. Sein Enkel vielleicht, da er denselben Namen trägt. Das ist hier in der Gegend heutzutage immer noch üblich.«

Jessa wandte den Blick der Bibliothekarin zu.

Ms Galloway lächelte versonnen. »Dieser Mann muss ihre große Liebe gewesen sein.«

Jessa sah wieder aus dem Fenster, wo Elizabeth Christopher ihre Hände entzog und dann auf den breiten Ring deutete, den er am Mittelfinger trug. »Den habe ich dir bei diesem alten Händler in Camden gekauft, erinnerst du dich?«, fragte sie mit einer kindlichen Begeisterung, die Jessa die Kehle zuschnürte. Sie schämte sich dafür, dass sie hier so schamlos lauschte. Und es wurde ihr noch unangenehmer, als nun auch noch Christopher sprach.

»Natürlich erinnere ich mich«, erwiderte er sanft. Er senkte den Kopf und rieb sich die Stirn.

»Damals hast du mir dieses Gedicht geschrieben. Weißt du noch? Das, das anfängt wie ein Sonett von Shakespeare.«

»Ich weiß, Elizabeth.«

»Soll ich dich einem Sommertag vergleichen …«, begann sie zu rezitieren.

Ms Galloway seufzte. »Wie ich schon sagte: Elizabeth ist dement. Sie erinnert sich am besten an Dinge, die sie als junge Frau erlebt hat.«

»Und er tut ihr den Gefallen und spielt mit.« Jessa wusste nicht, ob sie das gut oder scheiße finden sollte, aber einen Moment lang konnte sie sich über das selige Lächen der alten Frau freuen. Für Elizabeth war Christopher ihr lang verstorbener Geliebter. Was war also schon dabei, dass er sie genau genommen anlog?

»Warum will er nicht mit Ihnen reden?«, fragte sie.

Ms Galloway schüttelte den Kopf. »Ich habe nicht die geringste Ahnung. Aber beide Male hatte ich keine Gelegenheit, ihn das zu fragen, weil er …«

Sie unterbrach sich, denn genau in dieser Sekunde zuckte Christophers Hand zu seinem Gesicht hoch. Die Bewegung sah exakt so aus, wie die, die er gestern an der Hotelrezeption gemacht hatte, als seine Nase angefangen hatte zu bluten. Und genau wie gestern auch presste er die Fingerspitzen gegen seinen einen Nasenflügel.

Ms Galloway nickte. »Ja, genau deswegen. Er scheint irgendwie krank zu sein. Umso wunderbarer von ihm, dass er trotzdem jede Woche kommt, nicht wahr? Meine Tante ist danach immer wie beseelt.«

Unten im Park machte Christopher Anstalten aufzustehen, doch Elizabeth war nicht einverstanden damit. Sie zog ihn zurück auf die Bank.

»Nur noch ein paar Minuten«, bat sie. Sie legte ihm eine Hand an die Wange und sah ihm in die Augen wie jemand, der gerade frisch verliebt war.

Jessas Herz krampfte sich zusammen.

Christopher nahm Elizabeths Hand, küsste ihre Fingerspitzen. Das Blut war im Moment nichts weiter als ein haarfeiner Faden, der ihm aus der Nase rann. Mit dem Handrücken wischte er es fort. Dann erhob er sich endgültig. Er beugte sich über Elizabeth und küsste sie sanft auf die Stirn. Dabei streifte sein Blick über den Kopf der alten Frau hinweg.

Instinktiv wollte Jessa sich vom Fenster zurückziehen, aber es war natürlich zu spät. Christopher riss entsetzt die Augen auf, als er sie sah.

Ja, dachte Jessa. Ich wäre jetzt auch lieber woanders. Trotzdem gelang es ihr nicht, sich aus ihrer Starre zu befreien.

»Kennst du ihn?«, fragte Ms Galloway überrascht.

Jessa wollte nicken, aber es ging nicht. Alles, was sie tun konnte, war, wie zu Stein erstarrt dazustehen, während Christopher sie anstarrte.

»Offenbar«, kommentierte Ms Galloway. »Dann sollten wir am besten dort runtergehen.«

Widerstand war völlig zwecklos. Ms Galloway packte Jessa kurzerhand am Arm, zog sie mit sich und so fand sie sich gleich darauf im Park bei Elizabeth und Christopher wieder.

Obwohl sie am liebsten von hier abgehauen wäre, nickte sie Christopher betont gelassen zu. »Hey.«

»Selber hey. So schnell sieht man sich wieder.« Seine Stimme klang ausdruckslos und aus irgendeinem Grund ärgerte es sie, dass er sich sehr viel besser im Griff hatte als sie. Vor lauter Scham darüber, dass sie ihn und Elizabeth belauscht hatte, raste ihr Herz so sehr, dass sie fürchtete, er würde es ihr ansehen. Um ihre Aufregung zu verbergen, fragte sie betont lässig: »Gar nicht sauer, dass ich nicht im Bus sitze?«

»Würde es was nützen?« Seine Augen funkelten seltsam. Machte er sich etwa über sie lustig?

Blödmann!

»Vermutlich nicht.« Weil Jessa nicht wusste, was sie sonst tun sollte, wandte sie sich an die alte Frau. »Hallo.«

Verwirrt sah Elizabeth sie an. »Wer sind Sie?«

Jessa schluckte schwer. »Mein Name ist Jessa«, sagte sie behutsam, setzte sich zu der alten Frau auf die Bank und stellte ihren Rucksack neben sich ab. »Ich bin die Schwester von Alice Downton. Kann es sein, dass Sie Alice mal getroffen haben? Auf …« Sie musste Mut fassen, bevor sie ergänzte: »High Moor Grange vielleicht?«

Über Christophers Lippen kam ein leiser Fluch. »Hast du sie noch alle?«

Jessa zwang sich, nicht zu ihm hinzusehen. Sie hatte den Namen des Herrenhauses absichtlich genannt in der Hoffnung, dass er bei Elizabeth etwas auslösen würde.

»High Moor Grange«, murmelte die alte Frau. Es klang verloren und ein bisschen traurig und Jessa fragte sich, ob die Trauer von einer Erinnerung kam oder vielmehr daher, dass sie sich eben nicht erinnern konnte. Doch dann fügte Elizabeth hinzu: »Ja. Ja!« Sie schaute Jessa ins Gesicht und blinzelte verwirrt wie eine alte Eule, die unerwartet geblendet wurde.

Bevor Jessa entscheiden konnte, wie sie weiter vorgehen sollte, atmete Christopher tief durch. Die Fassungslosigkeit wich aus seinem Blick und machte heller Wut Platz. »Kann ich dich kurz sprechen?«, fragte er durch zusammengebissene Zähne.

Als Jessa nicht reagierte, packte er sie, um sie auf die Beine zu ziehen.

»Spinnst du?« Sie schlug seine Hand weg.

»Nein, du spinnst wohl, hier einfach herzukommen!« Da war abgrundtiefe Fassungslosigkeit in seinen Augen, die ihr ein schlechtes Gewissen machte. Und noch viel größer wurde dieses schlechte Gewissen, als ihm erneut Blut aus der Nase lief.

Diesmal war es nicht nur ein dünner Faden.

»Entschuldige mich.« Die Worte kamen erstickt aus seinem Mund. Mit einer hastigen Bewegung wandte er sich ab und während er davoneilte, zerrte er ein Taschentuch hervor, um die Blutung zu stoppen.

Jessa war für eine Sekunde lang wie erstarrt, dann gab sie einem Impuls nach und rannte Christopher hinterher. Sie holte ihn ein, als er die Hand nach dem Griff der Glastür ausstreckte, die Park und Hauptgang des Hauses miteinander verband.

»Kann ich dir irgendwie helfen?«

Das Taschentuch auf die Nase gedrückt, warf er ihr einen undefinierbaren Blick zu. »Verschwinde einfach!«

»Ich weiß, ich bin die Nervensäge vom Dienst, aber du siehst wirklich aus, als könntest du Hilfe gebrauchen.«

Stumm schüttelte er den Kopf, eilte weiter. Sie kamen an eine Zwischentür. Wieder wollte Christopher sie öffnen, doch seine Beine gaben unter ihm nach und er wäre gestürzt, wenn Jessa ihn nicht festgehalten hätte.

Eine endlose Sekunde lang standen sie ganz dicht beieinander, dann machte Christopher sich los. »Du gehst ja ganz schön ran …«

»Klappe!«, fauchte Jessa ihn an.

Er schwankte. Verdammt, das sah nicht gut aus!

Jessa öffnete die Tür für ihn. Er wollte seinen Weg fortsetzen, doch er blieb er wie vor eine Wand gelaufen stehen. Sein ohnehin schon blasses Gesicht wurde totenbleich. Und zu dem Blut, das aus seiner Nase schoss, kam jetzt auch noch welches aus seinem Mund.

Ohne zu überlegen, sprang sie ihm zu Hilfe, doch er wehrte ab. Es war eine matte Geste. »Nicht!«

Beunruhigt zuckte sie zurück. War er ernsthaft krank? Ansteckend vielleicht?

Bevor sie auch nur den Ansatz einer Idee hatte, was sie nun tun sollte, warf er den Kopf in den Nacken und stöhnte gepeinigt. Zum zweiten Mal gaben die Beine unter ihm nach, wieder stützte Jessa ihn.

»Bring mich …«, seine Stimme war nur ein Hauch, »… nach High Moor …«

»Auf keinen Fall! Du musst in ein Krankenhau…«

»Nein!« So panisch klang er, dass sie mitten im Wort innehielt. »Kein … Krankenhaus, bitte!« Wieder krümmte er sich, stöhnte. »High Moor Grange. Schnell!«

Aus dem Augenwinkel sah sie, dass Ms Galloway ihnen nachgelaufen war, und auch zwei Pfleger näherten sich, um zu helfen. Jessa war drauf und dran, die Verantwortung für die Situation an diese Erwachsenen abzugeben, doch Christopher schüttelte flehend den Kopf.

»Du bist mit der Enduro da, oder?«, fragte sie und als er nicht reagierte, packte sie ihn. »Wo hast du die Karre?«

»Parkplatz«, ächzte er. »Haupteingang.«

»Gut. Also los!« Jessa richtete sich auf, nahm seinen Arm und legte ihn sich über die Schulter.

Was tust du da?, kreischte eine Stimme in ihrem Hinterkopf. Bist du jetzt völlig wahnsinnig geworden?

Sie wusste es nicht. Während sie weiterwankten, kehrte ein wenig Kraft in Christopher zurück.

»Kannst du … Motorrad fahren?«, fragte er. »Ich kann es nämlich gerade nicht.«

Jessa nickte grimmig und sie war erleichtert, als sie den Haupteingang erreichten.

Die Enduro stand auf einem kleinen Parkplatz rechter Hand. Jessa fummelte den Schlüssel aus Christophers Hosentasche, rammte ihn ins Schloss. Gleichzeitig schwang sie ein Bein über den Sitz.

Mühsam kletterte er hinter ihr auf den Sozius.

»Kannst du dich festhalten?«, fragte sie.

Er nickte, das spürte sie, weil er den Kopf an ihren Rücken gelegt hatte. »Beeil dich«, bat er.

»Du hast vergessen, einen dummen Spruch zu machen«, knurrte sie und startete die Maschine.

Die ersten Meter fuhr sie schlingernd und unsicher. Es war zwei Jahre her, dass sie kurz mit einem viel älteren Schulkameraden gegangen war und ihn dazu gebracht hatte, ihr in einem alten Steinbruch außerhalb von London ein paar Motorradfahrstunden zu gegeben. Doch dann hatte er angefangen zu klammern und sie hatte Schluss gemacht.

Als sie jetzt ein Gespür für Christophers Enduro bekommen hatte, gab sie Gas. Sie jagte durch die Straßen von Haworth, hoffte, dass die Polizei sie nicht anhalten würde und vor allem, dass sie nicht im nächsten Moment an einer Hausecke kleben blieben. Sie fuhr die enge, kurvige Straße hoch, die aus dem Dorf führte. Als die Häuser endlich hinter ihr lagen, drehte sie voll auf.

Christopher hatte ihr die Arme um den Oberkörper gelegt. Immer wieder allerdings spürte sie, wie sein Griff schwächer wurde.

»Halt durch!«, rief sie ihm gegen den Lärm der Maschine zu. Um die Tränen zu bekämpfen, die ihr der Fahrtwind in die Augen trieb, beugte sie sich so tief wie möglich über den Lenker. Christophers Gewicht lag schwer auf ihr. Warum zur Hölle fuhr diese Karre nicht schneller? Und wann endlich kam die Abzweigung, die nach High Moor Grange hochführte?

Da! Gott sei Dank! Jessa nahm die Kurve schlingernd. Kurz stockte ihr Herz, als sie fürchtete, die Kontrolle zu verlieren, aber sie schaffte es, die Maschine wieder aufzurichten und weiterzufahren. Die Windungen des Weges allerdings zogen sich endlos …

Und dann war Christophers Griff um ihre Taille plötzlich weg.

»Festhalten!«, schrie sie.

Doch es war zu spät. Sie spürte, wie er den Halt verlor. Alles, was sie tun konnte, war zu bremsen, damit der Sturz ihn nicht umbrachte. Nur am Rande nahm sie den Torbogen wahr, der in einiger Entfernung auftauchte. Christophers Gewicht zog die Maschine auf die Seite. Sie lehnte sich in die Gegenrichtung, aber vergeblich. Sie verlor das Gleichgewicht. Die Maschine kippte. Jessa riss den Lenker herum, um nicht an der Mauer zu landen. Ihr Körper prallte auf der Erde auf, sie rutschte, vom Schwung getragen, durch den Dreck. Wurde herumgeschleudert. Verlor die Orientierung. Bekam Erde und Gras in den Mund. Stieß sich den Schädel an einem Stein.

Sie rappelte sich auf. Wo war Christopher? War er …?

Nein. Auch er schien den Sturz einigermaßen unbeschadet überstanden zu haben. Auf beiden Armen stemmte er sich in die Höhe. Sein Kopf hing zwischen den Schultern herab, die Haare verbargen sein Gesicht.

Sie rannte zu ihm, stolperte dabei fast über ihre eigenen Füße und landete neben ihm im Dreck.

»Das Tor …«, hörte sie ihn flüstern. »Du musst das Tor aufmachen …« Dann brach er zusammen.

Ihre Augen tränten und ihr Schädel dröhnte, aber sie achtete auf beides nicht. Sie rannte zu der Enduro und zog den Schlüssel ab. Welcher war der für das Tor? Mit fliegenden Fingern ging sie die Schlüssel durch. Unmöglich, es zu erkennen, also probierte sie den ersten, den zweiten. Beim dritten hatte sie Glück. Das Schloss ging auf und sie konnte das Tor aufstoßen.

Aber was jetzt? Christopher war nicht mehr in der Lage, allein zu laufen. Als sie zu ihm zurückhastete, versuchte er zwar noch einmal, sich aufzurichten, aber vergeblich. Er fiel zurück in den Dreck und rührte sich nicht mehr. Sie drehte ihn um und prallte zurück. Er blutete jetzt nicht nur aus Nase und Mund, sondern auch aus Augen und Ohren. Es sah furchterregend aus.

»Was ist das?«, schrie sie, während sie ihn unter den Achseln packte und all ihre Kraft zusammennahm. Sie schaffte es, ihn einen halben Meter auf das Tor zuzuzerren, aber dann musste sie innehalten. Ihr Herz klopfte zum Zerspringen. Noch einmal zog sie, so fest sie konnte. Aussichtslos! Bis zum Tor waren es noch mindestens sechs oder sieben Meter.

»Verdammt, Christopher!«, schrie sie.

Plötzlich war jemand bei ihr. Harte Hände packten sie an den Schultern, schoben sie einfach zur Seite. »Lass mich«, sagte eine rasselnde Stimme, die ihr eisig tief in den Leib fuhr. Eine ganz in Grau gekleidete Gestalt beugte sich über Christopher. Der Typ aus dem Herrenhaus! Er hob Christopher auf die Arme, trug ihn zum Tor, wankte hindurch, drei, vier Schritte weiter. Vorsichtig legte er ihn zurück auf die Erde.

Mit weit aufgerissenen Augen starrte Jessa auf den Rücken des Typen, der die Kapuze tief ins Gesicht gezogen hatte und jetzt auf Christopher niederblickte. Sie taumelte ein wenig näher heran.

»Bleib, wo du bist!«, warnte der Typ sie.

Jessa erstarrte.

»Es wird ihm bald wieder besser gehen«, sagte er, ohne sich umzudrehen.

»Adrian …«, wisperte sie.

Er zuckte zusammen wie unter einem Peitschenhieb. »Nicht! Sprich mich auf keinen Fall an!« Sekundenlang stand er da, den Kopf gesenkt, als würde er auf ein grausames Urteil warten. »Gleich kommt jemand und hilft«, sagte er. Dann ging er.

Jessa starrte ihm nach, bis er um die nächste Kurve verschwunden war.

Adrian rannte. Obwohl seine Lungen wie Feuer brannten und seine Beine gegen den scharfen Lauf protestierten, wurde er nicht langsamer. Es fühlte sich an, als seien Dämonen hinter ihm her. Seine Dämonen. Tief in seinem Herzen saßen sie, krallten sich mit scharfen Klauen in sein Herz und quetschten es zusammen, bis er keine Luft mehr bekam.

Sein Keuchen verwandelte sich in ein Wimmern und schließlich musste er kapitulieren. Er blieb stehen. Seine Brust hob und senkte sich in dem verzweifelten Versuch, Luft zu bekommen. Sein Verstand kreischte.

Nein! Neinneinnein!

Wieso nur hatte er Christopher nicht davon abgehalten, heute zu Elizabeth zu fahren? Er hatte die Katastrophe kommen sehen.

Er stützte sich auf den Knien ab. Ihm war schlecht. Er war rein zufällig in der Nähe des Tores gewesen, als er die Enduro gehört hatte. Nur deswegen hatte er Christopher retten, hatte verhindern können, dass sein Bruder sich in ein hilfloses, blutendes, schreiendes Bündel Fleisch verwandelte. Aber dafür hatte er Jessa zum zweiten Mal gegenübertreten müssen, was niemals hätte geschehen dürfen. Schlimmer noch: Er hatte gesehen, wie verzweifelt sie versucht hatte, Christopher das Leben zu retten, und damit hatte sie sein Herz angerührt.

Jessa. Hatte. Sein Herz. Angerührt.

Er stützte sich auf den Knien ab und warf den Kopf in den Nacken. »Warum?«, schrie er.

Als er sich wieder aufrichtete, wusste er, dass er die Waffen, die Nell aus Christophers Zimmer geholt und weggeschlossen hatte, wieder an sich bringen musste.