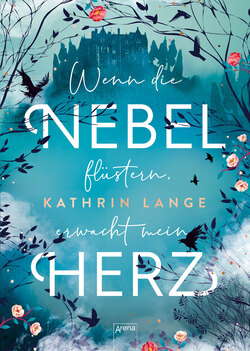

Читать книгу Wenn die Nebel flüstern, erwacht mein Herz - Kathrin Lange - Страница 8

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеMs Trenton. Anstaltsleitung, stand in grauen Buchstaben an der Rauchglastür, vor der Jessa saß und ungeduldig mit den Füßen wippte. Die Stuhllehne drückte schmerzhaft gegen ihren Rücken. Das war doch volle Absicht!

Wenn man zur Direktorin des Kinderheims gerufen wurde, sollte man sich nicht wohlfühlen. Ganz im Gegenteil.

Jessa dachte daran, wie die Polizei sie heute Mittag hier abgeliefert hatte. »Da haben Sie Ihre aufsässige kleine Streunerin wieder.« Das hatte einer der beiden Polizisten zu Jessas Erzieherin gesagt. Der andere hatte Jessa mit einer Mischung aus Verständnis und Mitleid angesehen. Jessa hatte ihn nur finster angestarrt. Mitleid und auch Güte, das hatte sie früh gelernt, waren nichts weiter als Mittel, sie in Sicherheit zu wiegen.

Sie seufzte. In ihren Kopfhörern fing Billie Eilish zum zweiten Mal an, Bury a friend zu singen. Der Song passte gut zu Jessas aktueller Stimmung. Zum hundertsten Mal starrte sie auf die Telefonanlage von Ms Hart, Ms Trentons Sekretärin. Das rote Licht leuchtete und zeigte an, dass die Heimleiterin immer noch telefonierte.

Jessa biss sich auf die Lippe. In ihrem Magen loderte Wut. Sie schürte sie sorgfältig.

Ms Hart, die irgendeinen schrecklich wichtigen Text in den Computer hämmerte, schaute auf. Ihr Blick glitt von Jessas klobigen Stiefeln, auf die sie mit silbernem Lackstift verschlungene, rätselhaft aussehende Symbole gemalt hatte, hinauf zu ihrer über beiden Knien zerrissenen Jeans und dem ehemals schwarzen, jetzt total verwaschenen Hoodie bis hin zu Jessas halblangen Haaren. Sie waren von Natur aus schwarz. Erst vor ein paar Tagen hatte Jessa die Spitzen frisch in leuchtendem Neonblau gefärbt.

Von diesen Haaren huschte Ms Harts Blick zu dem Silberring in Jessas Nase.

Jessa hielt dem Blick der Sekretärin stand, bis diese unbewusst die Stirn runzelte und sich dann wieder ihrer Tastatur zuwandte.

Gewonnen!, dachte Jessa mit einem Anflug von Befriedigung. Gleich darauf jedoch fühlte sie sich albern. Sie war siebzehn. Vielleicht sollte sie langsam mal mit diesen unreifen Spielchen aufhören.

Aber nicht heute.

Um Ms Hart noch ein bisschen mehr zu ärgern, schob sie die Ärmel ihres Hoodies bis zu den Ellenbogen hoch. Auf diese Weise wurden die beiden Tattoos an ihren Unterarmen sichtbar.

Ms Hart schüttelte nur den Kopf, während sie angestrengt auf den Monitor starrte.

»Coole Tattoos!« Die Frau auf dem Stuhl neben Jessa sprach laut, um Billie Eilish zu übertönen.

Jessa seufzte hörbar. »Ja«, erwiderte sie einsilbig. »Cool.« Bis eben hatte sie es geschafft, die Frau zu ignorieren, die ebenfalls hier wartete, um mit Ms Trenton zu reden. Children’s Retreat, das Kinderheim, das seit Jahren Jessas Zuhause war, wurde von einer karitativen Stiftung finanziert und die Frau gehörte zum Stiftungsrat. Jessa musterte ihr karamellfarbenes Twinset, ihren schmalen Rock und die hochhackigen Pumps.

Spießerin.

Als die Frau reingekommen war, hatte Ms Hart sie mit Vornamen angesprochen, darum wusste Jessa, dass sie Cally hieß. Cally lächelte jetzt. Es sah sehr professionell aus. Vielleicht war sie Politikerin, dachte Jessa. Ihr wurde bewusst, dass sie sich unablässig über den linken Unterarm strich.

Whatever our souls are made of…, stand dort. Und auf dem rechten Arm ging das Zitat weiter: … yours and mine are the same.

Wie immer, wenn Jessa die Worte anschaute, schoss ihr ein schmerzhafter Stich durchs Herz. Was auch der Sinn gewesen war, sich dieses Tattoo stechen zu lassen. Es sollte sie erinnern. Jeden Tag.

Und es machte seinen Job ziemlich gut.

Cally sagte irgendwas, das Jessa nicht verstand, und weil Ms Hart schon wieder missbilligend guckte und dann demonstrativ gegen ihr Ohr tippte, zog Jessa seufzend einen der Stöpsel heraus.

»Wie lange hast du das schon?«, wiederholte Cally ihre Frage. »Das Tattoo, meine ich.«

Jessa überlegte, ob sie ihr irgendeine Lüge auftischen sollte.

»Jessica!«, sagte Ms Hart mahnend, also zwang Jessa sich, eine ehrliche Antwort zu geben.

»Seit ein paar Monaten.«

Callys sorgfältig gezupfte Augenbrauen hoben sich erstaunt. »Wie alt warst du da? Fünfzehn?«

»Siebzehn«, korrigierte Jessa. Genau genommen hatte sie es sich am Tag nach ihrem siebzehnten Geburtstag stechen lassen.

»Was für ein Tätowierer macht einem siebzehnjährigen Mädchen ein Tattoo, wenn es keine Erlaubnis seiner Eltern vorlegen kann?« Völlig arglos sah Cally Jessa an und schien überhaupt nicht zu bemerken, wie unsensibel ihre Frage war.

Na, vielen Dank!, dachte Jessa und das Lodern in ihrem Magen verzehnfachte sich. Sie lauschte in sich hinein und versuchte herauszufinden, was genau sie fühlte. Schmerz? Trauer? Keins von beidem, entschied sie. Der Autounfall, bei dem ihre Eltern gestorben waren, war viel zu lange her, als dass sie deswegen noch allzu viel Trauer spürte, und auch Alice …

Sie kappte die Gedanken. »Es gibt in Soho ein paar, denen ist das Alter ihrer Kunden egal«, hörte sie sich auf Callys Frage antworten.

»Schlimm genug.« Cally beugte sich vor und betrachtete die schwarze Schrift auf Jessas Armen. »Das ist sehr gut geworden. Es muss ziemlich teuer gewesen sein. Wie konntest du dir so was leisten?«

»Ich habe ihn mit Sex bezahlt.«

Cally riss erschrocken die Augen auf und Jessa hätte fast laut lachen müssen.

»Sie veralbert Sie, Cally«, sagte Ms Hart sanft.

Jessa blies sich gegen die blauen Haarspitzen. Dann zuckte sie mit den Schultern.

Cally neigte den Kopf zur Seite. »Warum tust du das?«

Tja. Warum?

Jessa wusste es nicht genau. Alles, was sie wusste, war, dass sie wütend darüber war, hier sitzen und dieses dämliche Gespräch führen zu müssen. Eigentlich war sie andauernd wütend. Manchmal fand sie sogar die Vögel im Baum vor ihrem Zimmerfenster scheiße oder einen Löwenzahn, der sich durch den Asphalt der Straße gequetscht hatte. Sie atmete durch, strich zum x-ten Mal über die Schrift auf ihrem Arm. Seit sie vierzehn war, hatte sie kleinere Jobs angenommen und das dabei verdiente Geld gespart, um sich dieses Tattoo leisten zu können. Sie hatte Zeitungen ausgetragen, im Supermarkt Regale eingeräumt und den Hund einer alten Frau aus der Nachbarschaft ausgeführt. Einmal hatte sie sich auch als Babysitterin beworben. Sie mochte kleine Kinder und sehr oft mochten die Kinder auch sie. Aber die meisten Eltern hatten Probleme damit, ihren wohlbehüteten Sprössling einem Punkgirl wie ihr anzuvertrauen. Darum hatte Jessa die Suche nach einem Job als Babysitterin schnell wieder aufgegeben. Sollten die Leute doch denken, was sie wollten. Sie hatte es nicht nötig, dass man sie gut fand.

Cally änderte ihre Strategie. »Man hat mir gesagt, dass du heute Morgen mit einem Streifenwagen hier abgeliefert worden bist. Was hast du angestellt?«

Echt jetzt?

»Du hast geklaut, stimmt es?«, hakte Cally nach.

»Möglich.« Zu Jessas grenzenloser Erleichterung erlosch in diesem Moment das rote Licht an der Telefonanlage. Ms Hart erhob sich und Jessa dachte schon, dass sie nun in das Büro der Heimleiterin geführt werden würde. Aber Cally wurde vorgelassen.

War ja klar!

Als sich das Geräusch der hohen Absätze hinter der Tür verlor, atmete Jessa auf und steckte sich den Kopfhörer wieder ins Ohr. Bury a friend war gerade zu Ende und der unheimliche Song begann von vorn. Jessa hatte ihn auf Dauerschleife gestellt. Er lief so lange, bis nach ungefähr einer halben Stunde Cally wieder aus dem Büro kam.

»Du kannst jetzt reingehen«, sagte Ms Hart zu Jessa.

Die zog die Kopfhörer aus den Ohren und stand auf.

Ms Trenton saß hinter ihrem wuchtigen Schreibtisch und blätterte in ein paar Papieren, wie sie es meistens tat, wenn Jessa bei ihr antanzen musste. Das war irgend so eine Masche, die einen kleinmachen sollte. Jessa tat so, als würde sie bei ihr nicht wirken, aber leider wirkte sie sehr wohl.

Fuck!

»Das wievielte Mal war das jetzt in diesem Jahr?«, fragte Ms Trenton noch immer, ohne aufzusehen.

Jessa wusste natürlich genau, wovon sie sprach. Sie schwieg trotzdem.

»Dass die Polizei dich hier abgeliefert hat, meine ich.« Die Heimleiterin hob den Blick und bohrte ihn in Jessas Augen. Sie hatte ein schmales blasses Gesicht, das stets perfekt geschminkt war, und eine breite silberne Strähne in ihrem schwarzen Haar. Als Jessa nicht antwortete, meinte sie: »Nun, dann will ich deinem Gedächtnis auf die Sprünge helfen. Das vierte Mal. Ich an deiner Stelle wäre nicht stolz darauf. Was hast du diesmal angestellt?«

Jessa zerrte an ihrem Hoodie. »Ich habe meinen Körper an einen Tätowierer in Soho verkauft.«

Ms Trenton schnaubte nur. Dann tippte sie auf die Papiere. »Fassen wir mal zusammen: Beim ersten Mal waren es mehrere Tage Herumlungern mit ein paar Punks an St. Pankras. Beim zweiten Mal tätlicher Angriff auf einen Versicherungsangestellten …«

»Der Typ hatte mich angegrapscht!«, rief Jessa aus und wurde sofort wieder wütend, als sie daran dachte. Der Typ hatte seine dreckigen Finger schon fast unter ihrem Shirt gehabt, bevor sie ihn mit einem gezielten Fausthieb auf die Nase hatte stoppen können. Und anschließend hatte sie den Ärger gekriegt! Der Kerl war einfach so davongekommen, weil er behauptet hatte, sie würde lügen!

»Wenn man sich als Mädchen mitten in der Nacht in der U-Bahn rumtreibt«, sagte Ms Trenton kühl, »dann darf man sich nicht wundern, Jessa.«

Jessa warf sich gegen die Rückenlehne ihres Stuhls und zerrte erneut an ihrem labberigen Pullover. »Klar«, murmelte sie. »Vermutlich habe ich den Kerl mit meinen aufreizenden Klamotten provoziert.« Tief in ihr wühlte die Wut über das, was die Direktorin gesagt hatte, und darüber, dass man sich als Frau gut überlegen musste, was man anzog, um nicht wie Freiwild behandelt zu werden. Und dass das jeder normal fand.

Ms Trenton reagierte nicht auf ihren Hohn. »Sehen wir mal weiter«, fuhr sie ungerührt fort. »Beim dritten Mal Ladendiebstahl. Ich frage mich immer noch, was ausgerechnet du mit einem rosa Lippenstift wolltest.«

Diesmal schwieg Jessa, weil es ihr zu peinlich war. Sie hatte den Lippenstift in einem Anfall von geistiger Umnachtung mitgehen lassen. Nicht weil sie ihn haben wollte, sondern weil sie das Gefühl gehabt hatte, dieser bescheuerten Mandy Carlton beweisen zu müssen, wie tough sie war. In der Nacht darauf war ihr klar geworden, dass Mandy glaubte, sie hätte es getan, weil sie zu ihrer Mädchenclique dazugehören wollte. Lächerlich! Also hatte sie den Lippenstift am nächsten Tag wieder in den Laden gebracht. Erst dabei war sie erwischt worden und natürlich hatte der Ladendetektiv ihr nicht geglaubt, dass sie das Ding zurückbringen wollte. Sie knirschte mit den Zähnen.

Ms Trenton blätterte um. »Lassen wir mal all die früheren Male weg, in denen du ausgerissen bist und tagelang auf der Straße gelebt hast, ohne dass die Polizei dich aufgegriffen hat.«

Alles in allem zusammen ungefähr ein halbes Jahr, dachte Jessa. Ein halbes Jahr, in dem sie sich bei den obdachlosen Punks gleichzeitig gut aufgehoben und unendlich einsam gefühlt hatte.

»Heute also Roofing? Ist das jetzt deine neueste Methode zu zeigen, wie wenig dir dein Leben wert ist?«

Jessa biss sich auf Innenseite der Wange. »Es fühlt sich einfach gut an«, hörte sie sich sagen. Sie wollte, dass Ms Trenton verstand, dass es eine der wenigen Möglichkeiten war, sich selbst zu spüren. Lebendig zu sein.

Ms Trenton machte sich eine kurze Notiz. »Ich werde einen Termin bei Dr. Clarke für dich machen müssen.«

»Echt jetzt?« Jessa fuhr halb aus dem Stuhl in die Höhe. »Ich brauche keinen Seelenklempner!«

Ms Trenton seufzte schwer. »Jessica, ich weiß, dass du noch immer sehr unter dem Verschwinden deiner Schwester leidest, auch wenn das mittlerweile fünf Jahre her ist.«

Ich leide nicht! Jessa schluckte und ärgerte sich darüber, weil Ms Trenton es natürlich sah und weil ihr Blick plötzlich weich wurde.

»Es war schrecklich für dich, nach dem Unfall deiner Eltern auch noch deine Schwester zu verlieren«, fuhr die Heimleiterin fort. »Und vermutlich ist es im Moment für dich nur noch schwerer.«

»Wieso das?«

»Weil du jetzt genauso alt bist wie Alice damals, als du sie verloren hast.«

Schwachsinn!, schoss es Jessa durch den Kopf. Sie war über all das längst hinweg!

Sie schnaubte. Es sollte höhnisch klingen und überlegen. Aber sie wusste, dass Ms Trenton sie durchschaute. Sie hasste es. Noch mehr allerdings hasste sie, dass schon wieder Bilder über sie hereinbrachen. Bilder von diesem einen Nachmittag im September vor fünf Jahren.

Alice und sie hatten in einem Café an der Coventry Street gesessen …

Jessa freute sich irrsinnig darüber, endlich mal wieder ein paar Stunden mit ihrer Schwester zu verbringen. Seit Alice aufs College ging, um Kunstgeschichte zu studieren, hatte sie nur noch wenig Zeit für Jessa.

Die Kellnerin brachte ein Glas Earl-Grey-Tee und eine heiße Schokolade auf einem kleinen Silbertablett. Sie stellte beides auf den Tisch. Alice nahm den Löffel und drehte ihn unschlüssig in den Händen. »Ich muss was Wichtiges mit dir besprechen«, sagte sie leise.

Schon seit sie sich hingesetzt hatte, war sie Jessa seltsam bedrückt vorgekommen. Jetzt richteten sich in Jessas Nacken die Haare auf. »Was Schlimmes?« War Alice etwa schwer krank? Seit ihre Eltern gestorben waren, fürchtete Jessa nichts mehr, als eines Tages auch noch Alice zu verlieren.

Ihre Schwester sah die Sorge in ihrer Miene und lachte auf. »Nein! Nein, nichts Schlimmes, du Angsthase! Ganz im Gegenteil…« Aber trotz dieser Beteuerung zögerte sie, mit der Sprache rauszurücken. »Dr. Myers – na ja, er hat mir vorgeschlagen, nach Yorkshire zu fahren und ein paar Recherchen anzustellen.«

Mit ihren zwölf Jahren hatte Jessa keine Ahnung gehabt, was Recherchen waren, aber das war auch egal. Dr. Myers war Alice’ Professor, das wusste sie. Und noch etwas hatte sie sehr wohl verstanden: Alice würde wegfahren! »Für wie lange?«, fragte sie und ihre Stimme klang ein bisschen wie die einer Maus.

In Alice’ Gesicht erschien ein schwaches Lächeln. »Nur ein paar Tage. Ich gehe in das Archiv, schaue mir ein paar Briefe von diesem Maler an, über den ich eine Hausarbeit schreiben muss, und dann komme ich auch schon wieder. Du wirst kaum merken, dass ich weg bin!«

»Versprochen?«

»Versprochen!« Ihre Schwester nahm den Teebeutel aus ihrem Glas, drückte ihn aus und legte ihn auf den Unterteller. Jessa starrte auf das Tattoo an Alice’ Arm. Whatever our souls are made of … Die Haut rings herum war noch immer ein bisschen gerötet. Das Tattoo war erst wenige Tage alt.

Alice’ Worte hatten Jessa noch nicht beruhigt. »Du kommst bestimmt wieder? Du machst dich nicht einfach vom Acker, so wie Mum und Dad?« Ihr schossen Tränen in die Augen beim Gedanken an ihre toten Eltern, und ein bisschen wütend über sich selbst, wischte sie sie weg.

Alice langte über den kleinen Tisch, nahm Jessas Hand und hielt sie ganz fest gedrückt. »Ich komme immer wieder, das weißt du doch!«, behauptete sie …

Es war eine Lüge gewesen.

Zwei Tage später war Alice nach Yorkshire aufgebrochen.

Und nie wieder zurückgekehrt.

Allein bei der Erinnerung daran loderte es in Jessa so stark, dass ihr beinahe schlecht davon wurde. Um sich nichts anmerken zu lassen, starrte sie auf die Platte von Ms Trentons Schreibtisch, umklammerte ihren linken Arm und grub die Fingernägel tief ins Fleisch.

»Ich habe Alice nicht verloren«, flüsterte sie. »Sie hat mich im Stich gelassen.«

»Ja«, murmelte Ms Trenton. »Ja. Ich weiß, dass du das so sehen musst, um damit wenigstens einigermaßen klarzukommen. Aber ich weiß auch, wie sehr du darunter leidest, Jessa. Das ist der Grund, warum ich dir deine permanenten Grenzüberschreitungen immer wieder durchgehen lasse. Wut ist aber nicht der richtige Weg, um Trauer zu verarbeiten.«

»Das heißt?«, fragte Jessa.

»Das heißt, dass du für deinen Ausflug auf dieses Dach nicht bestraft wirst. Aber um einen Termin bei Dr. Clarke kommst du diesmal nicht herum, meine Liebe!«

»Das ist eine Bestrafung!«

»Möglich.« Ms Trenton nickte. »Aber ich mache das nicht nur wegen deines kleinen Ausflugs heute, sondern noch aus einem anderen Grund.« Sie griff nach einem dicken, wattierten Umschlag, der neben ihrer Schreibtischunterlage lag. »Der hier ist heute angekommen.« Sie reichte ihn Jessa.

Und die zuckte unwillkürlich zusammen.

Der Umschlag war an Alice Downton adressiert. Und er kam aus Yorkshire.

Feiner Nieselregen ging über den Mooren von Yorkshire nieder und rann Christopher über Wangen und Genick. Es fühlte sich an, als würden ihn tausend winzige, eiskalte Hände streicheln. Er unterdrückte ein Frösteln und setzte seinen Weg fort. Vorbei an den Gräbern des kleinen Friedhofs, der zu High Moor Grange, dem Landsitz seiner Familie, gehörte. Vorbei an all den Namen auf den uralten Steinen. Von den Menschen, die hier lagen, konnte ihm keiner gefährlich werden und doch schauderte es ihn. Ein paar von ihnen waren geboren worden, nachdem er selbst schon längst in der kalten Erde hätte ruhen sollen.

Bei einem der Gräber blieb er stehen.

Heather.

Geliebte.

Kein Nachname. Kein Geburts- und auch kein Todesdatum.

Mit zusammengebissenen Zähnen trat Christopher dicht vor das Grab hin. Von hier aus konnte man weit über das Moor schauen, das Heather so sehr geliebt hatte. Auch im Regen leuchtete das Violett der blühenden Heide genauso flammend wie an dem Tag, an dem Heather gestorben war.

Christopher seufzte, weil er glaubte, das Moor nach ihm rufen zu hören. Komm zu mir! Wehr dich nicht länger …

Leise Schritte ertönten hinter ihm. Er drehte sich nicht um. Er wusste auch so, dass es sein Bruder Adrian war, der zu ihm trat. Adrian, ganz in Grau gekleidet und mit einer Kapuze, die er tief ins Gesicht gezogen hatte, um die Welt vor seinem Anblick zu schützen.

»Hast du keine Angst, dass du bei dem Wetter Sonnenbrand kriegst?«, fragte Christopher betont leichthin.

Adrian schnaufte. »Ist heute wieder so ein Tag?« Seine Stimme war das Rascheln uralter Papierseiten. Die Ruhe, mit der er sprach, fühlte sich an wie eine Nadelspitze, die an Christophers Nerven entlangfuhr. Er selbst hatte ständig das Gefühl, schreien zu müssen.

Er wandte den Kopf und warf seinem Bruder einen Blick zu. »Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst.«

»Ich rede von deiner Spottlust, Christopher.«

»Das ist keine Spottlust. Es ist reiner, wohltuender Zynismus.«

»Du fühlst dich wirklich besser, wenn du spottest, oder?«

Nein!, dachte Christopher automatisch. Doch laut sagte er: »Zynismus bedeutet, die Dinge so zu betrachten, wie sie sind, und nicht, wie sie sein sollten.«

»Oscar Wilde zu zitieren, macht es nicht besser!«, rügte Adrian.

»Stimmt, aber immerhin lässt es einen tragisch wirken.« Jetzt drehte Christopher sich um. Der Regen hatte auch Adrian durchnässt. Wie Christopher vermutet hatte, war das Gesicht seines Bruders unter der Kapuze verborgen. Adrian vermied es so gut es ging, ihm seinen Anblick zuzumuten. Christopher wusste, dass er ihn damit schützen wollte, und manchmal rührte ihn die Sinnlosigkeit dieser kleinen Geste. Du musst das nicht tun, wollte er sagen. Aber Adrian wusste, dass er das dachte. Es war nicht nötig, es auszusprechen.

»Du siehst erschöpft aus«, sagte Adrian.

»Ich sehe erschöpft aus?« Christopher stieß ein trockenes Lachen aus. Hör auf, dir Sorgen um mich zu machen! Auch das sprach er nicht aus. Stattdessen meinte er: »Aus deinem Mund klingt das wie ein schlechter Witz.«

»Ich dachte mir, ich übernehme zur Abwechslung mal deine Rolle.«

Es steckte so vieles in diesem einen Satz, dass Christopher die Zähne zusammenbeißen musste, um all die Emotionen – den Schmerz, die Schuldgefühle, den Selbsthass – auszuhalten.

»Tut mir leid«, murmelte Adrian. »Du weißt, wie ich das gemeint habe. Aber ich durchschaue dich, Bruderherz. Das vergisst du immer wieder. Ich weiß, dass kein Spott und keine noch so geistreiche Bemerkung von dir diesen Schmerz in dir lindern können.«

»Du unterschätzt meine Kreativität.«

Diesmal schnaubte Adrian nur.

Minutenlang schwiegen sie, starrten gemeinsam auf den Grabstein.

»Fünf Jahre ist es jetzt her, dass Alice …« In Adrians Stimme krächzte das lange Schweigen. »In letzter Zeit frage ich mich immer häufiger, was passiert, wenn wieder ein Mädchen hier auftaucht.« Er räusperte sich, rieb seine Stirn.

Christopher lauschte seinem Herzen, jeder einzelne Schlag war ein trotziger Kampf gegen die Verzweiflung und am liebsten hätte er irgendwas getan, damit es endlich aufhörte.

»Ich habe Angst«, flüsterte Adrian. »Angst, dass ich es nicht mehr ertragen kann, wenn es noch mal passiert.«

Es.

Das winzige Wort ließ Erinnerungen in Christopher aufflackern. Erinnerungen an sein Blut an Adrians Händen. An Zorn. Und Schmerz. Aber auch an tiefe Reue und unendliche Verzweiflung.

Er rang sie nieder.

Adrian hob den Blick in sein Gesicht.

Christopher hielt ihm stand, auch wenn das Grauen in den Augen seines Bruders ihm das Herz gefrieren ließ. Langsam streckte er die Hand aus. »Gib sie mir!«

Adrian reagierte nicht.

»Gib sie mir!«, verlangte Christopher erneut, eindringlicher diesmal. Und nachdem die halbe Ewigkeit in atemlosem Ringen verstrichen war, griff Adrian hinten an seinen Gürtel. Als er die Hand ausstreckte, lag ein altmodischer Revolver darin, der sich seit über hundert Jahren im Familienbesitz befand.

Christopher schluckte hart. Er wartete, dass Adrian ihm die Waffe gab. Das tat sein Bruder auch, doch er ließ sie nicht los, sondern drehte Christophers Hand so, dass der Lauf genau auf seine eigene Brust zeigte.

Christophers Herz hörte auf zu schlagen. »Ist die geladen?«, flüsterte er.

»Finde es raus.«

Eine Sekunde verstrich. Eine weitere.

»Je länger ich darüber nachdenke«, flüsterte Adrian, »umso klüger kommt es mir vor, dass du mir damals diesen Schwur abgerungen hast.«

Die Welt ringsherum wurde fahl. Christopher zwang sich, nicht zu blinzeln. Wenn er jetzt nicht stark war für Adrian, das spürte er deutlich, würde sein Bruder den Schritt in den Abgrund machen und ihn mitreißen. Und was noch viel schlimmer war: Er würde ihm mit Freuden folgen.

»Dieser Schwur war eine idiotische Idee«, sagte er mit einer Stimme, die aus einem Grab zu kommen schien. »Und das habe ich dir seitdem auch schon hundertmal gesagt.«

»War es nicht.« Sanft schüttelte Adrian den Kopf. »Lass es uns tun, Christopher! Lass es uns beenden, bevor wir einem weiteren Mädchen das antun, was wir Alice angetan haben.«

»Nein!« Die Waffe war eiskalt in Christophers Hand. »Lass den Revolver los!«, befahl er.

Der Rest der Ewigkeit verging, bevor Adrian endlich gehorchte. Erleichtert kontrollierte Christopher, ob die Waffe gesichert war. Sie war es. Nachzusehen, ob sie auch geladen war, dazu fehlte ihm die Kraft. Er steckte den Revolver hinten in seinen Hosenbund. »Darum rette ich mich in Humor, Adrian«, krächzte er. »Weil einer von uns beiden den Kopf über Wasser halten muss.«

Adrian senkte den Kopf, aber ohne dabei den Blick von Christopher zu nehmen. Sein Anblick bekam etwas Reuevolles dadurch. Er wusste, wie sehr er Christopher mit seinem Verhalten schockiert hatte, und es beschämte ihn.

Christopher spürte das Gewicht der Waffe an seinem Rücken. Ihm war schlecht.

»Weißt du, wovor ich noch mehr Angst habe?«, fragte Adrian. »Davor, dass du es irgendwann nicht mehr erträgst, Christopher!«

»Dazu gibt es keinen Grund. Du weißt schließlich, wie tough ich bin.«

Mit einem Ruck wandte Adrian sich ab und starrte auf das Moor hinaus. »Komm wieder rein!«, meinte er irgendwann. »Ruh dich aus. Du siehst wirklich erschöpft aus.«

Dann ging er.

Mit brennenden Augen starrte Christopher ihm nach.

»Verdammt, Adrian!«, schrie er.

Als Jessa die Hand nach dem Umschlag ausstreckte, taumelte eine Erinnerung durch ihren Kopf. Sie sah sich auf dem Bahnsteig von King’s Cross stehen, über sich das geschwungene Glasdach, auf das feiner Londoner Regen niederfiel …

Der Zug, mit dem Alice aus Yorkshire hätte zurückkehren sollen, kam an. Menschen stiegen aus.

Aber keine Alice.

Jessa nahm das Handy heraus. Tippte:

Wo bist du???

Das kleine Häkchen neben der Nachricht blieb beharrlich grau und zeigte an, dass die Nachricht Alice nicht erreicht hatte. Genau wie die vorherige.

Und die davor.

Und die davor …

Die Erinnerung riss ab. Jessa wurde bewusst, dass sie schon eine ganze Weile regungslos mit diesem Umschlag in der Hand dasaß.

»Willst du ihn nicht aufmachen?«, fragte Ms Trenton.

Vor nichts auf der Welt hätte sie mehr Angst haben können.

Betont lässig betrachtete Jessa den Brief von allen Seiten. Es war ein ganz normaler Umschlag: braun, gepolstert und mit einem breiten, ebenfalls braunen Klebestreifen verschlossen. Alice’ Name und die Anschrift von Children’s Retreat darauf waren mit verschnörkelter Handschrift geschrieben, vermutlich von einer Frau. Der Absender hingegen war gestempelt: eine Bibliothek in Haworth, Yorkshire.

»Jessa?«, erkundigte sich Ms Trenton behutsam und Jessa begriff, dass schon wieder eine ganze Weile vergangen war. Sie fasste sich ein Herz, schob einen Finger unter die Lasche und riss den Umschlag auf. Ein Buch rutschte ihr entgegen. Sie erkannte es sofort. Es war eine zerlesene Taschenbuchausgabe von Emily Brontës Sturmhöhe. Sie starrte auf das hellgrüne Cover, auf dem ein Gemälde mit drei Frauen abgebildet war, dann schlug sie das Buch auf. Alice Downton stand in der so vertrauten, verschnörkelten Schrift ihrer Schwester und in türkisfarbener Tinte auf der ersten Seite. Darunter die Adresse von Children’s Retreat. Die Wörter verschwammen, weil ihr Tränen in die Augen schossen. Sie drängte sie mit aller Macht zurück. Es war Alice’ Buch!

Alice!

Schickte sie ihr eine Nachricht?

Jessa starrte das Buch an, dann bemerkte sie das Blatt, das zwischen den Seiten steckte. Ihre Hände zitterten, als sie es auseinanderfaltete. Es standen nur wenige, mit einer altmodischen Schreibmaschine geschriebene Zeilen darauf:

Sehr geehrte Damen und Herren,

dieses Buch wurde in einem der Regale unserer Bibliothek gefunden und wir vermuten, dass die junge Dame namens Alice Downton, deren Name vorn im Umschlag verzeichnet ist, es gern wiederhätte. Aus diesem Grund erlauben wir uns, es an Ihre Adresse zu schicken, in der Hoffnung, dass Sie es weiterleiten können.

Mit freundlichen Grüßen,

Clarice Galloway. Bibliothekarin

Enttäuschung flutete Jessas Körper, so heftig, dass sie spürte, wie sie zu schwanken begann. Der Brief war nicht von Alice. Aus den Worten ging sogar ziemlich deutlich hervor, dass die Schreiberin Alice nicht einmal gekannt hatte.

Jessa las den Brief noch einmal, suchte darin nach Hinweisen, was mit Alice geschehen sein könnte. Aber da war nichts bis auf die Tatsache, dass Alice in Haworth gewesen war. Und das wusste Jessa längst.

Niedergeschlagen las sie den Brief ein drittes Mal, bevor sie ihn Ms Trenton gab. Die überflog die Zeilen. »Ach, Kind«, seufzte sie dann und reichte ihr den Brief zurück.

Jessa fühlte sich, als würde sie auf einer schiefen Ebene ins Rutschen kommen und die Heimleiterin, der einzige Mensch, der sie sonst immer festgehalten hatte, konnte diesmal nichts dagegen tun.

»Dr. Clarke wird mit dir darüber sprechen wollen.«

Mit mechanischen Bewegungen faltete Jessa das Blatt zusammen. »Klar.«

»Ich rufe ihn sofort an und kläre, dass du einen schnellen Termin bekommst.«

»Gut.«

Die Hand schon am Telefon, musterte Ms Trenton Jessa eindringlich. »Kann ich davon ausgehen, dass du keine Dummheiten machen wirst?«

Jessa nickte.

»Versprich es mir, Jessa!«

Sie versprach es. »Darf ich gehen?«

Ms Trenton sah nicht glücklich aus. »Natürlich.«

Jessa schob Buch und Brief zurück in den Umschlag. Sie war schon an der Tür, als die Heimleiterin sie noch einmal aufhielt: »Jessica?«

»Ja?«

»Wir alle hier helfen dir mit dieser Sache, das weißt du, oder?«

Jessa nickte. »Logisch«, sagte sie.

Sie ging mit dem Umschlag auf das Zimmer, das sie sich mit einem anderen Mädchen teilen musste. Ginny war zum Glück nicht da, aber ihr Parfüm hing in der Luft. Ginnys Bett lag so voll mit Klamotten, Schmuck und Modezeitschriften, dass der Kram sich auf den Boden ergoss und kurz davor war, in Jessas Teil des Zimmers überzuschwappen. Mit dem Fuß schob Jessa die Sachen zurück über die imaginäre Grenze, die den Raum genau in der Mitte teilte.

Ihr eigenes Bett war ungemacht. Jessa warf sich darauf. Sie nahm den Umschlag und betrachtete die gestempelte Absendeadresse darauf. Öffentliche Bibliothek Haworth.

Irgendwie passte es zu Alice, dachte sie, dass man ihr Buch in einer öffentlichen Bibliothek gefunden hatte. Zusammen waren sie oft in der Bibliothek gewesen … Ein seltsam spitzes Gefühl drang durch das Lodern in Jessas Innerstem, als eine Erinnerung an den Sommer direkt nach dem Tod ihrer Eltern in ihr aufflackerte …

»Und das hier, das aussieht wie eine Schlange? Was ist das für ein Buchstabe?«, fragte sie. Sie hockte auf ihrem Bett, hatte den Kopf tief über ein Buch mit lustigen Geschichten gebeugt, die sie sich nur mühsam zusammenbuchstabieren konnte.

Alice hob den Blick von ihrem eigenen Buch und schaute auf Jessas aufgeschlagene Seite. »Das ist ein S«, erklärte sie. »S. Wie in Seele.«

Jessa sagte es nach. »Seele. Was ist eine Seele?« Gespannt sah sie ihre Schwester an. Alice saß neben ihr, mit dem Rücken gegen die Wand gelehnt. Sie las natürlich kein Baby-Bilderbuch mehr wie Jessa, die das Lesen ja erst noch lernen musste, sondern irgendeinen spannenden Roman.

»Eine Seele.« Alice beugte sich vor und tippte Jessa erst gegen den Arm, dann gegen die Stirn. »Du hast einen Körper und einen Verstand. Manche Menschen glauben, dass es außerdem noch etwas gibt, das uns ausmacht. Sie nennen das die Seele. Sie glauben, dass man die braucht, damit man jemanden liebhaben kann.«

»So wie du mich?«

»So wie ich dich.«

Jessa legte den Kopf schief. »Dann musst du eine ganz starke Seele haben!«

Alice lachte. »Warum das denn?«

»Na, weil du mich doch so doll lieb hast.«

Da wurde Alice’ Gesichtsausdruck ganz weich. »Du bist ganz schön klug, weißt du das?«

Mit dieser wehmütigen Erinnerung im Herzen kehrte Jessa aus der Vergangenheit in die Gegenwart zurück. Sie wusste noch genau, wie sehr sie sich damals über Alice’ Kompliment gefreut hatte. Um den Schmerz zu unterdrücken, den die Erinnerung mit sich brachte, begann sie, das Buch sorgfältig durchzublättern. Alice hatte darin unzählige Spuren hinterlassen: Unterstreichungen, kurze Bemerkungen am Rand und kleine Zeichnungen von windzerzausten Bäumen und Häusern auf den freien Seiten zwischen den Kapiteln. Jessa suchte nach der Seite, auf der das Zitat stand, das sie und Alice sich beide auf die Unterarme hatten tätowieren lassen. Als sie sie gefunden hatte, las sie leise murmelnd: »He’s more myself than I am. Whatever our souls are made of, his and mine are the same.«

Ihr schossen Tränen in die Augen und wütend warf sie das Buch auf die Bettdecke. Alice hatte sie im Stich gelassen. Warum also heulte sie jetzt hier rum, nur weil ihr irgend so eine dumme Bibliothekarin Alice’ Buch geschickt hatte?

Sie hatte gerade das dämliche Geflenne in den Griff bekommen, als die Zimmertür aufflog und Ginny hereinkam.

»Hey! Ich wusste gar nicht, dass du da bist.« Ihre Zimmernachbarin starrte ihr ins Gesicht. »Oh. Wieder mal Weltschmerz?«

Jessa schüttelte den Kopf. »Quatsch!«

»Klar. Ist nur dein übliches Gute-Laune-Gesicht.« Ginny ließ ihren Blick über das Chaos in ihrer Zimmerhälfte schweifen. »Rutsch rüber!«, befahl sie dann und noch während Jessa überlegte, ob sie es tun sollte, quetschte Ginny sich schon neben sie.

»He!«, beschwerte Jessa sich, rückte aber ein Stück zur Seite.

Ginny deutete auf das Buch und den Briefumschlag. »Was ist das?« Bevor Jessa es verhindern konnte, hatte sie das Buch schon an sich gerissen.

»Hast du sie noch alle?«, protestierte Jessa. Sie grapschte nach dem Buch, aber vergeblich.

»Olle Kamellen!«, sagte Ginny. Sie sah so enttäuscht aus, dass es Jessa fast schon wieder ärgerte, und beinahe hätte sie verraten, dass das Buch Alice gehört hatte. Doch dann biss sie sich auf die Zunge. Seit Alice sie im Stich gelassen hatte, fuhr sie am besten damit, die Dinge mit sich allein auszumachen. Sie nahm Ginny das Buch wieder weg. »Hast du nicht irgendwas vor?«, fragte sie nicht gerade subtil.

Ginny lachte nur. »Statt hier mit dir zu hocken und Trübsal zu blasen? Und ob!« Sie sprang wieder auf die Füße und begann, ein paar Sachen zusammenzusuchen. »Ethan, Toby und ich wollen ins Kino und ich bin spät dran.«

Jessa sah zu, wie sie ihre Schreibtischschubladen durchwühlte und dabei leise vor sich hin fluchte. »Die blöden Mistdinger müssen doch hier irgendwo sein …«

»Bett«, sagte Jessa, die wusste, dass Ginny nach ihren In-Ear-Kopfhörern suchte, und die weißen Kabel unter einem ganzen Haufen Klamotten hervorlugen sah. »Südlich von Blümchenkleid und rosa Strickjacke.«

Ginny wandte sich um. »Ah! Danke!« Sie stopfte die Kopfhörer zu den anderen Dingen in ihre Tasche, dann verabschiedete sie sich. An der Tür blieb sie allerdings noch einmal stehen. »Wie hältst du es nur mit mir aus?«, fragte sie mit einem Blick auf ihr Chaos.

Jessa zuckte gleichmütig mit den Schultern.

»Ich meine: Du hast mit keinem hier länger als ein halbes Jahr zusammen in einem Zimmer gewohnt. Wir beide sind jetzt schon wie lange zusammen?«

»Acht Monate«, sagte Jessa. »Und eine Woche.«

Ginny lachte auf. »Die Tage weißt du bestimmt auch noch?«

Vier, dachte Jessa, doch sie schüttelte den Kopf. Ginny mit ihrer fürchterlichen Unordnung, ihrer lockeren Art und ihrer liebenswerten Unbekümmertheit fing an, ihr ans Herz zu wachsen. Das bedeutete, es wurde wirklich bald Zeit, dass sie Ms Trenton bat, ihr eine andere Zimmernachbarin zu geben.

»Na dann, bis später«, meinte Ginny.

Gleich darauf war sie verschwunden. Jessa nahm sich Sturmhöhe erneut vor. Sorgsam blätterte sie es noch einmal von vorn bis hinten durch auf der Suche nach Hinweisen von Alice. Ihre Schwester hatte früher manchmal zwischen den Seiten ihrer Bücher kleine Zettel versteckt. Es war eine Art Spiel zwischen ihnen gewesen. Die Zettel enthielten dann irgendwelche Zitate oder kleine Geschichten, die Jessa zum Schmunzeln brachten. Manchmal hatte Alice auch einfach nur Ich hab dich ganz doll lieb! draufgeschrieben.

Dieses Buch hier enthielt allerdings keine solche Nachricht.

Erfüllt von Enttäuschung verbrachte Jessa den Rest des Tages damit, Sturmhöhe zu lesen, auch wenn sie es unerträglich fand, wie grausam und zerstörerisch die Figuren sich benahmen. Was hatte Alice nur an dieser düsteren Geschichte gefunden? Nach hundert Seiten klappte Jessa das Buch frustriert zu und starrte gedankenverloren gegen die Wand.

Sie lief über moorige Hügel. Sie spürte den Wind auf ihren Wangen und durch ihre viel zu dünne Kleidung. Ein fast voller Mond stand am Himmel, Wolkenfetzen eilten dahin wie Schafe, die von Wölfen gejagt wurden. Bei jedem Hügel, den sie bestieg, hoffte sie, dahinter Alice zu finden. Aber Alice war nicht da. Obwohl Jessa die ganze Zeit das Gefühl hatte, dass sie sich ganz in der Nähe befand.

Sie erklomm einen besonders hohen Hügel und blieb auf dem Gipfel stehen. Ein hochherrschaftliches Haus thronte über dem Moor. Es sah alt aus. Jessa sah bodentiefe Sprossenfenster und eine elegant geschwungene Freitreppe. Zwei mächtige Seitenflügel wurden von einer Menge Schornsteinen und Zinnen gekrönt und ein massiger Turm erhob sich über dem Ganzen wie ein mahnender Zeigefinger. Eine unbestimmte Einsamkeit strömte von dem Anwesen aus. Jessas Herz wurde schwer.

Mit einem Keuchen wachte sie auf.

Ihre Gedanken fühlten sich an wie ängstliche Tiere, die mal hierhin, mal dorthin jagten, sodass sie immer nur kurz einen von ihnen zu fassen bekam. Sie schloss die Augen und versuchte, sich dieses Herrenhaus zurück ins Gedächtnis zu rufen. Es hatte sich irgendwie angefühlt, als würde es tatsächlich existieren. Als würde ihre Schwester sich dort aufhalten und nach ihr rufen.

Sie zog Alice’ Buch unter der Bettdecke hervor. Im Licht einer Straßenlaterne, das als langer, schmaler Streifen ins Zimmer fiel, sah das Cover grau aus. Sie blätterte zur Seite 27, auf der Alice mit schnellen Strichen ein Gebäude skizziert hatte: ein Herrenhaus auf einem Hügel. Ein Haus mit zwei Seitenflügeln, einem Turm und hohen Fenstern. Nur dass das Haus auf Alice’ Skizze im Gegensatz zu dem in Jessas Traum halb verfallen aussah.

Jessa setzte sich aufrecht hin.

Was, wenn dieses Buch ein Zeichen war? Ein Zeichen dafür, dass sie sich selbst aufmachen und nach ihrer Schwester suchen sollte? Dieses Haus, von dem sie geträumt hatte … was, wenn Alice gar nicht tot war? Wenn sie noch lebte und nicht von dort wegkonnte?

Die Wut, die Jessa die letzten Jahre so sorgfältig geschürt hatte, war plötzlich weniger stark, weil da auf einmal noch etwas anderes war.

Hoffnung.

Jessa warf einen Blick auf ihr Handy. Es war erst halb zwei in der Nacht, aber sie würde jetzt auf keinen Fall mehr schlafen können, also schwang sie die Beine aus dem Bett. Leise schlüpfte sie in Jeans und Hoodie und schlich aus dem Zimmer.

Den Zettel an der Tür vom Computerraum, auf den irgendeine Erzieherin Benutzung nach 22 Uhr strengstens verboten! geschrieben hatte, ignorierte sie. Stattdessen atmete sie durch, dann schob sie die Tür einen Spaltbreit auf und schlüpfte in den Raum. Das einzige Fenster ging auf einen Garten hinaus und es gab keine Straßenlaternen, die für ein bisschen Licht sorgten. Da Jessa es nicht wagte, die Deckenbeleuchtung anzuknipsen, musste sie ihre Handylampe benutzen. Deren Schein riss ein paar reichlich altmodische Computer aus der Finsternis, mit denen die Kids von Children’s Retreat tagsüber Hausaufgaben machen oder auch im Internet surfen durften. Jessa legte Alice’ Buch neben die Tastatur von einem, dann schaltete sie den Rechner an, wartete, bis er hochgefahren war und der Monitor anfing zu leuchten. Mit einem schnellen Blick in Richtung Fenster kalkulierte sie das Risiko, entdeckt zu werden.

Eher unwahrscheinlich.

Sie startete den Browser und googelte als Erstes die Bibliothek, deren Namen auf den Umschlag gestempelt war. Sie befand sich in einem der typischen Yorkshire-Häuser und Jessa konnte sich gut vorstellen, wie es darin aussah: enge Gänge und kleine Zimmer, allesamt vollgestellt mit Metallregalen, in denen alte und völlig zerlesene Bücher standen. Fast glaubte sie auch, den Bibliotheksgeruch riechen zu können, den sie so liebte. Die Website selbst war nicht besonders aussagekräftig, aber immerhin gab es eine Telefonnummer. Weil sie darunter um diese nachtschlafende Zeit natürlich niemanden erreicht hätte, speicherte Jessa die Nummer in ihrem Handy ab. Dann gab sie Haworth und Yorkshire in die Suchmaschine ein.

Nur oberflächlich überflog sie den Wikipedia-Eintrag über die kleine Stadt und konzentrierte sich dann lieber auf die offiziellen Websites. Die Schwestern Brontë – Charlotte, Emily und Anne –, die im 19. Jahrhundert gelebt und Romane und Gedichte geschrieben hatten, waren offenbar die berühmtesten Einwohnerinnen der Stadt gewesen. Jessa stieß nahezu überall auf sie: Es gab eine Brontë-Society, die ein Brontë-Museum unterhielt, ein Brontë-Hotel, Läden, die Charlotte’s hießen oder Emily’s …

Bei einem Bild blieb Jessa schließlich hängen.

Es war das, was auch auf dem Cover von Alice’ Buch abgedruckt war. Jessa las den kurzen Text darunter und erfuhr, dass der Bruder der drei Schwestern, ein Mann namens Branwell Brontë, es gemalt hatte. Branwell Brontë. An den Namen erinnerte Jessa sich. Es war der Maler, über den Alice geforscht hatte. Sie betrachtete die Gesichter der Frauen und dann die nebelartig verschwommene Stelle, wo offenbar ursprünglich mal eine vierte Person gewesen war. Laut Wikipedia hatte sich an dieser Stelle Branwell selbst befunden und er hatte sich irgendwann später übermalt, weil er sich nicht gut getroffen gefunden hatte.

Nachdenklich kaute Jessa auf der Unterlippe herum.

Was nun? Anders als eben in der Dunkelheit ihres Zimmers kam ihr der Gedanke, dass Alice noch irgendwo dort oben in Yorkshire war und sie nach ihr suchen musste, plötzlich albern vor. Die Polizei war sich schließlich sicher, dass Alice tot war. Sie war leichtsinnigerweise bei Nebel ins Moor gegangen und nicht wiedergekommen.

Trotzdem ging Jessa das Haus aus ihrem Traum nicht aus dem Kopf. Und dieses unbestimmte Gefühl, dass Alice dort auf sie wartete. Mehr oder weniger ziellos klickte sie auf die Bilderanzeige ihrer Suche. Dutzende von Haworth-Fotos erschienen: kleine Gässchen mit Touristenläden, die Krimskrams verkauften, Fotos des Moores im Sommer und im Winter, Fotos eines verfallenen Bauernhauses namens Top Withens …

Das Foto einer anderen Ruine fiel ihr ins Auge – die Überreste eines Herrenhauses mit zwei Flügeln, deren Dächer eingestürzt und deren Fenster ausnahmslos zerborsten waren. Mit einem Anflug von Spannung klickte Jessa darauf.

High Moor Grange, so hieß das Herrenhaus. Es gehörte einer uralten Adelsfamilie namens Addingham und war nicht öffentlich zugänglich. Unter dem Foto der Ruine befand sich ein Kupferstich aus dem 19. Jahrhundert, der zeigte, wie das Haus damals ausgesehen hatte.

Es war alles da: der Turm, die beiden Seitenflügel mit ihren steilen Dächern, auf denen kleine Zinnen wie Zähne am Himmel nagten. Die mannshohen Fenster hatten Sprossen. Die Freitreppe, die zum Haupteingang führte und jetzt verfallen wirkte, war damals kühn geschwungen gewesen.

Jessa schaute Alice’ Skizze an, aber im fahlen Flackerlicht des alten Monitors konnte sie so gut wie gar nichts erkennen. Darum ging sie das Risiko ein und schaltete die Schreibtischlampe an, um sich das Bild noch einmal genauer ansehen zu können.

Und da war es.

Im Schreibtischlampenlicht erkannte Jessa weitere Linien, die sie im funzeligen Schein ihrer Nachttischlampe nicht gesehen hatte. Sie hielt das Buch schräg, sodass sie in einem anderen Winkel auf die Skizze schauen konnte. Alice hatte das Herrenhaus zuerst vollständig gemalt, inklusive Schornsteinen und Zinnen und Turm. Und dann schien sie alles, was heute nicht mehr existierte, wieder ausradiert zu haben. Nur ganz fein konnte Jessa die gelöschten Teile erkennen.

Nachdenklich zog sie die Lippe zwischen die Zähne.

Offenbar hatte ihr Unterbewusstsein die fast unsichtbaren Teile der Zeichnung trotzdem wahrgenommen und darum hatte sie dieses Gebäude in seiner ganzen Pracht vorhin in ihrem Traum gesehen. An der ganzen Sache war nicht das Geringste geheimnisvoll oder gab Anlass zur Hoffnung.

Sie hatte sich was vorgemacht.

Besser, sie ging wieder schlafen.