Читать книгу Die Schlacht - Klaus-Jürgen Bremm - Страница 10

На сайте Литреса книга снята с продажи.

2. Belgien – Grenz- und Kriegsregion im Zentrum Europas

ОглавлениеVon der Schelde im Westen zieht sich entlang der Nordgrenze Frankreichs auf einer Breite von nicht mehr als 80 Kilometern ein fast ebener Landstreifen bis nach Lüttich und Namur im Osten. Seit 1830 bildet dieser dicht besiedelte Raum mit seinen sanften Erhöhungen den Kern des Königreiches Belgien. Zuvor war es fast ein Vierteljahrtausend lang das prominenteste Schlachtfeld Europas. Dutzende von Festungen wie Charleroi, Namur, Lüttich, Tournai oder Lille hatten Spanier, Niederländer und schließlich Franzosen im Laufe dieser Zeit angelegt oder ausgebaut. Selbst Alexander, Scipio oder Cäsar hätten niemals so leicht andere Länder erobern können, schrieb der englische Söldner Sir Roger Williams im Jahre 1590, wenn diese so befestigt gewesen wären wie die Niederlande.13

Auch wenn die Rebellion ihrer nördlichen Provinzen gegen das habsburgische Spanien 1648 zur völkerrechtlichen Unabhängigkeit der Generalstaaten geführt hatte, galten die Niederlande mit ihren insgesamt 17 Provinzen noch in den 1660er-Jahren Verfassern wie dem Franzosen Adam Bossingault als eine geografische Einheit. Der Autor eines ausführlichen Reisehandbuches bezeichnete die gesamte Region wahlweise als „Gaule Belgique“ oder „Pays Bas“, in das er auch die Stadt Lüttich einbezog, obwohl das gleichnamige Erzbistum bis zu seiner Eroberung durch französische Revolutionstruppen im Jahre 1794 staatsrechtlich eigenständig war.

Die beispiellos lange Kette von Belagerungen und Schlachten auf dem Boden des zukünftigen Belgiens begann 1568 mit der Revolte des calvinistischen Nordens gegen Spanien und endete erst mit Napoleons Feldzug von 1815 und der Schlacht von Waterloo. Allein von 1702 bis 1712 führte der britische Feldherr John Churchill zwischen Schelde und Rhein zehn Feldzüge, belagerte etwa 30 Festungen und schlug immerhin vier größere Schlachten gegen die Armeen Ludwigs XIV. In der Nähe des Städtchens Fleurus wiederum kam es zwischen 1622 und 1815 zu vier größeren Schlachten, die letzte davon am 16. Juni 1815 bei Ligny.

Eine ähnliche Häufung von Kriegshandlungen erlebten im selben Zeitraum nur noch das spätere Königreich Sachsen und Norditalien. Wie in Sachsen erlaubte vor allem die hohe Bevölkerungsdichte der südlichen Niederlande den Einsatz größerer Armeen, die trotz eines verbesserten Systems von Magazinen darauf angewiesen waren, sich aus dem Lande zu ernähren.14 In einer seit Jahrhunderten von Handel, Gewerbe und reichen Städten geprägten Region begünstigte ein vergleichsweise dichtes Netz von Straßen und schiffbaren Flussläufen die Bewegungen sämtlicher Heere.

In den so lange umkämpften 17 Provinzen der Niederlande lag auch das Zentrum der Militärischen Revolution, die seit dem Ende des 16. Jahrhunderts in wenigen Jahrzehnten aus den ungelenken Heerhaufen des Feudalismus die schlagkräftigen Heere des Absolutismus geformt hatte.

Den Anfang machten in den 1590er-Jahren in den nördlichen Generalstaaten die Grafen Moritz und Wilhelm Ludwig von Nassau, indem sie unter Rückgriff auf altrömische Traditionen Schützenregimenter aufstellten und drillten. Ihre neuen Infanterieformationen waren kleiner und damit flexibler als die klassischen spanischen Tercios. Disziplin und Gehorsam sollten die Kardinaltugenden ihrer neuen Soldaten sein, die nach besonderen Exerzierhandbüchern dazu ausgebildet wurden, in einem komplexen Bewegungsablauf ein kontinuierliches Musketenfeuer abzugeben.15 Rasch übernahmen aufstrebende Mächte wie Schweden, Frankreich oder Brandenburg die revolutionären Methoden der beiden oranischen Reformer. Die spektakulären Erfolge Gustav Adolfs im Deutschen Reich wären ohne ihre Vorarbeit undenkbar gewesen.16

Die Westfälischen Verträge von 1648 schufen erstmals ein System souveräner Territorialherren, die nach der konsequenten Gleichschaltung der opponierenden Landstände ihre Heeresstärken kontinuierlich steigern konnten. Die Muskete – zunächst noch in ihrer Luntenschlossversion – stieg zur wichtigsten Waffe auf den Schlachtfeldern Europas auf. Spätestens seit dem Beginn des Spanischen Erbfolgekrieges 1701–1713 war sie, inzwischen auf Steinschlosszündung umgestellt, zur Standardausrüstung der Infanterieregimenter geworden. Mit ihrem aufsetzbaren Bajonett hatte sie auch bald die Pike endgültig verdrängt.

Die Dekaden nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges waren alles andere als friedlich verlaufen. Kaum hatten die Generalstaaten nach 80-jährigem Kampf ihre in Münster feierlich besiegelte Unabhängigkeit erkämpft, betrat Frankreich anstelle Spaniens als neue Hegemonialmacht die europäische Bühne. Die südlichen Niederlande, die nach dem sogenannten Pyrenäenfrieden von 1659 im Besitz der spanischen Universalmonarchie verblieben waren, schienen nunmehr das natürliche Ziel der Expansionsbestrebungen des jugendlichen Sonnenkönigs. Der ehrgeizige Monarch, ein höchst disziplinierter Arbeiter, profitierte von einem stetig anwachsenden Heer, das sein langjähriger Kriegsminister François le Tellier, Marquis de Louvois, zuletzt auf fast 300.000 Mann vergrößert hatte.

Nach dem Tod des spanischen Königs Philipp IV. im September 1665 kämpften die westeuropäischen Mächte in wechselnden Koalitionen um die Kontrolle seines niederländischen Erbes. Dem sogenannten Devolutionskrieg gegen Spanien, hauptsächlich eine Kette von Belagerungskämpfen zur Begradigung der französischen Nordgrenze, folgte 1672 der Holländische Krieg, der allerdings auch noch auf anderen Kriegsschauplätzen und vor allem zur See ausgetragen wurde.

Mit der Inthronisierung Wilhelms III. von Oranien zum englischen König im Jahre 1688 hatten die europäischen Mächte bereits jene Frontstellung eingenommen, die auch in den Revolutionskriegen ein Jahrhundert später noch Bestand haben sollte. Das England der Glorious Revolution bekämpfte fortan beharrlich an der Seite der Generalstaaten und des „Reiches“ den Hegemonieanspruch Ludwigs XIV., der sich im 1688 begonnenen Pfälzischen Erbfolgekrieg bereits die Rheingrenze als Ziel gesetzt hatte.

Erstmals wendeten die Franzosen in den zeitweilig besetzten Gebieten der Rheinpfalz die Strategie der verbrannten Erde an. Konnte man die Entsetzlichkeiten des Dreißigjährigen Krieges noch als Kollateralschäden einer entmenschlichten Soldateska bewerten, so stand hinter den nunmehrigen Verwüstungen der französischen Armeen ein klares Kalkül des Kriegsministers Louvois.

In seiner Spätphase verlagerte sich der Krieg von Südwestdeutschland wieder in die spanischen Niederlande, wo die Franzosen bereits die Festungen Mons und Namur in ihre Hand gebracht hatten und damit zwei wichtige Straßen nach Brüssel kontrollierten. Inzwischen hatte Wilhelm III. am 1. Juli 1690 die in Irland gelandeten katholischen Jakobiten in der Schlacht von Boyne entscheidend geschlagen und konnte sich nunmehr verstärkt wieder auf dem Kontinent engagieren. Nach anfänglichen Rückschlägen in den Schlachten von Steenkerke (3. August 1692) und Neerwinden (29. Juli 1693) wendete sich allmählich das Blatt zugunsten der antifranzösischen Koalition. Die wichtige Festung Namur am Zusammenfluss von Maas und Sambre fiel im September 1695 nach einmonatiger Blockade in die Hände der Alliierten. Der Versuch der Franzosen, durch die Belagerung von Brüssel die Armee Wilhelms III. abzulenken, blieb militärisch ohne Resultat. Für die barocke Residenzstadt bedeutete die dreitägige Bombardierung mit Mörsergeschossen jedoch eine Katastrophe. Etwa 4000 Gebäude vor allem im Stadtkern fielen dem französischen Terrorbeschuss zum Opfer.

Es war die letzte Kraftentfaltung der Armeen Ludwigs XIV., dessen drei bedeutendste Befehlshaber, der Graf Turenne, der Prinz von Condè und François Henri de Montmorency-Bouteville, der „Marschall von Luxemburg“, inzwischen verstorben waren. Seit 1695 ebbten die Kampfhandlungen auf allen Kriegsschauplätzen merklich ab. Der Friede von Rijswijk beendete 1697 vorerst den neunjährigen Konflikt, der nach dem Willen Ludwigs XIV. nur ein kurzer Feldzug hätte sein sollen. Frankreich musste am Verhandlungstisch zwar Luxemburg, Lothringen und die verwüstete Rheinpfalz wieder räumen, durfte aber wichtige Grenzfestungen wie etwa Strassburg, Saarlouis und Landau endgültig behalten.

Noch war die Tinte unter den feierlich beschworenen Verträgen nicht getrocknet, da zeichnete sich bereits der nächste kontinentale Waffengang ab. Kein Thema beschäftigte die europäische Diplomatie in den letzten Jahren des 17. Jahrhunderts so sehr wie die spanische Erbfolge. Die österreichischen Habsburger wie auch Frankreichs bourbonisches Herrscherhaus erhoben Anspruch auf die gewaltige Hinterlassenschaft des Weltreiches. Zugleich verprellte der französische Monarch den alternden Wilhelm III., indem er weiterhin die Ansprüche der Jakobiten auf den englischen Thron unterstützte. Nur ein Jahr nach dem Tod des kinderlosen Karl II. formierte sich im September 1701 die Haager Große Allianz zwischen England, den Generalstaaten und Österreich. Erneut waren die südlichen Niederlande das Hauptkampfgebiet dieses nunmehr globalen Krieges, der erst nach 13 Jahren mit einem Patt endete. Die prägenden Persönlichkeiten dieser vorerst letzten Auseinandersetzung mit der französischen Hegemonialmacht waren John Churchill, der 1. Herzog von Marlborough, Markgraf Ludwig von Baden und Prinz Eugen von Savoyen, der mit seinem Sieg bei Senta 1697 den Großen Türkenkrieg beenden konnte. Damit hatte er erstmals seit einem Vierteljahrhundert den österreichischen Habsburgern einen freien Rücken im Kampf gegen Ludwig XIV. verschafft.

Es war eine seltene Ausnahme, dass zwei Militärs, die zugleich die bedeutendsten Heerführer ihrer Epoche waren, über einen Zeitraum von fast zehn Jahren fast reibungslos zusammenarbeiteten. Auch wenn es in diesem letzten Krieg des Sonnenkönigs zu mehr großen Feldschlachten als in den vorhergehenden Konflikten kam, davon allein drei in den südlichen Niederlanden, war das Geschehen doch immer noch von Belagerungskämpfen geprägt. Der Sieg von Ramillies im Mai 1706, etwa 20 Kilometer nördlich der Festung Namur, brachte die Verbündeten in den Besitz fast ganz Belgiens. Zwei Jahre später folgte die Einnahme von Lille, nachdem nahe der flandrischen Festung Oudenaarde Malborough und Eugen mit 80.000 Mann die numerisch etwas stärkere Armee der französischen Marschälle Vendôme und Bourgogne besiegen konnten. Der Vormarsch der alliierten Heere scheiterte jedoch an der nordfranzösischen Festungskette. Sämtliche Hoffnungen, den Krieg in Paris beenden zu können, waren damit zerplatzt. Zum letzten großen Kräftemessen des Krieges kam es am 9. September 1709 bei Malplaquet südlich der Festung Mons. Frankreich brach nicht zusammen und profitierte schließlich vom Zerfall der gegnerischen Koalition. In Utrecht und Rastatt wurde das spanische Riesenreich geteilt. Die südlichen Niederlande fielen für fast ein Jahrhundert an die Österreichischen Habsburger. Für die Bewohner des zukünftigen Belgiens war es eine vergleichsweise friedliche Phase, denn es sollten immerhin drei Dekaden vergehen, ehe wieder eine französische Armee die Grenze nach Norden überschritt. Die Bourbonenmonarchie unter Ludwig XV., einem Enkel des Sonnenkönigs, kämpfte im sogenannten Österreichischen Erbfolgekrieg an der Seite Preußens gegen Habsburg. An der Spitze der Armee stand Frankreichs damals renommiertester Heerführer, der Prinz Moritz von Sachsen, ein illegitimer Sohn des sächsischen Kurfürsten und Königs von Polen, August II. Der Marschall, der bereits in vielen Armeen gedient hatte, ehe er in französische Dienste getreten war, eröffnete seinen Feldzug im April 1745 mit der Belagerung der flandrischen Grenzfestung Tournai am Westufer der Schelde. Eine alliierte Armee aus britischen, niederländischen und österreichischen Truppen unter dem Kommando des Herzogs von Cumberland, einem Sohn Königs Georg II., versuchte die Stadt zu entsetzen. Die Franzosen hatten mit etwa 50.000 Mann bis zum Abend des 10. Mai auf einem Plateau am östlichen Ufer der Schelde Stellung bezogen. Der Weiler Fontenoy im Zentrum der französischen Position gab der Schlacht den Namen, die sich am nächsten Morgen in voller Härte entwickelte. Höhepunkt der Kämpfe war ein massiver Angriff von etwa 15.000 Engländern, Schotten und Hannoveranern auf das Zentrum der Franzosen, den der Marschall von Sachsen nur mit seinen letzten Reserven aufhalten konnte. Am Ende hatten beide Parteien mehr als zehn Prozent ihrer Soldaten verloren. Fontenoy war somit alles andere als ein Beispiel für die im 18. Jahrhundert typische Manöverkriegführung. Der ebenfalls auf dem Schlachtfeld anwesende Ludwig XV. soll beim Anblick des mit Toten und Verwundeten übersäten Schlachtfeldes seinen ältesten Sohn ermahnt haben, sich dieses Bild genau einzuprägen, damit er später nicht leichtfertig mit dem Leben seiner Untertanen umgehe.17

Doch der Dauphin sollte nie den Thron besteigen, und als der nächste Konflikt um Belgien ausbrach, war das Herrscherhaus der Bourbonen schon fast Geschichte.

Im April 1792 erklärte Ludwig XVI., längst nicht mehr Herr seiner Entschlüsse, dem österreichischen Kaiser den Krieg und löste damit den ersten von insgesamt sieben Koalitionskriegen aus, in denen sich Frankreich stets gegen mehrere Gegner behaupten musste. Anfangs mit großem Erfolg. Der sogenannten Kanonade von Valmy am 20. September 1792 folgte der Gegenstoß General Charles François Dumouriez’ und der erste Sieg der Revolutionsarmee bei Jemappes, einige Kilometer westlich von Mons, am 6. November 1792.

Die geschlagenen Österreicher zogen sich bis ins Rheinland zurück und warteten auf Verstärkung, während die siegreichen Franzosen ganz Belgien besetzten. Das folgende Jahr brachte jedoch empfindliche Rückschläge für die Aufgebote der Republik. An der Spitze der habsburgischen Armeen stand inzwischen der bewährte Prinz Josias von Sachsen-Coburg, mehr noch aber half der Kriegseintritt Großbritanniens, das Blatt vorläufig gegen Frankreich zu wenden. Die Briten zahlten nicht nur Subsidien, sondern schickten sogar ein eigenes Expeditionskorps unter dem Kommando des Herzogs von York nach Flandern. Am 18. März 1793 wurden Dumoriez’ bewaffnete Horden bei Neerwinden in die Flucht geschlagen, der General selbst lief einen Monat später zu den Österreichern über. Ein letztes Mal fiel Belgien unter habsburgische Kontrolle. Die Festungen Condé und Le Quesnoy in Nordfrankreich ergaben sich jetzt. Im September fiel schließlich Valenciennes nach einem Beschuss von insgesamt 150.000 Granaten und Kanonenkugeln. Der Weg in das Herz der Revolution schien frei. Nun griff das Terrorregime in Paris zu einem naheliegenden und letzten Mittel. Es befahl die Bewaffnung aller unverheirateten Männer zwischen 20 und 24 Jahren. Die neuen französischen Armeen profitierten allerdings auch von der wenig klugen Entscheidung des Herzogs von York, sich von den Österreichern zu trennen, um Dünkirchen zu belagern. Trotz zweier weiterer alliierter Siege bei Tandrecy und Tournay im folgenden Frühjahr brachte das Jahr 1794 den endgültigen Umschwung zugunsten Frankreichs. Zu lange waren Coburgs Forderungen nach Verstärkung und besserer Versorgung seiner Truppen ignoriert worden. Am 20. Juni ging die Schlacht von Fleurus gegen General Jean Baptiste Jourdan verloren, nachdem unmittelbar zuvor Charleroi gefallen war. Am 9. Juli fiel Brüssel in französische Hand. Die Räumung der Niederlande, im fernen Wien von dem leitenden Minister Johann Amadeus v. Thugut entschieden, war in den Augen Coburgs eine verfrühte Maßnahme.18 Sie sollte sich aber als endgültig erweisen. Die umkämpfte Provinz wurde Teil Frankreichs und die folgenden 20 Jahre kämpften seine Soldaten unter der Tricolore in ganz Europa, ehe der Krieg 1815 vorläufig ein letztes Mal nach Belgien zurückkehrte.

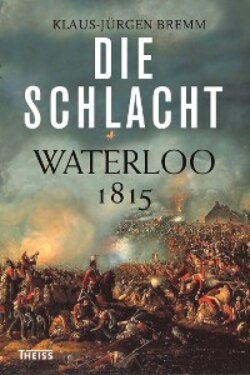

Das Schlachtfeld heute mit dem Löwenhügel, dem zwischen 1824 und 1826 errichteten Hauptmonument zum Gedenken an die Schlacht von Waterloo bei Braine-l’Alleud.