Читать книгу Ким да умнуллубат, туох да умнуллубат - - Страница 4

I. ААСПЫТ КЭМ СИТЭ СЫРДАТЫЛЛЫБАТАХ КЫРДЬЫГА

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ ЯКУТИИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: ИСТОРИОГРАФИЯ, ИСТОЧНИКИ, ПОДСЧЕТЫ

ОглавлениеДорогой читатель, с каждым годом события Великой Отечественной войны все дальше и дальше от нас, современников… Историческая память о войне порой намеренно искажается западными исследователями, подвергается пересмотру. Идет поистине информационная война, в которой россияне обязаны выстоять и сохранить свою славную историю, а значит и свою страну, свою идентичность.

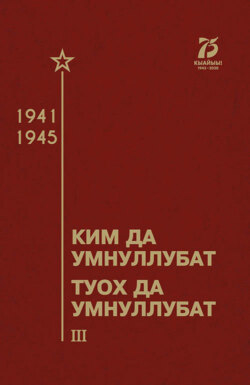

Сегодня краеведы, энтузиасты, профессиональные исследователи изучают проблемы военной истории, раскрывают «белые пятна», пытаясь сохранить память о Великой Отечественной войне, ибо люди должны знать правду, как бы горько она ни звучала… Свою лепту вносит и В.Н. Луковцев, у которого подписана в печать уже третья книга «Ким да умнуллубат, туох да умнуллубат» («Никто не забыт, ничто не забыто»). В 1 и 2 частях сборника воспоминаний, документов, опубликованных в 2001 и 2005 гг., не только ярко повествуется о сложной повседневной жизни якутян, но и открываются новые горизонты для дальнейших научных исследований. Надеемся, что данное издание будет также интересно для читателя, как и предыдущие.

В целом, сборники документов, воспоминаний, материалы периодической печати сегодня служат одной из форм выявления и сохранения исторической истины. Подвиг наших соотечественников-якутян, наших предков – на фронтах и в тылу, достоин уважения и памяти потомков!

Демографические потери Советского Союза в годы Великой Отечественной войны сегодня исчисляются в 27 млн человек. Военные потери составили 9,2 млн, включая войну с Японией. По полным уточненным данным, в плен было взято 6,3 млн человек, из которых около 4 млн погибло [1]. Значительные людские потери – 12—13,5% по СССР, сказываются на состоянии численности, состава населения по сей день, снижая демографический потенциал страны [2, С.132].Исследования в данном направлении продолжаются, размеры, состав потерь в 1941—1945 гг. уточняются, в том числе и на региональном уровне.

Проблемой людских потерь Якутии в годы Великой Отечественной войны занимались многие исследователи. Но наиболее значимыми трудами на сегодня в этом вопросе являются монографии Д.Д. Петрова и книга-мемориал «Память» (руководитель Республиканской общественной редколлегии М.П. Габышев). Им удалось собрать наиболее полные данные о воинах-якутянах, воссоздать историю участия якутян на фронтах Великой Отечественной войны. Кроме того, Д.Д. Петровым была проделана значительная работа по увековечению подвига якутян, благодаря его научным изысканиям народ саха получил новые имена Героев Советского Союза [3].

Юрий Дмитриевич и Панкратий Дмитриевич Петровы продолжили дело своего отца – кандидата исторических наук Дмитрия Дмитриевича Петрова. В работах Юрия Дмитриевича(доктор политических наук) и Панкратия Дмитриевича уточняются некоторые данные по людским потерям, публикуются документы из личного архива Д.Д. Петрова. В последних публикациях число мобилизованных было несколько скорректировано в сторону возрастания до 65125 с учетом призыва якутян из других регионов страны (2000 чел.) и тех, кто был призван из республики на воинскую службу в 1939 (240 чел.), 1940 гг. (434 чел.). Соответственно, без учета указанных категорий число мобилизованных из Якутии в годы Великой Отечественной войны составило 62451 человек. По данным Военного комиссариата ЯАССР, на 1947 г. вернулись с фронта 15754 человек, в том числе 3 754 комиссованных ранее бойцов по ранению [4].

Ю.Д. Петров и П.Д. Петров приходят к выводу, что безвозвратные потери воинов-якутян в годы Великой Отечественной войны могли составить более 49 тысяч или более 46,7 тысяч воинов (в зависимости от того, учитываются ли якутяне, призванные из других регионов страны и на воинскую службу в 1939, 1940 гг.) [4]. К тому же, П.Д. Петров предложил и другие цифры – более 36,1 тыс. погибших воинов-якутян на фронтах и пропавших без вести и около 10,5 тыс. попавших в плен и не вернувшихся по разным причинам на родину воинов-якутян [5].

Число мобилизованных на фронт из Якутии – более 62 тысяч подтверждается в 10-томном издании книги-мемориал «Память». В результате кропотливой многолетней работы сотрудники редколлегии смогли не только составить поименный список мобилизованных на фронт, но и погибших на полях сражений, умерших от ран, пропавших без вести – 26373, а также демобилизованных воинов – 23988. Кроме того, в книгу были включены имена 12 248 человек, призванных военкоматами ЯАССР, но не вернувшихся в Якутию. Книга-мемориал содержит также данные о 60 тыс. ветеранах тыла, награжденных медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.» и около 50 тыс. ветеранов тыла, награжденных указом Президента Республики Саха (Якутия) удостоверением к этой медали.

Авторы книги-мемориала «Память» предполагают, что общие безвозвратные потери могли составить 31—32 тыс. воинов – а это более 50% всех мобилизованных, что превышает средние показатели потерь Советской армии – около 40,3% [рассчитано по: 2, С.25, 26]. Тяжелые потери М.П. Габышев объясняет кровопролитными сражениями 1941, 1942 гг., когда из республики было мобилизовано около 41 тыс. человек, что составило большую часть (66%) всех мобилизованных на фронт из Якутии. Далее М.П. Габышев замечает, что наши воины слабо владели русским языком, собирались в спешном порядке, не успевали пройти боевую подготовку [6, С.30]. С этими доводами можно согласиться, тем более что значительные потери в начале войны подтверждаются Министерством обороны Российской Федерации и исследователями Института российской истории Российской академии наук [7].

Проблему демографических потерь в глубоком тылу, в Якутии стали изучать сравнительно недавно, со второй половины 1980-х гг., с открывшейся возможностью исследования «неудобной» в прошлом темы на основе рассекреченных материалов. Д.Д. Петров, И.А. Аргунов опубликовали некоторые показатели численности, естественного движения (совокупность рождений и смертей) населения Якутии, отметили увеличение уровня смертности, особенно в сельской местности. Кроме того, Д.Д. Петров описал сложную ситуацию, возникшую в связи с принудительным перемещением чурапчинцев на рыбодобычу в северные районы республики. И.А. Аргунов вычислил людские потери, сопоставив показатели численности населения ЯАССР по переписи населения 1939 г. и по состоянию на 1.01.1945 г., отметив снижение численности якутян на 13,5% (они близки к нашему варианту – 13%) [8].

Впоследствии исследованиями демографических потерь в тылу занимались Ю.Д. Петров, Е.Е. Алексеев, М.Э. Грязнухина, П.П. Петров, С.Е. Никитина, Е.Н. Федорова, С.И. Сивцева и др. Ю.Д. Петров предположил, что умерло в тылу от голода, болезней и несчастных случаев 108 080 человек. В самый тяжелый период голода и лишений – зимой 1942/1943 гг. умерло 34 тыс. человек [9]. Е.Е. Алексеев писал, что от голодной смерти и сопутствующих голоду болезней смертность могла составить более 40 тыс. человек [10]. Исследователи М.Э. Грязнухина, П.П. Петров, С.Е. Никитина, основываясь на данных текущей статистики – Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия), а также Филиала Национального архива Республики Саха (Якутия) (бывшего партийного архива) описывают тяжелое положение тылового населения, его естественное движение. По подсчетам доктора географических наук Е.Н. Федоровой потери населения в 1941—1945 гг. составили 61,2 тыс. человек или 14,8% (наш вариант по Якутии – 13%) в результате повышенной смертности, снижения рождаемости и миграций [11].

Комплексное исследование демографической ситуации, сложившейся в 1941—1945 гг. в Якутии, провела С.И. Сивцева [12]. Источниками в изучении проблемы демографических потерь в Якутии в 1941—1945 гг. в ее работах стали материалы Всесоюзных переписей населения (наиболее достоверные, полные источники) 1937, 1939 и 1959 гг., которые позволили выявить численность, состав населения Якутии к началу войны, уточнить размеры людских потерь [13], а также неопубликованные материалы текущей статистики : документы ГА РФ (Ф.А-374 – Центральное статистическое управление (ЦСУ РСФСР) при Совете Министров РСФСР. 1927—1991 и др.); Архива Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия) (далее – Территориальный орган ФСГС по РС(Я); Ф.70 – Статистическое управление ЯАССР) и его отделов (текущий архив отделов населения, труда); материалы из личного архива Ф.Д. Никадимова (бывшего начальника Статистического управления ЯАССР в 1955—1958, 1960—1963 гг.). Характер этих документов, несмотря на их различное расположение, схож, и это позволяет убедиться в их подлинности, достоверности, а также открывает возможности для сопоставления как аналогичных, так и разрозненных данных, их обобщения и дополнения. Отметим, что все документы текущей статистики ГА РФ официально представлялись в Москву за подписями якутского руководства, поэтому статус их, несомненно, выше, чем Архива Территориального органа ФСГС по РС(Я) и его отделов, а также материалов из личного архива Ф.Д. Никадимова.

Публикации Территориального органа ФСГС по Республике Саха (Якутия), изданные в 2000-х гг., подтверждают подлинность и достоверность используемых С.И. Сивцевой источников [14]. С.И. Сивцевой удалось определить достоверность материалов Всесоюзных переписей населения 1937 и 1939 гг. и текущего учета населения Якутии в годы войны, изучить изменения численности, состава населения (в том числе населения спецпоселков), показать факторы, влияющие на них. Дана характеристика условий труда и быта, продовольственного обеспечения населения в годы войны.

По вопросу подсчетов размеров людских потерь в Якутии необходимо обратить внимание, отметить следующее.

1. Война связана с серьезными потрясениями в повседневной жизни людей. Война —это смерть людей на фронтах, на оккупированных территориях в начале войны, в тылу – от голода, лишений, чрезвычайного напряжения физических и моральных сил, это миграции – перемещения значительной массы людей во время эвакуации, самовольные перемещения для воссоединения со своими семьями, родными, а также насильственные депортации людей. Эти факторы, несомненно, усложнили статистический учет населения, сотрудники органов статистики сами, порой, оказывались в непростой ситуации. Конечно, учет шел… [15]. Воюющему государству крайне важно было знать свои возможности, людские ресурсы для отпора врага. Однако, все же, текущая статистика в годы войны не была столь точной. Важным и достоверным на сегодня источником продолжают оставаться материалы переписей населения (хотя и здесь допускается погрешность). К сожалению, переписи населения были проведены перед войной, в 1937, 1939 гг., а последующая – лишь через двадцать лет, в 1959 г. Интервал в двадцать лет исследователями считается очень значительным и практически не оставляет возможности когда-нибудь узнать наверняка, максимально точно приблизиться к достоверной цифре потерь (к тому же, после войны границы СССР были изменены).

Это по отношению к демографическим потерям в СССР и России. Подобные же проблемы по учету населения складывались и в Якутии. Конечно, были и свои специфические особенности: не было широкого притока эвакуированных; в составе населения Якутии, вероятно, числились спецпоселенцы и заключенные Дальстроя, что может влиять на подсчеты (в статданных гражданского населения частично прослеживается учет данных категорий населения); механизм учета населения сталкивался с трудностями, связанными с географическими, природно-климатическими условиями, что порождало хроническое запаздывание поступления документации в центральные статистические органы и др. Мы можем лишь предположить, основываясь на данных текущей статистики, отложившейся в архивах разного уровня, обозначить тенденции, «крупными мазками» обрисовать сложившуюся демографическую ситуацию.Относительно расчетов прямых и косвенных потерь якутян в годы Великой Отечественной войны, вследствие вышеуказанных обстоятельств, автор воздерживается.

Демографические последствия войны можно рассчитать по возможному естественному приросту за 1941—1945 гг. Если принять его на уровне четырех довоенных лет с 1937 по 1940-ой (по 6938 человек в год), то прирост за пять лет должен был составить 34690 человек (6938 х 5 = 34690). В таком случае потери составят 48,6 тыс. человек (34690 + 13872 – отрицательный естественный прирост за 1941—1945 гг.).

Оценку потерь в войне можно произвести и по отношению к ежегодному приросту численности населения. Так, если ежегодный прирост численности жителей республики за период с 1937 по 1939 гг. составил в среднем 13485 чел., то при сохранении темпов его роста число якутян достигло бы 486,4 тыс. человек к 1.01.1946 г. (13485 х 5 = 67425; 419000 – численность населения на 1.01.1941 г. + 67425 = 486425). Разница между фактической численностью и прогнозом составит дефицит в 121,7 тыс. человек или 33.4 % от действительной численности по состоянию на 1.01 1946 года. Итак, если бы не было войны, численность жителей Якутии могла бы увеличиться примерно на треть.

Можно предположить, что в 1941—1943 годы в Якутии умерло от голода около 26,5 тысяч человек. Это видно из следующих расчетов: в сравнительно благополучных 1937—1938 гг. (в отличие от засушливых, неурожайных 1939—1942 гг.) смертность в среднем составила 8 тыс. человек ежегодно, следовательно, взяв это число за основу смертности, можно предположить, что в случае отсутствия войны и засухи в 1941—1943 гг. смертность могла составить 24 тыс. человек, тогда как фактически она за эти три года выразилась в 50527 человек. Поэтому число умерших от голода может составить около 26,5 тыс. человек (50,5 – 24 = 26,5) или 52.5% от общей смертности 1941—1943 гг. Таким образом, более половины из всего числа умерших могли умереть от голода.

2. Вопрос о людских потерях в сельской местности Якутии нуждается в пояснении. Тем более что в годы войны там проживало преимущественно коренное население якутов, саха (по переписи населения 1939 г. в сельском населении преобладали следующие национальности: якуты – 72,2% (от численности всех сельчан), русские – 20,6%, эвенки – 3,3%, эвены – 1,0%, украинцы – 0,7%, татары – 0,6% и др. Через двадцать лет, в 1959 г., население сел состояло из: якутов – на 76,5%, русских – 16,5%, эвенков – 3,2%, эвенок – 1,4%, украинцев – 0,6%, татар – 0,4% и др.).

Для точности, объективности подсчета размеров потерь в сельской местности необходимо учитывать административно-территориальные изменения – в 1941—1945 гг. отмечается заметный рост числа населенных пунктов городского типа – рабочих поселков, большинство из которых ранее именовались сельскими – на целых двенадцать. Соответственно, за счет подобных преобразований статусов поселков тоже происходила убыль сельского населения (как и за счет мобилизации людей на фронт и повышения смертности), и рост городского. Известно, что численность жителей сельских поселений за счет данного фактора сократилась на треть – 34,2%, вследствие мобилизации мужчин на фронт, миграционного оттока – на 44,8%, а вследствие отрицательного естественного движения, превышения смертности над рождаемостью – на 21,0% (значительный показатель в сравнении с регионами страны).

Более точен в этом вопросе коэффициент смертности на 1000 чел. в разрезе районов республики. И он показывает превышение смертности у представителей якутской национальности (при расчетах взяли районы республики, где проживало преимущественно якутское население. По данным Статуправления ЯАССР это были все так называемые официально – южные районы, кроме г.Якутска: Амгинский, Вилюйский, Верхневилюйский, Горный, Ленский, Мегино-Кангаласский, Намский, Нюрбинский, Олекминский, Орджоникидзевский, Сунтарский, Таттинский, Усть-Алданский, Чурапчинский, Якутский, а также следующие северные районы, в которых по переписи 1939 г. преобладало население якутской национальности: Абыйский, Анабарский, Верхоянский, Момский, Оймяконский.). Так, если коэффициент смертности на 1000 чел. в 1941 г. по всей республике равнялся 37.7, то в районах проживания жителей якутской национальности – 44.4; в 1942 году соответственно 45.6 и 49.0; в 1943 г. – 42.0 и 47.5; в 1944 г. – 23.5 и 30.3, в 1945 г. – 17.5 и 22.0.

Таким образом, прирост жителей городов и рабочих поселков Якутии состоялся за счет создания рабочих поселков и положительных показателей миграции – на 96,9% и естественного движения— на 3,1%. Сокращение численности сельских жителей произошло вследствие административно-территориальных преобразований сельских населенных пунктов в городские – на 34,2%, мобилизации на фронт и миграционного оттока – на 44,8% и естественного движения, имеющего отрицательные значения – на 21,0%. В этой связи отметим, что если численность сельского населения Якутии в военные годы сократилась на 24,2% (67900 чел.), то по Российской Федерации – на 26,6% (без учета оккупированных районов) [2, С.82] (за четыре года войны – 23% [2, С.251]).

Итак, в Якутии сокращение численности населения (на 54,3 тыс.человек) произошло в основном за счет миграционной убыли (на 40,4 тыс. человек), а также естественной убыли, когда смертность превысила показатели рождаемости (на 13,9 тыс.человек). Для малонаселенной республики (численность на 1.01.1941 г. составляла 419 тыс.чел.), находящейся в глубоком тылу, это большие цифры.

3. Относительно проблем, связанных с уточнением размеров мобилизации на фронт, отметим следующее.

Обозначим установившиеся в науке классификации видов потерь. К «безвозвратным» потерям отнесены: убитые, умершие от различных причин, пропавшие без вести и попавшие в плен. К «демографическим» потерям отнесены все случаи смерти независимо от их причин, а также не вернувшиеся из плена [2, С.24].

Более половины, а точнее 55% занятых трудовой деятельностью в СССР (из 63 млн чел. занятых – рабочих, служащих, колхозников, было мобилизовано около 34,7 млн. Последняя цифра взята без учета повторно призванных), было мобилизовано на фронт [2, С.25]. Аналогичные подсчеты по Якутии выявили, что почти каждый третий, занятый трудовой деятельностью, был призван из далекой Якутии на боевой фронт (если всего было мобилизовано из республики более 62 тыс. чел., а в статусе занятых трудовой деятельностью по материалам переписи населения 1939 г. числилось 181 905 рабочих, служащих и колхозников).

При уточнении историками Института российской истории Российской академии наук состава потерь в годы войны выяснилось, что 42,4% всех безвозвратных потерь составили без вести пропавшие [2, C.28]. Если проведем аналогичные расчеты по Якутии, то число без вести пропавших составит от 13,1 до 19,8 тыс. человек (если рассчитывать из цифры в 46,7 тыс. безвозвратных потерь по Якутии в годы войны, по одной из версий Ю.Д. Петрова, то без вести пропавшие составят 19,8 тыс. человек. По версии же М.П. Габышева в 31—32 тыс.чел. безвозвратных потерь число пропавших без вести будет составлять от 13,1 до 13,6 тыс. человек).

В целом, за 4 года войны в Советском Союзе было мобилизовано 29млн 574,9 тыс. чел. В областях, краях и республиках Российской Федерации за этот период призвано 21 млн 187,6 тыс. человек (или по уточненным данным 20 млн 238,4 тыс. человек, без эвакуированных в РСФСР из союзных республик и потом призванных военкоматами РСФСР) или 71,6% (или по уточненным данным 20 млн 238,4 тыс. человек – 68,4%) от общего числа мобилизованных в стране. По военному Забайкальскому округу РСФСР (сюда входили республики: Бурятия, Якутия, области: Иркутская, Читинская) за 4 года войны всего было мобилизовано 567,9 тыс. человек. Известно, что потери, учтенные в оперативном порядке в ходе войны по Забайкальскому округу (месту призыва погибших военнослужащих) составили 128,2 тыс. человек – 22,6% от числа мобилизованных [2, С.33, 34, 39].

Насколько же было велико число мобилизованных в Якутии в 1941—1945 гг. по сравнению с другими регионами страны?

Как показали исследования общих масштабов привлечения в Вооруженные Силы людских ресурсов, на долю РСФСР пришлось наибольшее число надевавших шинели – за годы войны из всего населения было призвано 19,1%, а с учетом военнослужащих, находящихся в строю перед войной – 22,1% [2, C.34]. Число призванных из Якутской АССР, входящей в состав РСФСР, конечно, растворяется в общих показателях по РСФСР. Но если попробовать рассчитать отдельно, то более 62 тыс. мобилизованных от общей численности населения в 419 тыс. на 1.01.1941 г. составит более 14,8%. Для сравнения укажем, что на Украине за этот период было мобилизовано 12,5% населения, в Белоруссии – около 12%, в республиках Средней Азии – около 17%, республиках Закавказья – около 17%.

Таким образом, последние исследования демографических потерь Якутии в годы Великой Отечественной войны сводятся к следующему. Численность населения Якутии в годы Великой Отечественной войны сократилась на 13%. Более 14,8% населения (от численности населения на 1.01.1941 г.) республики было мобилизовано на фронт, почти каждый третий, занятый трудовой деятельностью, был призван. Общие безвозвратные потери на фронтах могли составить более 31 тыс. воинов – более половины всех призванных, что объясняется широкой мобилизацией в самом начале войны, когда потери нашей армии были особенно тяжелы. Число без вести пропавших, предположительно, могло быть от 13,1 до 19,8 тыс. человек. Пострадало и гражданское население. Сельское население, находясь в сложных экономических условиях, потеряло около четверти жителей.

Численность населения Якутии, как и в целом всего Советского Союза, достигла довоенного уровня только к концу 1954 – началу 1955 г., через 10 лет после окончания Великой Отечественной войны.

Ссылки и примечания:

1. Жиромская В.Б. Великая Отечественная война: человеческие потери и демографические последствия [электронный ресурс] // Живая история : журнал Государственного центрального музея современной истории России. 2017. 9 мая. http://lhistory.ru/statyi/poteri-i-posledstviya. (дата обращения: 10.06.2019).

2. Население России в XX веке: Исторические очерки. В 3-х т. / Т.2. 1940—1959. М., 2001.

3. Петров Д.Д. Якутия в годы Великой Отечественной войны. Якутск, 1979—1992. В 2 ч. Ч. 1 : Якутяне в боях с немецко-фашистскими захватчиками. 1979; Память : книга-мемориал воинам-якутянам, погибшим и умершим в годы Великой Отеч. войны 1941—1945 гг. Якутск, 1992-2004. 9 кн.; Память: поимен. кн.-мемориал воинам якутянам – участникам Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., города Якутска. Якутск, 2009. Кн.10.

4. Петров Ю.Д. Политический аспект демографической катастрофы в Якутии в годы Великой Отечественной войны // Вестник СВФУ. Серия: история, политология, право. №1 (01). 2016. С.41; Петров П.Д. Достояние истории. Якутск, 2015. С.241.

5. Петров П.Д. Достояние истории. Якутск, 2015. С.241—242.

6. Габышев М.П. Неиссякаемая память народа. Якутск, 2015. С.30.

7. https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=10335997@cmsArticle. (дата обращения: 10.05.2019); Население России в XX веке. Исторические очерки. В 3-х т. / Т.2. 1940-1959. М., 2001. С.35, 36.

8. Петров Д.Д. Якутия в годы Великой Отечественной войны. Якутск, 1979—1992. В 2 ч. Ч. 2 : Трудящиеся Якутии в тылу. 1992. С.300—310; Аргунов И.А. Социальное развитие якутского народа : ист.-социол. исслед. образа жизни. Новосибирск, 1985. С.272; Аргунов И.А. Социальная сфера образа жизни в Якутской АССР : история формирования и современные проблемы. Якутск, 1988. С.156.

9. Петров Ю.Д. Политический аспект демографической катастрофы в Якутии в годы Великой Отечественной войны // Вестник СВФУ. Серия: история, политология, право. №1 (01). 2016. С.42; Петров Ю.Д. Нести правду о войне. Якутск, 2015. С.75; Петров Ю.Д. Политический аспект демографической катастрофы в Якутии в годы Великой Отечественной войны // Вестник СВФУ. Серия: история, политология, право. №1 (01). 2016. С.42.

10. Алексеев Е.Е. Национальный вопрос в Якутии: (1917—1972 гг.). Якутск: Бичик, 2007. С.275.

11. Грязнухина М.Э., Петров П.П. Смертность населения Якутии в 1941—1945 гг. // Якутский медицинский журнал. № 2(30). 2010. С. 111—113; Никитина С.Е. Голод в Якутии в годы Великой Отечественной войны // Великая Отечественная: Значение и уроки победы: Материалы науч.-практ. конф. 18 апреля 1995 г. Якутск, 1995. С.104—109; Федорова Е.Н. Население Якутии: прошлое и настоящее (геодемографическое исследование). Новосибирск, 1998. С.57.

12. Сивцева С.И. Якутия в годы Великой Отечественной войны: социально-демографический аспект (1941—1945 гг.). Якутск, 2000; Сивцева С.И. Народонаселение Якутии: аспекты развития. Якутск, 2013.

13. Жиромская В.Б., Киселев И.Н., Поляков Ю.А. Полвека под грифом «секретно» : Всесоюзная перепись населения 1937 года. М., 1996; Всесоюзная перепись населения 1937 г.: Общие итоги. Сб. документов и материалов. М., 2007; Всесоюзная перепись населения 1939 года: Основные итоги. Россия. СПб., 1999; Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 г. М., 1962—1963. Т.1—16; РГАЭ. Ф.1562 ЦСУ СССР при СМ СССР. 1918—1987.

14. Якутия: ХХ век в зеркале статистики. Якутск, 2001; Якутия: Великая Отечественная в цифрах. Якутск, 2010; Якутия. Качество жизни населения. 1913—2013. Якутск, 2015.

15. Жиромская В.Б., Исупов В.А., Корнилов Г.Е. Население России в 1939-1945 гг. // Российская история. №3. 2019. С.3.

Саассылана Иннокентьевна Сивцева,

д.и.н.,

профессор СВФУ им. М.К. Аммосова