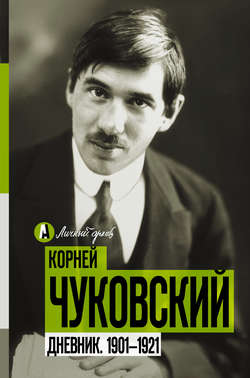

Читать книгу Дневник. 1901-1921 - Корней Чуковский - Страница 10

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Дневник. 1901–1921

1908

Оглавление28 мая. Только что вернулся от Тана. Катался в лодке. Читал ему перевод из Киплинга – по-моему, неважный. Володя его очень изменился: похорошел и смеется иначе. Очень трудно идти такую даль. Иду я мимо дачи Репина, слышу, кто-то кричит: «Дрянь такая, пошла вон!» – на всю улицу. Это Репина жена m-me Нордман. Увидела меня, устыдилась. Говорят, она чухонка. Похоже. Дура и с затеями – какой-то Манилов в юбке. На почтовой бумаге она печатает:

Настроение

Температура воды

и пр. отделы, и на каждом письме приписывает: настроение, мол, вялое, температура 7° и т. д. На зеркале, которое разбилось, она заставила Репина нарисовать канареек, чтобы скрыть трещину. Репин и канарейки! Это просто символ ее влияния на Репина. Собачья будка – и та разрисована Репиным сентиментально. Когда я сказал об этом Андрееву, он сказал: «Это что! Вы бы посмотрели, какие у них клозеты!» У них в столовой баночка с отверстием для монет, и надписано: штраф за тщеславие, скупость, вспыльчивость и т. д. Кто проштрафился, плати 2 к. Я посмотрел в баночку: 6 копеек. Говорю: «Мало же в этом доме тщеславятся, вспыливаются, скупятся», – это ей не понравилось. Она вообще в душе цирлих-манирлих, с желанием быть снаружи нараспашку. Это хорошо, когда наоборот. Она консерваторша, насквозь, и впутала меня в дело с женской типографией, которая оказалась штрейкбрехерской. Немцы Добраницкие сегодня обедали у нас. Вчера Маша взялась меня учить в крокет, я оказался бездарность.

Хочу писать о Короленке. Что меня в нем раздражает – его уравновешенность. Он все понимает. Он духовный кадет. Иначе он был бы гений.

1 июня. Ах ты, папа, «дьяволенный», – говорит Коля. Я перевожу «Рикки-Тикки-Тави». Были у нас: Санжар и ее муж. Она читала пьесу – глупую. Я уже 8-й раз купаюсь в речке. Играл с немцем в городки – обогнал его на три фигуры. Ночью смотрели, как Гущины жгут свой лесок на болоте, чтобы землю пустить под огород. Ночью дописывал свой «урок».

2 июня. Сегодня Коля бунтовал против меня: – Закрой двери! – (а он с такой досадой, как взрослый): – Ах, отчего ты не закроешь сам!

Казик про ноги своей матери: у моей больше.

3 июня. Коля не хочет умываться. Маша его бьет и выгоняет. Он стоит во дворе, глубоко задумчивый. Я беру его за руку.

– Не бери, он не умывался! – Я отпускаю руку, говорю: иди умойся. – Он на цыпленка не поглядел даже, а серьезно и печально пошел умываться, очень задумчиво и грустно.

В 40 минут 11-го я начал переводить «Рикки-Тикки». Нужно перевести 4 стр., посмотрю, сколько в час.

Идут беременные: муж и жена. В этом есть что-то глубоко неприличное.

– Рипа! Рипа! (рыба) – кричит чухонец.

– Рыба, сударыня, не прикажете ли? Сигов, лососина хорошая.

Коля заболел. Жар. Как разваренный.

Сегодня купаюсь 10-й раз и только что искупался 11-й. «Купайся, купайся! – сказал кордонный солдат. – Я ничего!»

5 июня. Купаюсь 14-й раз. Вечером буду 15-й. У Коли оказалась малярия! Вчера Машино было рождение. Очень весело, 3 сибирячки, Вася с трубой, городки, костер. Агата.

Коля вчера: – Отчего Бог держится на небе и не падает вниз? У него есть крылья? А у Бога есть жена?

Вместо «дьяволенный» («диволенный»), он говорит сокращенно: «дива» – деревяный, и даже девятый.

Жара невыносимая – сижу на вышке голый. Не рисую уже две недели. Был в городе.

6 июня. Купался 18-й раз. У Коли оказался брюшной тиф, а не малярия. Он стал, как взрослый. От Манички нет вестей. Маша сегодня при Федосии опять звала меня Меланкиным сыном.

14 августа. Маничку отправил. Был в Зоо. Рисовал (у Репина) много и без удовольствия. Прочитал всего Толстого и Короленку, написал о том и о другом. Сегодня нужно писать о Каменском в «Вечер»*. Дождь идет страшный. Вчера мы с М. гуляли в полях – очень красивая рябина, вся в гроздьях. Скатывались с Колей с горок: приятно.

Татьяна Александровна Богданович – похожа на классную даму – я у нее бывал довольно часто, и ночью вороча́лся один. Хотим издавать вместе календарь писателя в пользу Красного Креста.

18 августа. Был у меня вчера Куприн и Щербов – и это было скучно. Потом я бегал вперегонки с Шурой и Соней Богданович – и это было весело. Куприн ждал от меня чего-то веселого и освежающего – а я был уныл и ждал: скоро ли он уйдет. У Куприна ишиас в ноге. Когда мы шли к станции, он прихрамывал и пот выступил у него на лбу от напряжения. Он стал как-то старчески неуклюж. Сегодня ходил к Тану ночью – править Уэльса. Провожала меня Татьяна Александровна; с нею мы пошли на море, бурное и осенний запах; слегка напоминает Черное море. Говорили о своем календаре. Приедут какие-то дамы – комитет, – все, как у людей. Сидящий где-то во мне авантюрист очень рад всему этому. У Тана сидим, занимаемся – мимо окна какая-то фигура – Ильюшок Василевский, редактор «Образования». Расцеловались, даже вдавились губами друг в дружку. Он просил Тана дать ему статью, просил меня, мы оба обещали, но оба вряд ли дадим. Я завтра же сажусь за «Пинкертона»*. Он ушел, – оказалось, что его ждала у калитки его метресса, жена сидящего в тюрьме Рахманова, и Борский. Я распрощался с ними и пошел босиком домой – за 7–8 верст. Иду «под осенними звездами» парком – перевожу в уме стихотворение Киплинга. Узенькая аллейка – в ней как будто шпоры. Прихожу на станцию – зарево. В Белоострове пожар. Почему-то зашел на вокзал: вижу – стол, Рахманова, Василевский и Борский едят колбасу, шоколад, огурцы. Устроились на вокзале, как в трактире. Удивительное умение носить повсюду за собою трактир… Мы много посмеялись, мой вид (без шапки и босиком) вызвал общую веселость – но вот поезд – прощайте, кланяйтесь Марье Борисовне и т. д. Я пошел в дальнейший путь. Дома у нас Агата. Добраницкие и Сербулы уехали вчера.

19 авг. Надо писать о Пинкертоне. Вспомнил о Куприне. Он говорил: «Зная ваш бойкий стиль, я хочу вам предложить: давайте издавать все о России*. – Как все? – Все. – У Достоевского в «Бесах» (не в «Идиоте» ли?) сказано, что такая книга была бы прелесть. Или давайте издавать газету». – Щербов мило картавил, и хотя я ему не понравился, он мне понравился очень. От Изгоева письмо: «Короленко» принят в «Руссскую Мысль».

20 авг. Вчера был с Машей у Татьяны Александровны. Анненский привез рукопись Короленки о Толстом*. Слабо. Даже в Толстом Короленко увидал мечтателя. Если человек не мечтатель – Короленко не может полюбить его. Получил от Куприна из Гатчины книгу. Рая приехала к Агате – мне от этого только гнусно. «Я слышу райские напевы», – говорит Маша. Нужно заниматься, но как? О кинематографе – надо посетить кинематограф. А где его возьмешь в Куоккала? Читаю Бердяева; вот его свойство: 12-я страница у него всегда скучна и уныла. Это дурной знак. 10 страниц всякий легко напишет, а вот 11-ю и 12-ю труднее всего написать.

7 сентября. Видел сейчас Анненского. Он сказал, что в сапожнике Андрее Ив. в «За иконой» Короленко вывел Ангела Ив. Богдановича – тот тоже был такой сердитый. Я почти этому не верю: невозможно такой тип не списать с натуры. За это время было: Даня и Маша – ужас, муки и пр. Я сам не знал, что это так на меня подействует. Коленька сказал, увидав горку, которую не видел год: о, как эта горка стала меньше. «Глаза зеленые, влюбленные, и запах изо рта». Мы на даче у Анненкова, и у нас гостит Пане-Братцев. Агата с Машей сегодня помирились.

Я пишу о Нате Пинкертоне. – Еще Анненский сказал мне, что Глеб Успенский говаривал Короленке: «Вы бы хоть раз изменили жене, Владимир Галактионович, а то какой из вас романист!»

10 сентября. «Пинкертон» хоть вяло, но подвигается. Сейчас стоит праздничная, яркая, осенняя погода. У меня пред окном белые березки умилительные. Правил сегодня корректуру предисловия к 3-му изд. «От Чехова до наших дней»*. Вчера дал Пане-Братцеву, который живет у нас, целую кипу книг, пусть продаст, авось выручит 3 р., – и чувствую, что он на эти деньги загулял: не возвращается.

11 сентября. Из «Ната Пинкертона»: «Кабер и Точен». «Вставные зубы преступницы стучали: цок-цок. Злодей, уничтожив ее, уничтожил в ту же ночь и свою сообщницу». Был с детками Богданович на море. Ходили с Коленькой и с ними в купальную будку, далеко влево по берегу, волны, я мыл в море ноги. Коля говорит: у волн черные спинки и белые животики. Сегодня с Машей ходил в парк. Было изумительно хорошо. Коля болтал без умолку. Мы садились на скамейки, смотрели высокие сосны, видели школу, основанную Репиным, любовались кленом: он, как из золота. Сейчас мне вспомнился Арцыбашев: какой он хороший человек. Я ругал его дьявольски в статьях. Он в последний раз, когда я был у него в «Пале-Рояле», так хорошо и просто отнесся к этому*.

Из «Слова» письмо – боюсь перечесть. Я у них взял аванс в 100 р. и не дал ни строки. С «Натом» я мучаюсь страшно. 2 недели пишу первые сто строк, и впереди нет ни одной мысли.

Ужасно то, что я не несу никакого учения, не имею никакого пафоса. Я могу писать только тогда, если хоть на минуту во мне загорится что-нб. эмоциональное. Если б у меня была «идея», я был бы писатель. А когда нет «пафоса», я почти безграмотен, беспомощнее всех и завидую репортерам, которые связно могут написать десять строк. Прав был Рейтер, который про первые мои писания говорил: вы человек нервный, не дурак. Вы хорошо пишете, покуда есть нервы. Станете старше – или хоть каплю вылечитесь, пропало. – И теперь это сбывается. Где теперь Рейтер? Вот единственный человек, который оказал на меня хорошее влияние. Он был эпикуреец, из тех, что кончают жизнь самоубийством. Бывало, иду через всю Одессу к нему на край города в 10–11 ч., подойду к его окну – и кричу: «Сергей Сергеевич!» Появляется сонное лицо совершенно голого человека – толстенького, румяного, лет 22-х. «Сейчас». Он открывает дверь, и когда я вхожу, он уже бросается на кушетку и снова засыпает. Он был математик, но читал все и знал все. Жаботинский хотел сделать его сионистом, Рейтер сделался: он ежедневно стал пить по полбутылки палестинского вина. Играл он в шахматы а ля вегль[123] со мною – и всегда выигрывал. Мы с ним вели переписку стихами, и я помню из его «Попурри» такие строки:

Лысый, с белой бородою (Никитин)

Старый русский великан (Лермонтов)

С догарессой молодою (Пушкин)

Упадает на диван (Некрасов).

Кончается это так:

И с каким-то армянином (Некрасов)

Он загладил свой позор!* (Пушкин).

У него был дар особенно хорошо смеяться. Мы ходили с ним на Фонтан пешком, и, помню, он читал мне вслух по дороге Щедрина и хохотал. Толстенький. Помню, как утром, завернутый в простыню, читал мне «Quo…que tandem, Catilina»[124], – и я чувствовал себя Катилиной – и потуплял глаза.

23-е сентября. Написал о смертной казни*, – в печати так переделано, что больно смотреть. Но от Чюминой уже получил восторженное письмо. Вчера отвозил Татьяну Александровну в город: она заболела. Жар. Чувствую себя бодро и сейчас написал смешное письмо Либровичу. Уверен, что лекцию напишу хорошую, а это самое, самое главное.

5 ноября. Сажусь за работу над Ибсеном*. Раннее утро. 8-го лекция повторяется.

1) От сестры Владимира Соловьева, Allegro, слышал: Вл. Соловьев сказал ей однажды: «Ты моя жена!» Она изумилась: почему? – «Мы же на ты» (женаты). 2) Ночевал прошлую ночь у Анненских. Рылся в библиотеке. Вижу книжку Чулкова «Тайга». На ней рукою Владимира Короленки написано: «В коллекцию глупостей». Хочу записывать такие литературные мелочи, авось хоть на что-нб. пригодятся. Для них заведу в дневнике особую страницу. Книжка моя только что вышла.

ОСОБАЯ СТРАНИЦА [не датировано; 1908–09 г. – Е. Ч.]

3) Пшибышевский рассказывал мне об Ибсене. Он познакомился с Ибсеном в Христиании на каком-то балу (рауте?). Ибсен пожал ему руку и, не глядя на него, сказал: «Я никогда не слыхал вашего имени. Но по лицу вашему я вижу, что вы борец. Боритесь, и вы достигнете своего. Будьте здоровы». Пшибышевский был счастлив. Через неделю он увидел Ибсена на улице и догнал его: «Я – Пшибышевский, здравствуйте».

Ибсен пожал ему руку и сказал: «Я никогда не слыхал вашего имени, но по лицу вашему я вижу, что вы борец. Боритесь, и вы достигнете своего. Будьте здоровы».

4) Гинцбург рассказывал о Репине: у него надпись над вешалкой: «Надевайте пальто сами», в столовой табличка: «Обед в 5 час. вечера» и еще одна: «Если вы проголодались, ударьте в гонг». – В гонг я ударил, – рассказывает Гинцбург, – но ничего не вышло, тогда я пошел на кухню и попросил кусок хлеба.

5) Репин рассказывал о последних днях Гаршина. Гаршин женился на Надежде Михайловне. У Надежды Михайловны была сестра Вера. И когда мать Гаршина познакомилась с Верой, та ей понравилась. – Непременно женись на ней! – сказала она Евгению Гаршину. Тот и сам не прочь, влюбился. Стал хлопотать в консистории, чтоб сестру жены брата отдали за него. Консистория разрешила. Женился. И тут-то мать Гаршина вдруг возненавидела Веру. Пошли семейные дрязги. Впутался в это Всеволод. А мать перевела все на его жену, Надежду. Оклеветала ее и до такого дошла исступления, что вдруг стала проклинать Всеволода. Он был ужасно подавлен материнским проклятием – и при встрече с Репиным ему все это рассказал. Он пред смертью делал закупки в Гостином Дворе – собираясь на Кавказ к Ярошенкам. От Фидлера узнал, что мать Гаршина была нимфоманка – и отдавалась каждому желающему.

Кстати. Репин говорил мне, что Гаршин очень любил играть в винт и, когда бывал у жены в сухопутной таможне, – то ежевечерне предавался этой игре.

От Репина: Гаршин тоже пробовал вегетарианствовать, но после 2–3 дней бросил: очень пучит горох.

У Наталии Борисовны в речи Трубецкого пропущено. Он сказал: «Меня упрекают, что я не кончаю. Я только не кончаю, а другие скульпторы даже не начинают»*.

О. О. Грузенберг мне рассказывал, что Чехов через Елпатьевского вызвал его – и толковал о том, как бы разрушить договор с «Нивой». – Не понравился он мне: вертит и туда и сюда. И хочет и не хочет. – Что же вы хотите, начать это дело? – «Нет, не надо». – Махнул рукой… («Зачем же тогда было вызывать меня?» – удивляется Грузенберг.)

123

à l’aveugle (франц.) – вслепую.

124

«Доколе, Катилина, ты будешь злоупотреблять нашим терпением?» (лат.) – Цицерон. Речь против Катилины.