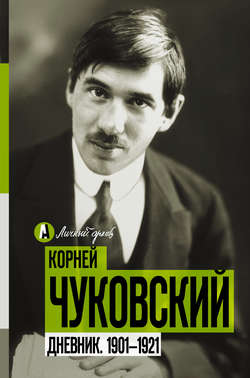

Читать книгу Дневник. 1901-1921 - Корней Чуковский - Страница 11

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Дневник. 1901–1921

1909

Оглавление20 февраля. С вечерней почты. Агата только что приехала; у нее: яйца, Бонч-Бруевич, Достоевский и книжки Антика. Я в шутку: «Левочку поцелуйте!» Она так простодушно: А вы, пожалуйста, Лидочку и Коленьку, привет Марии Борисовне. – Вечер месячный, снегу много, ветер. У нас мама. Маша поехала к Рукавишниковой. Я обложен хохлацкими книгами, читаю, и странно: начинаю думать по-хохлацки, и еще страннее: мне на хохлацком языке (как целый день начитаюсь) сны снятся; и еще страннее: те хохлацкие стихи, которые я знал с детства и которые я теперь совсем, совсем забыл, заслонил Блоками и Брюсовыми, теперь выплывают в памяти, вспоминаются, и еду на лыжах и вдруг вспомню Гулака, или Квiку, или Кулиша. И еще страннее: в характере моем выступило – в виде настроения, оттенка – какое-то хохлацкое наивничанье, простодушничание и т. д. Вот: не только душа создает язык, но и язык (отчасти) создает душу. Лидочка сегодня надела коричневое Колино пальто и не хотела даже в комнате снять его. Странно, как у нее речь развивается совсем не тем путем, что у Кольки.

Колька создавал свои слова, запоминал только некоторые, расширяя постепенно свой лексикон. Лидочка все до одного слова может выговорить приблизительно, у нее огромный лексикон – но это не слова, а как бы тени слов. Это потому, что она не творит, а повторяет вслед за другими. Сегодня получил от своего переводчика письмо: просит предисловие. На лыжах бегал с Сербулом и Сербулихой. Снег пристает к лыжам, но на обледенелых местах хорошо. Сербул съехал с горы и в темноте не заметил горки снегу, упал: мужики гоготали. Съехали 3 раза и поехали домой.

24, вторник. Сижу в Машиной комнате, читаю Шевченка. В последнем стихотворении Шевченка встретил слово «горище» – но тут (а теперь уже вечер) приехал ко мне в гости Василевский.

25 февраля. Среда. Сегодня с Василевским приключилась какая-то хворь, он лежал у меня на диване, прикрытый шубой, и только хрипел. Потом уехал. Я его с радостью проводил на станцию и нес за ним чемодан. С Машей говорил по телефону, забежал к Полонскому. Маша говорит, что сегодня вечером все решится, и я насилу себя сдерживаю, чтобы не поехать в город, к ней. Завтра утром – к телефону. О Шевченко мне писалось: я весь день присаживался, потом сразу накатал что-то такое, что страшно перечесть. Вечером – от 8 до 10 сидел со своею умною, удивительною матерью – и она мне рассказывала (превосходно, с хохлацким юмором), как Маруся и Липочка живут вместе. Липа, точь-в-точь как наша Лидочка за Колькой, повторяет все за Марусей. Все Липочкины мнения, вкусы, симпатии от Маруси. И когда они поселились вместе, оказалось, что у Липочки такой же самый портрет Шаляпина, такой же самый портрет Чехова, Достоевского, Коленьки и т. д. Даже два одинаковых календаря. И – что смешнее всего – рядом два шкапа с одинаковейшими книгами в одинаковых переплетах… Теперь вспомню о «горище», о котором говорил вчера. Горище – это чердак в доме Макри. Ход в него был из подъезда по дробинке: дверь была в потолке. В д. № 6 не было над подъездом чердака, и потому было видно небо, а в доме № 14 – можно было во время дождя «сховаться» в подъезде. Из этой двери горища свешивался канат, туда по блоку поднимали колеса. Я однажды захотел подняться по блоку, встал на один канат (узел в конце), а за другой тянул, и упал навзничь, и до сих пор помню ощущение свинцовой примочки, которую мне прикладывали. В садике, который был возле кухни гг. Макри, была верба (пушинки от нее летали по всему двору), и розы, и «бузок». Я помню змея, которого я пускал с Леней Алигараки, и как окна того двора, что выходил на Малую Арнаутскую, были заколочены досками, и как шла через двор проволока со звоночком к дворнику, и какой был большой ключ от ворот, и как смолили «перерезы» и желоба для подполья воловьих стойл, и как я читал «Энеиду» Котляревского хохлам – биндюжникам, – и как приходил дядя Даня, и как я был у Бухтеевой с Гоннором, Мочульским, и как нас учила m-lle Вадзинская, и висел календарь с якорем и матросом. Нет, мне пора и в могилу – я так стар, я столько уже видел.

26 февраля. Четверг. Сейчас еду в город проведать Машу. Очень некогда. О Шевченке расписался – и, кажется, много пустяковых слов. Это так больно: я долго готовился, изучил Шевченка, как Библию, и теперь мыслей не соберу. Сегодня бал одесских студентов. День превосходный.

27 февраля. Был вчера в городе.

Сегодня пишется о Шевченке. Боюсь перечесть. Завтра авось кончу. Сегодня Коля говорит: «Когда из зимы сделается лето». Мы с ним строили снежный домик.

1-го марта. Написал Маше письмо. Это весна: чуть повеет, так сейчас же хочется кому-то письмо написать. Я читаю Гиппиус, но что мне делать? – прочитаю конец, забываю начало – все так налетает облаками, как клубы пара. Мой «Шевченко» сегодня напечатан – кажется, плох*. Ничего, я его переделаю для книжки: Альбов, Репин, Шевченко, Ремизов, Ибсен, Толстой, Короленко, Уитман, Лонгфелло, Детские журналы, Сборники «Знания», Андреев*.

8 марта. Маша лежит у меня на диване. Я читал ей Андрея Белого, Кузмина, Шевченка – она заснула. Вчера – в «Пантеон» – 25 р.; в «Речь» Гессен, – m-me Сорина, – 45 р. Переделать ответ по поводу Шевченка*. К Кармену. Голубенькие глазки, золотистые кудряшки, розовые щечки – прежний. Он был и в Палестине, и в Константинополе, но говорить с ним не о чем. Как с гуся вода. – «Дам я, понимаешь ли, картинку!» – это на его языке называется «написать очерк». Я спрашиваю: ну что же Палестина? – «А это, понимаешь ли, пальмочка, пилигримчик и небо голубое, как бирюза». Мне стало безнадежно. У него пишущая машинка, живет он с братом, который его бреет, моет, одевает, содержит и благоговеет. У него я переделал ответ по поводу Шевченка, отнес к 10-ти часам в «Речь», – потом до 12-ти часов с ним в «Пале-Рояль», за Яблочковым, не застали, в кондитерскую, напились чаю и обратно в «Речь». В конце концов я взял его к себе, приехали мы с 1) чемоданчиком, 2) бочонком огурцов, 3) яйцами и 4) соловьевской гастрономией – в 3 часа ночи. Я отдал ему свою подушку и одеяло, он ничего. Я всю ночь дрожал и не спал, а он – храпел во всю носовую завертку. Утром в 8 ч. чай – и гонки чухон на лыжах. Интересно, но снег набирался в калоши, холодно.

Мы шли утром, и со всей Куоккалы, как на какое-то важное дело, текли чухонцы. Кармен кстати вспомнил:

На Посидонов пир веселый*.

Так же шли на Марафонские игры – пробирались радостно, перекликались, по три, по четыре, как-то особенно любовно. Девушки влезли в какие-то чужие сани, помчались, другие их догонять. Как черны и угрюмы на белом снегу черные фигуры чухонцев, – помощник начальника станции, дети Поповы, Свиньина, Сербулы.

Что мне делать? У меня теперь книжный потоп. Анненский прислал свои книги – много. На столе болтаются «Вершины», «Японское искусство», «Бодрое слово» и т. д. У меня нет никакой читательской дисциплины.

20 марта. У Блинова изумительные дети. Так страшно, что они вырастут и станут другими.

– Вы сочинитель? – Да. – А ну, сочините что-нб. сию минуту!

– Лидочку вы либо нашли, либо вам аист принес.

– Я именинник 23 июля. Приходите!

– А я 25 апреля. Очень хочу, чтобы вы пришли. Приходите!

Потом постояли у калитки, и 7-летний, словно вспомнил что-то важное:

– Кланяйтесь вашей жене!

Потом, когда я уже был далеко:

– Приходите завтра, пожалуйста!

Дождь, лужи, туман. Коля поехал с бабой и мамой в Зоологический сад. Изо всех газет сыплются на меня плевки. Вчера у Жаботинских. Потом ехали вместе с Машей домой. На площадке. Поцелуи. Тащили домой под луною корзины.

Коля:

– А Бог богатый? Божица – жена Бога.

Обсуждались проекты, как сделать крокодила умнее. Коля говорит:

– Пускай крокодила родят люди, вот он и будет умнее.

9 апреля. Копаю снег, читаю Гаршина. Третьего дня еще шел снег, а сегодня и вчера – гром, весна, весенний ветерок, лужи. В Гаршине покуда открыл одну только черту, никем не подмеченную: точность, отчетливость. Еду сегодня в Питер на реферат Тана.

15 апреля. Вчера забрал детишек Блинова и двух девочек Поповых и бегал с ними под солнцем весь день как бешеный. Костер, ловитки, жмурки – кое-где сыро, кое-где снег, но хорошо удивительно. Коленька весь день со мною. Блиновы-мальчики в меня влюблены. Я как-то при них сказал, что женился в 19 лет и тотчас же уехал в Англию.

Кука тотчас же сказал:

– Я тоже женюсь в 19 лет и тоже уеду в Англию.

Они пишут мне письма, дарят подарки, сегодня принесли Коле краски. Коленька даже побледнел от радости. Когда мне Марья Борисовна крикнула, чтобы я закрывал двери, Кука шепнул мне:

– А вы ее не люби́те. Зачем она на вас кричит? Вы ей говорите, будто любите, а на самом деле не люби́те.

Весна – шумят деревья, тучи округлились, укоротились.

Перечел Гаршина, составил гороскоп, есть интересные мысли, но писать не хочется. На небосклоне нынешнего дня дурак Полонский и пошляк Ашкинази.

30 апреля. Ночь. Вернулся из города. У Мережковских: читал свою статью о Гаршине*: слезы. До чего я изнервничался. К Гессену: 100 р. С Гумилевым к Яблочкову; – с Яблочковым обедать, к Вольфу и в кинематограф. Был у Фидлера. – Кука считает слово «черт» неприличным.

– К. И., кого вы больше любите, Лермонтова или же бы Пушкина?

– Пушкина.

– Я тоже: у Лермонтова есть про чертей.

Весны все еще нет.

7 мая. Читаю впервые «Идиота» Достоевского. И для меня ясно, что Мышкин – Христос. Эпизод с Мари – есть рассказ о Марии Магдалине. Любит детей. Проповедует. Князь из захудалого, но древнего рода. Придерживается равенства (с швейцаром). Говорит о казнях: не убий.

8 мая. Сегодня шел снег, у меня на вышке (на новой даче) было изрядно холодно. Тем не менее я доволен. Вчера и сегодня я целые дни – с 7 час. утра до 11 ч. вечера работаю, – и как это чудно, что у меня есть вышка. Теперь я понял причину своей нерадивости у Анненкова. Там я был на одном уровне с Машей, детьми, прислугой, и вечно мелькали люди, – и я первый ассимилируюсь с окружающим. Здесь же меня осеняет такое «счастье работы», какого я не знал уже года три. Я все переделываю Гаршина – свою о нем статью – и с радостью жду завтрашнего дня, чтобы снова приняться за работу. Сейчас лягу спать – и на ночь буду читать «Идиота». Есть ли кто счастливее меня? Слава Тебе, Боже мой! Слава Тебе!

9 мая. Тоже весь день работал. Ходил с Коленькой на море. Заблудился немного. Оршеры приехали. Она, в летней шляпке, с мамкой, с самоваром в салфетке и ламповым колпаком, зашла по дороге к нам. Маша была у нее. Холод анафемский. У меня во дворе руки до того замерзают, что потом писать не могу. Собираю палки.

Достоевский, несомненно, вывел в «Идиоте» Христа. Коля воскликнул недаром: давай жить втроем. Ведь это же восклицание Петра на Фаворе. И вообще Коля – это Петр князя Мышкина.

Снег сегодня раз пять принимался идти. Даже белая ночь сейчас черна, как чернила. Как я рад, что кончилась эта дикая полоса:

От почты до почты живу я,

От почты до почты я жду.

И с почты, тоскуя, ревнуя,

За нею влюбленный иду.

Если у меня на вышке не будет очень жарко, я черт знает сколько наработаю за лето!

10 мая. Моя идиллия трещит по всем швам. Во-первых, потому, что приехали Василевские, Ольдоры, объявился Михайлович, Яблочков, Осипович – и отняли весь день, а во-вторых, оттого, что нужны деньги и нужно ехать в город и для этого комкать свою статью о Гаршине. Этой статьи я никогда не забуду. Раньше я написал ее для себя, – прочитал Мережковским, оказалось: слабовата. Тогда я переделал ее для «Речи». Не подошла. И вот теперь я третий раз заново пишу один печатный лист – и если включить сюда месяц подготовки, то выйдет, что я дней 45–50 томлюсь над одной, довольно незамысловатой, статейкой.

Сегодня хорошо играли в свинки.

11 мая. Больше переделываю, чем пишу. Жарко. Окно мое открыто. У Маши была истерика. Все не может успокоиться после смерти отца. Внизу, в одной сорочке, у зеркала сидела – вдруг вспомнила – и у-у-у…

2 июня. Были с Машей третьего дня у Андреева. Интересно, как женился Андреев. Я познакомил его с Толей Денисевич. Он сделал ей предложение. Она отказала. Тогда он сделал предложение ее сестре. Перед этим он предлагал Вере Евгеньевне Копельман бросить мужа. Вообще: у него раньше была дача, а потом для дачи он достал себе жену. Эту его новую жену никто терпеть не может, все бойкотируют. Прислуга сменяется феноменально часто.

Андреев говорил обо мне: – Вы нужны потому, что вы показываете у всякого стула его донышко. Мы и не подозревали, что у стула бывает дно, а вы показываете. Но с вами часто случается то, что случилось с одним героем у Эдгара По: он снимал человека с прыщиком, а вышел прыщик с человеком.

Читаю «Яму» Куприна* и Дарвина.

17 июля. Не сердитесь на меня [нрзб.] за тон, сегодня я последний из последних, и ничего не знаю, и сам на себя сержусь. Вы обо мне пишете, как о писателе, и даже, пожалуй, хорошем. Но, милая, ведь это неверно, ведь я еще ни одной строчки не написал и не напишу, и не хочу написать, – т. е. очень хочу, но до того знаю, что не напишу, что уж даже и не хочу. Я только притворяюсь перед другими, будто я «писатель» и будто «Чуковский» – это что-то такое. Но пред собою, пред своими зачем же я стану притворяться!

Снова дней пять я пишу о Гаршине.

31 июля.

– Папа, что такое век?

– Кто тебе сказал?

– Так, я знаю…

– Люди умирают, папа?

– Да.

– Почему?

– Так Бог сделал, чтобы мы умирали.

– А сам, небось, никогда не умирает!

Декабрь 18. Опять у Анненкова, пишу коротышку об Арцыбашеве*.