Читать книгу Дневник. 1901-1921 - Корней Чуковский - Страница 6

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Дневник. 1901–1921

1904 Англия

Оглавление18 апреля 1904. Сижу в Лондоне. Маша через 1 ½ месяца рожать будет. Читаю конец «Vanity Fair»[30]. Денег ни фартинга. Жду Н. Машу люблю в миллион раз сильнее, чем прежде. Наволоку выстирал позавчера. Хорошо мне. Получил от девочки своей чудной – святое письмо.

2 июня. Четверг. Сегодняшний день – сто́ит того, чтобы с него начать дневник; он совсем особенный. Разобрал я вчера кровать, лег на полу. Читал на ночь Шекспира. И ни на секунду Маша у меня из головы не выходила. Утром встал, подарил оставшиеся вещи соседям, перенес сам корзину на Upper Bedford Place[31], условился с носильщиком, получил в board-house[32] свой breakfast[33] и вернулся на Gloucester Str. за новыми вещами. Звонок. Mrs. Noble дает мне вот эту телеграмму.

[Вклеена телеграмма. – Е. Ч.]:

Gratulieren Marie gluecklich entburden mit Sohn alles wohl. Goldfeld Chookowsky[34].

Так у меня все и запело от радости. В пустой комнате, где осталась только свернутая клеенка да связанная кровать, я зашагал громадными шагами, совсем новой для меня походкой. О чем я думал, не знаю и знать не хочу. Мне и без этого было слишком хорошо. Потом стал думать, что он будет жить дольше меня и увидит то, чего я не увижу, потом решил написать на эту тему стихи, потом вспомнил про Машины страдания, потом поймал себя на том, что у меня в голове вертится мотив:

Я здоров, и сына Яна

Мне хозяйка привела*.

Потом ушел с корзиной. Потом пошел в Британский Музей, купив по дороге эту тетрадь. В музее написал Маничке письмо, а по дороге заметил с особой радостью, как хороша ветка у дерева подле музея и как смешно сделал один человек: прицепил себе к бедру зонтик, как шпагу. Потом lunch kidney pudding[35], потом беседа с Лазурским, пригласить ли поповичей чай пить, потом писание вот этого дневника.

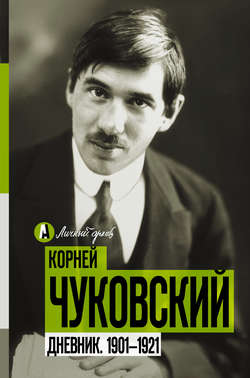

Сейчас я сделаю так: пойду и снимусь, чтобы сказать своему сыну: «Смотри, вот какой я был в тот день, когда ты родился» и чтобы вздохнуть, что этот день так бесследно прошел за другими. Вот этот день, когда я вижу из окна трубы, слышу треск кэбов и крик разносчиков.

__________________

Иду, потом забегу на Глостер-стрит и возьму несколько книг. Как бы мне хотелось, чтоб ни одна крошинка этого дня не пропала.

16 июня. Окончил корреспонденцию «о партиях»*. Читал З. Венгерову о Браунинге*. Взялся переводить его. Удивительно легко. Перевел почти начисто вот эти строки из его «Confession»[36].

Я лежу и смотрю, и все чудится мне

На столе между склянок – тропинка.

И бежит она, знаешь, вот к этой стене,

Где кровати железная спинка.

От усадьбы бежит между склянок она…

Да! Скажи мне: для ясного взора

Эта штора, что – видишь? – вон тут, у окна,

Голубая иль желтая штора?

Для меня она – небо июньского дня

Над тропинкой, стеною и крышей…

А та склянка, где надпись «эфир», – для меня —

Это дом, видишь – всех она выше.

Чтоб добраться туда, был один только путь…

__________________

Играл в шахматы. Это чума здешних моих занятий. Ну, теперь за Pendennis’а*. Стыдно – не кончить его до сих пор.

А впрочем, продолжу стихи:

Чтоб добраться туда, был один только путь:

(Ты ползешь) у стены по дороге,

Чтобы все – сколько есть – все глаза обмануть,

Кроме двух – все глаза в той «Берлоге».

Так усадьба звалась.

17 июня. Не нравится мне размер, ну, да что делать!

На террасе ждала меня девушка

Возле пробки… в сиянии лета… там —

Ах, неладно тут что-то, я чувствую сам,

Да уж песня у разума спета.

Дом «Берлогой» звался…

Был один к нему путь:

Все ползком… у стены… по дороге, —

Чтобы все – сколько есть, все глаза обмануть,

Кроме двух – все глаза в той «Берлоге».

И суровым глазам не настичь никогда,

Как из спальни она пробиралась

В этой склянке, где надпись «Эфир», и сюда

По скрипучим ступеням спускалась.

Начало стихотворения:

Умирающим ухом я слышу вопрос:

«Ты теперь, покидая земное,

Не видишь ли мир яко сонмище слез?»

– Нет, Отче, я вижу иное.

18-го. Осталось 2 строфы. Одну можно выкинуть: у меня для нее грации не хватает. А перед второй робею. Первую, ежели размер изменить, напишу так:

Слабеющим ухом я слышу вопрос:

«Теперь, покидая земное,

Не видишь ли мир яко сонмище слез?»

– Нет, Отче, я вижу иное.

Вчера получил от Маши великолепное письмо. Читаю З. Венгерову. Нехорошо. Дай мне неделю времени на чтение, и я напишу любую из этих статей. Она все их читала, но не жила с ними, не жила ими, они для нее люди посторонние, и потому не она к ним приспособляется, а они к ней. Все они как будто в «Вестнике Европы» сотрудничают. Она не жила их поэзией, а только писала о них статьи.

[Пропущено переписанное по-английски стихотворение R. Browning’a «Confession». – Е. Ч.]

Получил деньги, – и подарок от дорогой своей сеструни – 5 карбованцев, так трудно ею заработанных. Купил Теккерея «Снобы» и Браунинга «Plays»[37]. Читал великолепную «Прозерпину» Свинборна – несколько раз.

Получил от Демченко письмо – завтра в Kew[38] не едет. Был у него. Играл в шахматы – получил 2 мата. Потом клуб – беседовал с этим очень умным рабочим-католиком, который изучил испанский язык: нос приплюснутый, подбородок выдается – истый убийца, а улыбка, как у ребенка. Я говорил ему, что англичане не умеют наслаждаться красотой мыслей, они только смотрят, верны ли те или нет. Приводил в пример Гексли, который обрушился на Руссо – и попутно разрушил Шопенгауэра и т. д. Велика штука – разрушить Шопенгауэра. Это, небось, мой Коля уже умеет. Но красоту жизнеощущения… Ах, да, – днем читал «Пенденниса», лежа на постели (купил сегодня шляпу), Китса читал – сонет о Чаттертоне – не нравится*. Гимнастикой занимался. Теперь разденусь и за Теккерея. Что Маша теперь? Мамочка? Мне просто неземным счастьем кажется повидать их всех – и эту дорогую, так неумело и хорошо ласковую сестру мою. Я мамочкино лицо знаю, как ничье. В нем все так трогательно, так любовно. Я его ношу повсюду, со всеми его улыбками. Милые мои!

19 июня. Получил письма от Кармена, от Маши. Сейчас буду писать дорогой моей сеструне.

20 июня. Слова заучиваю из Браунинга. Решил делать это каждый день. Жду газет и писем. Дождусь – иду в бесплатную читальню. Браунинг по мне, я с ним сойдусь и долго не расстанусь. Его всеоправдание, его позитивистский мистицизм, даже его манера нервного переговаривания с читателем – все это мне по душе. Но язык трудный, и на преодоление его много времени пойдет.

Мильон иль два – иль менее, иль боле —

Моей покорны воле.

Один лишь раб – не знаю почему —

Ослушен был веленью моему.

28 июня. Только что – после обеда – перевел такие строки из Свинборна:

О, пусти мои руки, о, дай мне вздохнуть.

Пусть роса охладит мою жаркую грудь.

А луна! Как нежна на цветах ее сень;

Как цветок, она тянется к небу прильнуть…

Ах, уж день недалек, недалек уже день…

Исцелована вся я лежу, и наш сад

Мне для ложа отдать мураву свою рад,

И хочу я тебя, как полдневная тень

Хочет ночи, как полдень, влюбленный в закат.

Ах, уж день недалек, недалек уже день.

Властелин мой! Молю: отдохни, не целуй!

Разве отдыха слаще шальной поцелуй?

Да? Так вот он, возьми, мой июньский цветок,

Мою розу; она – как лобзанье нежна.

Недалек уже день, ах, уж день недалек.

29 июня.

Ах, отнимут огни этих первых лучей

Ночь у дня и восторги у страсти моей.

А пока – в полнолунье – люби же меня,

Хоть бежит уже тьма от рассветных огней.

О! Зачем этот день? О, не нужно мне дня.

Вот уж падает сердце, уж кровь не слышна.

Наша жизнь там смолкает, где громче она.

Путь любви меж убитых любовью – и там

Она кровь их возьмет, если кровь ей нужна.

Скоро день. О, зачем? Он не надобен нам!

Если хочешь, убей меня. Хочешь – убей

И багряный восторг отыми у скорбей.

Разметай виноград, пока сладок в нем сок.

Лучше смерть для меня, чем для страсти моей.

Недалек уже день, ах, уж день недалек.

30 июня. Начал стихотворение Ленского. Написал корреспонденцию об иммигрантах*. От Манички получил письмо: пишет, что сына моего зовут Харлампий и что Липа будет его крестной кумой. Сегодня ровно месяц, как мой Харлампий явился на свет. Каким-то ему этот свет покажется? Ни от З. Венгеровой, ни от Э. С.* ответа еще нету. Корреспонденций моих в газете тоже уже неделя как не было. Я не унываю. Сегодня был Демченко. Приходил прощаться и на прощание дал мне мат… Сегодня мне как-то тяжелее отсутствие своих. Странно. Я даже рад, что Лазурский ворочается.

1 июля. Вот что я вчера написал:

… И не ждешь пред собою ни жажды,

Ни поздних скитаний, ни гроз.

И знаешь ответы на каждый,

На каждый забытый вопрос.

И знаешь, зачем ты и где ты,

И твердо идешь меж могил.

И хоть не сверкают кометы,

Но вот – ты свечу засветил.

Твое завтра – сегодня готово,

С утра ты куешь вечера,

И не жди ты покрова ночного —

Не взял ты свой молот с утра.

А я – ничего я не знаю,

И рассвет, и закат я люблю.

Я не верю певучему маю,

Я о вере пою февралю.

И волну я люблю, и утесы,

Как венок, свои грезы плету.

Для ответов я знаю вопросы,

Для вопросов я знаю мечту.

2 июля.

И за ласку речного изгиба,

Уходящего в яркую тьму,

Кому-то кричу я: спасибо!

И рад, что не знаю, кому.

Сегодня узнал о смерти Уотса. Написал о нем корреспонденцию*. Перевел две строфы Свинборна.

Играл с поповичем 4 партии в шахматы и все четыре выиграл. Корреспонденций моих не печатают уже неделю. Жду Лазурского – сказал, что сегодня вернется. Буду сейчас читать «Пенденниса».

10 июля. Читаю Ренана «Жизнь Иисуса». Решил выписывать все, что пригодится для моей фантастической книги о бесцельности. Мои положения таковы: бесцельность, а не цель притягательны. Только бесцельностью достигнешь целей. Отведу себе здесь несколько страниц для выписок.

25 VII.

Ты любил ее робко, эту жизнь многоцветную,

Без надежды пред ней ты молился в тиши.

Без рыданья принес ты ей грусть безответную

Стыдливо прекрасной души.

Как сияньем заката – печалью повитая

Без рыданий рыдала молитва твоя.

Как неспетая песня, как радость забытая,

Как могила, неведомо чья.

И из сердца великого, сердца влюбленного

По капле, по капле сочилася кровь,

И какого-то неба – иного, бездонного,

Без надежды просила любовь.

И стыдливо душа невозможного чаяла,

О вечном минуту моля,

И в безбрежности вечного тихо растаяла

В тихих лучах небытья.

Как покорного вечера благоухание,

Как безропотно тихий закат,

Как весенней любви, как любви трепетание,

Как первой любви аромат…*

27 июля, среда. Сегодня утром Лазурский получил от В. Брюсова письмо, где очень холодно извещается, что моя статейка о Уотсе пойдет*. От наших сегодня ни строки.

29 июля, пятница. Вечер. Писем от наших все нет. Вечер. Я перевожу Свинборна для своей статейки о нем*. Вот что я написал:

И пальм, и лавровых ветвей,

И грудей, дрожащих весной,

Они голубиных нежней —

Эти груди у нимфы лесной.

Ты возьмешь ли все крылья страстей,

Весь восторг домогильный возьмешь?

Эту песнь убегающих дней,

Что звучит, будто лиры дрожь,

Лиры, сокрытой в цветах,

Чьи струны дрожат, как огонь.

О! Ты все повергаешь во прах,

Но этого, бедный, не тронь.

Ах, изменчиво жизни крыло,

И смертный минуту живет.

Минута – и это прошло,

Пускай же идет, как идет.

Из живущих под небом никто

Свою смерть не умел пережить,

И достаточно слез пролито,

И грустно для грусти грустить.

Уж царствуют новые боги,

Их розы сломили ваш меч.

Они добродушны, нестроги,

Нежна их тихая речь.

1 августа, понедельник. Предисловие к «Онегину»*. Будь я рецензентом и попадись мне на глаза этот стихотворный роман – я дал бы о нем такой отзыв: Мы никак не ожидали от г. Чуковского столь несовершенной вещи. К чему она написана? Для шутки это слишком длинно, для серьезного – это коротко. Каждое действующее лицо – как из дерева. Движения нет. А что самое главное – отношение к описываемому поражает каким-то фельетонным, бульварно-легкомысленным тоном. Выбрать для такой вещи заглавие великого пушкинского творения – прямо-таки святотатственно. Стих почти всюду легкий, ясный и сжатый… В общем, для «железнодорожной литературы» – это хорошо, но не больше.

4 августа. Сочиняю поздравительный стих Олимпиаде Прохоровне:

Достойно Ваши именины

Воспеть – я не могу никак.

Мой стих не стоит и полтины,

Мне платят только четвертак

За строчку. А сказать стихами

«Желаю вам того-сего» —

Ведь это, посудите сами,

Не стоит ровно ничего.

И потому я вам ни слова,

Ни слова не скажу такого.

Я не скажу: пошли вам боги

Всего, что просите у них.

Я знаю, что от слов таких

И белый покраснеет стих.

Я знаю: ни один двуногий

Своих желаний не достиг

Таким путем. Мы сами, сами

Должны добыть, чего хотим,

И только нашими руками

Мир вожделенный достижим.

(Простите стих головатючий —

Придумать не могу я лучший.)

И потому я вам желаю,

Чтоб вы желали – пожелать.

Иных желаний я не знаю,

И не желаю вам узнать.

Иль нет: уже не за горами

Тот праздник ваших именин,

Когда я кликну: сын мой, сын,

Надень-ка чистый казакин,

Идем с тобою к крестной маме,

Там угостят нас пирогами.

Тогда – ужель тебе, Аллах,

Молебный голос мой не слышен?

Да будет в этих пирогах

Начинка сладкая из вишен.

Но здесь конец сему листочку,

И потому я ставлю точку.

Август. Ночь на 22-е. Это шестая ночь, что я не сплю. Зуб. Никогда в жизни не знал таких мучений. Купил вечером лекарство против невралгии; там сказано: по 2 ложки – не больше. Я выпил почти всю бутылку, и нервы поднялись еще больше. В голове мутится: ни одной мысли не могу довести до конца.

Стараюсь думать о Маше, не могу – так болит. Зубы стучат – и я занимаюсь тем, что считаю, сколько раз они стучат. Теперь, должно быть, 2-й час. В 9 ½ пойду к дантисту. Значит, мучиться осталось приблизительно 7–8 часов. Я плачу – и все говорю: Мама, мама, мама! Хочется молиться Богу или броситься из окна. Неделя как я ничего не пишу, не читаю, не думаю. И если бы я думал, что мне предстоит вторая такая неделя, я бы покончил с собою. Ухо болит от зубной боли. Голова тяжелеет все более. С восторгом думаю о том, как дантист наложит завтра щипцы и сделает этому проклятому зубу – моему мучителю – больно, больно. Это будет моя месть. Самочувствие покидает меня. Мне кажется, что меня нету, а есть один комок боли, – а все, что не болит, не существует. Должно быть, уже прошло 5 минут, как я пишу. Вот и хорошо. Хорошо. Хорошо. Возьму сейчас Пушкина и заставлю себя прочесть какое-нибудь стихотворение, вникая в каждое слово. Прочел «Зимний вечер» и «На смерть Ризнич». Ужасно трудно находить между словом и его значением соответствие. Образ упрямо не хочет идти на место слова. Который теперь час? Странно: вчера, в воскресение, а сегодня ночь на понедельник, утром Лазурский взял меня под руку и отвел меня на Woburn Square к дантисту Read’y. Его не было дома, а была его сестра. Она, ни меня, ни Лазурского никогда не видавшая, дала мне лекарство и денег не захотела брать. Странно! А вот вещь еще более странная: каждые две минуты я встаю с постели (на которой пишу вот это), поднимаю с полу графин и полоскаю рот, хотя никакого облегчения от этого не получается. Зачем же я это делаю? Кстати: у Пушкина, кажется, нет ни одного стихотворения о зубной боли. У Чехова в «Лошадиной фамилии» и в другом, где жена ругает мужа (забыл заглавие). У Достоевского – в «Записках из подполья». Где это река Коцит? Пушкин говорит в послании к Мордвинову: «На брегах Коцита». Пробило 2 часа. Только что прочел из дневника Пушкина об Иконникове. Как умно! Удивительно! Сложный характер изображен с такой легкостью и простотой. Вместо 2-х ложек Neuralgia Mixture[39] я принял 7 – и как у меня теперь опустела голова! 3 часа. Руки и ноги немеют. Такое ощущение, будто я умираю. Сын мой! Коля! Как это странно. Чуть я подумаю о смерти, сейчас же мне приходит в голову он. С добрым ли чувством я поминаю его или с завистью – я никак не умею сказать. Боже, как я исхудал: пальцы вытянулись. Лицо – сплошная яма.

Напрасно старался уснуть. Пролежал без движения минут 10. Стоит мне коснуться языком моего зуба – как он начинает болеть нестерпимо. И мне доставляет какое-то злорадное наслаждение толкать и толкать его языком. Который теперь час? В четвертом часу светает. Но на улице еще совсем темно. Впрочем, небо слегка посинело и где-то далеко тарахтит повозка. Лазурский подарил мне Свинборна. В другое время я был бы в восторге, а теперь – я даже и 5-ти строк не могу прочесть оттуда. Сестра дантиста Read’а дала мне 3 таких пластыря [рисунок] для десны. И благодаря им я мог весь день чувствовать себя человеком. И теперь я отдал бы год жизни за вот этот кусочек тряпочки, и нет вещи, которой бы я хотел больше ее. Все прочие мои желания кажутся надуманными, неестественными, смешными, ничтожными. Небо синеет, и я сквозь окно вижу трубу противоположного дома. Тени от газового рожка в моей комнате становятся неискренними. Фонари на улице погашены. Жду, чтобы пробило четыре. Бьет. Голова моя, голова, бедная голова моя! Опять пробовал уснуть. Пролежал минут пять. Весь ужас положения в том, что дольше 2-х секунд я не могу теперь думать ни одной мысли. На небе уже ясно обрисовываются тучи. Должно быть, ¼ 5-го. Главное, смешно, что боль ни на секунду не останавливается. Нет, должно же это когда-нибудь кончиться!

Так болит, что не могу писать. Качаюсь туловищем вправо и влево, чтобы утишить страдания. Теперь около 7-ми часов. Мимо уже дребезжат повозки с углем – и мне кажется, что если б они перестали дребезжать, боль прекратилась бы. Они перестали, и мне кажется, что зуб мой болит именно оттого, что они перестали. Маша. Как я счастлив, что тебя нету со мной! Ты страдала бы мучительно, глядя, как я бьюсь головой о стенку. А я делаю и такое exercise[40]. Опять тянутся повозки. Пробило 7 часов. Стало быть, мне осталось ждать 2 ½ часа. Я ждал 9-ти часов. Значит, в 3–3,5 раза меньше, чем я уже ждал. Мальчишки уже разносят по домам газеты, горничные кое-где трут уже ступеньки, рабочие, зевая, идут на фабрику. В голове у меня вертится слово: Snap-shot[41]. Опять чувствую себя частицей чего-то громадного, имя которому боль. Она (боль) больше моего я. Уже минуты 2 прошло после семи. Сегодня Maude, переводчик Толстого, назначил мне свиданье, а куда я такой пойду? Первое, спрошу его: перевел ли он «Войну и мир»? И неужто он считает, что «Воскресение» – лучше «Войны и мира»? Какое произведение считает он лучшим? Главное, нужно больше слушать, чем говорить, и поменьше спорить. Есть такие люди, которые за недосугом не успели влюбиться в юности. И если они влюбляются под старость – то эта первая их любовь всегда бывает и последней. Они не умеют ни разлюбить, ни перелюбить. Таковы у Мода отношения к толстовству (развить, когда вернется рассудок).

Уже на улице появились повозки с хлебом и молоком. Странно: отчего это здесь (на нашей улице) не кричат: «milko!» На Montague Place – кричали. Измыслил новое занятие: беру зубные капли и лью их изобильно в рот. Секунд на десять мне легче, так как весь рот горит огнем. Вот и сейчас мне легче. Я заставлю себя улыбнуться и посмотрю в зеркало, что выйдет. Улыбнулся, но долго не могу. В 8 часов придет почтальон, принесет письма или газеты, и мне легче будет. 4 дня назад купил фотоаппарат, в субботу вечером провожал Женю Орнштейна на Victoria Station[42], он едет в Париж, в четверг водил Лазурского к Эхтерам для покупки бинокля – и все это окрашено для меня навеки зубной болью. Даже «Oliver Twist», которого пробовал читать в светлые минуты в воскресенье, навсегда будет для меня связан с левой стороной моей челюсти. Как похожа Маня на карточке с Липой. Я, когда ходил взад и вперед по комнате, всегда останавливался перед ее портретом. У нее такое лицо, как будто она только что задумалась, а кто-то пришел и помешал ей думать. Сразу видно, что лицо нервное, подвижное и что это одно из тысячи его выражений. Милая моя Маничка! Когда-то мы встретимся! Опять не могу писать из-за припадка боли в зубе и ухе. Который час? Полагаю, ¼, а то и 20 м. 8-го. Какое это счастье, что время умеет двигаться! Совсем не помню, писал ли я этой ночью о том, что в «Весах» есть моя заметка о Уотсе. Заметка плохая, но я очень рад, ибо знаю, что мог бы написать лучше. Начал я этот дневник в 1 ½, теперь 7 ½, итого с промежутками 6 часов. ¼ суток. Вот, должно быть, чепуха все, что здесь записано. (Я лично не помню.) Но как весело будет потом смеяться, прочитывая эти строки. В комнату постучалась Джесси и известила меня, что она very sorry, that I am not well[43]. Я сказал ей, что я очень sorry[44], оттого что она sorry, – и она ушла, подвергнув меня сквозняку. Без 10 минут 8 часов. Некоторые шторы уже подняты. Бьет 8 часов. 10 часов я мучаюсь; осталось меньше двух часов. Терпи, Коля, терпи. Скоро почтальон. Ах, когда б он принес мне много-много разных писем. Пусть они будут тревожные, пусть в них будет несчастье – лишь бы они отвлекли меня на секунду. Но я знаю, что будет. Почтальон принесет тощий номерок «Одесских Новостей» со статьей Сига и Чужого. Вот из окна я вижу почтальона. Сейчас надену воротник и галстух и сбегу по лестнице. Получил от Маши письмо, но зуб так болит, что и сейчас не могу прочесть его. Хожу по комнате и говорю: а, а, а. Зачем? Разве от этого легче? Уже минут 5 – 9-го. Боль зуба порою бывает, как сияние: она исходит изо всего зуба во все стороны. А моя боль, как луч – острый, единый, яркий. Руки у меня холодные и дрожат. Маша пишет, что ребенок был очень болен, и зовет скорее приехать. День серый, туманный.

Еще осталось 40 минут. В. Ф. опять поведет меня к дантисту. Он теперь ест свой breakfast[45]. У меня боль дошла до кошмара. Когда я увижу этот проклятый зуб у себя на ладони – я, кажется, буду хохотать от восторга. Должно быть, осталось 39 минут. А когда он будет у меня в кармане, я прочту эти строки как веселый и остроумный рассказ.

Вечер 22-го августа. Зуб был вырван в 10 часов утра под газом. М-р Stuck, дантист, оказался вовсе не Stuck’ом. Подлинный справляет свой holyday[46], а этот ни черта не смыслит. Десна болит, но это все ерунда. Слабость такая, что не могу встать с постели. Поддельный Stuck посетил меня сегодня часу в 6-м. Бедняга сам за меня боится. Потом пришла навестить меня Peacock. Принесла винограду и груш. Мне было очень трудно ее присутствие. Лазурский добр и внимателен ко мне, как родной. Без него я пропал бы. Это такой хороший, деликатный человек. От Кармена получил письмо. Опять жалуется на Altalen’y. Что это значит – не пойму. Дождь.

Ночь на 23 августа. Во рту все вспухло. Спать не могу. 2 часа. Выпил немного бургундского вина.

23 августа. Нет большего счастья, чем миновавшее горе. Лежу в постели. Все у меня болит, а мне хорошо от отсутствия той боли. Заиграла шарманка, должно быть, 4-й час. Скоро чай принесут. Пробовал читать Свинборна – трудно. Не могу сосредоточиться. Сволочи! – Шарманщик вдобавок еще и поет. Ну ничего – пусть себе поет. На то здесь и freedom[47], чтобы нервов чужих не жалели. Боже, как это неприятно – быть глупым человеком. Мои интересы к жизни понизились – и вот уже дней 11 я живу, как улитка. Думаю о смерти – и ничего. Ни страха, ни ужаса, ни даже равнодушия не ощущаю. Поэт гораздо больше может, чем сколько знает, не поэт гораздо больше знает, чем сколько может. А Свинборн и то и др. Вспомнил Лелю Боскович. Она говорила, что хочет журнал издавать и меня в критики пригласит. Неумная она. Я еще не видел умного человека, который был бы самоуверенным. Она самоуверенная. А самоуверенная – значит, не ищет, значит, не хочет, значит, не уважает. И жизнь для нее ясна, как простая гамма. За что люблю Лазурского. За то, что он так-таки ничего не знает. У него нет ни единого мнения.

Воскресенье утром 28-го августа. Проявляю снимки.

Понедельник 29-го авг. Ничего не делаю. Так-таки ровно ничего. Дней 20 книги в руках у меня не было. Статей не пишу ровно месяц. Что будет, не знаю, – но если долго протянется – околею. Сейчас уже 4 часа – а я до сих пор только и сделал, что написал Лазурскому important letter[48]. Хочу писать о Свинборне, и мысли есть интересные, да как-то все [нрзб.] и неулежно выходит. Сесть негде, книжек нет подходящих и т. д. Кошмар моих последних дней – не шахматы, не лодка, не Kew Garden, а фотография. Я достал камеру по оптовой цене за 15 р., ту, что сто́ит 23 р., – и снимаю запоем. Потом часами стою в темном погребке подле кухни и при копоти красной лампы идиотски покачиваю «ванночки», где лежат стеклышки. Снимаю я сцены обыденной английской жизни и только теперь, испортив 2 дюжины пластинок, научился снимать порядочно. Из испорченных выберу более или менее сносные и вклею в эту тетрадь. Странно – я снимаю только то, что видела в Англии и жена. То, что мы вместе с ней пережили. Другое в моих глазах обесценивается.

Удивительная вещь – любовь: ее менее замечаешь в себе, чем она сильнее. Снял я все улицы, где жил, кроме Titchfield и Montague Place; первую оттого, что далеко, вторую оттого, что ее разрушили до основания. Недавно каменщики обнажили стену той комнаты, где мы с женой поселились, чуть приехали. Помню Hartnell – и змеиную ее дочку; помню испанку-русскую – Валеро, помню – Нойзершу, которая стучала долго-долго нам в стену, чуть мы зачитывались за полночь и мешали ей спать. Помню Шкловского-Дионео, который приходил к нам вместе с золотыми своими очками, согнутой спиной и цитатами изо всех писателей по поводу всех предметов: ветра, немцев, картин; помню московского приват-доцента (забыл фамилью), который приходил к нам и Зине очень нравился – у него великорусская повадка и широкие движенья. У Гартнель мы были 2 месяца – и за это время ни в музее Британском не были, ни в Kew, ничего не видали – сидели дома – и так скучали, как будто мы не в Лондоне, а в Овадионополе. Потом мы переехали на Store-Street. «It’s not quite nice for an adress»[49], – говорила про Store-Street Елена – maid[50] из Montague Place, намекая на соседство с Circus’ом, где много проституток. Но мы did not care much about it[51]. Мы переехали к косой даме на свои харчи. Вот эта Store Street, снятая мною в облачный день. Чернилами я обозначил тот дом, где мы с Машей жили на своих харчах. Может быть это и выгодно – жить на своих харчах, но – разрезая хлеб, я разрезал и скатерть, хозяйка воровала провизию нещадно и ставила за каждый прорез скатерти 2 шиллинга в счет. Потом – не знаю почему, климат вероятно был такой, но мы с женой каждый день теряли ключ от дверей и, как заговорщики, выглядывали по целым дням из окна, когда один был в отсутствии, – чтобы успеть открыть дверь до того, как хозяйка заметит. Боялись мы ее ужасно. Помню Машу в коротеньком фартушке и крошечных своих туфельках, как она сбегает по лестнице мне открыть. Там-то она и забеременела. Ровно год тому назад (26-го августа, когда Зинины именины) – оставался ровно месяц до зачатия нашего Коли. Вот она, живая-то хронология… Потом нас прогнала хозяйка – ибо: 1) ковер я облил чернилами. 2) Маша от cooking’а[52] своего испортила ночной столик – ставила горячую машинку на полированную его доску. 3) Мы были не настоящие «господа», я владел только одним костюмом, а у Маши и того не было. Осенью должны были мы переехать на Titchfield Street. Там прожили неделю, ибо в ночь на воскресенье (а мы перебрались в среду) ощутили у себя в постели мышь. Испугались очень (помню Машеньку дорогую, как она в простыню укуталась и у камина села); а я сел у стола и неожиданно для себя… написал корреспонденцию о Британском музее*. Потом на другой день мы были у Рапопорта. Рапопорт, человек неумный, заикающийся и в речи и в мыслях, завистливый, честолюбивый, – но от него всегда получается такое впечатление, будто он беззаботный и любящий. Как раз сейчас прочел я в «Мире Божьем» заметку о его книге «Деловая Англия», где его сравнивают с Дионео и говорят, что перед Дионео он совсем дурак и неуч. Вот, должно быть, злится один и радуется другой. Я бы на месте рецензента утешил обоих и сказал бы, что оба они равно никуда не годны. Один подводит все под теории, а так как русского читателя хлебом не корми, а подай теорию, то читатели и не замечают, что весь Дионео понатаскан из книжек, что ежели бы из его книги об Англии взять цитаты и отдать назад их авторам, то ото всей книги останется один корешок. Рапопорт тоже не без «теорий». Только они у него не совсем совпадают с передовицами «Русских Ведомостей» – отсюда его неуспех.

Вот карточки Gloucester Street, куда мы переехали с Titchfield Str. Снимок сделан в туманную пору, и потому он не совсем ясный – но это и лучше: разве Gloucester Str. была когда-нб. ясной. Здесь-то мы сблизились с Машей больше, чем где-либо. Здесь любовь наша стала другая, чем прежде. Мы все делали вместе. Помню наше ведро, которое так трудно было сносить вниз выливать, помню камин, который упорно потухал. Помню наш ужас, когда наверху муж бил свою жену-ирландку каждое воскресение, и ужас не потому, что бил, а потому что в воскресение. Помню запах этой ирландки и ее tut, tut[53] к своему сыну. Здесь на снимке видна лавочка, где мы покупали керосин, и как раз тот красивый угольщик, который взносил к нам наверх уголь. Потом жена уехала… Ужас – сплошной ужас. Слезы, и грязь, и голод – первые две-три недели. Потом переехал я на Upper Bedford Place. Я снял ее с нашего порога*, так что в конце ее видны деревья Russell Square’а. Но если стать посередине и глянуть в противоположную сторону, то покажется, что ты в гробу. Ни лавок, ни вывесок, ни разнообразия построек. Все бординг-хаузы без конца. И кирпичные, некрашеные. Здесь я живу 3 месяца, и только здесь научился я болтать по-английски и понимать английское житье-бытье. Здесь предо мною пронеслась целая вереница английских лиц: Робинз, бас из Австралии, пьющий, беспутный. Но не богема, не поэтичная и не поэтичничающая натура, а цитирующий Библию трус, живет на счет Уикинз, притворяясь, будто влюблен в нее. Уикинз – 40-летняя с чем-то, груди, как диван, а голова крошечная. Очень похожа на верблюда в юбке. Всякому комплименту верит, и я раз сказал ей, что ее руки (величиной с мои) очень изящны и красивы, – она поверила и стала всем их показывать. Потом miss Toley, певица, художница, драматическая артистка, которая говорит «ma head»[54], закатывает глаза и играет ляжками. Ее история с Робинзом и Уэдом (independent[55] джентльмен, зонтик у него с золотым набалдашником. Очень величествен, особенно когда молчит. Жесты медленные, речь мерная. А на самом деле холуй, трус и сплетник. Волосы красит) – эту историю и записывать не нужно, ибо я век ее помнить буду. Говорит о любви и закатывает вверх глаза – любовь это что-то святое, чистое, не всякому доступное, – а сама так и смотрит по сторонам, чтобы кто-нибудь ее лапнул. Играет хорошо и поет таким голосом, будто ничего, кроме пива, не употребляет. Лет ей тоже под 40. С Уикинз они друзья, а между тем, когда сегодня мы шли домой из Музея, она мне рассказала, что Вики живет с Робинзом. Потом мистер Пай, который рад, если ему дадут занавес прибить, или хлеб маслом намазать, или посплетничать с бабами насчет соседей. Это последняя степень бабничества – ассимилирование под бабу. Не знаю, почему все это выглядит очень гнусно. Сам он маленький, горбоносенький, гнусавый…

Продолжаю свое предисловие к «Евгению Онегину»: «Если бы такая заметка появилась в печати, я на нее ответил бы следующее. Вполне соглашаюсь со своим зоилом во всем, что ему угодно было высказать по поводу моей поэмы. Но с его замечанием относительно якобы святотатственного кощунства над именем Пушкина – согласиться никак не могу. Позволю себе напомнить моему зоилу такую сценку из пушкинской же пьесы: Моцарт приводит к Сальери уличного скрипача, который безобразно играет моцартову арию. Сальери кричит о кощунственном святотатстве, возмущается, гонит скрипача взашей; Моцарт же дает скрипачу денег – и весело хохочет…

Ах, почему это о “кощунственном святотатстве” всегда кричат не Моцарты, а Сальери, эти вечные убийцы Моцартов?»

И больше ни слова. Предисловие мне нравится больше самой поэмы.

Это я снял ради курьеза – одно из тысячи объявлений лондонской прессы, будто Порт-Артур пал. Это помечено 27 августа. Интересно узнать, сколько раз еще будут появляться точно такие же объявления. Этот мальчик, которого я снял, – всегда надрывал мне сердце. Он всегда кричит о русских неудачах таким радостным голосом, что становится жутко. Теперь я рад удостовериться, что он сам не понимает, что кричит. Он, должно быть, идиот. Когда я его снял, он стал требовать у меня карточку немедленно, а когда я ему сказал, что немедленно нельзя, он принялся кричать и требовать денег, хотя я вовсе не просил его позировать и очень рад был бы, ежели бы он двигался. Фотографическая карточка вышла бы живее.

Давно уже не писал я «Онегина». У меня так много работы накопилось, что я ровно ничего не делаю. Вчера, впрочем, сочинил такие 4 строчки к «Онегину»:

Пришел сентябрь – и наши дачи

Осиротил. Как мертвецов,

Влекли запыленные клячи

Толпу кроватей и столов.

Дальше что-то помешало. Сегодня после обеда – хочу продолжать. Дело в том, что я решил, что Татьяне пора забеременеть, а от кого – не знаю. Ну, да кто к рифме больше подойдет, тому и предоставлю это удовольствие.

Сегодня ужасный ветер. Как-то мне морем будет ехаться? Я сегодня написал Лазуричу очень дикое письмо – каково-то он мне ответит? Стал писать я в милом, игривом тоне, а потом сорвался – напрасно.

Ехать мне нужно поскорее. Есть у меня рекомендательное письмо к Смиту, а отчего я не иду к нему – смешно сказать. Нет 2-х пенсов на бритье; я же сейчас так бородою оброс, что ужас. Написал сегодня Эхтеру записку с извинением, что не могу отдать денег. Как это нехорошо вышло. Он одолжил мне их на два дня, а я смогу отдать через 6, если смогу.

Теперь Эхтеры – единственные люди, с которыми я встречаюсь. Она, Эхтерша, – рыхло глупая, самодовольная женщина. Когда она смеется, мне становится стыдно. Я готов закрыть глаза, чтобы не видеть такого обнажения глупости. Он – Эхтер – честолюбив, и все его честолюбие в том, чтобы вы про него подумали, будто он умеет все дешево купить, дорого продать, будто он очень изворотливый и будто ему пальца в рот не клади. Тут же есть теперь и Наташа Орнштейн – темный, ничем не интересующийся цыпленок. Приехала в Лондон, и когда будет уезжать из него, будет помнить только одно, что в Hatton Garden’е, № 45, есть контора Эхтера. Ни музеи, ни галереи, ни зданья – ничто ее не интересует. Впрочем, девочка она мягкая и мужу доставит немало удовольствия. Карточку женского персонала я наклею потом, а здесь вклеиваю снимок с Эхтеровой конторы с самим Эхтером на фоне ее. Руки по швам, цилиндр, усища и золотая цепь. Это на его языке зовется to keep up appearance[56]. Ах, сколько я денег должен! Лазурскому 2 ф. 10 ш. Эхтеру 2 ф. 10 ш. Итого 5 ф. Да в субботу хозяйке платить около 2 ф. Вот тебе и 70 р. Как я поеду, Бог знает. Никто другой, как Бог!

Сейчас только что за обедом Пай стал говорить о Русско-японской войне. И простер бестактность до того, что при мне завел беседу о том, что русские – азиаты, что у русских нет никакой культуры и т. д. Я смолчал, а немцу соседу на вопрос о моем мнении ответил, что у меня нет никакого мнения.

Пробовал только что писать «Онегина», не пишется. Следуя правилу Китса – бросаю. Только что вспомнил, что Пикок пригласила меня на сегодня. Ну, да я уже разделся. Не пойду. Что у них там было с Лазурским? Он говорит, что только объятья и что она ему теперь мучительно противна. Все понимаю, одного понять не могу, как можно обнять Пикок. Кость у нее широкая, крепкая, тяжелая. А тела нету. То же обстоит и с душою – душа у нее твердая, уверенная – и ни женственности, ни мелодии, ни красоты, ни даже обмана в ней нету. С Пикок связан для меня какой-то затхлый запах. Запах ее комнаты, ее платья, ее волос. Лицо у нее черное, глаза и зубы зеленые. Пишет она об искусстве, говорит о широте взглядов – и широта взгляда у нее простирается до того, что она даже likes very much[57] русские кружева, – но не дальше. Она никак мне простить не может, что я ел как-то клубнику, придвинув тарелку к самому подбородку. По поводу же того, что я в разговоре с нею вертел линейку, она написала целую поэму. Вот если найду ее – вклею сюда. Теперь я здесь помещаю: снимок с уличных читателей наклеенной на стену газеты (подле Oxford Street – Holborn Library) и снимок с выставленных у писчебумажной лавчонки объявлений о содержании газет. Недурно бы у нас завести такой обычай.

Незаметно для себя я снял подряд 3 снимка, касающихся газеты. А между тем я с каждым днем все больше ненавижу газету, и меня охватывает ужас, когда я подумаю, что и у нас она скоро полонит всю литературу. Благословлю ту минуту, когда вырвусь из газетных столбцов.

30 августа, вторник. Проснулся рано и, сотворив обычную свою молитву: Боже, пошли мне рубли! – завернулся в одеяло и вновь засел за дневник.

Что мне делать – нету денег на бритье, и я не могу пойти к Смиту. Все это очень досадно. Я ничего про себя не знаю, а знать мне уже пора бы – сентябрь уже идет. Эрманс мне даже не ответил на мое письмо – не по-джентльменски это. Посмотрю, как подействует на него письмо Лазурского. Лазурский своим лапидарным карамзинским стилем известил Эрманса: «Я очень люблю Чуковского, ценю его литературный талант и постараюсь добыть ему такое место, на которое он имеет все права и которого не добивается только по мягкости своего характера». И подписался: Приват-доцент… Главная прелесть в том, что он и сам не знает, любит ли он Чуковского, ценит ли его литературный талант и т. д.

Интересный человек этот Лазурич. Душа у него пустая, и, кажется, цокни по ней пальцем – раздастся «дзиннь», как если цокнуть по пустой кастрюле. Когда он задумывается – это значит, что у него нет ни одной мысли – и он «потупился». Когда же у него есть мысли, то они о погоде, о теплых кальсонах, о том, что нужно отдать в починку сапоги. Человек он практический, людей знает хорошо – а в жизни беспомощен, как ребенок. Недоверчив, недобр – а добра делает массу и деньгами ссудит кого угодно. Ко мне он привязался, мы с ним последний год видались ежедневно и месяца 3 прожили под одной крышей – а расстаться со мной ему так же было жаль, как и с Викинз. Словом, у него какое-то одервенение душевное; бывает, что когда «засидишь» ногу, так потом ее совсем не чувствуешь, – она занемела. Так же он «засидел» душу. Впечатления вливаются туда – и выливаются тотчас же, ничего после себя не оставляя. Скучный, неинтересный человек, а я привязался к нему всей душой. Есть у него какая-то искренность, которой он немножко кокетничает, – ну, так вот я к этому кокетству в нем и привязался. Это единственная грация его характера.

Притом же – мы с ним были за кулисами, так сказать. Перед всеми лондонскими знакомыми мы были на эстраде, только оставаясь вдвоем разбирали, что у нас картон, что из тафты, где белила и где стеклярусные бриллианты.

Снял я для Маши уголок Oxford Str., сейчас как миновать Totenham Court Rd. На левом плане очень интересная английская особенность – книжные лотки на улице. Каждый подходи, бери книгу, рассмотри ее – и за тобой никакого надзора со стороны хозяина лавки. Да здесь и хозяин любопытный. Среди книг его на улице помещен портрет Гладстона и газетная выдержка о том, как дружен был он, хозяин, с Гладстоном. Фоли сказывала, что он женился на уличной певице, – но это еще во мраке неизвестности. На этом же квартале дантист Russel Trick, который рвал Машеньке зуб под газом, – и как только она почуяла запах газа – она стала кричать и я чуть в шею дантисту не дал. Газ прекратили, он вырвал без газу, а деньги и за газ, и за без газу. Ах, отчего это от Машуни так долго нет письма? Колюшка болен, должно быть. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 часов пробило.) Вот, должно быть, истощились Маша с ребенком. Как бы сама не заболела… Ну, 8 часов, нужно одеваться. Воротничок у меня грязнейший, а чистые только завтра возвратятся из стирки. Чем я за них заплачу – неизвестно.

31 августа. Среда. Положение мое все хуже. Вчера был у Смитов в Great St. Helens. Сначала молодой, потом старый в бархатном жилете, очень похожий на своего брата. Обещали на пятницу, а что я сделаю, если в пятницу только получатся деньги? Завтра иду к консулу визировать паспорт. Сегодня дождь. Написал я Маше письмо – очень грубое, резкое, и теперь мне ужасно жаль. Только что просматривал письма, которые мне она писала за эти полгода, – и плакал, плакал над ящиком комода. Когда я приеду – и мы останемся с ней вдвоем, мы разложим эти письма в порядке, и я буду читать их ей от слова до слова, и она вспомнит многое, что уже забыла и что без этих писем навеки бы было вычеркнуто из ее жизни.

Я Машу люблю гораздо больше, чем сам это знаю, – и плакал я над ее письмами из ревности к себе прежнему. Покуда у нас не было сына, она любила меня совсем по-другому – и первые письма ее страшно отличаются от последних. Вот и сейчас пишу я это, а сердце у меня нехорошо колотится.

Сегодня написал строфу из «Онегина». Пора мне его связать. Все надежды теперь на пароход. На пароходе закончу.

Перечитал свою вторую часть «Онегина». Безнадежно плохо. И поправить, кажется, нельзя. Остроумие вымученное, как у Як. Соснова. Я писал ее, чуть Маша уехала, – чтоб забыться. Попробую переделать на пароходе. Постараюсь спасти ее живым описанием литературного клуба. Думаю закончить предисловие к «Онегину» так: «В заключение хочется мне предложить читателю небольшой опыт. “Онегин” написан очень пестро – в нем стиль меняется чуть ли не с каждой строфой. Поэтому он вряд ли понравится хоть одному смертному весь, целиком. Кому понравится 1-я песнь, тот будет неудовлетворен 2-й, и наоборот. Вот и хочу я просить каждого читателя: пусть он черкнет мне, что понравилось ему больше, а что меньше всего.

Изо всего этого вовсе не следует, что я угрожаю, основываясь на мнениях читателя, написать второй такой роман, и т. д.».

Только что вклеил в эту тетрадь ту поэму Пикок, о которой говорил выше. Дело в том, что я как-то сказал ей, что ни за что не женился бы на ней ввиду ее любви к порядку, чистоте и опрятности.

Только что принесли из прачешной белье – и, странная вещь! – в первый раз ничего не украли. Человек, привезший белье, заговорил было о miserable weather[58], но у меня нечего было дать ему.

1 сентября. Четверг. Нахожусь в обычном своем ожидании. В кармане 2 пенса. Боже, пошли мне рубли! Что делать? Дождь уже сутки не прекращается.

4 сентября. Воскресение. Укладываюсь, 1-го получил 100 р. от Манички. Туда-сюда – отдал долги, заплатил за квартиру, купил подарок Маничке – и осталось 3 ф. Как повернуться, не знаю. Сейчас ½ 9-го. У Эхтера занять не хочется. Пойду после обеда к Пикок, отнесу ей Легальена – и попрошу 2 ф. Эхтер мне 2 ф. даст – вот и хорошо. Завтра после обеда к Смиту – большой разговор с ним иметь хочу. Вчера был у Шкловского [Dioneo]. Прощался. Говорили: о Константинополе, что там нужен паспорт, что лучше мне ехать в Талатц или в Сулину? или в Хилию?

Потом о Уитмане, о рецензии на Рапопорта (он в тысячный раз сказал, что рецензенты стараются показать, будто умнее автора), о Горьком (в тысячный раз, что Горький поэт рефлекторный), о Иоллосе, об «Атенеуме», где Бальмонт назван первым поэтом, о сыне моем, потом о редакции моей. Я жаловался, что «Одесские Новости» стали хуже. Потом он проводил меня до станции, шел скоро-скоро и говорил скоро, скоро. О Чехове – он только что прочел «Вишневый cад»… (Сейчас из окна слышу крик газетчика: Great Russian Victory[59]. Все смеются и кричат ему вослед, – свистят. Сволочи.) Так что я, заговорившись с Dioneo, пришел домой в 9 ½ часов и потерял обед. Голоден был безумно. Пошел к Пикок. Она сварила мне яичко, чай закипятила: cake, хлеб, масло и kindness[60]. Голова болит. Был у меня сегодня Эхтер. Цилиндр. Белый жилет и сюртук. Я играл с ним в шахматы – и дал ему 3 мата подряд. Даже неловко. Голова болит. Упаковывать вещи очень трудно. Вообще все трудно. Что ни говори, а писательское дело легче всего. Не потому что – сиди и пописывай, а потому что наслаждение.

Среда, 7 [сентября]. Пишу это на пароходе «Гизелла». Приключений у меня тысяча – все они самые обыкновенные и в порядке вещей, но вспомнить будет приятно, так что я постараюсь занести их сюда со всевозможной точностью.

В понедельник пришел к Смиту. Он сидит у себя в кабинете за обитой зеленым сукном дверью, в коридорчике сидят просители – и он их принимает по рангу. Пришлось мне прождать минут десять. Я стал сердиться – и это сразу подняло мой ранг. Меня из коридорчика перевели в office, где я, усевшись, стал рассматривать карту мира на стене, и через несколько минут Смит вышел ко мне, так что я принимал его, а не он меня. Он мне сказал, что его письмо разминулось с капитаном и что он не знает, как поступить. Стараясь не лебезить, я стал грубым, и грубость спасла меня. Я оторвал от каких-то бумаг один листочек, дал ему и сказал: напишите сию минуту рекомендательное письмо капитану, дайте письмо мне и я сейчас же поеду в Кардифф. Он поглядел, не зная рассердиться или рассмеяться. Обдумывал он своими тяжелыми мозгами минуты 2 и наконец решил рассмеяться. Решивши, рассмеялся. И после этого – все прорвалось: он показывал мне портреты своих дочерей, рассказывал, что они хоть и замужем, но не хотят иметь детей (а когда я спросил: а если б они захотели? – судьба моя решилась: он дал мне introducing letter[61], где именовал меня другом своего брата, сказал, что для сына своего он не сделает того, что делает для друзей брата, предложил мне чашку чаю, от которой я не отказался), что ему очень неудобно бывать у брата, так как, если заговаривают о Русско-японской войне, он не знает, как ему быть: стань он за русских – брат обидится, стань он за японцев – обидится жена брата и т. д. Потом Эхтеры, Эхтеры и опять Эхтеры. Во вторник дождь. Упаковавши вещи, пошел к Эхтерам. Поговорил Эхтер со Смитом по телефону – оказалось, я к вечеру должен быть в Кардиффе. Опять у Эхтеров – за поясом для Маши. С зонтиком м-ра Пая. Ланч в British Tea Table. Угощаю Наташу Орнштайн Гариоса и немножечком лимонаду. Она спрашивает, «что хотел Чехов сказать своим «Вишневым садом». Глубокомысленно молчу. В 2 часа забираю вещи (причем от нового чемодана, столь хваленого Эхтером, отлетает ушко). Еду на Paddington Station – попадаю в вагон 3-го класса, где, кроме меня, еще один человек. Человек пустяковый, воробьиного вида человек. Не блондин, не брюнет, не стар, не молод, росту малого, а багажу – зонтик и папка. Не успел я войти в вагон, как он хитро подмигнул мне, рассыпался морщинистым смехом – и достал небольшую аптечную склянку, показал мне и, когда я спросил его – медицина ли это, – обиделся и сказал гордо: это виски. Когда же я заметил, что пить скверно, он тотчас же со мною согласился – и изо рта его сильно понесло спиртом. Поехали мы с необычайной быстротой – так что даже на расстоянии нельзя рассмотреть пейзажа: мелькает. Впереди туча – мы догнали ее, минут пять побыли под ее дождем, и вон из-под нее – под синеву, под солнце. Часто бывал в туннелях – иные 5 миль длины. Почва по дороге каменистая, и, когда случалось проезжать разрезанный холм, – было видно, что холм состоит из кремня. Останавливались мы раза 3, и то минуты на 2, не больше.

Ужасно однообразны английские города. Reading, например, – это ряд красных ровных домиков, построенных каким-то Аракчеевым, узколобым и фанатически бездарным. И таковы почти все улицы. Хотел бы я знать годовую цифру самоубийц в городе Reading, должно быть, ужасно громадная. Хотел высмотреть из окна тюрьму, где сидел Оскар Уайльд, – не нашел. Поезд двинулся. И я рад. Ибо если бы я еще секунду глядел бы на эту безнадежную череду перпендикулярных домиков – у меня разболелись бы зубы. Помню старый замок в Ньюпорте на берегу реки, окруженный илом.

Я приветствовал из окна какую-то старушку – она радостно ответила. Мой спутник меж тем придал своему воробьиному лицу значительность, отчего оно стало еще воробьинее, и заявил: mind you – I am engineer! Electric[62]. Опять бутылка и неизбежный разговор о войне. – Mind you – всякая война всегда нехороша. По крайней мере так было до сих пор. Так что я ни за Японию, ни за Россию. – А когда бурская война была, вы то же самое говорили? – Да. – Стало быть, вы не были за Англию. – Как можно – конечно, я был за Англию. – Опять бутылка. Оказалось, что этот воробей был и в Испании, и в Голландии. Но про Голландию он ничего не знает, а про Испанию знает только, что там апельсины. Среди пути он рассказал мне анекдот – феноменально глупый, неправдоподобный – но, по его мнению, чрезвычайно смешной:

Американец прибыл в Англию, сел в английский вагон. – «Кондуктор, когда мы тронемся?» – Погодите. – Тронулся поезд – сначала легонько; американец недоволен: мы никогда так тихо не ездим в Америке. Поезд пошел по 40 миль в час. Американец крикнул: мы никогда так скоро не ездим в Америке, и с испугу выпрыгнул в окошко. «И с испугу выпрыгнул в окошко», – повторял воробьиный человек – в восторге.

Приехал в Кардифф. Улицы старые, солидные, но какие-то линючие. Таблички с названием улиц стерлись и торчат совсем ненужные. Кеб тоже особенный был у меня, провинциальный. Больше ничего не заметил, темно. Еду к Holl B-ters – заперто. И ни звонка, ни молотка. Извозчик говорит: меньше, как за полкроны, я с вами на пристань не поеду. Едем. Гавань очень извилистая – много закорючин, и каждая закорючина зовется gate[63]. Через эти gates переброшены дряхлые мостки – деревянные. Едешь, а они дрожат. Вот-вот свалишься в бездну. Справились у сторожа, тот посмотрел на бумагу, висящую у домика, сказал cabby какую-то цифру – кэбби поехал веселей и, подъехавши к какому-то столбу угольной пыли – сажен пять в высоту и сажен 12 в ширину, – сказал: – вот! Стараясь не дышать – пробрался я по досочке на пароход. Вышел высокий мужчина. Я думал, что он капитан, дал ему письмо. Он письмо прочел, положил обратно в конверт, возвратил мне и только тогда сказал, что он не капитан. Пошел к кебмену, он взял мои вещи, принес на борт, я пошел помочь ему – и до сих пор удивляюсь, как это я с тяжелой корзиной смог пройти по этой доске. Прошел. Мне показал этот высокий человек мою каюту – большую, с диваном, койкой, комодом и шкафом – и smocking room[64]. А если вы любите музыку – так вот вам фонограф. К счастью, я не люблю музыку – не то бы я возмутился против такого силлогизма. Но фонограф оказался хорошим, бесшумным, нехрипящим, с оттенками. Сыграли мы несколько пьес – я попросил этого высокого человека показать мне, где почта – домой письмо отправить захотел, тот надел галстух и мы, дружески болтая, вышли. Вдруг человек прошептал: а вот и капитан, – и подбежал к кебу. Оттуда вышел усатый толстяк, мертвецки пьяный. Я на пристани сунул ему письмо. Он взял меня за рукав, да так крепко, что захватил и руку. Высокий человек раболепно помог ему пройти по дощечке и попросил денег для извозчика. Тот глянул на него и гаркнул: пускай подождет, bloody, damned[65]. Грузно сел и тупо стал глядеть на мое письмо, которое я так торжественно вез.

Высокий мой друг, к удивлению моему, оказался steward’ом и стоял перед капитаном в струнку. Закусили мы холодным мясом, капитан дрожащими пьяными руками заводил фонограф, и ко всему этому был аккомпанемент: заплатите, сэр, извозчику, извозчик дожидается. – В ад извозчика! – Я выпил две небольших бутылки пива – голова у меня разболелась мучительно. Стюард, наконец, пошел со мною на почту. На пристани встретили мы молодого человека, а неподалеку от него – кеб. – Вы кебмен? – спросил я его. – Я, – весело отвечал он. – И вам не надоело ждать? – Чего надоело? We are accustomed to it, Sir[66], – бодро ответил он; почему-то его бодрость напомнила мне, что теперь осень. День облачный. Все спали. На пристани ни души. Впереди башня с часами. Прошли по дрожащим мосткам. Привязался к нам еще один человек – толстый, широкогрудый матрос, рассказал, непрошеный, историю одного человека, который упал с этих мостков, пожелал нам спокойной ночи и ушел. Тут-то и начались мои мытарства. С почты, которая открыта круглую ночь, пошли мы домой. Стюард по дороге сказал мне, что он хотел бы пойти в норвежскую церковь (он норвежец). По дороге повстречали мы еще двух норвежцев – один молодой машинист, шапка с гербом, как у учеников реального училища, другого не помню. В церкви был я представлен еще одному джентльмену – повару нашего парохода. Церковь переделена невысокой перегородкой на две части. В одной расставлены столы – и за ними люди распивают чай, а в другой половине повешены норвежские флаги, на фоне их статуя Иисуса Христа, простершего объятья, а перед этой статуей – кафедра. Церковь деревянная. На одной стене сбоку черная доска, где показаны №№ гимнов, которые надлежит пропеть. Все показалось мне скучно, неизящно, нерелигиозно, – и я захотел уйти. Стюард попросил повара показать мне дорогу. Повар пошел. Вышли мы – и я из деликатности сказал: не трудитесь, покажите мне только дорогу, я найду.

Он показал мне башню с часами, сказал: нужно пройти ее и 2 мостка, потом налево, потом косяком – и пароход будет найден. Раз 20 ворочался я к башне с часами, прошел 40 мостков и в результате забыл кличку парохода – так что и спросить никого нельзя. Раз сторож по бумаге отыскал мне адрес парохода, опять указал башню с часами, опять поговорил про мостки, но внимание мое от пива, бессонной ночи и усталости притупилось, и пошел я опять, от мостка к мостку, побывал во всех почти доках – а найти не сумел. Двое босяков, – которые, как они говорили, работают с 5 час. утра до поздней ночи, – вызвались помочь мне и, хотя я заранее сказал им, что денег со мною нету, бегали, спрашивали, советовали. Ничего лучшего я не придумал, как отправиться вновь в норвежскую церковь и попросить повара указать дорогу. Но повар, увидав меня, кивнул мне головой – и отвернулся. Несколько раз дергал я его за рукав – но он – как мама отвечала мне, когда я приставал к ней в церкви, – отвечал мне: сейчас, сейчас кончится. И опять глаза в молитвенник. Так что я должен был выслушать на шведском языке проповедь одного священника, низенького и лысого, другого – высокого, седого и величавого, и в довершение всего – жены одного из них. А потом еще гимны. Наконец…

Пятница 9-е [сентября]. В Бискайском заливе. Вчера весь день пролежал в каюте и кроме лимонов, которые дал мне капитан, ничего не ел. Качало неимоверно. Я старался как можно меньше ощущать внешнюю жизнь, лежал с закрытыми глазами; лоб у меня был весь в холодном поту – но рвот не было. Изо вчерашнего дня помню одно: стюард показал мне карточку брюнетки какой-то. «Это, говорит, моя жена». – Красивая, – говорю я. «Да, она румынка. Гораздо лучше моей кардиффской жены». Я сначала не понял. «У нас, у моряков, в каждом порту по жене», – пояснил он. Сегодня на ту же тему разговор с капитаном. Он шотландец. Наивно религиозный. Здоровый, простой, естественный. Женат, 3-е детей. Жену видает 3–4 раза в год, и байдуже[67]. «Я, – он говорит, – не распутник. Со всякой женщиной не свяжусь. Чтоб связаться с женщиной, мне нужно, чтоб у нее было “something special”»[68]. Ему 40 лет. «До 55 лет проплаваю, а потом и начну жить с женой». Сегодня качает изрядно. Но я целый день просидел на мостике – и постепенно привык к качке. Обогнали другое судно – разговаривали флагами. Удивительно хорошие отношения у капитана и crew[69]. Вечером к нам в столовую заходит машинист. Молчаливый, курит трубку. Ни одной лебезящей улыбки пред начальством. Слушает фонограф молча, – и когда пьеса кончается – не высказывает ни порицания, ни одобрения. Но оба, видимо, любят и уважают друг друга. Теперь 8 ¼ вечера. Я хорошо поел, видимо, буду спать как убитый. Прошлую ночь плохо спал: бросало из одного конца койки в другой. Вчера и сегодня у меня в голове ни одной мысли не было. Завтра, как выберемся из Биская, будет теплее и тише. Вообще, я очень рад, что поехал морем. Я в море влюблен, так влюблен, что ни одной строчки о нем не мог бы написать. Это как о Маше – я ни слова о ней сказать не могу – добрая она, злая, умная, глупая – не знаю; она для меня все. И больше всего.

Качает – трудно писать. Докончу вкратце заметки о первом дне своего пути. Так что steward вывел меня из церкви – лег я спать. Было часов 11. Всю ночь мы снимались с якоря. Из окна было слышно: Are you ready? We are ready, – и ответ: We are ready. Are you ready?[70] – все были ready[71] – и ни с места до рассвета. На рассвете рабочие с берега просили у капитана на чай, он бранился, давал на чай, отказывал – и мы поплыли. Проплыли злополучную башню с часами, долго возились среди других пароходов, и нельзя было разобрать – плывут ли они, а мы стоим, или мы плывем, а они стоят. Потом проплыли мимо берега – вроде нашего малого фонтана, потом река с парусными суднами – и, пройдя часа 2, – стали. Ждали каких-то хронометров. Дождались, а я покуда записывал в дневник впечатления 2–3-х предыдущих дней. Тронулись – и началось у меня – не тошнота, а слабость и головная боль. Как понимаю я теперь мамочкину мигрень! Хочется уткнуться в постель, не думать, не чувствовать и лежать тихо-тихо. А тут тебя кидает и – что еще хуже – раскачивает широкой зыбью. Я лежал и сам чувствовал бледность своего лица. Дрожало все тело – словом, дрянь. Вот и сейчас это же начинается. До завтра.

Ночь на 10. Пароход ревет, как корова. Оделся. Спрашиваю стюарда: Что такое? – Фог[72], говорит. 3 часа ночи. Мне спать совсем не хочется. Качает. Сегодня будем Португалию обворачивать.

10-е, суббота. Никогда не думал, что море умеет быть таким голубым, пена такой белой, облачка такими легкими и воздух таким чистым. Качает, но я обвыкаюсь – и уверен, когда лягу дома в постель – голова у меня закружится оттого, что не качает. Сегодня примусь за «Онегина». Глядишь на всю эту благодать и только теперь понимаешь, какая дрянь эта Англия. Еще несколько часов, и мы будем между Испанией и Африкой.

Вечер 10-го. Пробовал писать «Онегина». Не пишется. Отчего? Обстановка самая обыкновенная. Ехали мы Бискайским заливом – и как я ни старался вызвать в себе удивление, чувство необычности – нет. Как будто Бискайский залив это Большая Арнаутская, как будто я каждый день по Бискайским заливам езжу. Сейчас опять к туману дело идет.

Капитан спал весь день, а сейчас перетащил свой фонограф наверх и угощает им кого-то. Я сегодня хочу пойти спать попозже, а то я целые ночи напролет томлюсь и ворочаюсь с боку на бок. Да, чтоб не забыть. Когда я только прибыл на «Гизеллу», капитан пьяный стал говорить о Русско-японской войне. «Japanese are bloody men, to be hanged[73]. Встреть я японца, я бы его так!» – и трах рукой по деревяной стене каюты. Он выговаривает – «Russian, Русшиан». Странную вещь я в себе подметил. Все такие мелочи жизни – даже не характерные, даже бессвязные, даже ничего ничему, кроме памяти, не говорящие, – я записываю с особым тщанием. И чем я здоровее, чем бодрее, тем более привязчив к таким мелочам. Отчего это? Значит ли это, что у меня нет «Бога живого человека»? Или это значит, что мой Бог – жизнь, все равно где, все равно какая – бессвязно плетущаяся, вне доктрин, вне наших систем, вне наших комментариев, вне нашего знания. Как бы то ни было – самые искренние и умные стихи, какие я когда-либо написал, – вот они —

И за прелесть речного изгиба,

Уходящего в яркую тьму,

Кому-то кричу я «Спасибо!» —

И рад, что не знаю кому.

[нарисован карандашом человек за рулем перед микрофоном. – Е. Ч.].

Хоть и писано в Атлантике, но плохо.

Подле Португалии, 10 сентября.

Когда вот этак поглядишь на жизнь – то только тогда поймешь ее, когда увидишь, что понимать нечего, что и без понимания все all right and God is in his Heaven[74]. Кричишь «спасибо» – и не знаешь кому, и что главное – не хочешь знать, кому, – и что еще главное – рад, что не знаешь, кому. Сверху слышно, как капитан приплясывает и подпевает своему фонографу. Четверть 8-го. План «Онегина» у меня помаленьку прочищается. Сейчас пойду, вскрою свою корзину. Хочу достать бумажки из «Онегина» и разобраться в них. Но нет – лучше завтра. А сегодня буду продолжать «Онегина».

11-го сентября, воскресение. Боже мой, за что мне все это счастье? Лучшего неба, лучшего моря, лучшего настроения – у меня никогда не было. Жарко. С утра принял морскую ванну. Снял капитана, капитан снял меня и steward’a. Сидел долго с капитаном на bridge’e[75].

Говорили о неграх. Он рассказывал, как негритянки любят белых мужчин. «Когда я был second-mate’ом[76] – курс наш был в Южную Африку. Там plenty of negro-women[77]. Идешь по деревне, а негритянки тебе кричат: пс! белый! Ну и зайдешь к ним. Денег не хотят – for pleasure[78]. А с негра или деньги – или женись! Вообще моряки – побывав во всех углах земли – из этнографии знают только о женщинах. Про Одессу steward так и говорит: много девочек хорошеньких. А когда я сегодня за breakfast’ом[79] сказал капитану, что Одесса wicked town[80], он запротестовал – и сказал: нет! Sleeping with women, вовсе не wickedness. This natural. All what’s natural is right[81]. Первого англичанина такого вижу! (Он англичанин, а не шотландец, – я давеча ошибся.) У него фонограф сегодня хрипеть стал, он взялся его чинить – и вконец изломал. Сейчас сидит на палубе со steward’ом и крутит. А стюард такой, что советы подавать умеет. Эту гаечку, сэр, привинтите, этот винтик, сэр, открутите. Сэр винтит и крутит. Только что видал Португалию, берег ее. Весь как есть. Полгоризонта на западе занял. Гористая, обрывистая – с беленькими домиками, в подзорную трубу хорошо видать. Перед нею мы миновали 2 скалистых острова, на одном – маяк. Пойду на мостик опять. Я от солнца удрал. Жарит здорово. Я фуфайку сниму – жарко. Читаю я Диккенса «Tale of two Cities». Capital[82]. Из окна своей каюты совсем ясно вижу Португалию. Несколько беленьких городков, и подле одного неимоверно громадное здание – величиной с треть всего городка. Кончается Португалия так:

[Нарисован рельеф местности. – Е. Ч.]

Мы прямо метим на точку а – немножко правей. Там из-под точки а – другая земля, как в тумане. Весь этот день тихо, а сейчас солнце забежало за облачко и пошло качать.

5 часов вечера. Теперь я вижу Португалию вот так. В бинокль ясно видны деревья, пена волн, бьющихся о берега, даже окна ближайших домов. Первый раз вижу сегодня, как тучи покрывают горы. Туча набежала и закрыла половину Португалии.

11 часов вечера. На горизонте показались огни большого парохода, supposed to be Russian battle ship[83].

Я ошибся, когда говорил, что всю Португалию вижу. Точка а вовсе не конец Португалии. Вечер. Капитан окончательно исковеркал свой фонограф и потому весь вечер читал мне про Брэйтмана. Мне понравилась эта [записаны слова песни: De Maiden mid nodings on[84]. – Е. Ч.].

12, понедельник. Мы идем прямо на солнце. Пароход не колыхнется. Раннее утро. Хочу приняться за «Онегина». Вкус у меня страшно развился за последние 2 года – совсем несоразмерно с моими способностями: сегодня просмотрел первую тетрадку «Онегина» за 902–903 год и вычеркнул почти все. Самого себя стыдно. Заново писать – куда легче, чем переделывать, а мне теперь предстоит переделать характеристику Ольги. Посмотрю, что выйдет. Глупо это – в тысячный раз обличать девушек за то, что они, чтобы выйти замуж – в науку пускаются. Ну, да уж это последний раз. Потом Татьяна – письмо ее, письмо Ленского к Онегину – и конец. Ах, если б удалось закончить на пароходе!

Вчера капитан наизусть читал длинное стихотворение о потерпевшем крушение… Прелесть. Никогда я так не хохотал. «Bab. Ballads» – это он записал мне заглавие книжки, где стихи эти имеются.

«С месяц плыли мы в лодке и наконец почувствовали голод. Съели капитана, матросов, – остался я и повар. И восстал деликатный вопрос – which[85]. Я любил повара, как брата, он уважал меня – но – повар говорит: знаешь, ты должен умереть. Потому что если я умру, ты ведь не сумеешь меня приготовить» и т. д.

Мы идем на восток, и потому часы наши страшно отстают.

На горизонте «Русский броненосец». Капитан шутит: I’ll clear the deck for action[86]. – Mate[87] отвечает: She is big enough for it[88]. «В Южной Африке в войну мы не останавливали немцев», – хотя только что сказал mate’у что русские имеют perfect right[89]. Только что остановили один пароход и отпустили. «Доброволец», а не «Броненосец».

13, вторник. Вчера в 1 час ночи прошли Гибралтар. Теперь в Средиземном море. Вдали как в тумане видны горы Испании. Закончил (почти) скучную работу переделки «Онегина» – сегодня примусь за самостоятельное творчество. Господи, благослови. На душе спокойно и хорошо. Почитаю Теннисона «Мод»*, чтобы к Татьяне с должным настроением подойти.

Впервые сегодня видел снег на горах. Горы Испании скрыты за горизонтом. Видны только вершины их, и на вершинах белыми пятнами снег. Небо синее, но море – такого моря я никогда не видел. Пена бела – как морская пена – другого сравнения не подберешь. Сочиняю письмо Татьяны и, кажется, стою на верном пути.

14 сентября, среда.

Я тебя не люблю, и порою

Ненавидеть хочу я тебя,

Но вина моя в том пред тобою,

Что только любя

Я могла ненавидеть тебя.

Ты мне жалок теперь потому,

Что жалеть тебя не за что, бедный.

Ты смеющийся, смелый, победный,

Ты не жалок себе самому.

Твоя речь так ровна и тверда,

И всегда твоя вера с тобою,

И в неделе твоей чередою

Вслед за вторником идет среда.

И ты знаешь – тебя я не стою, —

Оттого ты мне жалок всегда.

Ты хозяин, ты в жизни судья.

О! Когда бы ты был подсудимый! —

Виноватый, смущенный, гонимый.

Я пошла б за тобою – рабыня твоя, —

И как своим рабством гордилась бы я.

Вот такие-то вещи пишем мы в Средиземном море. У плохих писателей – стиль сильнее их. Они не могут выбиться из той стены, которую сами же создают. Я начал письмо Татьяны в высоком штиле – и каждую минуту сознаю, что это неестественно, что нужно взять октавой ниже, а выбиться не могу. Все слова высокие лезут в голову – а письмо Татьяны именно должно быть умилительно по своей простоте. Но где же взять умиленья? Вчера я впервые видал настоящее звездное небо – такое строгое, такое вечное, такое торжественное. Все звездные небеса, доселе мной виденные, – жалкая имитация, ничего больше. Спор с капитаном о России – долгий спор, – в котором я получил два удовольствия: во-1-х, отстоял честь своего отечества, а во-вторых, заметил, что довольно сносно говорю по-английски. Опять качает. Сегодня подле Африки будем, а завтра увидим ее, мамочку, вблизи. Вчера – к моему ужасу – фонограф был починен капитаном и вновь пошел «William» Телль. Play’d by Columbia Band. Columbia Record[90].

15, четверг. Вчера написал 2 ½ строфы из «Онегина». Доволен. Ибо вместо долгих повествований и отступлений сразу наметил положение дела. Строфу о попугае написал без единого перечеркивания, и только тогда заметил, что написал ее, когда написал. А сегодня дело идет гораздо туже! Отчего бы это? Между тем никогда я не представлял себе яснее, что я должен сказать и как сказать.

16-го, пятница. Знай, сын мой, что, выкинув одну скверную строфу из твоей поэмы, ты приобретаешь больше, чем если б ты написал 3 новых. Сегодня я в этом смысле сделал большое приобретение. Выкинул такую строфу, написанную вчера. (Часть III, XXVII.) «А после чем-то осиянна пришла к покойнику в покой и граммофон из-под дивана достала. «Ой, покойник мой, ты знаешь, был мужчина видный, да только очень уж солидный. Бывало, с Мотькою своей сидит, а мы дохнуть не смей. И все играет на машинке на этой. Что ж – теперь и я сыграю: очередь моя!» И т. д. Странно, как это я в начале не заметил, до чего плохи эти строки. Сегодняшний день такой: проснулся в 4 ½ ч. утра от сладостных сновидений, для избежания которых со всеми их последствиями – должен был встать голышом и делать гимнастику, тыкаясь руками в низкий потолок кабины. Стал думать, как я приеду в Одессу. Как я увижу жену, маму, Маничку, сына, как Боре Кацу преподнесу промокашку с его портретом и т. д. Мысли эти заняли 1 час. Стюард вошел, закрыл окно – дождь.

Дождь прошел необычайно сильный – и по воде пошли тонкие змейки пены. Из окна видна Альжирия – выжженная, холмистая. За все время высмотрел только одно жилье – и то не знаю, чем его обитатели питаются, – оно среди холмов, и возле ни лесу для охоты, вокруг ни одного паруса – для fishing[91], – да и для чего этому жилью торчать так одиноко? Прошли мимо двух больших скал, из которых одна – совсем как стол. Дождь прошел. После брэкфеста до ланча я сидел на bridge’e[92] и читал Свинборна. Легко. Сегодня нашел у него много прозаизмов, ловко замаскированных фразой. Видно, образа не хватило, он выработал его умом и хочет выдать за истинный образ. Нужно признать – это ему удается. Впрочем, все кажется фальшивым и деланым – на фоне этого моря, пены, ветра и неба. А сегодня прибавилось нечто необычайное. Из-под нашего ship’a[93] идет, идет волна и на некотором расстоянии встречается с боковой волной (мы теперь прямо против Генуи – так что волнам простор большой), они разбиваются в нежно-белую пену – от пены подымается водяная пыль – в которой всякий раз встает радуга. Так в сопровождении радуг мы плыли часа 3. Вряд ли я когда-нибудь вновь испытаю такое счастье. Вчера я стирал платочки и свою блузу.

17-го, суббота. Опять чистое море, ясное небо. Вчера стюард показывал мне фокусы – палку, стоящую «посредством электричества», 12 спичек, тарелку с сажей. Рассказывал про остров, где его жена. В Норвегии. Если стоишь на одном конце его – видишь другой. В пастора там все верят как в Бога. «Пастор сказал» – это крепче заповеди Моисея. Ежели в церкви нужны новые занавеси – пастор устраивает сбор и говорит по этому поводу проповедь. Стюард раз сказал – не дам. Жена просто в ужас пришла, и сейчас на него смотрит, как на вероотступника… По-русски сегодня 5-е, и 10-го или 11-го я увижу своих. Эта мысль до того меня волнует, что плохо сплю, часто просыпаюсь. Вчера и сегодня принимал теплые морские ванны – и увидел, что се благо, и возрадовался в сердце своем. Вчера капитан вновь угощал меня фонографом. Listen to the mocking bird (and yet I will remember, remember, remember). «My kingdom»[94] пошлый романс, где объявляется, что сердце девушки царство, и про который капитан говорит – ловко написано – и все суетится, понимаю ли я эти великолепные слова. «Ave Maria», «КэкУок»», «Бабочка» (вальс) и т. д. Я прочел вчера Конан Дойля – «Похождения Шерлока Холмса», где герой – русский профессор. Смеялся много. Закончил недавно Jacobs’а – «Skipper’s Wooing»[95], ничего смешнее не читал. Беспрерывно хохочешь. Автор многого от себя не требует, но дает больше, чем хочет дать. Он хочет дать ряд смешных эпизодов, а дает самое трепетание жизни, самый перелив вот этого самого, как его? История с креслом и поваром уморительна. Повар убил собаку, которая сторожила его, – удрал, устал и для отдыха попал в курятник. Куры закудахтали, – повара изловили и привязали к креслу. Он удрал с креслом.

[Страница перевода рассказа Джекобса исключена. – Е. Ч.]

Сейчас проезжаем остров Мальту. Мальта как Мальта – такою ей и быть полагается. Коротенькая. Всю видать. Снял нашу столовую. Написал строфу из «Онегина». Теперь 1 час.

Хорошие строчки: They are slaves who dare not be in the right with two or three[96].

Тоскую. Опять мысли о смерти. Вот уж месяц, как их не было. Ничего не хочется. 5 часов.

Пошел на корму после чаю. Солнце садилось. Роскошь была ослепительная, чрезмерная – смотреть было мучительно хорошо и хотелось, чтобы все это кончилось. А когда солнце зашло – нежные тона. Прямо над головой нежно-розовое – ниже темно-темно-синее, потом желтое, потом потонувшие недвижные облака, потом кроваво-красное. А на волнах розовый налет. И на ясном небе луна – и робкая от нее полоска на воде. И за пароходом светлая дорога. Я сел у log’а[97] на тумбу – и прочитал себе всю 3-ю часть «Онегина». Хорошо. Только длинно. Больше ни одной строки. Написанную сегодня после обеда – без милосердия гоню. Потом беседа с плотником-норвежцем. – Почему он (55-летний старик) не женился? – Я видел, как живет seafaring people[98].

[Перевод еще одной страницы Джекобса пропущен. – Е. Ч.]

19 сентября. Понедельник. Греция. Матакацский мыс – наиболее южная точка в Европе. Горы, а по ним какие-то камушки рассыпаны. – Что это такое, – спрашиваю капитана. – Кладбища? – Города, – говорит.

Мы теперь совсем близко. Зданья вижу простым глазом. Лестницы в горах. Изгороди. Пойду еще смотреть. 11 час. Проходим какой-то остров, а какой – не знаю.

1 час. Только что, поворачивая к северу, – видел пещеру отшельника. Весьма комфортабельная. Мостики, оливы, дорожки, все беленькое, чистенькое. Правее – его зимняя резиденция. Видимо, не дурак – даже виноградом обзавелся. В эту пятницу или субботу я буду среди своих. Себе просто не верю: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.

Но чем короче дни разлуки,

Тем дольше кажутся они.

Чтобы скоротать их, буду исправлять «Онегина». Писать дальше не буду, но, если II-ую часть исправлю, сочту себя прошедшим 7/8 дороги.

20 сентября. Мы в Архипелаге. Что ни минута, то остров. Ветер, как скаженный все равно. Вчера вечером прочитал Конан Дойля – «Tragedy of Corosko»[99]. Страниц 100 продул сразу. Мы и 9 миль не делаем в час. Сегодня придется ночевать на якоре. Турки в Дарданеллы не пустят. Помаленьку вылащиваю[100] 1-ую часть «Онегина».

Проходим Тенедос. 5 минут 5-го. Поля, огороды. Город. Мельницы для накачивания воды. Вот такие (рисунок).

Развалины троп среди очень красивой и пышной зелени. Мы опоздали на 1 час только в Дарданеллы – и теперь теряем день.

Ветер против нас необычайный. И откуда взяться ветру, когда кругом островки; мы едем со всех сторон загорожены землею. Капитан, хоть и знает, что не поспеем, все глядит на солнце, справляется с логом.

9 часов вечера. Стоим на якоре. В архипелаге дул необычайный, сверхъестественный ветер. И волн он не подымал, а только резал поверхность воды на тончайшие полосы, бечевки какие-то. Два дня назад – я в белой куртке на голое тело щеголял, а теперь на мне фуфайка, жилет, теплый пиджак, шейный платок. И ветер, как нож. Мы надеялись до последней минуты, но когда засияла луна и свет ее сквозь тучи пятнами лег на воду – то не было уже никакой возможности считать эту пору суток днем – мы повернули назад и пошли мимо тех мест, которые уже были нами пройдены. Зеленые фонари, красные – мы повертелись и потом плотник-скандинавец пошел к якорю и стал вертеть какую-то ручку у машины. Якорь с треском – цепляя звеньями цепи – пошел вниз. – Сколько? – кричит капитан с мостика. – 45! (Звеньев) – It will do[101]. И, поставивши anchor watch[102], он сейчас же сошел в столовую – взял фонограф и заблагодушничал. Ему и дела нет, что «Грэдель» из-за остановки потеряет 250 рублей. – Теперь и звук у фонографа чище, когда мы стоим, – говорил он. Пришел chief engineer[103], трубка в зубах. Замечательно: сыграет фонограф tune[104], капитан принимается хвалить, рассыпается перед собственным фонографом в комплиментах, а машинист хоть бы что – знай пыхтит. Сегодня на радостях они даже whisky хватили. Только что был на мостике. Мы у турецкого берега. Слышно было, как прогремел рог в турецкой крепости. Поднял волны в архипелаге. Не волны, а пендосики какие-то – ехидные. Нет того, чтобы откровенно. Пройди мы Дарданеллы сейчас, завтра я уже видел бы родных. Ну ничего, они, бедные, уже, должно быть, беспокоятся.

21 сентября. Etnos, деревяная дощечка, пушка, канат им подали, остановились, красные крыши домов, мечеть, яхты, катера, рыбачьи лодки, поля. Турецкие броненосцы очень жалкие. «Одна английская бомба – и все они к черту».

Все зелено – лучше, чем Греция, плоские широкие холмы. За нами и перед нами гуськом пароходы. Теперь проходим Галлиполи.

Погода лучше.

Стюард дал мне свою карточку. Он только что рассказал мне про салун ов нэкд уимен[105] в Одессе. Везет своей румынской жене золотую брошь (дюжину таких он скупил за форпенс[106]), сделал из корзины перекладины для ковра.

Мы теперь в Sea of Marmaro (Мраморное, что ли?). Скучные виды по сторонам, ветер; только что chif mate[107] сказал, что раньше завтрева в Черном море не будем. Так что напрасно я тороплюсь с укладкой вещей.

½ 12-го. Мы в Константинополе. Тихо, тихо – каждый звук кажется оскорблением тишины – и ее не нарушает. Контраст необычайный. Слышно, как в городе бьют часы и где-то, сами себе надоев, лают собаки. Мечети, огни. Тучливо – но какая-то ясность вокруг. Вижу какую-то мечеть этакого вида [рисунок. – Е. Ч.]. С четырьмя башенками. Гавань широко и вольно раскинулась. Впереди, как вязка кораллов, огни, о о о о о о о. Как странна эта тишина. Видно, мы сильно шумели в море, и море шумело, только это было незаметно. Теперь уху как бы чего не хватает.

Вот тихо. Даже в ушах шумит. Опять ночь спать не буду. Ах, только представить себе: суббота, я с багажом на извозчике – еду на Базарную. Скорее, извозчик!

__________________

1904 [не датировано, предположительно, после смерти Чехова. – Е. Ч.]

Если чеховщина безжеланность, – то Чехов ненавидел свою чеховщину как величайший позор, клеймил ее всеми проклятьями, и жизнь свою положил, чтоб ее искоренить из души. Эта ненависть Чехова к чеховщине, героическая эта борьба с тем духом…

Равнодушие – для этой активнейшей, ярчайшей души было страшнее гангрены. Когда его охватило то, что теперь называется чеховщиной, он возненавидел ее в себе, как стыдную хворь. С отвращением к себе самому, с омерзением, с брезгливостью говорит он о чеховщине в своих письмах о ней, все силы тратит, чтобы искоренить ее из души.

Он мог бы кокетничать ею, бравировать, – (своей «нирванной безжеланности»). Мало ли было у тогдашних людей эффектнейших и красивейших тог для прикрытия своей безжеланности. Чехов, единственный изо всего поколения, почувствовал здесь грех, боль и стыд, – единственный жестоко стал бороться с собою, вступил в затяжную борьбу с собою и с дьявольским наваждением чеховщины. Странно, что этого никто не заметил. Ведь все его письма и большинство его книг – суть как бы летопись этой борьбы. (Туда занесены все подробности – весь героический бой человека со своею душою.) Там запечатлелись все победы, поражения.

Чехов как человек и поэт

Статья К. Чуковского*

И с этим студнем в душе он все же лечит, хлопочет, одолжает, ссужает, мечется от Красного моря до Белого, и только иногда проговаривается: – в Тироль ли ехать, в Бердичев, в Сибирь ли, все равно. Если б кто пригласил меня на виселицу, то я пошел бы.