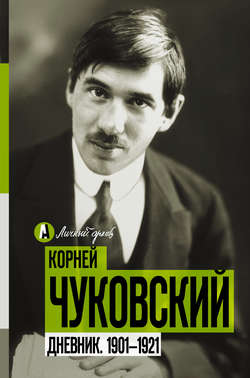

Читать книгу Дневник. 1901-1921 - Корней Чуковский - Страница 7

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Дневник. 1901–1921

1905

Оглавление5 февраля. Читаю о цензуре. Анекдоты*: Павел запретил слово «общество» (18). Коцебу говорит, что русским воспрещалось особым (см. 37) указом иметь родину (19), «я уезжаю в Россию, там холоднее здешнего» – цензор: «там только одни честные люди»; стр. 56 о цензуре Николая над Пушкиным; Даль и цензура (58). О дороговизне извозчиков (60). Подвергались цензуре даже пряничные узоры.

6 февраля. Прочитал у Бердяева («Новый Путь», III, 1904)* очень хорошее место, которое стоило бы вставить в статью о Минском:

«Ратнер понимает философскую сторону вопроса, но он не понимает проблем идеализма, они не являются для него психологическим переживанием, ответы на эти проблемы только тогда могут быть поняты человеком, когда эти проблемы переживались как важные и существенные моменты духовной жизни; тому, кто не пережил их подобным образом, знакомство с философией не может помочь. Оно научит человека различать разные направления, различные точки зрения, но не научит считать проблемы проблемами. На стр. 20. Исправляет Скабичевского. Выход из данных проблем представляется ему очень легким именно потому, что у него не было тех психологических переживаний, на почве которых возрастают эти проблемы».

7 февраля. Пришла в голову статейка о цензуре. О пряниках (Филипповских); О многоцензурии (Иоанн Кронштадтский); о нотах; о моей английской статье. «И твой сын отцу родному* не поверит в свой черед».

Вчерашний день провел я ужасно: был у Нюси и у Дудель. Поссорился с женой – ушел, не обедал, не читал, не писал. И потом шлялся, лишь бы день убить. Последнее время я повадился к Федорову – люблю его. Вот нет у него ни одной черты положительной – он и трус, и бахвал, и фразер, и за грош продаст тебя, а люблю я его – и все. Писал прошлую неделю о Минском, обедал с Минским, был в кафе-шантане с Минским, Минский был у меня – вот он мне не по душе. Холодный и четырехугольный какой-то. Мне вообще – Федоров представляется в таком виде: [рисунок],

а Минский в таком: [рисунок].

Ив. Бунин в таком: [рисунок].

Леонид Андреев в таком: [рисунок].

Боже мой, скольких я литераторов знаю: 1) Diоnео, 2) Пшибышевский, 3) Волынский, 4) Минский, 5) Федоров, 6) Бунин, 7) Евг. Соловьев, 8) Найденов, 9) Юшкевич, 10) Айзман – если не считать Жаботинского, Рапопорта, Кармена и себя. 11) проф. Милюков, 12) Свирский, 13) Л. Андреев, 14) З. Венгерова, 15) С. А. Венгеров. Но как это все отдельно – в стороне от кружков, от направлений. Теперь только литераторы сплачиваться стали, а доселе каждый особняком стоял – сам по себе. Пришли в голову рассказы – «Студент», «Жидовка»*.

10-го февраля. Утро. Насморк. Был вчера у m-me Дебуше. Маша пьет чай и говорит: с воскресенья ты дебушируешь.

18-го февраля. Вчера и третьего дня мои фельетоны*. Заработал 32 р. Сегодня и вчера ничего не делаю. Вечер уже.

Был у Духновского, Федоровой, Эрманса, Лифшиц. Всюду разговоры о готовящемся на завтра погроме. С Эрмансом говорил о своем желании ехать в Питер. Послезавтра ответ. Читаю теперь философию литературы Евг. Соловьева*. Ужасно поверхностно. Он говорит, что вся литература наша аболюционистская[108]. (При этом врет на Пушкина, стр. 13.) Это верно. Но аболюционизм он видит только в проповеднических творениях. А если шире глянуть, то аболюционизм и в декадентстве есть. Ведь говорит же он, что во имя общественного служения – литература выдвинула индивидуализм. Почему же не хочет понять, что во имя проповеди выдвинула она отрицание проповеди.

Итак, факторами, создавшими литературу, он признает 1) общественный строй (рабство); 2) Государство. Он все о влиянии Запада говорит. А ведь из Запада мы брали то, что к нам подходило. (Пример с Шопенгауэром у Чернышевского, см. Volynsky.)

Главная ошибка: он национальный характер литературы выводит из классового.

__________________

Ну, Бог с ним. Вот к 6-му февраля еще приписка. Тренделенбург, один из критиков Гегеля, обвинял его в том, что он в своей диалектике воспроизводит заранее известное из опыта, подобно фокуснику, вынимающему из шляпы только вещи, им заранее туда положенные.

Маша (кормилица) рассказывает, что ни в одной пекарне нельзя сегодня найти хлеба. Люди закупают, предвидя назавтра – забастовку. Что будет?

«Вопросы Жизни», II, 24. «Вообще нет ничего неправильнее, как определять какое-нб. жизненное или литературное направление по тем проявлениям, которые присущи ему в моменты той или иной борьбы и антагонизма. В борьбе каждый перестает быть самим собою и всецело определяется качествами моего противника». Аскольдов*. Об этом же у Бердяева. За 20 лет*.

16 марта 1905 [Петербург]. Писал 4 дня подряд. А сегодня не могу. Только что получил от Машутки телеграмму. Едет. Как я рад: я сегодня в окне видал хорошую вуаль, сарпинки хорошие – много всего кругом. И некому купить это. А в кармане деньги. Хорошо еще, что я не выслал их Маше. Начал писать статью об английском театре*, да нет, не могу.

16 марта. Телеграмма была получена таким образом: я пошел к Кнорозовскому за деньгами. Денег у него не было, он дал мне чек. Получив в Сибирском торговом (против Гостиного Двора) банке 25 р., я пошел домой по Невскому. Туман, как в Лондоне. Зашел к Вознесенскому – взять рубль и отдать ключ. Он читал мне свою рецензию, я ел орешки. По дороге купил колбасы – иду медленно, злобно, устало. Прихожу домой – Настя ничего не говорит… «Ну, неужели и письма нет!» – думаю себе. Иду – телеграмма и записка от Соколовской. Записка какая-то декадентская, Бог с нею. А телеграмма… – Боже мой – я стал ходить по комнате… Завтрашний день проживу, а послезавтра… Утром встал – на вокзал. Потом извозчик, вещи в корзине, – мы едем и разговариваем без конца. Хорошо! Потом вместе в галереи, на выставку, ловко! Потом к Тихоновым пойдем, к Минским пойдем, к З. Венгеровой. Пока она отдохнет, она откормится… Только бы по Кольке не скучала. Нет, дневник, сейчас сниму сюртук и все-таки сяду за статью. Хлеб вернее кушать будем. Да и досугу-то больше… Сейчас разоблачусь. Купил себе Smart[109], нет больше брюк? вот уж она и пришьет. Пойду только сейчас к хозяйке, условлюсь. Увижу, как и что. Если дорого – смыслу нет.

[Вклеена телеграмма]:

Из Одессы № 267

Принята 16 1905 г. 12–45 Подана 16 11-45

ВЫЕЗЖАЮ СЕГОДНЯ МАША

3 апреля. Приехала и вчера уехала. Эти две недели были лучшим временем моей жизни – и, боюсь, это время не повторится. Мы были в театре, видали «Безумную Юльку», «Ради счастья» и «Секрет Полишинеля». У Юреневой на Владимирском каждый день. Даня здесь был, – мы втроем на санях к Раисе ездили – на Васильевский Остров – нашли другую Раису Дав. Коган, – смеху столько. Потом были в Манеже, потом в Пале-Рояле – у Волынского, у Сорина, у Тихоновых, – потом у Жаботинского, потом в «Еврейской Жизни», потом у Миролюбова – потом в Эрмитаже, потом в музее Александра III и т. д. Словом, отдохнула моя девочка. Она поздоровела, повеселела, пополнела – выспалась, поела всласть, пива выпила. Мы только 2 раза поссорились: один раз из-за жены Минского, другой – из-за нее же. «Нет больше брюк» она мне пришила, к З. Венгеровой мы не ходили. – Но прожили чудно. Я при ней 5 статеек написал на 105 р. (об английском театре, о Л. Андрееве, о Новом театре (2), о Льве Толстом и интеллигенции). Вчера с вокзала пошел я по Забалканскому к Фонтанке, там Саша Фидман. Был у него часа 3, рассказывал, врал, пил чай с пирожными. Потом они с Володей меня проводили – пришел домой, нашел записку от Евг. Соловьева – что мои «Пионеры» – прелесть*, но что из пародии на Лохвицкую нужно 4 строчки выкинуть. И то, и другое – чепуха.

4 апр. Был с Юреневой и Вознесенским у Минского вчера. Четырехугольный этот джентльмен – противен донельзя. В маленьком, полупроститутском, полулитературном гостиной-будуаре-кабинете г-жи Вилькиной-Минской, где рядом с портретом Буренина и Случевского висит Божья Матерь Смягчение Всех Сердец, где жарко и душно топится камин, где духи, где альбомы, где Россетти, Берн-Джонсы, «Весы» и т. д., Вознесенский в своей белой рубахе, без галстуха и воротника – кричал о женщинах, проповедницах нового, как результате того, что драматурги стыдятся пользоваться для таких скверных целей (антихристианских) столь порядочными людьми, как мужчины… Минский соглашался, потом увел Юреневу в свой неискренний кабинет – болтал, показывал ей картины, причем медальон М. Белинского (Ясинского) она приняла за Виссариона Белинского – и спросила: а вы были с ним знакомы? Сегодня утром неожиданно для себя сочинил такие строчки, которые мне очень нравятся:

Я иду вдоль ласковой реки,

Я плыву в объятиях весны,

И огни небес – недалеки,

И оковы мира не тесны.

Бог и Смерть – ничего я не знаю.

Я знать не могу, не хочу,

Я верю певучему маю,

Я молюсь огневому лучу.

И струится песня из души,

Но о чем – не ведаю, о чем.

Все загадки мира хороши,

Не руби же их безжалостным мечом.

__________________

Тут мало сходства – не умеет

Твою красу отобразить

Искусство, – но и с ним светлеет

Мой дух; и с ним надежда реет,

И мне приказывает жить.

Искандер: Везде, где людские муравейники и улья достигали относительного удовлетворения и уравновешения, движение вперед делалось тише и тише, фантазии, идеалы потухали. Довольство богатых и сильных подавляло стремления бедных и слабых.

Общественный уклад выходил тогда «из исторического треволнения в покойное status quo жизни, продолжающейся в бесспорной смене поколений – зимы, весны, лета.

9 апреля. Перевожу Байрона для Венгерова. Не знаю, удастся ли мне. Иногда нравится, иногда нет. Отобедал. Напротив сидит Балабуста. Ее Коля дрыхнет у меня на кровати. Суббота. Я поместил в «Театральной России» заметку о Сольнесе*.

12-е, вторник. 1) Член общества членовредителей… 2) Мистификация мистицизма.

Иду к Кнорозовскому за жалкими своими 23 рублями.

14 [апреля], четверг.

Гряньте, гряньте, барабаны, трубы, трубы, загремите*,

Ваши звуки пронесутся беспощадною толпой.

В церкви, церкви величавой – богомольцев разгоните,

В школу душную бегите, книгу пыльную долой.

Новобрачные забудут сладострастные восторги,

Вы разбудите безумных в упоеньи шумных

оргий, —

Вы ворветесь в двери, в окна беспощадною толпой.

Громче, громче, барабаны!

Трубы, трубы загремите!

Что? Разостланы постели? Разве нынче кто заснет?

Чьи-то песни зазвенели… Их убейте, заглушите,

Чьи-то стоны, чьи-то слезы… Громче, громче и вперед.

15 [апреля], пятница. «Таким невозмещаемым шагом идет Англия к этому покою, к незыблемости форм, понятий, верований».(«Не оттого ли здесь дети старше своих дедов и могут их назвать a la Dumas junior[110] «блудными отцами», что старость-то и есть главная характеристика теперь живущего поколения?) По крайней мере, куда я ни смотрю, я везде вижу седые волосы, морщины, сгорбившиеся спины, завещания, итоги, выносы, концы и все ищу, ищу начал – они только в теории и отвлечениях»*.

19-е [апреля], вторник. Кстати: у Тихонова есть шуточная автобиография Чехова: Переведен на все языки, кроме иностранных. Немцы и гишпанцы одобряют. – Я сижу и пишу рецензию о спектакле в Художественном театре – об «Иванове»*.

29-е, кажется, апреля; а может быть, и нет.

Нашел у Майкова ошибку: пустынной манне предпочли пиры египетской земли (в «Савонароле» нужно наоборот)*.

16-е июня, [Одесса]. Ночью пришел на дачу Сладкопевцев с невестой. Они только что из города. Началась бомбардировка. Броненосец норовит в соборную площадь, где казаки. Бомбы летают около. В городе паника.

Я был самым близким свидетелем всего, что происходило 15-го. Опишу все поподробнее.

Утром, часов около 10-ти пошел я к Шаевскому, на бульвар – пить пиво. Далеко в море, между маяком и концом волнореза, лежал трехтрубный броненосец. Толпа говорила, что он выкинул красный флаг, что в нем все офицеры убиты, что матросы взбунтовались, что в гавани лежит убитый офицером матрос, из-за которого произошел бунт, что этот броненосец может в час разрушить весь наш город и т. д.

Говорю я соседу, судейскому: пойдем в гавань, поглядим матроса убитого. – Не могу, говорит, у меня кокарда.

Пошел я один. Народу в гавань идет тьма. Все к Новому молу. Ни полицейских, ни солдат, никого. На конце мола – самодельная палатка. В ней – труп, вокруг трупа толпа, и один матрос, черненький такой, юркий, наизусть читает прокламацию, которая лежит на груди у покойного: «Товарищи! Матрос Григорий Колесниченко (?) был зверски убит офицером за то только, что заявил, что борщ плох… Отмстите тиранам. Осените себя крестным знамением (а которые евреи – так по-своему). Да здравствует свобода!»

При последних словах народ в палатке орет «ура!» – это «ура» подхватывается сотнями голосов на пристани – и чтение прокламации возобновляется. Деньги сыплются дождем в кружку подле покойного; – они предназначены для похорон. В толпе шныряют юные эсде – и взывают к босякам: товарищи, товарищи!

Главное, на чем они настаивают: не расходиться, оставаться в гавани до распоряжений, могущих придти с броненосца*.

4 августа.

Басня Мура «Зеркала»*

В каком-то царстве,

А в каком, кому какое дело! —

По праву царственным венцом

Семья красивейших владела.

А в чем должна быть красота,

Чтоб заслужить такое право —

В изгибе носа или рта, —

Об этом я не знаю, право.

Но было так из рода в род:

Прошли парламентские билли,

И красотою наперед

Род королевский наделили,

А верноподданный народ

Навек уродом объявили.

И чуть в народе кто-нибудь

Решался только намекнуть,

Что царь плешив, а у царицы

В Париже сделанная грудь,

Тот умирал на дне темницы.

Но это редко. В царстве том

Народ царям был крепко верен,

И в красоте их был уверен,

И в безобразии своем.

Хотите вы, чтоб я поведал

Причину этого? – Зеркал

Никто в том царстве не видал,

А потому себя не ведал.

Иной и видел у друзей

Красивей лица и умней,

Да ни гугу: кому охота

Взлететь с петлею на ворота!

Но время шло – и бурный вал

Однажды к берегу пригнал

Весьма таинственное судно,

Доверху полное зеркал,

Откуда – и придумать трудно!

Кто говорил, что к ним его

Сюда пригнали радикалы,

Кто говорил, что колдовство,

Кто говорил, что просто шквалы.

Но, как бы ни было, – оно

Пришло, и день его прихода

Собой означил заодно

Красивого паденье рода.

Теперь уже любой бедняк

Не выйдет из дому на шаг

Без зеркальца – народ толпится

И только в зеркальце глядится.

Увы, напрасно царский двор

Сулит им строгий приговор

И зеркала, как наваждение,

Велит разбить без замедления.

Чтоб эту грамоту издать,

Зачем потратил он бумагу?

В тех зеркалах, забыв присягу,

Народ себя стал узнавать.

Чуть только князь румянорожий (герцог краснорожий)

Почету требовать начнет,

Тут кто-нибудь перед вельможей

Безмолвно зеркало кладет.

Пошла дивиться вся столица,

Чуть поглядела в зеркала, —

Как эти мерзостные лица,

На троне вытерпеть могла!

Штат лекарей царю составил

Рецептов множество и правил

Для исправления лица.

Король читал их без конца,

Лица же, бедный, не исправил.

И вот однажды… Но, друзья,

Здесь басня кончена моя…

Значенье басни таково,

Что нет, увы, ни у кого,

От князя до каменотеса,

Ни права высшего – ни носа,

Священней носа моего.

5 августа. Хирге, Шахрай и прочие лица иудейского вероисповедания. Певчики. Езжу в город. Ночую у мамы, клопы… Колька мой вчера начал ходить. Уморительно.

Перевел новую басню Мура. «Маленький Великий Лама»*.

Басня

Великий Лама очень мал,

Ему лишь годик миновал.

И говорили все в Тибете,

Когда взошел Он на престол,

Что первый у него едва зубок пошел,

А может быть, второй, а может быть, и третий —

Не более. (Досель на этот счет

У всех историков великий спор идет.)

Тибетцы так его любили,

Что если б для его игры

Понадобились вдруг шары,

То головы свои они бы отрубили

И Ламе подарили.

Все было хорошо. Но вот

Уж третий год Ему идет,

И Маленький Великий Лама

Становится несносен прямо.

То генерала хвать за нос,

То ножку герцогу подставит,

То князю дряхлому до слез

Мозоль заветную отдавит.

Жезлом священным, как конем,

Вдруг овладеет и верхом

Ко храму бег его направит

И бьет из пушек восковых

Горохом подданных своих.

Доходит дело до того,

Что уж теперь без тайной дрожи

Не подойдут к нему вельможи

Одеть или раздеть его.

И собралися патриоты —

Вся высшая в Тибете знать —

Не козни строить, не комплоты,

А просто-напросто решать,

Как Ламу-баловня унять.

Свое ж решенье по секрету писал синклит.

Шлют мамок Высшему Совету:

«Вот так и так,

Мы все за Ламу с дорогою

Душою.

Чуть оспа у него, коклюш иль дифтерит,

Заразы не страшась, мы за него стеною.

Но ныне смелость мы берем

И бьем челом,

И вот о чем:

Мы просим милость вашу

Для благоденствия страны

Задрать величеству штаны

И дать ему березовую кашу».

Но, возмущением объята,

Шумит Верховная палата.

А в ней попы сильнее всех —

«Ведь тело Ламы свято, свято.

Его коснуться даже грех!»

И скоро брат идет на брата,

И скоро спором вся страна

Разделена, раздроблена.

«Сечь иль не сечь?» – о том переговоры

И споры, ссоры

И раздоры

Достигли наконец того,

Что мудрых лордов большинство

(А мудрые бывают и в Тибете)

Так положило на Совете:

«Чтоб революцию отвлечь,

Тибет от горя уберечь,

То надобно державному ребенку

Поднять доверху рубашонку

И розгами его посечь».

Вот так и сделали. И что же?

Чуть их король вкусил плетей,

Он сделался, храни нас Боже,

Куда умнее и добрей.

Ночь на 8-е августа. Манифест…* Ночь. Маша отослала Кольку к маме, а сама меня мучает и себя. Просто не знаю, что с ней. Она, бедная, психически больна. И серьезно. Эх, деньги, деньги! Ей бы полечиться, а я в Петербург хотел. Нет уж, дудки-с! С суконным рылом в калашный ряд! Мне Машу ужас как жалко, – да только неправа она. Ну, буду писать о чем-нибудь другом. Сегодня пришли мне в голову такие строки:

И побежденные, мы победили.

8-е августа. Утро. В конце концов вышло вот что:

И побежденные, вы победили,

И заточенные – стали свободны

Честь вам и слава в далекой (бесславной) могиле!

И погребенные, вы воскресили

Голос народный,

Голос свободный.

Честь вам и слава в далекой могиле!

Кровь засевалась, но чудные всходы,

Чудные всходы взошли.

В рабстве, в неволе, вы светоч свободы

Из дальней земли пронесли.

Слава вам, темным, нам свет даровавшим.

Слава вам, павшим средь чуждых степей.

Слава вам – павшим

И к небу поднявшим

Славу отчизны своей.

Слава вам, темным, нам свет даровавшим,

Там, за чертой океана, грудью вы пали – и вот

Каждая, каждая рана

Чудною розой цветет.

Всемилостивый манифест*

Вот так и сделали. На днях меня встречает

Приехавший из этих мест.

Он весь от радости сияет:

Их Лама подобрел – и так их обожает,

Что в дар для них приготовляет

Всемилостивый Манифест.

108

Abolitio – отмена, уничтожение (лат).

109

Английская фирма, изготовляющая одежду (англ.).

110

как Дюма-младший (франц.).