Читать книгу Палаццо Мадамы: Воображаемый музей Ирины Антоновой - Лев Данилкин - Страница 4

III

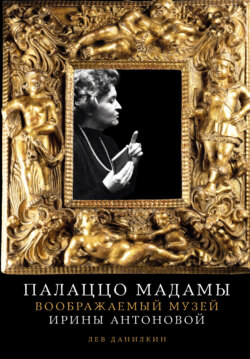

ОглавлениеГанс Грундиг

Карнавал. 1935

Холст, масло. 100 × 81 см

Галерея новых мастеров, Дрезден

Родившийся в 1901 году немецкий художник Ганс Грундиг был одним из тех авторов, чью судьбу хорошо иллюстрировала (великая антоновская) выставка «Москва – Берлин»[35] (1996). Экспрессионист-сюрреалист, член Компартии Германии, он угодил, разумеется, в 1937 году в списки художников-«дегенератов», затем отсидел несколько лет в Заксенхаузене, после освобождения присоединился к Красной армии, в 1945-м приехал в Москву, учился в Центральной антифашистской школе, вернулся в Дрезден в 1947-м – став ни много ни мало ректором тамошней Академии изобразительного искусства.

Неизвестно, были ли они знакомы напрямую с ИА, но он наверняка принимал участие в передаче дрезденской коллекции из ГМИИ, а она наверняка общалась с его женой – потому что в 1959-м в Пушкинском прошла выставка[36] Ганса и Леи Грундиг (тоже художницы; в домашней библиотеке ИА была ее автобиографическая книга «Между карнавалом и Великим постом») – 300 экспонатов, в том числе знаменитый триптих «Тысячелетний рейх».

В Дрезденской галерее новых мастеров он и сейчас на почетном месте, рядом с отто-диксовским триптихом «Война», главным сокровищем этого музея. Даже и при таком соседстве он выглядит впечатляюще; особенно левая часть – «Карнавал» (1935). На фоне пылающего, с багряно-оранжевыми альтдорферовскими облаками неба полощутся зловещие черные флаги. Ниже – силуэт очень «немецкого» на вид города – возможно, Дрездена, возможно, Берлина, – который пока еще по-карнавальному весел, но уже жуток; очаг будущего разрушения. Сюрреалистический метрополис кишит живностью, комичной и омерзительной разом. В центре – сцена балагана, вокруг – брейгелевские гротескные фигурки в масках, шляпах и бочках. В толпе антропоморфных существ встречаются живые овощи, отдельные, на босхианский манер, части тела (уши), какой-то садовый инвентарь, птицы. Аккуратные бюргерские дома перемежаются не то недостроем, не то руинами, щетинящимися арматурой: зловещие железные прутья, которыми вот-вот будет избита эта разношерстная толпа. В 1996-м именно «Карнавал» привезли в Москву еще раз.

Директор затеявшего «Москву – Берлин» Музея странным образом имела к изображенному Грундигом предапокалипсису прямое отношение.

У появления семилетней ИА, окончившей в Москве первый класс, в Германии летом 1929-го[37] был свой контекст. Активное советское присутствие в Берлине в десятилетие, предшествовавшее 1933 году, – следствие «Рапалло», договора в кулуарах Генуэзской конференции 1922 года, заключенного еще с подачи Ленина, о тайном союзе двух стран-изгоев, которые придерживались полярных идеологий, но тем не менее готовы были извлекать выгоду из контакта в сложившихся обстоятельствах. Советский Союз нуждался в промышленных и военных технологиях. Охотнее всего с Советами имела дела страдавшая от многих запретов, наложенных в рамках Версальского договора, Германия, в частности вермахт и гиганты немецкого ВПК. Закулисное сотрудничество подразумевало, что Советская Россия продавала Берлину в первую очередь продовольствие, изымаемое в ходе принудительной коллективизации у крестьян, и сырье, а получала за валюту оборудование и товары – и бонусом возможности для пропаганды; обе страны тайно вооружались.

По удачному совпадению именно в Германии была самая большая в Европе, под 400 000 человек, компартия, тесно связанная с СССР – и получающая около 6 миллионов голосов на выборах. Именно в этой среде посольство и торгпредство – два базовых структурных элемента тогдашнего советского присутствия в Берлине – рекрутировали надежных сталкеров в неограниченных количествах. Была создана огромная инфраструктура, в значительной степени полулегальная: тесное военно-промышленное сотрудничество противоречило законам демократической Веймарской республики, и поэтому офицеры, инженеры и шпионы выдавали себя за кого-то еще. Словом, Германия была пастбищем, на котором Советы могли беспрепятственно пастись – что они и делали в течение десятилетия, до 1933-го, с феноменальным размахом.

Все это, впрочем, не означает, что Кремлю оставалось лишь покупать своим агентам билет до Берлина, чтобы те забирали у немцев все, что им заблагорассудится.

Не последней проблемой были кадры – хоть сколько-нибудь компетентные и такие, чтобы не разбежались, сверкая пятками, кто куда сразу же после пересечения границы. В этом смысле «старые большевики» – как раз такие, как отец ИА, – подходили лучше прочего (а особенно если к ним прикомандировывались, чтобы уменьшить риск побега или перевербовки, чекисты); а еще всем работникам посольства и торгпредства платили огромные деньги[38]; это был хороший стимул не думать о смене флага. Присутствие семьи по понятным причинам приветствовалось. Владение немецким считалось необязательным.

Семья ИА оказалась в столице Германии за несколько месяцев до биржевого краха, в момент, когда «голдене цванцигер» вспыхнули самым ярким пламенем. Берлин в 1929 году – Берлин Дикса и Гросса, Брехта и Дёблина, Хиндемита и Вайля, Мурнау и Ланга – был, возможно, наиболее примечательным в экономическом (за исключением Москвы, по уточнению К. Ишервуда[39]), культурном и политическом отношении городом мира. Совсем недавно образовавшийся из нескольких соседних поселков мегаполис – прототип грандиозного ланговского Метрополиса – сконцентрировал в себе лучшее и худшее из того, что было в проигравшей войну Германии. Тут бурлила насыщенная экспрессией, эксцентрикой и экстравагантностью – сексом, уличным насилием, истеричным весельем, депрессией, надеждами и отчаянием, наркотиками – жизнь всего и всех чересчур: от настоящих, не коррумпированных властью, готовых умирать за свои идеи прямо на веддингских улицах коммунистов – до фашистов-погромщиков, от молодых калек-ветеранов – до великосветских старух, чьи руки помнили поцелуи Бисмарка.

Берлин не ключевой, но, пожалуй, самый экзотический период в биографии нашей героини; и даже если бы фантастические слухи подтвердились и она в самом деле охотилась в Германии в 1945-м за арт-сокровищами Третьего рейха, – даже и так, эпизод, где она оказывается в фильме «Кабаре» или сериале «Вавилон – Берлин», в кристоферишервудском-брехтовском-фрицланговском Берлине, в шпионском гнезде, в момент расцвета тайных военных и торговых контактов СССР и Веймарской Германии, – выглядел бы не менее интригующим. «Веймарская Антонова» – видевшая, предположительно, и Блутмай, и Жозефину Бейкер в костюме из перьев, и чуть ли не – с немецкими медиа, в поздних интервью, ИА была чуть раскованнее, чем с читателями «мемуаризованной» автобиографии, – самого Гитлера, «показавшегося в окне рейхсканцелярии»; дышавшая одним воздухом с людьми в диапазоне от Тельмана до Марлен Дитрих, – провела детство на том балконе[40], с которого можно было вживую наблюдать наиболее драматичные события эпохи: от первого еврейского погрома на Курфюрстендамм 12 сентября 1931 года до горящего Рейхстага 27 февраля 1933-го.

Особенностью Берлина того времени было и обширнейшее русское «подполье», отчего, собственно, его и называли уже тогда «русским» городом. Русским – в 1929 году в большей даже степени советским, околопосольским, – чем эмигрантским. Советское посольство[41] – к которому отец ИА имел самое прямое отношение – никоим образом не замыкалось на формальной дипломатической деятельности. Странным образом здание на Унтер-ден-Линден между 1927-м и 1933-м пользовалось репутацией светского «модного» места. Там регулярно устраивались приемы, где щедро подавали шампанское, икру, красные вина, осетрину, туда приходили люди в диапазоне от Дьёрдя Лукача до Эрнста Юнгера, то есть «все», кроме совсем уж национал-социалистов. Под присмотром посольства действовало Общество друзей новой России, в котором состояла не какая-то прикормленная шушера, а, например, Альберт Эйнштейн. Весь этот комплекс проектов и мероприятий был нацелен не на членов КПГ, которую Кремль финансировал отдельной строкой, а на буржуазию: нужно было демонстрировать культурную, научную и экономическую привлекательность Советской России – и, разумеется, заодно вовлекать полезных идиотов всех мастей в орбиту советского влияния. Советы вызывали пусть несколько скандальный, но интерес, даже жгучее любопытство. И не только идеология: фотографии жены Луначарского печатали в журналах мод. Осознание, что подоплекой всего этого советского мотовства является шпионаж, – немцы прекрасно понимали, что именно происходит, – придавало всему этому фантасмагорическому симбиозу пикантности.

Дом, где поселилась семья ИА, называли «Советским» – и там жили посол Н. Крестинский, Сванидзе, Аллилуевы, Коллонтай; среда «старых большевиков» – где отец ИА чувствовал себя, надо полагать, в своей тарелке. (И вот уж нет ничего удивительного, что девочка из этого инкубатора 30 лет спустя становится директором Пушкинского музея.)

Любопытнейший набор артефактов – открытки отца ИА, А. А. Антонова, адресованные Полине Эммануиловне Полюшиной, матери Галины Антоновой (сводной сестры ИА)[42][43]. В них фигурирует в качестве обратного адреса (Berlin Kreuzberg, Lindenstrasse 20–25) знаменитый комплекс зданий на Линденштрассе – советское торгпредство, а на самом деле осиное гнездо, где работали люди из НКВД, ГРУ, Коминтерна, которые занимались либо размещением и приемкой заказов военно-технического оборудования, либо, выдавая себя за кого-то еще, промышленным шпионажем и агитацией[44].

Солоневич описывает[45] Линденштрассе, 20–25, как «красивое здание, с характерной для берлинских домов графитовой крышей, рассчитанное на столетия, с толстыми стенами и импозантными антрэ» – и подтверждает, что задачей этого учреждения, в котором числилось от 1200 до 1500 сотрудников, было обеспечение обмена продовольствия, отбираемого у советского крестьянина, на машины и оборудование (помимо собственно сырья, торгпредство искало покупателей еще и на культурные ценности – от картин Тициана до фильмов Эйзенштейна).

Вслух размышляя в своих интервью о том, какую же это «важную миссию» выполнял в берлинском торгпредстве ее отец (помимо статуса «старого большевика» у А. А. Антонова был еще и опыт хозяйственной деятельности – председатель правления Центрального стекольного треста, он во второй половине 1920-х руководил всем советским производством стекла), ИА указывает на его «фотокарточку с известным французским кинематографистом»[46] (увы, неназванным): он, «видимо, исполнял какие-то обязанности в области культуры». И присовокупляет, что «он каждый вечер бывал в посольском клубе» (и мало того что часто водил туда ее, например в кино, – так еще и «перед началом сеансов я часто танцевала в фойе клуба, обожала это делать. Стоило разок попросить, повторять не приходилось. Кто-то из взрослых садился за рояль, и начинался бесплатный концерт»[47]).

Это клуб «советской колонии» Roter Stern, на Дессауэрштрассе, 2; трехэтажное здание, ставшее центром культурной жизни «красного Берлина», где крутили кино (ИА посмотрела там первый звуковой советский фильм «Путевка в жизнь», «Броненосец Потемкин», «Златые горы»; перед сеансами приглашенные из Москвы докладчики читали лекции о международном положении) и устраивали концерты самодеятельности. В «Разговорах между делом» ИА, в целом по обыкновению наводя тень на плетень, вдруг сообщает, что ее отец ЗАВЕДОВАЛ культурной программой – то есть, видимо, как раз этим клубом; в сохранившихся, впрочем, анкетах А.А.А. про клубную деятельность не упоминается.

Из серии пунктирных зарисовок мемуаристки понятно, что ИА если и не родилась той «Антоновой», какой все ее знают – женщиной, не имеющей обыкновения упускать малейшую возможность приобрести новые познания и эмоции, так или иначе связанные с культурой, – то, во всяком случае, превратилась в нее именно в Берлине, городе, где всегда найдется, где скоротать вечер так, чтобы об этом можно рассказывать внукам. Вместе с родителями она ходила в «Комише опер» на «Летучего голландца», в тот самый советский киноклуб на «Голубого ангела» с Марлен Дитрих (пикантная комедия, в которой немалую роль играют школьники), на «Ногами вперед» с Гарольдом Ллойдом, в Пергамон-музей (Пергамский алтарь лет через 15 окажется во дворе Пушкинского), в зоопарк (где, к своему ужасу, в одной из клеток они увидели живых людей, африканское семейство), в мюзик-холлы – на концерты Эрнста Буша и Вертинского. Память и перья одноклассников ИА оказались еще живее; из их мемуаров можно выудить кое-какие детали, позволяющие реконструировать жизнь советских детей из круга ИА в Германии. Ровесница ИА Нина Фридмановна Кривинюк (Вольфсон) рассказывает[48], как перед отъездом им дали талоны на приобретение белья в совнаркомовском распределителе; как, гуляя по Курфюрстендамм, удивлялись, что с лотков продаются бананы и ананасы, нищие на улицах играют на пиле, а полицейские Schutzpolizei переводят через проезжую часть группы младших школьников. Судя по тому, что мемуаристка пошла в первый класс – и там же оказалась ИА, последней пришлось учиться в 1-м классе дважды – сначала в СССР, потом в Германии (это, кстати, объясняет ее чуть запоздалое, в смысле возраста, поступление в ИФЛИ).

Теоретически ИА могли отдать и в настоящую немецкую школу. Так, Кира Аллилуева (племянница жены Сталина) сначала училась именно там, но детей в этом учреждении «муштровали жестко», «учили даже, как руки по швам держать», и однажды, когда она на молитве засмеялась, учительница влепила ей пощечину[49] (тут ее и перевели в советскую школу, к ИА). Скорее всего, немецкий вариант не подошел ИА просто потому, что на момент приезда в страну она совсем не знала язык[50].

В советской школе при посольстве, на Унтер-ден-Линден, где оказалась ИА, «училось человек сто, на каждый из семи классов приходилось человек по 15–20»; Н. Кривинюк перечислила[51] несколько любопытных имен своих – и ИА – одноклассников, в том числе Георгия Арбатова и Киру Аллилуеву. Еще один «кадровый» курьез этого класса состоит в том, что в нем учился Лоллий (Лолка) Владимирович Эйферт, чей отец, во-первых, был замдиректора Государственного Музея нового западного искусства и как раз в начале 1930-х, работая в торгпредстве, одновременно сохранял должность замдиректора ГМНЗИ[52], а, во-вторых, в 1936-м стал на несколько лет – ни много ни мало директором ГМИИ им. Пушкина: будущий директор Пушкинского училась в одном классе с сыном другого будущего директора музея. Еще более курьезным образом ИА, по ее словам, была в школе влюблена именно в него – настолько, что охотно рассказывала[53] об этом много десятилетий спустя, – и сокрушалась, что ее школьный возлюбленный погиб на войне. Старшей пионервожатой в этом классе была женщина по фамилии Ажажа, часто приводившая с собой сына Владимира – который затем станет главным (в смысле по-настоящему знаменитым) советским уфологом.

Очевидно, что это была непростая школа, где училась элита, в том числе резко выделяющаяся и в плане своих финансовых возможностей; круг общения ИА – и социальные связи – формировался уже тогда.

По словам Солоневич, «особый торгпредский автобус разъезжал по утрам по квартирам коммунистов и доставлял их детей в школу». ИА, однако, ездила туда на собственном велосипеде[54]. Она запомнила, что немец, преподаватель физкультуры, научил ее «правильно плавать», углядев у нее «задатки спортивного таланта», – «и пытался их развить» (причем особо отмечал ее перспективность в плавании на спине: «я могу стать чемпионкой») и в целом «привил любовь к спорту»[55]. Также она занималась («летала, делала кульбиты»[56]) на разновысотных брусьях. Несколько сохранившихся открыток немецкого периода семьи Антоновых адресовано в Heringsdorf – курортный городок на берегу Балтийского моря; Кира Аллилуева иронически называет его немецкой Ниццей. По словам ИА, там она «вместе с другими детьми работников советского посольства и торгпредства проводила три летних месяца»[57] (Кривинюк приводит подробности: «…неуютное здание… нелепое двухэтажное сооружение, старое и запущенное, напоминавшее подмосковные дачи») и «писала маме слезные послания: "Забери меня отсюда, больше не могу!"»[58].

Одноклассники ИА наслаждались обществом друг друга, экзотическими для подростков из Советской России обстоятельствами и возможностями, которые сулил Берлин начала 1930-х: от походов на первомайские митинги, где выступал Тельман[59], до совместных празднований на немецкий манер (например, в ночь на 1 января все гоняются за выпущенным из мешка с 12-м ударом часов поросенком, чтобы выявить того, кто окажется самым счастливым в наступающем году). Впрочем, судя по мемуарам, такого рода имитации чужих ритуалов едва ли стоит интерпретировать как попытки культурной интеграции – наоборот, по отношению к аборигенам в этой компании было принято вести себя вызывающе: так, Кира Аллилуева, ощущавшая себя «советской» девочкой, угодившей в буржуазное болото, «собирала ребят во дворе – и мы шли раскулачивать немецких буржуев». Допускались и экскурсии «в чужой сад, и украсть продукты в магазинах – не от голода: "буржуйское" не ели – выбрасывали. Брезговали». «Мы ведь революционный процесс понимали по-своему. Например, сбивались кучей во дворе, где дома образовывали колодец, там все было особо хорошо слышно, и громко по-немецки пели "Интернационал". А немцы кричали нам: "Русские свиньи!" А мы все равно поем! Ужасные озорники были. Настоящая банда человек в пятнадцать»[60].

В том, кто планировал траекторию жизни ИА, определенно есть какая-то предрасположенность к Германии – потому что так или иначе, всю жизнь ее, то так, то эдак, выносило вовсе не куда следует – в Италию или Францию, – а, как в «Пятнадцатилетнем капитане» в Анголу вместо Бразилии, – на немецкий берег. Начиная с самого детства и до поздних многократных августовских поездок на вагнеровский фестиваль в Байройт; от частых директорских визитов в Дрезден и в ФРГ 1970-х с использованием сети контактов ее знакомого, посла и коллекционера В. С. Семенова, – до занявшей более десятилетия подготовки выставки «Москва – Берлин». Особой приязни, однако ж, к этой стране, как, допустим, к Франции, ИА, кажется, не испытывала, несмотря на владение немецким[61], на декларируемую любовь к немецкой романтической музыке, на исключительно глубокие познания в немецкой литературе; если ИА и была «немкой» по характеру, то лишь на уровне самых клишированных представлений об этнических особенностях: вечно поджатые губы, скаредность, педантичность, умеренность. И когда интервьюер задает ей вполне естественный после порции мемуаров о детстве вопрос: «Наверное, Берлин с тех давних пор любимый город?» – ИА отмахивается: «Ни в коем случае. Как говорится, не мое»[62].

И все же Берлин придает и так голливудской, в сущности, биографии ИА особый шампанский блеск; было бы преувеличением сказать, что феномен ИА – порождение «веймарского Берлина», но, несомненно, в ней всегда было «нечто вавилон-берлинское». Эмансипированная, осознающая свои политические права и профессиональные возможности, уверенно чувствующая себя в любом публичном пространстве женщина; условно марлендитриховский стиль – каблуки[63], платья до колен, прямая спина (сформированный на тренировках в открытых бассейнах мышечный корсет), систематическая забота о телесном здоровье, культ физического труда, «шпорт унд активитетен» (от ходьбы по берегам Ванзее до посещения спортивных состязаний). Наконец, ощущение своей уникальности в силу причастности к сильному, молодому, враждебному всем на свете – и безбожно шпионящему везде где только можно – социалистическому государству.

Какими бы «советскими» ни были ее семейная «закваска» и дальнейшее воспитание – она уже тогда увидела, как выглядит альтернатива. Как заметил в своих мемуарах[64] берлинский одноклассник ИА, академик, директор Института США Георгий Арбатов (который в 1980-х, будучи горбачевским советником, помогал ей в споре за здание «Автоэкспорта» на Волхонке), – несмотря на то что в Германию попал в совсем юном возрасте, «многое понимал: семья была очень политизированная, отец, его друзья говорили в основном о политике, я уже знал немецкий язык, что-то читал, слышал по радио, видел на улицах и в кинохронике»[65]. Следующую мысль часто можно было слышать от самой ИА, пусть в других контекстах: «Что дала мне, уже взрослому, эта пятилетняя жизнь за рубежом в детстве? Во-первых, трезвое представление о Западе, а если говорить нашим идеологическим языком – о капитализме. Я на всю жизнь получил иммунитет от двух крайностей. Первая – сугубо негативные представления о капитализме, о западном обществе, включая "обнищание" пролетариата, "имманентно присущее" этому обществу презрение к туманным идеалам и духовности и т. д. И вторая – идиллическое представление об этом обществе как о царстве всеобщего благосостояния, свободы и справедливости»[66]. Берлин начала 1930-х остался в истории тем местом, где демократия не смогла защитить себя, позволив радикалам подорвать систему изнутри. Возможно, некоторое свойственное ИА на протяжении дальнейшей жизни[67] презрение – или снисходительная подозрительность – к демократической системе восходит как раз к событиям 1933 года.

Последние немецкие месяцы, по словам ИА, ее семья прожила то ли (есть две версии) в самом посольстве на Унтер-ден-Линден, то ли в районе аэропорта Темпельхоф – откуда ей приходилось по 40 минут ездить на велосипеде в школу. Маршрут этот в историческом смысле пролегал уже по гитлеровской Германии (канцлерство лидера НСДАП начинается с 30 января 1933 года; конец марта – поджог Рейхстага; 10 мая – первые костры из книг); таким образом, зная современную историю этой страны не только по советским медиа, ИА довольно рано получила возможность задуматься о том, что означает подозрительное сходство двух типов тоталитаризма, проявившееся в архитектуре, кино, живописи; похоже, эта шокирующая мысль[68] занимала ее на протяжении десятилетий – и вряд ли случайно в тот самый день, когда два Берлина превратились в один, она как раз занималась выставкой «Москва – Берлин»; видимо, они много обсуждали эти «параллели» с Майей Туровской, которая, наряду с ИА и Вадимом Полевым, была одним из главных идеологов проекта.

…Дело шло к окончанию длительной отцовской командировки: новый режим не сулил советским гражданам, да еще с еврейской кровью, ничего хорошего.

В Москве – ИА повезло: самое худшее время повальной принудительной коллективизации она провела за границей и не видела ужасов, которые сопровождали эту чрезвычайную урбанизацию, – ее семью ожидала трехкомнатная квартира на Покровском бульваре; не исключено, с приглядывавшей за ней подругой отца в дверях.

35

Посвященная первой половине ХХ века, но с ощутимым акцентом на 1920-е, «золотой век»: Баухаус, ВХУТЕМАС, Neue Sachlichkeit, Веймар и НЭП, политические эксперименты, которые затем раздавят Гитлер и Сталин соответственно.

36

Один из сотрудников ИА, специалист по искусству Германии Михаил Либман, в 1974 году написал про него целую книгу (Либман М. Я. Ганс Грундиг. – М.: Искусство, 1974.); в 1982-м на русском языке вышел альбом его рисунков. В Пушкинском, кстати, есть в коллекции его «Знамение будущего» (еще из ГМНЗИ, и это нечто вроде эскиза к будущему триптиху: «Трагический образ гибнущей цивилизации с ее пустынностью и фантастическими образами обезумевших животных рождают картину современного Апокалипсиса») и прекрасный пейзаж – «Осень» 1933 г. (https://pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_america/j/0000_1000/zh_3968/index.php?lang=ru.)

37

В отъездах семей из дома на Покровке, 14, за границу не было, похоже, ничего необычного: до середины 1930 года длительные командировки советского чиновничества на Запад были очень распространены. Так, примерно тогда же будущая подруга и соседка ИА Наталья Саакянц с родителями уехала в Германию (где они и познакомились), а потом в Америку (где, удивительное дело, живя в пансионе, на обязательных полевых работах познакомилась с певцом Полем Робсоном, подружилась с ним – и многажды участвовала в совместных распевках).

38

Александр Рапопорт (Рапопорт А. Советское торгпредство в Берлине: Из воспоминаний беспартийного спеца. – Нью-Йорк, 1981.) пишет, что зарплаты высшего менеджмента были очень высоки не то что по советским, а по немецким меркам: тысячи марок. Согласно подсчетам Т. Солоневич, в Берлине совслужам платили «в среднем в 20–25 раз больше, чем проживающим внутри СССР» (Солоневич Т. Три года в берлинском торгпредстве. – София: Голос России, 1938.).

39

Впрочем, судя по другим воспоминаниям, тогдашняя Москва в смысле внешнего вида сильно проигрывала Берлину: «Огромный, четырехмиллионный город, с прекрасными чистыми улицами, площадями и парками, великолепными витринами и разноцветной, феерической ночной рекламой – был так не похож на грязную, обшарпанную, серую советскую Москву, что в первые дни мы ходили как обалделые. Было странно, что можно все купить без очереди, а масса красивых предметов… заставляли нас останавливаться и простаивать подолгу перед витринами» (Там же.

40

Schlögel K. Das Russische Berlin. – Berlin: Suhrkamp, 2019.

41

Обильнейший – гораздо богаче собственно мемуаров ИА – источник, позволяющий составить представление об институциях, в рамках которых существовала в Берлине семья Антоновых, – воспоминания Тамары Солоневич, работавшей с 1928 по 1931 год в берлинском торгпредстве СССР (Солоневич Т. Указ. соч.). Именно оттуда можно узнать и про то, что СССР развернул в Берлине огромную шпионскую инфраструктуру, нацеленную не только на Германию, но и на всю Западную Европу, и что у этой шпионской – коминтерновской – инфраструктуры было два центра – советское посольство и советское торгпредство в Берлине, и об эпидемии невозвращенчества, начавшейся как раз в 1929 году, и про то, как были устроены связи СССР с Коммунистической партией Германии. Жена русского националиста, публициста Ивана Солоневича, женщина с крайне нелегкой судьбой (1894–1938), Тамара Солоневич успела оставить очень живые, пропитанные отвращением к большевизму (и антисемитизмом; Германия после 1933-го ей нравится еще больше) мемуары, из которых можно уяснить многие нюансы, касающиеся жизни семьи Антоновых в Берлине. Там даже фигурирует, среди прочих служащих посольства, некий (вызывающий у мемуаристки омерзение) экономист Антонов – с сожительницей, «какой-то полупольской, полунемецкой еврейкой, которая вела, по-видимому, очень важную работу в германской компартии», – но, похоже, это все же однофамилец, потому что ведет он себя скорее как прикомандированный чекист, чем как крупный администратор. В любом случае Александр Антонов наверняка был одним из тех, от кого ее тошнило, – старый большевик с женой-еврейкой; неприемлемая для антисемитов и антисоветчиков Солоневичей комбинация.

42

Можно реконструировать следующее. Понятно, что в Берлин ИА попала семилетним ребенком с отцом и матерью. Отец много работал и часто находился в разъездах. Мать, по словам ИА, работала машинисткой в посольстве; ей на тот момент было около 30 лет. Не сразу – когда ИА исполнилось девять – к ним приехала ее сводная сестра Галина, и у них, судя по некоторым рассказам ИА, сложились не самые лучшие отношения, хотя старшая по-сестрински присматривала за младшей. Впрочем, мы знаем, что в случае с ИА всегда важно выслушивать и другую сторону. О характере отношений внутри семьи можно судить по написанной девятилетней ИА открытке со штемпелем 14–7–31: «Здравствуйте, дорогая галена мама галечке хорошо первые дни она плакала но потом не стала она говорит что ее очен хорошо она веселая и радосная об вас не вспоминает крепко целую вас ира Антонова» (орфография сохранена).

Что касается отца ИА, то он обращается к тому же адресату «Милая мама дорогой дочурки!» и извиняется за задержки переводов – не по его вине. «Поздняя» ИА описывает эти обстоятельства с нескрываемой горечью: «Я ведь по-разному могу вспоминать: на фотографии я жизнерадостная девочка, сижу рядом с мамой, а вместе с тем, когда я сейчас смотрю, я думаю: боже мой, мамочка, ну какая же ты была несчастная в это время! На многих фотографиях в Германии я вместе с моей сводной сестрой Галей. Папа попросил маму взять ее с собой. В Москве было голодно тогда, а она же была его дочкой от другой женщины, и мама взяла» (Антонова И. Об искусстве и жизни. Разговоры между делом. – М.: АСТ, 2023.).

43

Сохраненные сыном Г. А. Антоновой, а затем отсканированные и (в высшей степени любезно) предоставленные автору историком ГМИИ А. М. Беляевой.

44

Даллин Д. Советский шпионаж в Европе и США. 1920–1950 годы. – М.: Алгоритм, 2017.

45

Солоневич Т. Указ. соч.

46

Антонова И. Воспоминания. Траектория судьбы. – М.: АСТ, 2021.

47

Ванденко А. Хранитель вечности // Итоги. 2012. № 12 (823).

48

Архив еврейской истории: Т. 9 / Гл. ред. О. В. Будницкий. – М.: РОССПЭН, 2017.

49

Аллилуева К. Племянница Сталина. – М.: Вагриус, 2006.

50

Впрочем, Т. Солоневич объясняет, что «в конце 1929 года из центра пришло распоряжение, чтобы дети советских служащих за границей обучались исключительно в новообразующейся советской школе» – а по достижении 14 лет обязательно направлялись родителями обратно в Москву. Для Russische Schule купили землю в Ной-Темпельхофе и выписали туда учителей из Москвы: «…полуграмотных, некультурных, неряшливых, боящихся слово сказать нагрубившему или хулиганствующему ученику» (Солоневич Т. Указ. соч.).

51

Архив еврейской истории: Т. 9.

52

Не исключено, эти две работы Владимира Эйферта были взаимосвязаны: как раз через берлинское торгпредство шли распродажи искусства – экспортная контора «Антиквариат» добывала валюту в обмен на национализированные картины, и ГМНЗИ, выполняя указание начальства, пытался в 1932 году продать своих «французов» из собрания Щукина и Морозова. Этого не произошло по нескольким причинам – многие потенциальные покупатели опасались исков от наследников, живших за границей; и еще вещи из ГМНЗИ чудесным образом уцелели благодаря кризису 1929 года – когда цены на все пошли резко вниз, а еще потому, что одновременно продавались вещи из Эрмитажа, казавшиеся более привлекательными, и они как бы заслонили собой слишком «новую» щукинско-морозовскую коллекцию – которую, однако, чуть не продали через Берлин, в непосредственной близости от ИА (https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/documents/publication/op30_dumping_oils_art_sales_williams_1977.pdf.).

53

Антонова И. Воспоминания. Траектория судьбы.

54

Антонова И. Канва жизни. Фрагменты ненаписанной книги. Вступление и литературная запись Анны Гениной // Знамя. 2012. № 11.

55

Проявлявшуюся впоследствии, среди прочего, еще и в том, что ИА была болельщицей (футбол, хоккей, художественная гимнастика), с 1947 года выписывала «Советский спорт», посещала олимпийские состязания (последний раз в Турине, 2006).

56

Ирина Антонова: Меня на земле держит только сын // Известия. 2020. 3 декабря.

57

Ванденко А. Указ. соч.

58

Там же.

59

Аллилуева К. Указ. соч.

60

Там же.

61

З. Трегулова рассказывает о том, как ИА открывала «Берлин – Москву» в Германии (по неприятному совпадению в разгар скандала с трофеями): «Она произносит на 40 минут блистательную речь на немецком. Языком она владела безукоризненно. Были проблемы с английским, потому старались переговоры вести на французском или немецком. И в конце она произносит фантастическое mot – что в процессе работы над этой выставкой у нас были такие тесные дружеские отношения, что из этой любви родилось чудесное дитя любви – обыграв фамилию [дизайнера выставочного пространства Даниэля] Либескинда: "Aus diese Liebe hat eine wunderschöne Liebeskind geboren". Зал просто устроил ей овацию» (З. Трегулова. Личное интервью.).

62

Ванденко А. Указ. соч.

63

Каблуки в Германии носили в ту пору и дети – считалось, что это полезно против плоскостопия. В Москве это было не принято; Кира Аллилуева рассказывает, что по возвращении в Москву дети над ней смеялись, и она потребовала у родителей, чтоб каблуки отрезали (Аллилуева К. Указ. соч.).

64

Арбатов Г. Человек системы. – М.: Вагриус, 2002.

65

Там же.

66

Там же.

67

В 1991 году ИА «абсолютно искренне» говорила своим сотрудникам, что «на демонстрации ходят люди, которым нечего делать».

68

Не путать с идеей о «единой парадигме художественного авангардизма и политического тоталитаризма», которая, по свидетельству В. Полевого, была квалифицирована ареопагом «Москвы – Берлина» как искусствоведческая «новая напасть»: «благоглупости Бориса Гройса» (Полевой В. Москва – Берлин // Государственному музею изобразительных искусств имени А. С. Пушкина – 100 лет. 1898–1998. – М.: Галарт, 1998.).