Читать книгу Палаццо Мадамы: Воображаемый музей Ирины Антоновой - Лев Данилкин - Страница 7

VI

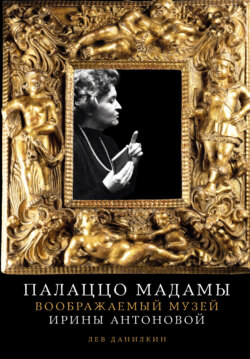

ОглавлениеЭжен Фромантен

В ожидании переправы через Нил. 1872.

Холст, масло. 79 × 111 см

ГМИИ им. А. С. Пушкина, Москва

В ГМИИ есть панорамная французская картина[99] в ориенталистском духе – группа экзотических существ в колоритных одеждах, один верхом на дромадере, озаренные не то закатывающимся солнцем, не то восходящей луной, флегматично вглядывается то ли в другой берег, то ли в приближающуюся к ним лодку. ИА запомнила[100], что Ирина Евгеньевна Данилова, ее «личный друг» и однокурсница, первую свою работу в семинаре, где их обучали описывать памятники, посвятила именно «Переправе через Нил» – еще не зная, разумеется, что через 27 лет станет замдиректора по науке того самого Музея, где хранится эта вещь. Эти две энергичные женщины не только дождутся своего парома, но и сами наведут множество мостов; на протяжении многих лет они будут дублировать друг друга – как у Фромантена оранжевый диск небесного тела на горизонте дублируется цветом фески покоящегося в египетской «позе писца» мужчины.

⁂

Окончив школу[101], ИА собиралась на мехмат (или, по другим сведениям, физический факультет) МГУ – или куда-нибудь на театроведение; однако летом 1940-го она поступает (преодолев конкурс в 25 человек на место, охарактеризованный газетой «Правда» как «нездоровый ажиотаж») на искусствоведческое отделение филфака ИФЛИ: Института философии, литературы и истории имени Н. Г. Чернышевского. Выбор специальности описывается мемуаристкой как род чуда, эффект действия скрытого магнетизма «шедевров», которые сами «призвали» будущего директора служить им, так что ей осталось лишь склониться перед неизбежным. ИА – якобы – оказалась на искусствоведении спонтанно, согласившись на не звучавшее особо всерьез предложение подруги Флоры Сыркиной (притом что представить себе подругу, которая оказывала бы на ИА хоть какое-то влияние – и тем более обладала бы силой гипнотически воздействовать на нее – сложно). Та впоследствии на протяжении многих лет будет работать в Музее сначала бок о бок, а затем под руководством ИА – но, очень тактичная женщина, никогда публично не станет указывать на свои (подувядшие после 1961 года) особые отношения с ИА.

Однако ж и версию о том, что ИА была не столько подвержена чужим влияниям, сколько знала, что ИФЛИ – именно то место, куда следует поступить девушке с ее склонностями и в ее социальном статусе, тоже нельзя сбрасывать со счетов.

ИФЛИ сформировали по результатам I съезда писателей СССР в 1934-м, когда государство очень всерьез взялось за развитие сферы гуманитарных наук – и ее систематическое насыщение идеологией. Созданный в порядке эксперимента «вольный» вуз просуществовал недолго; парадоксальным образом его расцвет пришелся на годы Большого террора. ИА удалось заскочить в пресловутый последний вагон, в 1940-м. ИФЛИ пользовался репутацией лучшего гуманитарного вуза за всю историю страны, расхожей стала аналогия с Царскосельским лицеем – хотя она очень неточная; ИФЛИ был гораздо демократичнее – и меритократичнее. Так или иначе, в этом проекте вошли в резонанс старорежимная школа передачи знаний и экспериментально-творческая постреволюционная, поствхутемасовская среда, в рамках которой преподаватели могли избавиться от наследства ортодоксий XIX века и опереться на модернистский канон века ХХ, а студенты – научиться интерпретировать историю искусства в соответствии с политическим ландшафтом современности.

Здесь учились «все» (от Твардовского до Давида Самойлова и от А. Зиновьева и Льва Копелева до В. Семичастного) – и преподавали «все» (от Б. Виппера до Г. Лукача и от М. Лившица до Г. Винокура) и «всё» (очень много истории и философии, политэкономия, иностранные языки, на искусствоведческом отделении – введение в искусствознание, теория искусств, история русского искусства, история восточного искусства, история западного искусства, теория и история театра и кино); идеальная, «девяносто шестой пробы», среда для формирования влиятельного интеллектуала. В воспоминаниях бывших ифлийцев часто звучат почти экзальтированные нотки – и описывается нечто среднее между Касталией и Телемской обителью. Оказаться здесь было подарком даже не судьбы, а – сказочной феи: бессрочный абонемент в ложу, откуда открывается лучший вид на сцену, где разыгрывается представление всей мировой культуры. И преподаватели, и студенты – лучшие гуманитарные силы эпохи, «молодые и вдохновенные» – были не только страстными в широком смысле искусствоведами, сколько – в еще более широком – артистами[102].

ИФЛИ располагался в лесу, в Сокольниках, от метро пять остановок на трамвае; по проницательному замечанию К. Кларк[103], сама эта отдаленность от центра была преимуществом, потому что обеспечивала ИФЛИ определенную автономию. ИФЛИ – очень быстро обнаружила ИА – не был ни версией пресловутого «факультета невест», ни клубом любителей искусства и литературы, ни бронированной башней из слоновой кости, где поэты и искусствоведы укрывались от тягот внешнего мира. Сама учеба здесь была не зубрежкой, а «эмоциональным переживанием сродни горовосхождению»; всякий вечер студенты всласть сидели в библиотеках до закрытия (23:00 или даже 23:45). Лилиана Лунгина заявляет, что «именно в ИФЛИ обрела какое-то настоящее видение и мира, и людей, и культуры… мир мой расширился. Это все подарило мне, в общем, доступ в мировую культуру. Я почувствовала себя там дома»[104].

ИФЛИ был последовательно марксистским учреждением[105]: марксизм ценит гуманитарные знания, поскольку они позволяют человеку возвыситься над буржуазными утилитаристскими представлениями; ренессансный культ красоты воспринимается как культ человека – который последовательно освобождается от разного рода ложных идеологий посредством самосовершенствования. Ифлийцы знали, что именно революция сделала возможным появление их институции, высоко ценили это событие – и, намереваясь оказаться полезными своему революционному государству, экспериментировали, как правильнее использовать мировой ресурс искусства, как пересоставить иерархию культурных ценностей – так, чтобы она соответствовала новой эпохе. Постоянно оттачивая полемические навыки – дискутируя в аудиториях, клубах, общежитиях, библиотеках, – они не укрывались от бури, а строили ветряные мельницы. Они участвовали и в актуальной политике, и в актуальном искусстве – а не изучали их абстрактно, как в «обычных» вузах. Это отличие ИФЛИ – способность из всех возможных способов изучения объекта выбирать тот, который может подчеркнуть его актуальность для здесь-и-сейчас.

Именно в ИФЛИ ИА увидела возможность успешного симбиотического сосуществования диктаторского режима и коммуны «художников» (в широком смысле): обе стороны чувствуют необходимость друг в друге, верят в свое предназначение – и сознательно пользуются преимуществами от сотрудничества.

О нюансах отношений между властью и одним из самых ярких ее проектов можно судить по эпизоду 1937 (!) года, когда на первомайской демонстрации колонна ифлийцев появилась перед Мавзолеем Ленина с макетами книг, где были не только красные «Маркс», «Ленин», «Сталин», но и синие макеты: «Гельвеций», «Фейербах», «Аристотель» и «Гегель». Увидев это, Молотов не растерялся и прокричал в микрофон: «Да здравствует советское студенчество, смело изучающее источники марксизма!»[106]

Несмотря на то что формально существование ИА в этом экстатическом модусе продлилось недолго, она безусловно оставалась «ифлийкой» на протяжении всей жизни, в том смысле, что в Сокольниках сформировался ее «ифлийский характер» – ощущение своего интеллектуального превосходства, принадлежности к господствующему – не только эстетически, но и политически – классу. Такого рода «закалка» – в сочетании с идеологическим программированием – предполагала не просто усвоение набора полезных профессиональных навыков, но и осознание миссии, выполнению которой следовало посвятить жизнь. Именно в ИФЛИ ИА изучила не только собственно техники идеологического анализа произведений искусства, но системный подход – восхищавший тех, кто видел, как ИА применяет его на практике[107]. Именно в ИФЛИ она усвоила представление о том, что человек не сумма страстей и странностей, а находящаяся на известном расстоянии от идеала личность; соответственно, ему можно и нужно навязывать гуманистические ценности – раз уж советский гуманизм есть, по сути, продолжение ренессансного гуманистического проекта. К этому же набору идеологем восходит и антоновское квазирелигиозное фетишистское преклонение перед «шедеврами» – не (только) потому, что они «красивы», а потому что это искусство помогает переживать темные времена (отсюда же, если на то пошло, и внутреннее недоверие «поздней» ИА к контемпорари-арт, сложившему с себя просветительские полномочия, – а также склонность ставить «знак равенства между этой новой коммерциализацией и современным искусством в принципе»[108]).

Именно к ИФЛИ относятся самые главные знакомства в жизни ИА: Е. И. Ротенберг, Б. Р. Виппер, И. Е. Данилова. А еще ИФЛИ был той социальной группой, принадлежность к которой наделила ее известным высокомерием – аналогичным тому, что было свойственно британским и французским колонизаторам, смотревшим на объекты своего имперского цивилизационного воздействия сверху вниз. Она знала, что благодаря «происхождению» сумеет обыграть тех, кто был сильнее, крупнее и богаче ее в формальной иерархии. ИФЛИ – позволявший своим студентам усвоить вкус «подлинного советского» – того, ради чего делали революцию, – наделял выпускников иммунитетом к претензиям «обычных» советских чиновников, пусть даже начальства; воспринимая их как нелепое препятствие, они чувствовали себя белой костью – и, формально соблюдая все официальные процедуры, знали, как игнорировать малограмотных руководителей и делать то, что сами считали нужным[109].

Собственно, никто другой, кроме ифлийца, и не должен был стать директором Пушкинского двадцать лет спустя.

Е. Зингер вспоминает, что в коридоре литературного факультета висел мало, казалось бы, уместный здесь призыв «По коням!» – который, однако, не воспринимался как фальшивая стилизация: «…в нем дышала естественная потребность ощутить свою связь с героикой 1920-х годов». Ифлиец, подразумевается, – всадник революции[110] (и это тоже в какой-то степени объясняет «кавалеристские» нюансы характера ИА).

Поскольку эмоциональная связь ифлийцев с государством, созданным поколением их отцов, не была фальшивой, когда началась Финская, а тем более наступил июнь 1941-го, студенты не отлынивали от обязанностей защищать его – и добровольцами уходили со старших курсов на фронт. Так же и сама ИА – которая 21 июня 1941-го сдала последний экзамен за первый курс (историю искусства Древнего Египта; его принимал выдающийся египтолог В. В. Павлов, который уже тогда служил завотделом Древнего Востока ГМИИ – и доработал там до директорства своей бывшей студентки) – уже 23 июня явилась в институт узнать, чем она может быть полезной. Сначала она со своими однокурсницами оказывается на заводе в Сокольниках, где они в течение двух месяцев грузили – «надрывали животы», «жуткая для девочек работа»[111] – тяжелые ящики со снарядами. Затем на сельхозработах – под Каширой, в совхозе Тарасково. С осени учеба возобновилась, но с перебоями.

16 октября 1941-го, в дни московской паники, матери ИА предложили эвакуироваться вместе со своим наркоматом в Куйбышев. ИА отказывалась, но занятий в ИФЛИ уже не было, и мать убедила ее, что нельзя оставаться там, где вот-вот могли начаться уличные бои; ИА видела, как на Покровке, прямо на газонах, стоят танки, – и, возможно, уже знала, что в ночь на 14 октября из-за разорвавшегося рядом снаряда обрушилась стеклянная крыша Пушкинского.

Они провели три холодных месяца в чрезвычайно депрессивной обстановке: «…спали на полках в купе, обедали в какой-то столовой, умывались прямо на станции ледяной водой. Несколько раз ходили в баню в городе. Очень суровая была жизнь»[112]. ИА «не работала, ужасно томилась, очень хотела уехать, вообще это была целая драма, мое пребывание там»[113].

В середине января наркомат начал возвращаться в Москву, но, чтобы попасть туда, требовалось разрешение – которое было у матери ИА, но не у нее: «страшная трагедия». Идея и дальше жить на станции одной, без матери, даже под обещание, что ее не выгонят из вагона, показалась ИА неприемлемой: «Я сказала, что покончу с жизнью, если не уеду с ней вместе»[114]. На свой страх и риск ИА пробралась в поезд на Москву, где было место у матери, и легла на третью, багажную, полку; затем ее заставили чемоданами. Дорога заняла несколько суток. Квартира на Покровке оказалась открытой – в ней кто-то побывал, но не украл ничего ценного. Было 20 января 1942 года. «Дикий холод, январь, нетоплено, трубы все замерзли. У нас была кухонька, пять метров, и мы туда втиснули маленький диванчик и два года с мамой вместе спали на этом диванчике. Отапливалась кухня газовой плитой. Так мы жили»[115].

По приезде выяснилось, что ИФЛИ расформирован, но уже 26 января открылся университет, где собрался весь ее курс – те, кто остался в Москве. Институт официально слился с филологическим факультетом МГУ; но собственно «отделение искусствоведения» появится там лишь в начале 1943-го, и приписана ИА окажется уже к истфаку – который и окончит. В этот же момент с первого и второго курса филфака стали призывать комсомолок в действующую армию – в зенитную артиллерию. Так в начале 1942-го в армии оказалась, например, одногруппница ИА Е. Зингер[116]. Она же приводит страшную статистику: из этого поколения – родившихся в 1922-м и окончивших школу в 1940-м – из мужчин выжил один на сотню погибших[117]. Если бы ИА призвали, она вернулась бы в лучшем случае весной 1945-го, через три года солдатской жизни.

ИА намеревалась пойти на фронт еще в июне 1941-го; теперь (поработав «некоторое время на фабрике "Буревестник" на конвейере»[118]) она записалась на курсы медсестер[119] – причем работа в госпитале началась сразу и дальше шла параллельно учебе. Окончив весной 1942-го («с хорошими отметками») курс в звании младшего сержанта медицинской службы, ИА на протяжении нескольких лет работала в госпиталях: сначала в пересылочном эвакогоспитале на Красной Пресне[120], потом на Бауманской[121].

В университете знали о нагрузке ИА. В стенгазете «Комсомолец музея» за 1948-й (№ 6) упоминается, что «Ирина Антонова – одна из лучших комсомолок Музея, во время войны окончила курсы медсестер и работала в военных госпиталях. Эта работа требовала от нее большой чуткости, выдержки, исключительного внимания. Ира ухаживала за ранеными бойцами и командирами, отдавая все силы для восстановления здоровья и бодрости вверенных ей людей. Ночную работу в госпитале она совмещала с учебой в Университете».

Учеба, по словам ИА, была в 1942-м урывочная; и поскольку здание университета не отапливалось, они собирались «то в квартире у Михаила Васильевича Алпатова, то у Виктора Никитича Лазарева в Зачатьевском переулке»[122]. В качестве курьезной детали ИА вспоминает, что – видимо, в некий праздничный день – они играли в живые картины, и великий искусствовед В. Лазарев изображал мятущуюся княжну Тараканову, а великий искусствовед (и, можно предположить, не менее великий артист) М. Алпатов – полчища крыс.

Бесстрашная и рисковая, несколько раз ИА попадала под бомбежку, особенно ей запомнился эпизод октября 1941-го в остановившемся поезде: надо было выбежать из вагона и залечь в перелеске. Но рядом с ИА оказалась беременная женщина, которая не могла спрыгнуть с подножки – и была очень испугана; ИА осталась с ней – и все время, пока продолжалась тревога, утешала ее, подвергаясь смертельной опасности[123].

Видимо, ИА ушла с работы в госпитале не раньше середины 1944-го.

На отделении были две кафедры – истории русского искусства (под руководством И. Грабаря) и общего искусствознания (под руководством Б. Виппера), где и оказалась ИА. По словам О. Никитюк (один из ведущих сотрудников ГМИИ на протяжении нескольких десятилетий; чуть моложе ИА, но того же поколения), на первом курсе, когда изучалось советское искусство, студенты – ученики <директора Пушкинского в середине 1920-х> Н. И. Романова, «воспитанные на полной свободе и откровенности суждений об искусстве… критиковали портреты А. Герасимова и образы крестьян С. Герасимова»[124].

В апреле 1945-го учеба заканчивается, и, судя по траекториям сокурсников ИА, Распределяющая Шляпа предлагала искусствоведам – выпускникам МГУ довольно широкий выбор – от МИДа и НКВД до Пушкинского. ИА могла бы, сочиняя мемуары, выстроить первую сцену своего музейного жития в духе караваджевского «Призвания св. Матфея»: в лоб занятой своими конспектами студентки вдруг упирается перст профессора Б. Р. Виппера – и тут же сквозь подвальное окно ударяет ослепляющий свет истины и красоты: это ты, ты, тебя я выбрал своим апостолом. По каким-то причинам, однако ж, она предпочла отказаться от такого рода драматизации задним числом – и скромно заявляла, что оказалась в музее почти случайно: ей «дали два адреса: или Пушкинский музей, или ВОКС – Всесоюзное общество культурной связи с заграницей»[125] (предшественник нынешнего Россотрудничества: инструмент советской «мягкой силы»).

Меж тем, учась на искусствоведении, ИА не могла, конечно, не осознавать, что ГМИИ – наилучшее из возможных для выпускницы ее отделения место – каких вряд ли было много; как пишет в своих воспоминаниях ленинградская ровесница ИА Н. Ю. Бирюкова про Эрмитаж, «попасть [туда] всегда было так же трудно, как в Царствие Небесное, хотя в Царствие Небесное путь, пожалуй, был легче»[126]. Можно не сомневаться: чтобы вознестись в Пушкинский (даже при том, что весной 1945-го Итальянский дворик был залит водой и что вообще это был прежде всего музей слепков: из оригиналов – несколько сотен картин из Румянцевского, Эрмитажа и юсуповских дворцов, причем пока еще в ящиках, только-только из эвакуации), следовало предпринять очень серьезные усилия, поскольку игольное ушко в Москве, пожалуй что, и поуже, чем в Ленинграде.

В августе 1944-го, проходя в Пушкинском практику[127], ИА могла убедиться, что это удобное для нее место работы (хотя и не предполагая, что на всю оставшуюся жизнь): всего на какой-то километр дальше от Покровки, чем университет: туда, допустим, чтоб побыстрее – четыре остановки на метро, обратно – Волхонка, вокруг Кремля – и вверх: Лубянка – Маросейка – Покровские ворота, минут сорок энергичным шагом.

Судя по выбору, который она сделала следующей весной, маршрут показался ей вполне приемлемым.

Приказ о зачислении ИА с 10 апреля 1945 года научным сотрудником, на основании направления Комитета по делам искусств за № 189 от 28 марта 1945 г., подписан директором-распорядителем Музея А. Мстиславским и датирован 31 марта 1945-го; похоже, еще до официальной защиты диплома в МГУ.

99

Автор, Эжен Фромантен (1820–1876), был не только путешественником и художником, но романистом и искусствоведом; ИА хранила в своей домашней библиотеке коллекцию его эссе о голландских и фламандских художниках «Старые мастера».

100

Антонова И. А. [Штрихи к портрету И. Е. Даниловой] // Введение в храм: сборник статей / Под ред. Л. И. Акимовой. – М.: Языки русской культуры, 1997.

101

После Германии – «я поначалу очень выделялась на фоне сверстников именно одеждой, потому что она была добротная, хорошо сшитая и красивая» – ИА училась в школе (в 1930-х значившейся под № 24, затем 327, затем 1227) в Большом Трехсвятительском переулке. Это бывшая реформаторская гимназия, одна из образцовых московских школ, которым после постановления 1931 года «О начальной и средней школе» уделялось особое внимание, – и школьники были соответствующие: в диапазоне от поэта Галича до деда основателя Google Израиля Брина и от Рудольфа Абеля до будущего режиссера «Покровских ворот» и великого актера (игравшего, среди прочего, в научно-популярных кинопостановках в паре с ИА роль художника Веронезе) – Михаила Козакова.

102

Искусствовед и добрая подруга ИА Е. Мурина вспоминает, как тогдашний зам. директора ГМИИ по науке Ю. Колпинский, демонстрируя первокурсникам ИФЛИ – в Пушкинском, ГМНЗИ или в лекционном зале – ту или иную статую или изображение, «не только словами анализировал ее пластику, но руками обводил ее силуэт, прослеживал все переходы форм, показывая нам пластическое становление этой красоты. Под его руками статуя оживала. Казалось даже, что в "ласкающих" прикосновениях его рук проявляется какое-то почти эротическое обожание этих одухотворенных каменных изваяний. Как это было талантливо! ‹…› Он, как правило, вставал в позы анализируемых статуй, уверяя нас, что этого требовал от студентов профессор В. К. Мальмберг на экзаменах. Помню, что он ухитрился стать в позу "Дискобола". Получилось!» (Мурина Е. Вспоминая alma mater… https://artstudies.sias.ru/upload/isk/616–632_Murina_Sarabyanov%20top.pdf.) «Незабываемы его динамичные позы, подчеркивавшие ритмику движений скульптурных и живописных персонажей, будь то "Дискобол" Мирона [в ГМИИ] или девочка, балансирующая на шаре в картине Пикассо. ‹…› В Музее на "Кропоткинской" [ГМНЗИ] его нервная чувствительность достигала своего апогея. Говоря о фактуре, мазках живописца, он сравнивал их с прикосновением "пальца со сдернутым ногтем", а подходя к "Еве" Родена, зажигал спичку и любовался нежной прозрачностью мрамора».

103

Кларк К. Москва, четвертый Рим. Сталинизм, космополитизм и эволюция советской культуры (1931–1941). – М.: Новое литературное обозрение, 2018.

104

Дорман О. Подстрочник. Жизнь Лилианны Лунгиной, рассказанная ею в фильме Олега Дормана. – М.: Corpus, 2022.

105

Кларк К. Указ. соч.

106

https://imli.ru/index.php/49-institut/vydayushchiesya-uchenye/balashov-n-i/ 1545–Vospominaniya-byvshih-stude ntov-IFLI.

107

«У меня были, – вспоминает директор Института искусствознания Н. В. Сиповская, – дискуссии с ней в 2014 году, когда мы готовили конференцию по Первой мировой войне, и она меня поразила системностью своего мышления. Говорит: "Надо переформулировать". – "Что?" – "У вас получается, что война спровоцировала ситуацию культурной креации. А она породила кризис, ответом на который стала креация. Не может война создать ничего хорошего". То есть у нее даже методология – системна. Есть очень много людей, которые знают свою область от и до, но совершенно лишены способности осмыслить ее. А у нее сразу включается методолог» (Н. Сиповская. Личное интервью.).

108

Е. Деготь. Личное интервью.

109

На том, что ИФЛИ давал студентам важнейшие социальные навыки, акцентирует внимание искусствовед Г. Козлов. «И человек своего времени, персонаж, принадлежащий советской элите 1930-х годов: ощущение, что "весь мир принадлежит нам". Что ифлийцы – часть мировой элиты, все знают лучше других, все понимают лучше всех. Они – соль страны. Хозяева мира. А все остальные ошибаются. И даже репрессии, которые осуществляла в этот момент власть, их не слишком смущали, это не дискредитировало идею Революции: это все старики, пройдет время – мы разберемся. Это была такая смесь идеализма с невероятной практичностью и "скиллз": small-talk, вошел в разговор – вышел, умение говорить на всех языках, подать себя, одеться, выглядеть эффектно» (Г. Козлов. Личное интервью.). В условиях советской действительности умение зайти за черту ровно настолько, чтобы показать свою приверженность «духу вольнолюбия» и при этом не подвергнуться смертельной опасности, было крайне ценным; условно, когда «все» отказываются делать «Москву – Париж», ты берешься, потому что знаешь, что, вообще-то, нельзя, но в принципе можно.

110

Глядя на фотографии 85-летней ИА на мотоцикле, представляется, что императивный посвист «По коням!» – знак тревоги, беспечной готовности к любым неприятностям, принадлежности к братству людей, способных выехать хоть на край света, если «позовут свои», превратившийся с годами в нелепое советское клише, – воспринимался ИА скорее буквально; две конные статуи, располагавшиеся в непосредственной близости от ее кабинета, тоже, надо полагать, укрепляли ее приверженность ифлийскому девизу.

111

Ирина Антонова. Жена. История любви. https://ok.ru/video/1315023098174.

112

Антонова И. А. Воспоминания. Территория любви. – М.: АСТ, 2024.

113

Антонова И. Канва жизни. Фрагменты ненаписанной книги. Вступление и литературная запись Анны Гениной.

114

Там же.

115

Там же.

116

Зингер Е. Глазами первокурсницы 1940 года // В том далеком ИФЛИ. Воспоминания, документы, письма, стихи, фотографии / Сост. А. Коган, С. Красильщик, В. Мальт, Г. Соловьев; Под общ. ред. А. Когана, Г. Соловьева. – М., 1999. С. 133–141.

117

Задним числом сложно понять, кто в этот момент по какому принципу распределялся/самоопределялся. Так, многолетний добрый товарищ ИА, ее однокурсник искусствовед Вадим Полевой пошел по повестке в армию, стал командиром взвода, получил орден Славы и после ранения вернулся в Москву – продолжить учебу в университете. Тогда как другой ее товарищ по аспирантуре, коллега и партнер по отношениям с министерством Н. Нерсесов, «в годы Великой Отечественной войны бывший заместитель сектора пропаганды филологического факультета МГУ, знакомился с деятельностью комсомольских организаций на предприятиях, помогал мобилизовать комсомольцев на трудовые фронты, на разгрузку топлива (и т. п.). Умелый агитатор» (Стенгазета ГМИИ.). Что касается собственно группы ИА, то в 1945-м в университет после службы в армии вернулись Е. Головкина (воевала в зенитной артиллерии под Сталинградом), Л. Зингер (с орденом Красной Звезды), М. Лившиц (дошел до Берлина), Д. Сарабьянов и П. Никифоров. Из тех, кто, как и ИА, не прекращал учебу, в мае 1945 года получила диплом будущий зам по науке Пушкинского И. Данилова; а вот А. Каменский, Н. Проскурникова и Ю. Золотов, например, заканчивали с другими курсами.

118

https://antonova.pushkinmuseum.art/biography.php.

119

Любопытно, что в одной группе с ИА в ИФЛИ училась Елена Бубнова (1922–1992) – дочь наркома просвещения А. Бубнова (того самого, по чьей инициативе в 1934-м и был создан ИФЛИ). Она тоже в 1942-м, как ИА, пошла на курсы медсестер и тоже работала в госпитале; но в 1944-м ее арестовали по обвинению в подготовке покушения на Сталина, она год провела в одиночке в Бутырке, а затем семь лет в лагерях, потом жила в ссылке под Барнаулом (и дальше – тоже характерно: вернулась в искусствоведение, работала в Историческом музее, в начале 1960-х вступила в партию).

120

«Бои шли еще очень близко от Москвы, и в него поступали в основном раненые летчики примерно моего возраста ‹…› с ожогами, с уже начавшимися гангренами, с червивыми бинтами по ночам привозили в госпиталь, и все, включая хирургов и нас, молодых девчонок, надрываясь, таскали носилки, и тут же начинались операции. Как правило, это были ампутации, потому что там, где ампутация не требовалась, раны промывали, а ребят отправляли в тыловой госпиталь. Таким было лицо войны, очень жестокое, и мы, молодые девочки, каждый день многократно видели это. Помню еще люльки, в которые ребят закладывали, там шло обеззараживание специальным светом, и они лежали голенькие в этих люльках, и помню, как один все время кричал, что мухи, мухи, у него, видимо, что-то там жужжало внутри, и я делала вид, что отгоняю этих мух» (Антонова И. Канва жизни. Фрагменты ненаписанной книги. Вступление и литературная запись Анны Гениной.). Любопытно, что впоследствии ИА говорила одному из своих сотрудников, что, если бы не стала искусствоведом, из нее «получился бы хороший хирург, я думаю. Ведь я крови не боюсь». «Это было так сказано, – припоминает мемуарист, – [у нее были] прозрачные, холодные, "зимние" такие – как у Герцена про Николая I – глаза… страшно становилось… Она действительно этой крови не боялась – во всех смыслах. Могла бы стать хирургом хорошим, безусловно».

121

«Там лежали в основном офицеры, уже шедшие на поправку. Обычно я работала в ночную смену, иногда днем. Мы делали уколы, перевязки, клизмы, раздавали лекарства, обмывали раненых, меняли судно – словом, абсолютно все, что делают медсестры и нянюшки» (Антонова И. Канва жизни. Фрагменты ненаписанной книги. Вступление и литературная запись Анны Гениной.).

122

Там же.

123

Антонова И. Воспоминания. Траектория судьбы.

124

О. Никитюк. Воспоминания, рукопись.

125

Антонова И. Воспоминания. Траектория судьбы.

126

Бирюкова Н. Ю. Эрмитаж глазами эрмитажника. Недавнее прошлое. – СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2008.

127

Заявление, где зафиксировано начало пожизненного приключения ИА, иллюстрирует, как именно она воспринимала свой, в принципе, довольно разносторонний Музей: «Прошу разрешить мне работу в музее в качестве практикантки, так как я специализируюсь по западному искусству». Просьба прозвучала убедительно и 11 августа была удовлетворена (Приказ № 31 л/c) (Отдел рукописей ГМИИ им. А. С. Пушкина (ОРГМИИ). Ф. 79. Личное дело И. А. Антоновой. Л. 1; Баканова И. В. Личность имеет значение: к 100-летию Ирины Александровны Антоновой // Вопросы музеологии. 2022. Т. 13. Вып. 1.).