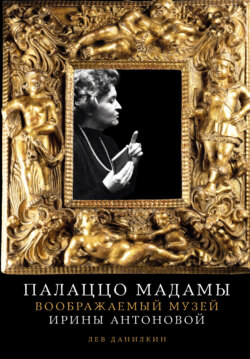

Читать книгу Палаццо Мадамы: Воображаемый музей Ирины Антоновой - Лев Данилкин - Страница 5

IV

ОглавлениеКлод Лоррен

Пейзаж с Ацисом и Галатеей. 1657

Холст, масло. 100 × 135 см

Галерея старых мастеров, Дрезден

Почти одновременно с появлением здесь ИА, по странному совпадению, над Волхонкой словно бы затормозила огромная звезда, пространство над зданием вдруг раздвинулось – и в проём хлынула магия. Со всех сторон к капищу потянулись процессии с подношениями – от Пергамского алтаря и «Сикстинской Мадонны» до сахарного бюста Сталина и майолевских бронзовых обнаженных. Грандиозный исторический катаклизм уменьшил населяющие ландшафт фигуры – но напитал мощью каменный чертог: колонны, держащие драгоценный груз, налились тяжестью, расширились в диаметре, ввинтились в фундамент; не пострадавшие от бомбежки и разрухи полуруины – но окутанный золотистой дымкой и украшенный для великого праздника храм, где происходит епифания, преображение, пресуществление: духа – в плоть, вина – в кровь, камня – в хлеб, гипса – в мрамор. Наступает короткий Золотой век.

«Золотым веком» Достоевский называл клодлорреновский «Пейзаж с Ацисом и Галатеей» – еще одну, кроме «Сикстины», дрезденскую картину, доводившую его до полуобморочного состояния; эти его «визуальные оргазмы» (как выразился бы экс-директор Метрополитен-музея Т. Ховинг) вылились в несколько похожих друг на друга экфрасисов, где он упоминает «голубые, ласковые волны, острова и скалы, цветущее прибрежье… солнце… колыбель европейского человечества… земной рай… чудный сон, высокое заблуждение человечества… мечту самую невероятную из всех, какие были, но за которую люди отдавали всю жизнь свою и все свои силы»[69].

Помимо пейзажа с колыбелью, здесь изображена еще и грустная история нимфы Галатеи и юноши Ациса: счастью любовников не суждено продлиться долго – ревнивый циклоп Полифем, полагающий себя «хозяином» девушки, наблюдает за купающейся в нежности парой и готов отомстить. Трагическая коллизия, мечта о рае и «Дрезден» – место, где можно ненадолго узреть рай, чтобы, выйдя из галереи, навсегда утратить возможность исцелиться от меланхолии, – уже в XIX веке слились в русском культурном сознании воедино.

В этом смысле стоит ли удивляться, что цепь последующих событий оказалась роковым образом запрограммирована в самом сюжете Лоррена: дрезденская коллекция – прибытие которой в 1945-м вызвало массовый синдром Стендаля и эйфорию у всех, кто поверил, будто колыбель европейского человечества отныне находится в Пушкинском, – очень скоро была утрачена, обернувшись таким же миражом, как и сам Золотой век, главным свойством которого остается недолговечность; миражом – и напоминанием, что никакие слезы, мольбы и посулы не вернут его никогда.

Первый контакт ИА с трофейным искусством зафиксирован на не менее знаменитой, чем «Поцелуй на Таймс-сквер», фотографии 1945 года: статная молодая женщина энергично «принимает» в свой Музей крупноформатные, наводящие на мысли о старинных полотнах в золотых рамах, ящики; не то во дворе Пушкинского, не то «где-то в Германии». «Классический» слух, касающийся ИА, состоит в том, что она в 1945-м – инкогнито, под прикрытием – самолично вывозила добычу из логова поверженного противника. Правда в том, что в Германию она тогда не попала (ИА всегда заявляла, что если бы она все-таки была там в 1945-м, в любом из чинов, то никогда не скрывала бы этого, а, наоборот, гордилась, и в ее исполнении это звучит правдоподобно), но в ящиках действительно трофеи – Дрезденская галерея[70].

На протяжении всей своей профессиональной жизни ИА настаивала на формуле «мы спасли Дрезденскую галерею»; после появления расследований К. Акинши и Г. Козлова формула была поставлена под сомнение – при всем несомненном благоговении, которое сотрудники Пушкинского испытывали к прибывшим на Волхонку «святыням», спасение заключалось главным образом в бережном хранении – и обеспечении наилучших условий в не лучшем, однако ж, образом приспособленном для этого помещении[71].

Первая часть операция по «спасению»[72] вовсе не закончилась летом 1945-го. Новые эшелоны – и новые ящики – явились весной 1946-го. Рабочий день в эти недели был официально продлен до 22:00[73].

Собственно физическое перемещение вещей в музей (например, 28 марта ИА работает на приемке на железной дороге и затем сопровождает автомобили с грузами) было только началом: дальше надо было не просто аккуратно распаковать вещи и найти для каждой свой угол, но и составить карточки – и ладно бы только на «Сикстинскую Мадонну» и «Святую ночь» – на десятки тысяч (34 548) предметов Особого фонда. А затем регулярно сверять памятники с инвентарными книгами, убеждаясь, что ничего никуда не запропастилось и все содержится в надлежащем состоянии. Это было нечто среднее между золушкиными заданиями и сизифовым трудом – работа, которую заведомо невозможно выполнить наличными силами и особенно в текущих условиях. Хуже прочих приходилось – и в следующие десятилетия в связи с расширением требований эта проблема только усугубится – нумизматам: десятки тысяч предметов, которые крайне сложно идентифицировать и описать – справочников-то нет; поэтому они вечно не выполняют план, тормозят показатели, плетутся в хвосте и всё «теряют», – хотя бы всего лишь по документам. Впрочем, не легче было с крупноформатными произведениями, которые невозможно просто ссыпать в какую-то коробку и забыть о них на время; поэтому весьма значительную часть рабочего времени сотрудники посвящали попыткам организовать расстановку скульптур наилучшим образом: «Необходимо предложить Античному отделу заменить Аполлона Савроктона – Гермесом, а также поставить Мелеагра, или слепок с Менады, так как Скопаса показывать на голове раненого воина – трудно и неправильно»[74]; протоколы заседаний дирекции изобилуют такого рода свежими идеями.

И все же, судя по мемуарам, самолично ощущать действие невидимого магнита, каждый день притягивающего в Музей новые сокровища, было воодушевляющим опытом. За несколько месяцев в «музее слепков» материализовалось такое количество прежде невообразимых здесь вещей, что даже аналогия с Лувром при Наполеоне не показалась бы обитателям Волхонки гиперболой. Вспомним тот каталептический транс, в который 90-летняя ИА впала после приобретения в коллекцию Музея одного портрета Хальса, – и, возможно, хотя бы отчасти поймем ее состояние в 1945–1946-м.

Ощущение, которое испытывали от «глядения» на «Дрезден» сами искусствоведы, – особенно неленинградские, изучавшие мировое искусство в лучшем случае по черно-белым диапозитивам, а чаще просто по описаниям людей, которым удалось посетить несколько западных музеев пару десятков лет назад, – а теперь вдруг погрузившиеся в «бездну духовного богатства» – причем прямо здесь, «в нашем музее, где лишь однажды был показан Рембрандт, привезенный на выставку из Эрмитажа»[75], – напоминало им, по выражению А. Каменского, «умственный запой». Собственно, именно в момент, когда в ящиках обнаружились Рафаэль и Боттичелли, Пинтуриккьо и Тинторетто, ИА, надо полагать, и поняла, что она никуда из этого места не уйдет – и что ей повезло найти «работу мечты» в лучшем из музеев.

Никто не сомневался, что «Дрезден» в Пушкинском – навсегда, и поэтому для живописи сразу же, в 1945-м, расчистили весь второй этаж и стали развешивать картины. «Сикстинскую Мадонну» поместили между колоннами в апсиде, чтоб она была видна сразу от лестницы, и пока на все это богатство приходили смотреть обладатели разного рода привилегий по спецпропускам и приглашениям, – но предполагалось, скоро «Дрезден-на-Волхонке» откроется и для широкой публики. Летом 1946-го, однако, вышел приказ о сворачивании большой экспозиции; следовало отобрать лишь наилучшие вещи и развесить их всего в двух залах – и попасть в этот «музей-в-музее» было уже сложнее, и всего раз в неделю. Официальным хранителем сливок «Дрездена» – 225 картин – стал как раз муж ИА (поэтому «я Дрезденскую галерею рассматриваю как свою собственную»[76]; впоследствии Е. Ротенберг напишет, в соавторстве с И. Даниловой, книгу о галерее); он же, в качестве ученого секретаря, утверждал списки посетителей и водил персональные экскурсии: «Я перевидал огромное количество людей известных и менее известных, но важных, которым мне приходилось давать объяснения» – в диапазоне от маршала Жукова до режиссера Эйзенштейна[77]. Так продолжалось еще три года, но в 1949-м – в связи с развертыванием «Подарков Сталину» – захлопнулись ставни и на этом окне: вещи сняли со стен, разместили в запасниках, заштабелировали, законсервировали. Все это вызывало у сотрудников вопросы: раз это «честные трофеи» – почему их нужно прятать? Не преступление ли это – замуровать «Сикстинскую Мадонну»? И сколько продлится это заточение? Почему нас принуждают быть похожими на воров, ожидающих, пока скандал уляжется?

Ответы на свои вопросы они так и не получили, но через некоторое время после смерти Сталина дело вдруг сдвинулось с мертвой точки.

1955-й стал годом трагедии, ярости и ликования.

Вернуть сокровища Дрездена в недавно образовавшуюся ГДР, по политическим соображениям[78], было инициативой В. С. Семенова – бывшего коменданта Берлина, затем посла в ГДР, впоследствии хорошего знакомого и делового партнера ИА. Он высказал свои соображения на этот счет еще в 1953-м, но ход им дали только два года спустя, причем вдруг зажегшийся зеленый свет оказался слишком ярким: Семенов просил немецкое руководство оставить что-нибудь «в знак благодарности» – не то что даже «Сикстину», а хотя бы лиотаровскую «Шоколадницу», – но тщетно.

О том, что Полифем забирает у Ациса Галатею, в Пушкинском узнали из газет в марте 1955-го; затем потерявших дар речи сотрудников проинформировали, что перед репатриацией нужно будет организовать выставку.

Б. Р. Виппер принял решение: из 750 вещей покажут только 600 – остальные «либо второстепенные, либо повторяют одного и того же художника. Ту часть, которая в силу больших размеров сняты с подрамников и хранятся на специальных круглых валах, тоже не покажут»[79]. На выставку выделили 13 залов на первом и втором этажах – на практике в них удалось вместить только 515 картин. За несколько недель нужно было убрать постоянную экспозицию в запасники, развесить сотни вещей, подготовить каталог, буклеты, экскурсоводов.

8 сентября 1955 года ИА приказом замминистра культуры Кеменова включена в очень небольшой список (директор Третьяковки Лебедев, Виппер, Губер, Корин, И. А. Кузнецова, Чураков) членов комиссии по оформлению передачи картин Дрезденской галереи, она уже тогда была важной и влиятельной фигурой; наверняка опять сыграло свою роль знание немецкого языка.

Со 2 мая по 25 августа 1955 года Музей работал без выходных с 7:30 утра до 11 вечера. На «Дрезден» ломились десятками тысяч в день, всего его увидели миллион двести тысяч человек. В этот момент ИА впервые, видимо, столкнулась с феноменом массового интереса к своему Музею – и не к курьезным подаркам Сталину. Лето 1955 года позволило ей понять не только что такое выставка-блокбастер – но и как демонстрация высокого искусства из рода «досуговой активности» может превратиться в коллективном сознании в событие, с которым увязываются триумф и трагедия нации.

Вместе с Виппером и И. А. Кузнецовой ИА отвечала за верхние залы, где размещалась дрезденовская «Италия»: водила экскурсии, читала лекции, по три в день; намекая на то, что жизнь была в те времена не слишком богатая, она упоминает, что ей даже удалось за эти месяцы заработать на первый в семье холодильник.

А. Каменский – уже тогда выдающийся искусствовед – вспоминает, что «сопровождал экскурсоводческим лепетом эту экспозицию и ее сокровища»[80]. Вряд ли стоит преувеличивать и степень подготовленности на тот момент самой ИА – и едва ли публика ожидала от нее лекции о том, почему, собственно, Рембрандт с Саскией разыгрывают притчу о блудном сыне и что именно за письмо читает вермееровская девушка. Судя по написанному Губером, при участии Виппера, сценарию фильма[81] о Дрезденской, главным трюком просветителей – и экскурсоводов – было обнаруживать в обликах разного рода библейских и мифологических персонажей современных автору «простых людей»: «в обличье Андромеды Х изобразил простую крестьянку». Это «расколдовывание», «демистификация» – всюду находить реализм: ох ты, батюшки, и здесь! – был, конечно, не основным, как говорили злые языки, но широко распространенным приемом советского искусствоведения.

По письму А. Каменского[82] можно понять характер «ажиотажа вокруг экспозиции, билеты на которую распределяли через райисполкомы»: «Паломничество в Дрезден не ослабевает, в день музей посещает более 10 000 человек. На музейщиках уже лица нет, что будет к концу выставки, трудно себе представить. В залах – чистое метро, толпы, шум, духота несусветная, грязища, которую то и дело наносят. Но, конечно, все это искупается…

Разумеется, масса смешного. Многие люди впервые видят не только западную, но и вообще живопись, передать их восприятие невозможно. Обалдевшие смотрительницы несут ахинею»[83].

Л. Парфенов в своем парадном, к 100-летию Музея, фильме, формулируя идентичность Пушкинского, сделал упор на Щукине – Морозове и Пикассо, однако существует и альтернативная версия. Важнейший ключ к будущему музея – «Дрезден»: обладание, утрата и дальнейшая травма, которая определит характер и аппетиты ИА (а возможно, и того типа государства, которое отчасти обязано ей своей идеологией).

Она принимала «Дрезден», она была замужем за хранителем «Дрездена», она во многом построила на этой коллекции – здесь были несколько огромных картин Веронезе – свою научную карьеру (к ней, по сути, приехала тема будущей книги и, потенциально, диссертации), она участвовала в ученом совете, составлявшем план экспозиции 1955 года, она писала сопроводительные буклеты к выставке, она «передавала» вещи властям ГДР… Сам шок от присутствия при чуде и десятилетнее пребывание в зоне излучения вещей «мирового класса» превратили летом 1945-го вчерашнюю студентку в «Ирину Антонову»: будущую владычицу того Пушкинского, который вровень с первыми музейными институциями мира.

Ничего более грандиозного, чем «Дрезден», в Пушкинском не было; даже сейчас волосы на голове шевелятся: что такое был бы этот музей, если бы в нем прижились Мантенья, ван Эйк, Вермеер; особенно в комбинации с «основной» коллекцией. Все периоды «закрыты», полная история искусства; а как заиграли бы «свои» Пуссены и Рембрандты в компании с дрезденскими. А оранжевые танцовщицы Дега – с «пушкинскими» голубыми…

По существу, с таким активом, да еще под зонтиком такого искусствоведа, как Виппер, Пушкинский не слишком нуждался в какой-либо международной выставочной деятельности в принципе: можно было бы на десятилетия затвориться от окружающего мира и наслаждаться декамеронными пирами.

4 ноября все было кончено.

Все экспонаты[84] уже упаковали в ящики, и остался последний, № 100, для «Сикстинской Мадонны». Он оказался мал, поэтому пришлось его подпиливать; но даже и после этого картина не помещалась, и «все стояли и смотрели, и у многих текли слезы», и кто-то, запомнила Нора Элиасберг, сказал: «Она не хочет уезжать от нас».

Чем больше утекало времени с 4 ноября, чем отчетливее осознавались масштабы упущенных возможностей, чем яснее было, что этого фатального решения могло и не быть, тем сильнее терзали сотрудников демоны прошлого – и тем больше утрата «Дрездена» стала восприниматься как своего рода аналог Sacco di Roma – события, катастрофического не только для специалистов, но для всего общества в политическом смысле, вызвавшего духовный кризис и запустившего механизм посттравматического невроза. Внешне все осталось по-прежнему – отправили ящики и разошлись, но на самом деле в опустевших залах слышался плач, люди – ощутившие себя изгнанниками из клодлорреновского рая, иовами, у которых было все и которые, по какой-то божественной прихоти, оказались нищими и нагими, – царапали себе глаза, глядя на голые стены, – стены, которые и сейчас, кажется, кровоточат, оплакивая утрату сокровища; мир никогда уже не будет таким, как раньше.

Такого рода вопросы считается для официальных лиц не вполне приличным обсуждать в открытую, но those, скажем так, in the know сообщали автору, что было два момента, когда можно было легализовать – объявить своими и открыто выставить – дрезденские трофеи – «и никто бы не пикнул»: сразу же после войны, в 1945-м, и (если бы они остались в музее) в 1989-м, после официального согласия Горбачева на объединение Германии.

ИА, кажется, никогда не высказывалась открыто, что решение «вернуть» «Дрезден» было ошибкой и категорически ей не нравится. Она ограничивалась категоричными заявлениями о «спасении» галереи Красной армией, уклончивыми покачиваниями головой и мемуарами в лирическом ключе. Однако, во-первых, ИА десятилетиями требовала от немецких коллег выдавать Пушкинскому вещи на временные выставки, особенно на юбилеи Победы, а к концу жизни стала откровенно «сталкерить» Дрезденскую, всеми способами добиваясь коротких свиданий и не стесняясь напоминать о давнишней советской щедрости, благодаря которой формальные хозяева могут наслаждаться своими сокровищами – лишив такой возможности хозяев подлинных. Все это чем дальше, тем больше производило на директоров самой галереи – которые всегда поддерживали с ИА контакты, но, видимо, были наслышаны о ее неуместной Sehnsucht, – отталкивающее впечатление, и, кажется, они всё более предпочитали общаться с ней исключительно на формальных основаниях и с поджатыми губами. В Музее говорят, что в 2004 году ИА перешла все красные линии, чтобы раздобыть к грядущему 60-летию Победы «Сикстинскую Мадонну»: об этом, якобы с ее подачи, просил Шрёдера сам Путин во время визита в Германию[85], но Дрезден вежливо отказал и этим двоим, сославшись на мнение хранителей. В 2012-м, на столетие ГМИИ, галерея расщедрилась на «Менаду» Скопаса, а в 2015-м, к 70-летию «спасения», – на пуссеновское «Царство Флоры».

В то время как самой ИА, занимавшей пост директора, некорректно было рассуждать о «трагедии» вслух, – она закусила губы и пошла работать дальше, – ее муж Е. И. Ротенберг, не скованный такого рода условностями, мог выразить свою досаду – которую, можно предполагать, разделяла его семья – публично: «С моей точки зрения, отдавать не надо было ни в коем случае, потому что те разрушения и злодейства, которые творили немцы в нашей стране, не поддаются никакой компенсации. Передача галереи нам – планировалось, что это будет оставлено у нас, – была хотя бы частью моральной компенсации. Но вот отдали. Даже нескольких картин не оставили. Хотя бы как память, как дар… даже этого не сделали. Топорная работа…»[86] Компромиссная идея оставить «несколько картин» – так, чтобы ни одной стороне не было «окончательно» обидно, – похоже, особенно сильно терзала многих сотрудников: зачем немцам ДВА Вермеера и ДВА Гольбейна? зачем СТОЛЬКО Тицианов? зачем Веронезе в таких несуразных количествах? Рассказывают, будто ИА – тоже на протяжении всей жизни испытывавшая ощущение сенсорной депривации от утраты «Дрездена» – охотно принимала участие в этих фантазийных «сортировках».

Нет ни малейшего сомнения, что «отъем» «Дрездена» искалечил жизнь ИА; вопрос только в том, была ли вся ее дальнейшая (общественная) деятельность попыткой компенсировать обиду от утраты «Дрездена» – или только часть. Судя по отдельным ее высказываниям, в основе ее позиции относительно «возвращения перемещенных ценностей» в 1990-е лежит не только убежденность в «нашей» правоте, но и досада на мелочность «партнеров»: мы даже это вам отдали за здорово живешь, чего вам еще нужно… Факт тот, что история с «Дрезденом» (включавшая в себя, среди прочего, и эволюцию официального немецкого дискурса: от дежурного «спасибо-вы-нам-очень-помогли» до «они у нас его забрали, варвары») стала тем негативным прецедентом, из которого она извлекла политический урок: что бы ни случилось, ничего возвращать нельзя, отдашь палец – так мало того, что добро потом не вспомнят – еще и руку откусят; любые плохие последствия отказа от реституции на круг гораздо менее значительны, чем преимущества от владения.

Возможно, единственный светлый момент в этой трагической истории состоит в том, что ИА так и не стала политическим деятелем – потому что, доживи она до своего столетия, с учетом ее неослабевающего интереса к разного рода проектам воссоздания разрушенных музеев, наверняка поддалась бы соблазну воспользоваться иммунитетом, который предоставляют солидные юбилеи, – и выступила бы на очередной прямой линии с инициативой вернуть Дрезденскую галерею туда, где ей следует находиться «по справедливости»; тем более что ее собеседник как раз специализируется на такого рода светлых идеях, а политический контекст весны 2022 года как нельзя больше располагал к тому, чтобы предложение было рассмотрено и принято в первом чтении. Перефразируя mot М. Гаспарова об А. Жолковском, ежели Ирина Александровна захочет чего вернуть, то вернет всенепременно.

69

Достоевский Ф. М. Подросток // Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 13. – Л.: Наука, 1975.

70

Буквально через несколько недель после зачисления в штат Музея ИА в самом деле чуть не отправили на «освобожденные территории» в составе трофейной бригады. Это один из ее любимых речитативов: как ее вызвал Б. Р. Виппер – «вы знаете немецкий, берите каталог и поедете сверять!», как ей моментально сшили и выдали майорскую форму, она пошла в ней гулять по улице Горького, и ей даже честь отдавали, но в этот момент отец вернулся с фронта – и, оказывается, его тоже посылают в Германию: «Папа, может быть, с тобой одним самолетом!..» Реплики отца в ариозо отсутствуют, ни с какого фронта, ни зачем ему опять в Германию, ни как он отреагировал на энтузиазм дочери – неизвестно; сцена заканчивается тем, что вступает невидимый хор третьих лиц (бас, минорная тональность): «Не-е-е-ет! Вы слишком молоды…» Существует, однако ж, и другая версия – услышанная автором этой книги от нескольких собеседников, – согласно которой на самом деле выезду в Германию воспрепятствовал как раз отец ИА – подняв свои знакомства, он добился отзыва «приглашения», – чем страшно огорчил дочь, видимо, не вполне осознававшую степень опасности этого рейда (не до конца замиренная Германия; поездка через контролируемую партизанами «Армии Крайовой» Польшу) и испытывавшую желание поучаствовать в настоящих приключениях. Майорскую форму пришлось сдать; в Германию вместо ИА отправили коллегу постарше – искусствоведа Наталию Ивановну Соколову (1897–1981).

71

Если за дрезденскими картинами из условного топ–500 действительно ухаживали изо всех сил, то, поскольку в Пушкинском было заведомо мало пространства и возможностей не то что для реставрации, но и для хранения, множество трофейных вещей разрушались и портились. (Г. Козлов об этом очень подробно – по результатам проверки конца 1949 г. (Козлов Г. Выставка подарков И. В. Сталину имени А. С. Пушкина // Отечественные записки. 2006. № 1.))

72

Наиболее яркой иллюстрацией тезиса о спасении считается советский фильм 1961 года «Пять дней – пять ночей», где под музыку Шостаковича красноармейцы спасают «Сикстинскую Мадонну» из сырой шахты. ИА всегда придерживалась именно этой версии – и особенно укрепилась в своем убеждении после того, как в начале 2000-х ей устроили экскурсию в те самые шахты. Согласно альтернативному мнению, которого придерживается (Reimer N. Zweifach gerettet, einfach geraubt // Die Tageszeitung. 25.08.2005.), например, Вернер Шмидт, директор Дрезденской галереи до середины 1990-х, шахта была сухая, климат там поддерживался идеальный, организовывались регулярные проветривания, контрольные замеры воздуха осуществлялись трижды в день и чуть ли не за каждой картиной присматривал специально отобранный эсэсовец с дипломом реставратора. Справедливости ради заметим, что Мартин Рот, следующий директор Дрезденской, – пригласивший в 2005 году ИА в Дрезден на открытие (любезно организованной РИА «Новости») фотовыставки, посвященной приключениям вернувшейся галереи, – признал, что в надлежащих климатических условиях под землей в 1945-м хранилась лишь часть картин, тогда как, согласно новейшим данным, множество вещей действительно пострадали от избытка влажности – и, соответственно, советским реставраторам очень даже было что спасать.

Братья Корины, безусловно, вложили годы своего труда, чтобы отреставрировать «Сикстину», «Динарий кесаря» и еще несколько десятков картин; но поскольку вопрос о том, где именно были повреждены конкретные вещи: еще в соляных шахтах, в немецкой зоне ответственности, – и/или (как, ссылаясь на документы, предполагают Г. Козлов и К. Акинша) при транспортировке в Москву – остается без ответа, (излюбленный ИА) термин «спасение» на сегодняшний день не является консенсусным и глубоко политизирован. Факт, что а) Пушкинский второй половины 1940-х – пострадавший от бомбежки, с невосстановленной крышей, страдающий от плесени и ржавчины, переполненный, использующийся отчасти как жилое помещение – был не самым удачным местом для того, чтобы держать там дрезденские шедевры; б) выбор ИА эмоционально окрашенной лексики имеет под собой основания – уж она-то точно делала в эти годы все, чтобы сохранить вещи, перед которыми благоговела.

73

Подробнее о Пушкинском в этот период – в исчерпывающем исследовании: Александрова Н. В. ГМИИ им. А. С. Пушкина в годы Великой Отечественной войны. «Мы были немного папанинцами на льдине…» Воспоминания, дневники и письма сотрудников» / Ред. Е. О. Новикова. М., 2020.

74

Из архивов ГМИИ, записано автором.

75

Алпатов М. Воспоминания. – М.: Искусство, 1994.

76

Чаковская Л. Беседы с Е. И. Ротенбергом (окончание) // Искусствознание. 2013. № 3–4.

77

Там же.

78

«Авторитет Германской Демократической Республики нуждался в поддержке. И, видимо, Хрущев сообразил, чем можно поддержать. Той финансовой поддержки, которую оказывали Западной Германии западные страны, мы оказать не могли, слишком для этого были бедны. У них был план Маршалла – полного восстановления германской промышленности и всего прочего. Мы такого плана выдвинуть не могли. А вот передача галереи очень повысила авторитет ГДР как самостоятельной страны. Обладание таким сокровищем, такими музейными ценностями – это уже нечто, это не просто страна! Ведь Германия тогда и не воспринималась как страна, потому что и на западе, и на востоке стояли оккупационные войска. Передача главного музейного собрания очень повысила здесь ее статус – придавала ей стабильность, устойчивость, нечто серьезное. И платить денег не надо, понимаете, отдали – и все» (Чаковская Л. Указ. соч.).

79

Из архивов ГМИИ, записано автором.

80

Каменский М. Бесконечные разговоры об искусстве. https://di.mmoma.ru/news?mid=3298&id=1477.

81

https://www.net-film.ru/film-55435/.

82

Каменский М. Указ. соч.

83

Судя по воспоминаниям Е. Ротенберга (Ротенберг Е. И. Дрезден в Москве! // 100 лет Государственному музею изобразительных искусств имени А. С. Пушкина: юбилейный альбом: В 2 т. Т. 1. – М.: Гамма-Пресс, 2012.) и Ю. Герчука (Герчук Ю. Эффект присутствия. – М.: Арт-Волхонка, 2016.), то ли от постоянной толкотни, то ли с отвычки от искусства такого уровня, то ли от жары, то ли от избытка эмоций все – и экскурсоводы, и смотрительницы, и посетители – постоянно городили несусветную чушь. Рембрандта путали с Виппером («Рембрандт бывает в музее с часу до пяти, кроме выходных»), «Еврейское кладбище» – с Дорогомиловским, «Сикстинскую Мадонну» – с Норой Элиасберг, и называли ее «текстильной», «Динарий кесаря» – с дендрарием, спрашивали, цела ли сейчас Вавилонская башня, где здесь картина – мальчик со стаканом воды, стакан падает и хочется его подхватить, Рембрандт ли Рафаэль, где здесь Иван Грозный, убивающий своего сына, где картина Рембрандта «Стрельцы», где «Джоконда», что за страна Нидерланды, где спрятаться, чтобы остаться на второй сеанс, «почему у Рембрандта освещено только лицо, а вы говорите, что он реалист», почему в «Ноевом ковчеге» у индюка нет пары, кто муж Мадонны, что значит «Преследование нимфы Паном» – ведь «пан» это вроде помещика, нет ли здесь портрета Гитлера, что здесь соль и гвоздь, в чем неувядающая прелесть Саломеи, правда ли, что Лиотару для «Шоколадницы» позировала Екатерина Вторая и почему такой маленький, а уже Христос. «Не понимаю, Рембрандт одной рукой поднимает бокал, другой держит жену за бок, чем же он писал картину?», «Скажите, правда, что "Венера" Джорджоне – это вывеска для публичного дома?», «Я прошел все залы, видел французскую, немецкую, голландскую живопись, а куда же вы девали дрезденскую?»

Публика, жадная до любой информации, со сверхъестественной легкостью съезжала с высокого искусства на самые прозаические материи: «"Почему эта Мадонна босая? Тогда тоже был обувной кризис, как сейчас?" – "А сейчас нет никакого обувного кризиса. Я сегодня купил желтые ботинки". – "Почем?" – "За триста шестьдесят". – "Где?" – "В ГУМе" (все отворачиваются от Мадонны и разглядывают башмаки счастливца)».

84

«Все» – подразумеваются не «все трофеи», а именно дрезденские вещи. А. Губер в одной из записок, виденных автором в отделе рукописей ГМИИ, отчитывается о том, что осталось в «особом фонде», после того как в 1955 году ГМИИ отдал Дрездену галерею, в 1956-м «рассчитался» с поляками и в 1958-м – еще раз с немцами. Осталось 29 112 трофейных экспонатов: 1) памятники Древнего Востока – 596; 2) античные памятники – 6279; 3) западноевропейская скульптура – 609; 4) живопись – 729; 5) гобелены и ковры – 142; 6) художественная мебель – 242; 7) памятники прикладного искусства – 8926; 8) графика – 11 589. Почему не было передано в ГДР? «На основании полученных указаний потому, что является либо собственностью лиц и организаций, находящихся на территории ФРГ, либо пришло из частных собраний, либо, наконец, невыясненного происхождения». Автор гадает, не из этого ли не афишируемого фонда на специальных выставках (таких как «Дважды спасенные», 1995, «От Ренессанса до барокко. Временная экспозиция итальянской живописи XIV–XVIII вв. из фондов Пушкинского», 2014–2015, «Исчезнувший музей», 2015) и, что любопытнее, в постоянной экспозиции Пушкинского время от времени, год за годом, появляются очень высококачественные вещи, которые раньше не упоминались в опубликованных каталогах, в силу, надо полагать, трудностей с легализацией. Трудно ощупывать этого слона вслепую, но 729 произведений живописи – это объем, который хоть и меньше, но сопоставим с «Дрезденом»; и если у ГМИИ в самом деле – несмотря на многочисленные заверения сразу нескольких директоров, что «все уже давно показано», – существует этот «подземный этаж», то претензии ИА на конкуренцию с Эрмитажем выглядят совсем по-другому.

85

Reimer N. Op. cit.

86

Чаковская Л. Указ. соч.