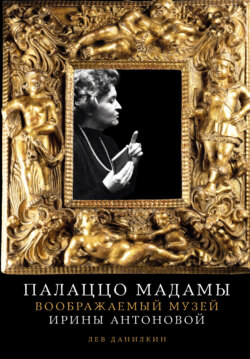

Читать книгу Палаццо Мадамы: Воображаемый музей Ирины Антоновой - Лев Данилкин - Страница 6

V

ОглавлениеДоссо Досси

Пейзаж со сценами из жизни святых. 1530

Холст, масло. 60 × 87 см

ГМИИ им. А. С. Пушкина, Москва

Одна из бесценных, но почему-то малоизвестных ренессансных вещей Пушкинского – «Пейзаж со святыми» (конец 1520-х – начало 1530-х) Доссо Досси: образец живописи феррарской школы. Сине-зеленое, всех оттенков, марево: в волшебном, джорджоневском «прозрачном тумане» проглядывают несколько отдельных деревьев и рощ, скала, водоем, некие постройки, водяная мельница, силуэт города вдали, крепость, вздымающаяся гора, небо. Там и сям, одновременно, разворачиваются несколько сцен с участием человеческих фигур – как будто некая повседневная жизнь, но соответствующая скорее «религиозным», чем пасторальным моделям: можно разглядеть, как св. Христофор на плечах несет Христа, св. Георгий бьется с драконом, святую Екатерину вот-вот начнут мучить на колесе, какая-то женщина переходит вброд не то ручей, не то озеро…

Все фигуры некрупные, даже мелкие – это именно пейзаж со святыми, а не святые на фоне пейзажа, и даже несмотря на то, что они явно заняты какими-то важными делами, «важность» нивелируется маревом; они тонут в ландшафте, – по правде сказать, на них и не сразу-то обратишь внимание.

Особое любопытство – праздное, спортивно-искусствоведческое, потому что никаким ключом к картине она не является, – вызывает фигура «неизвестной святой»: кто она? Может быть, св. Женевьева[87], а может быть, Маргарита Антиохийская[88], а может быть, и кто-нибудь еще.

⁂

Официальная история – всегда histoire événementielle: хроника, которая пишется на основе пунктира из Больших Событий; если Пушкинский – то вот первая выставка Пикассо, вот «Джоконда», вот «Москва – Париж», вот «первые показали Бойса». Есть, однако ж, – даже если это биография директора Музея, чья карьера зависит от количества и качества крупных Событий, – еще и микроистория: повседневные взаимодействия людей в одном и том же общественном пространстве, причем не обязательно имеющих отношение к государству, вечности, идеологиям.

Странно, что никто до сих пор, кажется, не снял сериал, на манер «Моцарта в джунглях», про амбициозного и гиперответственного директора небольшого музея: как он добывает, у коллег, в церквях, у частных лиц, правдами и неправдами, объекты для выставки; как сочиняет заведомо бесперспективные – не имея права на провал! – предложения «для безвалютного обмена художественными произведениями»; как хватается за голову, узнав, что в картине – на которую несколько лет назад уже протекала крыша – пропороли дыру грузчики; как отчитывается перед смотрящим из органов, почему твои сотрудники[89] приводят в музей иностранцев; как разнимает двух вдов одного художника, затеявших драку из-за наследства – картин – непосредственно в кабинете директора; как ругается с министерством, послом и атташе, требующими выдать на выставку картину, которую выдавать по каким-то причинам не хочется или нельзя, а в случае невыдачи ему грозят тем, что музей никогда и ничего из этой страны больше не получит[90]; как сбегает посреди концерта с собственных «Декабрьских вечеров» после звонка министра, углядевшего в английской и голландской прессе, что на аукционе якобы выставлены несколько штук графики из спорной коллекции Кёнигса, – чтобы срочно вскрыть запасники и посмотреть папку с хранящимися там листами, не украли ли, все ли на месте[91]; как кричит на олухов, которые, зная, что вы договорились с типографией о печати каталога, сегодня последний дедлайн и, если не сдать тексты, выставка откроется без каталога, ничего не написали (или, хуже того, написали, а там крамола, из-за которой выставку сразу же закроют, а переделывать некогда); как спасает своих Ренуаров, Ван Гогов и Гогенов, которых повезли на выставку в швейцарском Мартиньи – и которые вдруг, в количестве 55 штук, страховой стоимостью более 1 млрд долларов, оказались арестованными, прямо в фургонах, по запросу имеющей претензии к РФ фирмы[92].

Неудивительно – когда у вас и склад художественных ценностей, и секретная кладовая для военных трофеев, и площадка для дипломатических ритуалов, и гнездо диссидентов, и детская студия, – что здесь все время, помимо запланированных событий, случается что-то не то. Сохранившиеся и доступные объяснительные записки в Минкульт, а также протоколы дирекции описывают целые букеты происшествий: «20 января 1960 г. в одном из экспозиционных залов ГМИИ им А. С. Пушкина при ремонте электроосвещения над стеклянным потолком упало стекло плафона, осколки которого повредили один из экспонатов и только по счастливой случайности не задели никого из посетителей (в это время в зале находились 4 детских экскурсионных группы)». «К сожалению, у нас было несколько грубейших нарушений хранительской дисциплины. Акимова – взяла музейный экспонат домой. Гагарина – отправила с багажом» (выступление ИА на дирекции, 11.01.1990). «Вчера 8 августа в 17 часов 3 минуты в зале греческой выставки "Акрополь 1975–1983. Изучение, исследование, восстановительные работы" самопроизвольно рухнула подставка под мраморной скульптурой "Нижняя часть шестой кариатиды Эрехтейона" (инв. № 7163), в результате чего памятник упал на мраморный пол и несколько фрагментов подлинного мрамора и часть догипсовки откололись». «7 октября 1985 года в 14:00, проходя по колоннаде, где размещена экспозиция картин выставки объединения "Млода польска", посетитель выставки Газаров Л. С., споткнувшись о подиум, упал и при падении зацепил сложенным закрытым зонтом и прорвал картину В. Хофмана "Концепт"».

Весьма значительная часть рутинной деятельности директора – ведение корреспонденции. Вы месяцами переписываетесь с организациями-смежниками – о заказе к Олимпиаде ковровой дорожки для Розовой лестницы и форменных костюмов для сотрудников (в отделе рукописей есть целая папка документации на этот счет); с компетентными органами – о проникновении в здание музея постороннего человека в ночное время и об усилении охраны; с девочками-семиклассницами, ставшими жертвами синдрома Стендаля при посещении выставки – и присылающими директору деньги с просьбой купить на них букет цветов, чтобы положить перед картиной Мантеньи («Дорогая Наташа, меня очень тронуло Ваше письмо. Как хорошо, что Вы так точно и верно понимаете искусство. И не только искусство, но и задачи более общего порядка, которые ставит Музей, организуя выставки. Посылаю Вам каталог и желаю доброго здоровья и счастья Вам и Вашим близким. Цветы, как Вы просили, мы положили на ящик с картиной Мантеньи. С уважением, Ирина Антонова»); с собственным отделом кадров – самолично утверждая стажировки сотрудников, корректируя премии и сочиняя характеристики для личного дела; с «Аэрофлотом» – который относится к перевозке произведений искусства небрежно, постоянно повреждает музейные грузы и при этом отказывается пускать сопровождающих на летное поле; с изобретателями и рационализаторами – которые придумали новейшее устройство для очистки подошв обуви и разумно пришли к выводу, что ГМИИ – идеальное место для его внедрения; с сумасшедшими, склочниками и просто обладателями большого количества лишнего времени. Особая статья – ответы на жалобы и сочинение их; посторонним трудно представить, до какой степени музей – бездонный кладезь материала для доносов. Вот ИА отвечает своему начальству в Минкульте на полученные Музеем восемь писем и открыток от гражданина США Филипа П. Томпсона, который «был весьма удивлен, что в музее экспонируются полотна только одного американского художника Рокуэлла Кента…» (вердикт ИА: «Тон писем дает основание считать, что их автор психически неуравновешенный человек»). Вот отвечает на пятистраничное письмо въедливого посетителя о том, почему это по этикеткам ничего нельзя понять, а детям на их вопросы, с какой стати «тут все голые», никто не может ничего сказать; вот объясняет, что висящие в залах Музея картины Буше – не порнография, а напротив… Вот сама ИА жалуется (1980-е) замминкульта П. И. Шабанову на Московский горкомбинат гардеробного обслуживания – странным образом музейные гардеробщики работали в другой организации и плевать хотели на специфику учреждения: «…подрывают авторитет Музея. Являются на работу в нетрезвом виде, сквернословят, некорректно относятся к посетителям, в числе которых немало зарубежных гостей». Что же делать? «Нужно 28 гардеробщиков штатных – своих». И тут же – экономическая подоплека дела: «Средняя норма крючков на 1 гардеробщика – 110 шт. Количество номеров в гардеробе Музея – 1500. Зарплата в месяц – 70 р.»[93].

Любой большой музей был бы прекрасным материалом для голландских жанровых картин, вроде стеновских или тенирсовских, иллюстрирующих, что бывает, когда «хозяйка дома уснула и все пошло кувырком»; Пушкинский – если не «в особенности», то уж точно «не исключение». Несмотря на то что, в представлении обывателя, Музей – бесперебойно функционирующая машина, все винтики которой должны соблюдать регламент, на деле, во-первых, «люди искусства» игнорируют правила по рассеянности или общей неорганизованности, а технические работники – потому что государство им недоплачивает, во-вторых, как те, так и другие часто заняты не тем, чем должны бы, – и, случается, вместо того, чтобы заполнять карточки для каталогов, флиртуют, отмечают праздники и бегают по магазинам, в-третьих – наступают моменты, когда вместо безупречного порядка воцаряется хаос.

Эталонным в этом отношении оказался день 9 марта 1965 года – когда выяснилось, что из ГМИИ украдена бесценная (ориентировочная стоимость в официальных документах – 110 000–120 000 рублей) картина Франца Хальса «Евангелист Лука»[94]. Позже в документах возникнет неприятная формулировка – «халатное отношение работников», которые во время планового обхода осматривали зал номер 7, но, что вместо картины висит одна рама с вырезанным холстом, – прозевали, и обнаружилось это лишь на следующий день. Штука в том, что в Музее был санитарный день и сотрудницы по инерции отмечали 8 Марта.

По сообщению И. Голомштока, замять скандал не удалось: «…не звонили во все колокола – но все равно утекло, и по Би-би-си сообщили»[95].

ИА припоминала историю с Хальсом нечасто и неохотно – возможно, еще и потому, что самой ее в момент кражи не было в Москве, и, судя по тому, что спустя 19 дней после происшествия кабинет директора по-прежнему пустовал, она находилась где-то достаточно далеко; если свериться с известным календарем ее поездок – в Японии, где показывали «Шедевры современной живописи из СССР», ГМИИ то есть и Эрмитажа.

Впрочем, в архиве ГМИИ хранится документ, где зам по административно-хозяйственной части предлагает отозвать ее из «отпуска» (там же, кстати, есть сообщение, что в течение года в Пушкинском произошло три кражи: похищена бронзовая статуэтка, украдены три монеты (о чем не сообщалось милиции) – и вот теперь вырезана картина). Все это не могло не заинтересовать компетентные органы. Расследование длилось много месяцев – и едва ли благоприятствовало продолжению директорской деятельности ИА: недоброжелателям не надо было прилагать особых усилий, чтобы представить происшествие как прокол руководителя. Особенно болезненным для ИА и ее коллег стало то, что преступление совершил кто-то из своих: посторонних в Музее не было – так что на допросы таскали в основном сотрудников.

К счастью, осенью похитителя удалось отловить – им оказался действительно официально числившийся реставратором ГМИИ с 1963 года В. Волков.

23 февраля 1966-го (после суда) ИА устроила общее собрание сотрудников, реконструировала, в качестве прелюдии и в манере Пуаро, полную картину преступления – после чего прочла пространную лекцию про бдительность и трудовую дисциплину, в особенности про процедуру приема новых сотрудников: отныне только с железными рекомендациями.

В список пострадавших вошел непосредственно похититель Волков (лишившийся возможности продолжать реставрационную деятельность в Пушкинском из-за вступившего в силу приговора – 10 лет лишения свободы), дежурная по залу (которую сняли с работы) и уличенная в вязании на посту, пока не было посетителей, музейный смотритель с говорящей фамилией Стороженко (переведена в уборщицы плюс строгий выговор с взысканием).

Удачный финал детективной истории, выглядевшей как голубая мечта Петровки, 38 (уголовщина в храме искусства, попытки сбыть шедевр иностранцу, реставратор с двойным дном, герметичный детектив – преступление в запертом помещении), навел вышестоящие профильные организации на идею использовать этот сюжет как рекламу правоохранительных органов: хорошее государство – не там, где не воруют, а там, где преступников находят и наказывают. Сразу же после суда в Музей полетели поддержанные Минкультом и МВД запросы о возможности съемки художественного фильма о краже в музейных декорациях. Последнее, чего хотелось бы ИА, – ассоциироваться со скандальной историей, которая и так уже была растащена прессой по косточкам. Но как бы ни желал ГМИИ побыстрее свести это пятно со своей белоснежной репутации, как бы ни требовал убрать из сценария все детали, по которым можно догадаться, что речь именно о Пушкинском, кинематографистам пришлось открыть дверь, а консультантам с Петровки – улыбаться пошире. «Возвращение св. Луки» продемонстрировали на больших экранах уже в 1970-м; динамичный сюжет, а также артисты Санаев, Дворжецкий и Басилашвили обеспечили фильму порядочную аудиторию; директора Музея среди персонажей, по счастью, не оказалось.

Происшествие, которое полвека спустя воспринимается как анекдотический случай, в 1965-м стало жестоким испытанием для всех сотрудников. Реставратор Чураков занимался восстановлением сильно поврежденного красочного слоя «Луки» два года. О. Никитюк в своих мемуарах несколько раз вспоминает[96], что середина 1960-х была особенно тяжелой эпохой, – и упоминает про допросы на площади Дзержинского и про гипотетическую связь смерти <старейшей сотрудницы Музея> К. Малицкой с потрясениями от кражи Хальса; видимо, чтобы добиться результата, сотрудникам хорошо потрепали нервы. ИА в тот момент еще не стала той Антоновой, чей грозный характер был известен всей стране, – но на нее давили Фурцева с чиновниками и МУР – и от нее, конечно, сильно доставалось сотрудникам, особенно главному хранителю, порекомендовавшему Волкова в качестве реставратора.

«Евангелиста» снова привезли в Пушкинский в 2000-е – на выставку «100 картин из музеев Украины», которую ИА разрешила назвать «Возвращение св. Луки». В кратком вступлении к каталогу ИА, не вдаваясь в подробности, заметила, что название «далеко не случайно»: в него «вынесено название популярного фильма, который запомнился миллионам советских людей. Это символично не только потому, что на выставке представлены хранящиеся в Одессе две легендарные картины Франца Хальса, с одной из которых связана захватывающая детективная история».

В Музее вспоминают еще один похожий момент. Дело было в самом начале 1980-х: дежуривший в тот день искусствовед Виктор Мизиано, совершая вечерний обход, обнаружил в одном из залов, на щите, где висела небольшая деревянная итальянская икона XIV века, пустое место; смотрительница задремала и пропустила момент исчезновения. Мизиано забил тревогу; охрана вызвала милицию. ИА узнала о наступившем армагеддоне из телефонного звонка; не задумываясь, она наказала закрыть музей, никого не выпускать, заблокировать всех, кто там находился. Сотрудники понимали, что в принципе это незаконно и директор может ответить за свое самоуправство, – однако исполнили распоряжение, «под ее ответственность». Выскочив из своей квартиры на Ленинском, она села за руль и буквально через несколько минут, промчавшись по городу на огромной скорости, была в Музее. По громкой связи, с глебжегловским металлом в голосе, она объявила растерянным посетителям: похищен экспонат, и если через 15 минут его не предъявят – например, поставят где-то на видное место, – то я лично обыщу каждого, кто сейчас в залах; вы окружены, сопротивление бесполезно, сдавайтесь. Милиция, что характерно, отказывалась проводить такого рода фильтрацию, ссылаясь на отсутствие права обыскивать граждан без санкции суда. ИА настаивала – «я отвечу». По словам мемуаристов, ей удалось настроить смотрителей таким образом, что те согласились задерживать и проверять всех посетителей лично – и уже едва ли не принялись заглядывать в сумки тех, кому не посчастливилось оказаться в Музее в этот день. «Однако она это настолько убедительно сказала, что через 15 минут икона стояла на лестнице; ее вернули, подкинули»[97].

На вопрос автора, свидетельствует ли этот эпизод о том, что ИА была хорошим директором, завотделом искусства и археологии античного мира В. П. Толстиков усмехается: «Это хорошая черта. Смелость хорошая черта. Но и бандиты бывают смелые. И грабители бывают очень смелые и дерзкие. Вот у нее было сочетание такое, да: воля, смелость – и безжалостное отношение к людям – абсолютно»[98].

87

Лазарев В. Н. К истории ренессансного пейзажа (новый пейзаж Доссо Досси) // Труды Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. – М.; Л.: Искусство, 1939.

88

Алёшин П. «Пейзаж со сценами из жизни святых» Доссо Досси из ГМИИ им. А. С. Пушкина. Опыт интерпретации // Искусствознание. 2013. № 3–4.

89

Среди которых обреталось немало весьма эксцентричных персонажей; вообще, в музее была некая «сумасшедшинка» – в том смысле, что он, по мнению многих мемуаристов, стал чем-то вроде убежища для людей из хвостов гауссова колокола – с разного рода отклонениями от того, что принято считать средним уровнем. Полный каталог чудаков Пушкинского занял бы не меньше места, чем каталог проведенных там за сто лет выставок. Здесь был человек, знающий 18 языков. Был савант, наизусть помнящий весь каталог огромной музейной библиотеки. Был, на высокой должности, профессиональный орнитолог – каждый год на два месяца пропадавший где-то в Средней Азии – и затем публиковавший каталоги своих открытий в Британии. Каратист. Парикмахер – стригший коллег-клиентов чуть ли не в Итальянском дворике. Человек, самостоятельно выучивший шумерский (!) язык. Одержимый скарабеями египтолог, пристраивавший бездомных собак и кошек прямо в автомобильной пробке у «Кропоткинской». В этом контексте некоторые яркие «странности» директора – подлинные или приписываемые – выглядели вполне приемлемыми.

90

А. Данилова. Личное интервью.

91

Я. Саркисов. Личное интервью.

92

https://www.kommersant.ru/doc/627226.

93

Мало того, приверженность гардеробщиков пьянству и дурные манеры, как это часто бывает, шли рука об руку с неспособностью сосредоточиться на выполнении своих прямых обязанностей – печальный факт, подтверждаемый рассказом одной сотрудницы, оказавшейся невольной свидетельницей разговора директора с ворвавшимся к ней в кабинет посетителем, негодующим в связи с пропажей сданной на хранение шапки. В ответ на проклятия разъяренного мужчины ИА просто спросила: «Сколько стоит ваша шапка?» – и, не торгуясь и не пеняя на гардеробщиков, извлекла из сумки кошелек – и вручила потерпевшему названную им сумму.

94

Картина принадлежала не ГМИИ, а Одесскому музею, где хранятся сразу две картины из цикла, ее привезли на выставку европейской живописи из собраний музеев СССР. Их долго считали работой анонимного русского художника (в самом деле, это не «типичный Хальс» – единственный опыт художника в религиозной живописи; никаких «ренессансных локтей» и добродушных улыбок; все четверо – чистые платоны каратаевы), но искусствовед Линник, несмотря на отсутствие подписей и прямых аналогий в творчестве Хальса, доказала, что это Хальс: евангелисты Лука и Матфей. Любопытно, что в 2013 году «олигарх» Усманов по просьбе ИА приобрел для ГМИИ еще одну картину из этого цикла – «Евангелиста Марка». Те, кто видел ИА в день, когда пришла новость о покупке Хальса, описывают нечто вроде экстаза: ИА была не просто воодушевлена тем, что в ее Музее теперь есть еще один из величайших голландских художников, но буквально «светилась» (С. Загорская. Личное интервью.): es ist vollbracht, «свершилось».

95

Голомшток И. Н. Занятие для старого городового. Мемуары пессимиста. – М.: АСТ, 2015.

96

О. Никитюк. Воспоминания, рукопись.

97

В. Мизиано. Личное интервью.

98

В. Толстиков. Личное интервью.