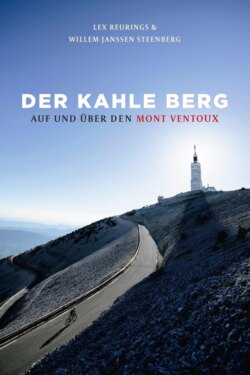

Читать книгу Der kahle Berg - Lex Reurings - Страница 11

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеDER BERG

»Man kann Rad fahren, was man will, aber letztlich geht es um

die 20 Kilometer, die auf den Gipfel des Mont Ventoux führen.«

– Bart Jungmann: Fietsroutes – Zeven favorieten, in: de Volkskrant, 2. März 2013

Der Name

Riese der Provence, weißer Wächter der Provence, Zuckerbrot, kahler Berg, Midlife Mountain. Es sind Spitznamen, die keiner weiteren Erklärung mehr bedürfen, und für den Literaturliebhaber ist auch die Bezeichnung Olymp des Südens eindeutig. Viele Radfahrer werden sich auch ihren eigenen Kosenamen ausgedacht haben, aber lassen Sie uns nicht darüber reden – in der Öffentlichkeit benutzt man nicht den Kosenamen seiner Geliebten.

Mont Ventoux – Höhe: 1.909 Meter; geografische Koordinaten: 44° 10’ 26’’ N, 5° 16’ 38’’ O. Woher hat das etwa 25 mal 15 Kilometer große Massiv an der Grenze der Départements Drôme und Vaucluse, etwa 40 Kilometer nordöstlich von Avignon gelegen, seinen Alltagsnamen, so wie er im Michelin-Führer steht?

Die offensichtlichste Erklärung hat mit dem Französischen le vent zu tun: der Wind. Mont Ventoux bedeutet in dieser Interpretation »windiger Berg« oder »windumtoster Berg«. Diese Erklärung kommt nicht von ungefähr. Jeder, der schon einmal inmitten eines starken Mistrals1 an der Spitze der Mondlandschaft gestanden hat, wird diese Erklärung sehr plausibel finden. Und wenn wir die meteorologischen Daten und Fakten betrachten, bestätigt sich, was viele Radfahrer während ihrer Plackerei bergauf persönlich erlebt haben: Auf dem Ventoux kann es gehörig toben; die D 974 heißt 70 Meter unterhalb des richtigen Gipfels nicht umsonst Col des Tempêtes oder »Pass der Stürme«. Hören wir also besser gut auf die Warnungen, wenn das Wetterinstitut »starke Windböen mit Spitzen von 120 bis 150 km/h« kommen sieht; auf dem Ventoux wurden als Rekord schon 320 km/h gemessen.

Die zweite Erklärung für den Namen Ventoux ist etwas subtiler. Das Wort Ventoux geht möglicherweise zurück auf das Keltische des ersten oder zweiten Jahrhunderts, die Sprache des Stammes, der damals in diesen Gegenden lebte. Bodenfunde auf dem Gipfel des Berges deuten auf die Möglichkeit hin, dass die Kelten dort den Berggott Vintur verehrten. Dessen Name soll sich von ven-topp ableiten, was so viel wie »schneebedeckter Gipfel« bedeutet. Der Vorsilbe ven wird übrigens auch die Bedeutung »weithin sichtbare Anhöhe« zugeschrieben. Dies sind durchaus nachvollziehbare Bezeichnungen für einen Berg, der von November bis Ende März/Anfang April unter einer Schneedecke begraben liegt und auch im Sommer eine glänzend weiße Spitze besitzt. Auch im Juli oder August kann hier noch mal kurz Schnee fallen und es ist alles andere als ungewöhnlich, wenn Ende Mai/Anfang Juni in einer schattigen Ecke an der Nordflanke des Massivs noch Schnee liegt.

Eine dritte »Übersetzung« des Namens Mont Ventoux, die ebenfalls mit der Götterverehrung auf dem Gipfel zusammenhängt, soll, so meinen einige, »Berg aller Geister« lauten. Wer die Wahrheit kennt, soll es sagen.

Die Höhe

Die Höhe des Ventoux war im Laufe der Jahrhunderte recht variabel, wenn man den Messungen vertrauen darf. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts glaubte man den Gipfel auf 2.027 Metern Höhe, später kam man auf 1.976 Meter, auf 2.019 Meter und im Jahr 1823, sehr genau, auf 1911,4 Meter. Im Jahr 1882 wurden 1907,870 Meter gemessen – ja, auf den Millimeter genau. Die französische Luftwaffe gibt an, dass der Ventoux 1.912 Meter hoch ist. Diese Höhe nannte auch das Schild, das bis vor einigen Jahren über dem »Laden« hing, obwohl man hier bei genauerem Hinsehen noch undeutlich 1.909 Meter lesen konnte, die Höhe, die sich auch auf den berühmten Michelin-Karten findet.

Das Schild an dem prosaischen Pfosten gegenüber dem Laden behauptete 2010, dass der Berg 1.910 Meter hoch sei, fand aber 2012 heraus, dass der Gipfel auf 1.912 Metern Höhe liegt. Mitte 2015 gab es ein neues Schild … und somit eine neue Höhe: 1.911 Meter. Gegenüber, direkt am Fuße des weißen Turms, ist der Netzbetreiber Télédiffusion de France (TDF) auf einem Schild nahe des Eingangs zum Centre émetteur du Mont-Ventoux der Meinung, dass es genau 1.900 Meter sein müssen. Guy Gérard Durand2, der ein Buch über die Historie von Bedoin geschrieben hat, nennt 1.907 Meter. Die Wanderkarte des IGN gibt 1.910 Meter an. Und die Tour de France? Die schickt die Fahrer hinauf auf 1.895 Meter.

Und sie liegt damit tatsächlich am nächsten dran. Das wissen wir seit Juni 2016. Am 10. Juni jenes Jahres haben nämlich géomètres-experts de la chambre départementale du Vaucluse, die Landvermesser des Départements, ihre Ausrüstung am Gipfel aufgebaut, und inzwischen wurde das Ergebnis ihrer Berechnungen offiziell bestätigt, und zwar vom Institut national de l’information géographique et forestière – so heißen inzwischen, seit ihrem Zusammenschluss zum 1. Januar 2012, das Inventaire forestier national (IFN) und das Institut géographique national (IGN, bekannt von den gleichnamigen Karten). Der Col du Mont Ventoux, die asphaltierte Straße vor dem »Laden«, ist von nun an 1897,10 Meter hoch. »Bis auf weiteres«, wäre man geneigt zu sagen…

Es heißt, dass die Verwaltung des Départements Vaucluse nun oben auf dem Gipfel die richtige Höhe angeben wird. Dies ist zum Zeitpunkt der Recherchen für diese Ausgabe von Der kahle Berg allerdings noch nicht geschehen. Am 16. Mai 2017 wurde jedoch ein neues Schild mit einer neuen Höhenangabe – 1.909 Meter – angebracht, nachdem das alte Schild mit der Höhenangabe 1.911 Meter seit Januar desselben Jahres verschwunden war. Im Sturm davongeweht? Oder abgenommen, um es zu ersetzen? Von Souvenirjägern gestohlen? Das Verschwinden führte jedenfalls zu einer eigenen Twitter-Kampagne unter dem Hashtag #touchepasamontventoux (Hände weg vom Mont Ventoux) mit zahlreichen Bildern des Höhenschildes oder eines seiner Vorgänger. Der Initiator hoffte, dass dies den Dieb davon überzeugen würde, das Schild zurückzubringen…

Nach der Arbeit der géomètres-experts hat sich jedoch bisher noch nichts geändert. Das Schild an dem Pfosten am Rande des Aussichtsplateaus zeigte zuletzt noch immer 1.909 Meter an. Gut für das Ego aller Radfahrer, die die Plackerei auf sich genommen haben. »Locker über 1.900 Meter« klingt bei der Berichterstattung an der Heimatfront nun mal etwas beeindruckender als »nicht ganz 1.900 Meter«.

Aber, ach, worüber machen wir uns Sorgen. Jeder, der nach vollbrachter Tat irgendeine Zahl in der Nähe von 1.900 Metern erwähnt, liegt der Wahrheit bedeutend näher als die Menschen im Mittelalter, als man noch glaubte, der Ventoux wäre 6.000 Meter hoch…

All diese Unterschiede sind darauf zurückzuführen, dass nicht jede Messung auf dem gleichen Nullpunkt basiert und dass manche Vermesser die »Passhöhe« – in diesem Fall also das asphaltierte Gipfelplateau, die D 974 – nehmen, während andere die absolute Spitze des Berges messen. Und dann stellt sich die Frage, was Kartografen, Straßenverwaltungen und andere mit diesen Daten machen. Wenn die Pläne zur »Neugestaltung« des Ventoux durchkommen, soll auch die eher inkonsequente Beschilderung entlang der verschiedenen Zufahrtsstraßen erneuert werden. Man sollte es hoffen…

Abschließend noch einige weitere Messdaten aus dem Bericht der géomètres-experts. Das Chalet Reynard liegt auf 1.417,75 Metern Höhe, die Kurve bei Saint-Estève auf 529,91 Metern und der Start in Bedoin auf 309,39 Metern.

Die Entstehungsgeschichte

Der Mont Ventoux ist aus geologischer Sicht gar nicht mal so alt. Vor etwa 60 Millionen Jahren schoben sich tief unter der Provence Erdschichten wie wandernde Eisschollen gegen- und übereinander. Ähnlich wie bei einem DIN-A4-Blatt, dessen Ober- und Unterkante man auf einer ebenen Fläche aufeinander zubewegt, sodass sich eine Falte erhebt, entstanden durch diese Erdaktivität verschiedene in Ost-West-Richtung verlaufende Gebirgszüge wie die Pyrenäen, die Baronnies, die Montagne de Lure, der Luberon, die Alpillen und eben auch das Massiv des Mont Ventoux. Die Nordseite des Ventoux ragt steil und schroff in die Höhe. Auf der Südseite indes erhebt sich der Berg viel allmählicher aus der Ebene – zum Plateau de Vaucluse hinab erstrecken sich sanft abfallende, von der Sonne verwöhnte Hänge.

Ein markantes Merkmal des Berges ist natürlich der kahle Gipfel. Wie der Untergrund des gesamten Vaucluse besteht er aus Kalkstein. Kalkstein ist das Sediment, das sich im flachen Meer, das vor Hunderten Millionen Jahren die gesamte Provence bedeckte, abgelagert hat. Als sich das Wasser später zurückzog und der Ventoux sich zu erheben begann, nahm er den einstigen Meeresuntergrund mit in die Höhe. Im Laufe der folgenden Jahrhunderte zerbarst die einstmals massive Gesteinsschicht unter dem Einfluss von Wind und Wetter zu den Milliarden von Felsbrocken, die heute die berühmte »Mondlandschaft« formen.

Übrigens hat im Süden Frankreichs nicht allein der Ventoux aus diesem Grund eine nackte Spitze aus kalkhaltigem Geröll. Wenn Sie ein Stück weiter östlich die Montagne de Lure hinauffahren (siehe Montagne de Lure: Die kleine Schwester des Mont Ventoux, S. 272), liegt der Gedanke nahe, dass deren Entstehungsgeschichte parallel zur derjenigen des Mont Ventoux verlaufen sein könnte. Und tatsächlich, so ist es: Die prähistorischen Urkräfte, die den kalksteinhaltigen Meeresuntergrund in die Höhe gedrückt und das geschaffen haben, was heute der kahle Riese der Provence ist, bildeten auf die gleiche Weise auch die Montagne de Lure. Und so ist es kein Wunder, dass sich die beiden so ähnlich sind.

Das Klima

Klimazonen. Auf dem Mont Ventoux kommen ganz besondere klimatische Bedingungen zum Tragen. Man könnte sich den Ventoux als einen mehrschichtigen Kuchen vorstellen, der beim Backen auf der einen Seite – seiner Nordflanke – durch einen falschen Luftzug im Ofen (den kalten Mistral) am unteren Rand etwas eingesunken ist.

In den unteren Lagen des Mont Ventoux herrscht ein mediterranes Klima. Auf der Nordseite endet es in einer Höhe von etwa 500 bis 600 Metern, auf der Südseite auf 800 bis 900 Metern. Die nächste Klimazone erstreckt sich auf der Nordseite über etwa 500 Höhenmeter, auf der Südseite über 300. Dann folgt ein Bereich, der auf beiden Seiten bis auf etwa 1.700 Meter hinaufreicht. Auf dem Gipfel findet man dann Bedingungen vor, denen man auch auf Grönland oder in Lappland begegnet.

Es liegt auf der Hand, dass man nicht überall genau sagen kann, auf welcher Höhe sich die Grenze zwischen einer Klimazone und der nächsten befindet. Natürliche Gegebenheiten wie Landschaftsfalten, Schluchten, die Lage eines Hanges in Bezug auf die Sonne und dergleichen schaffen vielerorts ein besonderes Mikroklima.

Für Kenner ist es faszinierend zu sehen, welche Folgen dieser Übergang von einem mediterranen Klima am Fuße des Berges zu den Polarkreisbedingungen am Gipfel für die Pflanzen- und Tierwelt hat. So beginnt tatsächlich der größte Zedernwald Europas im für diese Spezies geeigneten Klima auf Höhe des Pavillon de Roland, während im fast polaren Klima am Gipfel naturgemäß kaum etwas wachsen will. Doch wer gut hinsieht, entdeckt zwischen den Felsbrocken die prächtigsten Pflanzen und Blumen, die sonst nur im hohen Norden vorkommen.

Wind. Es ist unmöglich, ihm zu entgehen: Auf dem Mons Ventosus, dem windigen Berg, muss man darauf gefasst sein, dass es öfter mal weht. In der Provence unterscheidet man 32 verschiedene Arten von Wind; in der Tat wird niemand den Provenzalen einen Mangel an Feinsinnigkeit vorwerfen können! Für Radfahrer aus unseren Landstrichen sind solcherart Nuancierungen indes wenig geeignet: »[…] der einsame Radfahrer, der sich tief über den Lenker gebeugt seinen Weg gegen den Wind bahnt«3, lehnt sich am Ventoux vor allem gegen den berühmten Mistral, den kalten Wind, der hier immer auf der Spitze des Rennens zu stehen scheint.

Dass es auf dem Ventoux so zugehen kann, ist nicht weiter verwunderlich. Der Gipfel des Ventoux ist »ominiprésent dans les paysages«, wie die Franzosen sagen. Er erhebt sich hoch oben über dem Land, und wo man sich in der Provence auch gerade befindet: Man kann ihn praktisch immer und von überall aus sehen. Das bedeutet, dass es nichts gibt, was den Wind aufhalten würde, sodass er ungebremst auf den Ventoux zustürmen kann.

Unsere Vorfahren glaubten, dass der Mistral irgendwo auf der Nordseite des Ventoux, tief im Inneren des Bergs, in einer Höhle bei Brantes geboren wurde, die heute noch Grotte du Vent (Höhle des Windes) genannt wird, oder auch Trou Soufflant (wörtlich: »pustendes Loch«) oder Trou du Souffleur, was so viel bedeutet wie »Souffleurkasten«.

Die heutige Wissenschaft weiß es besser. Der Mistral, ein kalter, meist trockener Wind polaren Ursprungs, weht durchschnittlich 151 Tage im Jahr aus Norden/Nordwesten Richtung Frankreich. Dort wird er durch die Alpen zur Rhône hin umgeleitet. Das lange, untere Rhônetal wirkt dabei wie ein Tunnel: Der Luftstrom wird dort gleichsam hineingepresst, sodass seine Geschwindigkeit, ungebremst durch natürliche Hindernisse, stark zunimmt.

Der Mistral ist also immer ein Nordnordwestwind. Das erklärt, warum man sich oben in der Mondlandschaft in einem Moment die Seele aus dem Leib treten muss, um voranzukommen, und im nächsten Moment etwas durchatmen kann. Schließlich schlängelt sich die D 974 dort in einem kurvenreichen Zickzackkurs hinauf: ein Stückchen nordwärts (Gegenwind), nach der Kurve dann Richtung Westen (Seitenwind), nach der nächsten Kurve wieder gen Norden (Gegenwind) und so weiter.

Als Radfahrer hat man es in der Regel mit dem sogenannten weißen Mistral zu tun. An einem überwiegend blauen Himmel schweben hier und da hohe Wolken, die die Form von Linsen oder Sepiaschalen haben, diesen weißen Rückenknochen von Tintenfischen, die man manchmal am Strand findet. Aber gelegentlich hat man Pech und der Himmel hat sich zugezogen und es regnet; dann ist man dem ausgesetzt, was schwarzer Mistral genannt wird.

Am häufigsten bläst der Mistral Ende Winter/Anfang Frühling und im Juli, und je höher man kommt, desto kräftiger.

Daneben gibt es noch den Marin, einen feuchten Wind, der vor allem im Herbst aus Süden/Südosten vom Mittelmeer her nach Frankreich hineinweht; das geschieht durchschnittlich 91 Tage im Jahr. Wenn der Marin sich erhebt, wissen die Menschen, dass es bald aus Kübeln schütten wird.

Aber es gibt nicht nur Grund zum Klagen, denn wir haben auch noch den Ventoureso, »die Brise vom Ventoux«. Die Einwohner von Arles, einer Stadt südwestlich des Mont Ventoux, gaben diesem Namen jenem trockenen, frischen Wind, der für sie gelegentlich aus Nordosten kommt, also aus Richtung des Ventoux. Besonders in heißen Sommern ist diese angenehm frische Brise mehr als willkommen.

Extreme Windgeschwindigkeiten. Es ist klar, dass in großen Höhen – und der Gipfel des Ventoux liegt ziemlich hoch – der Wind häufiger und heftiger weht als in der Ebene der Provence. Hinzu kommt, dass der beinahe senkrecht aus der Ebene aufsteigende Ventoux den heranströmenden Wind zu noch höheren Geschwindigkeiten antreibt.4 Einige behaupten, dass oben auf dem kleinen Gipfelplateau an 256 Tagen im Jahr ein starker Wind weht, andere sprechen von 173 Tagen, wieder andere kommen auf 130 Mistraltage im Jahr. An 118 davon soll der Nordwind mehr als 100 km/h erreichen; mehrmals wurden schon über 250 km/h gemessen.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums steht der absolute Windgeschwindigkeitsrekord seit dem 15. Februar 1967 bei 320 km/h, ein Wert, der am 19. November desselben Jahres noch einmal gemessen wurde; übrigens war es seinerzeit nicht der Mistral, sondern der Marin, der über den Berg hinwegfegte. Am 20. März 1967 erreichte der Mistral seine (vermeintliche) Höchstgeschwindigkeit: 313 km/h.

Zum Vergleich: Als Windrekord in den Niederlanden gilt bisher ein Stundenmittelwert von 132,2 km/h, den die Messstelle KNMI Maastricht am 4. Juni 1912 vermeldete. Die bisher stärkste offiziell auf dem niederländischen Festland gemessene Böe bekam Hoek van Holland ab: Am 6. November 1921 zeigten die Messgeräte dort einen Ausreißer von 162 km/h an – Peanuts im Vergleich zur geschätzten Geschwindigkeit des Wirbelsturms auf Vlieland am 5. November 1948: 202 km/h. Aber Vorsicht: Unterschiedliche Quellen liefern jeweils abweichende Zahlen.

Man erzählt sich – und mehrere Leute behaupten, es mit eigenen Augen gesehen zu haben –, dass bei den oben genannten Windgeschwindigkeiten auf dem Ventoux die Steine die Hänge hinaufgeweht werden. Se non è vero, è bon trovato – wenn es nicht stimmt, ist es zumindest gut erfunden… Es ist generell ratsam, all diese Informationen mit Vorsicht zu betrachten. In der Vergangenheit haben sich die Windmesser nicht gerade durch ihre Genauigkeit ausgezeichnet, sie zeigten oft zu hohe Werte an. Dies ist seit dem 7. Juli 2016 anders – siehe Der braune Turm in: Der Berg, S. 33.

Weil der Gipfel dieses Berges nun mal so vortrefflich die Fantasie anregt, im Folgenden noch ein paar weitere Daten und Fakten zu den Wetterbedingungen dort oben – mit Dank an die französischen Meteorologen, das Verteidigungsministerium sowie verschiedene Tourismusbüros und Naturschutzorganisationen.

Die Winter auf dem Gipfel des Ventoux wollen kein Ende nehmen. Mehr als 140 Tage im Jahr liegt dort oben Schnee, an 173 Tagen herrscht Frost und es kann wirklich sehr kalt werden: Die durchschnittliche Jahrestemperatur liegt zwischen 3 und 4 °C, aber die niedrigste in der kalten Jahreszeit gemessene Temperatur beträgt jedes Jahr etwa –27 °C. Selbst im Juli und August können die Temperaturen manchmal unter den Gefrierpunkt sinken. Andererseits: Während der Hitzewelle Ende Juni 2019 wurden oben auf dem Gipfel 33 °C gemessen – siehe Wetter in: Tipps, S. 177.

Im Sommer sind es am Gipfel meist zwischen 10 und 18 °C, was etwa elf Grad kühler ist als am Fuße des Berges – nicht wenige Besucher lassen sich davon überraschen.

Das Wetter auf dem Ventoux ist nicht nur eigenwillig, es kann auch in kurzer Zeit von einem Extrem ins andere umschlagen, und es ist oben immer ein Stückchen kälter als im Tal. La Provence, die lokale Tageszeitung des Vaucluse, formuliert es so: »En terme de météo, il se passe toujours quelque chose au Ventoux. Sa normalité, c’est l’excès. On y est, le plus souvent, dans le trop. Trop chaud, trop froid ou trop venté…«. Frei übersetzt: »Was das Wetter betrifft, ist auf dem Ventoux immer etwas los. Das Abnormale ist dort die Norm und meistens ist es hier ›zu‹: zu heiß, zu kalt oder zu windig.« Etwas, was insbesondere Radfahrer und Wanderer stets bedenken sollten.

Und dann versteckt sich der Gipfel auch noch an 200 Tagen im Jahr in den Wolken, auch das natürlich keine perfekten Fahrradbedingungen entlang der leeren Hänge. Obwohl, leer? Das Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Equipement du Mont Ventoux (SMAEMV), das sich mit der Organisation von allen möglichen Dingen befasst, die sich auf dem Gipfel des Berges abspielen, schätzt, dass jedes Jahr rund 700.000 Menschen das Vaucluse von oben herab in Augenschein nehmen… Fast 70 Prozent davon sind Franzosen, die Gäste aus dem Ausland kommen hauptsächlich aus Deutschland, Belgien und den Niederlanden. Nach Angaben der Gemeinde Bedoin erreichen von diesen 700.000 Besuchern rund 130.000 den Gipfel mit dem Fahrrad.

Beeindruckende Zahlen, aber man sollte der Ehrlichkeit halber noch mal betonen, dass keine zwei Quellen die gleichen Zahlen liefern. Eine Frage der Definitionen? Von Messmethoden? Das berühmte französische Laissez-faire? Die einzige zuverlässige Schlussfolgerung, die Sie aus all den Daten ziehen können, sollte lauten: Beim kahlen Berg weiß man nie wirklich, woran man ist.

Wälder

Der Ventoux ist ein erstaunliches Phänomen. Man sollte meinen, dass es so weit im Süden überall ein mediterranes Klima mit der dazugehörigen Flora und Fauna geben würde. Im Tal stimmt das auch, aber wenn man den Berg genauer betrachtet, sieht man bemerkenswerte Dinge. Klimatisch gibt es große Unterschiede zwischen z.B. der Nord- und der Südseite – siehe Klimazonen in: Der Berg, S. 22.

Aber es gibt noch mehr Auffälligkeiten. Nur der Gipfel des Ventoux über 800 Metern besteht aus reinem Kalkstein; in den unteren Lagen wechselt der Kalkstein mit anderen Gesteins- und Bodenarten. Vor allem die Südflanke weist zahlreiche Störungen der ursprünglichen Erdschichten auf. Dies hat Konsequenzen für die Wasserversorgung und damit für die Vegetation.

Die Nordhänge sind im Allgemeinen feucht und dem kalten Mistral voll ausgesetzt. Hier leben nicht sehr viele Menschen; auf dieser Seite des Berges wachsen hauptsächlich Nadel- und Laubbäume.

Die Südhänge liegen direkt in der Sonne. Sie sind trockener und werden von den Menschen viel stärker kultiviert. Denken Sie nur an die Obstplantagen rund um Bedoin und die Weinberge, die man auf dem Weg nach Saint-Estève passiert. Das bedeutet natürlich nicht, dass man auf der Südflanke keinem Baum begegnen würde. Im Gegenteil: Wer von Bedoin zum Chalet Reynard will, kann ihr nicht entgehen, der »kleinen grünen Hölle mit schwarzem Asphaltstreifen«, wie Bart Aardema sie in seinem Berggids voor fietsers nennt, dem »Bergführer für Radfahrer«.

Kahlschlag. Die Aufforstung auf dem Berg ist noch relativ jung. In der Frühgeschichte beanspruchte der Mensch den Wald nur in sehr geringem Maße, aber als sich mehr Menschen an festen Orten niederließen und Äcker anlegten und begannen, Vieh zu halten, wurde die Nutzung des Waldes intensiver. Irgendwann war es so weit, dass Hirten mit großen Herden umherzogen, die alles auffraßen, was ihnen vor die Hufe kam. Doch hatte man offenbar begriffen, dass sich die Dinge in die falsche Richtung entwickelten, denn bereits 1549 forderte der Rektor des Comtat Venaissin, dass Gegenmaßnahmen ergriffen würden. Dieser Appell wurde später regelmäßig wiederholt, doch ohne Ergebnis.

Im Laufe der Zeit wurde immer mehr Holz zum Heizen und für wirtschaftliche Aktivitäten wie den Schiffsbau, Kalkbrennereien und Eisengießereien benötigt. Die Wälder in den unteren und mittleren Lagen des Berges fielen buchstäblich der Axt zum Opfer. Infolgedessen war es um die Waldbestände bereits im 17. Jahrhundert schlecht bestellt. Denn obschon es natürlich Phasen gab, in denen sich der Wald erholen konnte, fanden diese auch immer wieder ein Ende. So forderte zum Beispiel die Französische Revolution ebenfalls ihren Tribut. Schließlich befanden sich viele Wälder im Besitz des Adels und als die Macht an die revolutionäre Bourgeoisie überging, wurden nicht nur die Adligen, sondern auch ihre Bäume einen Kopf kürzer gemacht…

Als im 19. Jahrhundert die industrielle Revolution mit ihren Dampfmaschinen den Holzbedarf nochmals enorm forcierte, war auch der Wald in den höheren Lagen des Ventoux zum Tode verurteilt: Alles wurde rücksichtslos abgeholzt. Auch wütende Waldbrände infolge von Blitzeinschlägen – ein berüchtigtes Phänomen in Südfrankreich – trugen ihren Teil dazu bei. Kurzum, Bäume wurden am Ventoux zu einer relativ seltenen Erscheinung.

Die Folgen waren katastrophal: Das Wasser, das nach Regengüssen den Berg hinabfloss, riss den Boden mit sich, junge Pflanzen hatten keine Chance und die Erosion nahm verheerende Ausmaße an. Um 1840 wuchsen auf 550 bis 1.150 Metern Höhe nur Thymian und Lavendel; lediglich hier und da stand noch eine knochige Eiche, Buche oder Kiefer – siehe Jean des Baumes in: Der literarische Berg, S. 304.

In dem Maße, in dem der Anblick des Berges im Laufe der Zeit immer kahler wurde, wurden auch die Katastrophen für Mensch und Tier immer zahlreicher und heftiger. Allein im 19. Jahrhundert schwemmte das Wasser achtmal alles von den Hängen zu Tal: Straßen, Brücken, Dörfer, Äcker, Vieh – nichts entging der zerstörerischen Kraft der Natur.

Nationales Forstgesetz (1827). Am Ende setzte sich die Vernunft durch und die Regierung intervenierte. Das Nationale Forstgesetz von 1827 legte eine Reihe von Regeln fest, die darauf abzielten, den Wald für diejenigen, die dort lebten und arbeiteten, zu erhalten. Für Bedoin bedeutete dies, dass die Nutzung von 4.473 Hektar Wald reglementiert wurde. Auch in völlig kahlen Gebieten und auf offenen Flächen im Wald konnte man nun nicht mehr einfach tun und lassen, was man wollte.

Am Mont Ventoux war es Joseph Charles Eymard, der sich im Jahr 1858 unmittelbar nach seiner Wahl zum Bürgermeister von Bedoin als erster Amtsinhaber für die Wiederherstellung des Waldes in »seinem« Teil des Berges einsetzte. Auf der Nordseite folgte Malaucène ein Jahr später seinem Beispiel.

Die Leitung der Aufforstungsarbeiten wurde Charles Labussière als »Conservateur des Eaux et Forêts à Aix en Provence« (Oberförster der französischen Forstbehörde) übertragen. Er und seine Leute hatten jedoch keine Ahnung, wie und wo sie am besten welche Bäume pflanzen sollten, um die fast 4.500 Hektar degenerierter Flächen, über die Bedoin zu dieser Zeit verfügte, zu »revitalisieren«. Die steilen Hänge waren fast kahl gewaschen und es fehlte an vernünftigen Wegen. So wurden routes forestières angelegt (sandige, mit losen Steinchen verstärkte Wege), um den Berg zugänglich zu machen, und man experimentierte viel mit allerlei Arten von Nadel- und Laubbäumen und mit verschiedenen Anpflanzungsweisen. Aus Schaden wurde man klug, und Labussière und seinen Leuten gelang es allmählich, ihre Arbeitsmethoden stetig zu verbessern.

In den ersten zwanzig Jahren der Arbeiten wurde bis auf eine Höhe von ungefähr 1.000 Metern die Technik des Aussähens und der anschließenden Verpflanzung auf alle Arten von Kiefern wie etwa Lärche, See-, Wald- und Schwarzkiefer angewandt. Auch Eicheln wurden auf umgegrabenen Böden ausgestreut. Als nach etwa 15 Jahren in den gepflanzten Eichenwäldern, die in Zukunft eigentlich als Brennholz dienen sollten, wertvolle Trüffel gefunden wurden, trug dies wesentlich zur Popularität der Wiederaufforstungsmaßnahmen bei.

Im Zuge der Experimente fassten Labussière und der Inspektor der staatlichen Forstverwaltung François Tichadou den Plan, die Zeder auf dem Ventoux einzuführen. Es handelte sich um eine Baumart, die zwar im Vaucluse bis dahin nicht vorkam, aber in der französischen Kolonie Algerien von großer Bedeutung war.

Mit Hilfe französischer Soldaten sammelten algerische Forstwirte im Jahr 1861 im Atlasgebirge Zedernfrüchte, die dann in Fässern nach Frankreich verschifft wurden.

Im April 1862 wurden die ersten sechzehn Säcke Saatgut auf ehemaligen Lavendelfeldern im Kanton Mauvallat ausgesät, 1863 dann weitere fünfundfünfzig bis sechzig Säcke. Ganze Dorfgemeinschaften fanden Arbeit auf den provisorischen Plantagen. Die Männer und Frauen bereiteten den Boden auf, säten oder pflanzten, während die Kinder auf den Feldern spielten, um die Vögel zu verscheuchen. Die erste Generation von Setzlingen wurde 1863 gepflanzt. An einem prächtigen, heute anderthalb Jahrhunderte alten Exemplar auf der linken Straßenseite, etwa anderthalb Kilometer nach der Kurve bei Saint-Estève, wird durch eine Tafel daran erinnert.

Dank ihrer natürlichen Widerstandsfähigkeit hat sich die Zeder perfekt an ihren neuen Lebensraum angepasst. Wegen ihrer enormen Vitalität, der Qualität ihres Holzes und ihrer Robustheit gegen Feuer und Ungeziefer wird sie regelmäßig in Wiederaufforstungsprogrammen im Mittelmeerraum berücksichtigt.

Mit Hilfe des Mistrals hat sich die Zeder am Ventoux spektakulär ausgebreitet; seit vier Generationen bildet sie das berühmte Massif des Cèdres, den mit mehr als 800 Hektar größten Zedernwald Europas.

Langsam, aber sicher hat der einst fast völlig kahle Berg wieder eine anständige Vegetation erhalten. Bedoin verfügt heute über einen der größten Gemeindewälder Frankreichs – mit 6.300 Hektar entfällt auf ihn fast ein Drittel der gesamten Waldfläche auf dem Ventoux und er bedeckt rund 70 Prozent der Gemeindefläche. Der Ventoux ist inzwischen zum waldreichsten Gebiet der Vaucluse mit dem größten Artenreichtum geworden: Mehr als 1.200 verschiedene Pflanzen wachsen dort, darunter sechzig seltene Arten.

Die im 19. Jahrhundert gepflanzten Bäume sind heute ausgewachsen. Sie werden bereits abgeholzt, um den Wald zu verjüngen und den wirtschaftlichen Ertrag zu sichern, der teilweise in Instandhaltungs- und Pflegemaßnahmen reinvestiert wird.

Auch neue Entwicklungen wie der Tourismus erfordern eine veränderte Herangehensweise an die Waldbewirtschaftung: Entlang des Waldrandes wurden Picknickplätze eingerichtet, Mülltonnen und Informationstafeln aufgestellt, Feuerschneisen angelegt und Zisternen gebaut, Wassertanks, die im Falle eines Waldbrandes gut gefüllt sein sollten.

Restauration des Terrains en Montagne. Man hat ohne Zweifel aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt und behandelt heute alles, was zum Berg gehört, überaus behutsam. Der Wald wird von der Restauration des Terrains en Montagne (RTM) betreut, einer Abteilung des Office National des Forêts (ONF), der nationalen französischen Forstbehörde. Das ONF agiert nach den Maßgaben eines allgemeinen Bewirtschaftungsplans, in dem die neuesten Erkenntnisse über Natur und Umwelt berücksichtigt werden.

Unter den Wäldern auf dem Ventoux erhält der von Bedoin die größte wissenschaftliche Aufmerksamkeit. Das Fachwissen von Biologen, Ökologen und anderen Wissenschaftlern verbessert zum Beispiel die Chancen im Kampf gegen Schädlinge, gibt Aufschluss darüber, wo man am besten welche Pflanzen und Bäume pflanzen sollte, steigert die Holzproduktion und dergleichen. In Zusammenarbeit mit dem ONF entsteht auf diese Weise ein ökologisch und ökonomisch verantwortungsvoller Umgang mit dem Wald. Dieser Ansatz führte im Dezember 1990 zur Einrichtung der Réserve de Biosphère du Mont Ventoux. Dabei handelt es sich um eine Naturschutzzone, in der versucht wird, die Interessen von Mensch und Umwelt so weit wie möglich in Einklang zu bringen. Da allein der Wald von Bedoin etwa die Hälfte des Biosphärenreservats ausmacht, hat dies für die Gemeinde natürlich erhebliche Auswirkungen auf die Bewirtschaftung des Gebietes. Der Schutzstatus bedeutet unter anderem, dass alle menschlichen Aktivitäten wie Forstwirtschaft, Jagd, Trüffelsuche, aber auch Tourismus etc. genehmigungspflichtig sind, ebenso wie alle Arten von wissenschaftlichen Aktivitäten. 1994 wurde das Projekt offiziell von der UNESCO anerkannt.

Non au Parc!

Wenn Sie von Bedoin aus hoch zum Gipfel fahren, können Sie an mehreren Stellen auf dem Asphalt und zum Beispiel auch an den Scheunen in der Kurve kurz vor den Ferienhäusern am Chalet Reynard die eindringliche Forderung »Non au Parc!« lesen. Was hat es damit auf sich?

Überall im Land schafft der französische Staat Regionalparks. Diese oft großen Flächen zeichnen sich durch eine einzigartige Landschaftsstruktur oder eine empfindliche Natur aus. Der Parc Naturel Régional du Luberon, ein Stück weit südlich des Ventoux, ist ein solcher Park: 185.000 Hektar, 171.000 Einwohner.

Die Idee hinter der Einrichtung regionaler Naturparks ist, dass die betreffende Landschaft geschützt und nachhaltig entwickelt werden soll. Das bedeutet, dass beispielsweise wirtschaftliche und touristische Aktivitäten, die in irgendeiner Weise schädlich für die Natur sein könnten, eingeschränkt werden müssen.

Die Bewohner Bedoins, insbesondere diejenigen, die ihren Lebensunterhalt am Ventoux verdienen, sind über die Pläne zur Einrichtung eines Parks gespalten, und auch in den anderen Dörfern der Region gibt es viele Bedenken.

Aber der Park wird kommen! Noch im Jahr 2020 wird der neunte regionale Naturpark Südfrankreichs eingerichtet: ein Gebiet rund um den Mont Ventoux, das etwa von Carpentras im Westen bis an die Grenze des Départements Alpes-de-Haute-Provence im Osten und von Vaison-la-Romaine im Norden bis zu den Monts de Vaucluse im Süden reicht. Der Park wird 91.600 Hektar umfassen, von denen 58 Prozentauf Naturgebiete entfallen und 33 Prozent auf landwirtschaftliche Nutzflächen, und er wird gut 90.000 Einwohner haben.

Gebäude

Wenn es wahr ist, dass zu Beginn unserer Zeitrechnung oben auf der Kuppe des Ventoux der Gott Vintur verehrt wurde, muss es dort so etwas wie ein Heiligtum, einen Tempel oder dergleichen gegeben haben, wo der Gottesdienst zu seinen Ehren stattfand. Dabei dürfte es sich dann wohl um das erste Gebäude auf dem Berg gehandelt haben. Archäologen haben jedoch nicht mehr als ein paar Überreste von Gegenständen finden können, die möglicherweise für den Gottesdienst verwendet wurden.

Chapelle de la Sainte-Croix. Wahrscheinlich war die Chapelle de la Sainte-Croix (die Kapelle des Heiligen Kreuzes) das nächste echte Gebäude auf dem Ventoux. Die Kapelle wurde Ende des 15. Jahrhunderts im Auftrag des Bischofs von Carpentras, Pierre de Valetariis, errichtet. Ganz oben auf dem Gipfel gelegen, wurde die Chapelle de la Sainte-Croix bald zu einem Wallfahrtsort, denn der Bischof brachte dort im Jahr 1500 eine wertvolle Reliquie unter: Ein Einsiedler passte auf Fragmente des Kreuzes auf, an dem Jesus gestorben sein soll.

Während der Religionskriege – vom 13. bis zum 17. Jahrhundert – und der Französischen Revolution am Ende des 18. Jahrhunderts wurde das Gebäude mehrmals zerstört und wiederaufgebaut. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war es eine komplette Ruine, und der geplante Bau der militärischen und zivilen Einrichtungen auf dem Gipfel war ebenfalls ein Grund, warum die Kapelle endgültig weichen musste. Am 19. Juli 1936 wurde auf einem kleinen, nach Südwesten ausgerichteten Grat unterhalb des Restaurants Vendran eine neue, moderne Kapelle eingeweiht. Vom Vendran aus ist sie über einen Pfad erreichbar. Regelmäßig finden hier Gottesdienste statt.

Vendran. François Vendran, der erste Betreiber des heutigen Gasthauses, beherbergte die allerersten Touristen, die auf dem Ventoux übernachten wollten, anfänglich noch in drei Zimmern des Observatoriums. Unterstützt von Bürgermeister Maxime Favier und auch von den Wetterbehörden, die sich durch das Verhalten der Gäste in ihrer Arbeit gestört fühlten, errichtete er bald eine richtige Herberge: Am 20. September 1903 wurde am Südhang des Gipfels das Hôtel de l’observatoire du Mont Ventoux, auch bekannt als Hôtel Vendran, eröffnet. Es hatte damals acht Zimmer und die Küche erwarb sich einen ausgezeichneten Ruf.

Auch in heutiger Zeit ist das »Vendran«, wie Besucher aus unseren Landen die Brasserie in den Promenadendecks kurz und bündig nennen, noch ein ausgezeichneter Zwischenstopp mit einer herrlichen Aussicht auf die Plaine de Vaucluse. Über den Tischen auf der Südterrasse hängt mittlerweile eine schöne Gedenktafel mit dem schnurrbärtigen Antlitz von Paul de Vivie, besser bekannt als Vélocio. Wie ein Heiligenschein umgibt seinen Kopf der Schriftzug: »Les cyclotourists à Vélocio«5.

Zweiter von links: Paul de Vivie. Neben ihm Thérèse Roumanille, die erste Frau, die 1929 (einige Quellen meinen sogar bereits im September 1927) im Alter von gerade mal 16 Jahren von Malaucène aus mit dem Fahrrad querfeldein den Mont Ventoux hinauffuhr. Begleitet wurde sie von ihrem Onkel Hippolyte Roumanille und dem damals 76-jährigen (!) Paul de Vivie.

Die NBG De Kale Berg, eine Vereinigung niederländisch-belgischer Radsport- und Ventoux-Enthusiasten, hat eine der Routen, die Teil des »Forestier« und des »Grandonneur« ist, nach ihr benannt. Man sagt, dass bereits im Juni 1927 jemand per Fahrrad den Gipfel erreicht haben soll. Sein bzw. ihr Name ist nicht bekannt.

Observatorium. Der auffälligste Blickfang ist natürlich der weiße Turm mit der hoch aufragenden »Feuerwerksrakete« oder »Mondrakete«, wie die Franzosen seine rot-weiße Spitze nennen. Obwohl die meisten Radfahrer (und auch viele andere) das bemerkenswerte Gebäude umgangssprachlich Observatorium nennen, ist es eigentlich gar keines. Das ist es auch nie gewesen. Die Büros der Beobachtungsstation und die Unterkünfte für deren Mitarbeiter und ihre Familien befanden sich vielmehr in dem Gebäude, in dem heute unter anderem der »Laden« untergebracht ist. Die eigentlichen Beobachtungen erfolgten auf der Plattform, die sich etwas höher auf dem Berg befindet, hinter dem Hauptgebäude. Man kann dort leider nicht mehr hoch, denn genau wie die Treppe, die zu ihr hinführt, bedarf sie dringend ein paar Instandsetzungsarbeiten, um es vorsichtig auszudrücken. Auf dieser Plattform waren die verschiedenen Messinstrumente aufgestellt, ungeschützt Wind und Wetter ausgesetzt. Um immerhin die Besatzung der Wetterstation nicht mehr als unbedingt notwendig den teilweise schlechten Wetterbedingungen auszusetzen, wurde eine überdachte Verbindung zwischen der Plattform und dem »Bürogebäude« errichtet. Dieser oberirdische Korridor existiert noch.

Der damalige Landwirtschaftsminister (!) François de Mahy und der Bürgermeister von Bedoin, Maxime Favier, legten am 16. Mai 1882 den Grundstein für das Observatorium. Sie wären keine echten Franzosen, wenn sie dieses Ereignis nicht mit Grandeur begangen hätten. Laut der Pressemitteilung, die die Association Infoclimat anlässlich der Inbetriebnahme der neuen Messstation im Jahr 2016 herausgab – siehe Der braune Turm in: Der Berg, S. 33 –, begannen die Bauarbeiten offiziell mit den Worten: »Herr Minister, wir bitten Sie, den Grundstein für einen Tempel zu legen, der der Wissenschaft geweiht sein wird, jener Göttin, die den Menschen erhebt und adelt.« De Mahy, einer pompösen Sprache ebenfalls nicht abgeneigt, antwortete: »Ich bin mit Freude hergekommen, um zu sehen, wie man Wind und Sturm seinen Willen auferlegt.« Schön gesagt, nicht wahr?

Bei dieser Gelegenheit belohnten die beiden Herren zudem auch Gabriel Provane6 für seine Initiative und seine Hartnäckigkeit, den Weg von Bedoin hinauf zum Gipfel angelegt zu haben, indem sie ihm den Verdienstorden verliehen – siehe Die Straßen in: Der Berg, S. 36.

Im Dezember 1884 wurde der erste Teil des Observatoriums in Betrieb genommen, aber erst um 1890 herum war dieses Geisteskind des Ingenieurs Henri Bouvier vollständig umgesetzt. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs wurden die meteorologischen Beobachtungen eingestellt. Von 1916 bis 1920 gab es zwar wieder einen Meteorologen dort oben, aber aus organisatorischer Sicht war alles ein einziges Chaos, weshalb die Verwaltung des Vaucluse das Gebäude im Jahr 1926 mit allem Drum und Dran für den symbolischen Betrag von einem Franc an den französischen Staat verpachtete. Kurz darauf tauchten die ersten Antennen auf dem Dach auf.

Später wurde die Verarbeitung der Wetterdaten einfacher. Der technische Fortschritt ermöglichte es der Wetterstation, die aufgrund der klimatischen Bedingungen für einen großen Teil des Jahres nicht erreichbar war, Kontakt zur Außenwelt aufzunehmen: Es wurde eine permanente telegrafische Verbindung mit Carpentras und Bedoin eingerichtet. Bis 1968 war das Observatorium auf dem Ventoux die einzige Wetterstation im Vaucluse; dann zog Météo-France nach Carpentras.

Ein interessantes Detail am Rande: Am 27. Juni 1889 wurde im Observatorium der erste und einzige Mensch geboren, der bisher auf dem Gipfel des Ventoux das Licht der Welt erblickte. Der Sohn des ersten Wetterbeobachters François-Auguste Blanc erhielt den Vornamen Philippe-Ventoux…

Der weiße Turm. 1966 begann der Bau des weißen Betonturms. Das Gebäude an sich ist 42 Meter hoch, einschließlich der »Mondrakete« ragt es 62 Meter in den Himmel. Natürlich musste eine solche Konstruktion fest im Boden verankert werden. Nun denn, das Fundament ist stolze 16 Meter tief.

1970 wurde das Gebäude komplett fertiggestellt. Es erfolgen dort auch meteorologische Beobachtungen, aber es ist hauptsächlich eine Station für die zivile und militärische Telekommunikation. Seit 1968 gewährleistet die französische Luftwaffe zusammen mit Télédiffusion de France (TDF), dem ehemals staatlichen französischen Betreiber von Rundfunk- und Telefonienetzwerken, von diesem Turm aus verschiedene militärische und zivile Radio- und Fernsehverbindungen.

Der braune Turm. Der holzverkleidete Turm hat eine ähnliche Funktion. Es handelt sich um eine sogenannte Station hertzienne des télécommunications, also einen Unterstützungs- bzw. Hilfssender. Dieser steht seit 1954 auf der Nordseite des Gipfels. Der Sender wurde gebaut, um der französischen Bevölkerung das Phänomen des Fernsehens durch eine Übertragung der Krönung von Elisabeth II. zur Königin von England näherzubringen. Derzeit wird er von Orange genutzt, dem ehemaligen France Télécom.

Die französische Luftwaffe, l’Armée de l’Air, ist schon seit geraumer Zeit auf dem Berg ansässig. Nach dem Ersten Weltkrieg benötigte der neue Zweig der Streitkräfte zuverlässige Wetterdaten; ab 1920 bezog man diese vom meteorologischen Dienst auf dem Ventoux, aber wie bereits erwähnt war dieser nicht sehr professionell. Ab 1930 wurde der Luftraum von der Bergspitze aus visuell überwacht. 1945 installierte das Militär eine Funkbake, die 1961 durch einen Funkstützsender ersetzt wurde. Im Laufe der 1990er Jahre wurde dann so ziemlich alles, was auf dem Ventoux passiert, digitalisiert.

Am 7. Juli 2016 wurde in Kooperation des Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Éuipement du Mont Ventoux (SMAEMV) mit dem Département Vaucluse, der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur, Météo-France und Orange eine neue Wetterstation in Betrieb genommen. Die Anlage befindet sich in und auf dem braunen Turm, der bereits vom Telekommunikationsanbieter Orange genutzt wurde.

Die meteorologischen Daten werden alle zwei Minuten aktualisiert und nicht nur Wissenschaftlern, sondern allen Interessierten via Internet zur Verfügung gestellt. So können Sie beispielsweise mit Ihrem Laptop oder Smartphone (auf www.meteo-ventoux.fr oder über die Infoclimat-App) sehen, wie kalt es »oben« ist und wie heftig der Wind gerade weht. Die Betreiber weisen ausdrücklich darauf hin, dass insbesondere Touristen und Radfahrer sehr von diesen Daten profitieren können. Das können wir nur bestätigen!

Radarstationen. Auf einem niedrigeren Gipfel (1.810 m) an der Westseite des Berges befindet sich seit 1995 eine weiße Kugel. Darin ist ein ziviler Radarposten untergebracht. Zur Orientierung: Nicht weit entfernt befindet sich der höchste Punkt des Skilifts von Mont Serein. In der Auffahrt von Malaucène sieht man ihn kurz vor dem eigentlichen Gipfel auf der rechten Seite.

In östlicher Richtung, unweit des Col des Tempêtes, stand 31 Jahre lang eine Radaranlage der Luftwaffe. Vom 2. August 1971 bis zum 22. Februar 1996 schützte eine Betonkuppel dieses sogenannte Réseau-Terminal T2 vor möglichen Atomangriffen. Im Mai/Juni 2002 wurde die Anlage abgerissen und das Gelände in abgeräumtem Zustand übergeben. Bei diesem Anlass brachte der Bürgermeister von Bedoin sein Glück darüber zum Ausdruck, dass der Col des Tempêtes nun seine wahre Identität wiedererlangt hatte. Aber er dachte auch pragmatisch: »Wo einst der Dôme du Ventoux stand«, so Luc Reynard, »wird die Tour-Karawane von nun an einen geräumigen Parkplatz vorfinden.« Und das ist natürlich praktisch, wenn man bedenkt, dass während einer Etappe mit Ziel auf dem Ventoux etwa 40.000 Fahrzeuge einen Platz an den Flanken und am Fuß des Berges suchen.

Auch das SMAEMV, das sich mit der Flächennutzungsplanung am Mont Ventoux befasst, war mit dem Abzug der Streitkräfte zufrieden. Endlich erhielt man freie Hand, um Pläne auszuarbeiten, die den Tourismus auf dem Berg in die richtigen Bahnen lenken sollen. Etwas so Profanes wie die Flugabwehr des Landes würde der Wiederherstellung des mythischen Erscheinungsbildes des Gipfels fortan nicht mehr im Wege stehen.

Und nun wird dort oben auch endlich etwas geschehen: Ab April 2020 rücken die Bauarbeiter auf dem Gipfel des Ventoux an. Mit einem »nachhaltigen und integrierten Ansatz« wird das Département den Bereich um den weißen Turm herum ganz neu gestalten.

Zuerst wird die natürliche Umgebung wiederhergestellt. So verschwinden die unerwünschten Fußwege, die im Laufe der Zeit entstanden sind, und die Umgebung erhält so etwas wie eine Generalreinigung.

Neue Fußwege werden alle Sehenswürdigkeiten verbinden, vom Col des Tempêtes über die Chapelle de la Croix bis zum Radôme (der »Radarkugel«, wie das Gebäude hierzulande meist genannt wird). Informationstafeln und ein »Pfad der sprechenden Steine« sollen Besucher über die Besonderheiten des Naturschutzgebietes »La Réserve de Biosphère du Mont Ventoux« informieren.

Das bisher rummelige, geschäftige Gedränge vor dem weißen Gebäude wird ein völlig neues Gesicht bekommen: Bald werden Touristen hier einen attraktiven, ruhigen Platz vorfinden: mit Toiletten, mit Steinmauern, auf denen man sitzen kann, mit Abstellmöglichkeiten für Fahrräder.

Wenn alles fertig ist, wird das obere Plateau am Gipfel nur noch für Radfahrer und Fußgänger zugänglich sein. Der motorisierte Verkehr darf dann nur noch die Straße knapp unterhalb benutzen; parken muss man linkerhand der Straße zwischen dem Col des Tempêtes und dem Bar-Restaurant Vendran. Autofahrer, die ganz nach oben wollen, können das Gipfelplateau von der »unteren Straße« aus zu Fuß über eine Treppe erreichen.

Bis Ende 2021 wird es durch die Bauarbeiten rund um den Gipfel zu gehörigen Einschränkungen und Belästigungen für Besucher kommen, aber »diese Verbesserungen werden zur Qualität des Besuchserlebnisses beitragen und die Attraktivität des Ortes erhöhen«, so die Regionalzeitung La Provence. Man könnte hinzufügen: »damit der Besucher dort oben Ruhe und Zeit zur Besinnung finden kann«, ähnlich wie Petrarca es im Jahr 1336 vorhatte, als er den Gipfel bestieg, »lediglich aus Verlangen, die namhafte Höhe des Ortes kennenzulernen« – siehe Die Besteigung des Mont Ventoux, in: Der literarische Berg, S. 296. Nebenbei bemerkt: Auch ein Niederländer hat sich bereits mit der möglichen (Neu-)Gestaltung des Ventoux-Gipfels beschäftigt – siehe Einmal oben…, S. 269.

Weiter östlich, am Col de la Frache (1.588 m), kontrollierte das Réseau-Terminal T1, eine Anlage ähnlich dem T2, den Luftraum. Man muss kein ausgebildeter Spion sein, um zu verstehen, dass beide Radarposten mit den Atomraketen zu tun hatten, die während des Kalten Krieges in achtzehn Raketensilos auf dem Plateau d’Albion stationiert waren. Am 13. Februar 1996 kündigte Präsident Chirac an, dass sich Frankreich von nun an mit anderen Mitteln als ballistischen Raketen verteidigen werde; am 16. September 1996 wurde das atomare Verteidigungssystem im Vaucluse außer Betrieb gesetzt. Anschließend begann die Demontage aller Anlagen, einschließlich derer am Col des Tempêtes.

Für alle Ventoux-Besucher, die wissen wollen, wo genau Bedoin liegt oder von welchem Punkt aus der berühmte Mont Blanc sichtbar sein soll, gibt es Orientierungstafeln auf dem Parkplatz der Brasserie Vendran und auf der »Terrasse« oberhalb der letzten Kurve der Straße aus Malaucène.

Die Straßen

Die Abfahrt nach Bedoin. Ende des 19. Jahrhunderts bekam Gabriel Provane, ein Bürger von Bedoin, der sich bereits seit vielen Jahren mit Leib und Seele für die Realisierung eines solchen Vorhabens eingesetzt hatte, endlich seinen Willen: Seine Heimatgemeinde würde mit dem Gipfel des Mont Ventoux durch eine Straße über die Südflanke verbunden werden – siehe Observatorium in: Der Berg, S. 32. Die Planungen sahen vor, dass anschließend auf dem Gipfel eine meteorologische Messstation errichtet werden würde.

Ende der 1870er Jahre machten sich die Herren Bouvier und Morard, ihres Zeichens Ingenieure von Ponts et Chausées, der französischen Straßen- und Wasserbaubehörde, ans Werk. Leiter der Arbeiten war Gabriel Provane.

Beim Bau der heutigen D 974 folgten Bouvier und Morard bis zum Chalet Reynard der uralten Trasse durch die Combe de Roland, einem kurvenreichen Pfad, der an natürlichen Rastplätzen und Tränken für die Pferde vorbeiführte. Der Pavillon de Roland am Straßenrand und das Collet de Roland in der Nähe bewahren bis heute den historischen Namen – wer genau dieser Roland war, ist allerdings nicht bekannt. Nach drei Jahren harter Arbeit wurde die Straße im Jahr 1882 eingeweiht und am 16. Mai 1882 begann man mit dem Bau des Observatoriums.

Am 19. Oktober 1884, noch vor der Fertigstellung des Gebäudes, wurde François-Auguste Blanc der erste meteorologische Beobachter auf dem Gipfel des Ventoux; 1890 folgte ihm Paul Provane. Bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs war die Station ständig besetzt und so war der Mont Ventoux, bis dahin ausschließlich das Reich der Hirten und Jäger, bereit für das neue Zeitalter.

Man sollte sich allerdings nicht allzu futuristische Vorstellungen von der neuen, noch ungepflasterten Verbindung machen: Die Reise von Bedoin nach oben, natürlich mit Pferd und Wagen, dauerte immer noch etwa sechs Stunden. Erst zwischen 1930 und 1934 wurde die Trasse in Teilen asphaltiert, so gut dies die Erlöse zuließen, die Sammelaktionen unter der lokalen Bevölkerung einbrachten. Zumindest ein Mann war nicht sehr begeistert von der neuen Straße. Für seine Forschungen über die Flora und Fauna des Ventoux hatte der berühmte Wissenschaftler Jean-Henri Fabre (1823–1915) den Berg mehr als 50-mal bestiegen – zu Fuß wohlgemerkt. Und nun all die Pferde und Maultiere! »On a fienté sur le Ventoux!«, lautete seine wütende Reaktion: »Sie haben den ganzen Ventoux vollgeschissen.«

Die neue Ära gewann an Dynamik, als kurz nach der Jahrhundertwende das Automobil auf der Bildfläche erschien: Die ersten Autos der Marke De Dion-Bouton benötigten 1900 nur zweieinhalb Stunden für die Strecke zum Gipfel.

1901 konnte das erste »Bicyclette« auf dem Gipfel bewundert werden und 1903 kam Marthe Hesse als erste Frau nach oben; sie war in Bedoin aufgebrochen. In einem langen Rock und mit einem hübschen Hut auf dem Kopf, so wie es sich damals für eine Dame geziemte, radelte sie die Rampen hinauf. Erst 1929 kam dann die erste Frau mit dem Rad oben an, die in Malaucène losgefahren war – siehe Vendran in: Der Berg, S. 31.

Als 1932 die Straße von Malaucène zum Gipfel des Ventoux eröffnet und mit der bestehenden Route von Bedoin verbunden wurde, entstand an der Stelle, an der die Zufahrt zum ehemaligen Réseau-Terminal T2 beginnt, der Col7 des Tempêtes (1.841 m), und wurde es möglich, den Berg zu »überqueren«.

In der ersten scharfen Kurve in der Abfahrt zum Chalet Reynard, in der Nähe des Col des Tempêtes, steht das Denkmal für Brügge–Mont Ventoux, eine internationale Radfernfahrt für Hobbyradsportler, die 2014 ihre 40. und letzte Auflage erlebte. Zumindest wenn man kurz vor der Kurve einmal über seine linke Schulter schaut, ist die Stele eigentlich nicht zu übersehen. Bei der Auffahrt fällt sie jedoch deutlich mehr ins Auge – siehe Appellation Contrôlée, S. 75.

Nach etwas mehr als einem Kilometer Abfahrt erinnert ein einfaches Denkmal am Straßenrand an Pierre Kraemer. Kraemer war ein sehr erfahrener Radfahrer. Im Jahr 1966 zum Beispiel nahm er erfolgreich an Paris–Brest–Paris teil, und wer das schafft, muss auf dem Rad schon ein bisschen was draufhaben! Doch Kraemer machte einen entscheidenden Fehler: Am 2. April 1983 fuhr er allein den kahlen Berg hinauf. Er erlitt einen Schlaganfall und konnte sich nicht mehr vom Fleck rühren. Die bittere Kälte erledigte den Rest: Französische Soldaten, die am nächsten Morgen die Besatzung des Observatoriums ablösten, fanden seine Leiche.

Ein Stückchen weiter zieht etwas höher am Hang der berühmte Gedenkstein in Erinnerung an Tom Simpson die Aufmerksamkeit auf sich – siehe Major Tom, S. 56. Wie die unzähligen Gegenstände und Blumen, die jedes Jahr hier zurückgelassen werden, zeigen, ist dieses Denkmal beinahe so etwas wie ein Wallfahrtsort für Radfahrer aus aller Welt geworden. Aber lassen Sie ruhig den Blick auch ein wenig schweifen. Das Panorama der riesigen Steinwüste ist so beeindruckend, dass es sich nachhaltig in die Netzhaut brennt.

Etwa vier Kilometer weiter, wo die Straße gesperrt wird, wenn die Wetterverhältnisse die Auffahrt zum Gipfel zu gefährlich machen, befinden sich zwei ehemalige maisons cantonnières, Straßenwärterhäuser, die 1995 restauriert wurden. Innen sind sie kahl, aber man kann sich dort unterstellen, wenn die Bedingungen zu ungemütlich werden; es gibt sogar eine Feuerstelle.

Im Zuge einer kleinen Erneuerungsmaßnahme im Jahr 2016 verlieh man den Gebäuden eine zusätzliche, museale Funktion: Fotos und Texte an den Wänden erinnern nun an die Arbeit von Wissenschaftlern am Ventoux, zum Beispiel die des Schriftstellers und Insektenforschers Jean-Henri Fabre.

In der Kurve ein Stückchen weiter befindet sich die Fontaine de la Grave, die manchmal klares, frisches Wasser liefert, aber im Hochsommer trocken fällt. Auch die Schafe und Hütehunde der Herden, die auf der Suche nach Futter über den Ventoux streifen, schlürfen nur zu gern aus dem Wassertrog.

Ein paar Kurven weiter öffnet sich die Straße zu einem Platz vor dem Chalet Reynard, wo der erschöpfte Kletterer auf dem Weg bergauf gern eine kleine Runde dreht, um seinen Muskeln einen Moment lang etwas Entspannung zu gönnen, oder noch etwas isst, bevor es »in die Mondlandschaft geht«. 1950 wurde hier der Anschluss der D 164 an die D 974 fertiggestellt, wodurch Sault eine direkte Verbindung zum Gipfel erhielt.

Das Chalet Reynard ist nach Eugène Reynard benannt, der damals einer der Ersten war, die – in den 1920er Jahren – am Südhang des Ventoux Skitouren organisierten und Pisten präparierten. Das Chalet wurde 1928 als Unterkunft und Restaurant für Skifahrer und Jäger eröffnet, entwickelte sich aber bald zu einem renommierten Hotel-Restaurant. Auch Radfahrer sind hier willkommen, zum Beispiel um mit dem Plateau du Randonneur wieder Kräfte zu tanken. Und auch der Cappuccino im Chalet Reynard ist nicht zu verachten…

Muss man bei der Abfahrt durch die Mondlandschaft die Geschwindigkeit noch ordentlich drosseln, um ein Kiesbad zu vermeiden, kann man es nach dem Chalet etwas mehr laufen lassen. Zuerst passiert man noch ein paar Ferienhäuser zur Linken. Auch im Winter ist die Siedlung bewohnt, es kommen dann viele Menschen zum Alpinskifahren und Skilanglauf hierher. Nach der ersten scharfen Kurve taucht man dann in den Wald ein: zehn Kilometer nichts als Bäume. Viereinhalb Kilometer später kommt man am früheren Maison forestière Jamet vorbei, das 1996 restauriert wurde und seither Wanderern eine Rast- und Unterschlupfgelegenheit bietet. Das ehemalige Straßenwärterhaus wurde 2016 mit Fotos der legendären Auto- und Motorradrennen geschmückt, die zwischen 1902 und 2007 auf dem Ventoux stattfanden. Ergänzende Texte liefern weitere Erläuterungen.

Anderthalb Kilometer weiter talwärts steht, knapp hundert Meter abseits der Straße im Wald, der bekannte Pavillon de Roland, der früher ebenfalls ein Straßenwärterhaus war und heute ein Picknickplatz ist. Es stehen hier auch einige Informationstafeln. Noch mal 400 Meter weiter folgt der Abzweig zur Route des Cèdres, die um den Berg herum zur Route de Malaucène und von dort zum Gipfel führt. Hier beginnt der vierte Anstieg für angehende »Galériens« – siehe Confrérie des Cinglés du Mont Ventoux in: Für alle, die ein wenig verrückt sind: Mehrfach-Auffahrten, S. 82.

Rund einen Kilometer vor Saint-Estève ist, oben an der Felswand in der ersten der sogenannten »Sept Virages«, der Serie von S-Kurven, eine Tafel angebracht. Mit ihr erinnert der Moto-Club d’Avignon an den damaligen Rekord von Georges Berthier, der es 1936 in 15:25 Minuten mit dem Motorrad von Bedoin zum Chalet Reynard schaffte.

Von hier führt die Straße zunächst noch weiter durch den Wald, es folgt die berühmte Haarnadelkurve bei Saint-Estève und anschließend öffnet sich der Blick: Linker Hand liegen die Felder des Plateau de Vaucluse. Die Strecke führt durch Les Bruns mit seinem blau bemalten Baum und durch Sainte-Colombe und passiert schließlich die berühmte Marmorlinie in der Straße (die für viele der Beginn des Anstiegs ist), um dann am Brunnen in Bedoin auszulaufen.

Wo die D 974 nach etwa hundert Kurven und 21,5 Kilometern schließlich auf der Espace Marie-Louis Gravier endet, wurde über dem Schild, das die Richtung zum Mont Ventoux anzeigt, eine Gedenktafel für Tom Simpson an einer Wand angebracht. Einige Mitglieder der Sozialkasse für Sportjournalisten aus Marseille wollen auf diese Weise das Andenken an den britischen Fahrer wachhalten – auch für diejenigen Bedoin-Besucher, die nicht auf den Berg hinauffahren können oder wollen.

Auf der anderen Seite der Espace Marie-Louis Gravier befindet sich das Bar-Restaurant Portail de l’Olivier, das von der belgischen Familie Lemmens betrieben wird. Eine riesige, etwa 250 Jahre alte Platane überragt die Terrasse und an der Fassade befindet sich eine Gedenktafel, die im Namen der beiden Bürgermeister Luc Reynard und Willy Vanhooren stolz die Städtepartnerschaft zwischen Bedoin und der flämischen Küstenstadt Bredene verkündet.

Willy Vanhooren, nicht nur Bürgermeister von Bredene, sondern auch passionierter Rennradfahrer und mehrfacher Bezwinger des Ventoux, versprach vor den Kommunalwahlen vom 8. Oktober 2000 feierlich: Wenn er zum dritten Mal zum Bürgermeister seiner Gemeinde gewählt werden sollte, würde er von seinem Arbeitsplatz aus nach Bedoin radeln. Nach seiner Wiederwahl zögerten die Einwohner von Bredene natürlich nicht, ihn sogleich an sein Versprechen zu erinnern. Und so machte sich Vanhooren also am 15. August 2002 mit einer neunköpfigen Delegation im Namen des Stadtrates auf den Weg, um in sieben Tagen mit dem Rad nach Südfrankreich zu fahren. Am 21. August konnte er seinem Kollegen Reynard tatsächlich die Hand schütteln.

Natürlich verdiente eine solche Reise von Amtsträgern eine offizielle Note und auch ein nicht-sportlicher Grund für die Verbrüderung zwischen den beiden Gemeinden war schnell gefunden. Bedoin verfügte mit der Domaine de Bélézy schon seit Jahren über einen FKK-Campingplatz und Bredene hatte Mitte 2001 zur Freude textilfreier Touristen als erste Gemeinde Belgiens einen FKK-Strand eingerichtet. Wenn das nicht Grund genug für eine hübsche Gedenktafel ist…

Die Abfahrt nach Malaucène. 1932 wurde die Straße über die Nordflanke des Berges eröffnet. Diese Ehre gebührte dem sozialistischen Minister Édouard Daladier, der aus Carpentras stammte, lange Zeit verschiedene Ministerien leitete und auch mehrmals Premierminister war. Die Tatsache, dass eine solche Berühmtheit die Route Malaucène–Mont Ventoux einweihte, zeigt, welche Bedeutung der Verbindung seinerzeit beigemessen wurde.

Die Abfahrt nach Malaucène weist etwas weniger markante Stellen auf als das Pendant nach Bedoin.

Auffallend ist, dass in den hohen senkrechten Gesteinsfalten in den Haarnadelkurven etwa zwei Kilometer vom Gipfel entfernt selbst Ende Mai oder Anfang Juni oft noch viel Schnee liegt, auch wenn es an anderer Stelle am Berg bereits brütend heiß ist.

Ein vielbesuchtes touristisches Ziel ist die Skistation Chalet Liotard, die 1947 an den Pisten von Mont Serein (1.400 m) erbaut wurde, etwa sechs Kilometer unterhalb des Gipfels des Ventoux. Wie gesagt: 1932 wurde die Straße von Malaucène zum Gipfel offiziell eingeweiht. In diesem Jahr fanden auch die ersten echten Wintersportaktivitäten rund um Mont Serein statt. Für den Komfort der Skifahrer wurden mehrere hölzerne Schutzhütten errichtet. Eines dieser Gebäude, direkt in der Nähe von Mont Serein, wurde während und kurz nach dem Zweiten Weltkrieg von der französischen Regierung genutzt. 1947 wurde es dann von der Familie Liotard übernommen, die ein Stockwerk oben draufsetzte und das so entstandene Chalet fortan als Hotel-Restaurant nutzte. Im Jahr 1995 wurde das Chalet dann, unter Beibehaltung des eingeführten Namens, von neuen Betreibern übernommen.

Der Ort an sich ist nicht sonderlich spektakulär, aber das wird durch die überwältigende Aussicht mehr als wettgemacht. An klaren Tagen kann man von hier aus mit bloßem Auge die sich auf dem weißen Gipfel des Mont Blanc spiegelnde Sonne sehen! Und man kann dazu sehr gut speisen.

Die Umgebung des Chalet Liotard und die Freiflächen in Mont Serein dienen an Tagen, an denen die Tour de France den Mont Ventoux ansteuert, als Parkplatz.

Ein paar Kilometer weiter in Richtung Malaucène befindet sich der steilste Abschnitt dieser Abfahrt, die »Grande Descente«: drei Kilometer mit einem Gefälle zwischen 10 und 10,9 Prozent.

Es lohnt sich, beim Belvédère (965 m, 9,5 km vor Malaucène) anzuhalten; die Aussicht auf die Rochers des Rams im Norden ist einen Zwischenstopp wert.

Man fährt leicht daran vorbei, aber keinen Kilometer weiter, auf 916 Metern Höhe, liegt auf der rechten Straßenseite die berühmte Gîte forestier des Ramayettes, ein Försterhaus aus dem 19. Jahrhundert, das eine zentrale Rolle bei der »Renaturierung« des Mont Ventoux spielte. Fotografien aus den 1880er Jahren zeigen komplette Dorfgemeinschaften, die rund um Les Ramayettes mit der Aufforstung einer völlig kargen Umgebung beschäftigt sind: Dies war einer der Orte, von denen aus die Wiederaufforstung angegangen wurde. Heute liegt das Ramayettes inmitten einer baumreichen Landschaft. Das Haus wird von der französischen Wasser- und Forstdirektion Eaux et Forêts unter anderem als Lager genutzt.

Rund dreieinhalb Kilometer weiter Richtung Malaucène, auf 708 Metern Höhe, folgt das berühmte Panorama mit Blick auf die Montagne de Piaud und wiederum zwei Kilometer darauf geht es durch die sogenannte Virage Indurain, die Spitzkehre, in der Miguel Indurain bei der Tour de France 1994 sein Rad nur mit Mühe und Not auf der Straße halten konnte. Auch viele übermütige Hobbyfahrer mussten hier schon mit pochendem Herzen einen Fuß auf den Boden setzen…

Etwas weniger als einen Kilometer weiter die Straße hinunter erhebt sich praktisch direkt neben der Fahrbahn der Rocher du Portail Saint-Jean. Gemäß einer jahrhundertealten Überlieferung öffnet sich zu Weihnachten um Mitternacht beim ersten Schlag der Uhr das Portal, um den Anwesenden einen Blick auf eine Ziege mit einem goldenen Mantel zu gewähren, die einen riesigen Schatz in einer tiefen Höhle bewachen soll. Niemand, der bei Verstand ist, würde es jedoch wagen, die Kostbarkeiten stehlen zu wollen, denn beim Klang des zwölften Schlages, so die Legende, schließt sich das Portal wieder hinter allen übermütigen Schatzjägern. Eine jüngere, katholische Version dieser Tradition sieht vor, dass Neugierigen während der Nachtmesse in der kurzen Zeit zwischen der Lesung aus den Apostelbriefen und dem Evangelium ein Blick auf die Kostbarkeiten gewährt wird.

Der Schatz soll dort von den Sarazenen zurückgelassen worden sein, die mit ihren Banden seit Jahrhunderten die Provence unsicher gemacht hatten, ehe sie Ende des zehnten Jahrhunderts vom provenzalischen Adel für immer vertrieben wurden.

Etwa anderthalb Kilometer vor Malaucène kommt man zur Source du Groseau. Am Fuße einer hohen, steilen Felswand fließt hier kristallklares (Trink-)Wasser aus einer Reihe von Löchern und Spalten in ein schönes, rustikales Becken, aus dem der Groseau seinen Lauf fortsetzt – ein idealer Ort zum Entspannen.

Es ist bemerkenswert, dass die erste Frau, die den Ventoux von Malaucène aus mit dem Fahrrad bezwang, dies am 15. September 1929 tat. Die Leistung von Thérèse Roumanille – siehe Vendran in: Der Berg, S. 31 – verdient umso mehr Bewunderung, wenn man bedenkt, dass sie ab der Groseau-Quelle auf einer route forestière fuhr, also einem schmalen Waldweg, der mit scharfen Kieselsteinen übersät war. Nein, da haben es heutige Fahrer doch besser: Es wurde eine anständige Asphaltstraße angelegt und vor allem seit den großen Instandsetzungsmaßnahmen 2003 und 2017 ist die Fahrt auf der D 974 auf diesem Abschnitt ein Genuss. Mit anderen Worten: Man kann schnell abfahren, hier und da sogar sehr schnell. Aber Vorsicht: Bevor man Malaucène erreicht, sind einige unübersichtliche und scharfe Kurven zu bewältigen.

Die Abfahrt nach Sault. Die Route vom Chalet Reynard hinab nach Sault (der Anschluss der D 164 an die D 974 erfolgte erst im Jahr 1950) ist eine Streckenvariante für Liebhaber von Ruhe, Stille und Natur. Die Straße schlängelt sich gemächlich durch den Wald; als Radfahrer muss man in der Abfahrt ordentlich reintreten, um den Tacho über 65 km/h zu halten.

An verschiedenen Orten wie dem Belvédère auf 1.327 Metern Höhe, etwa fünf Kilometer nach dem Chalet Reynard, wurden Picknickplätze angelegt. Es lohnt sich, hier anzuhalten, denn seit 2015 gibt es am Belvédère eine sehenswerte Skulpturengruppe zu bewundern. Sie besteht aus einem Hirsch, der groß und stolz an der Straße steht, und einigen Hirschkühen, die sich etwas schüchtern am Waldrand verstecken. Gefertigt sind die Skulpturen aus allen möglichen Werkzeugen, Schrauben und Muttern, Radkappen, diversen Maschinenteilen wie Kolben, Elektromotoren, Blattfedern, Stangen und so weiter. Schon sehr speziell.

Etwa sechs Kilometer hinter dem Chalet Reynard, auf 1.260 Metern Höhe, genießt man einen weiten Blick auf die Combe de la Font de Margot und – in der Ferne – das Plateau d’Albion. Eine Orientierungstafel in der Nähe des Parkplatzes erläutert Ihnen, was Sie sehen.

Wenn der Ventoux Teil der Tour-de-France-Strecke ist, richtet die Tour-Direktion jeweils in dieser Ecke, unterhalb des Col de la Frache, Parkplätze für die Zuschauer ein.

Zweihundert Meter weiter lädt links der Straße, unweit eines Wegekreuzes, an dem mehrere Wanderwege aufeinandertreffen, die wunderschön restaurierte Chapelle Notre-Dame-des-Anges zu Ruhe und Besinnung ein. Das letzte Stück der Abfahrt führt dann durch Lavendel- und Getreidefelder.

Eigentlich ist die Ankunft in Sault die schönste. Das Rad auf dem schattigen Platz an der Avenue de la Promenade gegen eine dicke Platane lehnen und sich auf der alten Stadtmauer mit Blick auf die Ebene ausruhen, am besten während der Lavendelblüte… Einfach himmlisch.