Читать книгу Auf Wiedersehen, Kinder! - Lilly Maier - Страница 10

4.

Auf dem Weg in den Untergrund

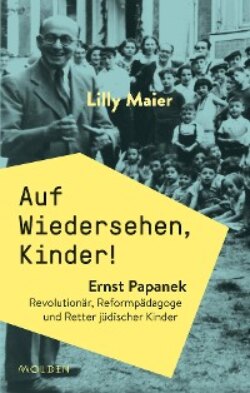

ОглавлениеBilder einer politischen Karriere im Roten Wien:

Ernst Papanek spricht 1933 bei einer illegalen Maifeier im Wienerwald vor einer Gruppe Kinder …

… und bei einem Aufmarsch der Sozialistischen Arbeiterjugend.

1931 steht er links von Otto Bauer bei dessen Rede zur Internationalen Arbeiterolympiade in Wien.

Der Genosse Papanek zeigt sich in seinen Reden kämpferisch, 1932 lädt er zur »Abrechnung mit dem Nazi-Großmaul«.

Es gibt ein Foto von meiner Großmutter aus ihrer Zeit bei den Roten Falken, einer Jugendorganisation der Sozialdemokraten. Das Foto ist schwarz-weiß und trotzdem strahlen mir die rote Krawatte und das knallrote Falkenabzeichen geradezu entgegen. Mein Vater war mit 16 Jahren Praktikant bei der Arbeiter-Zeitung und mein Uropa mütterlicherseits war als lebenslanger Kinderfreunde-Gruppenleiter im Herzen so rot gefärbt, dass er einmal aus antikapitalistischer Überzeugung ein Erbe ablehnte. Trotzdem wusste ich vor dem Schreiben dieses Buches sehr wenig über die Geschichte der Arbeiterbewegung. Also mache ich mich im Winter 2020 auf den Weg zum Karl-Marx-Hof, Wiens bekanntestem Gemeindebau.

Seit 2010 gibt es hier den Waschsalon, ein Museum über das Rote Wien und seine Errungenschaften. Durch ein schmales Stiegenhaus geht es zu einer Tür mit der Inschrift »Männerbad 2. Kl.«. Vom Bad selbst ist heute nichts mehr übrig; das modern renovierte Museum präsentiert sich mit ansprechend gestalteten Tafeln und Vitrinen voller Objekte.

»Die vier Figuren beim Haupteingang vom Karl-Marx-Hof stehen für die sozialdemokratischen Tugenden: Aufklärung, Befreiung, Fürsorge und Körperkultur«, erklärt ein älterer Herr mit graumeliertem Haar, der ehrenamtlich Führungen durch den Waschsalon anbietet. Gut zwanzig Menschen stehen im Kreis um ihn, darunter auch einige Italiener und Amerikaner. Im Schnellschritt geht es durch die Meilensteine der Sozialdemokratie in Wien, angefangen mit der 1848er-Revolution.

»Das Rote Wien hat sich dann 1919 durch die ersten freien Wahlen institutionalisiert«, fährt der Herr fort und beginnt beeindruckende Zahlen herunterzurattern: In den 15 Jahren seines Bestehens wurden im sozialdemokratischen Wien über 60.000 Gemeindewohnungen, 89 Kindergärten, 25 Bäder und das Praterstadion gebaut. Voller Tatendrang setzte die Stadtregierung Steuererleichterungen für die unteren Schichten durch, reformierte die Bildung und halbierte die Säuglingssterblichkeit.64 Gegenüber der Vorkriegszeit stieg die Lebenserwartung um ganze 19,5 Jahre. 1934 wohnten 250.000 Menschen, also jeder achte Wiener, in einer neugebauten Sozialwohnung, deren Grundriss im Waschsalon am Boden aufgezeichnet ist. Finanziert wurde das Ganze durch eine von Finanzstadtrat Hugo Breitner erdachte Reichensteuer auf »alles, was nach Luxus riecht«: Champagner, Pferde, Autos und Hauspersonal.

Nach der einstündigen Führung kaufe ich mir einen roten Topflappen mit den drei weißen Pfeilen der Sozialistischen Jugend. Gehäkelt von der »Fleißigen Biene«, einer SPÖ-Frauengruppe, hängt er jetzt an meiner Wand und begleitet mich beim Schreiben über Ernst Papanek.

***

Durch die atheistisch-sozialistische Erziehung der Papaneks entstand ein spannender Feiertagskalender: Geschenke gab es an Weihnachten und Geburtstagen, aber der Höhepunkt des Jahres lag im Frühling. Am 1. Mai.

Der »Tag der Arbeit« wurde in Wien erstmals 1890 gefeiert, damals noch verboten von der kaiserlichen Regierung. Seit 1922 gab (und gibt) es die zentrale Maifeier vor dem Rathaus, nachmittags trafen sich die Arbeiter meistens im Prater. »Vom frühen Morgen an brummte unser ganzes Haus vor Aufregung«, beschrieb Gustl Papanek den Feiertag in einem Schulaufsatz.65 Während sein Vater in Arbeiterbezirken Reden hielt, schaute der kleine Gustl ständig zur Tür und auf die Uhr, so aufgeregt wie manches Kind heute auf das Christkind wartet: »Endlich war es Zeit und stolz betrat ich eine Straßenbahn und schwenkte die ganze Zeit eine kleine rote Fahne.« Beim Rathaus angelangt, beobachtete Gustl an der Hand seiner Mutter die vorbeimarschierenden Arbeiter, »überzeugt, dass das ganze Spektakel nur für mich allein veranstaltet wurde«. Ein ganz besonderes Erlebnis für den damals Sechsjährigen war der 1. Mai 1933: »Ernst nahm mich mit zu den Reden und stellte mich dem Bürgermeister Seitz vor«, erzählte mir Gus Papanek. »Und der Bürgermeister sagte zu mir: ›Ah, du bist ja der kleine Papanek.‹ Das machte einen großen Eindruck auf mich.«

Die Maifeiern waren das Aushängeschild des Arbeiterstolzes. Aber nicht nur Feiertage polarisierten Ende der 1920er Jahre. »Es war damals eine hochpolitische Zeit«, erklärte mir Heinz Weiss von den Kinderfreunden bei unserem Gespräch. »Man muss sich das so vorstellen, dass damals durch Österreich ein tiefer Graben lief. Die einen waren die Roten und die anderen waren die Schwarzen, die Christlichsozialen. Und es war undenkbar, dass ein Roter zu einem Verein geht, der kein roter war. Das war unvorstellbar! Die Sozialdemokraten haben auch alles abgedeckt: vom Briefmarkensammlerverein über die Naturfreunde, Sportvereine, Kinderfreunde bis hin zum Arbeiterfischereiverein.«

Eine besondere Rolle kam dabei als Kaderschmiede dem Verband der sozialistischen Arbeiterjugend Deutschösterreich zu, in dem sich Ernst Papanek seit Jahren engagierte. Aufgabe der SAJ war es, die heranwachsenden Generationen »im Geist des Sozialismus zu erziehen, […] damit die Proletarierjugend in den Stand gesetzt wird, werktätigen Anteil am Befreiungskampf der Arbeiterklasse zu nehmen«, heißt es in der Vereinssatzung.66 Das Angebot reichte von geselligen Zusammenkünften bei Volkstanz, Gesang, Ferienlagern und Sport bis zu Diskussionsabenden und sozialistischen Vorträgen. Auch auf die internationale Vernetzung der Arbeiterjugend legte man großen Wert und im Juli 1929 bot sich hierfür die perfekte Möglichkeit: Das zweite Internationale Sozialistische Jugendtreffen fand in Wien statt. Zehntausende Jugendliche reisten in die Donaumetropole, unter anderem aus Italien und sogar aus Palästina. Im Nachlass von Ernst Papanek belegen zahlreiche Fotos die imposanten Massen an fahnenschwenkenden Jugendlichen vor dem Rathaus. Höhepunkt war der Fackelzug: Von der Hohen Warte aus marschierte ein kilometerlanges Lichtermeer auf beiden Seiten des Donaukanals gen Innenstadt. Das Jugendtreffen wurde zum vollen Erfolg, der Historiker Wolfgang Neugebauer nennt es gar eine »der mächtigsten sozialistischen Kundgebungen der Zwischenkriegszeit«.67

In den folgenden Monaten war die Stimmung euphorisch, die Verbrüderung aller Völker schien zum Greifen nah. Dann kam Schlag auf Schlag das böse Erwachen: Am »Schwarzen Donnerstag«, dem 24. Oktober 1929, fiel der Kurs an der New Yorker Börse ins Bodenlose. Der Crash löste die folgenreichste Weltwirtschaftskrise der Geschichte aus, die nächsten Jahre waren geprägt von Massenarbeitslosigkeit, sozialem Elend und politischen Krisen.

Bis 1932 verdoppelten sich die Arbeitslosenzahlen in Wien, besonders hart traf es Jugendliche und Lehrlinge. Als Reaktion rief die Arbeiterkammer in Kooperation mit zahlreichen Jugendverbänden Jugend in Not ins Leben. Das Programm stellte »erwerbslosen Burschen und Mädchen« in den Wintermonaten geheizte Räume zur Verfügung, in denen sie Essen, medizinische Versorgung und Fortbildungsmöglichkeiten erhielten.68 Ernst Papanek beteiligte sich im Jugendbeirat an der Leitung von Jugend in Not, beklagte aber, dass das Programm nicht die psychischen Probleme behandle, die Langzeitarbeitslosigkeit mit sich bringt. So entstand Jugend am Werk, ein großangelegtes, freiwilliges Arbeitsbeschäftigungsprogramm, bei dem Jugendliche für Kost, Logis und ein Taschengeld Spielplätze, Möbel für soziale Einrichtungen oder Wanderwege bauten. Ernst Papanek war überzeugt, dass durch Jugend am Werk ein Anstieg der Jugendkriminalität verhindert wurde. »Sie waren nicht länger eine Last für ihre Familien, sie hatten Arbeit und konnten ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen«, betonte er in einem Aufsatz über Sozialarbeit in Wien.69 Der Großteil der Jugend am Werk-Teilnehmer lebte in selbstverwalteten Jugendheimen; ungefähr zwei Drittel der Heime waren sozialistisch oder von der Gewerkschaft geführt, ein Drittel stand unter katholischer Leitung. Damit galt das Programm als positives Beispiel der parteiübergreifenden Fürsorgearbeit. Trotzdem waren die Jugendheime natürlich ideale Plätze für politische (An)-Werbung. »Es waren Orte, um zu arbeiten, Sport zu machen und indoktriniert zu werden«, brachte es Gus Papanek auf den Punkt.

Für Ernst Papanek war die Arbeit bei Jugend am Werk nur eines von vielen Tätigkeitsfeldern, er arbeitete auch weiterhin für die Kinderfreunde und die Roten Falken. 1930 übernahm er dann die Leitung des Reichsbildungsausschusses der Sozialistischen Jugend, ein einflussreiches Amt innerhalb der Partei: Sein Vorgänger war Otto Felix Kanitz, sein Nachfolger der junge Bruno Kreisky. Mit dreißig Jahren war Ernst Papanek nun voll und ganz Berufspolitiker.

Zu seinen wichtigsten Aufgaben gehörte es, die zahlreichen SAJ-Gruppen in ihrer Bildungsarbeit zu unterstützen und zu vereinheitlichen. Dafür erarbeitete er Anleitungen für Gruppenabende, erstellte Wanderbibliotheken, vermittelte Vortragende und Filmvorführungen und schulte Jugendführer.70 Außerdem warb Papanek aktiv um neue Mitglieder. Dafür setzte er auch bei den Eltern an, unter anderem verfasste er Artikel für die sozialdemokratische Frauenzeitschrift Die Unzufriedene, in denen er Arbeitereltern aufrief, ihre Kinder in Parteiorganisationen zu schicken. »In dieser furchtbaren Trostlosigkeit leuchtet den jungen Menschen nur ein Hoffnungsschimmer: Die Erlösung durch den Sozialismus«, schrieb Papanek.71

Den gesamtpolitischen Entwicklungen folgend verlagerte die SAJ ihre Rolle zunehmend von reiner Bildungsarbeit hin zu politischen Aktionen. Die Lage in Österreich war schon vor der Weltwirtschaftskrise äußerst angespannt gewesen und hatte sich seitdem nur noch verschlimmert. Immer öfter kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen paramilitärischen Organisationen. Auf der einen Seite war die Heimwehr, die nach Ende des Ersten Weltkriegs von Offizieren der geschlagenen k. u. k. Armee gegründet worden war. Sie stand den Christlichsozialen nahe, hatte aber auch Verbindungen zum deutschnationalen Lager und wurde großteils vom faschistischen Mussolini-Italien finanziert. Auf der anderen Seite gab es den Republikanischen Schutzbund, den die Sozialdemokraten zum Schutz gegen die Heimwehr gegründet hatten. Sowohl Heimwehr als auch Schutzbund zählten Zehntausende uniformierte und bewaffnete Mitglieder. Zu ihren Aufgaben gehörte anfangs vor allem der Schutz von (Partei-)Veranstaltungen. Dann entwickelte die Heimwehr aber eigene politische Ambitionen. Am 18. Mai 1930 forderte sie im sogenannten »Korneuburger Eid« eine Neuordnung Österreichs, die Abschaffung der parlamentarischen Demokratie und die Bildung eines Ständestaates. Bei den Nationalratswahlen 1930 trat die Heimwehr mit einer eigenen Liste, dem »Heimatblock«, an, einige der Heimwehr-Landesorganisationen kandidierten gemeinsam mit den Christlichsozialen.

Die Wahlen 1930 sollten in Österreich die letzten Nationalratswahlen in der Ersten Republik sein. Mit 41,1 Prozent wurden die Sozialdemokraten stärkste Kraft, blieben aber in der Opposition, weil die Christlichsozialen eine Koalitionsregierung mit bürgerlichen Kleinparteien anführten. Die NSDAP kam erstmals in Österreich auf drei Prozent, errang aber kein Mandat. Innerhalb der Sozialistischen Jugend reagierte man auf die verschärfte innenpolitische Lage mit der Förderung der Wehrsportler, einer Art jugendlichem Schutzbund, und der Schaffung der Sozialistischen Jungfront, die der innerparteilichen Opposition Raum bot.72 Schon länger hatte es unter der Jugend Unmut über den gemäßigten Kurs der Parteiführung gegeben. Das lag vor allem auch daran, dass die Parteispitze mit Karl Renner, Otto Bauer, Karl Seitz, Otto Glöckel und Fritz Adler seit fast dreißig Jahren unverändert bestand und es nur wenige Möglichkeiten für SAJ-Funktionäre gab, in Führungspositionen aufzurücken. Die Jungfront sollte ihnen nun ein Betätigungsfeld innerhalb der Partei geben, um eine Radikalisierung und Abspaltung zu verhindern.

Ernst Papanek war ein wichtiges Mitglied innerhalb der Jungfront. 1931 wurde er dann zum Wiener Obmann der SAJ gewählt, leitete aber auch weiterhin den Reichsbildungsausschuss. Im selben Jahr schuf er die Junge Garde, eine Jugendorganisation, die den 14- bis 16-Jährigen den Übertritt von den geselligen, pfadfinderartigen Roten Falken hin zur politischen Arbeit der SAJ erleichtern sollte. Durch diese behutsame Hinführung zur Politik verlor die SAJ weniger Neumitglieder als zuvor. Die von Papanek erarbeiteten Methoden »legten Zeugnis ab vom hohen pädagogischen Niveau der damaligen sozialdemokratischen Jugendarbeit«, urteilt der Historiker Wolfgang Neugebauer in seinem Buch Bauvolk des Sozialismus. An anderer Stelle schreibt er: »Ernst Papanek war eine der herausragendsten Persönlichkeiten der sozialdemokratischen Jugend- und Erziehungsbewegung der Ersten Republik.«73

Bis 1932 trat Ernst Papanek vor allem als Parteipädagoge und Organisator in Aktion, dann wurde er erstmals in ein öffentliches Amt gewählt. Bei den Wien-Wahlen im April 1932 trat er als Gemeinderatskandidat für den 12. Bezirk an.

Die Sozialdemokraten schafften mit 59 Prozent wieder die absolute Mehrheit, Karl Seitz blieb Bürgermeister. Die Christlichsozialen hingegen verloren die Hälfte ihrer Mandate – die fast vollständig an eine Partei fielen, die in Wien nun erstmals in den Gemeinderat (Landtag) einzog: die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei Österreichs – Hitlerbewegung.

***

»Ich eröffne die Sitzung des Gemeinderates«, sagte Karl Seitz am 24. Mai 1932 mit leiser Stimme. »Lauter!«, rief jemand von der Galerie und wurde sogleich belehrt, dass Zuhörer, die stören, aus dem Saal entfernt würden.74

»Gemäß § 18 der Verfassung der Bundeshauptstadt Wien obliegt es mir zunächst, die Angelobung der Mitglieder des Gemeinderats durchzuführen«, fuhr Seitz fort.

Die hundert Abgeordneten, unter ihnen Ernst Papanek, erhoben sich von den halbkreisförmig angeordneten Holzbänken des Gemeinderatssaals im Neuen Rathaus. Von 1872 bis 1883 nach Entwürfen des Architekten Friedrich Schmidt im Stil der Neogotik erbaut, verrieten der eine oder andere Doppeladler im Saal noch immer die monarchische Herkunft des Gebäudes. Direkt über dem Kopf von Papanek hing ein 3.200 Kilogramm schwerer Kronleuchter. Während der Errichtung des Rathauses hatte man den Luster mit Stahlseilen am Dachstuhl befestigt und dann das Dach darum herum gebaut.

»Ich gelobe, der Republik Österreich und der Stadt Wien unverbrüchliche Treue zu halten, die Gesetze stets und voll zu beobachten und meine Pflichten als Mitglied des Gemeinderats der Stadt Wien gewissenhaft zu erfüllen«, sprach Seitz die Angelobungsformel vor. Als Ernst Papaneks Name vorgelesen wurde, antwortete er mit fester Stimme: »Ich gelobe.«

Nach der Angelobung versuchte Seitz zur Tagesordnung überzugehen, doch der Fraktionsführer der Nationalsozialisten, Alfred E. Frauenfeld, hinderte ihn daran. »Ich richte diese Worte an die anwesenden deutschen Volksgenossen und nicht an die übrigen Anwesenden«, erklärte Frauenfeld, wurde aber von Gelächter und Zwischenrufen aus den sozialdemokratischen Bänken unterbrochen. »Sie werden sich Ihr hysterisches Geschrei abgewöhnen müssen«, fuhr Frauenfeld fort und attackierte dann Seitz, was jedoch im allgemeinen Chaos von Rufen und Gegenrufen unterging. Der Tonfall und die Machtverhältnisse begannen sich zu verändern.

***

Ernst Papanek betonte später oft, dass die Immunität, die er nun als Landtagsabgeordneter genoss, der Grund für seine Wahl gewesen war. Sie erleichterte die »halb legale Arbeit der SAJ« in den folgenden Jahren.75 Michael Rosecker, stellvertretender Direktor der SPÖ-Akademie Renner Institut, meint, das Ganze könnte auch einen »weltlicheren« Grund gehabt haben: »Es war eine gute Möglichkeit, Genossen, die keinen Brotberuf hatten, ein Auskommen zu geben«, erklärte er mir.

Der 32-jährige Papanek war ein zuverlässiger Gemeinderat, er fehlte bei kaum einer Sitzung. Sehr aktiv war er allerdings nicht: In seiner gesamten Karriere im Landtag hielt er nur zwei Reden, beide Male ging es um Jugend in Not. Dafür war Papanek jedoch Mitglied im Gemeinderatsausschuss für Personalangelegenheiten und Verwaltungsreform, der Tarifverhandlungen für die tausenden städtischen Angestellten regelte. »Ein sehr wichtiger Ausschuss in der Lagerlogik der damaligen Zeit«, bestätigte mir Michael Rosecker.

Innerhalb der Personalkommission war Papanek für die städtischen Schulen, Kindergärten und Tagesheime sowie für die Gemeindewache, eine Art städtische Polizei, zuständig. In den Amtsblättern der Stadt Wien füllen die Listen mit von der Kommission beschlossenen Gehaltserhöhungen, Pensionierungen und der Genehmigung von Sonderurlaub dutzende Seiten.76

Auch wenn der Gemeinderat Papanek nur zwei Reden hielt, bewies er in beiden eindrucksvoll seine rhetorischen Fähigkeiten – vor allem, wenn es darum ging, die Nationalsozialisten vorzuführen. Am 1. Juli 1932 warf er ihnen vor, ihr eigenes Parteiprogramm nicht zu kennen, und zitierte immer wieder aus dem Völkischen Beobachter. »Ich werde Ihnen die Nummer zuschicken«, versprach Papanek dem Fraktionsvorsitzenden Frauenfeld, »für Ihre Bildung ist mir nichts zu teuer«. Die Stenografin vermerkte: »Heiterkeit bei den Sozialdemokraten.« Im Verlauf von Papaneks Rede riefen die Nazi-Abgeordneten immer wieder dazwischen, das Programm Jugend in Not helfe nur Juden – obwohl sie nur Minuten zuvor erklärt hatten, es gäbe keine arbeitslosen Juden. Ernst Papanek wies sie darauf hin, die Zwischenrufe wurden zunehmend rabiater. Schließlich sprang Bürgermeister Seitz seinem Parteigenossen bei: »Bitte nur keine Feigheiten, meine Herren! Sie müssen doch die Kraft haben, das anzuhören! Man hat sogar Sie angehört!«77

Auch auf der Zuschauertribüne regte sich antisemitische Kritik an Papanek. Seine anwesende kleine Schwester Olga hörte, wie jemand dort sagte: »Der Gemeinderat ist mit der blonden Jüdin verheiratet.« Dass Papanek – zumindest in den Augen der Nazis – selbst jüdisch war, schienen die Störer nicht zu wissen, seine Verbindung zur prominenten Familie Goldstern aber war stadtbekannt.78

Die Situation war symptomatisch für die Verschlimmerung der politischen Kultur. Am 30. September 1932 kam es im Gemeinderat sogar zu einem Handgemenge zwischen nationalsozialistischen und sozialdemokratischen Gemeinderäten, bei dem Stahlruten und Schlagringe zum Einsatz kamen.79 Auch auf die Straße trug man den Kampf: In der Österreichischen Nationalbibliothek lagert eine Reihe von Plakaten, die zur »Abrechnung mit dem Nazi-Großmaul« oder einer »Antifaschistischen Kundgebung unter der Parole Zerschlagt das Hakenkreuz« einluden. Redner jedes Mal: der Genosse Papanek.80

Wegen seines rhetorischen Talents setzte die Partei Papanek auch im Burgenland ein. »Das war damals ein Aufbaugebiet, ein Kampf um ein neues Territorium für die SDAP, weil es ja früher ein ungarischer Staatsteil gewesen war«, erklärte mir Michael Rosecker. Der Wahlkampf im bäuerlichen Burgenland, wo es nur wenig Industrie und wenige Arbeiter gab, lief schleppend. Oft musste Ernst Papanek bis zu zehn Kilometer zu Fuß gehen, um dann vor sechs Menschen zu sprechen. »Wenn es auch manchmal geregnet hat, und der Weg, der von einem Ort zum anderen damals noch marschiert werden musste, weder betoniert noch asphaltiert war, es war doch eine schöne Zeit«, schrieb er Jahre später.81 1973 bezeichneten der SPÖ-Landeshauptmann Theodor Kery und der spätere Bundeskanzler Fred Sinowatz Ernst Papanek in einem Brief als »Lehrmeister« der »damals noch jungen burgenländischen Arbeiterbewegung«.82

Oft störten Deutschnationale oder Christlichsoziale die Veranstaltungen im Burgenland. Einmal streute ein Nazi Papanek Pfeffer in die Augen, sodass dieser für einige Stunden blind war, ein anderes Mal wurde der Sozialdemokrat aus dem Fenster geworfen.83 »Seine politischen Aktivitäten brachten ihn oft in Gefahr«, berichtete mir Gus Papanek. »Für mich zeigt die Tatsache, dass er ins Burgenland geschickt wurde, dass er als mutig galt und bereit war, diese Aufgabe zu übernehmen.«

Der Jahreswechsel 1932/33 brachte keine Beruhigung in Europa. Am 30. Januar 1933 wurde Adolf Hitler in Deutschland zum Reichskanzler ernannt. In Österreich traten am 4. März während einer Geschäftsordnungsdebatte nacheinander die drei Nationalratspräsidenten zurück. Der christlichsoziale Bundeskanzler Engelbert Dollfuß nutzte das dabei entstehende Chaos für seine autoritären Bestrebungen und erklärte, das Parlament habe sich selbst ausgeschaltet.84 Mithilfe eines Ermächtigungsgesetzes aus dem Ersten Weltkrieg regierte er von nun an diktatorisch per Notverordnungen. Dollfuß verhinderte mit Polizeigewalt die Neukonstituierung des Nationalrats, beschränkte die Presse- und Versammlungsfreiheit massiv, verbot Wahlen und führte die Todesstrafe wieder ein. Ein besonderer Affront gegen die Sozialdemokraten war das Verbot des Schutzbundes und der Aufmärsche am 1. Mai.

Die SDAP wehrte sich so gut es ging: 300.000 Menschen nahmen am 1. Mai 1933 dennoch an »Massenspaziergängen« teil, politische Feiern wurden als Sportveranstaltungen getarnt. Ernst Papanek leitete eine illegale Maifeier auf einer Lichtung im Wienerwald. Aber die Stimmung schlug rasch um: In den nächsten Monaten trat ein Drittel aller Parteimitglieder aus, viele der (jungen) Radikalen liefen zu den Kommunisten und vereinzelt sogar zu den Nationalsozialisten über.

Die Sozialdemokraten begannen, sich auf eine Zukunft in der Illegalität und im Widerstand vorzubereiten. Auch die Sozialistische Jugend reagierte und wählte auf ihrem Verbandstag Ostern 1933 Ernst Papanek zum Obmann der SAJ.

Die Wahl Papaneks entsprach einem lange überfälligen Generationswechsel in der SAJ-Führung, war aber auch Zeichen für die »zunehmend politische Aktivierung der SAJ«, betont der Historiker Wolfgang Neugebauer. »Die neue SAJ-Führung, die sich des Ernstes der politischen Lage voll bewusst war, bemühte sich, die Aktivität der sozialistischen Jugend auf politischem, propagandistischem und paramilitärischen Gebiet auf das Äußerste zu steigern«, schreibt er.85 Neugebauer führte 1968 per Brief ein Interview mit Ernst Papanek. In seitenlangen Antworten erklärte Papanek sich Neugebauer: »Wir waren und blieben Anhänger der Demokratie und hatten nicht die Absicht, den Faschismus durch Kommunismus zu ersetzen. Wir versuchten, alle Hindernisse, die die Regierung unserer Tätigkeit in den Weg legte, zu überwinden. […] Wir waren bereit, ›unter Grund‹ zu gehen. Wir rechneten damit, dass wir es zu tun hätten und sahen darin einen Kampf für die Demokratie, der anderseits kaum mehr möglich war.«86

Unter der Leitung von Ernst Papanek versuchte die SAJ in den folgenden Monaten den Spagat zwischen politischem Widerstandskampf und traditioneller Bildungsarbeit. Die Wehrsportübungen wurden intensiviert, Papanek selbst lernte Jiu-Jitsu, um sich waffenlos verteidigen zu können. Mit Sonderzügen führte er Jugendgruppen nach Bratislava, um den in Österreich verbotenen Film Im Westen nichts Neues zu sehen. Sonntagnachmittags trafen sich tausende Jugendliche zu Fünf-Minuten-Demonstrationen im Prater – wenn die Polizei eintraf, waren alle schon wieder weg, dafür drehten rote Fahnen am Riesenrad ihre Runden.

Bei SAJ-Veranstaltungen saß nun die Polizei im Publikum und überwachte argwöhnisch, ob jemand Dollfuß kritisierte. Bei einer Großversammlung zum Thema »Warum die Drohnen im Bienenreich getötet werden« griff der Polizeikommissar einige Male nach seiner Kappe, erinnerte sich Papanek. »Wenn er sie aufgesetzt hätte, wäre die Versammlung aufgelöst worden und die Polizei einmarschiert! Er sagte mir nach der Versammlung, er hätte sehr viel über das anscheinend menschliche Verhalten der Bienen gelernt.«

Im Herbst 1933 versuchte das Bundeskanzleramt, nach dem Schutzbund und der KPÖ nun auch die Sozialistische Jugend zu verbieten. Papanek erfuhr davon und schickte eilig ein Rundschreiben an alle Mitglieder. »Sofort nach dem Lesen vernichten!« stand groß als Betreff im Brief, in dem der SAJ-Obmann Weisungen für den Ernstfall gab. (Nicht alle hielten sich daran, eine Kopie landete bei der Polizei und liegt heute im Österreichischen Staatsarchiv.) Das Hauptargument der Regierung für ein Verbot der SAJ waren die paramilitärischen Wehrsportübungen, durch die die Jugendorganisation ihren »satzungsgemäßen Wirkungskreis« überschritten hätte, sowie regierungskritische Schriften.87 Überraschenderweise scheiterte der Verbotsversuch. Möglicherweise hinderte Papaneks Immunität als Landtagsabgeordneter die Behörden an einer konsequenten Vorgangsweise. Vielleicht lag es aber auch daran, dass sich die zuständige Magistratsabteilung als Teil der sozialdemokratischen Wiener Gemeindeverwaltung weigerte, die beantragte Auflösung zu vollziehen.88 Die SAJ blieb – vorerst – bestehen.

Vom 14. bis 15. Oktober 1933 tagte der letzte Parteitag der Sozialdemokratischen Partei. Es wurden Vorbereitungen für einen österreichweiten Generalstreik getroffen und festgelegt, unter welchen Umständen man zu den Waffen greifen würde: beim Verbot der SDAP oder der Gewerkschaften, beim Absetzen des Wiener Bürgermeisters oder im Falle einer faschistischen Verfassung. Auch ausländische Sozialdemokraten wie der Franzose Léon Blum, der Tschechoslowake Josef Stivín und Fritz Adler als Sekretär der Sozialistischen Arbeiter-Internationalen nahmen am Parteitag teil und versicherten den Österreichern ihre Unterstützung, vor allem in Form von Waffenlieferungen.89

Gerade die jüngeren Genossen drängten darauf, nicht mehr tatenlos zuzusehen. In der Partei herrschte aber keineswegs Einigkeit darüber, dass Kämpfen die beste Option sei. Otto Bauer und Karl Renner unternahmen immer wieder Versuche, auf Kanzler Dollfuß zuzugehen.90

»Man muss verstehen, dass sich zum Beispiel die Kommunisten leichter mit sowas getan haben«, betonte der SPÖ-Historiker Michael Rosecker im Gespräch mit mir. »Die KPÖ war eine jugendliche Kaderpartei. Die Sozialdemokratische Arbeiterpartei war eine Partei mit alten Leuten, Kindern, Männern und Frauen; das war eine tiefverzweigte Organisation in der Alltags- und Lebenswelt der Menschen. Da hat es Kampfrhetorik gegeben, natürlich, aber sie war eingebettet in die Banalitäten des Alltags. Und so eine Organisation in einen Bürgerkrieg zu führen – dass das bei den Menschen der Führung schwere moralische Konflikte und Hemmungen auslöste, ist verständlich.«

***

Der Februaraufstand, die Februarunruhen, eine Revolution oder gar ein Bürgerkrieg – es gibt viele Namen für die Ereignisse in Österreich zwischen dem 12. und 15. Februar 1934. Egal, wie man es nennt, der Ausgang bleibt immer derselbe: die Niederschlagung der Sozialdemokratie, das Ende des Roten Wiens, der Siegeszug von Diktatur und Austrofaschismus und schlussendlich, vier Jahre später, der »Anschluss« Österreichs an Hitlerdeutschland.

Aber zurück zum Anfang: In der ersten Februarwoche verstärkte die Polizei ihre seit Monaten laufende Suche nach Waffen in sozialdemokratischen Arbeiterheimen.91 Am 9. Februar, einem Freitag, fand die letzte Sitzung des Wiener Gemeinderats statt. Von Samstagnacht bis Sonntagmittag schob Ernst Papanek Dienst am Notfalltelefon im Parteibüro in der Rechten Wienzeile 97 und erhielt Berichte über verhaftete Schutzbund-Führer. Die Lage galt aber weiterhin als so stabil, dass Papanek nach seiner Ablösung mit Lene ins Kino fuhr, wo sie den Parteiführer Otto Bauer und dessen Frau trafen. Im Sascha-Palast in der Ungargasse lief Menschen im Hotel, ein starbesetzter Hollywood-Film mit Greta Garbo.

In der Nacht vom 11. auf den 12. Februar schlief Ernst Papanek in der Fango-Klinik. Montagmorgen erreichten Berichte aus Linz die Hauptstadt: Bei der Durchsuchung des Linzer Parteisekretariats hatten dort stationierte Schutzbündler das Feuer auf die Polizei eröffnet. Es war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Wie ein Flächenbrand breiteten sich nun die Unruhen aus. Um 11:46 Uhr gab das Abschalten des Stromes in Wien das Signal zum geplanten Generalstreik. Lene Papaneks Bruder Alex raste mit seinem Motorrad zum Flötzersteig, um Gustl und Schorschi zu holen – bei den Großeltern in der Klinik war es sicherer als in der sozialdemokratischen Siedlung. Ernst Papanek wollte sich gerade auf den Weg ins Rathaus machen, wo eine Sitzung der Personalkommission anstand, als er ins Büro der SAJ beordert wurde. Die Parteizentrale war bereits von Heimwehr und Polizei besetzt, das SAJ-Büro aber noch nicht, weil es etwas abseits lag. Der SAJ-Obmann verbrannte gemeinsam mit ein paar Junggenossen alles belastende Material und schaffte es, aus der Hintertür hinauszuschlüpfen, als vorne gerade die Polizei das Büro stürmte.

Gegen 13:00 Uhr kam es in Sandleiten zu ersten gewalttätigen Auseinandersetzungen. Von Anfang an kämpften die Sozialdemokraten jedoch mit Kommunikationsschwierigkeiten, ein landesweiter Generalstreik blieb aus. Die Unruhen beschränkten sich im Wesentlichen auf die Arbeiterbezirke Wiens sowie die oberösterreichischen und steirischen Industriezentren. 10.000 bis 20.000 Arbeiter standen einer Übermacht von annähernd 60.000 Mann aus Polizei, Heimwehr und Bundesheer gegenüber, die noch dazu wesentlich besser bewaffnet war. Die Polizei setzte Panzer und Minenwerfer ein, um besetzte Gemeindebauten zu erobern. Gegen Mittag verbot die Dollfuß-Regierung die Sozialdemokratische Arbeiterpartei sowie all ihre Nebenorganisationen und verhaftete fast den gesamten Parteivorstand.

Die Wiener Polizei führte minutiös Protokoll über Hunderte von Zwischenfällen an diesem Tag. »15:35 Uhr: In der Nationalbank werden von Privatpersonen auffallend viele Geldbeträge abgehoben./15:50 Uhr: Von der Siedlung Hetzendorf fahren die männlichen Bewohner in Autos in der Richtung gegen die Stadt./16:30 Uhr: In Sandleiten wurden Schützengräben ausgehoben.«

Ernst Papanek versuchte zum vereinbarten Treffpunkt auf dem Wienerberg zu kommen, schaffte es aber nicht mal ansatzweise in die Nähe. Stattdessen fuhr er zum Rathaus, um Bürgermeister Karl Seitz zur Flucht zu bewegen. Seitz jedoch weigerte sich, klein beizugeben, und blieb in seinem Büro, wo er später verhaftet wurde. Papanek verließ das Rathaus über den privaten Aufzug des Bürgermeisters und lief beim Ausgang der Polizei und Heimwehrleuten in die Arme. Der Portier des Rathauses schimpfte Papanek vor deren Augen laut einen »unverschämten Presseagenten« und ermöglichte ihm so die Flucht, bevor die Polizei erkannte, wer er wirklich war. Am selben Tag versuchten Beamte, Papanek in seinem Haus am Flötzersteig zu verhaften, fanden ihn aber nicht vor.

Gegen Abend beruhigte sich die Lage etwas. Am 13. Februar, dem Faschingsdienstag, notierte die Polizei: »Einzelne Bäckereibetriebe arbeiten.« Am zweiten Tag der Kämpfe verbot das Bundeskanzleramt die Sozialistische Jugend, der Auflösungsbescheid war an Ernst Papanek adressiert. Allen SAJ-Mitgliedern, die sich weiterhin engagierten, drohten 2.500 Schilling Strafe und ein bis sechs Monate Arrest.92 Am Vormittag durchsuchte die Polizei die gesamte Fango-Heilanstalt auf Waffen und Sprengstoff, fand aber nichts. Ernst Papanek war zu diesem Zeitpunkt in der Klinik und begegnete den Polizisten im Stiegenhaus. Die Beamten grüßten ihn höflich und gingen an ihm vorbei, ohne ihn zu verhaften. Ob es politisch sympathisierende Polizisten waren oder ob sie sich für Papaneks Engagement während ihrer Gehaltsverhandlungen im Gemeinderat revanchieren wollten, ist unklar.

Am selben Tag gelang es Otto Bauer und Julius Deutsch, dem Obmann des Schutzbundes, in die Tschechoslowakei zu fliehen. Der Schutzbund war nun quasi führerlos und reguläre Parteifunktionäre mussten übernehmen: Ernst Papanek fand sich plötzlich als Leiter einer Schutzbundkompanie wieder. Gemeinsam mit den Genossen versuchte er zum Karl-Marx-Hof oder einem anderen Zentrum des Widerstands zu kommen, aber Heimwehr und Armee versperrten alle Wege. Dann fuhren plötzlich die Straßenbahnen wieder – der Streik war gebrochen. Papanek wies seine Kompanie an, die Waffen zu verstecken und in Zivil nach Hause zu fahren. Als später Gerüchte aufkamen, aus Wiener Neustadt sei Verstärkung am Weg, machte er sich furchtbare Vorwürfe, den Kampf verfrüht beendet zu haben. Aber die Gerüchte blieben nur Gerüchte – es war vorbei.

Im Jahr 1939 verbietet die NSDAP die Wiener SAJ und schickt den Auflösungsbescheid an Ernst Papanek – obwohl der zu diesem Zeitpunkt bereits seit über fünf Jahren im Exil lebt.

Am 15. Februar, vier Tage nach Beginn der Unruhen, endeten die Februarkämpfe. Dollfuß erklärte sich zum »Herrn der Lage«. Mehr als 350 Menschen waren während der Kämpfe umgekommen, ein Drittel davon Zivilisten. Neun Schutzbündler wurden standrechtlich hingerichtet. Auf Verordnung der Polizei durften die Todesanzeigen nichts Politisches enthalten, sondern mussten Formulierungen wie »einem tragischen Geschicke zum Opfer gefallen« enthalten.

In der Nacht vom 14. auf den 15. Februar kehrte Ernst Papanek noch einmal in die Fango-Klinik zurück und weckte seine kleinen Söhne. Nacheinander verabschiedete er sich vom siebenjährigen Gustl und vom fast dreijährigen Schorschi, die aber beide den Ernst der Lage nicht wirklich verstanden. Dann verbrachte er einige Minuten mit Lene, anschließend ging es zum Bahnhof. Papanek war klar, dass er das Land verlassen musste.

Später hieß es oft, dass Papanek fliehen musste, weil ein Haftbefehl gegen ihn vorlag und weil das Dollfuß-Regime ihn zum Tode verurteilt hatte. Fälschlicherweise wurde ihm angelastet, für die Kämpfe beim Viktor-Adler-Heim in Mauer verantwortlich zu sein. Außerdem hieß es, er habe den Meidlinger Schutzbund beim Angriff auf den Meidlinger Bahnhof angeführt.

Im Österreichischen Staatsarchiv liegen heute 16 Kartons mit den Februar-Akten der Polizei und des Bundeskanzleramts. Konkrete Hinweise auf ein Todesurteil oder die Hintergründe eines Haftbefehls finden sich darin nicht. Zwei Dokumente weisen aber darauf hin, dass das Dollfuß-Regime Papanek wirklich verhaften wollte. In einem im Dezember 1934 erstellten Verzeichnis über die in »Gewahrsam […] befindlichen soz.dem. Mandatare« findet sich Papaneks Name, der aber händisch durchgestrichen wurde. Eine zweite Liste, die für Propagandazwecke angefertigt wurde, vermerkt ihn als »flüchtig«.

Es sollte fast zwei Jahrzehnte dauern, bis Ernst Papanek erstmals wieder Wiener Boden betrat.