Читать книгу Auf Wiedersehen, Kinder! - Lilly Maier - Страница 11

5.

Im Exil

ОглавлениеIm März 1934 bittet das Bundeskanzleramt im Namen von »Frau Bundeskanzler« Alwine Dollfuß um eine »Liste aller im Zusammenhang mit der Februarrevolte verhafteten, geflohenen und abgängigen Personen«, die diese zu Propagandazwecken einsetzen will. Ernst Papanek ist hier mit Bleistift als »flüchtig« vermerkt.

Am 15. Februar 1934 bestieg Ernst Papanek einen Zug nach Budapest.93 Der 33-Jährige spekulierte darauf, dass niemand einen sozialdemokratischen Flüchtling in einem Zug ins autoritär regierte Ungarn vermuten würde. Als zusätzliche Sicherheitsvorkehrung wurde Papanek von einer Cousine Lenes begleitet. Diese hatte einen französischen Pass, war äußerst charmant und sollte im Fall der Fälle mit den Grenzbeamten flirten.

In Raab (Győr) stieg Papanek aus und fuhr mit dem nächsten Zug nach Pressburg (Bratislava), wo er Otto Bauer und Julius Deutsch traf. Lene, Gustl und Schorschi hatten Ernst nicht begleitet, weil man fälschlicherweise davon ausging, die exilierten Politiker könnten ohnehin bald zurückkehren. Außerdem verdiente Lene in Wien den Familienunterhalt – in den nächsten Jahren würde sie ihren Ehemann finanziell im Exil unterstützen.94

Am 18. Februar 1934 übersiedelte der geflohene Rest der Parteiführung von Bratislava nach Brünn und gründete dort das Auslandsbüro der österreichischen Sozialdemokraten, kurz ALÖS.95

***

Brünn (Brno) liegt nicht weit von Wien entfernt, mit dem Zug sind es heute knapp eineinhalb Stunden. An einem nebelverhangenen Freitag im Januar 2020 wandle ich hier auf den Spuren der Exilanten von einst. Es ist nicht schwierig, sich Ernst Papaneks erste Eindrücke von Brünn vorzustellen: Wie bei seiner Ankunft ist es Winter und vom imposanten Bahnhof fällt man geradezu in die schöne Altstadt. In der Touristeninfo kaufe ich ein Buch über die alte Brünner Kaffeehauskultur, dann spaziere ich Richtung Malinowskiplatz. Hier endet die Altstadt, ab jetzt dominieren heruntergekommene Fabriken und Wohnhäuser das Bild. Ich biege in die Cejl – die Zeile – ein und erschrecke, als plötzlich ein großes hölzernes Schiff in die Straße ragt. Bei näherem Hinsehen entpuppt es sich als liebevoll gestaltetes Puppenmuseum. Fünfzig Hausnummern später bin ich an meinem Ziel: Cejl 83.

In der Zeile 83 waren lange Zeit der tschechische Konsumverein und die Arbeiterbäckerei untergebracht. Im Februar 1934 überließ der sozialdemokratische Stadtrat Václav »Wenzel« Kovanda seinem österreichischen Kollegen Otto Bauer den vierten Stock. Bauer gründete hier noch am Tag seiner Ankunft das Auslandsbüro. Neben der Unterstützung der österreichischen Flüchtlinge und der in Wien verbliebenen Genossen gehörte das Drucken der nun illegalen Arbeiter-Zeitung zu den wichtigsten Aufgaben des ALÖS.

Von seiner historischen Bedeutung für das sozialdemokratische österreichische Exil lässt das Haus in der Zeile 83 heute nichts mehr erahnen. In der Toreinfahrt stapelt sich der Müll, leere Limonadenflaschen liegen neben einem kaputten Autositz. Erst von der anderen Straßenseite aus kann man sich ein besseres Bild machen. Im Stil der Neuen Sachlichkeit erbaut, erinnert der rotgestrichene siebenstöckige Bau an den Karl-Marx-Hof in Wien. Über einem hohen industriell genutzten Erdgeschoss ist, wie bei alten Manufakturen üblich, ein niedriges Zwischengeschoss eingezogen, darauf folgen fünf Stockwerke mit tief gesetzten Fenstern. Hinter einem davon arbeitete Ernst Papanek im Frühjahr 1934.

Von der heute etwas tristen Cejl 83 fahre ich mit der Straßenbahn zur Mährischen Landesbibliothek, einem modernen Glasbau im Stadtteil Ponava. Hier lagern 6.400 Bücher mit Österreichbezug – darunter auch das einzige Werk zum österreichischen Exil in der mährischen Hauptstadt: Drehscheibe Brünn.

Brünn war bereits 1933 nach der Machtergreifung Hitlers Anlaufstelle der deutschen Emigranten, ein Jahr später folgten dann die Österreicher. Für die Tschechoslowakei als Asylland gab es viele Gründe: Die Nähe zu Deutschland und Österreich ermöglichte den Grenzübertritt über die grüne Grenze und da es keine Visumspflicht gab, konnte man eine Flucht leicht als Wochenendausflug tarnen. Außerdem hatte man keine Sprachschwierigkeiten, da im Sudetenland, in Prag und in Brünn drei Millionen Deutsche lebten. Und besonders wichtig für die Exilanten: Das Land war eine der letzten verbliebenen Demokratien Mitteleuropas und ließ sich weder von schweren Nationalitätenkämpfen noch von der Wirtschaftskrise davon abhalten, Flüchtlinge zu unterstützen. Staatspräsident Tomáš Garrigue Masaryk setzte sich persönlich für Intellektuelle ein – unter anderem erhielten Thomas und Heinrich Mann nach ihrer Ausbürgerung tschechische Pässe. Zahlreiche Hilfskomitees halfen den Neuankömmlingen. Allein die sudetendeutschen Sozialdemokraten brachten monatlich rund 50.000 Kronen auf.

Treffpunkt der Exilanten wurde – wie kann es anders sein – ein Café. Im Kaffeehaus Biber im sogenannten DOPZ-Gebäude traf man sich zum Politisieren und um Nachrichten aus der Heimat auszutauschen. Also stelle ich das Buch in der Bibliothek zurück ins Regal und mache mich auf den Weg zu meinem letzten Stopp des Tages: dem Mährischen Platz.

Inzwischen ist die Sonne untergegangen, trotzdem kann ich das hell erleuchtete DOPZ-Gebäude leicht erkennen. Einst gehörte es der Gewerkschaft der Privatangestellten und beherbergte neben dem zweistöckigen Kaffeehaus Biber auch ein Kino und einen Speisesaal der Young Men’s Christian Association (YMCA). In den 1930er Jahren galt das Kaffeehaus Biber als Zentrum der Brünner Antifaschisten. Heute residiert hier das beliebte Kino Scala. In der Lobby erinnert eine Gedenktafel an den »kulturellen Treffpunkt der Künstler, Schriftsteller, Publizisten und Politiker, die in Brünn im Exil lebten«.

***

In Wien war Ernst Papanek Berufspolitiker gewesen, nun wurde er zum Berufsexilanten. Mit einigen Unterbrechungen arbeitete er zwei Jahre lang im ALÖS.96

Das ALÖS sah sich als »Auslandsstützpunkt« der in Österreich verbliebenen Genossen sowie als »Erbschaftsverwalterin der österreichischen Sozialdemokratie«.97 Letzteres darf man durchaus im finanziellen Sinne sehen, denn Fritz Adler hatte es geschafft, beträchtliche Teile des Parteivermögens über die Grenze zu schmuggeln.98 Dezidiert sollte das Auslandsbüro allerdings kein Parteivorstand sein – die zerstrittene Exil-Führung der deutschen SPD galt als abschreckendes Beispiel.

Otto Bauer und Julius Deutsch übernahmen die Leitung des ALÖS, auch Fritz Adler war sehr involviert, obwohl er weiterhin in Zürich als Sekretär der Internationalen arbeitete. Ernst Papanek leitete das Ein-Personen-Komitee des Jugend-ALÖS.

In der Anfangszeit des Exils lebten rund 3.000 österreichische Flüchtlinge in der Tschechoslowakei, viele von ihnen in Lagern in Grenznähe. Das ALÖS unterstützte sie finanziell und schickte beachtliche Mengen Geld an die Familien von verhafteten Parteifunktionären. Bereits am 25. Februar, nur sieben Tage nach ihrer Ankunft in Brünn, erschien die erste in der Zeile 83 gedruckte Arbeiter-Zeitung, die sofort illegal nach Österreich geschmuggelt wurde. Die Stückzahlen konnten sich sehen lassen: Die 22 Ausgaben, die in Brünn erschienen, brachten es auf eine Gesamtauflage von 752.898 Stück. Daneben druckte das ALÖS fast zwei Millionen Aufkleber und Flugzettel für die Widerstandsarbeit.

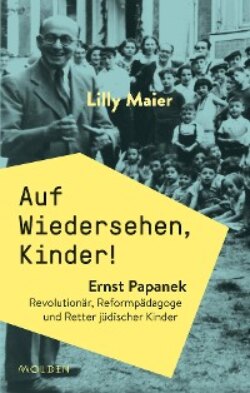

Im Exil schreibt Ernst Papanek eine Broschüre über den Arbeiter Josef Gerl …

… und ist mehrere Jahre fast durchgängig am Reisen, wie seine zahlreichen Taschenkalender zeigen (für das Jahr 1936/37).

Wenn er sich in Brünn aufhält, arbeitet Papanek im ALÖS-Büro in der Zeile 83, die ich im Januar 2020 besucht habe.

Am 1. Mai 1934 trat in Österreich unter Kanzler Dollfuß eine neue Verfassung in Kraft. Das Land war nun ein austrofaschistischer Ständestaat, die parlamentarische Demokratie und das pluralistische Parteiensystem waren abgeschafft. Als sichtbarstes Zeichen der neuen Machtverhältnisse benannte man einige Gemeindebauten um: Der Karl-Marx-Hof wurde zum Heiligenstädter Hof, der Austerlitzhof zum Rabenhof und der Engels-Hof verlor sein »s« und war von nun an der Engel-Hof.

Dollfuß selbst konnte seinen Erfolg allerdings nicht lange genießen: Am 25. Juli 1934 wurde er während eines Putschversuchs im Bundeskanzleramt von den Nationalsozialisten ermordet. Der Putsch scheiterte, die österreichische NSDAP wurde verboten und Kurt Schuschnigg neuer Bundeskanzler. Am System des Austrofaschismus änderte sich vorerst einmal nichts.

Im Frühjahr 1934 gründeten die Sozialdemokraten im Geheimen als Nachfolgeorganisation der SDAP die Revolutionären Sozialisten (RS) und als Nachfolger der SAJ die Revolutionäre Sozialistische Jugend (RSJ). In der Anfangszeit kam es bedingt durch Verhaftungen zu vielen Führungswechseln, später gewöhnten sich die Mitglieder an die konspirative Arbeit und wurden vorsichtiger.

Ernst Papanek war für die Verbindung mit der RSJ und anderen verbotenen Jugendorganisationen in Österreich zuständig. Regelmäßig schickte er ihnen Materialien für die illegale Jugendarbeit – die Zeitung Rote Jugend etwa ging getarnt als Rätselheft auf den Weg.99 Für Propagandazwecke verfasste Papanek das Büchlein Die Idee steht mir höher als das Leben über den 22-jährigen Arbeiter Josef Gerl, der am 21. Juli 1934 ein Sprengstoffattentat in Wien verübt hatte und nur drei Tage später hingerichtet worden war.100 Obwohl Papanek nach Kriegsende erklärte, er habe Gerl persönlich von dem Attentat abgeraten, verklärte er ihn in seiner Propagandabroschüre zum sozialistischen Märtyrer. Die tschechoslowakische Arbeiterjugend finanzierte eine Auflage von 20.000 Stück, der belgische Jugendverband brachte eine französische Ausgabe heraus.

Neben seiner Tätigkeit als Verbindungsmann war Papanek Auslandsvertreter für die RSJ bei den Treffen der Sozialistischen Jugendinternationale. Außerdem vertrat er im Exekutivkomitee der Jugendinternationale alle verbotenen sozialistischen Jugendgruppen Europas. Dabei trug er den wenig kreativen Decknamen »Ernst Pek«.

In seiner nicht einmal ein Jahr währenden Amtszeit als SAJ-Obmann hatte Papanek in Wien viele Vorbereitungen für die Illegalität getroffen. Als besonders wichtig stellte sich nun heraus, dass er alles Adressmaterial ins Ausland hatte bringen lassen. Der Exilant stand in ständigem Kontakt mit den RSJ-Mitgliedern: Man schrieb sich an Deckadressen oder verwendete wie im Spionagefilm unsichtbare Tinte. Außerdem traf sich Papanek regelmäßig mit vielen Junggenossen, um Berichte aus der Heimat zu erhalten und um sie bei ausländischen Sozialisten einzuführen. Bruno Kreisky, Schella (Hella) Hanzlik und Otto Probst etwa sah er regelmäßig in Brünn oder Ungarn. Eine weniger gefährlichere Variante war es, sich an der österreichisch-schweizerischen Grenze »zufällig« in Almhütten zu treffen. Wenn Grenzbeamte vorbeikamen, beteuerte man einfach, man habe sich beim Wandern verirrt.

Obwohl es viel Kontakt zwischen dem ALÖS und den illegal agierenden Revolutionären Sozialisten gab, kam es in den folgenden Jahren immer wieder zu Konflikten. Einerseits ging es um Führungsansprüche innerhalb der Sozialdemokratie, andererseits um die Nähe der Revolutionären Sozialisten zu den Kommunisten. Vor allem Joseph Buttinger, ab 1935 Obmann der RS, hatte im Nachhinein nicht viel Gutes über die Exilanten zu sagen. Sein 1953 erschienenes Buch Am Beispiel Österreichs sorgte in SPÖ-Kreisen für viel Unruhe und Verstimmung. Buttinger erwähnt Ernst Papanek in dem Buch in einem Nebensatz über die RS-Jugend: »Von ihrem alten Führer Papanek redeten sie in einem fürchterlichen Ton, weil er sich vom Ausland her in ihre Propaganda einmische.«101 In einem Briefwechsel mit dem Historiker Wolfgang Neugebauer nahm Papanek 1968 dazu Stellung: »Ich habe niemals angenommen, dass sie auf mich zu hören hätte[n], noch habe ich jemals herausgefunden, dass wir nicht völlig aufeinander eingestellt waren. Im Gegenteil.«102

Die Wahrheit liegt wohl irgendwo in der Mitte. Otto Binder – RSJ-Mitglied und späterer Schwiegervater von Bundespräsident Heinz Fischer – erklärte 1991, dass sich Papanek und viele andere ALÖS-Mitglieder als »legitime Vertreter der verbotenen Partei betrachteten«, was die Revolutionären Sozialisten kritisierten. Mit einem Kollegen traf Otto Binder Papanek in Bratislava, um ihm klarzumachen, dass die Führung einer illegalen politischen Bewegung im Lande liegen sollte. »Diese Reise war für uns beide äußerst peinlich, […] weil Ernst Papanek für uns alle ein sehr hochgeschätzter, ja geliebter Freund einer etwas älteren Generation war und wir uns klar darüber waren, dass wir ihm nicht nur persönlich sehr weh tun werden, sondern wir ihm damit auch den letzten Rest seiner politischen Geltung nehmen.«103 Trotz des schwierigen Gesprächs schieden die Jungsozialisten als Freunde. Zeit seines Lebens redete Otto Binder häufig und sehr positiv von Papanek, bestätigte mir sein Schwiegersohn Heinz Fischer.

Im Zuge seiner Tätigkeit reiste der Exilant Ernst Papanek sehr viel. Allein im Frühjahr und Sommer 1934 pendelte er mehrmals zwischen Brünn, Prag, Genf, Zürich, Karlsbad und Marienbad. Am Sonntag, dem 9. September 1934, wurde Papanek dann zum ersten Mal seit seiner Jugend verhaftet.

Er kehrte gerade von einem Schulungstreffen im tschechoslowakischen Mährisch-Trübau (Moravská Třebová) in die Schweiz zurück, als man ihn in Schaffhausen anhielt.104 Die Schweizer Fremdenpolizei hatte seit Längerem Papaneks Briefe geöffnet, ohne dass er es gemerkt hatte. Scheinbar hielt man ihn fälschlicherweise für den Schweizer Führer der österreichischen Untergrundbewegung. Außerdem warf man ihm zu Recht unerlaubte Grenzübertritte nach Österreich vor.

Mehrere Tage verbrachte Papanek im Gefängnis, dann wurde ihm ein Einreiseverbot erteilt. Offenbar war es den Schweizer Behörden aber sehr unangenehm, dass Papanek Beschwerde gegen das Verletzen des Briefgeheimnisses einlegte, und so wurde er nicht automatisch des Landes verwiesen. »Ich verließ jedoch die Schweiz nach zwei Monaten, da ich keinerlei Bewegungsfreiheit hatte, und Leute, die mit mir zusammen gesehen wurden, von der Polizei verhört wurden«, berichtete Papanek später. (Die Einreisesperre wurde erst 1947 wieder aufgehoben.105)

In der Schweiz war der Exilpolitiker noch glimpflich davongekommen, im Jahr darauf hatte er weniger Glück.

Im Januar 1935 reiste Papanek im Auftrag von Fritz Adler und der Sozialistischen Arbeiter-Internationalen nach Danzig (Gdańsk), um die dortigen Genossen bei den Wahlen zu unterstützen.106 Seit Ende des Ersten Weltkriegs galt Danzig nominell als »Freie Stadt« unter dem Schutz des Völkerbundes. Bereits 1933 hatte die NSDAP aber die Mehrheit bei Wahlen erhalten und im Wahlkampf 1935 behinderten die Danziger Nationalsozialisten alle Veranstaltungen der demokratischen Parteien vehement.

Papanek wurde wegen seiner Erfahrung als Wahlkämpfer in umkämpften Gebieten wie dem Burgenland für die Arbeit in Danzig ausgewählt. Außerdem glaubte man, dass er als Österreicher sicherer vor Verhaftung sei als deutsche Sozialdemokraten. Warum man es für eine gute Idee hielt, einen Politiker mit jüdischen Wurzeln in das nationalsozialistische Wespennest zu schicken, sei dahingestellt.

Fünf oder sechs Wochen lang hielt Ernst Papanek illegal Reden und half, die Untergrundarbeit in Danzig zu organisieren. Dann verriet ein Spitzel ein Treffen in einem über den Winter geschlossenen Gasthaus in den polnischen Dünen. Papanek versuchte zu fliehen, ergab sich aber, als er sah, dass seine Gegner mit Maschinengewehren bewaffnet waren. »Der Führer der Nazis war froh, dass ich keinen Widerstand leistete und verhinderte nicht, dass ich ein paar ›heroische‹ Worte sagte wie: […] ›Der Sieg wird unser sein! Freiheit!‹«, erzählte Papanek später.107

Die Danziger Nationalsozialisten waren kein Vergleich zur sittsamen Schweizer Fremdenpolizei. Für Papanek begann die schlimmste Zeit seines Lebens: Die Nazibeamten verhörten ihn nächtelang, ließen ihn acht Stunden am Stück Appell stehen und zwangen ihn, nackt zu schlafen. »Nach Danzig war ich eine völlig andere Person«, erzählte Papanek dreißig Jahre später in einem Interview. »Ich war ganz blau und gelb und grün, als hätten sie meinen ganzen Körper zu Brei geschlagen.«108 Den Rest seines Lebens litt er als Folge der Haft an Nierenproblemen.

Papaneks größte Angst war, dass die Nazis ihn einfach verschwinden lassen würden. Um zumindest Aussicht auf ein öffentliches Gerichtsverfahren zu bekommen, entschloss sich der Sozialdemokrat, in Hungerstreik zu treten. Und tatsächlich: Die Wächter behandelten ihn nun mit mehr Respekt und folterten ihn weniger häufig. Ganze acht oder neun Tage lang hielt Papanek den Hungerstreik durch – weil er vorgesorgt hatte. Tagelang hatte er Brot gehortet und unter dem Klodeckel versteckt. Er hatte nicht viel zu essen, aber genug, um die Hungerstreikfarce aufrechtzuerhalten.

Der 34-Jährige sah sich selbst als ehrlichen Mann und fand es unmoralisch zu lügen. Im Umgang mit den Nazis galten für ihn jedoch andere Regeln. »Es war ihm sehr wichtig, diesen Unterschied zu machen«, erinnerte sich sein Sohn Gus. »Dass man normalerweise ehrlich ist und nicht lügen darf und so weiter, aber wenn man mit Verbrechern zu tun hat, dann gilt das nicht.«

Ernst Papanek hatte noch Brot für zwei oder drei Tage, als er von einem Wachmann aus seiner Zelle geholt wurde. Der Mann schlug ihn, beschimpfte ihn und zerrte ihn dann zu einer Tür. »Renn!«, sagte der Mann und verschwand. Papanek zögerte.

Mehr noch als alles andere war es Papaneks Optimismus, der ihm in Danzig das Leben rettete. Woher sollte er wissen, was hinter der Tür lag? Die Freiheit? Oder ein Erschießungskommando? Es wäre schließlich nicht das erste Mal, dass die Nationalsozialisten unliebsame Häftlinge »auf der Flucht« erschossen, um einen Mord zu vertuschen. Aber Papanek glaubte an das Gute im Menschen – und war mutig genug, das Risiko auf sich zu nehmen. Er öffnete die Tür.

Abgemagert und unrasiert trat er hinaus. Erst ein paar zögerliche Schritte, schließlich schneller. Dann standen plötzlich zwei Männer aus dem Danziger Untergrund vor ihm und brachten ihn weg. Papanek war in Sicherheit. Er hatte überlebt. Der brutale Wachmann stellte sich als heimlicher Rekrut des Widerstands heraus.

Die Genossen schmuggelten Papanek nach Dänemark. Am 7. April 1935 gewann die Danziger NSDAP 59,3 Prozent der Stimmen. Trotz des Terrors gegen politische Gegner und weitverbreiteter Wahlfälschungen war es ihr nicht gelungen, die prognostizierte Zweidrittelmehrheit zu erreichen. Noch gab es eine Demokratie in Danzig.

Ernst Papanek selbst sah sich durch die Erlebnisse in seinem Optimismus und in seinem unerschütterlichen Glauben an die Menschheit bestätigt. Es war eine Lehre, die er an seine Söhne und später an seine Schüler weitergab.

»Mein Vater war bereit, alle möglichen Opfer zu bringen und alle möglichen Risiken einzugehen, um die Lage von Menschen zu verbessern«, erzählte mir sein Sohn Gus. »Er konnte das tun, weil er fest daran glaubte, dass letztendlich die Kräfte der Wahrheit und der Gerechtigkeit und der Rechtschaffenheit triumphieren würden. Selbst als die deutschen Truppen vor den Toren von Paris standen, sagte er uns immer: ›Letztendlich werden wir gewinnen.‹«