Читать книгу Auf Wiedersehen, Kinder! - Lilly Maier - Страница 6

Prolog

ОглавлениеAm 20. August 1939 fand in einem Vorort von Paris eine ganz besondere Feier statt. Wochenlang hatten hunderte jüdische Flüchtlingskinder und ein gutes Dutzend Erwachsene heimlich an den Vorbereitungen gearbeitet. Sie verschickten Einladungskarten, schrieben Gedichte und pflückten Blumen. Wenn man in diesen Tagen über die große Wiese vor der Villa Helvetia im Örtchen Montmorency ging, konnte man allerorts verstohlen tuschelnde Kinder und Jugendliche beobachten. Ausnahmsweise drehten sich ihre Gespräche nicht darum, wie sie sich in Frankreich eingelebt hatten oder wie es ihren Eltern in Nazi-Deutschland ging. Es gab nur ein Thema: den 39. Geburtstag ihres Heimleiters Ernst Papanek.

Ernst Papanek, der sich von seinen Schützlingen in sozialistischer Manier mit »Ernst« ansprechen ließ, ahnte von alldem nichts. Auch seine Frau Lene, die als Ärztin im Heim arbeitete, hielt dicht. Schließlich war es soweit: Unter einem Vorwand führte Lene ihren Ehemann auf eine kleine Anhöhe, wo das Paar mit frenetischem Jubel empfangen wurde. Die gut dreihundert jungen Flüchtlinge hatten sich im Halbkreis aufgestellt und klatschten und strahlten um die Wette. In den Bäumen hingen bunte Wimpelketten, in der Wiese standen geschmückte Tische und Stühle. Ernst Papanek wusste noch gar nicht recht, wie ihm geschah, da hatten ihn schon ein paar starke Burschen auf einen Holzstuhl gesetzt und reckten ihn in die Höhe. Wie bei einer jüdischen Hochzeit trugen sie ihn im Kreis über ihren Köpfen. Papanek hielt sich mit beiden Händen krampfhaft fest, machte aber gute Miene zum wackligen Spiel. Wieder auf sicherem Boden gelandet, sangen die Kinder »ihrem Ernst« mehrere Lieder auf Deutsch und Französisch. Dann trat der Heimsprecher Hans Windmüller, ein Teenager aus Dortmund, mit einem Kuchen vor und gratulierte Papanek im Namen aller ganz offiziell zum Geburtstag. Windmüller trug den hochsommerlichen Temperaturen entsprechend kurze Hosen, Ernst Papanek wie üblich einen Anzug. In Verbindung mit seiner Halbglatze wirkte er wesentlich älter als die 39 Jahre, die er an diesem Sommertag feierte.

Nach Windmüller tippelten drei kleine Jungen nach vorne, die alle nicht älter als vier oder fünf Jahre waren. Nacheinander überreichten sie Papanek einen Wiesenblumenstrauß. Zum Abschluss trug eine Gruppe Kinder ein selbst geschriebenes Gedicht vor:

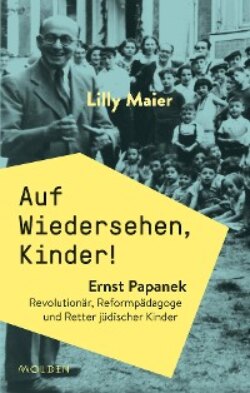

Ernst Papanek macht gute Miene zum wackligen Spiel: Überraschungsparty der Kinder von Montmorency zum 39. Geburtstag ihres Heimleiters am 20. August 1939.

In Montmorency ist es lustig,

in Helvetia ist es schön,

ja, da kann man viel erleben,

ja, da kann man manches seh’n.

Hier ist Ernst der Herr Direktor

und der sorgt fürs ganze Haus

und er denkt sich für die Kinder

immer etwas Nettes aus. […]

Böses können wir nicht verraten,

Gutes nur hat er getan,

darum lasst uns nicht mehr warten,

hochleben soll der brave Mann. 1

Nach dem sommerlichen Festakt gab es Kuchen, Süßigkeiten und Limonade und die ganze Gesellschaft verteilte sich im großen, beinahe parkartigen Garten. Ständig knipste jemand Fotos, um den Tag festzuhalten, und nun durften auch die erwachsenen Gäste Papanek gratulieren. Der spätere SPD-Vorsitzende Erich Ollenhauer, mit dem Papanek während des Spanischen Bürgerkriegs zusammengearbeitet hatte, war mit von der Partie, genauso wie Angehörige der französischen Rothschild-Familie, die die Villa Helvetia finanziell unterstützten. Margot Cohn, eine der Erzieherinnen, hielt eine Rede, in der sie die letzten Monate ihrer Arbeit mit den jüdischen Flüchtlingskindern Revue passieren ließ.

Die große Überraschungsparty für Ernst Papanek fand am 20. August 1939 statt. Nicht einmal zwei Wochen später markierte der deutsche Angriff auf Polen den Beginn des Zweiten Weltkriegs. Die Zeit der Feste war schlagartig vorbei.

***

Der Wiener Ernst Papanek – assimilierter Jude, Vollblut-Sozialist und leidenschaftlicher Pädagoge – leitete während des Zweiten Weltkriegs vier Kinderheime in Montmorency bei Paris für 283 jüdische Flüchtlingskinder aus Deutschland und Österreich. Die Kinder waren von ihren Eltern auf einem sogenannten »Kindertransport« nach Frankreich geschickt worden, um sie vor den Nationalsozialisten zu retten. Verängstigt und allein fanden sie in den Heimen Papaneks ein Zuhause.

Szenen eines Geburtstagsfestes: Die allerkleinsten der jungen Flüchtlinge feiern »ihren« Ernst mit Blumensträußen (oben), der Teenager Hans Windmüller gratuliert Papanek im Namen aller Heimkinder ganz offiziell zum Geburtstag (unten).

Jahrzehnte später erzählte mir eines dieser Kinder – Arthur Kern – erstmals von Ernst Papanek. Ich selbst war damals elf Jahre alt, also in dem Alter der Flüchtlingskinder, die Papanek einst in Frankreich betreut hatte. »Papanek war immer sehr direkt und hat uns über alle aktuellen Ereignisse – egal ob gut oder schlecht – informiert«, erzählte mir Kern damals. »Alle Kinder liebten ihn.«

Im Lauf der Jahre lernte ich durch Arthur Kern immer mehr ehemalige Schützlinge Papaneks kennen. Sie alle bekamen leuchtende Augen, wenn sie von ihrem Beschützer und Lehrmeister sprachen. Mehr über Ernst Papanek erfuhr ich dann während der Recherchen zu meinem Buch Arthur und Lilly. Das Mädchen und der Holocaust-Überlebende – und je mehr ich herausfand, desto beeindruckter war ich. Der geborene Wiener verwaltete nicht einfach eine Flüchtlingsunterkunft, sondern baute in wenigen Monaten ein eindrucksvolles reformpädagogisches System auf, das man auch heutzutage noch als äußerst progressiv bezeichnen würde – und das für seine Zeit geradezu revolutionär war.

In seiner Pädagogik stellte Ernst Papanek den individuellen Schüler in den Mittelpunkt und predigte einen bewusst antiautoritären Erziehungsstil: Er verbannte Hausaufgaben, Noten und jede Art von körperlichen Strafen und ließ sich von seinen Schülern duzen. Papanek öffnete das Klassenzimmer, hielt oft Unterricht im Freien ab und machte viele Exkursionen – eine Abwendung von der monarchischen »Paukschule«, die er selbst als Schüler in Wien erlebt hatte. Außerdem installierte Papanek eine umfassende Schülermitverwaltung, um den Kindern nach Jahren der Diktatur wieder Demokratie beizubringen. Später schrieb er darüber: »Wir hatten versucht, in den Heimen um Montmorency Refugee-Kinder moralisch zu bewussten, aufrechten Menschen zu erziehen, die ihr Leben mutig selbst in die Hand nehmen wollen und es können.«2

Als seine wichtigste Aufgabe sah Papanek es an, die Kinder wieder glücklich zu machen. Dabei bemerkte er, dass man vielen von ihnen nach ihren Erlebnissen in Hitler-Deutschland erst einmal wieder beibringen musste, zu spielen. Papanek wollte die Kinder davon überzeugen, dass nicht sie die Schuld daran trugen, wie die Nazis sie behandelt hatten. Der Pädagoge vertrat die sehr fortschrittliche Ansicht, dass die jüdischen Kinder nur dann ihre traumatische Vergangenheit bewältigen könnten, wenn sie sich ihren Erfahrungen und dem Schicksal ihrer Eltern offen stellten. Erst gut fünfzig Jahre später sollte sich diese Meinung in der Kinderpsychologie durchsetzen.

Papanek war davon überzeugt, dass das gemeinschaftliche Leben in den Heimen den traumatisierten Kindern dabei half, Heilung zu finden. Heutzutage sehen Pädagogen, Psychologen und Historiker das Zusammenleben in der Gruppe als wesentlich bessere Art der Unterbringung für Flüchtlingskinder als das Leben in Pflegefamilien. (Dies war zum Beispiel bei 6.000 jüdischen Kindern der Fall, die auf einem Kindertransport nach England kamen.) Das ist eine wichtige Lehre, die man in Zeiten der andauernden Flüchtlingskrise, in der tausende unbegleitete Minderjährige nach Europa kamen und kommen, aus Papaneks Arbeit ziehen kann.

Ernst Papanek bezeichnete seine Arbeit mit jüdischen Flüchtlingskindern später als sein »bedeutendstes Werk« und als die wichtigste Zeit seines Lebens. Dabei verdient es auch der Rest seiner mehr als abenteuerlichen Vita erzählt zu werden.

Der charismatische Österreicher stammte aus einer kleinbürgerlich-jüdischen Familie und begeisterte sich schon früh für die Sozialdemokratie und den Sozialismus. 1934 wurde während der Februarunruhen ein Todesurteil gegen ihn verhängt. Papanek floh ins Exil: In Danzig entkam er nur knapp den Nationalsozialisten, im Spanischen Bürgerkrieg schloss er lebenslange Freundschaften mit Genossen, die später die Sozialdemokratie Europas prägen sollten – wie Torsten Nilsson, dem späteren schwedischen Außenminister, und Hans Christian Hansen, dem späteren Ministerpräsidenten Dänemarks.

Zwei Jahre lang kümmerte sich Ernst Papanek in Paris um jüdische Flüchtlingskinder. Dann gelang ihm in letzter Sekunde die Flucht aus Europa: Der französische Widerstand schmuggelte ihn und seine Familie über die Grenze – auf jener Fluchtroute, die später Heinrich Mann, Franz Werfel und Lion Feuchtwanger nehmen sollten. In New York angekommen, musste sich Papanek als Tellerwäscher verdingen. Fast wirkte es so, als würde der Pädagoge an den Umständen zerbrechen, doch dann erfand er sich in Amerika neu. Er leitete mit ungewöhnlichen Methoden und großem Erfolg eine Schule für straffällige Jugendliche, die ein Herzensprojekt der First Lady Eleanor Roosevelt war. Am Höhepunkt seiner Karriere wurde Papanek schließlich als Professor für Pädagogik an die City University of New York berufen.

***

Für dieses Buch bin ich auf Ernst Papaneks Spuren von Wien durch halb Europa bis nach Amerika gereist. Ich blätterte in Amsterdam in seinem Kalender, trank Kaffee in Brünn, wandelte am Strand in der Bretagne und im Hafen von Lissabon, hörte in New York zum ersten Mal seine Stimme und besuchte seine Familie bei Boston. Ich habe mit allen noch lebenden Familienmitgliedern von Ernst Papanek gesprochen und viele der Kinder getroffen, denen er in Frankreich oder später in Amerika das Leben gerettet hat. Ich habe auf zwei Kontinenten monatelang Archive durchsucht, tausende Briefe und Dokumente analysiert und Historiker interviewt – alles, um der Frage nachzugehen, wie ein junger Sozialdemokrat aus Wien 1939 eines der modernsten Bildungssysteme Europas entwickeln konnte.

Das Ergebnis dieser Reise ist eine historische Reportage und die Erkenntnis, dass Ernst Papanek – völlig zu Unrecht – eine vergessene Ikone der österreichischen Pädagogik ist.

Ernst Papanek hat ein abenteuerliches Leben gelebt – immer getrieben von drei Maximen: seiner sozialistischen Überzeugung, seinem unerschütterlichen Optimismus und seinem Engagement für Kinder. »Trotz Nationalsozialismus und grausamer Diktatur haben wir nie aufgegeben, an die Menschlichkeit zu glauben«, schrieb Ernst Papanek 1965 in einem Brief an seine ehemaligen Schützlinge. »Ihr ward und ihr seid der Beweis für diesen Glauben.«3

Aus den frühen Jahren Ernst Papaneks sind nur wenige Fotos erhalten: Ernst und seine Schwestern Olga und Margarethe posierend im Fotolabor …

… der Straßenbahnausweis seiner Mutter Rosa …

… und ein Foto der »Trödlerei Spira«, die von seinen Großeltern, Rosas Eltern, betrieben wurde.