Читать книгу Auf Wiedersehen, Kinder! - Lilly Maier - Страница 12

6.

Das Exil wird zum Alltag

ОглавлениеErnst und Lene Papanek waren seit neun Jahren verheiratet, 15 Jahre lang hatten sie sich fast täglich gesehen – bis das Exil die Familie auseinanderriss. »Ich konnte auf keinen Fall mit ihm gehen«, erklärte Lene Papanek rückblickend. »Wir mussten den Kindern ein Zuhause bieten und konnten sie nicht von einem Ort zum anderen schleppen. Und wir hatten einfach nicht genügend Geld. Ich konnte Ernst nur helfen, indem ich bei den Kindern blieb – und für sie nicht nur Mutter, sondern auch Vater und alleiniger breadwinner wurde.«109

Lene litt unter der Trennung. Um Geld für sich, ihre Söhne und den durch die Weltgeschichte reisenden Ehemann zu verdienen, musste sie mehr denn je arbeiten und übernahm viele Nacht- und Wochenendschichten. Man könnte es auch so sagen: Ernst Papanek schrieb Geschichte und erhielt dafür Lob und Anerkennung, Lene hielt den Laden am Laufen. Es war Mitzi, das treue Kindermädchen der Familie, die Gustl und Schorschi in diesen Jahren erzog. Den dreijährigen Schorschi traf die Trennung am härtesten. Oft weigerte er sich zu essen und spuckte alles aus. »Nichts machte viel Sinn für Georg«, erzählte mir sein Bruder. »Er wusste nur, dass Ernst weg war, und verstand nicht, warum er keinen Vater mehr hatte.« Gustl selbst identifizierte sich sehr mit Papanek und war stolz auf seinen revolutionären Vater, was ihm die Situation erleichterte. Der Achtjährige war jetzt der Mann im Haus und wurde zu einer wichtigen Stütze für Lene. »Gustl musste sehr schnell erwachsen werden«, erinnerte sie sich.

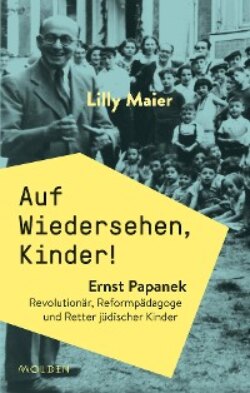

Immer zu Weihnachten und in den Sommerferien besucht Lene Papanek mit Gustl und Schorschi ihren Exilanten-Ehemann – in Belgien, Jugoslawien, Frankreich oder wie hier in der Tschechoslowakei.

Ernst Papanek versuchte seinen Söhnen aus der Ferne ein Vater zu sein. So oft wie möglich schickte er ihnen detaillierte Briefe, Gedichte und Zeichnungen.110 Die Briefe liegen heute in seinem Nachlass im Internationalen Institut für Sozialgeschichte (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis) in Amsterdam und offenbaren einen ganz anderen Menschen, als ich ihn aus seinen politischen und pädagogischen Schriften kenne. Papanek nahm liebevoll Anteil an den Erlebnissen seiner Söhne, ermahnte sie, wenn sie ihm nicht oft genug antworteten (»Pfui, meine Herren!«), malte kleine Comics als Reisebeschreibungen und entpuppte sich als enthusiastischer Dichter. Fast die Hälfte seiner Briefe verfasste er in Reimform, besonders wenn es etwas zu feiern gab.

»So ’ne Wirtschaft – dieses Kind/ Wächst doch wirklich zu geschwind! Heut’ ist wiederum ein Jahr/ Seit erst sein Geburtstag war!«, schrieb er Gustl im Juli 1934 aus Zürich. Zwei Jahre später gratulierte er Schorschi ganze vier Seiten lang zum Verlust seines ersten Milchzahns: »Anfangs hat man keinen Zahn/ So daß man nicht beissen kann./ Kommt der erste dann herbei/ Grüßt man ihn mit viel Geschrei.«

Zu Lenes Geburtstag rekrutierte er seine Söhne zu einem gemeinsamen Gedicht an ihre Mutter: »Liebe Lene, Alles Schene,/ Alles Beste, Dir zum Feste./ Dich allene, Liebe Klene,/ Woll’n wir feiern und beteiern,/ Vater, Sehne, alle Dene,/ Der mit Glatze, Die mit Mehne.«

Auch an anderen Meilensteinen versuchte Ernst Papanek teilzuhaben: »Mein lieber Gusti! Na, ich höre, daß Du schon großartig Radfahren kannst und nur mehr jedes zweite oder drittemal beim Absteigen hinfällst. Macht nichts, das werden die besten Knie! […] Was macht der Sandkasten? Gräbt Schorschi bis zum Mittelpunkt der Welt oder noch weiter?«

Papanek verzierte viele seiner Briefe mit kleinen, durchaus begabten Zeichnungen: Regen über dem Eiffelturm, er selbst als verschnupfter »Eiszapfen« im kalten Norden, ein Rentier vor einem Indianerzelt. Die zahlreichen Briefe hielten ihn in den Erinnerungen seiner Söhne wach – aber sie waren natürlich kein Ersatz für ein echtes Familienleben. Dabei war es nicht so, dass sich die Papaneks in den Jahren des Exils nie sahen. Aus heutiger Sicht vielleicht überraschend: Lene und die Kinder besuchten Ernst jedes Weihnachten und jeden Sommer!

»Wir haben ihn zweimal im Jahr gesehen, weshalb wir uns ihm sehr nahe fühlten, obwohl er weg war«, erklärte mir Gus Papanek. Die Treffen zu Weihnachten fanden meist in Brünn oder Prag statt. Die Sommerurlaube finanzierte Ernst Papanek auf gewiefte Art und Weise: Er schrieb Artikel für die deutsche Presse in der Tschechoslowakei oder für Pariser Exilzeitungen. Da sich die Medien in Zeiten der Wirtschaftskrise kein Gehalt leisten konnten, bezahlten sie ihn mit Hotel-Coupons – die sie wiederum von Anzeigenkunden erhielten, die kein Geld für Werbung hatten. Eine Win-Win-Situation für alle, die die Papaneks bis an die französische Riviera brachte.

»Das waren großartige Zeiten für uns«, erinnerte sich Gus Papanek. »Ernst hatte eine sehr gute Stimme und sang uns sozialistische Lieder vor. Er erzählte uns Geschichten über seine sozialistischen Aktivitäten, die wir beide sehr bewunderten. Das waren die Höhepunkte unseres Lebens.« Sein Bruder Georg ergänzte 1996 in einem Interview: »Meine Eltern waren glücklich. Wir wussten, dass mein Vater in Sicherheit war und wir hatten während der Sommer eine tolle Zeit. Den Rest des Jahres war es etwas angespannter, weil er auf der Flucht und in Gefahr war.«111

Lene Papanek hat die Besuche durch viele Fotos im Kinderalbum ihrer Söhne dokumentiert: Im Frühjahr 1935 sah sich die Familie in Bratislava, im Sommer ritt Ernst Papanek mit Gustl und Schorschi barfüßig über den Strand von Nieuport Bains in Belgien. Danach ging es zur Weltausstellung in Brüssel. 1936 trafen sie sich in Cannes und in Jugoslawien. »Schorschi erzählte den Menschen, dass sein Vater als Gepäckträger arbeitete – da Ernst jedes Mal, wenn wir ihn sahen, unsere Koffer trug«, erinnerte sich Lene. Und Gustl hing so sehr an den Lippen seines Vaters, dass sie ihn manchmal fragte, ob nun er oder sie mit Ernst verheiratet war. Für Lene war die gemeinsame Zeit mit Ernst mindestens genauso wichtig wie für ihre Söhne: Endlich konnte sie sich ungestört von Briefzensur mit ihrem Ehemann austauschen, ihm nahe sein und für ein paar Wochen die Verantwortung als Alleinerzieherin abgeben. Bei Ernst war Schorschi ein Engel, zurück in Wien musste Lene mit den Problemen ihres Jüngsten alleine zurechtkommen.

Immer wieder nährte die politische Entwicklung in Österreich die Hoffnung der Papaneks, dass Ernst zurückkommen könnte. Vor allem wenn es – wie beim Dollfuß-Attentat – Probleme mit den Nationalsozialisten gab, glaubten die Sozialdemokraten, die Christlichsozialen würden sie zurückholen, um gemeinsam gegen die Nazis vorzugehen. Doch der austrofaschistische Ständestaat blieb bei seinem autoritären Kurs. Und schreckte dabei auch nicht vor moralisch zweifelhaften Methoden zurück.

Eines Tages fuhr Gustl alleine mit der Straßenbahn zur Fango-Klinik, um seine Großeltern zu besuchen. Da sprach ihn ein Mann an: »Sag, bist du nicht der Gustl Papanek? Ich bin ein guter Freund von deinem Vater und ich würde ihm gerne einmal schreiben. Kannst du mir sagen, wo er sich gerade aufhält?« Gustl wusste sehr wohl, wo Ernst war, beteuerte aber, nichts zu wissen. »Ach komm, du bist ein kluger Bub, du musst doch wissen, wo dein Vater ist. Ihr besucht ihn doch regelmäßig«, redete der Mann auf den Zehnjährigen ein. »Nein, nein«, antwortete Gustl. »Wir sehen ihn, das stimmt, aber ich freue mich dann immer so, ich passe gar nicht auf, in welchem Ort wir sind.« Gustl Papanek wusste schon als kleiner Junge, wem er vertrauen konnte und wem nicht. Auf einen Spitzel fiel er ganz sicher nicht hinein! Er verabschiedete sich höflich und stieg aus.

Obwohl Gustl wusste, wie man seinen Vater kontaktieren konnte, war es gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten, wo sich Ernst Papanek gerade aufhielt. Auch im zweiten und dritten Jahr seines Exils reiste er unentwegt: Barcelona, Paris, Brüssel, Valencia, Amsterdam, dazwischen immer wieder Brünn, Prag oder Bratislava.112

Die Papiere des ALÖS liegen heute im Verein für Geschichte der ArbeiterInnenbewegung in Wien, in dem Haus, das einst die Arbeiter-Zeitung beherbergte. In den dort aufbewahrten monatlichen Listen über die »in Brünn befindlichen Emigranten«, die vom ALÖS unterstützt wurden, finde ich Papaneks Namen nur ein einziges Mal: im Februar 1935.113 In den restlichen Monaten hat er sich wohl nicht durchgängig genug in Brünn aufgehalten, um es auf die Liste zu schaffen. Regelmäßig schickte Papanek aus London oder Paris Berichte über Treffen mit internationalen Sozialisten an Otto Bauer und Fritz Adler. Im Oktober 1935 teilte das ALÖS-Büro dem Genossen Papanek dann höflich mit, »dass von Prag eine Anfrage gekommen ist, ob Du noch immer die Flüchtlingsunterstützung von Brünn beziehst. Die Prager Genossen haben nämlich davon Kenntnis erhalten, dass Du Dich seit einigen Monaten im Auslande befindest. Was sollen wir tun? Es wird uns aber nicht nur aus diesen Gründen sehr freuen, sondern weit mehr noch aus freundschaftlichem Interesse zu hören, was Du machst und welche Pläne Du für die Zukunft hast.«

Papaneks Zukunftspläne befassten sich in der zweiten Hälfte seines Exils wieder vermehrt mit der Pädagogik. Unter anderem leitete er ein Ferienlager in Belgien, lehnte aber eine Berufung an die Universität von Teheran und eine Einladung der Clark University in Amerika ab, weil er nahe an Brünn und Österreich bleiben wollte.114 Am 6. November 1936 fügte Ernst Papanek seinem Lebenslauf dann noch den »Herausgeber« hinzu: Er gründete eine Zeitung für Erziehungsfragen.115 Die Internationale Pädagogische Information (kurz IPI) erschien monatlich in drei Sprachen und verwendete umfangreiches Material aus der Bibliothek des Völkerbundes in Genf – mit ein Grund, warum Papanek so viel Zeit in der Schweiz verbracht hatte. Im Vorwort erklärte er: »Die Internationalen Pädagogischen Informationen berichten über Probleme und Veränderungen auf dem Gebiet der Erziehung und des Schulwesens aus allen Ländern der Erde.«116 Die IPI war zwar nicht per se eine sozialdemokratische Zeitung, aber behandelte viele Erziehungsfragen unter sozialistischen Gesichtspunkten und kritisierte die pädagogischen Konzepte von autoritären Regimen. Die Bandbreite der Artikel reichte von »Musik im Gesamtplan der Erziehung« bis hin zu »Wanderlehrer und Massenerziehung am Beispiel von Island und China«.

Das Blatt wurde von Pädagogen und in sozialistischen Zeitungen gelobt, kämpfte aber von Anfang an mit Geldproblemen und erschien nur zwei Jahre. Während Papanek an der IPI arbeitete, verlegte er seinen Wohnsitz nach Paris. Er lebte in der Rue de la Glacière, unweit der berühmten Katakomben. In Paris war Papanek in guter Gesellschaft. Die Stadt an der Seine war bereits seit 1933 das Hauptfluchtziel der deutschen Emigranten, vor allem viele berühmte Schriftsteller und Künstler zog es hierher.117 Im Juli 1936 gewannen in Frankreich erstmals die Linksparteien die Wahlen und der Sozialist Léon Blum wurde Premierminister. Die neue Regierung erleichterte politischen Flüchtlingen den Aufenthalt und stellte vielen von ihnen behelfsmäßige Ausweisdokumente aus. Auch Ernst Papaneks Pass war abgelaufen. Am österreichischen Konsulat erklärt man ihm, dass er einzig für die Einreise nach Österreich einen Pass erhalten könnte – wo er sich dann aber in Wien sofort der Polizei stellen müsste.118 Also besorgte Léon Blum seinem sozialistischen Genossen einen französischen Ausweis. Für die Arbeit in Frankreich und Brünn hätte es auch ein sogenannter »Nansen-Pass« getan, wie ihn die meisten Flüchtlinge erhielten, aber für Papaneks nächste Aufgabe bot ein französischer Pass mehr Sicherheit.119 Denn diesmal ging es nach Spanien.

Im Juli 1936 war der Spanische Bürgerkrieg ausgebrochen. Die Putschisten Francos standen, assistiert von der katholischen Kirche, Hitler und Mussolini, den Republikanern gegenüber, die von der Sowjetunion und den Internationalen Brigaden unterstützt wurden. Rund 50.000 internationale Kommunisten und Sozialisten kämpften in Spanien für die Demokratie; Österreich stellte mit mehr als 2.000 Freiwilligen das im Verhältnis zur Bevölkerungszahl größte Kontingent. Viele ehemalige Schutzbündler schlossen sich den Internationalen Brigaden an, allen voran Schutzbundobmann Julius Deutsch.120

Ernst Papanek reiste das erste Mal im Januar 1937 nach Spanien, zum Kongress der Spanischen Sozialistischen Jugend in Valencia. Bei dem Treffen vertrat Papanek – wieder unter dem Decknamen Ernst Pek – die Sozialistische Jugendinternationale (SJI) und versprach den Spaniern Unterstützung. Ausführlich berichtete er danach der SJI-Führung über den seiner Meinung nach gefährlich großen Einfluss der Kommunisten und der Sowjetunion auf die spanischen Republikaner. Im Zuge seiner Reise fuhr Papanek von Valencia bis nach Barcelona. »Von der Architektur der Städte sieht man gar nichts, nur Plakate, Transparente, Fahnen«, beschrieb er seine Eindrücke in dem Bericht. »Die wenigsten Aufschriften, die wenigsten Plakate von den Sozialisten. Das ist anfangs niederschmetternd und verwirrend. Erst nach dem dritten Tag bemerkte ich die intensive Arbeit unserer Genossen, die den Versuch machen, sich von der laut schreienden und schon ein wenig abgenützten Propaganda der anderen [der Kommunisten] zu distanzieren.«121

Im Juli 1937 reiste Papanek als Teil einer SJI-Delegation erneut nach Spanien, diesmal war das Ziel Madrid. In einer Besprechungspause posierten die Teilnehmer auf einer Terrasse für ein zukunftsweisendes Bild. Die abgebildeten Sozialisten sollten alle im Nachkriegseuropa entscheidende Rollen spielen: Erich Ollenhauer wurde langjähriger SPD-Vorsitzender, Wim Thomassen Bürgermeister von Rotterdam, Torsten Nilsson schwedischer Außenminister und Hans Christian Hansen Ministerpräsident Dänemarks. Wie bei fast allen Gruppenfotos in seinem Leben stand Papanek in der hinteren Reihe und lugte spitzbübisch, fast schon koboldhaft, über die Schultern wesentlich größerer Menschen.

Von 1936 bis 1938 war Ernst Papanek für die Koordination von Hilfsleistungen der Arbeiter-Internationalen und ihrer Untergruppen zuständig. »Viele hunderte von Tonnen von Lebensmitteln, Wäsche und Kleidern wurden auf diese Weise nach Spanien gebracht; in der anderen Richtung […] wurden hunderte von Kindern, deren Eltern im Kriege umgekommen waren, nach Frankreich und zum Teil auch nach England gebracht«, fasste er seine Arbeit 1966 zusammen.122 Erstmals sammelte der Pädagoge hier Erfahrungen in der Arbeit mit Flüchtlingskindern.

Ernst Papanek selbst nahm nie eine Waffe in die Hand. Das hieß aber nicht, dass seine Aufenthalte in Spanien gänzlich ungefährlich waren. Vor allem, weil der »Feind« nicht immer der war, den man erwartete. Bei einer seiner Reisen hatte Papanek den Auftrag, eine Waffenlieferung zu überwachen. Die französischen Sozialisten schmuggelten regelmäßig Waffen nach Spanien – doch diese kamen nie an. Der Österreicher sollte der Sache auf den Grund gehen. Die Ursache des Problems war schnell gefunden: Papanek beobachtete, wie Eisenbahner an der Grenze die Kisten übermalten und »Grüße von Euren russischen Freunden« darauf schrieben. Die sozialistischen Waffen kamen also an, nur dass die Kommunisten die Lorbeeren dafür einheimsten. Also ging Papanek in Madrid zu einem der sowjetischen Politkommissare und stellte ihn zur Rede. Der Kommissar betonte zuerst die Wichtigkeit der Einheit der Internationalen Brigaden, dann ging er dazu über, Papanek zu drohen: Er wisse, wo sein Hotel sei und übrigens, wie gehe es der Familie, Lene und den zwei Söhnen? Ernst Papanek ließ sich nicht einschüchtern, war aber trotzdem so beunruhigt, dass er im Hotel seinen Kopfpolster unter die Bettdecke legte und sitzend unter dem Fenster schlief – falls jemand nachts auf das Bett schießen sollte.

Seiner Frau brauchte Papanek von der ganzen Affäre erst gar nicht zu erzählen. Lene machte sich sowieso schon genügend Sorgen. »Meine Mutter war eine Pessimistin«, sagte mir Gus Papanek. »Sie wollte nicht, dass Ernst nach Spanien ging. Sie wollte nicht, dass er nach Danzig ging. Ernst war mutig und absolut von seinen Ansichten und Ideologien überzeugt. Und dabei ging er Risiken ein, die Lene ablehnte. Aber Ernst konnte sehr stur sein. Wir nannten ihn Keraban der Starrkopf nach dem Roman von Jules Verne.«

***

Am 12. Februar 1938, auf den Tag genau vier Jahre nach Beginn der Februarkämpfe, zitierte Adolf Hitler den österreichischen Kanzler Kurt Schuschnigg in den Berghof am Obersalzberg. Das austrofaschistische Regime hatte in den letzten Jahren zunehmend unter dem außenpolitischen Erstarken Deutschlands gelitten. Nun zwang Hitler Schuschnigg durch unverhüllte Drohungen dazu, das »Berchtesgadener Abkommen« zu unterzeichnen. Es stärkte die österreichische NSDAP und machte den Nationalsozialisten Arthur Seyß-Inquart zum Innenminister.123

Paradoxerweise war es genau diese erzwungene »Annäherung« zwischen Schuschnigg und Hitler, die den Sozialdemokraten Hoffnung machte. Erstmals seit Jahren gab es nun Gespräche zwischen den Christlichsozialen und den illegalen Revolutionären Sozialisten, die eine Zusammenarbeit im Kampf gegen Hitler zusagten.

In Spanien trifft sich die spätere sozialdemokratische Elite Europas: Ernst Papanek (2. v. l.) mit Jacques Mellick und Bernard Chochoy sowie dem späteren SPD-Vorsitzenden Erich Ollenhauer …

… vertieft im Gespräch mit Ollenhauer …

… und kurz darauf posierend auf einer Terrasse mit Ollenhauer, Wim Thomassen, Torsten Nilsson und Hans Christian Hansen (unten, 2. v. r.).

Anfang 1938 fuhr Ernst Papanek zurück in die Tschechoslowakei und kaufte sich im März ein Zugticket nach Wien. Lene, Gustl und Schorschi fieberten seiner Rückkehr entgegen. Im Nachhinein betrachtet wirkt es naiv bis utopisch, dass Papanek und viele Sozialdemokraten dachten, sie könnten im Frühjahr 1938 nach Österreich zurückkehren. Aber man darf die Geschichte nicht von hinten lesen. »Man redet sich mit der Weisheit des Rückblicks leicht ein, man hätte es wissen können«, betonte auch der Historiker Michael Rosecker im Gespräch mit mir. »Wer ist sich schon bewusst, dass er in einer Vorkriegszeit lebt?«

Am 9. März 1938 verkündete Kurt Schuschnigg eine für den 13. März geplante Volksabstimmung über die Souveränität Österreichs. Doch dazu sollte es nicht mehr kommen.