Читать книгу Hallo Amerika! - Livia Bitton-Jackson - Страница 6

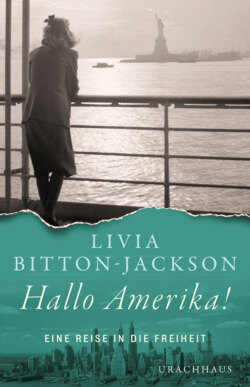

Der New Yorker Hafen, 1951

ОглавлениеEs dämmert schon, als die USS General Stewart den Nebel zerteilt und auf den New Yorker Hafen zusteuert. Mit angehaltenem Atem sehe ich die Küste näherkommen. Ein feuchter Wind klatscht mir die Haare gegen die Wangen, und meine Finger fühlen sich ganz taub an, so fest umklammere ich die Reling – und damit die Realität. Träume ich? Oder stehe ich wirklich auf dem Oberdeck dieses Schiffes, das sich immer näher an Amerika heranschiebt? Heute ist Sabbat, genau wie bei unserer Abfahrt vor acht Tagen. Wir haben unsere Reise am heiligen Sabbat begonnen und beenden sie auch am Sabbat. Ist das eine göttliche Botschaft? Ein Omen?

Die See hier vor der Küste ist ruhig, und ich fühle mich großartig. Ich bin nicht mehr seekrank. Der aufgewühlte Ozean mit seiner unendlichen Majestät liegt hinter uns, aufgespannt über dem Abgrund zwischen Vergangenheit und Zukunft. Zwischen unserer Heimatlosigkeit in Europa und der Verheißung einer Heimat in Amerika.

Amerika, wirst du mir ein Zuhause werden? Wirst du mich empfangen wie eine Tochter, die ihren Platz finden und gleichberechtigt dazugehören will? Oder muss ich für immer die Fremde bleiben, die ich auf der anderen Seite dieses Meeres war? Wirst du mir meinen innigsten Wunsch erfüllen, nämlich den, wieder studieren zu dürfen? Wirst du es mir ermöglichen, tatsächlich Lehrerin zu werden?

Oder sind das nur wilde Fantasien?

Elli, meine kleine Schwester … immer ganz ungestüm … immer am Träumen … mit dem Kopf in den Wolken.

Das ist die Stimme meines Bruders. Ich höre sie, als würde er direkt neben mir stehen. Mein Bruder Bubi! Ich kann es kaum erwarten, ihn zu sehen! Wann ist es denn endlich so weit?

Der Hafen ist jetzt schon recht nah, und ich sehe, wie sich der Umriss eines Monuments aus dem Nebel schält. Die Freiheitsstatue! Kein Zweifel. Während das Schiff auf unser Kai zusteuert, taucht sie in voller Pracht aus dem Dunst auf. Wie schön sie ist! Ich kann sie jetzt klar erkennen. Ich sehe ihre rechte Hand, in der sie die berühmte Fackel hält – die Fackel der Freiheit.

»Mami, schau! Dort! Dort am Horizont. Siehst du sie? Die Freiheitsstatue! Ach, Mami! Hast du gedacht, dass wir sie wirklich einmal erblicken?«

»Ja«, sagt Mami leise und etwas verhalten. »Ich sehe sie … Fast nicht zu glauben. Und doch ist es wahr. Gott sei Dank dürfen wir diesen Moment erleben.«

Ich umarme sie.

»Ach, Mami. Unfassbar, dass wir es doch geschafft haben!«

Auch andere haben die Statue erblickt, und aus den Reihen der herandrängenden Flüchtlinge erhebt sich freudiges Geschrei. Etliche Männer reißen sich die Mütze vom Kopf, jemand fängt an zu singen, und das Geschrei verwandelt sich in viele verschiedene Lieder, viele verschiedene Hymnen – ein bunter Strauß an Melodien, die in den Dunst über uns aufsteigen.

»Die amerikanische Hymne!«, rufe ich. »Wer kann die amerikanische Hymne?«

Aber niemand hört auf mich. Niemand kennt die Hymne unserer neuen Heimat. In ganz verschiedenen Sprachen singen die Flüchtlinge weiterhin die Hymnen, die sie im Herzen tragen – eine Kakophonie der Zungen. Das Oberdeck ist jetzt voller Menschen. Männer, Frauen, Kinder … alle singen, die Gesichter gerötet vom Wind und voller Tränen. Es ist ein einziges Lied, das da erklingt – das Lied von Flüchtlingen, die endlich nach Hause kommen.

»Oh, Mami. Ich kann nicht glauben, dass wir es geschafft haben!«

»Noch nicht. Noch nicht ganz.« Vorsichtig befreit sie sich aus meiner Umarmung. »Lass uns gehen und unsere Sachen holen, Elli«, sagt sie fröhlich. »Wir sollten uns beeilen und nicht als Letzte an Land gehen.«

Ich nicke.

»Wir sollten uns beeilen und unter den Ersten sein!«

Wir gehen nach unten, um unsere Sachen zu packen, und als wir die Koffer dann Richtung Oberdeck manövrieren, wird Mami von einer Welle aus Menschen erfasst, die sie Richtung Landungsbrücke zieht.

»Warte, Mami! Ich kann noch nicht gehen. Ich kann hier nicht weg, ohne mich von Captain McGregor und Obersteward McDonald zu verabschieden.« Gegen die Strömung ankämpfend, gelingt es Mami und mir, zur Offiziersmesse vorzudringen. Aber dort sind die beiden nicht. Als wir die Koffer Richtung Mannschaftsdeck schleppen, erklingt aus dem Gedränge eine bekannte Stimme.

»Da sind Sie ja! Gut sehen Sie aus! Wieder ganz die Alte.« Die Augen des Kapitäns sprühen vor schalkhafter Freude. »Bäckchen wie ein Pfirsich und abmarschbereit!«

»Ja, ich fühl’ mich wirklich besser. Die Seekrankheit hat aufgehört, als wir fürs Anlegen langsamer wurden.«

»Ich weiß, ich weiß. Liegt in der Natur der Sache. Und wo geht es jetzt hin?«

»Wir haben Verwandte in Brooklyn.«

»Brooklyn? Haben Sie denn einen Pass? Sie müssen über eine Brücke, um dorthin zu gelangen, und dafür brauchen Sie einen speziellen Ausweis. Brooklyn ist schließlich Ausland.«

»Oh, nein! Pässe haben wir keine. Wir sind ja alle ›staatenlos‹. Keiner der Flüchtlinge hier hat einen Pass!«

Mir krampft sich der Magen zusammen.

Die Augen des Kapitäns leuchten jetzt dunkel und verschmitzt.

»Dann können Sie nicht nach Brooklyn. Sie müssen wohl oder übel hier an Bord bleiben!«

Jetzt steht mir wohl die Panik im Gesicht, deshalb schließt er mich fest in seine Arme.

»I was only kidding! Gott sei mit Ihnen, Miss Friedman. Danke für Ihre Hilfe. Sie haben erstklassig gearbeitet. Bei der nächsten Überfahrt werde ich Sie vermissen.«

Was heißt noch mal kidding? Hoffentlich bedeutet es, dass er das mit dem Ausland nicht ernst gemeint hat.

Während Captain McGregor mich umarmt, fällt mir unsere erste Begegnung ein.

War es erst am Donnerstag der vorigen Woche, dass im Bremerhavener Flüchtlingscamp das Gerücht aufkam, unser Schiff läge bereit und wir könnten am Samstagmorgen an Bord gehen? Aber der Samstag ist ja der Sabbat, und da darf man nach dem jüdischen Gesetz kein Schiff betreten! Mami und ich standen vor einem unlösbaren Problem, bis mir am Freitagvormittag die rettende Idee kam: Ich könnte mich als Übersetzerin anbieten und fragen, ob wir statt am Samstag auch schon heute, also freitags, an Bord gehen dürften. Mami fand den Vorschlag gut, hatte aber ihre Zweifel. Dann nahm der Kapitän wie durch ein Wunder mein Angebot an und ließ uns gemeinsam mit der Besatzung gleich an Bord.

Und jetzt sind wir hier: drauf und dran, Amerika zu betreten, das Land der Freiheit. Hinter uns liegt die blutgetränkte Erde Europas, das Gräberfeld all dessen, was ich geliebt habe – meiner Familie, meiner Freunde, meiner Kindheit.

Es war eine lange Reise. Wann hat sie angefangen? Begann sie, als junge amerikanische Soldaten mich, ein vierzehnjähriges Skelett, aus einem deutschen Gefangenentransport befreiten und uns lebenden Leichen das Geschenk des Daseins machten? Das Geschenk der Hoffnung?

Oder begann sie noch vor dem Krieg, als Papa seinen tschechischen Pass in der Hand hatte, der versprach, seinen Traum von Amerika Wirklichkeit werden zu lassen? Aber als dann die Schatten des Krieges aufzogen, lockte Amerika von einem immer entfernteren Horizont, bis Hitlers Einmarsch in Prag zur Schließung der amerikanischen Botschaft führte und unseren Hoffnungen damit einen letzten, tödlichen Schlag versetzte. Und anstatt in Amerika endete die Reise meines Vaters in einem Massengrab in Bergen-Belsen.

Wir drei – meine Mutter, mein Bruder und ich – setzten als Überlebende dieses Todesimperiums die Reise taumelnd fort. Mein Bruder konnte mit einem Studenten-Visum schon vor vier Jahren in die USA einwandern, während meine Mutter und ich weiter durch Europa zogen, uns innerhalb der amerikanischen Zonen Deutschlands von einem Flüchtlingslager zum nächsten bewegten und dabei unserem Traum von Amerika immer näher kamen. Bis zu jenem denkwürdigen Freitag vor einer guten Woche, als in Bremerhaven ein kleines Schiff vor Anker lag, an dessen Bug der Name USS General Stewart prangte.

Unter Deck hatten Mami und ich gerade das Nachtgewand unter die Kissen gestopft und die Koffer unter den Pritschen verstaut, als ein tipptopp uniformierter Marineoffizier auftauchte und mich bat, ihm zum Büro des Kapitäns zu folgen.

Captain McGregor begrüßte mich jovial und zeigte auf einen Schreibtisch in der Ecke, auf dem zwischen Papierstapeln eine graue Olympia-Schreibmaschine stand.

»Das ist Ihr Büro, Miss Friedman«, sagte er trocken. »Zunächst müssen wir alles nach Nationalitäten sortieren. Hier ist eine Liste der Passagiere, die Herkunft steht neben dem Namen. Bitte sortieren Sie alles nach Nationalitäten, also für jede eine eigene Liste. Außerdem brauchen wir eine mit den Kindern unter fünfzehn – für den Kinderspeisesaal. Das Alter steht ebenfalls neben dem Namen. Als Übersetzerin brauche ich Sie, um herauszufinden, wer kein Fleisch isst. Diese Passagiere haben ihren eigenen Speisesaal. Die entsprechende Liste machen wir morgen Früh, wenn alle an Bord sind. Dann wird sie von Ihnen abgetippt und sofort an die Küche weitergegeben.«

»Also das mit dem fleischlosen Essen kann ich machen«, erwiderte ich zaghaft. »Aber die Liste abtippen kann ich nicht. Das gehört zu dem, was ich über die Einhaltung der Sabbatvorschriften gesagt habe. Am Sabbat darf ich nicht Schreibmaschine schreiben.«

»Verstehe. Kein Problem. Morgen übernimmt einer der Stewards das Tippen. Können Sie die Informationen beschaffen und dann diktieren? Würde das gehen?«

Ich nickte und setzte mich an die alte Schreibmaschine. Da ich wusste, wie wenig Zeit ich hatte, legte ich mich ordentlich ins Zeug. Gegen zwölf kam der Kapitän an meinen Schreibtisch.

»Mein Fräulein, so leid es mir tut, aber jetzt ist es Zeit fürs Mittagessen. Ich möchte Sie und Ihre Mutter einladen, an meinem Tisch mit mir und der Crew zu speisen.«

»Oh! Danke, Captain«, erwiderte ich vorsichtig. »Wir würden wahnsinnig gern mit Ihnen essen. Aber meine Mutter und ich dürfen nur koschere Nahrung zu uns nehmen.«

»Was Sie nicht sagen!«, rief er. »Unsere ersten fleischlosen Gäste! Aber kein Problem, ich sag’s dem Koch. Er wird sich um Sie kümmern.«

Die angenehme Gesellschaft sowie ein Angebot aus Salat, Hüttenkäse und Dosenmais sorgten für ein sehr erfreuliches Mittagessen. Und noch etwas anderes: Nachtisch. Ein gefrorener, brauner Ziegelstein, vom Koch peinlich genau in Stücke geteilt.

»Was ist das?«

Die Crew amüsierte sich köstlich darüber, dass ich offenbar noch nie Schokoladen-Eis gesehen, geschweige denn gegessen hatte. Einer nach dem anderen häufte seine Portion auf meinen Teller. Erst später fand ich heraus, dass alle Schokoladen-Eis hassten und froh über diese einfache Lösung waren!

Irgendwann am Nachmittag tippte mir jemand an die Schulter, was mich zusammenzucken ließ. Es war Mutter.

»Elli, die Sonne geht unter. Der Sabbat beginnt. Du musst mit dem Tippen aufhören.«

»Okay, Mami«, sagte ich. »Ich komm gleich zu dir runter, wenn ich dem Captain die Listen gegeben habe.«

Als ich unter Deck ankam, hatte Mutter einen Stuhl in einen kleinen Tisch umgewandelt und darauf zwei mitgebrachte Kerzen platziert. Als Kerzenhalter dienten die Kronkorken zweier Flaschen. Mit leuchtendem Gesicht zündete sie die Kerzen an, dann bedeckte sie mit den Händen die Augen und sprach über den Flammen das hebräische Dankgebet. So wurde aus unserem kleinen, dunklen Bereich unter Deck ein strahlender Raum.

Das Geräusch schneller Schritte zerstörte die heilige Stimmung. Angesicht der Kerzen schreckte der Obersteward zurück und murmelte eine Entschuldigung.

»Verzeihung, Miss, aber Sie müssen nach oben kommen und dem Küchenteam erklären, was ›koscher‹ ist.«

Captain McGregor stellte mich einer Gruppe von Leuten vor, die ich zum Großteil schon vom Mittagessen kannte. Zu meiner Überraschung lauschten sie aufmerksam meinen Ausführungen zu den Kaschrut, also den jüdischen Speisevorschriften, und fragten mir dann auch noch Löcher in den Bauch. Erst spät beendete Obersteward McDonald das Gespräch. Während sich die Versammlung unter Beifall und anerkennenden Pfiffen auflöste, musste Captain McGregor kichern. »Mein Fräulein, das war echt der Hit!«

Erst nach Mitternacht kehrte ich zu Mami zurück und legte mich todmüde, aber doch glücklich über mein schönes Erlebnis in die Koje. Geduldig hörte sich Mami meine Geschichte über die begeisterte Reaktion der Schiffscrew an, dann meinte sie nüchtern: »Ich hätte nie gedacht, dass ein Vortrag über koscheres Essen so spannend sein könnte.«

Im Morgengrauen stand Obersteward McDonald vor unserer Kabine.

»Miss Friedman, die Passagiere kommen an Bord. Wir brauchen jemanden, der übersetzt.«

»Bin in einer Minute bei Ihnen«, murmelte ich verschlafen und stieg aus dem Bett. Gott sei Dank war ich letzte Nacht viel zu müde gewesen, um mich noch umzuziehen. In nicht einmal einer Minute konnte ich den Obersteward begleiten.

»Wie Sie wissen, bringen wir die Passagiere nach Nationalitäten unter. Das sorgt hoffentlich für eine etwas angenehmere Überfahrt.« Da wir bereits das obere Ende der Eisentreppe erreicht hatten, flüsterte er: »Unser letzter Flüchtlingstransport war eine Katastrophe.«

In Horden kamen die Menschen die Landebrücke herauf. Von der erstellten Liste wusste ich, dass sie Slowenisch, Tschechisch, Ukrainisch, Jiddisch, Deutsch, Ungarisch, Polnisch, Rumänisch und Italienisch redeten. Ungarisch, Deutsch und Jiddisch waren Sprachen, die mir leichtfielen. Und meine Kenntnis des Slowakischen half mir bei der Verständigung auf Slowenisch, Tschechisch, Ukrainisch und Polnisch – lauter slawischen Sprachen. Aber ich konnte weder Rumänisch noch Italienisch. Was sollte ich da machen?

»Haben Sie vielleicht einen Block und einen roten Stift?«, fragte ich Obersteward McDonald.

Er hatte so etwas tatsächlich und schrieb in Großbuchstaben auf, was ich ihm diktierte: Chi parla italiano?

»Was heißt das?«

»Hoffentlich so etwas wie ›Wer spricht Italienisch?‹ Italienisch würde uns auch beim Rumänischen helfen.«

Ich hob den Block hoch über die Menge, und sofort ertönte eine Stimme: »Io parlo italiano!«

Die Stimme gehörte einem jungen Serben aus Zagreb, der neben Italienisch und seiner Muttersprache auch noch Deutsch konnte. Damit war er in den drei großen Sprachfamilien bewandert – der germanischen, der slawischen und der romanischen –, was die ideale Kombination für eine Verständigung mit den Flüchtlingen darstellte.

Der junge Mann aus Zagreb, er hieß Stanko Vranich, schien ein richtiges Organisationsgenie zu sein, und mit seiner Hilfe verlief das Boarding ohne Probleme. Durch ihn wurde ich mir meines eigenen Könnens bewusst, was zur Folge hatte, dass die Flüchtlinge in nicht einmal drei Stunden ihrem jeweiligen Quartier zugeteilt waren.

»Ich sollte Sie fest anstellen«, meinte der Kapitän lachend. »Ein derart geordnetes Boarding könnten wir bei jeder Überfahrt brauchen.«

»Das hier ist übrigens mein Übersetzerkollege.« Ich stellte ihm den schlanken, jungen Mann vor, dessen kastanienbrauner Schnurrbart eine Hasenscharte nur halb verdeckte. »Er heißt Herr Vranich. Ohne ihn hätte ich das nie so hinbekommen.«

Als die Offiziere ihn begrüßten, senkte Stanko höflich den Kopf.

Den restlichen Vormittag über war ich damit beschäftigt, zwischen Laderaum, Offiziersmesse, Kombüse und Mannschaftsdeck hin und her zu flitzen und mich um zusätzliche Decken, Liegen, Eimer und Nahrungsmittel zu kümmern. Es war fast Mittag, als ich hinter Captain McGregor die Treppe zum Oberdeck hinaufging und plötzlich spürte, wie mir schlecht wurde und mein Magen sich nach außen stülpte. Zum Glück stand ein Eimer mit Sand in der Nähe, weshalb ich das, was da hochkam, loswerden konnte, ohne dass der Kapitän es merkte. Oh je! Das war sicher der Dosenfisch vom gestrigen Abend. Oder dieser Berg Schokoladen-Eis! Gott sei Dank schien der Kapitän nichts mitbekommen zu haben!

Aber kaum waren wir oben angelangt, fing Captain McGregor an zu lachen.

»Du lieber Gott, da hat es Sie aber erwischt! Sie armes Ding, gleich zu Beginn.«

»Wie bitte? Was hat mich erwischt?«

»Die Seekrankheit, und zwar ziemlich schlimm.«

»Seekrankheit? Wovon reden Sie?«

»Sie sind ja ganz grün im Gesicht. Davon rede ich!«

Im nächsten Moment wurde ich erneut von Übelkeit gepackt, und was an Mageninhalt noch übrig war, schoss wie eine Gewehrsalve aus mir heraus. So erschrocken wie beschämt bückte ich mich über einen weiteren Sandeimer neben der Reling. Gott, ich wollte auf der Stelle sterben.

»Es tut mir leid. So etwas ist mir … noch nie passiert«, brachte ich irgendwie heraus.

»Sie waren ja auch noch nie seekrank.« Das Lachen des Kapitäns war jetzt nicht mehr frotzelnd. Er legte mir tröstlich die Hand auf die Schulter und machte ein erstaunliches Geständnis: »Ich fahre seit fünfzehn Jahren zur See und werde jedes Mal seekrank. Es hat nur noch nicht angefangen. Ist noch zu früh.«

»Wie kann man denn seekrank werden, wenn man noch gar nicht abgefahren ist? Wenn das Schiff noch im Hafen vor Anker liegt?«

Jetzt schüttelte er sich vor Lachen.

»Vor Anker liegt? Wir sind schon seit einer Stunde unterwegs!«

Das war unmöglich. Ich hatte Mami gebeten, mir zu sagen, wenn es losging. Sie hatte versprochen, mich rechtzeitig zu warnen.

Ich steckte die Hand in die Tasche, um mein kleines Päckchen zu fühlen, mein letztes Geschenk an Deutschland. Da war es. Ein kleiner Stein, mit Papier und einem gelben Schleifchen umwickelt – kanariengelb wie der Judenstern, den ich tragen musste. Ich hatte dieses Päckchen immer bei mir. Es war meine persönliche Botschaft an Deutschland: An seine Gaskammern, seine Massengräber, seine Grasflächen über verstümmelten Leichen, seine Wälder, die die Schreie der Gefolterten schluckten. Für den Moment der Abfahrt – meine Abschiedsgeste.

Ich lief an die Reling. Der Stein mit meiner speziellen Botschaft lag ruhig in meiner Tasche, bereit für mein heiliges Ritual. Die Küste war kaum mehr erkennbar. Am Bug des Schiffs überschlugen sich die Wellen, während es sich schnell von Deutschland wegbewegte. Ich hob die Hand, um das, was sich darin befand, weit von mir zu schleudern. Aber es war sinnlos. Die Küste lag außer Reichweite. Also steckte ich mein Sendschreiben wieder in die Tasche.

Seit Jahren hatte ich diesen Abschied im Namen all jener geplant, die in dieser unseligen Erde vergraben waren und sie im Gegensatz zu mir nicht mehr hinter sich lassen konnten. Warum wurde ich um meinen Abschied von Deutschland betrogen?

Ich rannte nach unten.

»Mami, warum hast du mir nicht gesagt, dass wir abfahren?« Vor lauter Enttäuschung musste ich weinen. »Du hast es mir doch fest versprochen!«

»Bitte verzeih mir«, sagte meine Mutter betreten. »Ich habe geschlafen. Du weißt doch, dass ich am Nachmittag des Sabbat immer ein Nickerchen mache. Als ich aufgewacht bin, war es zu spät. Da wollte ich nicht mehr stören, so beschäftigt, wie du warst.«

Mir fiel ein anderer verpasster Abschied ein, eine andere Auseinandersetzung mit Mami, und ich spürte, wie es mir erneut das Herz brach.

Es ist Frühlingsanfang. Ich stehe barfuß und im Nachthemd in der morgendlichen Kälte … in der Ferne höre ich das Klappern von Pferdehufen und das Rumpeln der Karren. Der letzte ist noch schwach zu erkennen, und im aufgewirbelten Staub der Landstraße kann ich Papas Umriss neben dem der anderen Männer ausmachen. Ohnmächtig meiner verheerenden Trauer ausgeliefert, kreische ich: »Mami! Wie konntest du mir das antun? Wie konntest du mich um diesen Abschied bringen? Warum hast du mich nicht wie versprochen aufgeweckt?«

Seither waren Jahre vergangen, aber diesen Schmerzensschrei hatte ich immer noch im Gedächtnis.

Das Schiff erreichte langsam die offene See, und die Küste verschwand am Horizont. Captain McGregor war nicht mehr an Deck. Ich ging hinunter, um auf dem Mannschaftsdeck und in der Offiziersmesse nach ihm zu suchen. Vielleicht hatte er ja eine Aufgabe für mich. Ich brauchte eine Beschäftigung. Man hatte mir gesagt, das sei das beste Mittel gegen die Seekrankheit. Gleichzeitig ist es auch das beste Mittel gegen Kummer.

Der Kapitän schüttelt meiner Mutter die Hand.

»Gott segne Sie, Ma’am. Sie haben eine wunderbare Tochter.« Dann dreht er sich zu mir und zwinkert mir zu. »Übersetzen Sie das bitte?«

Zwei junge Offiziere helfen uns mit den Koffern, und wir folgen ihnen den Landesteg hinunter.

Ganz unerwartet sind wir plötzlich von karnevalsartigem Gedränge umgeben. Bunte Fahnen und Banner mit fetter Aufschrift – NYANA, HIAS, NIMBUS, AMERICO-ITALIA – werden von Vertretern diverser Hilfsorganisationen hochgehalten. Pfiffe, Rufe und freudige Schreie des Wiedererkennens erfüllen die Luft. Immer mehr Leute drängen von hinten heran und bahnen sich energisch den Weg zu den Bannern, die dem jeweiligen Etikett im Knopfloch entsprechen. Laute Abschiedsrufe, eifriges Winken, tränenreiche Versprechen, in Kontakt zu bleiben – die letzten Zuckungen der Freundschaften und Romanzen, die während der Überfahrt entstanden sind.

Wie betäubt, und stets auch für meine Mutter Platz machend, schiebe ich mich vorwärts auf eine Gruppe zu, die beim Banner unserer Hilfsorganisation HIAS steht.

»Was heißt eigentlich HIAS?«, ruft es hinter mir, und ich antworte, ohne erst zu prüfen, wer das wissen will.

»Es steht für Hebrew Immigrant Aid Society.«

Jetzt erst erkenne ich meinen jugoslawischen Held, den jungen Stanko Vranich. Er trägt ein Etikett mit der Aufschrift NYANA.

»Ach, Sie sind das! Sie gehören zu NYANA? Wofür steht das denn?«

»New York Association for New Americans. Sehen Sie das Schild ganz hinten rechts? Dort muss ich hin.« Ich recke den Hals, kann es aber in diesem Meer von Leuten nicht entdecken. »Ich wollte mich nur verabschieden, Miss Friedman. Und Ihnen alles Gute wünschen.«

Ich bin überrascht über Stankos festen Händedruck. Er passt irgendwie nicht zu diesem sanftmütigen Übersetzer.

»Danke, Herr Vranich.« Ich erwidere sein Lächeln. »Hoffentlich klappt alles, was Sie sich vorgenommen haben.« In den letzten beiden Tagen haben Stanko und ich entdeckt, dass wir die gleichen Ziele und Träume haben. »Hoffentlich gehen all Ihre Träume in Erfüllung.«

»Und Ihre auch!« Stankos Blick verdüstert sich, und mit trauriger Stimme sagt er: »Wenn ich mich rechtzeitig bei HIAS beworben hätte, dann könnten wir jetzt gemeinsam von hier weggehen. Aber ich habe von HIAS erst erfahren, als mir NYANA bereits zugesagt hatte.«

HIAS? Stanko ist Jude? Warum hat er das nicht erwähnt? Er stellt sein Gepäck ab und streckt beide Arme aus, um meine Hand fest zu umfassen. »Aber damals kannte ich ja auch Sie noch nicht, Miss Friedman. Ich wünsche Ihnen, dass Sie in Amerika glücklich werden.«

»Auch Ihnen alles Gute«, sage ich so ernst wie aufrichtig. Stanko senkt den Kopf, nimmt sein Gepäck und geht zielstrebig in Richtung des NYANA-Banners. Keine Sekunde später dreht er sich noch einmal um und ruft laut: »Ich werde mich bei der HIAS nach Ihrem Verbleib erkundigen. Sie haben doch nichts dagegen, oder?«

Ich schüttle den Kopf. Nein, ich habe nichts dagegen. Ganz im Gegenteil. Ich hoffe sehr, dass er es tut. Ich würde Stanko gern wiedersehen.

Mutter und ich warten am Stand eines geschäftigen HIAS- Mitarbeiters, der Namen aufnimmt und Lebensdaten notiert, während um uns herum zahllose Schiffsbekanntschaften den letzten Händedruck und letzte Abschiedsgrüße tauschen.

Plötzlich entdecke ich in diesem bunten Kaleidoskop an Gesichtern ein Lächeln, und mein Herz macht einen Sprung. Gleich ist das Lächeln wieder verschwunden, nur sehe ich es immer noch vor mir – und eingebildet habe ich es mir sicher nicht. Vor einer Sekunde war es noch da.

»Mami, ich habe Bubi gesehen! Er muss hier irgendwo in der Menge sein.«

»Bubi? Was redest du da? Schluss mit dem Fantasieren, Elli. Du weißt, dass dein Bruder nicht hier sein kann. Heute ist Sabbat. Wie sollte er herkommen? In New York sind die Entfernungen groß. Man kann nicht einfach zu Fuß zum Kai gehen. Ich hab dir doch gesagt, du sollst dich nicht verrückt machen. Bleib ruhig und gedulde dich. Du triffst ihn heute Abend, wenn der Sabbat vorbei ist. Oder eben morgen.«

Der Blick, den ich auf das Gesicht meines Bruders erhascht habe, löscht alles andere aus. Um mich her verschwimmen die Dinge: die Menschenmenge, der HIAS-Mitarbeiter, die abwandernden Passagiere. Nur das Lächeln meines Bruders sehe ich klar und deutlich vor mir. Es war da. Das weiß ich. Ich muss es finden.

Auch wenn meine Mutter sagt, ich würde spinnen, bahne ich mir einen Weg durch die Menge … hin zu der Stelle, wo das Lächeln war. Da ist er! Groß, gut aussehend – verändert. Er sieht aus wie ein richtiger Amerikaner, mit grauem Mantel und breitkrempigem Hut.

»Bubi! Bubi!«

Bei unserer Umarmung lösen sich die vier Jahre der Trennung in Luft auf. Vier Jahre des Wartens, der Bemühung und der Sorge sind schlagartig vorbei. Lieber Gott, ich danke dir!

»Ellis? Bist du das? Ich erkenne dich gar nicht wieder. Du bist groß geworden … ganz verändert. Wo ist Mami?«

»Dort drüben. Im dunkelblauen Mantel. Siehst du sie? Komm, ich bringe dich hin. Sie wird ihren Augen nicht trauen.«

Ich nehme Bubis Hand und ziehe ihn durch die Menge zu der Stelle, wo Mami mit dem Rücken zu uns steht. Als Bubi sie erreicht, sieht sie ihn mit offenem Mund und weit aufgerissenen Augen an.

»Da ist er, Mami.«

»Bubi?!«

Mami zieht uns beide an sich, umarmt uns und drückt immer fester zu, und alle drei wiegen wir uns in einem Tanz der Wiedergeburt hin und her. Wie Reben, die an einem Weinstock baumeln – einem Weinstock, der in frischer Erde eingepflanzt ist.