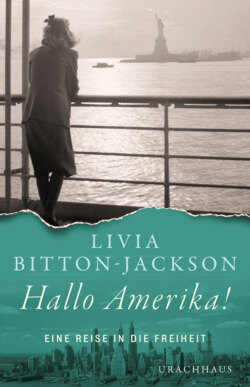

Читать книгу Hallo Amerika! - Livia Bitton-Jackson - Страница 8

Der Broadway

ОглавлениеNachdem die Goldsteins mit Tommy als galanter Begleitung gegangen sind, meint Tante Lilly, wir sollten uns eine wohlverdiente Pause gönnen, bis Tommy uns dann abends nach Brooklyn bringe.

»Ich würde lieber eine Runde drehen, wenn Bubi ebenfalls Lust dazu hat«, sage ich und werfe meinem Bruder einen fragenden Blick zu.

»Okay«, meint Bubi, woraufhin wir uns von Mami, Tante Lilly und Onkel Abisch mit dem Schabbes-Gruß verabschieden.

»Wo möchtest du hin?«

»Einfach ein bisschen gehen. Irgendwohin. Gibt es einen Park in der Nähe?«

»Nicht wirklich.«

Ein paar Minuten lang gehen wir, ohne etwas zu sagen. Nach unserer vierjährigen Trennung wäre so viel zu besprechen, so viel zu fragen. Aber wo soll ich anfangen?

»Sag mal …« Mein Bruder spricht als Erster. »Als du heute Morgen Onkel Abisch am Kai gesehen hast – warum hast du da geweint und ihn Papa genannt? Hast du gedacht, es ist Papa? Hat er dich so sehr an ihn erinnert? Weil, eigentlich ist er gar nicht wie unser Vater, weder vom Aussehen noch von der Art her. Es gibt keinerlei Ähnlichkeit.«

Mir schießen die Tränen in die Augen.

»Für mich schon. Alles an ihm erinnert mich an Papa. Seine Figur, die hohen Wangenknochen, die braunen Augen … Er hat die gleiche Ausstrahlung wie Papa. Ach, Bubi, ich vermisse ihn so sehr!«

»Seit dieser Szene am Kai musste ich nachdenken. Du hast Papa nicht gut gekannt, das konntest du ja auch gar nicht. Du warst noch klein, als sie ihn abgeholt haben. Ich habe ihn gut kennengelernt, bevor das alles anfing, aber du … Wie viel Zeit hast du denn mit ihm verbracht? Also, um ihn wirklich kennenzulernen?«

»Aber das habe ich. Er hat mir Schwimmen und Radfahren beigebracht. Als du dann in Budapest studiert hast, hat er mich Schachspielen gelehrt. Stundenlang haben wir gespielt, oft bis spät in die Nacht. Erinnerst du dich an die Turngeräte. Die Ringe, die Reckstange und die Schaukel, die er im Garten aufgebaut hat? Und wie er uns gezeigt hat, wie man sie benutzt? Daher kommt, glaube ich, meine Liebe zum Sport.«

Wie glücklich Papa war, als ich in all dem aufging … wie stolz. Ich war ein Mädchen nach seinem Geschmack, sagte er dann. Wenn ich seither schwimme oder radfahre, ist immer Papa neben mir und feuert mich an. Bis heute höre ich seine Stimme:

Gut so, mach weiter! Nur noch ein bisschen! Nicht aufgeben! Gib niemals auf!

»Erinnerst du dich an sein Fremdwörterbuch? Wir haben gemeinsam darin geblättert. Er hat mir die Herkunft von Fremdwörtern im Ungarischen erklärt, und ich habe sie mir gemerkt. So entstand meine Liebe zu Sprachen.«

Den wahren Grund für meine Nähe zu Papa kann ich meinem Bruder nicht erklären. Als er schon auswärts studierte, hörte ich Mami einmal zu Papa sagen, Bubi sei so wie ihre Familie, also ihre Brüder, wohingegen ich eher Papa nachschlagen würde. »Bubi hat einen klugen Kopf«, gab er zu. »Aber Elli hat Sitzfleisch. Sie hat Durchhaltevermögen. Auf lange Sicht kann einen Durchhaltevermögen weiter bringen als ein kluger Kopf.«

»Ich kann mich gut an das Fremdwörterbuch erinnern«, sagt Bubi lächelnd. »Er hat sich sehr für die Etymologie der Wörter interessiert. Und klar erinnere ich mich auch an die Geräte, an denen er so gern geturnt hat. Dir hat das ja auch gefallen – im Gegensatz zu mir.«

Wir gehen durch die farblosen Straßen der Lower East Side und sprechen über die Donau daheim in der Tschechoslowakei, ihre silbrigblauen Wellen, das leuchtende Grün des Waldes und die langen, faulen Sommernachmittage, als Papa nach ausgiebigem Schwimmen erst mit uns Fußball spielte und dann Bubi in den Schatten am Flussufer zog, um mit ihm das Wochenpensum des Pentateuch oder eine Seite im Talmud durchzugehen.

»Nie werde ich den Abschnitt des Talmud vergessen, den wir am letzten Abend gelernt haben, also am Abend vor seiner Verhaftung«, sagt Bubi nachdenklich und fast schon heiser. »Er meinte: ›So möchte ich mich von dir verabschieden – beim Auswendiglernen eines Talmud-Abschnitts. Denk an diese Stelle, wenn du an mich denkst.‹«

Bubi bricht ab und wir gehen über das ausgebleichte Ziegel-Trottoir an geschlossenen Läden vorbei. Plötzlich tauchen die langen Schatten der Mietshäuser die Straße in Dunkelheit, und Bubi wird auf einen Schlag bewusst, wie spät es schon ist.

»Wir müssen zurück«, sagt er abrupt. »Wir sind viel zu weit gegangen. Wir müssen zurück in Onkel Abischs Wohnung, bevor der Sabbat vorbei ist.«

Wir sind tatsächlich zu weit gegangen. Obwohl Bubi und ich wie die Rennpferde durch dunkle Straßen und Gässchen galoppieren, brauchen wir über eine halbe Stunde bis zur Wohnung unserer Verwandten.

»Wo wart ihr denn?«

Die gesamte Familie Friedman ist außer sich vor Sorge.

»Ihr könnt aufhören, euch Sorgen zu machen«, instruiert Bubi, ganz der kühle Pragmatiker, unsere leicht erregbare ungarische Verwandtschaft. »Wir sind wieder da, trocken und gesund, und dabei ist noch nicht einmal der Schabbes vorbei.«

Tatsächlich ist der Schabbes vorbei, und zwar seit einiger Zeit. Tommy ist gegangen, um seinen Wagen zu holen und uns zuerst an den Kai, wo unser Gepäck ist, und dann nach Brooklyn zu bringen.

Mami und ich verabschieden uns von unserer amerikanischen Familie, die verspricht, uns bald in Brooklyn besuchen zu kommen.

Mir klopft das Herz, als ich auf der durchgehenden Vorderbank von Tommys neuem Wagen sitze, also zwischen Mami und dem Fahrer. Diese amerikanischen Autos sind so breit gebaut, dass man gut zu dritt vorne sitzen kann. Was für ein wunderbares Erlebnis, auf den entgegenkommenden Verkehr zuzusteuern, dieses Meer aus blendenden Lichtern und dröhnenden Hupen.

»Ist es in New York jeden Abend so?«, frage ich.

»Vor allem samstags. Am Samstagabend gehen die Leute aus. Sie kommen aus allen Stadtteilen hierher nach Manhattan, um ins Theater, Kino, Konzert oder Restaurant zu gehen. Zum Glück fahren wir in die andere Richtung, sonst würden wir mit im Stau stehen. Gleich sind wir an der Brooklyn Bridge. Um diese Zeit sieht sie besonders toll aus.«

»Ich habe noch nie im Leben so viele Autos gesehen!«, ruft meine Mutter.

Tommys Wagen erreicht die Abfahrt der Brücke und biegt dann in eine herrliche Avenue ein, eine breite, von Bäumen gesäumte Straße, die viele Meilen lang ist.

»Ist das der Broadway?«

»Der Broadway? Oh nein! Wir sind jetzt in Brooklyn. Vor zwanzig Minuten haben wir die Brooklyn Bridge überquert. Der Broadway ist drüben in Manhattan.«

»Und was ist das für eine Straße?«

»Die Ocean Avenue. Die Straße, in der Tante Celia und Onkel Martin wohnen«, ruft mein Bruder vom Rücksitz.

»Im Ernst? Ich hätte nicht gedacht, dass es in Brooklyn so breite Straßen gibt. Ich dachte …«

»Deshalb heißt es ja Avenue«, erklärt mein Bruder. »Eine breite Straße, so wie ein Boulevard.«

»Und der Broadway ist dann noch breiter? Ist er weit entfernt?«

»Willst du den Broadway sehen?«, fragt Tommy. »Wenn du willst, bringe ich dich morgen hin.«

»Wirklich? Ich kann es kaum erwarten, den Broadway zu sehen. Und die Himmelskratzer. Papa hat gesagt, am Broadway gibt es Himmelskratzer – Häuser mit mehr als hundert Stockwerken.«

»Nur eines ist so hoch«, sagt Tommy. »Das Empire State Building. Aber das ist nicht am Broadway.«

»Außerdem heißt es Wolkenkratzer«, schaltet sich Bubi erneut von hinten ein.

Ich erinnere mich gut daran, dass New York für Papa die Stadt seiner Träume war und er hoffte, eines Tages hierher kommen zu können. Aber ich darf nicht darüber sprechen. Nicht jetzt. Ich darf Tommy nicht erzählen, dass Papa mir das schönste Kleid kaufen wollte, das es auf dem Broadway gibt. Papa hat mir Bilder gezeigt und mit dem Finger auf eines dieser gewaltigen Gebäude gedeutet. »Das hier ist mehr als hundert Stockwerke hoch. Kannst du dir so etwas vorstellen? Irgendwann gehen wir beide, du und ich, den Broadway entlang und sehen hinauf zur Spitze des Gebäudes, die bis in den Himmel reicht. Deshalb nennt man sie wohl auch Himmelskratzer. Siehst du diese riesigen Schaufenster? »Wir gehen in eines dieser schicken, großen Geschäfte auf dem Broadway, und ich kaufe dir das schönste Kleid, das sie haben.« – »Oh Papa«, rief ich dann und schlang die Arme um ihn. »Oh Papa, ich hab’ dich so lieb.«

Das war unser Spiel in jener dunklen, schwierigen Zeit. Damals hatten wir bereits zwei Jahre darauf gewartet, dass auf der amerikanischen Immigrationsliste die Reihe an uns käme. Der Krieg tobte, und Hitlers Armeen rückten immer näher und sorgten bereits dadurch für Panik. Und von der Amerikanischen Botschaft war nicht zu erfahren, wann wir denn um Gottes Willen endlich unsere Einwanderungsvisa bekommen würden. Es schien hoffnungslos zu sein, aber trotzdem hielt uns Papa bei Laune, indem er Geschichten von der irrsinnigen Metropole erzählte, die wir ›irgendwann‹ erreichen würden.

»Da wären wir«, sagt Tommy, als er rechts heran fährt und den Wagen vor einem großen, prächtigen Gebäude parkt. »2010 Ocean Avenue.«

»Hier wohnt Tante Celia?«

»Ja«, meint Bubi. »Das ist das Haus.«

Ich sehe fasziniert an dem Gebäude hoch und gehe dann hinter Mami die drei oder vier Stufen zum Eingang hinauf und hinein in die geräumige Lobby. Die beiden Jungs folgen uns und tragen dabei das Gepäck bis ans Ende der Vorhalle. Ich traue meinen Augen nicht. Mit ihren blitzblanken Böden und dem großen Kamin wirkt die Lobby so vornehm wie ein Wiener Palais der Jahrhundertwende. Das entspricht schon mehr dem Amerika, das ich mir erträumt habe.

Am Ende der Lobby gehen wir die Treppe zum ersten Stock hinauf. Bubi klingelt ganz links in der Ecke an einer Tür, und ich merke, dass ich einen Frosch im Hals habe. Binnen Sekunden wird die Tür aufgerissen, und Tante Celia, genauso groß und schön wie in meiner Erinnerung, steht da und begrüßt uns.

»Laura! Elli!«

»Celia!«

Wir fallen uns glücklich in die Arme, wobei sich in die Freude auch Trauer mischt. Mir fällt ein anderes Wiedersehen ein, an einem anderen Ort und zu anderer Zeit. Wie lange ist das her? Wir sind festgefroren in einer schweigenden Umarmung, und plötzlich verwandelt sich das Treppenhaus um mich herum. Ich befinde mich an einem ausgetrockneten Ort im gleißenden, alles versengenden Sonnenlicht … und sehe in der Ferne eine dürre Gestalt umherwandern, die »Laura! Laura! Laura!« ruft. Es ist meine Tante, die jüngste von Mamis Schwestern, die auch jetzt noch, im grauen Sackgewand und mit geschorenem Kopf, unglaublich elegant wirkt. »Tante Celia!« Sie sieht mich ungläubig an und umarmt mich stürmisch. »Elli! Meine kleine Elli! Du bist hier? Wie ist das möglich? Und deine Mutter … wo ist deine Mutter?« Ihre Tränen verschmieren mir das Gesicht, als ich sie zu dem staubigen Loch führe, wo Mutter eingeschlafen ist. Tante Celia kriecht ebenfalls hinein, und die beiden Schwestern begrüßen sich in stillem Entsetzen, halten einander stiller umklammert und weinen still in diesem sengend heißen Dreckloch in Auschwitz, dem furchtbarsten aller Konzentrationslager … nur um dann auch wieder getrennt zu werden.

Wie lange ist das her? Und jetzt stehen wir drei, nach Jahren der Sehnsucht, erneut in einer innigen Umarmung. Diesmal aber in einer neuen Welt und an der Schwelle zu einem neuen Leben.

Das Glück unserer Wiedervereinigung ist vom Schmerz der Erinnerung getrübt. Unsere Tränen der Freude vermischen sich mit denen der Trauer über die unsäglichen Verluste, die wir seit jenem Treffen an unserem ersten Tag in Auschwitz erlitten haben. Der Geist des siebzehnjährigen Imre, dem einzigen, vielgeliebten Sohn von Tante Celia und Onkel Martin, ist in dieser Umarmung mit anwesend, während wir, immer noch weinend, von Tante Celia in ihr amerikanisches Zuhause geführt werden.

Onkel Martins strahlende Augen stehen bei der Begrüßung in krassem Gegensatz zu den deutlichen Spuren seiner Trauer – die tiefen Falten in dem jungenhaften Gesicht und die grauen Strähnen in seinem früher komplett roten Haarschopf.

»Wie geht es meiner allerliebsten Schachpartnerin?«, fragt er, als er meine Mutter umarmt. Und als ich dann an der Reihe bin, meinen geliebten Onkel zu umarmen, kann ich die Tränen genauso wenig zurückhalten wie heute Morgen beim Wiedersehen mit Onkel Abisch. Was ist nur mit mir los? Warum habe ich meine Gefühle nicht im Griff? Vor meinem neuen Cousin – wie peinlich. Und vor meinem Bruder. Er hat immer Heulsuse zu mir gesagt, auch wenn er jetzt zum Glück keinen Mucks macht.

Mein Weinen lässt Onkel Martins Augen rot werden, und er flüstert: »Es gibt so viel, über das wir reden müssen … Gott sei Dank seid ihr jetzt da.«

In der kargen, hell erleuchteten Küche ist ein Tisch für sechs gedeckt. Aber mein Bruder und mein Cousin lehnen die Essenseinladung dankend ab. Bubi muss wieder an seine Talmud- Hochschule, die Yeshiva University, und Tommy hat angeboten, ihn hinzubringen.

»Morgen um neun«, verspricht Tommy, »hole ich dich ab und wir fahren zum Broadway. Und zum Empire State Building.«

Nach dem Essen reden wir vier noch lange weiter. Es gibt so viel zu erzählen, so viel, woran wir uns erinnern müssen. Und so viel zu tun.

Es ist schon nach Mitternacht, als Celia und Martin das Castro-Sofa im Wohnzimmer aufklappen und in ein Doppelbett für Mutter und mich verwandeln. Als wir uns dann gute Nacht sagen und ich in die Federn krieche, kann ich erstmal nicht einschlafen. Was für ein langer Tag das gewesen ist! Die Flut an neuen Eindrücken umtost mein inneres Auge. Ich liege da und denke an alles, was ich seit dem Morgen erlebt habe.

Aber es gibt da noch etwas, das mich vom Schlafen abhält. Jede halbe Stunde ertönt ein ohrenbetäubendes Geräusch, das wie das Rattern eines vorbeifahrenden Zuges klingt. Wie soll man bei so einem Lärm schlafen?

»Das ist die Hochbahn«, erklärt mir Tante Celia am nächsten Morgen. »Die Brighton-Linie des U-Bahn-Netzes, nur vier Blocks von hier entfernt.«

»Du gewöhnst dich schnell daran«, sagt mein Onkel lachend. »Bald wirst du ohne sie gar nicht mehr schlafen können.«

Wir frühstücken zu viert. Es gibt Orangensaft, Roggenbrot mit Streichkäse und Instantkaffee mit Milch aus dem Pappkarton – mein erstes amerikanisches Frühstück. Dann geht Onkel Martin in die Fabrik, in der Mützen und Hüte für Kinder hergestellt werden.

Tommy ist pünktlich. Exakt um neun steht er vor Tante Celias Tür, bereit für den versprochenen Tagesausflug.

Der Broadway ist nicht so breit, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Und Tommy hat recht: Es gibt keine Wolkenkratzer, nur zwei-, drei- oder vierstöckige Gebäude.

»Warum heißt er Broadway, wo er doch gar nicht so breit ist?«

»Keine Ahnung. Es gibt sicher eine Geschichte zu dem Namen. Das ist fast immer so.«

Aber als wir Mid-Town Manhattan erreichen, wird der Broadway richtig spannend. Buntes Verkehrstreiben. Prächtige Schaufenster. Riesige Farbplakate und Leuchtschriften werben für alles Mögliche, von Theaterstücken über Filme bis hin zu Camel-Zigaretten. An einer der Reklamen kann ich mich gar nicht sattsehen. Sie zeigt einen Mann mit Filzhut, dessen Mund offen ist – und der zwischen den Lippen Rauch ausstößt! Eine rauchende Werbetafel! Tommy biegt vom Broadway ab und fährt Richtung Empire State Building.

»Ich parke hier irgendwo und wir gehen den Rest zu Fuß.«

Als wir das Empire State Building erreichen, verschlägt es mir fast den Atem. Ich lege den Kopf nach hinten, um bis hinauf zur Spitze zu sehen, und es scheint zu schwanken. Während oben die Wolken ziehen, sieht es aus, als würde das Gebäude in die Gegenrichtung kippen. Vor lauter Schreck muss ich mich fast übergeben.

Oh Papa, es ist Wirklichkeit geworden. Der »Himmelskratzer« ist tatsächlich so aufregend, wie du gesagt hast. Und die Geschäfte am Broadway sind genauso prächtig. Aber wo bist du, Papa? Du hast versprochen, dass du mit mir den Broadway entlang schlenderst und mir das schönste Kleid schenkst. Ich stehe hier am Fuß des Empire State Buildings, dem höchsten Gebäude in der Stadt deiner Träume, und das Massengrab in Bergen-Belsen überdeckt alles mit seinem gewaltigen Schatten. Und für einen Moment verwandelt sich die Aufregung zu Asche in meinem Mund.

Aber ich werde nicht zulassen, dass das Massengrab über deine Träume entscheidet! Die Träume sind nicht in Bergen-Belsen begraben. Ich sorge dafür, dass sie hier in New York weiterleben. Ich werde all deine Träume weiterleben lassen. Jeder einzelne davon wird wahr werden.