Читать книгу Ladrar al espejo - Álvaro González de Aledo Linos - Страница 9

Capítulo 1

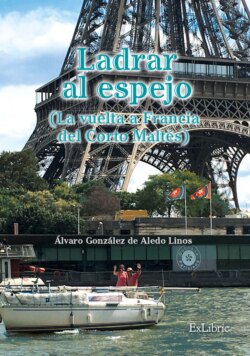

Los peligros de la circunnavegación de Francia, y el porqué del título

ОглавлениеCuando empecé a preparar esta navegación de la vuelta a Francia estaban recientes los muchos problemas de nuestro viaje anterior a la Isla de Elba, que incluyeron un accidente en el remolque que nos retuvo cuatro días en el puerto de Getxo, problemas con el fueraborda que nos inmovilizaron diez días en Port Saint Louis du Rhône, problemas administrativos en el permiso de transporte internacional por carretera que nos bloquearon tres días en Narbona, y muchos golpes de mistral que nos detuvieron doce días en distintos puertos. No me considero un rumiador de preocupaciones, pero estaba inquieto por los recuerdos de Elba y por la bibliografía que consultaba, que no paraba de citar posibles desgracias y puntos peligrosos en el viaje por Francia que proyectaba.

No podía asegurar que nadie lo hubiera hecho antes. Lo que era seguro es que muchísimos navegantes habían hecho la costa francesa y muchísimos otros habían bajado barcos de los países nórdicos al Mediterráneo por los canales y los ríos. Lo que dudaba, y quizás fuera el mérito de mi propósito, es que alguien hubiera cerrado el círculo completo porque, como en nuestra vuelta a España en 2012, para bajar al Mediterráneo por las aguas interiores se necesita un barco de poco calado y por lo tanto pequeño, que es el que da mal la talla en las costas abiertas del Finisterre francés y en las poderosas corrientes del Canal de la Mancha. Los de la revista francesa “Voiles et Voiliers” dieron lo que ellos llamaron “la vuelta a Francia” en un Sun 2500, pero se limitaron a las costas (no cerraron el círculo por las aguas interiores), la costa atlántica la hicieron de Norte a Sur (yo intentaba hacerla “a la mala”, de Sur a Norte, contra el viento y la corriente dominantes), cambiaban de tripulación cada semana (la gente siempre estaba “fresca”) y tenían un equipo de apoyo en tierra que les ayudaba en las dificultades, cosa que yo no tendría. Sus reportajes me ayudaron mucho en la preparación de esta travesía, pero desde luego las circunstancias no serían las mismas. Además su barquito era un poco mejor que el Corto Maltés, con motor interior y más potente, y timonería doble que les permitía varar sin puntales. A pesar de sus mejores opciones se quedaron más de una vez varados en sitios imprevistos por sorprenderles la bajamar, y también en más de una ocasión tuvieron que volver al puerto de salida por no poder con una corriente de marea contraria.

Y no sólo tienen problemas los aficionados. El mismísimo François Gabart, uno de los mejores marinos profesionales de Francia que acababa de batir el récord de la vuelta al mundo en solitario en 42 días y pico, confesó en una entrevista en “Voiles et Voiliers” de febrero de 2018 que a él también le ocurrió. Cuando navegaba entre las islas de Molène y Ouessant, en el Finisterre francés por donde pasaríamos nosotros, se acercó mucho a

Ouessant, la más exterior, se quedó desventado por la isla, contra el viento y la corriente, y estuvo navegando marcha atrás. Como ya había pasado la línea de llegada todo su equipo de apoyo, que estaba recibiéndole, saltó a bordo para ayudarle con la maniobra. Y por si fuera poco muchos navegantes de la vuelta al mundo han confesado que la parte más difícil de la circunnavegación fue el golfo de Vizcaya, que ocuparía la tercera parte de nuestro viaje. Yo me había preparado para esas dificultades y lo que más me preocupaba era el aguante de mi barco del año de la pera (tenía ya más de treinta años) y no el de la tripulación.

De la experiencia de todas esas lecturas, y sin pretender en absoluto impartir doctrina, fui preparando en sucio un catálogo de las dificultades que me encontraría y a las que fui anticipando soluciones:

1.Las corrientes

En la zona atlántica de Francia la marea puede subir y bajar más de catorce metros en vertical. Ello hace que en los pasos estrechos se creen corrientes de hasta once nudos. Cualquiera comprende que si la masa de agua debe subir catorce metros por efecto de la luna, un estrecho no va a detenerla, y seguirá su curso a más velocidad. Es imposible afrontar un estrecho con una corriente contraria de más de dos a tres nudos, el Corto Maltés se quedaría allí quieto como un centinela o iría marcha atrás. Por eso es vital calcular la hora de entrada en cualquier estrecho, esperar fondeado o en puerto hasta que tengamos la marea a favor, y estar seguro de que por la duración del trayecto no nos alcanzará la inversión de la corriente en mitad del paso.

Los errores a evitar:

Afrontar el paso si el viento sopla fuerte contra la corriente. En estos casos se levantan unas olas rompientes muy peligrosas que pueden volcar el barco.

Fiarse del motor. Hace falta un motor muy potente para avanzar contra una corriente de once nudos, el barco estaría casi parado y la avería más tonta (una simple bolsa de plástico trabada en la hélice) puede conducir al drama. Desde luego con mi fueraborda de 8 CV no podía contar para luchar contra esas corrientes.

Llevar demasiada vela con el viento a favor. Aunque la mejor opción es pasar con el viento y la corriente en la misma dirección, a nuestro favor, hay que tener en cuenta que la velocidad del viento aparente aumentará mucho en cualquier rumbo que no sea la empopada. Si entramos con veinte nudos de viento y la corriente avanza a diez nudos, el viento aparente sobre las velas será de veinticinco a treinta nudos (!). Por lo tanto, con viento fuerte a favor de la corriente hay que entrar en el estrecho con las velas rizadas.

Quedarse sin gobierno por falta de velocidad sobre el agua. Si entramos en el paso con muy poco viento y avanzamos solo por efecto de la corriente, el timón no funciona. En efecto, el timón necesita un flujo de agua para orientar el barco, pero si el barco se mueve a la misma velocidad que el agua que le transporta se queda muerto, y puedes chocarte contra una boya o un escollo sin que el timón te obedezca.

Intentar pasar con niebla o mala visibilidad.

Las principales zonas de corrientes que cruzaríamos en la vuelta a Francia eran:

En primer lugar las que esperaba poder evitar, la entrada a Arcachon, el estuario de la Gironde y la entrada al golfo de Morbihan, que ya conocía de navegaciones anteriores y pretendía pasar de largo. Pero puede ser que la meteorología dictase lo contrario y tuviéramos que atravesarlas.

El Raz Blanchard, entre la isla inglesa de Alderney y el continente. Los franceses le llaman “el infierno líquido”, se producen corrientes de hasta once nudos que cuando se enfrentan al viento dominante provocan olas rompientes peligrosísimas.

El Raz du Sein, entre la Isla de Sein (Sena) y el continente. Evita un rodeo de 26 millas mar adentro pero te encuentras corrientes de hasta siete nudos. Aparte de las precauciones anteriores, no hay que afrontarlo con viento fuerte del Oeste, porque al salir de la protección de la isla te encontrarás seguro (en uno u otro extremo) con la situación de viento contra corriente.

El estrecho de entrada a la Rada de Brest (“Goulet de Brest”). Esa rada es un verdadero mar interior de 180 kilómetros cuadrados, que se llena y se vacía con la marea por un paso estrecho como un reloj de arena donde se producen corrientes de hasta siete nudos.

El Canal du Four (“Canal del Horno”, que da idea de cómo entra allí el agua en ebullición). Es el estrecho paso entre la Isla de Ouessant, que marca el final de Francia por el Oeste, y el continente. Se producen corrientes de hasta siete nudos.

El Paso de la Teignouse, a la salida de la bahía de Quiberon, entre la península de Quiberon y los escollos que rodean la isla de Houat. Un paso de poco más de una milla de ancho donde se forman mares desordenados y corrientes de hasta tres nudos y medio. También esperaba poder pasarlo de largo.

2.Las barras de los ríos

Son los bancos de arena que se forman en la desembocadura, en los que disminuye la profundidad y cambian constantemente. Como íbamos a meternos en varios ríos serían una amenaza permanente. Una barra se forma por la oposición de la fuerza del mar, representada por las olas de mar de fondo (que en la costa atlántica vienen del Oeste) y la marea creciente por un lado, y por el otro la fuerza de la corriente del río, que en esos ríos viene del Este. Allí se producen constantemente remolinos que hacen depositarse la arena, y lo mismo ocurre en los puertos situados cerca de la desembocadura. La barra hace que en bajamar la entrada se seque, a media marea (cuando queda cubierta) hace que las olas rompan sobre ella, y solo en pleamar y con poca ola se puede pasar por encima. A veces dejan un canal de entrada permeable que suele estar balizado, pero aun así existe riesgo pues cada temporal puede variar el trayecto del paso, y no siempre el balizamiento está actualizado.

Los errores a evitar:

Intentar pasar una barra sin conocer el lugar y sin pedir ayuda. Lo más lógico es dirigirse por VHF al faro local para conocer las condiciones del paso, si han cambiado en los últimos temporales, si el balizamiento está actualizado, en resumen, si es seguro entrar con las condiciones del momento. Normalmente se ofrecen a dirigirte siguiéndote por el radar y dándote instrucciones por la radio. Si eres muy confiado también puedes seguir a un barco local que esté entrando, pero yo no lo aconsejo porque su calado puede ser mucho menor que el del velero o la potencia de su motor mucho mayor que la tuya. En esos puertos no es raro encontrar lanchas pequeñas con 300 CV o más.

No tener en cuenta el valle de la ola para descontarlo de calado. Si una barra tiene dos metros de calado al presentarnos frente a ella, y el mar de fondo son olas de un metro, en el valle de la ola el calado es medio metro menos (solo de 1,5 metros) y el barco puede clavar la quilla en el fondo.

Arriesgarse a pasar con viento fuerte. En este caso se formarán olas rompientes peligrosas en los bajos fondos.

Arriesgarse a pasar en el momento en que las corrientes que se oponen son más fuertes, lo que suele ocurrir al final de la bajamar y con viento del Oeste (la fuerza de la corriente del río más la marea vaciante contra el mar de fondo y el viento). Además es cuando el calado es menor, y con más probabilidad las olas serán rompientes.

Intentar dar media vuelta en mitad del paso con olas rompientes. Una vez afrontado hay que tirar para dentro pase lo que pase, porque dar media vuelta con rompientes conduce casi irremisiblemente al vuelco.

Hay que tener en cuenta que también existe lo que se llama el “efecto barra” que es la aparición de olas rompientes en sitios con mucha profundidad (sin una barra física de arena que produzca un bajo fondo) y que se debe solo al enfrentamiento de dos corrientes de agua: la que baja del río y la que viene del mar empujada por la marea creciente y el mar de fondo. Es lo que nos encontramos en la vuelta a España en la desembocadura del Guadalquivir, uno de los momentos más peligrosos de aquella navegación.

Las principales barras que nos encontraríamos en la vuelta a Francia son:

Las bocas de Arcachon, el tercer paso más peligroso de Europa, y que esperaba poder evitar pasándolo de largo. Ya había estado varias veces en Arcachon y no me merecía la pena volver a entrar.

El estuario de La Gironde, aunque también había estado ya tres veces, este me temía no poder evitarlo porque si pasaba de largo por Arcachon llevaría ya unas 150 millas de navegación (en línea recta, con los bordos el doble o el triple) desde Hondarribia. Es un anchísimo estuario donde desemboca el Gironde (Garona), plagado de bajos fondos, con dos pasos navegables estrechos, y limitado al Norte por el banco de “La Mauvaise” (“La malvada”) cuyo nombre da idea de su peligrosidad.

La barra del Pertuis de Maumusson, el paso por el Sur de la Isla de Oléron. Te permite alcanzar el sotavento de esa enorme isla, continuar hacia el Norte por aguas abrigadas y visitar el río Charente y la ciudad de Rochefort pasando una esclusa, pero sin desarbolar. En nuestra anterior navegación a Bretaña no se dieron las circunstancias para atravesar este paso y tuvimos que renunciar, lo que nos obligó a seguir hasta La Rochelle por fuera de Oléron.

La barra del río Etel, en Bretaña Sur, una ría cerrada por un banco de arena que solo puede pasarse en pleamar y sin olas, y siguiendo las indicaciones del práctico o del semáforo situado a su entrada. Cambia de un día a otro. Solo es accesible de tres horas antes a dos horas tras la pleamar, y hay un semáforo que indica si está permitido o no el paso.

Muchos otros puertos y ríos de Bretaña y de la Mancha que sería interminable mencionar.

3.Las aceleraciones del viento en cabos y estrechos

Igual que el agua, cuando el viento es forzado a pasar por un estrechamiento entre acantilados se acelera. Pasa lo mismo cuando se encuentra un cabo, al que debe contornear dando un rodeo sin que las partículas de aire se aparten del resto de la masa, que se comporta como un todo. Se produce entonces un incremento de la fuerza del viento en las proximidades del promontorio, en un área semicircular con forma de abanico centrada por la punta del mismo. El incremento puede llegar a ser de dos escalones en la escala Beaufort.

En los estrechos la máxima aceleración del viento suele ser en el centro, mientras que en los cabos se produce una ligera aceleración muy cerca de la costa, y una aceleración más fuerte por fuera de la anterior. A algunas millas del cabo deja de notarse. Si además el cabo es alto y montañoso, a sotavento puede añadirse un viento “catabático”, al acelerarse el aire por el descenso de la cara de sotavento de la montaña.

Los errores a evitar:

Pasar muy cerca de un cabo con viento fuerte, sobre todo si es de cara, sin haber tomado rizos antes de abordarlo. Podemos encontrarnos en dificultades para tomar los rizos cuando estamos ya dentro de la coctelera.

No tomar en consideración el paso de un cabo en la planificación de la ruta. Un cabo pasado de ceñida añade varias horas a la planificación de la jornada, y eso en el canal de la Mancha puede significar que se invierte la corriente de marea y no llegas a destino.

Pensar que el reforzamiento del viento terminará al franquear el cabo. El reforzamiento es un semicírculo que continúa tras franquear el cabo, y si se añade el viento catabático tras un relieve montañoso, puede ser más acusado incluso a sotavento.

El principal cabo que tendríamos que superar, el punto más rojo candente de la navegación, sería el cabo de La Hague. Es como un cuerno que sale de Francia y se introduce casi hasta el centro del canal de la Mancha, acelerando los vientos, tanto del Este como del Oeste, en dos grados (si entras con fuerza 5, en su entorno habrá fuerza 7). Además allí está también el Raz Blanchard, la corriente de marea más poderosa del viaje, que como dije puede alcanzar once nudos. Por suerte hay una ruta alternativa, aunque dando un gran rodeo, y si las condiciones son malas podríamos pasar por fuera de la isla de Alderney. En resumen, un paso podrido donde parece que han querido juntar un túnel de viento con un canal de experiencias hidrodinámicas para poner a prueba nuestros conocimientos. Nosotros lo llevábamos marcado con boli rojo desde la salida de Santander. Tendríamos que pasar por otros cabos, pero ninguno tan amenazante como ese coloso.

4.Los fenómenos tormentosos

Un fenómeno tormentoso es una circulación violenta de aire en sentido vertical bajo una nube, generalmente un cumulonimbo (esas nubes algodonosas verticales que arriba terminan en una superficie plana, con forma de yunque). A pesar de su estética, para los navegantes son un peligro pues su gran desarrollo vertical produce corrientes de aire muy fuertes alrededor, además de fenómenos eléctricos (rayos y truenos). Se origina por el calentamiento de la superficie del mar, que hace ascender aire caliente a las alturas de la nube (que pueden estar a trece kilómetros del suelo). La nube va engordando a base de succionar aire de alrededor. Ese aire, al llegar a las alturas, se enfría y condensa el agua, que vuelve a caer al mar cargado de lluvia y con fuerza, por el interior del tubo que forma el aire caliente al ascender. Es lo que llamamos un chubasco, donde el viento puede alcanzar 40-50 nudos, o sea fuerza 8 o 10. Desde lejos se ve que la superficie del mar bajo la nube pasa de azul verdadero a blanca, por el agua revuelta por el viento y las salpicaduras de la lluvia. Si hay veleros se ve cómo los escoran las ráfagas, con los mástiles casi en la horizontal. Normalmente estas tormentas duran desde unos minutos a pocas horas, pero hay que evitarlas a toda costa.

Los errores a evitar:

Pensar que como el viento sopla de nosotros hacia la nube, se está alejando. En efecto, la nube absorbe aire de la superficie del mar en un círculo de algunos kilómetros alrededor de su base, por lo que desde cualquier lugar que naveguemos tendremos la sensación de que está a sotavento.

Ignorar el peligro y entrar en la nube sin reducir velas. Una vez dentro de la tormenta, con los fuertes vientos, el velero escorado, la cubierta mojada y la mala visibilidad, la maniobra de tomar rizos es dificilísima.

Encontrarse seguro si nos alcanza la tormenta fondeados. Por el contrario, es en los fondeos donde se está más expuesto: con los cambios de viento (el chubasco sopla de dirección opuesta al viento previo) todos los barcos del fondeadero se ponen a bornear, cada uno de una manera diferente, se lían las cadenas y algunos acaban contra las rocas.

El lugar más peligroso para encontrar tormentas sería la costa vasca (las famosas “galernas”), más habituales en las proximidades de Hondarribia y San Juan de Luz. Por suerte son típicas de los meses más calientes (agosto especialmente) donde la gran insolación calienta más el agua, y nosotros pasaríamos por allí en junio. En agosto esperábamos estar ya por los canales del interior de Francia en dirección al Sur. Pero también podríamos encontrarnos alguna en Bretaña, o en el Mediterráneo si termináramos el viaje yendo del Ródano a Cataluña por mar.

5.Los puertos de varada o con “umbral” sumergido

En la costa de Bretaña y Normandía muchos puertos se secan en bajamar. Hay tres opciones:

Puertos de varada: directamente te posas en el fondo. Según el tipo de fondo puedes necesitar o no los puntales. Si es arena o barro duro, los puntales se necesitan para que el barco no se acueste de lado. Puedes pisar el fondo para desembarcar. Pero si es barro blando el barco se hunde hasta la línea de flotación como en las arenas movedizas, y se queda equilibrado sin puntales. No se puede pisar el fondo porque te tragaría igual que se ha tragado la obra viva del barco. Además el barro puede obstruir las tomas de refrigeración del motor. Como el mío es fueraborda, suelo quitarlo antes de que se sumerja en el barro.

Puertos con esclusa: la entrada consta de dos compuertas en cuyo interior se modifica el nivel del agua para pasar. A diferencia de las esclusas de los ríos y canales, que pueden funcionar a cualquier hora pues siempre se llenan desde la parte más elevada, las de los puertos de marea solo funcionan en el entorno de la pleamar pues la compuerta exterior se abre en función de la altura de la marea.

Puertos con umbral: en su entrada tienen construido, en el fondo, un muro artificial que retiene el agua en el interior cuando baja la marea, para que no se vacíe. Es como quedarse dentro de una palangana, porque en el puerto hay agua (hasta la altura de ese muro) pero su acceso se queda en seco. Simplifica mucho la maniobra de entrada, pero está limitada a la altura que alcance la marea por encima de ese muro y al calado de cada barco. Un panel luminoso o una regleta junto a la entrada indican la altura de agua por encima del umbral, y uno decide cuándo entrar según su calado. Como el Corto Maltés solo cala 70 cm con la orza subida, nuestra horquilla para entrar sería bastante amplia, pero no indefinida.

Los errores a evitar:

Calcular mal la horquilla temporal para entrar en cada puerto. Es el peor error porque puedes encontrarte el puerto cerrado y quedarte varado fuera. Es bastante peligroso, porque el suelo fuera del puerto puede tener piedras o ser irregular, y aunque pongas los puntales el barco puede tumbarse (y tumbarse de lado encima de un puntal es peor que hacerlo sobre el suelo). Además con la prisa puedes quedarte varado atravesado a la onda de marea en vez de mirando a ella (lo que se debe hacer con un ancla a proa y otra a popa). En esta posición comprometida, la onda de marea creciente te coge atravesado y tumba al barco de lado, pudiendo dañar el casco.

Planificar las etapas sin tener en cuenta las corrientes de marea. Grosso modo el canal de la Mancha se “llena” al subir la marea desde el Este y desde el Oeste hacia su centro y se “vacía” al bajar la marea desde su centro hacia el Este y el Oeste. Como las travesías hay que hacerlas a favor de la marea ya que contra esas corrientes de hasta once nudos no hay velero que avance, la segunda mitad de nuestra travesía por el canal (a partir de Cherburgo) sería la peliaguda. En efecto, para avanzar hacia el Este tendríamos que elegir los periodos de marea vaciante (bajando) lo que nos haría llegar a los puertos de destino cerca de la bajamar, dificultando su acceso. Eso nos complicaría mucho las etapas y nos obligaría a hacerlas cortas. Aunque a lo mejor navegar a favor de esas corrientes poderosas haría que nos cundiera más (más millas en el mismo tiempo), pero no tenía experiencia en eso y es una de las cosas que esperaba aprender en ese viaje.

Bajar a tierra con el anexo mientras todavía queda agua y tener que volver cuando el puerto se ha secado. En efecto, te arriesgas a tener que pisar ese barro de arenas movedizas y si no puedes hacerlo, tener que dormir en un banco hasta que la marea suba.

Olvidar dejar un cubo de agua lleno a bordo. En efecto, volver a bordo por esos fondos de basa negra y pegajosa deja el barco podrido de la suciedad de tu calzado cuando regresas. Hay que coger un cubo de agua del mar antes de que se retire y dejarlo en la bañera para meter allí las botas o las cangrejeras, y limpiarte los pies en cuanto vuelvas.

6.El tráfico comercial y otras dificultades en los canales y ríos

En la vuelta a Francia, la segunda mitad sería por las aguas interiores de sus canales y ríos navegables, una intrincada red que permite comunicar el mar del Norte con el Mediterráneo. La dificultad en estas aguas interiores deriva de varios factores:

Su complejidad (si te confundes puedes acabar en Alemania, y las bifurcaciones no tienen indicaciones como las carreteras).

Su diferente calado (entre 4 metros y 90 cm).

Sus diferentes normas de circulación respecto al mar (por eso hay que sacarse el CEVNI, el permiso para aguas interiores).

Las variadas infraestructuras hidráulicas para salvar las diferencias de altura, a las que no estamos acostumbrados (no solo esclusas de veintitantos metros de desnivel, también túneles, norias, ascensores, rampas, etc.).

La existencia de nieblas matutinas que disminuyen la visibilidad.

Las diferentes normas y horarios que aplica cada ayuntamiento o cada región. Por ejemplo en el tránsito por los meandros del centro de París está prohibido tanto detenerse como dar media vuelta. Si quieres verlo mejor tienes que llegar al final de la zona prohibida, virar allí, y retroceder el tramo completo.

La coexistencia con embarcaciones de alquiler a cuyos tripulantes no se les exige ninguna titulación (en contraposición a los que vamos con nuestro barco y mucha más experiencia) y que crean situaciones peligrosas.

Y fundamentalmente, el tráfico comercial. Estábamos acostumbrados a los paisajes idílicos del canal de Midi, un canaluco de unos diez o quince metros de ancho, 1,5 metros de calado y transitado casi exclusivamente por barcos de recreo. Allí todo es apacible y puedes quedarte a dormir amarrado a los árboles de las orillas donde te venga en gana. Pero por los canales y ríos que atraviesan Francia de Norte a Sur y la comunican con los países vecinos circulan auténticos mercantes, de miles de toneladas de registro, portacontenedores, barcos de pasajeros gigantescos, y hasta remolques como trenes, que navegan sin miramientos y con los que tienes que convivir en los trayectos libres, los amarraderos y las esclusas. Las grandes vías de navegación fluvial están balizadas, como en el mar los canales de acceso a los puertos, con boyas rojas y verdes de babor y estribor (en algunos canales antiguos en vez de verdes son negras). Y aunque habitualmente los barcos pequeños podemos circular por fuera de esos canales, cada vez que te cruzas con uno de esos gigantes tienes que apartarte de la orilla porque sus olas te alcanzan, te empujan contra ella, y en su seno puedes tocar fondo. Suponía que el mismo problema lo tendríamos si nos amarrásemos a una orilla para dormir.

Las preferencias en los cruces y bifurcaciones son distintas que en el mar, pues se tiene en cuenta la dirección de la corriente. Normalmente los barcos que van contra la corriente deben dar preferencia a los que bajan a favor de la corriente, ya que estos maniobran peor. Sin embargo para entrar a un puerto fluvial tiene preferencia el barco que va contra la corriente.

Otras veces te encuentras barcos que por sus características (normalmente porque quieren elegir la parte más honda de cada meandro) te piden que te cruces con ellos al revés de lo normal (en vez de babor con babor, estribor con estribor). Para indicarlo exhiben en estribor un cuadrado azul (“Blue board”) o una banderola azul, o una luz blanca centelleante. Obviamente eso exigiría una vigilancia estricta cada vez que se nos acercase uno por la proa, con los prismáticos para que nos diera tiempo a anticipar lo suficiente.

Como iríamos desarbolados, cualquier problema mecánico en el fueraborda nos dejaría sin medio alguno de propulsión en mitad de esas autopistas de agua. Para cómo resolverlo no tenía respuesta, y se puso crudamente de manifiesto en esta navegación. En el mar puedes resolverlo a vela, y si el viento no quiere manifestarse puedes avisar a Salvamento Marítimo y esperar a que vengan a remolcarte. En el canal de Midi un fallo de motor no era peligroso, porque con un par de golpes de bichero en el agua, o espontáneamente, en seguida te acercabas a la orilla y te amarrabas a un árbol hasta resolverlo. Pero en esos ríos poderosos el agua nos arrastraría sin control y normalmente atravesados por el centro del río, donde más corriente hay, y por allí es justo por donde circulan los cargueros.

Como veis por lo escrito hasta aquí, el catálogo de dificultades era amplio y lo llevaba bien estudiado cuando salí de Santander. Ahora, a la vuelta, he comprendido que estas advertencias son como el perro que ladra a un espejo y se asusta de sí mismo. Pasa mucho en la vela, de tanto repetir como un mantra los posibles peligros terminamos creyéndonoslos, alimentando nuestros propios temores. Está claro que esos peligros existen, pero sobre todo si te echas a navegar sin una planificación adecuada y terminas en el lugar inapropiado en el peor momento, y sin haber estudiado las soluciones a los problemas. Pero ahora que hemos vuelto a casa puedo aseguraros que por todos esos sitios y circunstancias hemos pasado con el Corto Maltés, un velerito de menos de siete metros y con un motor de 8 CV (al final del viaje de 6 CV) sin ninguna dificultad, a veces como una navegación de Paseando a Miss Daisy. Pero claro, siempre consultando la meteorología, navegando a favor de la corriente de marea, y teniendo la titulación náutica para los canales donde había aprendido todo lo relativo a la navegación por las aguas interiores. Además había estado cinco meses recopilando guías, artículos y experiencias de otros navegantes, y preparando algunos detalles del barco para esta navegación tan peculiar y variada. Al finalizarla puedo asegurar, como hice en otros viajes, que con un velero de seis metros se puede hacer cualquier navegación, siempre que te prepares tú, y prepares el barco, a conciencia.

La ruta seguida