Читать книгу Mora. Confesión travestí - María Maratea - Страница 9

Оглавление3

Un día decidí que quería ser mujer. Fue a los veintiséis años, cuando todavía trabajaba en el Banco.

Con mi amigo Martín Sanguinetti, empezamos a frecuentar La Jaula, un boliche under de la noche porteña. Allí vi, por primera vez, travestis de verdad. Me fascinaron. Eran amazonas. Seducían. Intimidaban.

Nos hicimos habitués. Había un show de strippers y convencimos al dueño de que nosotros teníamos que ser los presentadores. Íbamos a estar a prueba un par de semanas.

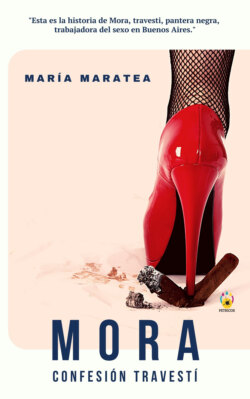

Cosimos unos vestidos con retazos de gasa. Fuimos a Once y en el revoltijo de una zapatería conseguimos en oferta tacos altos número cuarenta y tres. Compramos un par de pelucas, unas tangas y dos corpiños que rellenamos con lana. Nos afeitamos las piernas y las axilas. Los brazos los taparíamos con guantes largos. Decidimos llamarnos: “Las Kinder: dos sabores y una sorpresa”. Martín eligió llamarse Karen. Yo, Mora, mi apellido. Siempre me gustó. Nos divertíamos tanto arriba del escenario tratando de hacer un sketch cómico, que Martín se tentaba de risa y no podía parar. Quedé elegido yo. Me encantaba hacer eso. De a poco, ya no sólo presentaba a los strippers, sino que, además, monté mi propio show: bailaba salsa, cantaba boleros, hacía subir a la gente para que cantara conmigo.

A Martín lo contrataron como encargado de relaciones públicas. Él era muy diplomático, muy seductor. Lo conocí una noche en un boliche gay. Aunque era dos años menor que yo, nos hicimos muy amigos. Una de las personas más sinceras que conocí. No dejaba de hablar de su primer novio, a los dieciséis, de quien todavía seguía enamorado. Hasta que el tipo, un abogado que rondaba los cuarenta, director de Minoridad y Familia, apareció un día por televisión diciendo que parejas de homosexuales y travestis no podían adoptar hijos. Martín no lo podía creer. Sintió tanto asco que no lo nombró más. Después, deprimido por tanta hipocresía se fue a vivir a España. Hace años que no sé nada de él.

En el boliche trabajábamos de jueves a domingo. Yo ganaba cincuenta pesos por noche. Ya hacía cuatro años que vivía solo en el departamento que papá había comprado para mí. Mis hermanas también tenían uno cada una: María en Recoleta y Belén en Barrio Norte. A mí me tocó el de Las Cañitas, en Luis María Campos y Chenaut, a diez cuadras del de mis padres.

Seguía en el Banco. Estaba fisurado.

Caía al boliche alrededor de las nueve con la mochila llena de medias, bombachas, corpiños, vestidos, pelucas, maquillajes. Como siempre iba en taxi, una noche probé ir vestido, ya, desde casa. Elegí un solero minifalda rojo, bien ajustado, escote en v. Me puse la peluca platinada con flequillo, medias de lycra color piel y sandalias rosa con plataforma de acrílico. Un par de collares y unos anillos. Me maquillé: base clara, colorete, delineador negro, sombra bordó y mucho rimmel. Los labios carmín.

Pero tenía que vencer el primer obstáculo: el portero. Él estaba acostumbrado a verme en traje o en jogging y con el pelo corto y negro.

Ahora o nunca, me dije. Agarré la carterita roja, el bolso con los maquillajes y salí. En el ascensor, bajando los doce pisos, pedía por favor que Rogelio no estuviera. Hacía calor. La transpiración me chorreaba por debajo de la peluca. Todavía no tenía buenos maquillajes. Sentía que la cara se me iba derritiendo. Lo vi parado en la puerta con una escoba en la mano. Tomé envión con la frente alta. Se quedó duro. Me miraba las piernas. No me había reconocido.

–Qué dice Rogelio, ¿cómo anda? –dije con la voz acorde a la ropa.

Se le cayó la mandíbula.

–Ho-ho-hola. Qué tal, qué tal, –decía mientras me miraba de arriba abajo.

No entendía nada. Y dijo otras cosas que yo tampoco entendí, si estaba más nervioso que él. Al final, desde ese día, me empezó a saludar más simpático que antes. Es como todo, uno siempre se termina acostumbrando a cualquier cosa. Lo más difícil es la primera vez; después, ya está.

Un día tuve una discusión con mamá. Fue cuando la encontré en mi departamento descolgando las cortinas para lavarlas. Le dije que se fuera. No quería que se metiera en mi vida. No quería que ella revisara mi ropa. Por suerte se ofendió y no volvió a aparecer. Como no quería vivir cerca de ellos, le dije a papá que ese departamento era muy grande para mí. Pude convencerlo de que lo vendiera y que comprara éste donde vivo ahora, acá, en San Telmo.

Al tiempo, en la sucursal, faltó plata de mi caja. Le dije al gerente que no había problema, que lo descontara de mi sueldo o de mi aguinaldo pero que no dudara de mí. Yo creía haberme ganado su confianza. Durante siete años me había desempeñado en forma eficiente en control de resúmenes de cuentas, emisión de plazos fijos, asistencia de legales. Pero era muy difícil hacerle entender que el raro no robaba. Renuncié.

Seguí sólo con el boliche.

Dejé de ir al gimnasio, me estaba poniendo muy patovica. Había echado un lomo impresionante. Empecé a hacer dieta. Me dejé crecer el pelo. Me entré a depilar las piernas y las axilas con cera y a pasarme crema depilatoria por los brazos. A darle forma a mis cejas y a afeitarme la cara dos veces por día. A cuidarme las manos y los pies. A comprar en la perfumería esmalte para uñas.

Llegaba al boliche ya vestido de mujer. No perdía tiempo en el camarín. Me quedaba dando vueltas por ahí antes del show. Noté que se me acercaban los tipos que a mí me gustaban: chongos, no maricas. Ese era el “yeite”.

Lo que más inquieta a estos hombres de estar con chicas como nosotras es que, tarde o temprano, nos van a meter la mano en la entrepierna. Saben que detrás de esa mujer hay un hombre, pero cautivados por la máscara es más fácil de enfrentar.

Siento que soy una diosa cuando voy por la calle y se dan vuelta para mirarme. Me gritan: yegua, potra, divina. Y me río de los que se ríen porque sé que algo les pasa. Yo los vi, en mi cama. Tipos que al principio se reían: los escuché pidiéndome por favor.

También se acercan hombres y mujeres buscando una falsa amistad para sentirse modernos y exóticos, sólo por decir yo tengo un amigo travesti, como si dijeran en casa tengo una pantera negra ¿querés venir a verla?

El boliche empezó a decaer hasta que en el 97 cerró.

Recorrí la noche de Buenos Aires pidiendo trabajo, pero nada. Me estaba quedando sin plata. En la alacena: un paquete de arroz, otro de polenta y media botella de aceite. Pensé: así no es vida.

Me decidí.

Esta vez fueron el vestido y los zapatos de leopardo. Y con mi pelo, que ya casi por los hombros, había pintado de rojo.

Llegué a la esquina de Paseo Colón y Cochabamba. Las piernas me temblaban. Lo único que sabía era que había que cobrar antes.

Paró un auto:

–¿Cuánto cobrás?

–Diez el bucal y veinte el completo– dije por primera vez.

–Subí.

Le mostré la palma de la mano: puso veinte pesos.

Cuando terminé fui a la parrilla de la otra cuadra. Pedí un “sánguche” de lomito y una Coca Cola. Esa noche no seguí trabajando, me fui para casa. Me quería preparar para el día siguiente. Pensaba: si existe un trabajo es porque existe una demanda.

El sexo demanda.

El sexo manda.