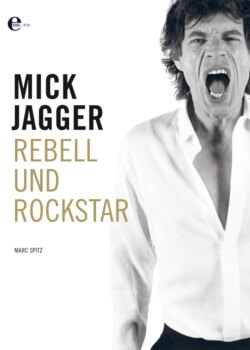

Читать книгу Mick Jagger - Marc Spitz - Страница 5

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ICH

SINGE

GERN KAPITEL 1

ОглавлениеPhil Spector, der charakterlich schwierige und dennoch geniale Produzent und Wegbereiter der modernen Musikindustrie, sagte einmal: »Ich glaube, die englischen Kids haben Soul. Man sagt ja, die Wurzel des Souls sei das Leid. Für die Schwarzen war das die Sklaverei. Und den Arsch voll bombardiert zu kriegen, ist eine weitere Möglichkeit, sich auf ehrliche Weise ein bisschen Soul zu verdienen.« Wenn das stimmt, dann brachte Dartford, wo Mick und Keith in den späten 50er-Jahren des 20. Jahrhunderts heranwuchsen, die souligsten aller englischen Kids hervor. Die etwa zwanzig Minuten Bahnfahrt von London entfernt liegende Stadt litt während des Zweiten Weltkriegs stark unter den deutschen Fliegerbomben. Als Michael Philip Jagger am 26. Juli 1943 das Licht der Welt erblickte, ließen die verheerenden Luftangriffe allmählich nach und das Blatt wendete sich zugunsten der Alliierten. So war am Tag vor Micks Geburt der italienische Hitler-Verbündete Benito Mussolini abgesetzt und die von ihm gegründete National-Faschistische Partei aufgelöst worden. Wer nach einem prägnanten, frühen Bild für das Verhältnis zwischen Mick und Keith sucht, mag wohl die Tatsache bedeutungsvoll finden, dass Micks Elternhaus bei den Luftangriffen verschont blieb, während das Haus von Bert und Doris Richard im Sommer 1944 fast vollständig dem Erdboden gleichgemacht wurde – ihr einziges Kind Keith war damals noch keine zwei Jahre alt. Die meisten Einwohner Dartfords, die ausgebombt worden waren, lebten damals in provisorischen Behelfsunterkünften. Auch Familie Richard (das »s« am Ende des Namens fügten Keith und Stones-Manager Andrew Loog Oldham erst Jahre später hinzu) fand in einer eilig inmitten der Trümmer errichteten Notunterkunft eine neue Bleibe. »Wir waren alle Vertriebene«, sagte Keith über seine Kindheit. »Und während man die Stadt wieder aufbaute, gründeten sich an jeder Ecke Gangs.« Durch die Unsicherheit und Unbeständigkeit, mit denen er aufwuchs, wurde Keith früh abgehärtet, und im Grunde ist es diese Toughness, die sein Image als knallharter Kerl bis heute bestimmt. Im Gegensatz dazu wuchs Mick (der damals noch »Mike« genannt wurde) in einer Gegend auf, die Keith – womöglich nicht ohne eine Spur Neid – als »Posh Town« bezeichnete. Beide jedoch wurden geprägt von ihrer Heimatstadt, die sich in schweren Zeiten durch Unerschütterlichkeit auszeichnete.

Sowohl Mick als auch Keith stammen aus britischen Mittelklasse-Familien, in denen beide Elternteile hart arbeiteten. Allerdings gibt es auch innerhalb der britischen Mittelschicht feine Unterschiede. Diejenigen, die »posh« waren, wie Mick, zählten zum oberen Mittelstand. Statt in einem Reihenhaus wohnten sie in einer Doppelhaushälfte, zu der oft auch ein kleiner Garten gehörte; man hob sich ein wenig von der Masse ab, war ein bisschen etwas Besonderes. Für echte Londoner waren sie trotzdem nicht mehr als Provinzler (ein Vorurteil, dass, wie einige meinen, bei Mick zur Überkompensation führte). Dartford wurde durch eine Bahntrasse geteilt. Keith lebte schon damals sozusagen im Jenseits, in einem Gebiet in der Nähe eines dunklen Waldstücks, das von Fabriken, Industriebauten und Krankenhäusern im neogotischen Stil geprägt wurde. Mick wohnte auf der etwas ansehnlicheren Seite. Doch ebenso wie Keith wurde er zur richtigen Zeit am falschen Ort geboren. Es war der Rock’n’Roll, der ihren Blick bald über die Stadtgrenzen hinaus lenken sollte.

In Anbetracht dieser Umstände würde man von beiden wohl nur Keith als geborenen Rock’n’Roller bezeichnen. Sein Vater Bert, ein Kriegsveteran, hatte zu seinem Sohn ein sehr distanziertes Verhältnis. »Es war unmöglich, ihm nahezukommen«, sagte Keith über ihn. »Er wusste nicht, wie er sich öffnen sollte.« Mick hatte zu seinem Vater hingegen eine sehr enge Beziehung. Basil Jagger, der von allen nur Joe genannt wurde, war schon als Kind ein Sport-Ass gewesen und hatte sich später als Sportlehrer und Fitnessexperte einen Namen gemacht. Vater und Sohn sahen einander sehr ähnlich: Beide waren schlank, verfügten aber zugleich über eine extrem starke Muskulatur, sie hatten abstehende Ohren, verständnisvolle braune Augen und die berühmten, ausgeprägt fleischigen, ungewöhnlich roten Lippen. Joe erkannte viel von sich selbst in Mick, und dementsprechend erzog er seinen Sohn streng, aber immer fürsorglich. Er legte viel Wert auf sportliche Betätigung und die Förderung der geistigen Fähigkeiten des aufgeweckten Jungen. Um die kreative Seite kümmerte sich Micks Mutter. Die aus Australien stammende Eva Jagger wollte mit einer perfekten englischen Familie glänzen und war deshalb auf die Wahrung traditioneller Gepflogenheiten bedacht. Ihr besonderes Interesse galt der Hausmusik. »Vor anderen etwas aufzuführen ist etwas, das manche Kinder einfach können und andere nicht«, sagte Mick Jagger 1995 in einem Rolling Stone-Interview. »In jener post-edwardianischen Zeit, vor der Einführung des Fernsehens, war bei Familientreffen jeder mal dran. Du sagtest ein Gedicht auf und irgendein Onkel spielte Klavier und sang dazu. So hatte jeder was zu tun. Ich war einfach eines der Kinder [die Spaß daran hatten].« Seine musikalische Begabung erfreute besonders seine Mutter, hingegen erfüllten sein sportliches Talent und seine Disziplin den Vater mit Stolz. Zur Zeit von Micks Geburt arbeitete Joe als Sportlehrer am städtischen Strawberry-Hill-College. Und nebenher knüpfte er, ehrgeizig wie er war, Kontakte zu verschiedenen nationalen Behörden, darunter auch das British Sports Council. Zuhause arbeitete er Trainingskonzepte und Fitnessprogramme aus und stellte für Mick und seinen jüngeren Bruder Christopher ein Trainingsprogramm zusammen, das aus Gymnastik- und Kraftübungen bestand. Ziel dieses Trainings war, den Charakter der Kinder zu formen und ihre Entschlusskraft zu fördern – eine sehr offensive Gesundheitsstrategie.

Während Mick prinzipiell alles hätte werden können, sich jedoch früh für eine Karriere als Rocker entschied, hatte Keith, der nur wenig zu verlieren hatte, kaum eine andere Wahl gehabt. Als Teenager bezog er regelmäßig Prügel von den Halbstarken, die in den immer noch von Trümmern gesäumten Straßen auf seiner Seite der Bahngleise herumlungerten. Zu jung, um ebenfalls einer der lauten, dandyhaften Teddy Boys zu werden – jener halbseidenen britischen Jugendkultur, die angesagt war, bevor Elvis’ Stern aufging –, rebellierte Keith im Stillen in Cowboy-Hemd und engen Jeans, während er den amerikanischen Rock’n’Roll in sich aufsog, den Radio Luxemburg durch den Äther schickte. Auch Mick lauschte der Musik dieses Senders, er liebte den Sound von Little Richard, Jerry Lee Lewis, den Everly Brothers und Buddy Holly and the Crickets.

Mick und Keith kannten sich von der Wentworth Primary School, allerdings waren sie in diesen frühen Kinderjahren, anders als manchmal vermutet wird, keine engen Freunde. Das jeweilige gesellschaftliche Umfeld, in dem beide aufwuchsen, war letztlich doch recht unterschiedlich, und so trennten sich ihre Wege auch bald wieder. Mick wechselte auf die Dartford Grammar School for Boys, während Keith auf das Dartford Tech ging, wo die Schüler gezielt auf ihr späteres Erwerbsleben vorbereitet wurden. Mick glänzte mit guten Noten in Grammatik, englischer Literatur, Französisch und Latein. Als geborener Anführer wurde er sogar zum Aufsichtsschüler ernannt, der für die Beaufsichtigung seiner Klassenkameraden zuständig war. Micks Erfahrungen in der Schulzeit waren offenbar positiv genug, um ihn Jahrzehnte später im bereits gesetzten Alter nicht nur zu seiner ehemaligen Schule zurückkehren zu lassen, sondern auch den Bau des heute Mick Jagger Centre genannten Musik- und Kunstzentrums auf dem Schulgelände zu unterstützen.

Alles deutete darauf hin, dass Mick ein voll finanziertes Stipendium erhalten und geradewegs eine Laufbahn einschlagen würde, die Ansehen und Wohlstand versprach. Doch im März 1958 kauften sich der damals noch keine fünfzehn Jahre alte Mick und sein Schulfreund Dick Taylor Tickets für ein Konzert von Buddy Holly and the Crickets in Manchester. »Wir fuhren schon ziemlich früh auf Buddy Holly ab«, erinnert sich Taylor. »Und dann fingen wir an, selbst Musik zu machen.« In den späten 50ern orientierten sich britische Teenager an amerikanischen Rock’n’Roll-Stars wie Elvis, Fats Domino und Little Richard. Doch diese Musiker inspirierten sie in der Regel nicht dazu, ein Instrument zu spielen. Diese Anregung kam eher von den heimischen Skifflebands mit ihrem Ur-Punk-Stil. Es war diese unbekümmerte Art des Musikmachens, die den Jugendlichen den etwas waghalsig anmutenden Sprung vom Fan zum Musiker gar nicht mehr so waghalsig erscheinen ließ. »Musik selbst zu machen war damals das Ding. ›Wenn du nicht Gitarre spielen kannst, spiel Waschbrett!‹«, erinnert sich Taylor. »Du hast drei Akkorde gelernt und das wars. Wir wollten es einfach machen – ob wir wirklich die musikalischen Fähigkeiten dazu besaßen, war zweitrangig. Und so spielten wir schon bald auf Gitarren und Plastikukulelen.« Weitaus zugänglicher als die neue Geisteshaltung, die mit dem Rock’n’Roll einherging, war dem sehr disziplinierten Mick zunächst die technische Seite der Musik. Gegen Ende der 50er-Jahre hatte sich der Junge zum Leidwesen seines Vaters jedoch in einen altklugen Jungphilosphen verwandelt, der nichts anderes als Rock’n’Roll und Mädchen im Kopf hatte und der – schlimmer noch – Uniformen und Gehorsam zunehmend in Frage stellte. Zur gleichen Zeit vollzog sich auch in London ein Wandel. Die Mods waren auf dem Vormarsch; zum ersten Mal gab es Teenager, die über eine große Kaufkraft verfügten, und die investierten ihr Geld in die allerneuesten Anzüge und Kleider, in Motorroller und haufenweise Schallplatten. Die Wehrpflicht wurde abgeschafft, die Anti-Baby-Pille eingeführt und anstelle der Entbehrungen der Kriegs- und Nachkriegsjahre brach sich ein brennendes Verlangen nach mehr Bahn: mehr Erfahrung, mehr Leben, lautere, verrücktere Sounds. Es war unverkennbar, dass sich eine völlig neuartige, dynamische Energie überall in England bemerkbar machte. Und während diese die Eltern verunsicherte, inspirierte sie die Kids. »Wir rebellierten nicht in einem luftleeren Raum«, sagt Dick Taylor. »Und es war nicht persönlich gemeint. Es war keine Auflehnung gegen irgendjemand speziellen. Es war ein ganz allgemeines Aufbegehren gegen die reichlich angestaubten Ansichten der damaligen britischen Gesellschaft.« Vor fünfzig Jahren wurde Rock’n’Roll, der heute ganz selbstverständlich dazugehört, noch als etwas ungeheuer Barbarisches angesehen, als eine Art Keim, der irgendwie ins Leitungswasser geraten war und den man durch sofortige, unablässige Filtrierung wieder loswerden musste. »Meine Eltern missbilligten das Ganze total«, sagte Jagger einmal. »Man muss bedenken, dass das was für absolute Proleten war. Rock’n’Roll-Sänger zeichneten sich nicht dadurch aus, dass sie gebildet waren.«

© White & Reed/Rex USA

Schon als Jugendlicher beliebt: Mick (hinten, ganz rechts), der geborene Athlet, während seiner Zeit an der Dartford Grammar School for Boys, 1960.

Es dauerte nicht lange und der Rock’n’Roll – als Sound und revolutionäre Haltung gleichermaßen – hatte mehr Einfluss auf den pubertierenden Mick, als es sich sein Vater mit seinem altmodischen Drill jemals hätte vorstellen können. Es existiert sogar Filmmaterial, das dies belegt: Für eine Folge der BBC-Sendung Seeing Sport vom Herbst 1957 erklomm der damals gerade vierzehnjährige Mick zusammen mit zwei anderen Jungen und seinem Vater Joe pflichtbewusst einen Sandsteinfelsen in Turnbridge Wells, um die Zuschauer über das richtige Schuhwerk für ein derartiges Unternehmen aufzuklären. »Michael hier trägt ein Paar gewöhnliche Turnschuhe«, erklärt Joe, nimmt den Fuß seines Sohnes und hält ihn in die Kamera. Das anwesende Publikum lacht, während Joe, der Moderator, seinen Jungen zu einer Art Schuhmodel macht. Mick, dessen Gesicht noch die letzten Spuren von Babyspeck aufweist, grinst und funkelt seinen Vater amüsiert, aber auch eine Spur verächtlich an – ein Gesichtsausdruck der etwa ein halbes Jahrzehnt später zum symbolischen Ausdruck der selbstbewussten Jugend wird. In diesem fortgeschrittenen Stadium der Pubertät, in dem die meisten Jungen nichts als Sex im Kopf haben, war für Mick immer noch sein Vater mit seinen klaren Prinzipien das Vorbild. »Ich hatte nie eine wilde Jugend«, erinnerte er sich 1973 im NME. Diese Phase sollte er Anfang der 60er jedoch rasch nachholen.

Joe Jagger gab seinen Erstgeborenen allerdings nicht so einfach auf und zauberte eine, wie er glaubte, Geheimwaffe aus dem Hut, ein weiterer US-Import mit einer ebensolchen Faszinationskraft wie Gitarre, Bass und Schlagzeug: Basketball. Obwohl diese Sportart in Großbritannien kaum bekannt war, hatte Joe gegen Ende der 50er-Jahre ein Basketballteam an der Dartford Grammar School zusammengestellt, das er betreute. Er machte Mick zum Mannschaftskapitän und stattete die Spieler mit richtigen Basketballstiefeln aus, die er aus den USA bezog. Um diese Zeit herum kam Mick zum ersten Mal mit dem Blues in Berührung. Rein zufällig führte ihn sein Weg vom Rock’n’Roll zurück zu dessen Wurzeln. »Ich jobbte auf einem amerikanischen Militärstützpunkt in der Nähe von Dartford. Dort gab ich anderen Kindern Sportunterricht, weil ich ganz gut darin war«, sagte Mick. »Es gab da einen Schwarzen namens Jose, der dort als Koch arbeitete. Jose spielte mir R’n’B-Platten vor, und das war das erste Mal, das ich schwarze Musik hörte.«

Es ist nicht schwer nachzuvollziehen, was den jungen Mick Jagger am Blues faszinierte. Im eher beschaulichen Dartford übten Songs über Glückspiel, leichte Mädchen und die schicksalhafte Ahnung, dass einem auf dieser Welt kein langes Leben beschert ist, eine ähnliche Anziehungskraft aus wie Western oder Gangsterfilme mit ihren blutrünstigen Handlungen, die man sich immer wieder ansieht, weil man sich darin verlieren kann. Auch der Blues erzählt im Wesentlichen Geschichten und versetzt einen in eine andere Welt. Seine Magie schlägt denjenigen in Bann, der ihn hört, ebenso, wie er den schwarzen Feldarbeiter, der ihn singt, von seiner harten, unbarmherzigen Fron ablenkt. Ganz gleich ob es der archaische, akustische Delta Blues oder die fortschrittlichere elektrische Spielart aus Chicago war, der Blues vertrieb Eintönigkeit und Schmerz, war sexy und oft heiter und wirkte immer hypnotisierend; der Beat ließ sich auf einer Bratpfanne reproduzieren oder auf dem Rücken eines Schulbuchs. »Es war der Sound, der uns fesselte«, sagt Dick Taylor. »Wenn du Howlin’ Wolf oder Chuck Berry zum ersten Mal hörst – dieser Sound ist einfach unglaublich. Und Mick hatte es die Sprache angetan. Chuck Berry war ein sagenhafter Poet. Seine Sprache war extrem ausdrucksstark. Mick versenkte sich richtig in die Songtexte. Er hörte ganz genau zu und schrieb alles mit. Wir verbrachten eine Menge Zeit damit, Platten zu hören und die Texte richtig zu verstehen.« R’n’B war so etwas wie eine neue, schnelle und gewitzte Sprache, eine innovative Kommunikationsform. Für eine Handvoll weißer britischer Kids, die zu Beginn der 60er in ihren Familien vor allem zu parieren hatten und in der Schule noch Prügel riskierten, wenn sie ohne Aufforderung den Mund aufmachten, war es zu guter Letzt eine ureigene Ausdrucksform (was ziemlich paradox klingen mag, wenn man den afrikanischen Ursprung des R’n’B bedenkt). »Es ist eine Sprache, die die ganze Bandbreite der Gefühle zum Ausdruck bringen kann, von Trauer über blinden Hass bis hin zur hemmungslosen Lust«, so der mittlerweile verstorbene Autor und Musikkritiker Robert Palmer in seiner hervorragenden Untersuchung Deep Blues. »Der genuschelte und reibeisenraue Gesang, die Verzerrungen, die bewussten Schwankungen in Rhythmus und Tempo – bei all diesen Blues-Techniken geht es darum, Emotionen zu wecken und zu entfesseln. Je rauer die Stimme und je verzerrter der Klang, desto tiefer das Gefühl. Das geht zurück auf die afrikanischen Wurzeln dieser Musik, denn in Afrika hat die gesprochene Sprache ein sehr breites Klangspektrum: je tiefer die Tonlage, desto mehr Gefühl vermittelt das gesprochene Wort.«

© Popperfoto/Getty Images

Joe und Eva Jagger am 11. Mai 1971 auf dem Weg nach Frankreich zur Hochzeit ihres Sohnes Mick mit Bianca Pérez-Morena De Macias.

In denselben Regalen, in denen sie die amerikanischen Rock’n’Roll-Importe fanden, entdeckten Mick und Dick Taylor Bluesplatten von Labeln wie Chess und Speciality. Weil die Cover sie faszinierten, kauften sie zum Beispiel auch Platten von Jimmy Reed oder Howlin’ Wolf sowie die neueste Scheibe von Chuck Berry, von dem Mick begeistert war, seit er Bert Sterns Dokumentation Jazz on a Summer’s Day gesehen hatte. Berry singt darin »Sweet Little Sixteen« und ist entweder im Profil zu sehen, sodass sein Gesicht dem eines Präsidenten auf einer Münze ähnelt, oder aus der Froschperspektive, wodurch er wie ein Riese wirkt – der er in gewisser Weise ja auch war. »Man konnte Platten auch direkt bei Chess Records in Chicago bestellen«, sagte Jagger. »In irgendeiner Zeitschrift hatte ich die Bestelladresse entdeckt. Und wenn ich genügend Geld hatte, orderte ich da ein paar Platten. Das war damals vergleichsweise teuer, denn in Amerika kosteten Platten einfach mehr als in England, und die Portokosten für den Überseeversand waren auch nicht ohne.«

»Mick Jagger schickte Postanweisungen. Ich arbeitete damals in der Versandabteilung«, sagt Marshall Chess, der Sohn des Label-Mitbegründers Leonard Chess. »Ich erinnere mich, wie ich all diese Zollformulare ausgefüllt und kistenweise Platten nach England geschickt habe. Diese erste Generation der Bluesfans war richtig heiß auf die Chess-Alben.« Marshall Chess lernte Mick Jagger persönlich kennen, als die Rolling Stones 1964 während ihrer ersten US-Tour nach Chicago kamen. Und als Chess Anfang der 70er verkauft wurde, kam er offiziell zur Stones-Familie, indem er half das neue Label Rolling Stones Records aufzubauen. Damals jedoch war er noch ein Jugendlicher, der seinem Vater in den Sommerferien in der Firma zur Hand ging. Und Mick war lediglich eines von ein paar hundert eigenbrötlerischen englischen Kids, die auf Chicago Blues standen. »Es war schon was Besonderes. Es trafen nicht jeden Tag Bestellungen aus England ein«, erinnert sich Chess.

Es dauerte oft Wochen, bis die Platten beim Besteller ankamen, was die Spannung und Vorfreude unermesslich steigerte, etwas, das die heutigen Highspeed-Downloader kaum noch nachvollziehen können. »Man wusste nicht einmal, ob einem die Platte gefallen würde, wenn sie dann endlich eintraf«, erinnerte sich Mick. Falls nicht, konnte man sie immer noch weiterverkaufen. »Wir schlossen ein Tonbandgerät an den Plattenspieler und nahmen die LPs auf Band auf, sodass wir tauschen konnten«, erklärte Taylor. »Wir waren echte Fans. Völlig besessen von der ganzen Sache.« Mick war auch immer noch ein Plattenfreak, nachdem er bereits seine ersten Singles und Alben aufgenommen hatte. »Ich weiß noch, wie ich ihn in seinem Haus am Cheyne Walk besuchte«, sagt Chess. »In seinem Wohnzimmer stand ein langer Tisch, und ganz am Ende war ein Drehteller, auf dem sich die Platten stapelten. Es war ein bisschen Zydeco dabei und natürlich Blues. Eine Menge richtig cooles Zeug lag auf dem Tisch. Es gibt nur wenige Weiße, die wissen, was Zydeco ist. Er legte diesen Song von Clifton Chenier auf, ›Black Snake Blues‹. Das war eine echte Rarität. Ich kenne außer ihm keinen Weißen, der diese Platte besaß.«

Blues war sexy. Er verursachte Herzrasen. Der Rhythmus nahm einen einfach gefangen. Und die Lyrics steckten voller leicht entschlüsselbarer Doppeldeutigkeiten, was sogar Schüler schon begriffen.

Bei seinen ersten sexuellen Erfahrungen verstieß Mick wahrscheinlich kaum gegen die Regeln der seinerzeit üblichen Geschlechtertrennung. Die heranwachsenden Knaben betrachteten und erforschten ihre sich verändernden Körper mit einer Mischung aus Faszination und Angst. »Ich glaube, das ist bei allen Jungs so«, sagte Mick einmal. Mit vierzehn war er immer noch linkisch und von Pickeln gezeichnet. Er bestand größtenteils aus Ohren und Lippen, seine Gesichtszüge mussten erst noch jene fremdartige, majestätische Attraktivität entwickeln, die er mit Anfang zwanzig schließlich besitzen sollte. Doch der R’n’B verschaffte ihm eine gewisse Selbstsicherheit und damit auch eine besondere Ausstrahlung, wozu auch sein Talent beitrug, die meist schwarzen Bluessänger so überzeugend imitieren zu können, dass er sich wie ein echter Südstaatler anhörte. »Er konnte einfach verdammt gut nachahmen«, sagt Dick Taylor. »Er kniete sich richtig rein, die ganzen Texte auswendig zu lernen und mit all den verschiedenen Akzenten zu singen.« Selbst seinen Vater beeindruckte, dass er sich der Musik mit derselben Hingabe widmete wie dem Sport und seinen schulischen Verpflichtungen: »Ich hatte noch nie einen Jugendlichen getroffen, der sich den Dingen derart analytisch nähert«, sagte Joe Jagger. »Wenn er einen dieser Songs sang, klang das absolut originalgetreu.« Auf die jungen Mädchen aus Dartford übte Mick dadurch eine völlig neue Faszination aus. Er übernahm gewissermaßen stellvertretend die Rolle desjenigen, der den Sound, die Power und den Sex dieser in England noch weitgehend unbekannten Musik heraufbeschwor. Die Musik der Schwarzen gab ihm die Art Selbstvertrauen, die er im Sport nicht finden konnte. »Das kam bei den Mädels an«, so Taylor. »Wer ein Instrument spielen und singen konnte, hatte bessere Chancen bei ihnen. Damit kam man an die süßen Mädels ran.«

Anfang der 60er entwickelte sich Mick vom willkürlichen Plattenkäufer zum anspruchsvollen Sammler, und immer öfter hatte er eine Liste mit aktuellen Lieblingssongs, die er gut singen konnte. Als Mick, Taylor und ein weiterer Schulfreund namens Bob Beckwith schließlich den waghalsigen Sprung vom Fan zum echten Bluesmusiker unternahmen, stand außer Frage, dass Mick die Rolle des Sängers übernahm. Als er im Gemeindesaal in Dartford mit seiner ersten Band Little Boy Blue and the Blue Boys zum ersten Mal öffentlich auftrat, war es für Mick noch ein weiter Weg bis hin zur Wiege des Blues in Clarksdale, Mississippi. Doch ob er es nun ahnte oder nicht, er stand schon damals mit beiden Beinen fest auf dem heiligen Boden der legendären Crossroad, wo Robert Johnson dem Teufel sein Seele verkauft haben soll, um den Blues richtig spielen zu können.

Nachdem Mick seinen Schulabschluss mit Bravour gemacht hatte, wurde er an der renommierten London School of Economics aufgenommen, die schon etliche hochrangige Politiker und Banker hervorgebracht hatte. Seinen Eltern imponierte er damit sehr. Das lateinische Motto der LSE passte hervorragend zu dem wissbegierigen und alles hinterfragenden Teenager: »rerum cognoscere causus«, was frei übersetzt »den Dingen auf den Grund gehen« bedeutet. Die Ökonomie berührt viele wichtige Grundsatzthemen und setzt sich auch mit der Gesellschaftsordnung und Fragen nach Wohlstand und Armut auseinander. Es geht dabei nicht um reine Mathematik oder eine Anleitung zum schnellen Geldverdienen, wie es diejenigen kolportieren, die Jagger verunglimpfen wollen. Nicht von ungefähr wurde die LSE Ende der 60er-Jahre zu einer Keimzelle der britischen Studentenbewegung. Es gab also im Sommer 1961 kaum Grund daran zu zweifeln, dass Mick ein erfolgreicher Banker würde. Ernsthafte Karrierepläne mit Little Boy Blue wird er gewiss nicht gehabt haben, auch wenn er großen Spaß daran hatte, Blues zu spielen. »Wir waren eine Schülerband«, erinnert sich Taylor. »So was wie Karriere hatten wir überhaupt nicht im Sinn. Wir dachten einfach: ›Lasst es uns tun.‹ Wir fragten uns nicht, wie das alles weitergehen oder wohin es führen sollte.« Mick lebte damals noch bei seinen Eltern und fuhr regelmäßig mit dem Zug zum Studieren nach London.

Ironischerweise kam es zu der schicksalhaften Wendung, durch die Mick zum professionellen Musiker werden sollte, auf einer Heimfahrt vom Houghton-Street-Campus im Frühherbst 1961. Er stand gerade auf dem Bahnsteig, wie gewöhnlich mit einigen seiner Lieblingsalben unter dem Arm – darunter auch die beiden Chess-Importe Rockin’ at the Hops von Chuck Berry und The Best of Muddy Waters –, als ein etwas raubeinig wirkender Typ, der Cowboystiefel und ein violettes Westernhemd trug, auf ihn zukam. Instinktiv hielt er seine Platten fester umklammert, er witterte Ärger. Doch als der Typ näherkam, entspannte er sich wieder. Mick erkannte seinen alten Schulfreund Keith. Seit der inzwischen Siebzehnjährige vom Dartford Tech geflogen war, ging er auf das Sidcup Art College, das er jedoch auch bald wieder verlassen sollte. Keith war genau so wie Mick vom Rock’n’Roll zum Blues gekommen, und auch er fühlte sich dieser Musik sehr verbunden. Seine akustische Westerngitarre hatte er bereits gegen eine elektrische Hofner getauscht. Während sie zusammen nach Hause fuhren, erzählte Mick Keith, dass er zusammen mit Taylor auftrat. Keith interessierte sich für die Platten und Mick erlaubte ihm, sich seine Heiligtümer genauer anzusehen. Er war wohl stolz, dass ihn sein einst taffer Freund aus Kindertagen nun als Gleichgesinnten, wenn nicht sogar als den in kulturellen Dingen Beschlageneren betrachtete. »Ich hab noch mehr solcher Alben zu Hause«, sagte Mick. Und Keith meinte, er solle doch mal mit ein paar Scheiben bei ihm vorbeikommen. »Ich lud ihn auf eine Tasse Tee zu mir nach Hause ein«, sagte Keith. »Er spielte mir diese Platten vor und ich fuhr voll darauf ab.« Keith erzählte Mick, dass er Gitarre spielt. »Und was kannst du?«, fragte er aufgeregt. Und Mick, der als Kind von seiner Mutter dazu ermutigt worden war, ohne dass es mehr als ein kleiner Spaß innerhalb der Familie gewesen war, sagte: »Ich singe gern.«

© Keystone Features/Hulton Archive/Getty Images

Mick wagte mit zwei Schulfreunden den Sprung vom Plattensammler und Bluesfan zum Musiker, und es war keine Frage, dass er den Part des Sängers übernahm.