Читать книгу La casa amarilla y otros cuentos - Mario Oscar Amaya - Страница 9

ОглавлениеLa casa amarilla

París, abril 2018

Camino y camino por las calles de la ciudad luz, de la mañana a la noche. No quiero dejar nada sin ver, conocer, admirar, disfrutar. Debo aprovechar este regalo de la vida. Es poco el dinero con el que cuento. Lo voy regulando de manera que alcance para la aventura en la que me embarqué. Y cuando mis finanzas tocan fondo, voy haciendo algunos trabajos. Pocos, los necesarios y suficientes que no impidan, sino que ayuden, a cumplir mi sueño.

Hoy es domingo y estoy recorriendo el mercado de libros usados a orillas del Sena. Es un día hermoso, típico de primavera. La feria está abarrotada de personas ojeando los papeles amarillentos que ofrecen los buquinistas en sus puestos de madera pintados llamados “cajas verdes”. Los souvenirs fueron agregados a la venta cuando comenzó la competencia digital y contribuyen a la economía de los vendedores ambulantes. Algunos también venden pequeñas antigüedades exóticas.

Observo con detenimiento cada escaparate hasta que un objeto simple a primera vista atrae mi atención como un imán. Es una rara y vieja llave de hierro forjado que me hipnotiza cual serpiente. No tiene nada de especial en su forma, lo que parece tener es vida propia. Pienso que la imaginación traiciona los sentidos. Al verme casi catatónico el encargado del puesto se acerca. Es un anciano como de mil años, bajito y enigmático. Lleva una larga barba blanca, cubre su calva con un extraño sombrero rojo y luce un lagarto mirando una espada, bordada en su holgada túnica. Debajo lleva unas babuchas de las que asoman las puntas amarillas del calzado. ¿Le interesa jovencito?, dice y al hablar exhibe sólo dos dientes. Sin esperar respuesta toma el objeto con las manos y lo ofrece. Sus uñas son largas y afiladas, no conocen las tijeras. ¿Cuánto cuesta? Cien euros. Regateo, ofrezco diez. Pide cincuenta. Veinticinco es todo lo que puedo pagar. Hecho.

Al dármela en un sobre, enigmático, profetiza: Le abrirá puertas inimaginables. Cuando llego a la pensión con el precioso tesoro, lo cuelgo del cuello con un cordel. Será mi amuleto de la suerte.

Ámsterdam, mayo 2018

Extasiado miro los cuadros de van Gogh. Me costó mucho llegar hasta Ámsterdam desde Buenos Aires para ver la obra del genial artista holandés. Y ahora que he cumplido mi sueño, que estoy en su museo, no lo puedo creer. Siento mareos ante tanta belleza. Recorro las salas, una por una, lentamente, tomando el tiempo necesario para admirar cada detalle. A la entrada alquilé los auriculares para escuchar la explicación. Sólo tengo que ingresar el número indicado debajo del marco para que una voz en español diga el título, el año en que fue pintado y relate brevemente la historia de la obra. No conforme con ello analizo las pinturas y saco mis propias conclusiones. Los colores saturados, la exquisita combinación de los fríos y cálidos, la perfecta yuxtaposición de los opuestos, la armoniosa conjunción de los adyacentes. Todo es perfecto. El entorno desaparece: las personas circulando, sus guturales y desconocidas voces, los exóticos atuendos, se esfuman a mi alrededor. Sólo somos el cuadro y yo, yo y el cuadro.

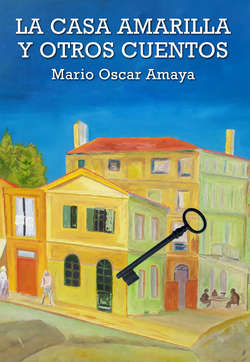

Mi visión está concentrada en “La casa amarilla”, también conocida como “La casa de Vincent”. El óleo, sobre un lienzo de setenta y dos por noventa centímetros, representa la vivienda que el pintor alquiló en el pequeño pueblo de Arlés, en el sur francés. Con el apoyo económico de su hermano Theo, pensaba instalar allí una comunidad de artistas de todas las disciplinas: pintura, escritura, música, escultura, entre otras. El arte por el arte era la consigna. Invitó a sus amigos parisinos a formar parte del emprendimiento, pero nadie quiso venir a la provincia para aburrirse. Demasiado cómodos estaban, instalados en París, disfrutando de todos los vicios al alcance de la mano.

Tan cerca de la maravillosa obra estoy, que me parece escuchar el sonido del tren pasando por sobre el viaducto, dejando una estela blanca de humo sobre el azul ultramar del cielo. El ruido tapa la charla de los parroquianos sentados en la terraza del café de la plaza del foro, ubicado justo detrás de la casa. La vivienda es de dos plantas, con sus paredes ocres y sus aberturas de madera color verde esmeralda.

Inmerso en el frenesí del espectáculo, siento que el amuleto de la suerte comienza a vibrar. Quema la piel del pecho. Al mismo tiempo una fuerza magnética me lleva hacia el interior del cuadro.

Arlés, mayo 1888

Sorprendido descubro que estoy parado en la vereda frente a la casa amarilla. No entiendo lo que acaba de ocurrir pero, sea lo que sea que haya pasado, estoy decidido a vivir la experiencia. Me acerco a la puerta de entrada y el amuleto vuelve a vibrar con mayor intensidad. Lo saco del cordel y lo introduzco en el ojo de la cerradura. Intento girarlo a la derecha sin resultados. Lo giro a la izquierda y escucho un ruido seco. Tomo el picaporte y abro. Entro a la casa. Entonces miro y veo que la pieza es de una pobreza franciscana. Pocos muebles: sobre el suelo de ladrillos rojos hay un camastro de madera rústica, dos sillas de madera y paja, una mesita anaranjada sobre la que están los utensilios de higiene personal. Las paredes de color azul violáceo, contrastan con el verde de las ventanas, el lila de las puertas y el amarillo fresco del mobiliario. Las sábanas y la almohada son de un limón verde muy claro. La colcha, rojo escarlata. Hay dos retratos pintados, en uno está Vincent y en el otro hay una mujer que mucho se le parece, quizás sea su hermana. También hay un espejo, una botella y algo de ropa. Siento una emoción, una sensación de imperturbable paz y de reposo.

Tan absorto estoy en la habitación de Arlés, que no me doy cuenta que la puerta se abre a mis espaldas e ingresa alguien. Me sobresalto cuando escucho: ¿Quién es usted? ¿Qué hace en mi casa? Giro y casi me desmayo al verlo. Es él. Es Vincent van Gogh. Delgado, de mediana estatura, viste un gastado abrigo verde musgo, lleva puesto un gorro azul con piel en su interior. Lo que más llama mi atención es su penetrante mirada de hielo. Tanto que casi no noto que tiene medio rostro izquierdo cubierto con un vendaje blanco manchado de sangre. Se saca el gorro y deja al descubierto un cabello rojo fuego, desordenado, rebelde, con algunas canas. La barba, roja también, crecida como de tres días, cubre una cara llamativamente flaca y angulosa. Completan el conjunto una gran nariz aguileña y unos labios, que de tan finos, se reducen a una línea que dibuja la boca. Él, a su vez, me mira detenidamente, y dice: ¿Qué es ese ridículo disfraz que lleva puesto? Mis jeans, mocasines, camisa y campera de cuero, llaman su atención. Vine desde muy lejos para conocerlo, atino a responder. No lo cree. Dice que nadie lo conoce, salvo unos pocos colegas. De lo contrario significaría que conocen mi obra, y podría venderle algunos cuadros. Ninguno los compra. A nadie le interesan. Vivo de la caridad de mí hermano menor. No tengo nada para ofrecerle a usted, ni comida, ni bebida. Lo mejor es que se vaya y me deje tranquilo. Debo descansar. Es lo que recomendaron en el hospital. ¿Qué fue lo que le ocurrió? pregunto conociendo la respuesta. Nada importante. O sí. Me castigué por un error que cometí. Seccioné un pedazo de oreja con un cuchillo y se lo llevé de regalo a una amiga. Claro que las prostitutas del burdel, cuando vieron sangre, armaron un jaleo tan grande que terminé internado. Pero es mi problema, no suyo. ¿Qué quiere de mí? Quiero tomar clases de pintura con usted. Pero no tengo con qué pagarle, contesto. Se queda pensativo unos instantes y dice: Le puedo dar algunos consejos, aunque soy muy mal maestro. A cambio deberá posar como modelo. Ya estoy cansado de pintarme a mí mismo y a los podridos girasoles por no tener dinero para contratar uno. ¿Tiene dónde alojarse? Aquí tengo una habitación libre pero no voy a dársela, prefiero estar solo. Tengo un conocido, el Sr. Joseph Roulin, que le puede dar un lugar en su casa. Es el cartero que trae la correspondencia. Es el único amigo que tengo en este pueblo, además de Madame Ginoux, la mujer de la que le hablé. Los demás vecinos me odian.

Arlés, diciembre 1888

Estoy viviendo en el hogar de los Roulin. Son muy amables. Tanto el cartero, un grandote bonachón y barbudo, como su mujer Augustine, son como padres para mí. Camille, el hijo de la pareja, me quiere como a un hermano mayor. Y el bebé, Marcelle, se ríe mucho con las morisquetas que le hago. Como no pueden pronunciar mi nombre, Armando, me dicen Armand. Y para todo el pueblo soy Armand Roulin.

Trabajo de modelo para van Gogh. Él es muy huraño y la mayoría de los días no quiere ver a nadie. Pero cuando está de buen humor me viste con un enorme saco viejo y sucio, un sombrero que encontró tirado en la calle y poso sentado en su atelier. Coloca un lienzo en el caballete, toma sus óleos, sus pinceles, y dibuja y pinta. Siempre con la cara seria y tensa, trabaja y trabaja sin descanso, sin comer, hasta que termina la obra. Observo el resultado: un joven guapo, de unos diecisiete años, con un sombrero nuevo de un azul intenso, y un saco color amarillo limón recién estrenado. Todo sobre un fondo verde muy suave. La magia de este pintor es maravillosa. Sus sentidos hacen bello lo que cualquiera vería feo. La alquimia de su genio trasmuta la melancolía en color.

Arlés, enero 1889

Hoy estoy muy triste. Joseph, mi padre, me contó que los vecinos de Arlés, luego del episodio de la oreja, han denunciado al pintor por demencia y solicitan su traslado a una institución especializada antes de que se convierta en un peligro para la seguridad pública. Lo acusan de que alcoholizado persigue y molesta a las mujeres del pueblo diciéndoles obscenidades. Las autoridades policiales han recomendado se lo interne en un sanatorio para dementes. Por ello Vincent decidió hospitalizarse en el manicomio de Saint-Remy. Se fue sin despedirse.