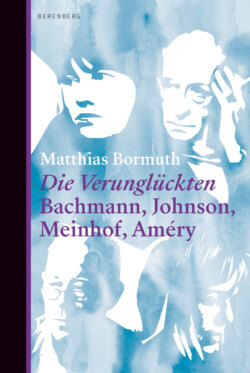

Читать книгу Die Verunglückten - Matthias Bormuth - Страница 12

VI.

ОглавлениеDie Figur des Harlekins, die Enzensberger für Jürgen Habermas im Schauspiel der Revolution dargeboten hatte, gilt ikonographisch als Gestalt einer hintergründigen Nachdenklichkeit. Im Maskenspiel spricht der Harlekin der Zeit das Urteil, scheinbar ohne letzten Ernst. Die Passionsfigur dagegen bedeutet kunstgeschichtlich eine altmeisterlich frühere und vertrautere Gestalt, deren Melancholie sich am eigenen und fremden Leid entzündet. Ikonographisch gründet sie in der religiösen Tradition; die Leidensgeschichte Christi wurde in der Neuzeit zunehmend sublimer mit der realistischen Anschauung von Landschaft und Leben der Menschen verknüpft, so dass später das Leiden in ferneren symbolischen und allegorischen Bildern seinen Ausdruck erlangte, bis hin zu gänzlich säkularen Gestalten. Gleichwohl blieb die ikonographische Strahlkraft der klassischen Passion bestehen, für die Moderne wohl am stärksten ersichtlich in der Wirkung, die Matthias Grünewalds Isenheimer Altar nach dem Ersten Weltkrieg auf Künstler aller Genres ausgeübt hatte. Exemplarisch schrieb Elias Canetti über seinen Besuch in Colmar: »Wovon man sich in der Wirklichkeit mit Grauen abgewandt hätte, das war im Bilde noch aufzufassen, eine Erinnerung an das Entsetzen, das die Menschen einander bereiten. […] Alles Entsetzliche, das bevorsteht, ist hier vorweggenommen.«

Um 1968 wurde Che Guevara in vielfacher Überblendung mit dem leidenden Christus, der ebenfalls für die Armen und Rechtlosen gestorben war, zur führenden Ikone der Revolution, die weltweit gleichsam als Monstranz der guten Sache diente. Der Kunsthistoriker David Kunzle hat jüngst entlang eines ganzen Kaleidoskops an vergleichenden Bildern diesen Chesucristo. Die Fusion von Che Guevara und Jesus Christus beschrieben. In Tumult finden sich solche Bilder des heroischen Guerilla-Führers öfter, die Che auch zum beliebten Idol der Sprayer in New York werden ließ. Die Geschichte eines jungen Bauern, der in Italien begeistert das Konterfei des Guerilla-Führers trägt und sich in Kuba das Leben nimmt, erzählt Enzensberger dazu en passant.

In Deutschland wurde Rudi Dutschke mit seiner großen Nähe zum politisch engagierten Protestantismus zu einer vergleichbaren Gestalt. Denn nach dem Attentat auf ihn zu Ostern 1968 betrachtete man auch ihn wie Che als leidensbereiten Kämpfer für die gute Sache. Auch der Freitod Ulrike Meinhofs im Mai 1976 im Gefängnis Stammheim lässt sich im Horizont dieser politischen Ikonographie deuten. Dabei hatte sich die Studentin – angeregt durch das Interesse an den Alten Meistern und der barocken Lyrik, die der Vater als traditionsbewusster Kunsthistoriker und frommer Christ früh in Meinhof geweckt hatte – schon in ihren kunst- und literaturhistorischen Studien lange mit der Passionsgeschichte beschäftigt.

In ganz anderer Deutlichkeit entfaltet der katholisch erzogene Jean Améry zwei Jahre nach Meinhofs Tod in dem Essay Mein Judentum säkularisierte Gedanken einer jüdisch-christlichen Passionsfigur: »Der Jude war das Opfertier. Er hatte den Kelch zu trinken – bis zum allerbittersten Ende. Ich trank. Und dies wurde mein Judesein. Das Judentum war eine andere Sache. Mit ihm hatte ich nichts zu tun.« Die Erfahrung des Holocaust wird ihn im Herbst 1978 einholen. Jean Améry nimmt sich in Salzburg das Leben und wird zur modernen Passionsfigur wider Willen.

Auch Uwe Johnson exponiert in seinen Jahrestagen das Passionsmotiv. Gesine Cresspahl leuchtet dessen religiöse Erklärung im protestantischen Konfirmationsunterricht nicht ein. Johnsons Heldin lehnt Tod und Sühne als dogmatisches Modell ab, das helfen soll, mit der Geschichte fertig zu werden. Dagegen hält Gesine es strikt mit der aufklärerischen Notwendigkeit, »mit Kenntnis zu leben«. Ihre übergewissenhafte Mutter dagegen, die schon zwei Selbstmordversuche hinter sich hat, wählt in der Nacht vom 9. November 1938 in einer Scheune den Verbrennungstod, nachdem ein jüdisches Mädchen erschlagen worden war. Johnson lässt es offen, ob ihr Tod Ausdruck eines irregeleiteten Gewissens oder vielmehr, wie der Pastor es will, als politisch bewegtes Selbstopfer zu sehen ist, das zugleich eine aktive Sühne im Sinne Jesu bedeute. Vor Abschluss der Jahrestage ließ Johnson in der autobiographischen Skizze eines Verunglückten sein Alter Ego den Selbstmord vergeblich suchen. Nur ein »Ableben« war dem Protagonisten möglich, das vor allem der quälenden Erinnerung an das persönliche Unglück geschuldet war, in das ihn das Eheleben nach Jahren vermeintlichen Glücks gestürzt hatte. Johnson selbst starb drei Jahre später, als das große Epos endlich beendet war, an den Folgen des jahrelangen Alkoholexzesses, dem er sich in der Einsamkeit der englischen Jahre hingegeben hatte. Das suizidale Denken, das im Werk in vielfachen Nuancierungen anklang, holte Johnson in dieser protrahierten Form der Selbstzerstörung endgültig ein.

Auch bei Ingeborg Bachmann ist im schriftstellerischen Bewusstsein der Holocaust präsent. In ihrem Hauptwerk Malina quälen das »Ich« schreckliche Träume vom Tod in den Gaskammern. Bachmann imaginiert das Schicksal des Verbrennungstods in dem Roman sowie in einer anderen Erzählung. Tatsächlich erlag die Dichterin im Oktober 1973 den Verbrennungen, die sie sich in einem narkotischen Zustand nach Tablettenmissbrauch zugezogen hatte. Seit einem frühen Essay über Simone Weil war die Figur des Heiligen, der dem Unglück der Wirklichkeit mit der Konsequenz seines tödlichen Martyriums begegnet, in ihrem Werk präsent, auch wenn Bachmann selbst das Lebensglück durchaus zu genießen wußte. Die Freundschaft zu Hans Magnus Enzensberger blieb bis zuletzt ungebrochen, gerade weil Bachmann unter anderem darauf verzichtete, von den »vielen Liebhaber[n]« zu berichten, »die sie ertrug«, so der Autor in seiner späten »Vignette«. Dabei habe sie »von ihren Fluchten, ihren Depressionen und von den langen Monaten, die sie in Kliniken und Sanatorien zugebracht hatte, […] hie und da etwas durchblicken« lassen.